| |

| Статья написана 31 мая 2023 г. 23:49 |

Остановлю, хотя бы ненадолго, затянувшуюся череду своих обзоров путешествий по времени в советской фантастике, чтоб уважаемые читатели перевели дух. И обращусь... к советской фантастике)) Недавно в мои руки попали фантастические книжки писателя и журналиста Юрия Шпакова (не путать с Николаем Шпановым), вышедшие в шестидесятые годы прошлого века в Сибири. Уверен, не все знают этого автора.

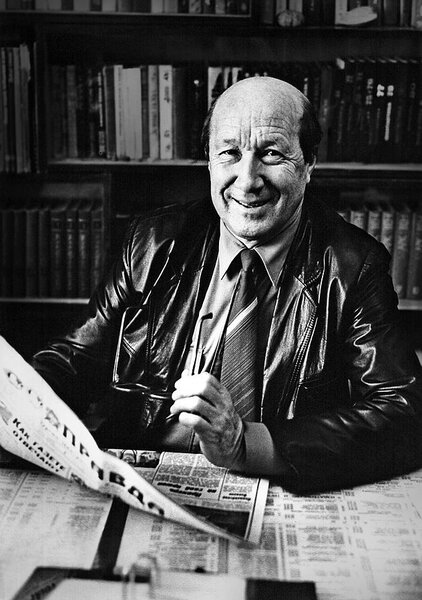

Юрий Шпаков. 1990 год.

Юрий Петрович Шпаков (07.12.1929 – 04.10.2009) родился в городе Омске. Окончил с золотой медалью Омскую среднюю школу № 2 и, с отличием, Московский институт химического машиностроения в 1953 г. Трудился на Омском кислородном заводе, был на комсомольской работе. Его рассказы и фельетоны с 1954 г. появляются в омских газетах, а с февраля 1956 г. он полностью переходит на профессиональную стезю журналиста. Шпаков работал в омских газетах «Молодой сибиряк» и «Омская правда», был собкором «Советской России» по Кемеровской области, а с 1968 г. — собственным корреспондентом «Правды» в ряде регионов России, заведовал Казахстанским корпунктом, был корреспондентом в Монголии. Опубликовал в разных периодических изданиях множество статей и заметок, выпустил пять публицистических книг в Омском книжном издательстве. Описал свои журналистские впечатления в автобиографической книге «Профессия-собкор» (1997).

Юрий Шпаков. Это было в Атлантиде. — Омск: Омское кн. изд-во, 1960 г.

Дебютная фантастическая публикация Юрия Шпакова — детская приключенческая повесть «Это было в Атлантиде» (1959), в которой автор, в числе первых в СССР обыгрывает палеоконтакт — встречу землян с инопланетянами в далёком прошлом. Речь в книжке о том, как школьники находят в сибирской тайге артефакт пришельцев — загадочный голубой цилиндр, в котором хранится видеоинформация о погибшей Атлантиде. Ну надо же! Не получается у нас отвлечься от хронопутешествий! Ведь повесть Шпакова «Это было в Атлантиде» всё о том же – о времени.

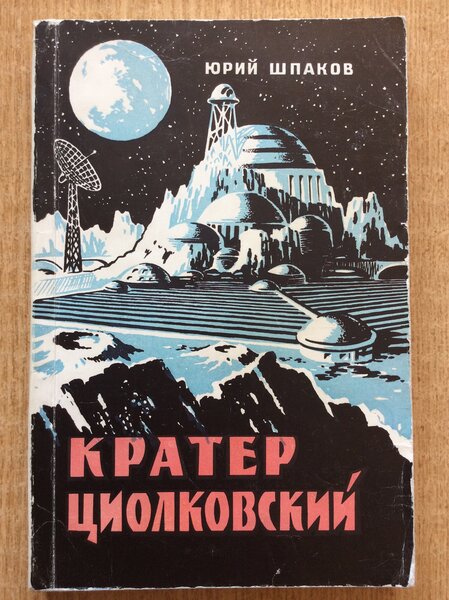

Юрий Шпаков. Кратер Циолковский. — Омск: Омское книжное издательство, 1962 г.

Следующей фантастической книгой писателя стала повесть «Кратер Циолковский» (1962). Автоматическая аппаратура советских учёных при исследовании невидимой с Земли стороны Луны регистрирует в районе кратера Циолковский слабые радиосигналы непонятного происхождения. СССР отправляет туда одноименный космический корабль «Циолковский» с термоядерным двигателем, в экипаж которого попадает молодой журналист Володя Никитин, от лица которого ведётся часть повествования.

Иллюстрация Ю. Макарова к повести Ю. Шпакова "Кратер Циолковский".

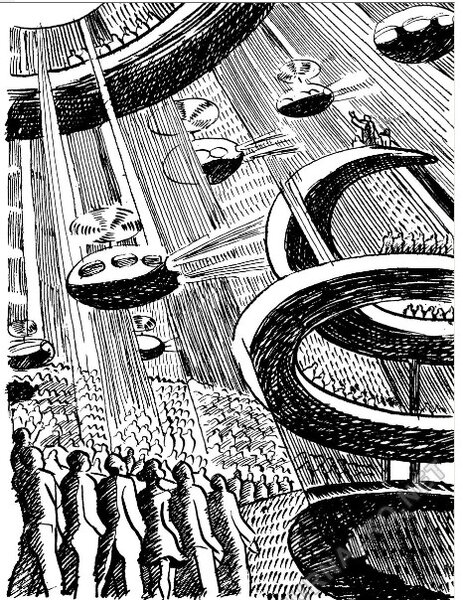

В недалёком будущем, которое описывает Шпаков (для нас, сегодняшних, это семидесятые годы прошлого века) уже существует космическая межпланетная научная станция «Дружба» (оттуда, кстати, «Циолковский» и стартует), а на Луне функционирует советский исследовательский центр Луноград. Автор погружает космонавтов в разные приключения и даже любовные переживания, попутно они спасают американца, попавшего в беду на лунной базе, а ближе к финалу его герои находят звездолёт пришельцев, замурованный в лунных скалах.

Иллюстрация Ю. Макарова к повести Ю. Шпакова "Кратер Циолковский".

Самое удивительное, что в инопланетном звездолёте они встречают партизанского доктора Платона Журко, пропавшего в годы гражданской войны (это прадед девушки, которая любит Володю Никитина). За красным доктором в тайге гнались колчаковцы: стреляли во врача, а попали в подвернувшегося пришельца. Раненый инопланетянин врагов нейтрализует, но быстро теряет силы. Доктор помогает ему сесть в ракету и улетает на Луну вместе с ним.

Иллюстрация Ю. Макарова к повести Ю. Шпакова "Кратер Циолковский".

С таинственным пришельцем в повести вот какая история: в 1908 году к Земле приблизился космический корабль, прилетевший от одной из ближайших звезд. В пути произошла катастрофа, почти весь экипаж погиб. Немногие оставшиеся в живых сумели посадить звездолет на Луне, в районе кратера Циолковский. Вскоре после посадки инопланетяне совершили полет к Земле на вспомогательной ракете. Они почему-то очень спешили и рискнули лететь на не совсем исправном разведывательном гравиплане. Почти у самой поверхности Земли двигатели гравиплана взорвались. Это случилось 30 июня 1908 года – сами понимаете, вот он, пресловутый Тунгусский метеорит!

Иллюстрация Ю. Макарова к повести Ю. Шпакова "Кратер Циолковский".

Единственный оставшийся на Луне пришелец одиннадцать лет вместе Большой Логической Машиной и роботами обустраивался в лунном кратере и чинил в своём межзвёздном корабле то, что можно починить. Позже, в 1919 году, он отправился на Землю на втором вспомогательном гравиплане. Попал в тайге в передрягу с колчаковцами, был ранен и умер на Луне на борту звездолёта, успев дать необходимые указания Логической Машине. Фокус в том, что для партизана Журко между его отбытием с Земли в 1919 году и встречей с советскими космонавтами прошёл буквально один день: роботы пришельцев положили его в анабиоз – и пятьдесят с лишним лет пролетели для Платона Журко мгновенно.

Иллюстрация Ю. Макарова к повести Ю. Шпакова "Кратер Циолковский".

Я поражён! От путешествий во времени никуда не деться – они и в этой повести присутствуют!

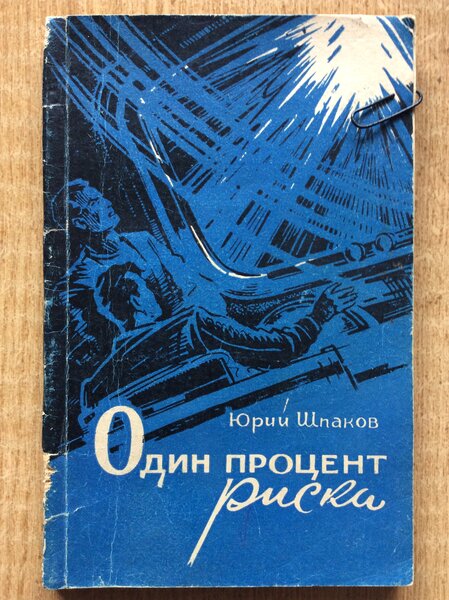

Юрий Шпаков. Один процент риска. — Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1965 г.

Берусь за ещё одну книжку Юрия Шпакова — авторский сборник "Один процент риска" (1965). Состоит он из нескольких фантастических рассказов и повести "Здравствуйте, братья!". Начинаю её читать и — вновь окунаюсь в захватывающие приключения, которые завязаны на перемещения во времени. Советско-американский экипаж звездолёта "Мирный", состоящий из трёх супружеских пар, двигаясь к намеченной цели, два с половиной года находится в анабиозе... ДАЛЕЕ и С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КАРТИНОК ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.

|

| | |

| Статья написана 25 мая 2023 г. 12:28 |

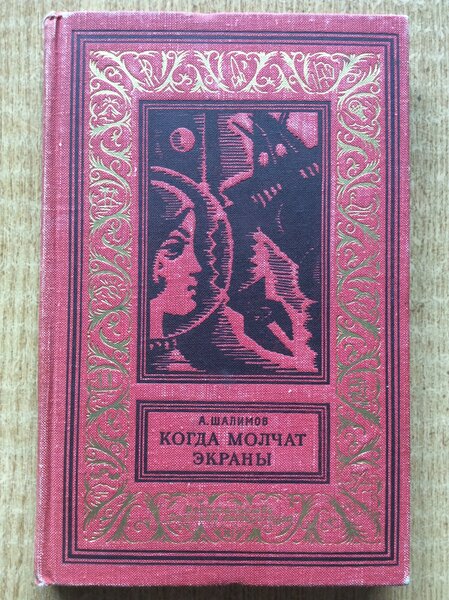

Многие произведения ленинградского фантаста Александра Шалимова, учёного-геолога, так или иначе связаны с временем и перемещениями в нём. «Это естественно для моей профессии, — говорил писатель. — Помните у Ивана Ефремова в «Дороге ветров»? В этой книге об экспедиции в пустыню Гоби за останками вымерших ящеров есть интересное размышление о сходстве геологии, палеонтологии и астрономии. Науки о Земле и Вселенной, по мысли Ефремова, открывают необъятные перспективы времени и пространства, создают гигантскую картину прошлого нашего мира, а тем самым заостряют представление о возможностях будущего». Словам Шалимова вполне соответствует ситуация из его повести «Когда молчат экраны» (1965), в которой герой по имени Юрий улетает на фотонной ракете к звёздам, а его любимая девушка Леона мучается неизвестностью, ведь связи с кораблём нет, а все последствия эйнштейновского несоответствия земного и корабельного времени ещё толком не исследованы.

А. Шалимов. Когда молчат экраны. — Л.: Детская литература, 1965 г. Серия: Библиотека приключений и научной фантастики (Детлит).

В повести замечательно передана аура научного поиска. Этим всегда славились советские писатели-фантасты, они умели наполнить произведение научной проблематикой и атмосферой научной деятельности. Героиня занимается расшифровкой письменности атлантов, её научный руководитель – проблемами времени, а её отец – конструирует фотонные ускорители. В финале Леона в составе очередной звёздной экспедиции покидает Землю, чтобы в будущем встретиться с Юрием. Эта повесть из раннего периода творчества писателя населена самоотверженными персонажами, наполнена искренним оптимизмом и верой в прекрасное будущее.

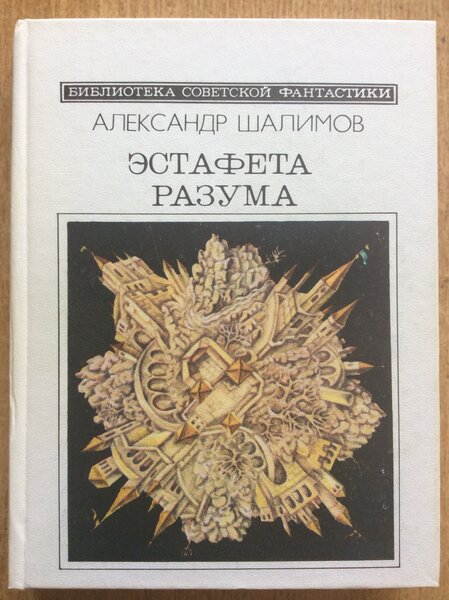

Александр Шалимов. Эстафета разума. — М.: Молодая гвардия, 1989 г. Серия: Библиотека советской фантастики.

В поздних произведениях Александра Шалимова оптимизма становится меньше… Тимофей Иванов, герой повести «Человек, который замедлял и ускорял время» из авторского сборника Шалимова "Эстафета разума" (1989), открыл в себе дар необъяснимым образом делать то, о чём сказано в названии повести: сжимать и растягивать время. При этом организм Тимофея продолжает функционировать в обычном режиме, а время ускоряется или замедляется как бы вокруг героя, его не затрагивая. В этом, кстати, отличие повести Шалимова от канонического рассказа Герберта Уэллса «Новейший ускоритель», где огромное увеличение скорости движений человека и вообще скорости всех процессов в человеческом теле достигается с помощью приёма соответствующего препарата. Но, несмотря на разные причины происходящего, эпизод, в котором «сверхскоростные» герои Уэллса шутят с собачкой, здорово напоминает сцену из повести Шалимова, когда Тим, замедлив время, «шутя» справляется с парочкой вооружённых грабителей.

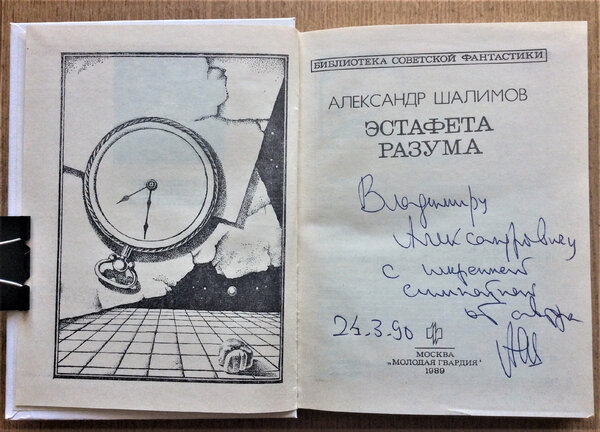

Титульный разворот авторского сборника "Эстафета разума" с автографом А. Шалимова.

Повесть, на мой взгляд, довольно неровная: динамичное начало с дракой; тягомотная середина, в которой герой после драки разбирается с милицией и без размаха использует свой фантастический дар, организуя месть мелкому интригану и карьеристу; и сказочный, почти сатирический финал с пробуждением Тима в коммунистическом грядущем. Из довольно неприятного настоящего герой попадает в блистающее Будущее, описанное автором в квазивосторженных тонах, но есть в этом описании и пугающие меня строки…

Иллюстрация к повести А. Шалимова «Человек, который замедлял и ускорял время» художника Н. Марковой.

Напоминаю, Тим не лежал в анабиозе, а спал обычным сном, находясь за пределами внешнего времени, которое он ускорил. Во внутреннем, личном времени Тима минули лишь сутки, а снаружи прошло более трёх с половиной тысяч лет! Советские фантасты в своих произведениях конца восьмидесятых уже понимают, что с коммунизмом получается не очень, поэтому откладывают его наступление как можно дальше… Так вот, Тимофей просыпается в Паноптикуме Вселенной (название места не особо воодушевляет) – величайшем собрании редкостей из разных миров – и обнаруживает на животе странные рубцы. Оказывается, ему удалили «кишки, желудок и ещё кое-какую мелочь», эти органы людям будущего ни к чему… Рубцы на животе Тима навели меня на мысль о несовершенстве хирургии грядущего, а, значит, несовершенстве грядущего в целом. Я вообще не соображу, автор про кишки всерьёз написал, или это подначка такая памфлетная... Но про телепатию, бессмертие людей будущего и получение ими жизненной энергии прямо от солнечных лучей Шалимов говорит вроде бы серьёзно.

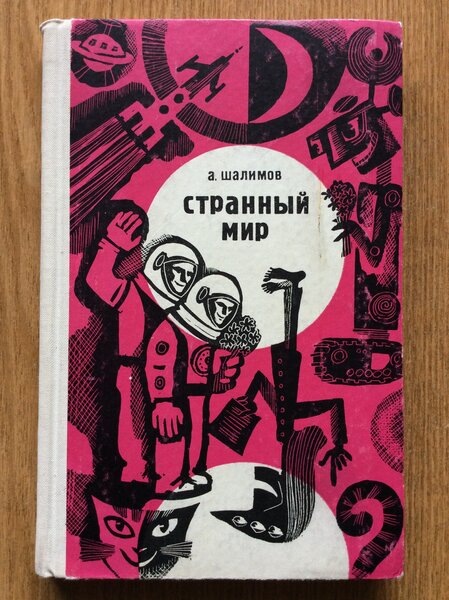

А. Шалимов. Странный мир.- Л.: Советский писатель (Ленинградское отд.), 1972 г.

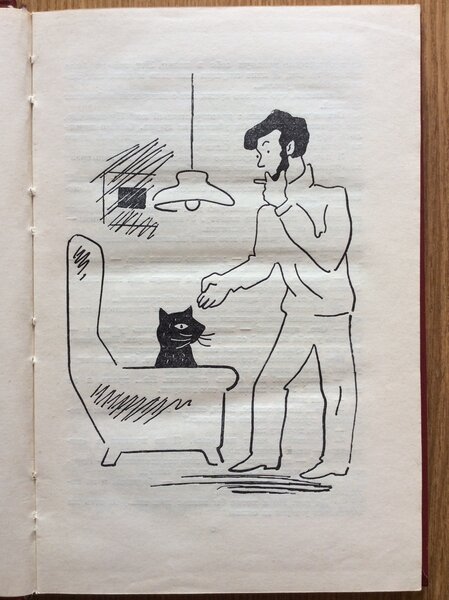

Рассказ «Гость» (1971) из сборника "Странный мир" про говорящего кота по имени Сократ, заявившегося из будущего в квартиру журналиста Васи – милая сказка, к которой не хочется предъявлять претензий, потому что она из нашего реального прошлого, когда подобным образом писать было нужно и можно. Шалимов любил читать «Гостя» на литературных вечерах, а это он умел делать с истинным артистизмом, ведь писатель, будучи доцентом Ленинградского горного института, много лет читал лекции студентам. Кот Сократ живёт в том прекрасном будущем, где есть папа и мама, сын папы и мамы Ксан, а также Калабашкино – столица теоретической физики. В этом будущем животные запросто овладевают языками людей благодаря системе МВК (межвидовых контактов). Рассказ впервые был опубликован в ленинградском журнале "Аврора", в разных изданиях назывался «Гость» и «Странный гость».

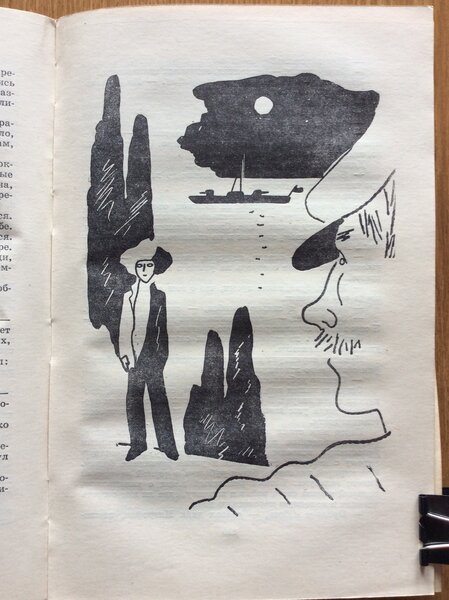

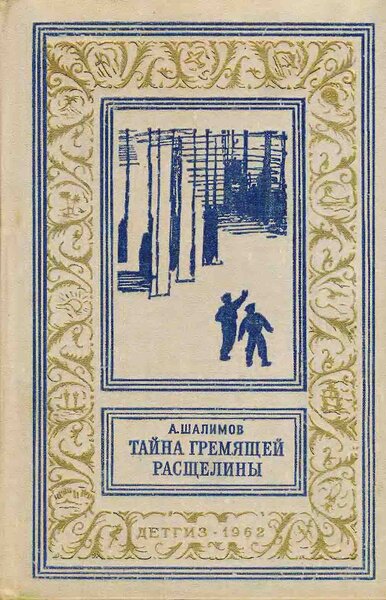

Рисунок к рассказу "Странный гость" из авторского сборника А. Шалимова "Окно в бесконечность" (1980). Художники Е. Войшвилло и Г. Ковенчук. Герой рассказа "Беглец" (первая публикация в авторском сборнике Александра Шалимова "Тайна Гремящей расщелины", 1962) юноша по имени Альбин сбегает из будущего, совершив там какое-то нарушение (на деталях проступка автор подробно не останавливается), подставив себя и свою девушку. Аппарат для перемещения внезапно отказывает (позднее выяснится, что направленное поле управления временем было отключено специалистами из будущего, как только они обнаружили исчезновение нарушителя) и Альбин совершает "вынужденную посадку" в оккупированной немцами Алуште 1943 года.

Рисунок к рассказу "Беглец из авторского сборника А. Шалимова "Окно в бесконечность" (1980). Художники Е. Войшвилло и Г. Ковенчук.

Странного пришельца прячет у себя немолодая супружеская чета — дядя Митрофан с женой. У Альбина плохо со здоровьем, его организм не приспособлен к эпидемиологическим и прочим реалиям 1943 года. Тем не менее, освоившись в новой обстановке, юноша применяет продвинутые технологии будущего для спасения схваченных фашистами партизан. Позже за Альбином прибывают строгие коллеги из его времени.

Александр Шалимов. Тайна Гремящей расщелины. — Л.: Детгиз, 1962 г. Серия: Библиотека приключений и научной фантастики (Детлит).

Серьёзный рассказ о беглеце из будущего автор завершает в достаточно юмористическом ключе, ведь произведения Шалимова, традиционные по форме, часто бывают парадоксальными по содержанию. Историю про Альбина автору уже после войны рассказывает дядя Митрофан, в доме которого на окраине Алушты писатель отдыхает. Свои перемещения во времени юноша совершал с помощью специальной портупеи с поясом и дисками для настройки, которую автор с Митрофаном случайно находят. Дядя Митрофан надевает портупею и демонстрирует автору, как Альбин крутил кольца на дисках: "Дядя Митрофан встал, подтянул повыше трусы, надев пояс и поправив портупею, подошел к зеркалу. — Как сейчас вижу, — со вздохом продолжал он, — стоит передо мной Альбин и вот эти колечки покручивает Послышалось тихое шипение.

Рисунок Н. Кострова к рассказк "Беглец" из авторского сборника А. Шалимова "Тайна гремящей расщелины" (Л.: Детгиз, 1962 г.).

Я взглянул на дядю Митрофана и увидел, что глазок посреди металлического диска портупеи вспыхнул ярким голубым светом. Страшная догадка мелькнула в моей голове. — Стой, дядя Митрофан, — отчаянно закричал я, — не трогай колец... Но было уже поздно. Прозрачная дымка появилась вокруг его тела. Я хотел схватить его за руку, но невидимая чудовищная сила отшвырнула меня в угол комнаты. Последнее, что я успел рассмотреть — была до крайности удивленная физиономия дяди Митрофана. Но я так никогда и не узнал, что он увидел в тот момент. Когда я приподнялся, оглушенный падением, дяди Митрофана в комнате уже не было. Машина времени унесла его в Неизвестное...". Добавлю, что в Неизвестное дядя Митрофан отправился в одних трусах.

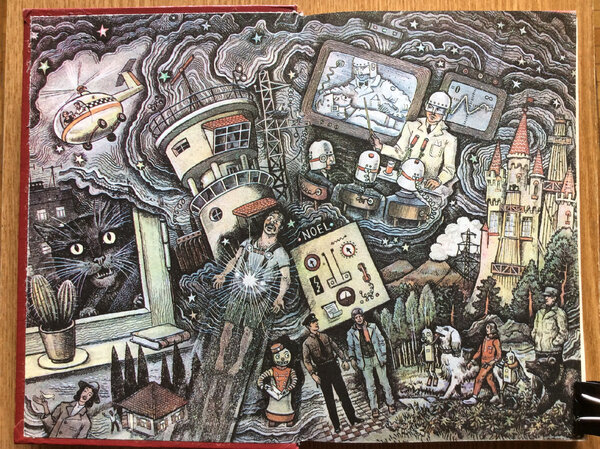

Форзац книги А. Шалимова "Окно в бесконечность". Оформление Е. Войшвилло и Г. Ковенчука.

Проблемы времени затрагиваются и в других произведениях А. Шалимова. В рассказе «Путь в никуда» (1968) физика, погибшего при эксперименте с полями времени и гравитации, коллеги спасают, вытаскивая из «запечатанного времени». ПОЛНОСТЬЮ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КАРТИНОК ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.

|

| | |

| Статья написана 22 мая 2023 г. 00:17 |

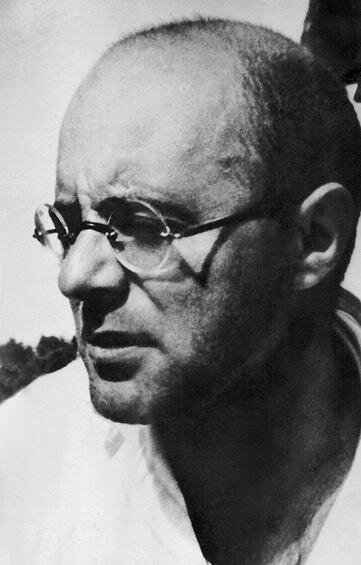

Геннадий Гор (15.01.1907 — 06.01.1981).

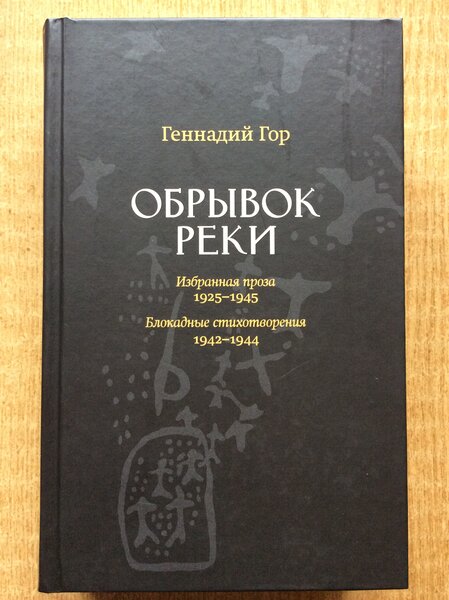

Геннадий Гор… Должен признаться, что фантастика Гора меня в детстве не особенно увлекала, да и сейчас – тоже. Видимо, пропустил я какой-то свой возраст, в котором надо был отдать должное творчеству этого ленинградского писателя необычной судьбы и любопытной творческой эволюции. А ведь Геннадий Гор (1907 – 1981) писал не только фантастику... У меня на полке стоит том его избранной прозы 1925 – 1945 годов и блокадных стихотворений 1943 – 1944 годов под названием «Обрывок реки».

Геннадий Гор. Обрывок реки. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021 г.

В предисловии к этому авторскому сборнику его составитель Андрей Муждаба сообщает, что Геннадий (Гдалий Самуилович) Гор родился в Верхнеудинске (ныне – Улан-Удэ) в остроге для политзаключённых, первый год жизни провёл в приюте при тюрьме. Революционная деятельность родителей определила тайну первых лет жизни Гора, их можно восстановить лишь отчасти, опираясь на противоречивые свидетельства его прозы 1930-х годов. Детство и юность он провел на попечении родственников в Баргузине, а в начале 1920-х годов из Забайкалья приехал в Ленинград заканчивать школу и поступать в вуз. Первой публикацией восемнадцатилетнего студента литературного отделения Ленинградского университета стал крохотный рассказ «Калым» – он вышел в журнале «Юный пролетарий» в 1925 году. Но большая литература – не предмет моих заметок, поэтому вернёмся к заявленной теме хронопутешествий в советской фантастике.

Геннадий Гор. Глиняный папуас. — М.: Знание, 1966 г.

Многие произведения Гора так или иначе связаны с временем и перемещениями в нём: роман «Изваяние» (1971); повести «Докучливый собеседник» (1961), «Странник и время» (1962), «Кумби» (1963), «Скиталец Ларвеф» (1964), «Синее окно Феокрита» (1972); рассказы "Сад" (1968) «Лес на станции Детство» (1972) и другие произведения. Исследователь фантастики Анатолий Бритиков (кстати, тоже ленинградец) в своей монографии «Русский советский фантастический роман» (1972) отмечает: «На сложном фоне современной научной фантастики Гор, может быть, самый "чистый" философ. Его повести перебрасывают мостик от гносеологических проблем естествознания и техники к проблемам человека, вступающего в мир, который наука коренным образом преобразит. Специфическая интонация размышления при слаборазвитом сюжете придает произведениям Гора холодноватый колорит. Достоинство сомнительное. В анкетах, регистрирующих популярность фантастических произведений, книги Гора на одном из последних мест».

Геннадий Гор. Кумби. — Л.: Детская литература, 1968 г.

Спорить с Бритиковым трудно. Что правда, то правда – фантастические произведения Гора отличаются бессюжетностью, бесконечными рефлексиями героев и той самой философской «холодностью», о которой говорил ленинградский литературовед ещё полсотни лет назад (я имел счастье в своё время с Бритиковым общаться). Лично у меня вещи Гора чаще всего вызывают тоску, смешанную с раздражением. Я знаю, что от его произведений не стоит ждать захватывающих приключений, а вот маета души обеспечена... К примеру, как читателю реагировать на поступок персонажа повести «Странник и время» Павла Погодина, укладывающегося в анабиоз на 300 лет? Существуют две причины, по которым герой оказывается в состоянии «временной смерти» – желание поучаствовать в необычном биофизическом эксперименте и стремление увидеться с женой Ольгой, отправившейся в длительный космический полёт. Меня смущает, что супруги Погодины совсем не думают о своём маленьком сыне.

Иллюстрация Т. Оболенской и Б. Стародубцева к повести Геннадия Гора "Странник и время" в его авторском сборнике "Кумби". Кстати, первая публикация повести состоялась в дебютном, самом первом выпуске ежегодника "Фантастика 1962" издательства "Молодая гвардия", антология открывалась этой повестью.

Занимаясь удовлетворением собственных научных и личных амбиций, они безжалостно и навсегда бросают шестилетнего Колю. Жена отправляется в глубокий космос, муж в глубокий анабиоз, а сынишка – в детский дом… Коля будет расти без родителей, он никогда больше не увидит папу с мамой. Когда потомки спрашивают героя, как он мог пожертвовать своим мальчиком, Павел бесстрастно отвечает: «Во-первых, я жертвовал не им, а прежде всего собой. Мой мальчик был окружён заботой». Мне даже дальше читать расхотелось… По дальнейшему тексту чувствуется, что автор своего героя не осуждает, практические действия Павла принимаются как должное и как бы занавешиваются сонмом отвлечённых размышлений, связанных с временем, бессмертием, искусственным интеллектом и внутреннем миром личности.

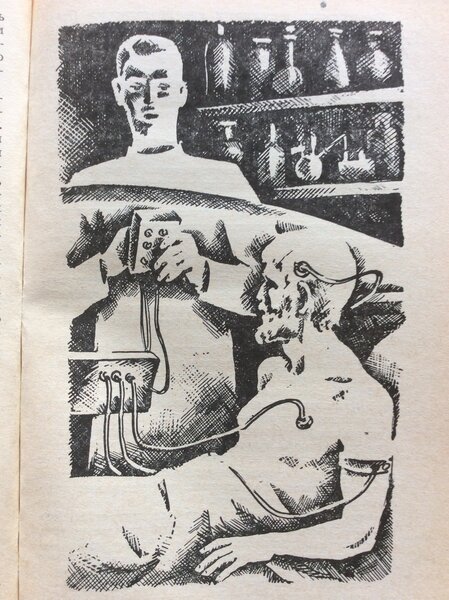

Первая публикация повести Геннадия Гора "Синее окно Феокрита" была в журнале "Нева" (№ 7, 1968 г.). Рисунки С. Острова.

В повести «Синее окно Феокрита» школьники на уроках истории отправляются в прошлое, чтобы воочию увидеть изучаемую эпоху. Просто открывают дверь и оказываются в США, в гостях у писателя Сэмюэла Клеменса (Марка Твена), или в царской России 1915 года или ещё где-то. При этом нет никаких правил безопасности. Пример: человек попал в «замедленное время» и теперь годами подпрыгивает на мокром камне посреди речки. Никто не собирается ему помогать. Класс вместе с учителем истории застревает в средние века в Орде хана Батыя, и никто не беспокоится. Бог с ним, с историком, но дети? Вся эта нарочитая искусственность и алогичность вызывает у меня неприятие… Я понимаю, что подобные примочки нужны автору, чтобы глубокомысленно, иногда даже с иронией, пофилософствовать. Но мне не хочется вникать в умозрительные рассуждения, мне жалко человека, годами подпрыгивающего на скользком камне.

Рисунок С. Острова к повести "Синее окно Феокрита" в журнале "Нева".

Не особенно заморачивается Гор в своих хронопроизведениях и хоть каким-нибудь фантастическим научным обоснованием и регламентацией перемещений во времени. В упомянутой повести отрок из будущего Феокрит во время очередной исторической экскурсии знакомится с симпатичной гимназисткой Тоней из 1915 года и влюбляется. Экскурсия заканчивается, Феокрит улетает в будущее, но обещает вернуться. А когда снова отправляется в прошлое – слегка промахивается: Тоня – трёхмесячный ребёнок, её кормит грудью полнотелая нянька. Герой с изумлением смотрит на «огромную грудь кормилицы с толстым соском», а Тоня, чмокая, сосёт. Через некоторое время Феокрит совершает третью попытку встретиться с любимой и снова неудачно – теперь Тоня шестидесятилетняя старушка, окружённая внуками. Что там у них в будущем за аппаратура? Как можно с такой неаккуратной наводкой машин времени вообще кого-то в прошлое отправлять? Я пишу это и улыбаюсь, мне смешно, что я предъявляю претензии хроноинженерам фантастического произведения, но, правда, как так можно? :)

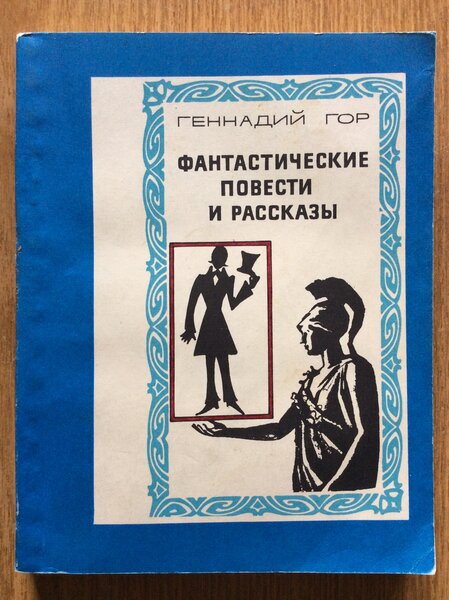

Геннадий Гор. Фантастические повести и рассказы. — Л.: Лениздат, 1970 г.

В повести есть и другие странности. Например, мама Феокрита, часто посещающая прошлое, познакомилась в древней Александрии с эллинистическим писателем Ахиллом Татием. Эта бодрая мама при вполне живом папе бессовестно закрутила с древним греком роман и подолгу у Ахилла пропадает (и, похоже, всегда безошибочно попадает туда, куда надо). Маму я осуждать не берусь, но, придумывая ей алиби, задаюсь вопросом, что значит «подолгу пропадает»? Получается: сколько времени человек провёл в прошлом, столько же он отсутствует и в своём настоящем. А почему нельзя вернуться из прошлого прямо в день старта? Наверное, для хроноперемещений в этой повести есть какой-то строгий темпоральный закон, но о нём Гор нигде не пишет. А, может, и закона никакого нет, просто им всем (и автору, и героям) не приходит в голову правильно настроить свои машины времени? Я снова улыбаюсь, получается, что я сам себе весело пересказываю содержание повести, на ходу что-то додумывая, а у Гора-то текст вроде бы не очень смешной. Хотя, кому-то, наверное, может показаться забавным, как в повести «Синее окно Феокрита» роботы Дориан Грей и Дульсинея Тобосская называют друг друга нехорошими словами, считая, что это слова ласковые (в будущем Гора все ругательные выражения исчезли за ненадобностью). Но откуда роботы эти слова знают, а если знают, то почему не понимают их значения? Им в память загрузили не тот словарь? Ладно, не буду придираться… Последний вопрос — у роботов-то зачем такие имена? А, понял, для смеха.

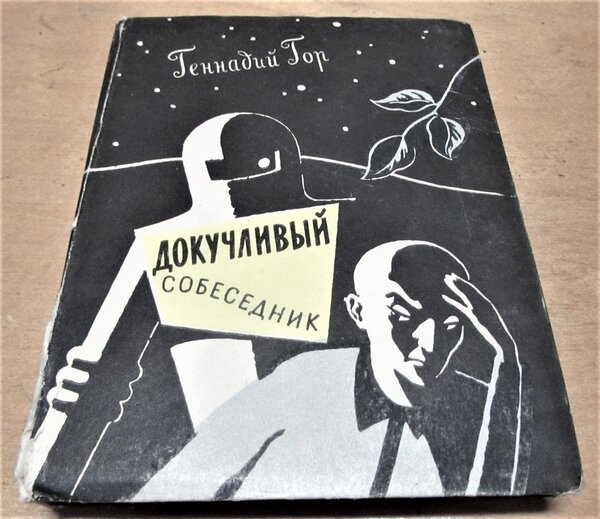

Геннадий Гор. Докучливый собеседник. — М.-Л.: Советский писатель, 1962 г.

В повести "Докучливый собеседник" (первая публикация — журнал звезда №7, 1961 г.) непосредственного перемещения персонажей во времени и пространстве не происходит. В сегодняшнее настоящее из прошлого переносятся огромные знания и опыт инопланетного Путешественника, корабль которого потерпел крушение и оказался на Земле в эпоху палеолита. Переносятся они с помощью высокоорганизованного робота, которому Путешественник передал свою личную память и всю накопленную информацию. Вопросы по содержанию повести у меня имеются, но оставлю их при себе. ДАЛЕЕ И И С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КАРТИНОК ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.

|

| | |

| Статья написана 13 мая 2023 г. 15:42 |

Я уже писал о произведениях советских фантастов, в которых затрагивается тема путешествий во времени, см.: Путешествия во времени-1. Советский анабиоз. Путешествия во времени в советской фантастике-2. Туда — сюда и последствия. Путешествия во времени в советской фантастике-3. На этом самом месте. Путешествия во времени в советской фантастике-4. Хронопарадоксы. Путешествия во времени в советской фантастике-5. Питерская фантастика-1. Житинский, Ларионова. На Фантлабе все они находятся по тэгу хронофантастика советская. Продолжаю.

Титульный разворот авторского сборника Ольги Ларионовой "Остров мужества" (Л.: Лениздат, 1971 г.)

Отдельно пишу о намеренно пропущенном мною в обзоре "Путешествия во времени в советской фантастике-5. Питерская фантастика-1" рассказе ленинградки Ольги Ларионовой «Остров мужества» из её одноимённого авторского сборника. Впервые рассказ был напечатан в 11-м номере журнала «Вокруг света» за 1968 год (см. ниже рисунки к данной публикации художника В. Колтунова). А не стал я о нём писать потому, что произведение, на мой взгляд, не очень удалось. Уж слишком много в этом рассказе натяжек. Но раз о нём напомнили, поделюсь своими впечатлениями подробнее…

Заставка художника М. Кулакова к рассказу О. Ларионовой "Остров мужества" в одноимённом сборнике (Лениздат, 1971).

Итак: младший инженер сицилийского научно-исследовательского центра Мануэль Рекуэрдос отправляется на созданной им полукустарной Машине Времени из 83 года космической эры в будущее. А там, в грядущем, – сокрушительный облом: блуждающая космическая туманность через 22 дня уничтожит всё живое в Солнечной системе. Что характерно, потомки узнаЮт о своей неминуемой гибели именно в момент первой остановки Мануэля в будущем. А останавливался наш путешественник в будущем три раза: через 100, 200 и 300 лет (прыгнуть дальше энергии не хватило).

Заставка художника В. Колтунова к публикации рассказа "Остров мужества" в журнале "Вокруг света" № 11, 1968.

Останавливался – это громко сказано, потому что на Машину Времени действует одно из многих ограничений, придуманных автором для этого рассказа: Машина не может замереть во времени, она способна только замедлиться до скорости две секунды в секунду. Таким образом, Рекуэрдос не имеет возможности выбраться из капсулы и размяться-оглядеться. Наспех собранная Мануэлем, действующая лишь благодаря счастливой случайности и везению своего создателя, самодельная Машина похожа на пивную бочку средних размеров. Хрононавт сидит там, скрючившись в три погибели, а ослепительные панорамы грядущего наблюдает через узкую смотровую щель. Безалаберный Рекуэрдос даже фотоаппарат с собой не взял...

Иллюстрация художника В. Колтунова к рассказу О. Ларионовой "Остров мужества" в журнале "Вокруг света" № 11, 1968.

Потомки, узнавшие, что жить им осталось совсем недолго (они в курсе, что Мануэль побывал у них, а, вернувшись домой, восторженно о будущем рассказал и даже кое-что показал), чтобы не расстраивать предков картиной мёртвой Земли, напрягаются и устанавливают в нужном месте сферический экран с киноустановкой, которая обеспечит хронопутешественнику демонстрацию картинок прекрасного грядущего через 100, 200 и 300 лет. Самоотверженный поступок потомков описан предельно пафосно и со слезой. Вернувшись в своё время, как это и зафиксировали учебники истории, Мануэль рассказывает современникам о цветущем и величавом будущем. Те радуются, танцуют и готовы с энтузиазмом прекрасное завтра строить. Чтобы не разочаровывать землян жестокой правдой, которая неминуемо всплывёт при новом хропутешествии, автор буквально через сутки после возвращения из будущего убивает Мануэля в авиакатастрофе, а вместе с ним – уничтожает всю техническую документацию и саму Машину, которую изобретатель зачем-то разобрал и взял с собой в самолёт. Естественно, никто кроме Рекуэрдоса ничего в Машинах Времени не понимает и будущее остаётся закрытым: люди находятся в счастливом неведении насчёт того, что человечеству уготовано существовать всего сто лет. Ну ладно, тут бы и поставить большую и печальную точку. Но нет.

Иллюстрация художника В. Колтунова к рассказу О. Ларионовой "Остров мужества" в журнале "Вокруг света" № 11, 1968.

В финале автор докладывает читателю, что смертельная туманность неожиданно рассосалась (что ж у них там, в будущем, за учёные-астрономы-исследователи, которые заранее всех сограждан похоронили?), человечество не погибло и продолжило процветать. А чтоб не смущать и не путать предков, потомки (уже другие, из более отдалённого будущего) не стали разбирать «потёмкинскую деревню», построенную для Рекуэрдоса. Реальное грядущее ещё краше, чем показали ему в кино, но ведь нужно, чтоб оно совпало с рисунками умирающего Мануэля, которые он собственноручно начертал в госпитале в свои последние часы после авиакатастрофы.

Иллюстрация художника В. Колтунова к рассказу О. Ларионовой "Остров мужества" в журнале "Вокруг света" № 11, 1968.

Уфф!.. Я коротко обозначил некоторые нарочитости, на самом деле в рассказе их больше. А в остальном всё хорошо. В описанном Ларионовой будущем мне особенно понравилась девушка-лаборантка «в коротеньком розовом халатике, пожалуй, чересчур коротеньком, если смотреть глазами жителя прошлого столетия». Девушка в коротеньком розовом халатике, доставившая учёным будущего, которые готовятся позировать любопытному Рекуэрдосу, прильнувшего к смотровой щели Машины, запечатанный конверт с подробной информацией о смертоносной туманности, приближающейся к Солнцу. Девушка в коротеньком розовом халатике, «украдкой оглядывающая собственное отражение, скользящее у её ног по чёрному блестящему полу». Цитата из рассказа Ольги Ларионовой "Остров мужества": "Если бы трёхмесячный ребёнок увидел мир таким, каков он есть, ему не осталось бы ничего, как сойти с ума от ужаса перед бесконечностью вселенной и кратковременностью существования своего собственного «я». И тогда, чтобы загородить от него этот мир, взрослые вешают над его колыбелью яркую погремушку, которая заслоняет ему бесконечность…"

|

| | |

| Статья написана 9 мая 2023 г. 17:08 |

В эти памятные дни уместно вспомнить рассказы о перемещениях во времени советского фантаста Владимира Николаевича Фирсова (1925 – 1987) из цикла «Росин», непосредственно связанные с Великой Отечественной войной: «Авария» (другое название "Первый шаг к Берлину", 1978) и «Возвращение» (1986). Ниже я расскажу о них подробнее.

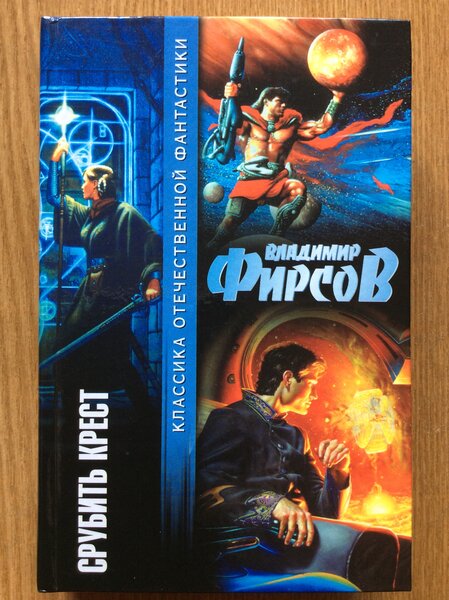

Владимир Фирсов. Срубить крест. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО НПП «Ермак», 2003 г. Серия: Классика отечественной фантастики.

Произведения Владимира Фирсова, начиная со второй половины 60-х, довольно часто публиковались в периодических изданиях, иногда – в фантастических антологиях, но, к сожалению, до выхода своего первого сборника «Звездный эликсир» (1987) писателю дожить было не суждено…

В. Н. Фирсов. Звездный эликсир. — М.: Знание, 1987 г.

Владимир Фирсов скончался на операционном столе в апреле 1987 г., а спустя четыре месяца была подписана в печать его первая книга – сборник рассказов «Звездный эликсир» (1987). В 1989 г. вышел авторский сборник Фирсова на чешском языке. В 2003 г. в АСТ издана книга "Срубить крест", в которую вошли лучшие произведения из творческого наследия писателя. За 20 лет писательской деятельности В. Фирсова в периодике и коллективных сборниках («Мир приключений», «Фантастика», «НФ») опубликовано два десятка рассказов писателя.

Антология "Фантастика, 1967". — М.: Молодая гвардия, 1968 г.

Рассказ «Только один час», которым Фирсов открыл для себя тему перемещений во времени, был впервые опубликован в ежегоднике «Фантастика 1967» (1968). Учёные ХХV века изобрели способ видеть сквозь время и отслеживать события далёкого прошлого на экранах интрохроновизоров. Многие люди коммунистического будущего «содрогнулись, увидев картины варварства, насилия и взаимного истребления, которыми были заполнены века нашей истории». Ещё через 50 лет появились аппараты для путешествий сквозь время – интрохронолёты. Своими глазами наблюдая страдания и гибель героев прошлого, прокладывающих путь к счастливому будущему, потомки мучительно переживали, не зная, как помочь тем, кому они обязаны не только своим счастьем, но и самим существованием, ведь на вмешательство в ушедшее накладывались строгие ограничения. В конце концов было решено самых непримиримых борцов за счастье человечества перед их неминуемой смертью на час переносить в прекрасное коммунистическое грядущее, чтобы они увидели: жизнь отдана не напрасно. В рассказе «Только один час» благодарные потомки подарили этот час немецкому подпольщику по имени Ганс, схваченному гестаповцами и замученному в фашистских застенках.

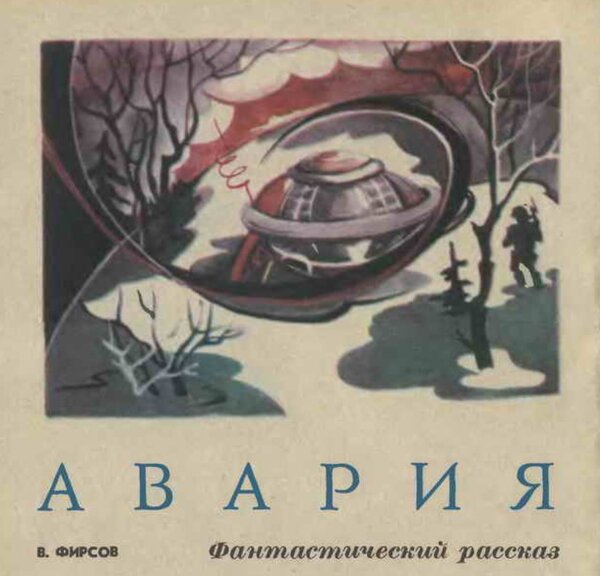

Рисунок О. Пустоваловой к рассказу "Авария" в журнале "Юный техник" (№5, 1978).

Фантастический рассказ «Авария», впервые напечатанный в 1978 г. в популярном журнале «Юный техник» (№№ 5 и 6), в том же 1978-м под названием «Первый шаг к Берлину» вышел в сборнике «НФ» (выпуск 19). Разрыв силового поля на хронотрассе приводит к аварии. Хронолёт испытателя Владимира Росина из коммунистического XXV века совершает вынужденную посадку неподалёку от подмосковной деревушки Столбы в конце ноября 1941 г. Из-за сбоев темпоральной техники Росин точно не знает, в каком он времени, и его сразу же хватают немцы. Позднее хронолётчика отобьют местные партизаны, но прикрывающий отход отряда командир, по прозвищу Дед, сам попадает в плен. Теперь надо спасать Деда.

Сборник научной фантастики. Выпуск 19. — М.: Знание, 1978 г.

Росину с помощью аппаратуры связи хронолёта удаётся согласовать операцию по освобождению партизана с командовантем одного из танковых подразделений Западного фронта Красной армии, в начале декабря 1941 года начавшей широкое контрнаступление под Москвой. В финале Росин загружает смертельно раненого Деда в интрохронолёт и отправляется в будущее, обещая сейчас же вернуться.

Рисунок О. Пустоваловой к рассказу "Авария" в журнале "Юный техник" (№6, 1978).

В первом варианте рассказа "Авария", вышедшем в "Юном технике", концовка другая. Росин забирает в будущее вместе с Дедом ещё и двенадцатилетнего Юрку, помогавшего партизанам. Заканчивается этот вариант так: "Росин ещё не знал, что ровно месяц спустя он высадит на этой же поляне исцелённого Деда и Юрку, и ни тот, ни другой не будут помнить о XXV веке и о нём самом, потому что всё это будет стёрто из памяти. Им будет казаться, что они единственные, кому удалось спастись из всего партизанского отряда, что они долго скитались по лесу; и они вернутся в освобождённую уже деревню". В более поздних опубликованных вариантах этого рассказа Юрки в будущем нет, стирания памяти нет, а вылеченный Дед должен возвратиться, как сказано у автора: "в объятия своих партизан".

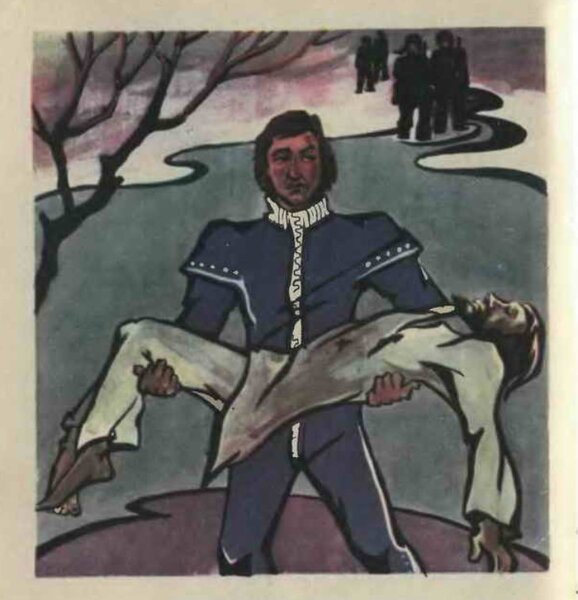

Иллюстрация к рассказу В. Фирсова "Возвращение" в журнале "Наука и жизнь" (№11, 1986).

Рассказ В. Фирсова «Возвращение», являющийся продолжением «Аварии», был впервые опубликован в журнале «Наука и жизнь» (№11 за 1986 г.), позднее вошёл в состав посмертных авторских сборников писателя "Звёздный эликсир" (1987) и "Срубить крест" (2003). Командир партизанского отряда Дед – Николай Тимофевич – приходит в себя, спасённый чудесной медициной будущего. Отмечу, что прошло уже четверо суток, как он находится в грядущем. То есть, часовое ограничение, наложенное автором на пребывание в будущем в рассказе «Только один час» исчезло. Потомки сначала не говорят Деду всей правды о случившемся, чтобы не травмировать его психику, и партизан не понимает, где находится, дивясь чудесным условиям и необычному персоналу клиники. Параллельно автор информирует читателя о Трибунале Чести над испытателем интрахронолётов Росиным, который, пренебрегая мерами безопасности, после аварийной посадки покинул аппарат и допустил грубое вмешательство в прошлое. В заседании Трибунала участвует и выздоровевший Дед, яростно защищающий хронолётчика...

ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ СТАТЬИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КАРТИНОК ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов