| |

| Статья написана 6 декабря 2024 г. 22:12 |

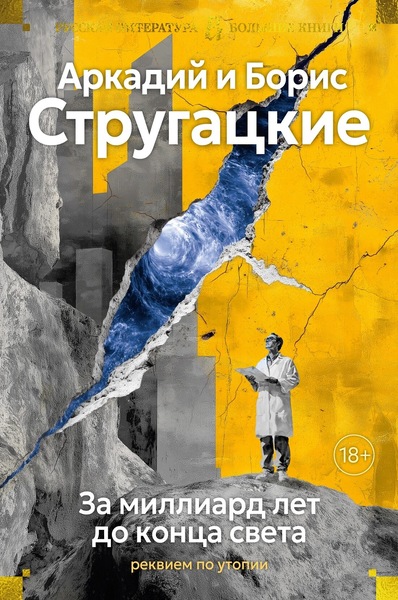

Издательство "Азбука" планирует в ближайшее время выпустить в серии "Фантастика и фэнтези. Большие книги" авторский сборник братьев Стругацких "За миллиард лет до конца света. Реквием по утопии", в который войдут две их повести и три романа. Книга в ноябре подписана в печать...

Аркадий и Борис Стругацкие. За миллиард лет до конца света. Реквием по утопии. — СПб.: Азбука, М.: Азбука-Аттикус, 2025 г. Серия: Русская литература. Большие книги. Иллюстрация на обложке Е. Саламашенко.

Содержание: Аркадий и Борис Стругацкие. Второе нашествие марсиан. Записки здравомыслящего (повесть), стр. 5 Аркадий и Борис Стругацкие. За миллиард лет до конца света (повесть), стр. 77 Аркадий и Борис Стругацкие. Град обреченный (роман), стр. 187 Аркадий и Борис Стругацкие. Хромая судьба (роман), стр. 527 Аркадий и Борис Стругацкие. Отягощённые злом, или Сорок лет спустя (роман), стр. 821 На сайте издательства "Азбука" эта книга анонсирована так: "Произведения Аркадия и Бориса Стругацких — классика отечественной фантастики, которая не нуждается в комментариях. Как писатели Стругацкие состоялись в конце 1950-х — начале 1960-х. Уже в ранних произведениях ("Путь на Амальтею", "Возвращение. Полдень XXII век", "Далекая Радуга" и др.) братья проявили себя не только увлекательными сюжетами, но и яркими человеческими портретами персонажей, умным юмором, беспощадной сатирой и неуловимым духом свободы, витающим над страницами их нестареющих книг. Аркадий Стругацкий известен не только как писатель-фантаст, но и как замечательный переводчик с японского языка. Братьев Аркадия и Бориса Стругацких читателям представлять не надо. Их произведения — состоявшаяся классика не только фантастики, но и современной русской литературы в целом. От простого к сложному, от «Страны багровых туч» и ранних повестей и рассказов через «Улитку на склоне» и «Пикник на обочине» к «Граду обреченному» и «Отягощенным злом» — такой творческий путь проделали братья за тридцать лет своей писательской деятельности. Путь кремнистый — сопровождаемый неизменным читательским успехом, с одной стороны, с другой — настороженным отношением высокого писательского начальства. Причины ясны: непредсказуемость их поведения в литературе и подозрительная нетипичность героев, которых авторы ставят перед трудным, но необходимым выбором — либо оставаться людьми и грести против шерсти мира, либо ровно плыть по течению волею злодейки хромой судьбы".

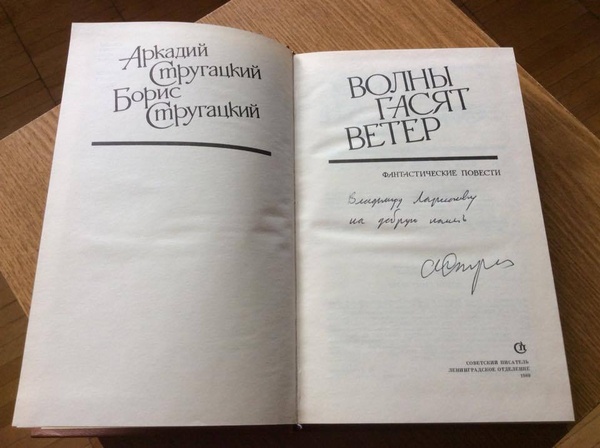

Автограф Аркадия Стругацкого для меня на книге "Волны гасят ветер" (1989).

Форзац книги Стругацких "Волны гасят ветер" (1989).

Что касается слов "Реквием по утопии" в названии, то как известно, реквием (от лат. requies «покой», «упокоение») — это музыкальное оркестрово-хоровое произведение траурного характера. Обычно это торжественная, печальная музыка, призывающая задуматься о смыслах жизни и смерти, напоминающая живущим о хрупкости бытия. Изначально так называлась католическая заупокойная месса. Впоследствии связь с богослужением пропала, и реквием стал относиться к светским произведениям, воспроизводимым на концертах. Следует ли понимать эти слова в названии книги таким образом, что братья Стругацкие своими произведениями, вошедшими в этот омнибус, похоронили утопию — не знаю... Тут надо что-нибудь добавить, связанное с темой Стругацких, чтобы расширить и углубить запись. Кстати, я неоднократно встречался с Борисом Натановичем, был участником семинара Бориса Стругацкого, а БНС был гостем целого ряда фантастических конференций, в организации которых (или в работе номинационных комиссий которых я принимал участие). Довольно долго я был членом жюри "АБС-премии" (Международной премии им. Аркадия и Бориса Стругацких в области фантастики), несколько раз делал с БНС интервью для разных печатных изданий. Одна из наших бесед (для московского журнала "Мир фантастики") с Б. Стругацким выложена здесь, желающие могут ознакомиться, см. : "90 лет со дня рождения Бориса Стругацкого. Разговор с писателем из моей книги "Беседы с фантастами". Там довольно много текста и картинок. Рекомендую также прочесть мою "забавную" запись: "История автографа Бориса Стругацкого для меня". А в этой записи я, пожалуй, размещу другой наш, давний, коротенький разговор с Борисом Стругацким, опубликованный в апреле 2001 года в газете "Книжное обозрение".

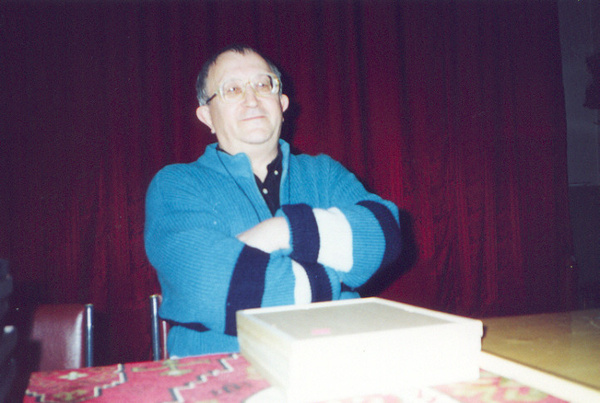

Борис Стругацкий. Фото сделано мною в мае 1999 года.

Борис Стругацкий: "Увеличим количество радости во Вселенной!"

ВЛ: Десять лет назад, выступая в Сосновом Бору на конференции «Интерпресскон-91», Вы сравнивали Россию с мчащимся под уклон разболтанным грузовиком, от которого отваливаются куски, при этом машиной управляют, отпихивая друг у друга от руля, несколько не очень квалифицированных водителей. Какое сравнение Вы подобрали бы сегодня? БНС: — Самосвал (это был самосвал, насколько я помню, а не грузовик), самосвал по-прежнему дряхл и разболтан, но куски от него больше не отваливаются, а руль в крепких руках уверенного в себе, но, как и прежде, не слишком квалифицированного водителя. Бешеная скачка по склону прекратилась, торная дорога цивилизации совсем рядом, но вот покатим ли мы по ней или снова свернем во вчерашний день, — бог весть. ВЛ: Просматривая Ваши интервью разных лет, я заметил, что попытки некоторых журналистов добиться от Вас подтверждения разнообразнейших мрачных прогнозов относительно незавидного ближайшего будущего России успеха не имеют. Вы настроены в целом оптимистично, в крайнем случае — сдержанно. На чем основан Ваш оптимизм? Далее читать здесь.

|

| | |

| Статья написана 3 декабря 2024 г. 18:27 |

Сегодня поговорим о повести "Железный человек" и других фантастических произведениях советского зоолога и физиолога, профессора Льва Могилёва (1922-1985) из Иркутска.

Логотип серии "В мире приключений и фантастики" Восточно-Сибирского книжного изд-ва.

Недавно я обратил внимание на то, что две небольшие фантастические книжечки в моей библиотеке принадлежат одной серии. А именно — специальной серии "В мире приключений и фантастики" Восточно-Сибирского книжного издательства (Иркутск), выходившей в 1963 — 1968 гг. Я говорю об авторских сборниках Льва Могилёва "Железный человек" (1963) и Аллы Алла Коновой "Осколки тяжести" (1964), в каждый из которых вошло по две фантастические повести.

Алла Конова. Осколки тяжести. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1964 г. Серия: В мире приключений и фантастики. Тираж: 75000 экз.

Всего в иркутской серии "В мире приключений и фантастики" было издано пять книжечек карманного формата объемом от 6 до 10 печатных листов тиражом от 30 тыс. до 75 тыс. экз. Это — авторские сборники фантастических произведений местных писателей: Дмитрия Сергеева "Доломитовое ущелье" (1965), Юрия Самсонова "Плутни робота Егора" (1967), Бориса Лапина "Кратер Ольга" (1968) и уже упомянутых выше Льва Могилёва и Аллы Коновой. А потом серию закрыли. Фантастовед А. Осипов в 1988 году писал: "Книги неплохо оформлялись, имели в целом свое «издательское лицо», пользовались популярностью у любителей фантастики и коллекционеров. Они явились прототипом оригинальной серии, которая могла бы существовать и в настоящее время. Но издание этой серии было прекращено в конце 60-х годов по неизвестным причинам и мало чем оправдано, ибо как раньше, так и сейчас в Восточной Сибири имеются литературные силы, произведения которых с успехом пополнили это перспективное, но не оцененное по достоинству издательством начинание".

Л. Могилев. Железный человек. Иркутск: Иркутское книжное издательство, 1963 г. Серия: В мире приключений и фантастики. Тираж: 65000 экз. Обложка художника Е. Касьянова.

Я думаю, что серию закрыли в рамках всё той же кампании второй половины шестидесятых, инициированной ЦК КПСС (см. записку «Записки Отдела Пропаганды и агитации ЦК КПСС о недостатках в издании научно-фантастической литературы», подготовленную зам. зав. Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС Александром Яковлевым), когда областным издательствам фантастику издавать фактически запретили, а «Молодая гвардия» — флагман издания фантастической литературы в СССР — в начале семидесятых полностью сменила руководство, курс и коллектив. Я упоминал об этом в своей записи "В фантастическое будущее — с фантастическим прошлым!".

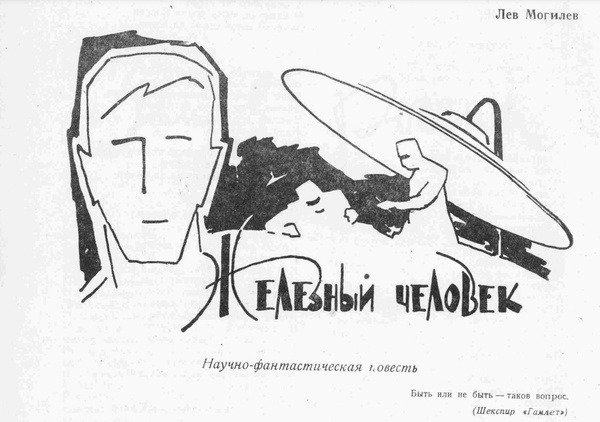

Л. Могилев. "Железный человек". Титул художника Е. Касьянова.

Самую первую книжку "Железный человек" Льва Могилёва, вышедшую в этой серии в 1963 году (издательство ещё называлось Иркутским), я пролистал, освежил в памяти и могу кратко пересказать содержание. Но сначала несколько слов об авторе. Кстати, ноябре исполнилось 102 года со дня его рождения).

Профессор, доктор биологических наук Л.Н. Могилев (22.11.1922-25.02.1985).

Лев Николаевич Могилёв родился 22 ноября 1922 г. в Иркутске. Поступил в Иркутский государственный университет в 1940 г., с началом Великой Отечественной войны мобилизован в армию. Учёба в ИГУ была прервана и продолжилась только в 1946 г. Лев Могилёв прошел всю войну, участвовал в освобождении Луги, Новгорода, Ленинграда, Западной Украины, Польши, Германии. На его памяти — освобождение узников Освенцима: длинные черные бараки, ограждения из колючей проволоки, худые, изможденные, плачущие от счастья люди протягивают руки навстречу солдатам. На территории Германии в начале 1945 года был ранен. Имеет награды.

Одна из картин Л. Могилёва.

По окончании биологического факультета ИГУ (1949 г.) Льва Могилёва оставляют на кафедре, в дальнейшем вся его жизнь связана с Иркутским университетом. Работал аспирантом кафедры зоологии беспозвоночных, в 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую изучению уровня освещенности как регулятора вертикальных миграций планктонных животных. В последующие годы Могилев занимался физиологическими исследованиями, создал свою научную школу и развил оригинальное научное направление по физиологии зрения. В 1979 г. защитил докторскую диссертацию. Л. Н. Могилев — автор около 120 научных трудов, среди которых монография — "Механизмы пространственного зрения" (1982).

Одна из картин Л. Могилёва.

В Иркутском университете Льва Могилёва помнят не только как талантливого ученого и преподавателя, но и как одаренного художника (см. выше две его картины), литератора и поэта. Горит расплавленным металлом Закат меж облачных теней. Вся ширь великого Байкала Сверкает тысячью огней. Волна ложится за волною На узкой галечной косе... Байкал! Он вновь передо мною В своём величье и красе. Взгляни: прошло одно мгновенье, Но — изменился, он — другой! Скрывает вечное движенье Его обманчивый покой. Л. Н. Могилёв Помнят Могилёва и как писателя-фантаста. В фантастике Лев Николаевич отметился рассказом и тремя повестями. Две из них — "Железный человек" и "Профессор Джон Кэви" — вошли в авторский сборник Могилёва, обложку которого я выложил выше.

Повесть "Железный человек" была впервые опубликована в журнале "Ангара" (№ 2 за 1962 г.). Это единственный рисунок из "Ангары", других иллюстраций к повести в журнале, к сожалению, нет. Но они есть в сборнике "Железный человек" (1963).

Обе повести связаны темой андроидов и киборгов, которые в советской фантастике шестидесятых этими терминами ещё не назывались, но литературное поле, связанное с роботами и биороботами, отечественными фантастами уже активно обрабатывалось и удобрялось. Далее о творчестве профессора Льва Могилёва (с картинками) читать здесь.

|

| | |

| Статья написана 24 ноября 2024 г. 18:24 |

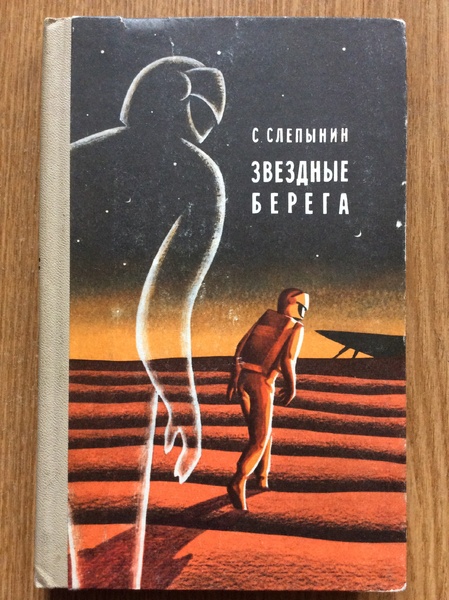

Уральский писатель Семён Васильевич Слепынин (29.08.1924 — ??.??.2001), сто лет со дня рождения которого исполнилось в нынешнем году… Ещё один пример того, как уходят русские фантасты в никуда. Неизвестна даже точная дата смерти Слепынина, скончавшегося в 2001 году от рака. В сети не найти и его фото. Все сайты, рассказывающие о книгах или размещающие биографию Слепынина, тиражируют один и тот же снимок (чаще – обрезанную часть этого снимка), сделанный В. Кобловым в 1997 году на фестивале фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге. В кадре – писатель Семён Слепынин рядом с фантастоведом и библиографом Игорем Халымбаджой (см. фото ниже).

Семён Слепынин и Игорь Халымбаджа. На заднем плане — художница Евгения Стерлигова. Фестиваль "Аэлита", Екатеринбург, май 1997 г. Фото В. Коблова.

Родился Слепынин 29 августа 1924 года в селе Ольховка. А вот в какой области находилось это село – тоже не ясно. По одним данным – эта Ольховка была в Курской области, по другим – в Курганской. В тридцатых годах вместе с родителями, которые завербовались на строительство «Уралмаша», будущий писатель переехал в Свердловск, здесь окончил среднюю школу (когда Семён отучился 9-м классе, началась война). Отсюда, после 10-го класса и ушёл: сначала — в артиллерийское училище, а потом — на фронты Великой Отечественной. Воевал в 311-м легком артиллерийском полку 22-й артиллерийской дивизии Резерва Главного командования и в 444-м артиллерийском полку 27-й артиллерийской дивизии. В августе 1944 года был ранен. Воинское звание — младший лейтенант. В 1948 году поступил в Уральский государственный университет имени А. М. Горького, где получил профессию журналиста. Четыре года работал в книжном издательстве, сотрудничал в «Уральском современнике» — альманахе, на базе которого возник журнал «Урал». Отзывался рецензиями на книги созвучных душе жанров – фантастические и приключенческие. В шестидесятые сам начал писать фантастику. Рутинная журналистика и литературный творческий труд, требующий свободного времени и личной свободы, совмещались плохо. Отработав 16 лет в газете «Красный боец» Уральского военного округа, Семён Васильевич ушёл на «вольные хлеба», жил на скромные литературные гонорары, в Союз писателей СССР так и не вступил.

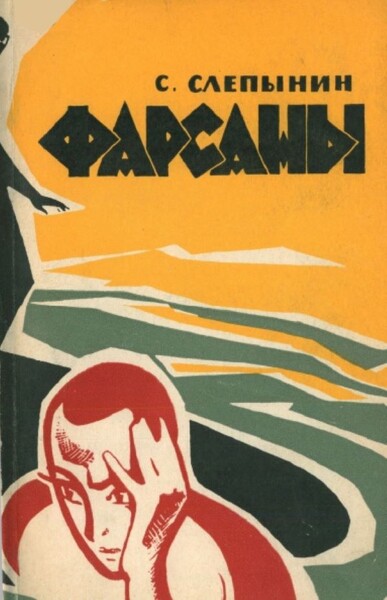

С. Слепынин. Фарсаны. — Пермь: Пермское кн. изд-во, 1967 г. Тираж: 50000 экз. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации Ю. Ефимова.

Пишут, что Слепынин был человеком скромным и замкнутым. Возможно этим объясняется скудность биографических сведений. Даже люди, с которыми писатель общался, очень мало о нём знали. Одним из немногих, поддерживающих доверительные отношения с Семёном Васильевичем, был известный екатеринбургский исследователь фантастики В. И. Бугров. В своём послесловии к двухтомнику Слепынина, вышедшему в 1995 году в екатеринбургском издательстве "ГЛАГОЛЪ", он писал: "Большое впечатление произвёл на будущего писателя-фантаста роман А. Подсосова «Новый Гольфстрим», вышедший в Свердловске в 1948 году. Удивителен сам факт: в застойной идеологической провинции – и вдруг выходит фантастика! Это и впрямь впечатляло. Её и в столице-то издавали в те времена от силы по 2 – 3 книги в год… А в начале 60-х (время было такое: спутники, Юрий Гагарин…) Слепынин решился, наконец, попробовать в фантастике и собственное перо. Первая повесть – о приключениях на планете Ганимед, для которой Юпитер был солнцем – осталась недописанной: бросил, поскольку начал читать философскую литературу по кибернетике. Это-то чтение и натолкнуло на мысль о фарсанах…"

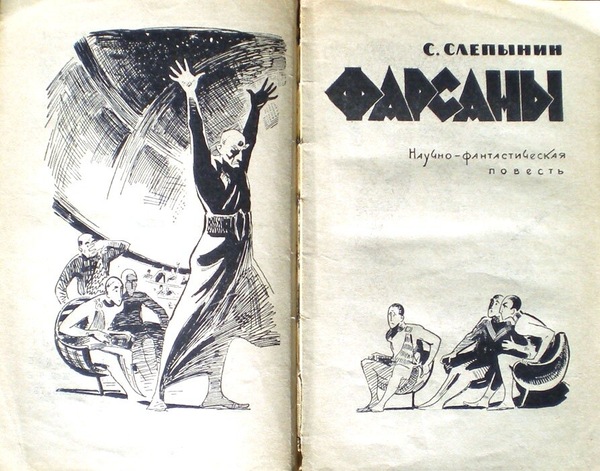

Титульный разворот книги "Фарсаны" (1967). Иллюстрации художника Ю. Ефимова.

Первая публикация повести С. Слепынина «Фарсаны» состоялась в журнале «Уральский следопыт» (№№№1 – 3 за 1966 год), а в 1967 году она вышла отдельным изданием в Пермском книжном издательстве. И ту, и другую публикацию сопровождали прекрасные рисунки замечательного художника Юрия Ефимова.

Рисунок Ю. Ефимова к журнальному варианту повести С. Слепынина "Фарсаны".

Фарсаны — биороботы, созданные злым гением зурганского учёного Вир-Виана. Они ничем не отличаются от человека и способны воспроизводить себе подобных, незаметно подменяя людей точными копиями. Фарсаны неукоснительно выполняют заложенную в них программу Вир-Виана: внедриться в любое общество любой планеты и подчинить его себе, перманентно и безудержно распространяясь по всей Вселенной.

Рисунок Ю. Ефимова к журнальному варианту повести С. Слепынина "Фарсаны".

И всё-таки люди планеты Зурган с трудом, но справляются с Урфином Джюсом и его деревянными солдатами, ой, простите, с Вир-Вианом и его фарсанами. Но одному из опасных андроидов, "четыреста десятому номеру", удалось уцелеть и скопировав бортинженера Рогуса, проникнуть в экипаж звездолёта, который направляется к Голубой планете (Земле) с дружественными целями.

Рисунок Ю. Ефимова к журнальному варианту повести С. Слепынина "Фарсаны".

Мужественный капитан корабля Тонри-Ро на подлёте к Солнечной системе догадывается, что трудолюбивый бортинженер — не человек. Понимая, что все члены экипажа уже "замещены" фарсанами и не являются людьми, Тонри Ро принимает героическое решение – спасти Голубую планету, не допустив порабощения землян. Пролетая над сибирской тайгой, Тонри-Ро взрывает свой корабль. И — вот она, Тунгусская катастрофа, которую многие отечественные и зарубежные фантасты (А. Казанцев, А. и Б. Стругацкие, Ст. Лем, М. Семёнов, О. Ларионова, А. Бушков, Дж. Роллинс и др.) так или иначе неоднократно обыгрывали в своих произведениях...

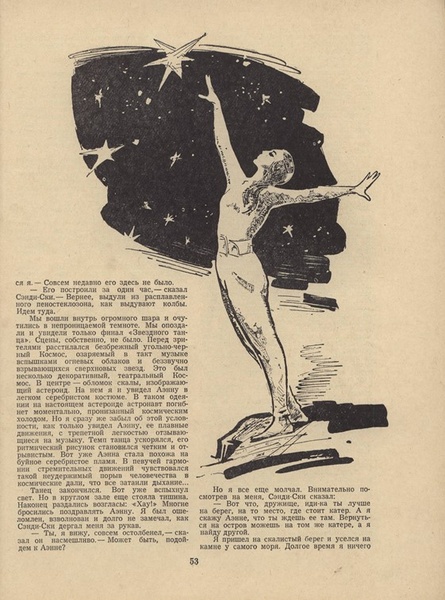

Иллюстрация художника Н. Павлова к повести С. Слепынина "Звёздный странник" в журнале "Уральский следопыт".

Вторая повесть Слепынина "Звёздные берега" сначала (под названием "Звёздный странник") была опубликована в свердловской газете "На смену!", а потом — в "Уральском следопыте" (№№ 10-12 за 1974 год). Отдельным, основательно переработанным автором, изданием она вышла в 1976 году в Свердловске.

С. Слепынин. Звездные берега. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1976 г. Тираж: 100000 экз. Иллюстрация на обложке Н.Ю. Павлова.

В повести "Звёздные берега" писатель Слепынин смело заглянул вперёд. Я сейчас говорю не о прекрасном, счастливом и ярком будущем Земли и землян, которое он описывает. Удивляет, насколько провидчески автор выстроил технократический проект "Абсолют", который противостоит человечности. Абсолют — это самообучающийся искусственный интеллект, которому властители планеты Харда передали контроль над всеми сферами жизни. Электронный супермозг взял на себя тотальное управление сверхгородом, которым постепенно становится вся планета. Человек превращается в этом кибернетическом мире всего лишь в бездумный и ненужный придаток системы.

Иллюстрация художника Н. Павлова к повести С. Слепынина "Звёздный странник" в журнале "Уральский следопыт".

Абсолют научился упаковывать сознание людей в информационные ячейки. Слова "оцифровка" писатель Слепынин ещё не знает, но процесс описывает точно. Далее читать здесь.

|

| | |

| Статья написана 17 ноября 2024 г. 11:32 |

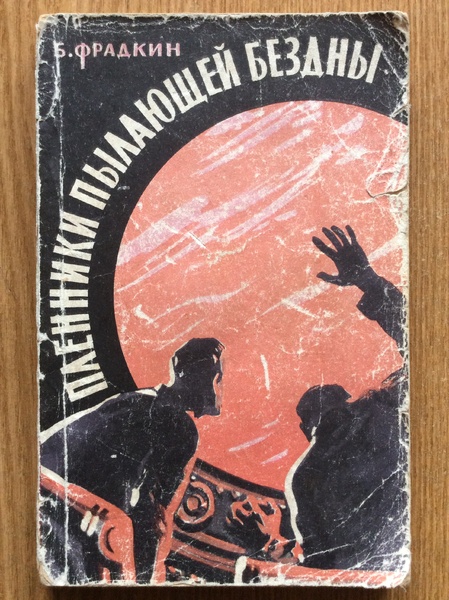

Вытащил из стопки советских фантастических изданий в мягком переплёте любимого моего периода (конец пятидесятых — начало шестидесятых) книжку Бориса Фрадкина с завлекающим названием "Пленники пылающей бездны" (1959) и пугающей картинкой на обложке. На рисунке художника Н. Гришина — два человека (отмечу: два советских человека) в изумлении, не буду уж писать "в страхе" (хотя в этой повести дело и вправду дошло до ужасающих для персонажей моментов и убийственного финала) перед огромным зловеще-багрово-алым иллюминатором. Начал перелистывать и зачитался... Всё-таки здорово увлекает описываемая фантастами того времени энергия, целеустремлённость и непосредственность героев.

Б. Фрадкин. Пленники пылающей бездны. — М.: Молодая гвардия, 1959 г. Тираж: 90000 экз. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации Н. Гришина.

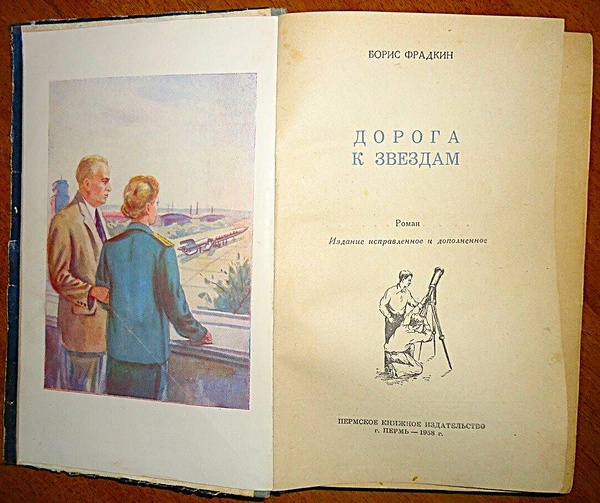

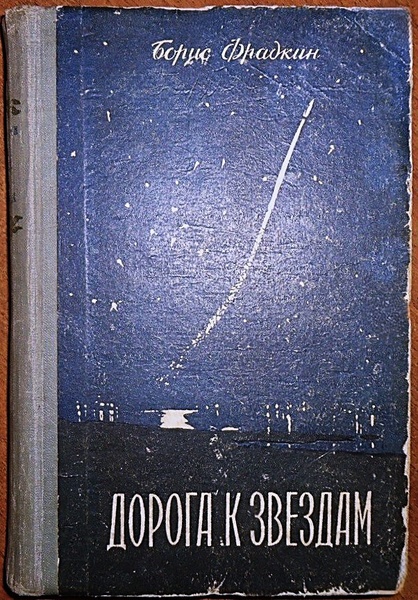

Борис Захарович Фрадкин к 1959 году (времени выхода повести "Пленники пылающей бездны") уже опытный писатель. За его плечами — ряд прозаических и фантастических произведений, опубликованных в периодике, авторских сборниках и отдельными книгами. Уже вышло самое крупное фантастическое сочинение Фрадкина — роман "Дороги к звёздам", выпущенный Молотовским книжным издательством в 1954 году. Через четыре года после этого в Перми напечатано ещё одно, дополненное и переработанное, издание этого романа со слегка изменённым названием — "Дорога к звёздам" (1958).

Фронтиспис и титульный лист романа Б. Фрадкина "Дорога к звёздам" (Пермь: Пермское кн. изд-во, 1958 г.). Художники А.М. Демин и В.Ф. Кузин.

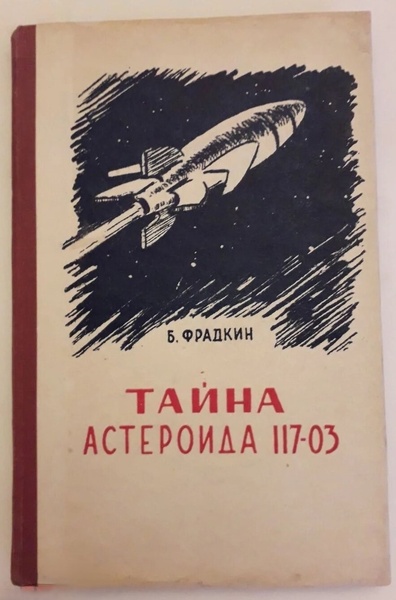

"Дорога к звёздам" — книга взросления и становления талантливого подростка, изобретателя-самоучки Яши Якимова, который с детства мечтает строить звёздные корабли. О его любви, упорстве, идеях, переживаниях и потерях. К финалу произведения Яков всё-таки создаёт особенный сплав, предназначенный для сооружения космических ракет. Фантастики в этом социально-производственно-металлургическом романе не много. Можно сказать, вся она сконцентрирована в цветном рисунке с ракетой на фронтисписе пермского издания 1958 года. В космос изобретатель Яков в этой книге не полетел, автор отправил туда персонажей своей следующей книги — "Тайна астероида 117-03" (1956). Так называется повесть Бориса Фрадкина о приключениях команды советских учёных, отправившихся на ракетоплане "СССР-118" изучать загадки аномальной траектории астероида 117-03 и вступивших на Уране в схватку с инопланетянами-антикоммунистами.

Борис Фрадкин. Дорога к звездам. — Пермь: Пермское кн. изд-во, 1958 г. Тираж: 30000 экз.

И вот, насладившись космическими мечтами и приключениями, писатель Фрадкин обращает свой взгляд к Земле, а точнее — в землю. Повесть "Пленники пылающей бездны" посвящена изучению самых потаённых недр нашей планеты. Советский подземоход "ПВ-313", оснащённый термоядерным буром, отправляется в свой первый исследовательский рейс. Перед экипажем подземохода — группой испытателей и учёных из шести человек — стоит задача: преодолеть литосферу Земли (зону твёрдых кристаллических пород) и на глубине около сорока километров достичь глубинного барьера, за которым начинается астеносфера, где "под действием нарастающего давления и внутреннего тепла земли горные породы превращаются в пластическое вещество".

Борис Фрадкин. Тайна астероида 117-03. — Молотов: Молотовское книжное издательство, 1956 г. Тираж: 30000 экз. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В.В. Каменский.

Интересно описано отбытие "ПВ-313" в чрево планеты: "Из сопла двигателя вырвался столб пыли, поднялся на высоту восьмисот метров, и там возникло темное расходящееся облако. Нос подземохода начал медленно погружаться в землю, подобно тому как раскаленный стержень входит в кусок воска. Прошло несколько секунд, и языки пламени скрылись в земле. Зато струя пыли, бьющая из сопла, раскалилась сначала до малинового свечения, потом до оранжевого, наконец стала ослепительно белой, прямолинейной, как луч света. Она не уступала в своем блеске газовой струе, вылетающей из дюз ракетоплана, с тою лишь разницей, что у космического корабля, уходящего в космос, луч света падает к земле, прощаясь с твердью, а здесь — растворяется в небе, в последний раз пронизывая воздушный простор.

Рисунок художника Н. Гришина к повести Б. Фрадкина "Пленники пылающей бездны" (1959).

Прожекторы погасли, в них не было нужды. Кругом стало так светло, что можно было бы свободно читать книгу. Выступили из тьмы горные отроги, засверкало озеро невдалеке от площадки. Облако пыли засеребрилось, ярче обозначилось на фоне ночного неба. В лесу забеспокоились птицы. Пробегавшие по шоссе одинокие электромобили выключили освещение. Через две минуты после включения двигателя "ПВ-313" скрылся под гранитной поверхностью площадки. Тускнело облако пыли, угасал свет. Ночь снова опустилась над потревоженным лесом, над горами. Лифт доставил провожающих на землю. Однако в течение полутора часов на угловых башнях продолжали светиться красные сигналы. Они предупреждали о том, что приближаться к отверстию, оставленному подземоходом, опасно. Термоядерный бур сделал гранит радиоактивным". "Радиоактивным"! А как же "столб пыли, поднявшийся на высоту восемьсот метров" и "тёмное расходящееся облако"? Ну да ладно, оставим эти мелочи... Команда подземохода вообще сидит практически на термоядерном реакторе, а за бортом "ПВ-313" — непредставимые давление и температура (на глубине 41 км — 30,5 тыс. атмосфер и 1090 градусов, на глубине 202 км — 72 тыс. атмосфер и 2100 градусов), дальше — больше.

Рисунок художника Н. Гришина к повести Б. Фрадкина "Пленники пылающей бездны" (1959).

По достижению барьера глубины и выполнения намеченной программы, командир подземохода Вадим Сурков, несмотря на возражения некоторых (двух из шести) членов экипажа отказывается распорядиться о возвращении на поверхность и принимает решение направить подземоход дальше и вглубь... "— Зато я решительно против, — заговорил молчавший до того Михеев. — Я требую безоговорочного выполнения указаний главного конструктора. — На какое давление рассчитана полезащитная установка? — спросил Вадим водителя. — На триста миллионов атмосфер. — Так. А что показывают приборы? — Тридцать с половиной тысяч. — И вы, водитель опытных глубинных машин, считаете такую проверку вполне исчерпывающей? Михеев смешался. — Совещание считаю оконченным, — Вадим встал. — С общего согласия продолжаем испытание корабля. И научные исследования..." Общего согласия, конечно не было, но командир подземохода Сурков очень уж хочет продолжить экспедицию. И продолжает. В результате происходит масса непредвиденных трагических событий... К повести "Пленники пылающей бездны" можно предъявить массу претензий, Например, по поводу того, что слишком уж несерьёзно конструкторы подземохода (то есть, автор повести) относятся к защите от радиационной опасности, связанной с термоядерным агрегатом подземохода (термояд-то мы, кстати, до сих пор не укротили). Но только не таких, что предъявлены в реплике некоего А. Т. , опубликованной в журнале "Юность, 1960, № 2 (см. ниже).

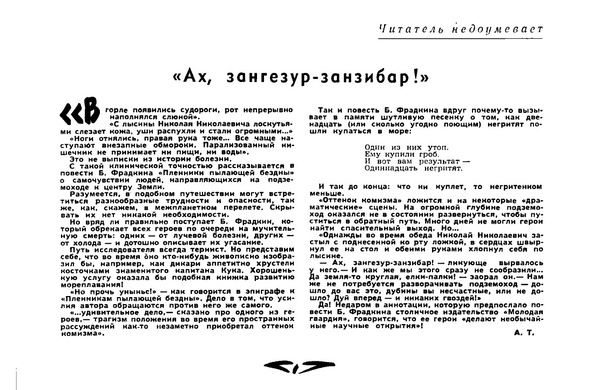

Отзыв в журнале "Юность" на книгу Фрадкина "Пленники пылающей бездны" (1958).

Автору отзыва не нравятся слишком уж реалистичное описание мучений экипажа на огромной глубине да смешная "географическая" поговорка учёного-геолога Дектярева "зангезур-занзибар", которую тот вставляет к месту и ни к месту. Подобные отзывы (это не единичный случай) в центральной печати поставили крест на Фрадкине, как авторе произведений большой и средней формы. Его книги были признаны несозвучными социализму. После "Пленников" писатель ни повестей, ни романов сорок лет не публиковал, вышли только два сборника его рассказов в Пермском книжном издательстве: "Настойка из тундровой серебрянки" (1967) и "Нулевой цикл" (1991).

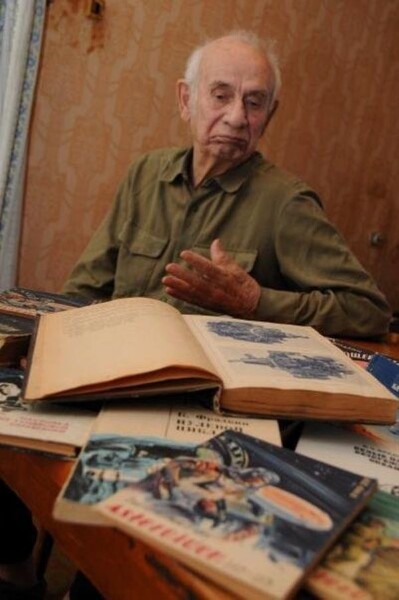

Борис Захарович Фрадкин со своими книгами. Пермь, 2009 год.

Лишь в 1997 году в журнале "Лавка фантастики" благодаря стараниям его редактора, пермского писателя, журналиста и краеведа Виктора Запольских, была напечатана повесть Фрадкина "Корни биквадратного уравнения". Ещё одна повесть писателя "Отрицание отрицания" вышла в год смерти Бориса Фрадкина в волгоградском журнале "Шалтай-болтай"... Далее читать здесь.

|

| | |

| Статья написана 14 ноября 2024 г. 13:41 |

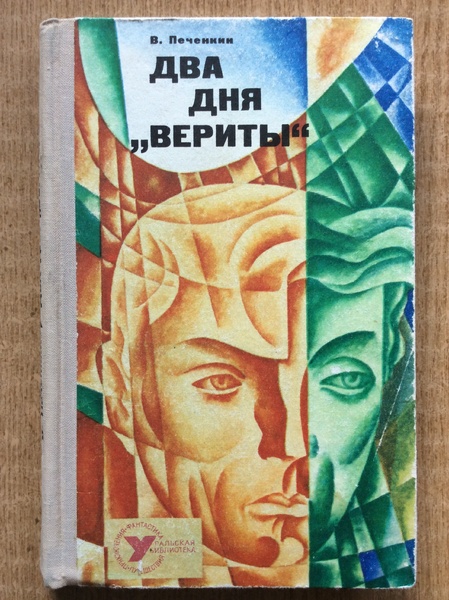

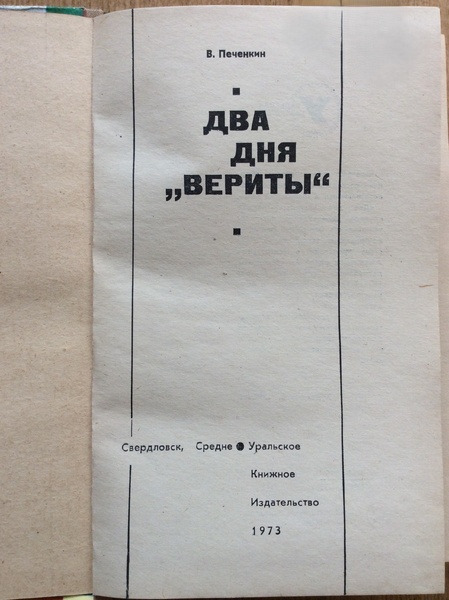

Отдохнём от обзоров советских коллективных сборников фантастики (но я их обязательно продолжу) и поговорим об индивидуальном литературном труде. Иногда бывает полезно обратиться к творчеству какого-нибудь не очень известного автора, и подробнее узнать о нём и его произведениях (про известных-то мы и так знаем). Сегодня я снял с полки фантастико-приключенческий роман тагильского писателя Владимира Печёнкина "Два дня Вериты", вышедший в Средне-Уральском книжном издательстве в серии "Уральская библиотека. Приключения. Фантастика. Путешествия" в 1973 году. Кстати, в этой же серии этого же издательства в 1969 году в Свердловске вышло первое издание первой книги эпопеи Исая Давыдова "Я вернусь через 1000 лет", о которой я писал, и о которой было так много споров.

В. Печенкин. Два дня «Вериты». — Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1973 г. Серия: Уральская библиотека. Приключения. Фантастика. Путешествия. Тираж: 50000 экз.

Автор романа "Два дня Вериты", русский советский писатель и поэт Владимир Константинович Печёнкин родился 19 февраля 1925 года в городе Нижний Тагил, в семье служащего. В 1942 г. окончил Нижнетагильскую фельдшерскую школу. До призыва в армию работал по специальности в исправительно-трудовой колонии. В январе 1943 г. восемнадцатилетний фельдшер Владимир Печёнкин стал курсантом школы младших авиаспециалистов Черноморского флота, затем — мотористом в действующей армии в 6-м Гвардейском истребительном авиаполку. После тяжелых ожогов и лечения в госпитале Печёнкин работал начальником медслужбы отдела тыла Очаковской военно-морской базы. Служил в Одессе в отряде катеров-охотников, там и встретил Победу. После демобилизации в 1950 г. трудился фельдшером на Свердловском заводе резинотехнических изделий, был рентгенолаборантом в больницах Свердловской области и Алтайского края, затем вернулся в Нижний Тагил. Награждён орденами и медалями.

Владимир Константинович Печёнкин (1925 — 1992)

Медицину из-за состояния здоровья пришлось оставить: с 1963 года Печёнкин — рабочий электроремонтного цеха Нижнетагильского металлургического комбината. Литературную карьеру будущий писатель начинал в поэтическом жанре: первые его стихи появились в 1948 г. в газете Черноморского флота "Красный черноморец". В шестидесятые годы Печёнкин стал участником литературного объединения при редакции газеты "Тагильский рабочий", в этот период его основное внимание привлекало юмористическое направление. В 1968 г. в Средне-Уральском книжном издательстве вышла первая книга Владимира Печёнкина – сборник юмористических рассказов "Исказительницы".

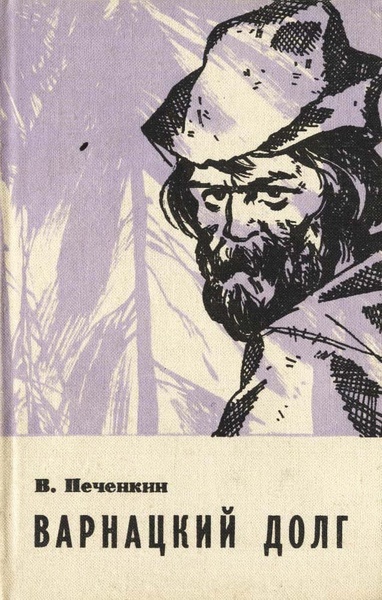

В. Печенкин. Варнацкий долг. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1971 г. Тираж: 15000 экз.

Повести, рассказы, очерки В. Печенкина печатались в журналах "Человек и закон", "Огонек", "Урал", "Уральский следопыт", в молодогвардейском альманахе "Приключения-79", в уральских антологиях приключений и фантастики "Поиск-80" и "Поиск-82". Интерес к истории страны Владимир Печёнкин считал неотъемлемой частью своего жизненного кредо: жить настоящим, зная прошлое, чтобы сделать прекрасным будущее. Его книга "Варнацкий долг" (1971) о прошлом Урала, о времени крепостного права, авторский сборник "Владыка Усть-Выми" с подзаголовком «Уральские были» (1982) – с самыми разными героями: от бунтующих одиночек, до вожаков восстаний против произвола эксплуататоров.

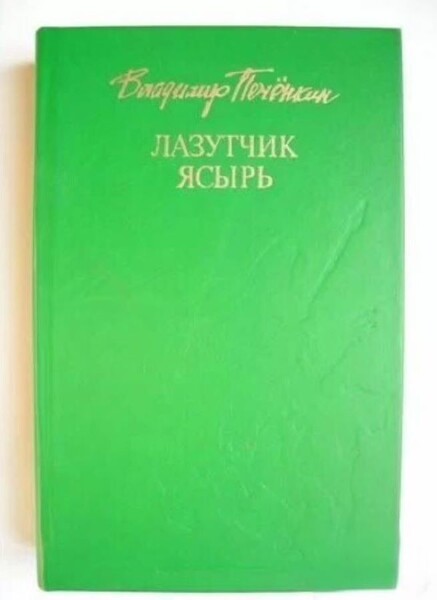

Владимир Печенкин. Лазутчик Ясырь. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1991 г. Тираж: 15000 экз.

Серьёзным историческим трудом литературоведы называют последний роман писателя "Лазутчик Ясырь" (1991) о походе русского войска против хана Кучума, Эта книга открывает неизвестные страницы истории Государства Российского, второй половины 16 века (1587 — 1589 гг.) — временем присоединения Сибири к России уже после похода Ермака. Газета "Тагильский рабочий", где часто печатался В. Печёнкин, пишет о нём: В окружающей жизни он пытался разобраться с дотошностью учёного, искал истоки испорченности людей. Как и большинство из военного поколения, был неравнодушным, живущим сердцем человеком и очень трудолюбивым. Не мог пройти мимо чванства и безделья, терпеть не мог лжи и лицемерия, отзывался на чужую беду, не зная слов "мне некогда".

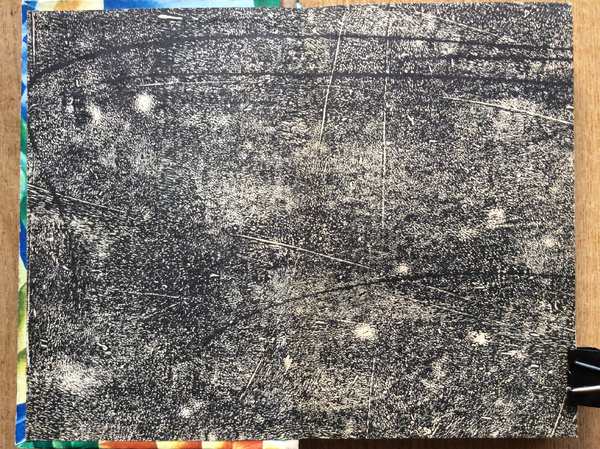

Форзац романа В. Печёнкина "Два дня Вериты" (1973) работы художника В. Чурсина.

Вернёмся к роману "Два дня Вериты". Эта книга — первое крупное произведение автора и единственное обращение Владимира Печёнкина к фантастике. Автор-фронтовик, используя для пущей наглядности фантастическое допущение, отчётливо демонстрирует в своём романе своё (уже упомянутое выше) отвращение к обману и лицемерию. В своём бичевании продажности и лживости правящих кругов неназванной центрально-американской "Банановой республики", автор тяготеет к жанру политического памфлета. Журналиста Джо Слейна, бывшего левака, о нынче — смирившегося со всеми несправедливостями мира уголовного репортёра, главный редактор проправительственной газеты "Экспресо" командирует в горный район, куда вытеснено коренное индейское население страны, вымирающее там от нищеты и эпидемий. Слейн должен написать "правдивый" репортаж о благополучной, сытой и счастливой жизни индейцев в суровых горных условиях.

Титульный лист книги.

На пути к месту назначения журналист неожиданно встречает своего давнего, ещё студенческого, друга Гарри, которого считал мёртвым... Далее — читать здесь.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов