| |

| Статья написана 14 ноября 2024 г. 13:41 |

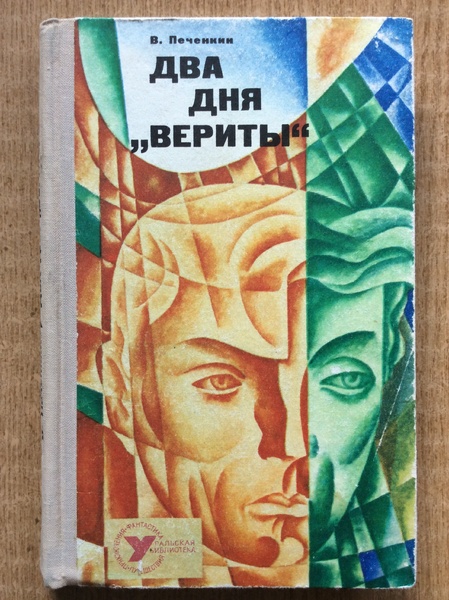

Отдохнём от обзоров советских коллективных сборников фантастики (но я их обязательно продолжу) и поговорим об индивидуальном литературном труде. Иногда бывает полезно обратиться к творчеству какого-нибудь не очень известного автора, и подробнее узнать о нём и его произведениях (про известных-то мы и так знаем). Сегодня я снял с полки фантастико-приключенческий роман тагильского писателя Владимира Печёнкина "Два дня Вериты", вышедший в Средне-Уральском книжном издательстве в серии "Уральская библиотека. Приключения. Фантастика. Путешествия" в 1973 году. Кстати, в этой же серии этого же издательства в 1969 году в Свердловске вышло первое издание первой книги эпопеи Исая Давыдова "Я вернусь через 1000 лет", о которой я писал, и о которой было так много споров.

В. Печенкин. Два дня «Вериты». — Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1973 г. Серия: Уральская библиотека. Приключения. Фантастика. Путешествия. Тираж: 50000 экз.

Автор романа "Два дня Вериты", русский советский писатель и поэт Владимир Константинович Печёнкин родился 19 февраля 1925 года в городе Нижний Тагил, в семье служащего. В 1942 г. окончил Нижнетагильскую фельдшерскую школу. До призыва в армию работал по специальности в исправительно-трудовой колонии. В январе 1943 г. восемнадцатилетний фельдшер Владимир Печёнкин стал курсантом школы младших авиаспециалистов Черноморского флота, затем — мотористом в действующей армии в 6-м Гвардейском истребительном авиаполку. После тяжелых ожогов и лечения в госпитале Печёнкин работал начальником медслужбы отдела тыла Очаковской военно-морской базы. Служил в Одессе в отряде катеров-охотников, там и встретил Победу. После демобилизации в 1950 г. трудился фельдшером на Свердловском заводе резинотехнических изделий, был рентгенолаборантом в больницах Свердловской области и Алтайского края, затем вернулся в Нижний Тагил. Награждён орденами и медалями.

Владимир Константинович Печёнкин (1925 — 1992)

Медицину из-за состояния здоровья пришлось оставить: с 1963 года Печёнкин — рабочий электроремонтного цеха Нижнетагильского металлургического комбината. Литературную карьеру будущий писатель начинал в поэтическом жанре: первые его стихи появились в 1948 г. в газете Черноморского флота "Красный черноморец". В шестидесятые годы Печёнкин стал участником литературного объединения при редакции газеты "Тагильский рабочий", в этот период его основное внимание привлекало юмористическое направление. В 1968 г. в Средне-Уральском книжном издательстве вышла первая книга Владимира Печёнкина – сборник юмористических рассказов "Исказительницы".

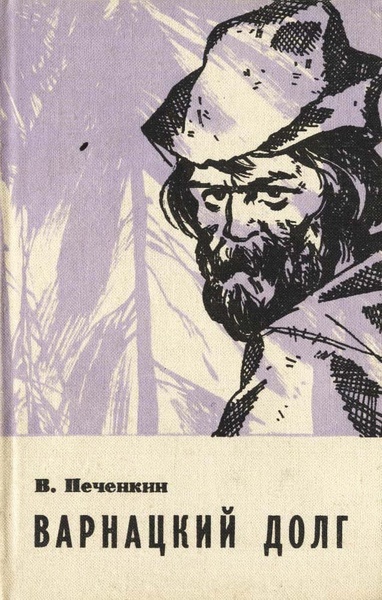

В. Печенкин. Варнацкий долг. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1971 г. Тираж: 15000 экз.

Повести, рассказы, очерки В. Печенкина печатались в журналах "Человек и закон", "Огонек", "Урал", "Уральский следопыт", в молодогвардейском альманахе "Приключения-79", в уральских антологиях приключений и фантастики "Поиск-80" и "Поиск-82". Интерес к истории страны Владимир Печёнкин считал неотъемлемой частью своего жизненного кредо: жить настоящим, зная прошлое, чтобы сделать прекрасным будущее. Его книга "Варнацкий долг" (1971) о прошлом Урала, о времени крепостного права, авторский сборник "Владыка Усть-Выми" с подзаголовком «Уральские были» (1982) – с самыми разными героями: от бунтующих одиночек, до вожаков восстаний против произвола эксплуататоров.

Владимир Печенкин. Лазутчик Ясырь. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1991 г. Тираж: 15000 экз.

Серьёзным историческим трудом литературоведы называют последний роман писателя "Лазутчик Ясырь" (1991) о походе русского войска против хана Кучума, Эта книга открывает неизвестные страницы истории Государства Российского, второй половины 16 века (1587 — 1589 гг.) — временем присоединения Сибири к России уже после похода Ермака. Газета "Тагильский рабочий", где часто печатался В. Печёнкин, пишет о нём: В окружающей жизни он пытался разобраться с дотошностью учёного, искал истоки испорченности людей. Как и большинство из военного поколения, был неравнодушным, живущим сердцем человеком и очень трудолюбивым. Не мог пройти мимо чванства и безделья, терпеть не мог лжи и лицемерия, отзывался на чужую беду, не зная слов "мне некогда".

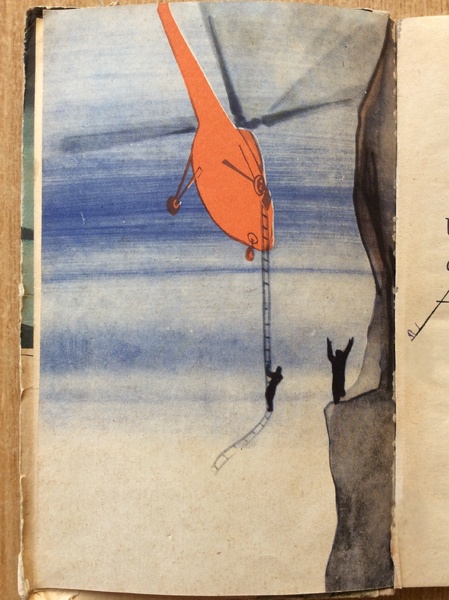

Форзац романа В. Печёнкина "Два дня Вериты" (1973) работы художника В. Чурсина.

Вернёмся к роману "Два дня Вериты". Эта книга — первое крупное произведение автора и единственное обращение Владимира Печёнкина к фантастике. Автор-фронтовик, используя для пущей наглядности фантастическое допущение, отчётливо демонстрирует в своём романе своё (уже упомянутое выше) отвращение к обману и лицемерию. В своём бичевании продажности и лживости правящих кругов неназванной центрально-американской "Банановой республики", автор тяготеет к жанру политического памфлета. Журналиста Джо Слейна, бывшего левака, о нынче — смирившегося со всеми несправедливостями мира уголовного репортёра, главный редактор проправительственной газеты "Экспресо" командирует в горный район, куда вытеснено коренное индейское население страны, вымирающее там от нищеты и эпидемий. Слейн должен написать "правдивый" репортаж о благополучной, сытой и счастливой жизни индейцев в суровых горных условиях.

Титульный лист книги.

На пути к месту назначения журналист неожиданно встречает своего давнего, ещё студенческого, друга Гарри, которого считал мёртвым... Далее — читать здесь.

|

| | |

| Статья написана 11 ноября 2024 г. 19:56 |

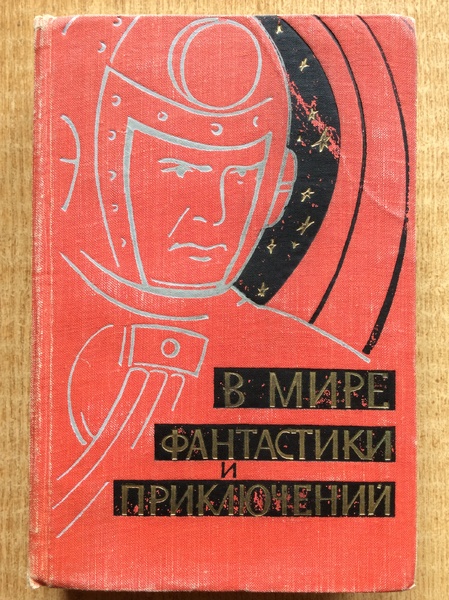

Какие ещё коллективные сборники научной фантастики вышли в самом конце пятидесятых? Про два альманаха "Мир приключений" (4-й и 5-й выпуски) и "Ночь у мазара" я упоминал, про "Дорогу в сто парсеков" писал, про "Невидимый свет" — говорил. В 1959 году в книжных магазинах появилась антология "В мире фантастики и приключений", выпущенная Лениздатом.

В мире фантастики и приключений первое издание. — Л.: Лениздат, 1959 г. Серия: В мире фантастики и приключений. Тираж: 150000 экз.

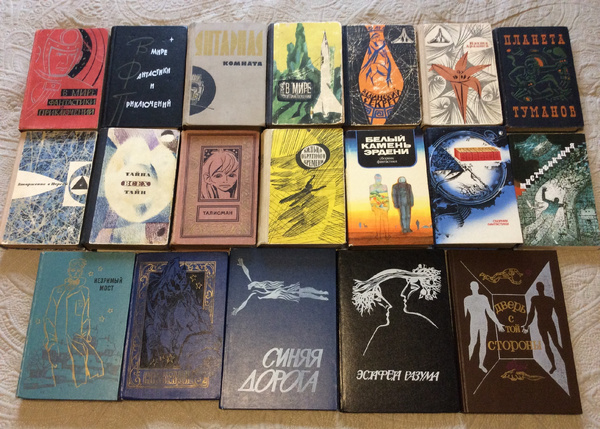

Этой книгой стартовала серия из двух десятков сборников фантастики Ленинградского издательства "В мире фантастики и приключений", выходившая до 1991 года. Перечислю только некоторые книги этой серии: "Эллинский секрет" (1966), "Планета туманов" (1967), "Вторжение в Персей" (1968), "Тайна всех тайн" (1971)"Белый камень Эрдени" (1982), "Синяя дорога" (1984), "Меньше — больше" (1988), "Мистификация (1990). Все книги, вышедшие в серии, представлены на фото ниже. Последним в ней был сборник ленинградского Детлита "Дом с привидениями" (1991). Правда, как раз именно этого сборника у меня нет, но не потому, что это — какой-то особенный раритет. Дело в том, что антология "Дом с привидениями" составлена из произведений, ранее публиковавшихся в двух предыдущих ленинградских сборниках серии («Эстафета разума» и «Дверь с той стороны»), и я решил, что такое дублирование мне ни к чему... Можно считать, что эту условную серию условно завершает сборник фантастических повестей и рассказов ленинградских писателей "Часы с вариантами", вышедший в 1992 году в издательстве "Лицей" (я упоминал о нём здесь).

Условная серия ленинградских фантастических антологий "В мире фантастики и приключений" (1959 — 1991) с моих книжных полок.

Считать всё это дело серией не совсем корректно, да и называть серию словами "В мире фантастики и приключений" можно лишь условно, потому как это название было только у трёх первых сборников (1959, 1963 и 1964 гг.), потом каждый сборник стал получать индивидуальное имя. Изначально такие сборники предполагали выпускать ежегодно, но по разным причинам случались пропуски, менялся и формат книг. Большинство антологий этой условной серии составили критики Евгений Брандис и Владимир Дмитревский.

Янтарная комната. — Л.: Детгиз, 1961 г. Тираж: 65000 экз. Сборник научно-фантастических и приключенческих повестей и рассказов. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации С. Спицына.

В самом первом сборнике «В мире фантастики и приключений", как и в детгизовской "Янтарной комнате" ещё присутствуют произведения приключенческого направления. Во всех следующих антологиях печаталась уже только фантастика. В дальнейшем название серии с книг вообще исчезло, последний сборник, в котором есть указание на принадлежность к серии "В мире фантастики и приключений", — "Тайна всех тайн" (1971).

Рисунок художника С. Спицына к рассказу И. Ефремова "Атолл Факаофо" в сборнике «В мире фантастики и приключений" (1959).

В сборник «В мире фантастики и приключений" (1959) из фантастики входят рассказ Георгия Мартынова "Невидимая схватка" (я о нём уже писал), рассказ Ивана Ефремова "Атолл Факаофо" (о том, как экипаж советского океанологического судна "Аметист" спасал батисферу американцев) и повесть Александра Беляева "Звезда КЭЦ" (жизнеутверждающий оммаж учёному-универсалу и философу Константину Эдуардовичу Циолковскому, а заодно — и нашему замечательному космическому Будущему).

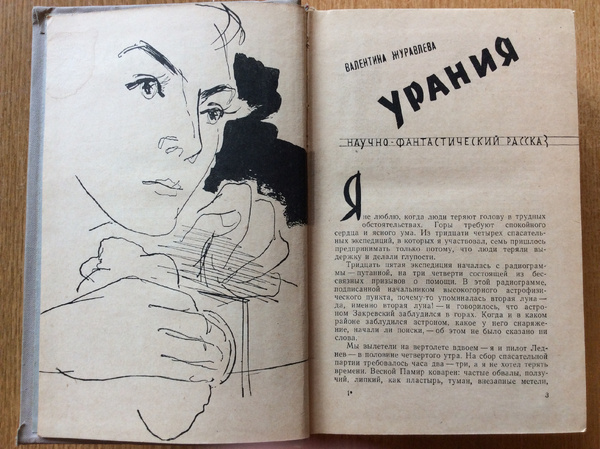

Рисунок художника С. Спицына к рассказу В. Журавлёвой "Урания".

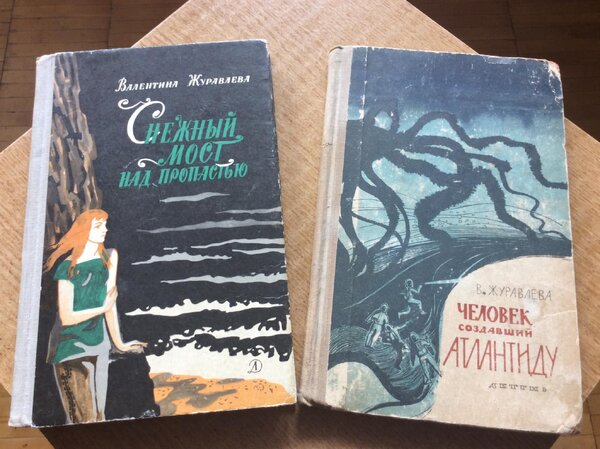

Раз уж я упомянул "Янтарную комнату" (1962), расскажу о фантастике, вошедшей в эту антологию, подробнее. Открывает её рассказ Валентины Журавлёвой "Урания". позже вошедший и в её авторские сборники "Человек, создавший Атлантиду" (1963) и "Снежный мост над пропастью (1971). Красивое фантастическое название, прекрасная героиня, одухотворяющий рисунок-заставка, весенний Памир....

Валентина Журавлева. Снежный мост над пропастью. — М.: Детская литература, 1971 г. Тираж: 100000 экз. В. Журавлева. Человек, создавший Атлантиду. — М.: Детская литература, 1963 г. Тираж: 65000 экз.

Фантастики в рассказе немного. Сейчас всю фантастику перескажу. Стране, как воздух, нужна база для межпланетных перелётов. Ею мог бы стать небольшой естественный спутник Земли, маленькая луна. Подозревают, что он существует. Допускают даже, что это не "маленькая луна", а чужой межпланетный корабль, захваченный гравитационным полем Земли. Астроном Николай Закревский "поймал вторую луну", наблюдал её, но вместе с аппаратурой после камнепада оказался отрезанным в горах на крохотной площадке — балконе, как говорят альпинисты. "Сверху над балконом нависало метров семьдесят-восемьдесят гладкой скалы. Снизу была трехсотметровая пропасть".

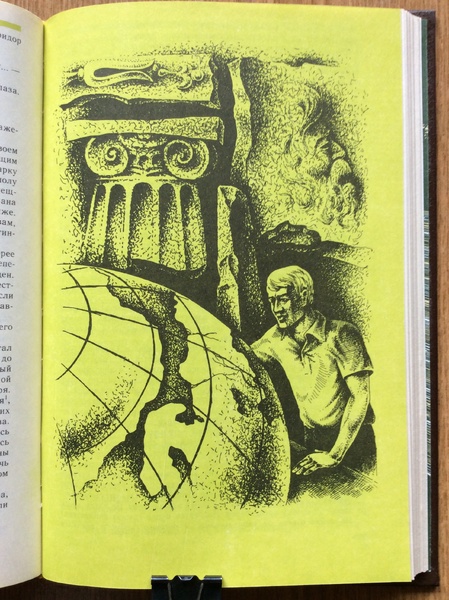

Рисунок художника Л. Бирюкова к рассказу "Урания" на фронтисписе книги В. Журавлёвой "Человек, создавший Атлантиду".

С этого балкона Захревского снимают вертолётчик Леднев и спасатель, от лица которого ведётся рассказ. Спасатель неустанно восхищается красотой и выдержкой невесты Закревского — Нины Елагиной. Она для него и есть прекрасная Урания — покровительница астрономии — женщина с глобусом у ног из "Популярной астрономии" Фламмариона.

Рисунок Л. Бирюкова к рассказу В. Журавлёвой "Урания" в сборнике "Человек, создавший Атлантиду"

"Позади Урании светился звездами черный провал неба. Урания улыбалась и показывала рукой на звезды. Она была совсем земной женщиной, эта Урания, но в глазах ее отражался загадочный блеск далеких звезд... Мне почему-то врезался в память этот блеск. С тех пор я смотрел в глаза многих женщин — иногда очень красивые глаза, — но еще ни разу не видел в них звездного отблеска. И только у Елагиной..."

Рисунок художника С. Спицына к рассказу А. Шалимова "Музей Атлантиды".

В рассказе Александра Шалимова "Музей Атлантиды", позднее ставшим повестью "Возвращение последнего атланта", звездолётчик из Атлантиды возвращается на Землю через 12 тысяч лет и не находит своего материка... Подробности этой печальной истории рассказывает морской геолог с советского океанографического судна, ремонтирующегося в Порто-Альтэ на португальском острове Мадейра. Чтобы не терять на стоянке времени даром, геолог по совету кельнера посещает здешний музей Атлантиды. Перед ним и читателем открывается история никем не признанного открытия исчезнувшей цивилизации вкупе с историей последнего атланта, которую, в свою очередь, рассказывает геологу хранитель музея Антонио Сальватор ди Ривера. Именно ди Ривера в молодости и похоронил в морской пучине последнего из атлантов.

Рисунок художника В. Иванова к рассказу "Музей Атлантиды" в авторском сборнике А. Шалимова "Охотники за динозаврами" (1990).

Шалимов даёт свою фантастическую версию исчезновения (и появления) этой таинственной страны. Из неё следует, что .... Далее читать здесь.

|

| | |

| Статья написана 7 ноября 2024 г. 11:21 |

Издательство "Азбука" намерено в ближайшее время выпустить в серии "Фантастика и фэнтези. Большие книги" авторский сборник писателя Геннадия Мартовича Прашкевича "Костры миров", в который войдут девять его повестей и роман.

Геннадий Прашкевич. Костры миров. — СПб.: Азбука, М.: Азбука-Аттикус, 2025 г. Серия: Фантастика и фэнтези. Большие книги. Оформление обложки Татьяны Павловой.

Я неоднократно встречался с Геннадием Мартовичем Прашкевичем, отзывался на его книги, писал к ним предисловия, в разных изданиях опубликовано несколько моих интервью с писателем. Вместе с Александром Етоевым, составителем этого омнибуса, мы даже написали про Мартовича книжку с длинным названием "Книга о Прашкевиче, или От Изысканного жирафа до Белого мамонта".

Александр Етоев, Владимир Ларионов. Книга о Прашкевиче, или От изысканного жирафа до белого мамонта. — Новосибирск: Белый мамонт, 2011 г.

Я выкладывал в сети наши беседы с Геннадием Прашкевичем, шуточный отчёт о проделанной совместно работе "Однажды мы с Прашкевичем..." и другие материалы. В намеченный к изданию авторский сборник Геннадия Прашкевича "Костры миров" войдёт его роман "Царь-Ужас", о котором я в своё время тоже писал. Приведу несколько абзацев из написанного... Полностью читать здесь.

|

| | |

| Статья написана 3 ноября 2024 г. 17:08 |

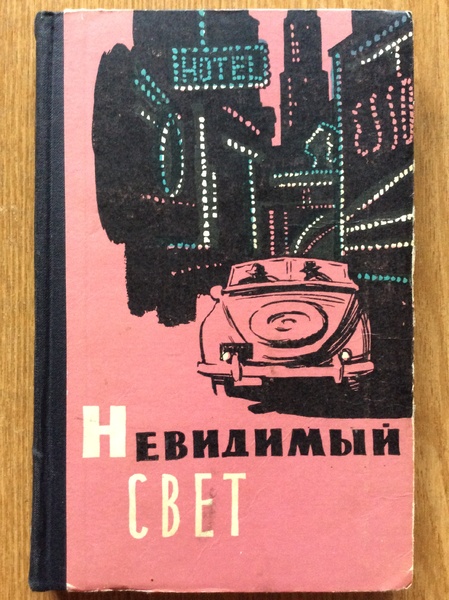

В 1959 году в издательстве "Молодая гвардия" вышел ещё один коллективный сборник научно-фантастических и приключенческих рассказов, который назывался "Невидимый свет". Тиражом аж 165 тыс. экземпляров! Составил его Борис Валерьянович Ляпунов (1921 — 1972), советский писатель-популяризатор, журналист, библиограф, один из первых отечественных историков и исследователей фантастики. Он же написал к сборнику небольшое предисловие.

Невидимый свет. — М.: Молодая гвардия, 1959 г. Тираж: 165000 экз. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации В. Носкова.

Антология "Невидимый свет" представляет собой нечто вроде противовеса вышедшей в том же 1959 году в "Молодой гвардии" НФ-антологии "Дорога в сто парсеков" (о ней я рассказал в предыдущей своей статье). Дело вот чём. Сборник "Дорога в сто парсеков" включает самые на тот момент свежие, выбивающиеся из парадигмы "ближнего прицела", произведения советских фантастов, как уже известных, так и стремительно набирающих популярность. А в сборнике "Невидимый свет" собраны произведения старые, уже проверенные временем, написанные в двадцатые-тридцатые годы прошлого века. В эту антологию вошли рассказы хорошо известных советским читателям фантастов Александра Беляева, Григория Гребнева, Эммануила Зеликовича и Михаила Зуева-Ордынца.

Титульный лист сборника "Невидимый свет".

Составитель сборника в предисловии пишет: "Наша фантастика зародилась в первые годы существования советской власти; на первых порах в ней было еще много подражания иностранным образцам. Но постепенно она развивалась и крепла. Фантастической и приключенческой литературе отдали дань крупные писатели, работавшие в других жанрах: А. Толстой, В. Катаев, М. Шагинян, С. Григорьев, Л. Никулин и другие. Фантастические произведения создавали ученые, и среди них такие крупные представители науки, как К. Циолковский и В. Обручев. Все больше публиковалось произведений писателей, целиком посвятивших себя этой литературе. Возрождались старые журналы — «Вокруг света», «Мир приключений», появился новый — «Всемирный следопыт», и в них печаталось большое количество произведений отечественных и зарубежных авторов. Различные издательства выпускали серии и библиотеки научной фантастики и приключений... Настоящий сборник является первой попыткой познакомить читателей с некоторыми произведениями научно-фантастической литературы прошлых лет".

Рисунок В. Носкова к рассказу А. Беляева "Невидимый свет".

Теперь продолжу я. В книгу вошли три рассказа отечественного классика фантастики Александра Беляева. Открывает сборник его рассказ "Невидимый свет" (первая публикация в журнале «Вокруг света» №1, 1938 г.). Потерявший зрение электромонтёр Доббель соглашается на участие в эксперименте доктора Крусса, который берёт Доббеля на полное довольствие и вживляет слепому электроноскоп, позволяющий воспринимать излучение электронов, электрический ток и магнитные поля. Эта способность делает Доббеля востребованным и популярным.

Иллюстрация И. Пчелко к рассказу "Невидимый свет" из 8-го тома собрания сочинений А. Беляева (М.: Молодая гвардия, 1964 г.)

Через некоторое время Крусс возвращает своему подопытному нормальное зрение, но Доббель с обычными глазами не может найти работу и никому не нужен. Доббель просит доктора снова ослепить его. Крусс, уже запатентовавший изобретённый им новый прибор, заменяющий человека-электроскопа, отказывает. Электромонтёр уходит в революционеры.

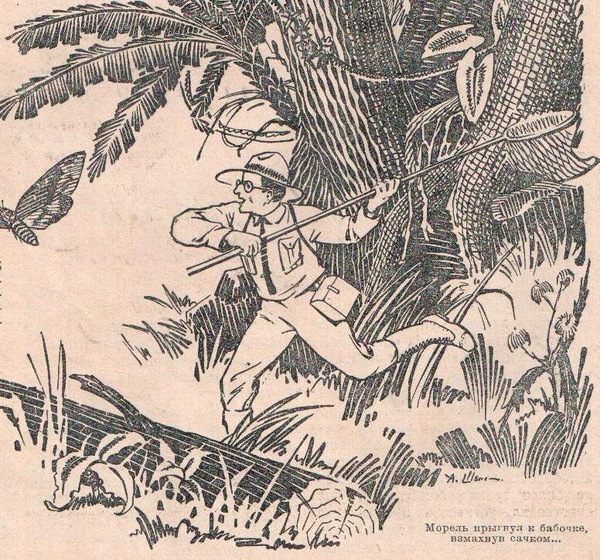

Рисунок В. Носкова к рассказу А. Беляева "Мёртвая голова". Второй рассказ Беляева в сборнике называется "Мёртвая голова" (впервые опубликован в журнале "Вокруг света" №№ 17-22 за 1928 год). Энтомолог Жозеф Морель в 1912 году отправляется в Бразилию, чтобы открыть и описать новые виды насекомых. Пытаясь поймать огромную бабочку разновидности acherontia medor ("мёртвая голова") с размахом крыльев более метра, Морель теряет ориентировку в бразильском лесу.

Рисунок художника А. Шпира к рассказу А. Беляева "Мёртвая голова" в журнале "Вокруг света" (№ 17, 1928 г.).

Чудом спасается от диких зверей, сам дичает, но не бросает науку: строит дом на дереве и занимается исследованиями. Лет через пятнадцать Мореля находят, возвращают в Париж, но психическое здоровье его безвозвратно подорвано. В Париже учёный окончательно сходит с ума и всё время пытается искать «мёртвую голову».

Рисунок В. Носкова к рассказу А. Беляева "Мистер Смех".

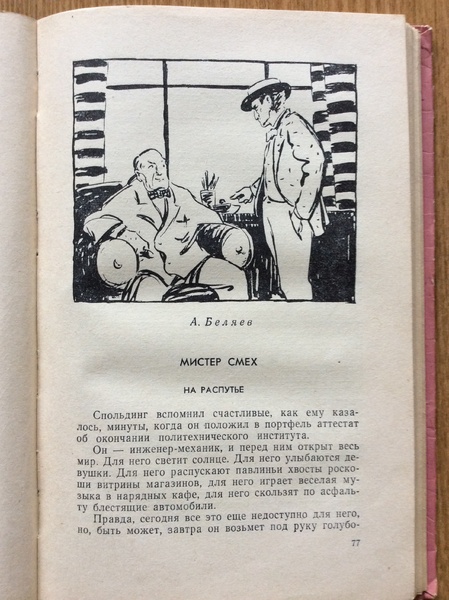

Третий рассказ Беляева — "Мистер Смех". Молодой инженер-механик Спольдинг не может найти работу и мечтает разбогатеть. Он знакомится с Лючией Бульвер, которая пытается сочинять музыку, способную управлять человеческими эмоциями. Эта идея близка герою.

Иллюстрация И. Пчелко к рассказу "Мистер смех" из 8-го тома собрания сочинений А. Беляева (М.: Молодая гвардия, 1964 г.).

Спольдинг посвящает себя поискам идеальной формулы смеха. Изучив природу смеха, поработав гегманом (как я понимаю, это что-то вроде нынешнего стендапера) и научившись вызывать у людей безудержный истерический смех, он добивается очень многого: денег, признания, женского внимания. Но за всё нужно расплачиваться и не всегда деньгами...

Рисунок В. Носкова к рассказу Г. Гребнева "Невредимка".

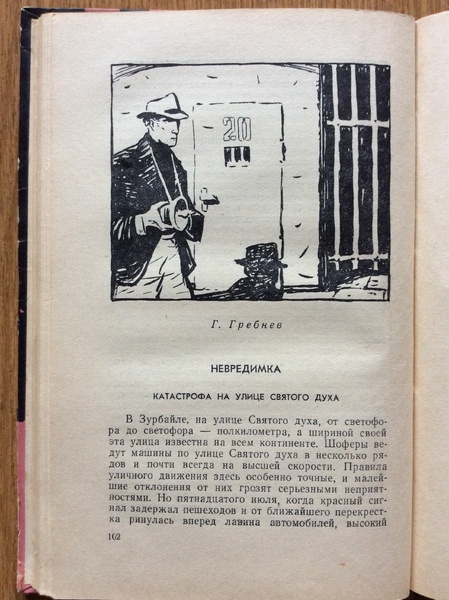

Рассказ Григория Гребнева "Невредимка" был впервые опубликован в журнале «Вокруг света» (№ 3, 1939 г.). Кстати, об этом писателе, которого профессиональные любители фантастики знают, как автора популярного в своё время романа "Арктания" (1937), я писал на в материале "Книги советского фантаста Григория Гребнева в моей библиотеке".

Заставка художника Г. Фитингофа к рассказу Г. Гребнева "Невредимка" в журнале «Вокруг света» № 3, 1939 г.

Доктор физико-математических наук Санто Год, "почитатель и продолжатель работ великого Герца", изобретает сверхмощный вибратор "эмасферы", создающий на некотором расстоянии от себя сферу циркулирующих по кругу электромагнитных волн совершенно нового, доселе в науке неизвестного вида... Полностью читать здесь.

|

| | |

| Статья написана 30 октября 2024 г. 19:00 |

Как я уже отмечал в предыдущем своём материале "ДОРОГА БОГАТЫРЕЙ: о коллективных сборниках советской фантастики пятидесятых", идеологические рамки, ограничивающие возможное содержание произведений, входящих в сборники фантастики к началу шестидесятых годов прошлого века стали менее жёсткими. Если кто-то ещё помнит этот термин, наступала "оттепель".

Дорога в сто парсеков. — М.: Молодая гвардия, 1959 г. Тираж: 90000 экз. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации Г. Дмитриева.

Снимаю с полки и перелистываю фиолетовый сборник научно-фантастических повестей и рассказов "Дорога в сто парсеков", вышедший в 1959 году. В нём представлены повести и рассказы как уже давно (естественно, на момент выхода книги) работающих в фантастике, сложившихся мастеров жанра Ивана Ефремова, Георгия Гуревича, Виктора Сапарина, так и новых для советского читателя авторов, успешно выступивших со своими произведениями в предыдущие два-три года: Анатолия Днепрова, Валентины Журавлёвой, Аркадия и Бориса Стругацких, Владимира Савченко.

Титульный лист сборника "Дорога в сто парсеков" (1959).

В предисловии к сборнику его составитель А. Варшавский пишет: "Сейчас путешествие на расстояние в триста двадцать шесть световых лет фантастично. А завтра? Многое из того, что еще вчера казалось лишь смелой мечтой, ныне воплощено в действительность. Поистине сказочных успехов добились наука и техника в наше время. Писатели-фантасты так и не успели написать роман о корабле с атомным двигателем. Такой корабль уже существует — советский атомный ледокол “Ленин”. Еще недавно одной из излюбленных тем писателей-фантастов было описание полета на Луну. Ныне советские спутники, “маленькие луны”, уже третий год бороздят пространство. Что же касается путешествия на Луну, то это даже не фантастика, а просто предвидимое будущее и, может быть, совсем уже близкое. Мы не упрекаем фантастов. Если действительность осуществляет гигантские скачки во времени, тем лучше для нашей советской действительности!".

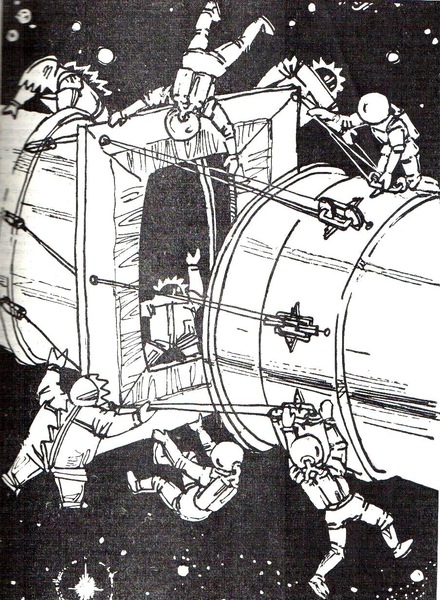

Рисунок художника Г. Дмитриева к рассказу А. Днепрова "Крабы идут по острову".

А помните, я приводил в предыдущей своей записи строки из предисловия Льва Жигарева к антологии "Дорога богатырей": "Американские фантазёры придумывают легионы роботов, одолевающих живых людей. Такая литература создаётся для удовлетворения неприхотливых вкусов обывателя и уводит читателя от реального будущего, которое не сулит ничего хорошего капиталистическому обществу". В этом смысле содержание сборника "Дорога в сто парсеков" — дерзкий вызов упомянутому высказыванию, потому как в "кибернетических" рассказах Анатолия Днепрова, входящих в данный сборник, как раз именно легионы роботов одолевают живых людей (рассказ "Крабы идут по острову"), а в его же рассказе "Суэма" электронная "самоусовершенствующаяся" машина держит скальпель у горла своего создателя, собираясь немедленно его препарировать...

Рисунки художника Игоря Ушакова к рассказу А. Днепрова "Крабы идут по острову" в журнале "Знание-сила" № 11 за 1968 год.

Открывает сборник теперь уже ставшая классикой повесть Ивана Ефремова "Cor Serpentis (Сердце Змеи)", впервые напечатанная в журнале «Юность», № 1 за 1959 год,. Люди коммунистической Эры Великого Кольца во время исследовательского полёта на пульсационном корабле «Теллур», способном преодолевать немыслимые расстояния, выйдя из очередного прыжка через пространство (пульсации) неожиданно встречают белый звездолёт инопланетян. Происходит первый в земной истории непосредственный контакт с представителями иной цивилизации.

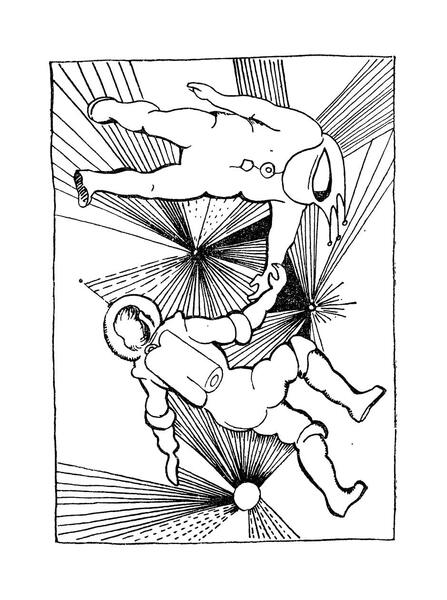

Рисунок художника Г. Дмитриева к повести И. Ефремова.

Выясняется, что деятельность организмов чужих основана на фторе, то есть, две звёздные расы смертельно опасны друг для друга. Тем не менее, кислородные земляне и фторные астролётчики довольно быстро находят общий язык и взаимопонимание. Земляне и инопланетники доверчиво обмениваются информацией, звёздными картами, даже дают возможность друг другу рассмотреть свои нагие тела: по паре представителей противоположных полов из экипажей звездолётов раздеваются перед прозрачной стенкой, разделяющей стыковочную галерею.

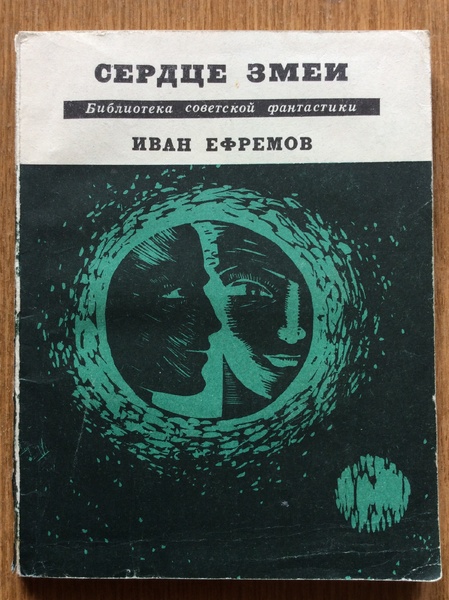

Иван Ефремов. Сердце Змеи. — М.: Молодая гвардия, 1967 г. Серия: Библиотека советской фантастики. Тираж: 65000 экз. + 100000 экз. (доп.тираж).

Я впервые прочёл "Сердце змеи" в одноименной книжечке, которая вышла в Библиотеке советской фантастики" в 1967 году: купил её, когда мне было 12 лет, и до сих пор храню. Эпизод с взаимным стриптизом произвёл на меня тогда отдельное впечатление, хотя чему удивляться: Ефремов не чурался эротики (конечно, очень аккуратной) и всегда умел описать красоту женского тела, вспомните хотя бы героинь его романа "Лезвие бритвы". Поклонение женщине и её красоте присутствует во многих произведениях Ивана Антоновича. Именно поэтому я вполне готов допустить, что книга Ефремова "Мои женщины" (я писал о ней здесь), чрезвычайно раздражающая некоторых поклонников писателя, действительно принадлежит перу Ефремова, ведь в "Моих женщинах" однозначно присутствует его жизнеутверждающий стиль.

Рисунок художника Д. Громана к повести И. Ефремова "Сердце змеи" в одноименном сборнике. М.: Молодая гвардия, 1967 г.

Но вернёмся к повести "Сердце змеи" в сборнике "Дорога в сто парсеков" 1959 года. Встретившиеся среди звёзд мыслящие существа полагаются на силу своего разума, безоговорочно доверяют друг другу, надеются на будущие плодотворные встречи и даже нащупывают возможное решение задачи, как фторным чужепланетникам перестать быть безнадёжно одинокими. Ведь по мнению автора разумная жизнь во Вселенной, в подавляющем большинстве случаев, кислородная.

Рисунок художника В. Грибко к повести И. Ефремова "Сердце змеи". Журнал "Юность" №1, 1959.

Кстати, романтическую линию — взаимную симпатию и любовь представителей рас с несовместимой базовой жизненной основой, намеченную в повести Ефремова, любопытно развивает писатель Кир Булычев в своём рассказе "Снегурочка". Подробнее я рассказывал о нём в материале "Снегурочка Кира Булычева, кипящая при минус 33 °С".

Рисунок художника Д. Громана к повести И. Ефремова "Сердце змеи" в одноименном сборнике. М.: Молодая гвардия, 1967 г.

"Сердце Змеи" Иван Ефремов писал как коммунистический ответ американцу Мюррею Лейнстеру с его рассказом "Первый контакт", события в котором основаны на тотальном взаимном недоверии землян и чужих. Полностью материал о сборнике «Дорога в сто парсеков» читать здесь.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов