| |

| Статья написана 12 октября 2011 г. 17:38 |

Звезда на ёлке

Вячеслав РЫБАКОВ. ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ. М.: ЭКСМО, 2007. — 416 с. — (Серия "Русская фантастика). 8 100 экз. (п). ISBN 978-5-699-21613-0

Сборник эссе Вячеслава Рыбакова, вышедший в 1994-м году и получивший "Бронзовую Улитку" Бориса Стругацкого в 1995-м, имел знаковое название "Кружась в поисках смысла". Рыбаков ищет "смысл" давно и истово. Изучая политический и культурный контекст эпохи, писатель нащупывает суть бытия, пытясь обозначить то, что делает наше существование не стыдным, счастливым и насыщенным, причём занимается этим не только в своей публицистике, но и в художественных произведениях. К примеру, немалую долю объёма его романа "На чужом пиру" (2000) заполняет вшитый в ткань повествования философско-социологический трактат ("Дискета Сошникова"), где автор весьма неравнодушно размышляет о настоящем и будущем России, о свободе и воле людей, живущих в стране. Аналогичные размышления, только значительно более язвительные и гротескные, воплотились в памфлет-предупреждение "На будущий год в Москве" (2003). Последняя книга В.Рыбакова "Звезда Полынь" в этом плане не исключение. Писатель продолжает разработку заявленной ранее темы, главная идея которой передаётся цитатой из романа "На чужом пиру": "В России без общей цели не работают заводы. В России без общей цели все на всех обижены и всем кажется, что им всё недодали…".

"Звезда Полынь" уже вызвала дискуссии в интернете, реакция на книгу далеко не однозначна… Насмешливо-издевательски пересказать роман, как это сделал, например, В.Топоров (http://www.spbjournal.ru/culture/82.html) не трудно. Труднее объяснить неприкрытое хамство "рецензента"... Я могу понять "сильно правых" читателей, коих смущает утрированное педалирование автором "либерастических" черт в описании характера журналиста-прозападника с говорящей фамилией Бабцев. Или читателей, умы которых, безнадёжно перепрограммированные дикими нынешними денежно-рыночными реалиями, не воспринимают коммунарские поведенческие мотивации ряда персонажей "Звезды". Кто-то из прочитавших книгу недоволен тем, что Рыбаков якобы подаёт материал слишком упрощённо, в лоб и "без обёртки", хотя многие страницы романа — это пища для глубоких и серьёзных раздумий (взять хотя бы главу-диспут "Лебединая песнь соловья", в которой любопытно солирует персонаж по фамилии Шигабутдинов, ранее — мусульманин и татарский националист, а ныне — православный россиянин). Кто-то ничтоже сумняшеся приписывает абсолютно все высказывания героев сокровенному альтер эго автора, считая, например, наивные аберрации мысли подростка Вовки, запутавшегося в сетях фашистской секты, криком души самого писателя. А ведь как раз именно в этом романе В.Рыбаков методично и скрупулёзно демонстрирует внутреннюю философию очень разных людей, находящихся по разные стороны политических и социальных баррикад, подробно описывает их сомнения и переживания, влезает в их черепные коробки, искренне стремясь "объяснить" каждого из своих персонажей. И уж если "слушать" писателя через его героев, то почему бы не прислушаться к тому, что автор доносит до читателя устами гениального учёного Константина Журанкова, пропадающего без любимого дела после закрытия родного КБ; или неподкупного аудитора Счётной палаты Семёна Кармаданова, собаку съевшего на расследованиях финансовых махинаций; или простодушно-непосредственного журналиста Степана Корхового, сравнивающего жизнь со срубленной на Новый год ёлкой. И повнимательнее присмотреться к тому, как Рыбаков вместе ними продолжает искать "смысл"…

"Мы вот уж сколько десятилетий лишь судорожно дергаемся на одном месте. История наша, несмотря на океаны крови и кажущееся изобилие судьбоносных событий, прекратила течение свое. Потому что наша культура не в силах ответить на очень важный и очень простой, самый простой и самый важный вопрос, а без этого все мудрования — подозрительны как игра ума, жаждущего хотя бы в мире иллюзий скомпенсировать фатальную жизненную неудачу...

...Для чего жить?..

...Мы попытались жить для величия державы — и обломались. Потом попытались жить для светлого коммунистического завтра — и обломались еще больней. Полтораста лет бьемся лбом в эту стенку — и никак не можем двинуться дальше…".

Так что же нам всё-таки делать?

Какой должна быть звезда, венчающая нашу жизнь-новогоднюю ёлку?

Выражаясь языком учебников по менеджменту: каково наше целеполагание?

Рыбаков (с помощью Корхового) отвечает — следует раздвигать мир. Раздвигать туда, "…где вроде бы и жить нельзя. Где не надо ничего отнимать у других, не надо никого сгонять или истреблять, не надо ни с кем сутяжничать, где, кроме нас, никого нет и, если бы мы не поднатужились, то и не было б…". "…Новое небо и новая земля. Вот что на самом деле получается у нас лучше всего". Да, взгляд писателя с надеждой устремлён в космическое пространство. Но может ли освоение космоса стать коллективной, привлекательной для многих, с энтузиазмом принятой обществом жизненной целью?

Писатель уверен — в этом направлении следует активно работать, соединяя возможности государства и частного капитала. А вот слова другого героя книги (Кармаданова) о необходимости собирания умов: "У нас не земель не хватает, а людей… Настоящих людей — особенно. Будет у нас перспектива — земли сами обратно подтянутся".

Для решения этих фундаментальных национальных задач и создаётся придуманная писателем корпорация "Полдень-22". Собственно, в романе мы наблюдаем за процессом её рождения, сопровождаемым преодолением всяческих трудностей, собиранием ярких умов и хитроумными шпионскими интригами, а заодно знакомимся с главными героями, их прошлым и настоящим. Автор с подкупающей увлечённостью и убедительностью показывает, как соскучились новосёлы сказочно-коммунистического спецгородка Королёв-16 по захватывающей работе на благо великой и общей цели не ради одних только денег (для объективности отмечу, что с материальным обеспечением проблем у них нет). Правда, о конкретной деятельности "Полдня-22" в книге рассказывается скупо, но ведь "Звезда Полынь" — это лишь первая часть цикла романов "Наши звёзды", посвящённого покорению Галактики звездолётами российского производства. В тексте кое-где имеются зацепки, этакие "глазки в грядущее", касающиеся, в частности, будущего детей героев, обещающие читателю, что дальше будет ещё интереснее. И, конечно, в книге есть любовь, описывать которую Рыбаков умеет с душераздирающим откровением. Да и вообще весь роман написан замечательным, простым и свободным русским языком, которого лично мне так не хватает в современной отечественной фантастике.

Поэт Арсений Тарковский когда-то спросил: "Как на свете надо жить — ради неба, или ради хлеба и тщеты земной?". Вы, наверное, уже догадались, что думает по этому поводу писатель Вячеслав Рыбаков. А что думаете вы сами? Вы хотели бы почувствовать "очарование предложенного твоей страной варианта будущего"? Но прежде чем отвечать, прочитайте "Звезду Полынь".

© Владимир ЛАРИОНОВ.

Опубликовано в журнале "Реальность фантастики" #8, 2007.

|

| | |

| | |

| Статья написана 8 октября 2011 г. 01:35 |

УМЕТЬ ВЫСЛУШИВАТЬ САМОГО СЕБЯ…

Игорь САХНОВСКИЙ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЁ. М.: Вагриус, 2007. – 272 с. 5 000 экз. (п).

ISBN 978-5-9697-0363-6

Игорь Сахновский начал работу над этой книгой в 2002-м году в средневековом шотландском замке Готорнден неподалёку от Эдинбурга. Награждённый за свой дебютный роман «Насущные нужды умерших» (1999) британской международной литературной премией The Fellowship Hawthornden International Writers Retreat, обеспечивающей месяц комфортного затворничества в Готорндене за счёт Эдинбургского университета, писатель провёл тридцать дней в уединении (гостей приводить не разрешалось), занимаясь исключительно литературным творчеством. Судя по тому, что «Человек, который знает всё» вышел лишь в 2007-м, условия для завершения романа на родном Урале (Сахновский живёт в Екатеринбурге) были не столь благоприятны, как в уютной Шотландии. Тем не менее, вернувшись из творческого отпуска, автор время даром не терял и, успешно сомещая службу в должности редактора глянцевого потребительского гида «Я покупаю» с писательским делом, в 2003-м году получил Гран-при Всероссийского конкурса «Русский Декамерон» за «лучшее произведение любовно-эротической тематики», а в 2005-м выпустил сборник «Счастливцы и безумцы», вошедший в шорт-лист премии «Национальный бестселлер-2006». Роман «Человек, который знал всё» на момент написания этой рецензии включен в список финалистов «Русского Букера-2007» и в шорт-лист самой крупной (по финансовому наполнению) литературной премии «Большая книга-2007». Заинтригованный такой единодушно-высокой оценкой новой книги И.Сахновского критиками «основного потока», а также тем, что в её основе лежит абсолютно фантастический корневой сюжет, я решил непременно прочесть роман. И прочёл.

Главный герой после удара электрическим током (удара неслучайного, это была неудавшаяся попытка самоубийства) приобретает способность мгновенно получать любую информацию. Откуда — неизвестно. Да и кому нужно объяснение... Мысленный вопрос — и ответ тут же всплывает в мозгу «староватого юноши» Александра Платоновича Безукладникова. Естественно, в его положении — безнадёжное безденежье, любимая жена только что ушла к знакомому бизнесменчику, с должности ночного продавца в ларьке почти сразу же выперли за недостачу — одним из первых посланий мэнээса Безукладникова, адресованных мировому информационному пространству, стало сакраментальное: «Где деньги лежат?». И никому не нужный нищий неудачник немедленно узнаёт, в каком месте их можно взять. С этого момента для маленького человека исчезает проблема получения больших материальных средств. Роман начинается с унылых мыслей героя о деньгах («Денег не было ни на что, даже на сигареты»), а ближе к финалу он напишет в письме приятелю: «В последнее время я убедился, что денег в мире настолько много, что их фактически носит ветром по дорогам, как вчерашние листья, как мусор». Конечно же, первые халявные «бабки», добытые Безукладниковым — бандитские, а бандиты эти, конечно же, повязаны с властью и политиками (они сами власть и политика). Героя начинают разыскивать и мафия, и насквозь коррумпированные правоохранительные органы, а он, используя свои суперспособности, водит всех за нос.

Автор романа всецело находится в контексте мейнстрима и (поскольку — ноблес оближ) не ограничивается тривиальным детективным сюжетом, а копает глубже. Во второй части романа Безукладников оказывается за границей, хладнокровно (даже несколько флегматично) воюет теперь уже с международными спецслужбами и прочими охотниками за его феноменальным даром — лакомым куском абсолютно для всех: от политиков и военных до бизнесменов и гангстеров. Претерпевая заметную метаморфозу, из ничтожной личности и слабака он превращается в незаурядного (вроде бы) человека. Я пишу «вроде бы», потому что вовсе не уверен в правильности этого утверждения. Писатель как бы стесняется полноценно и объёмно показать то, что происходит непосредственно с героем, что делается внутри него. В ряде глав книги повествование ведётся от лица второстепенного персонажа, некоего Игоря, не очень близкого приятеля Безукладникова, и читатель вынужден довольствоваться скудными впечатлениями Игоря (судя по всему, это — сам автор, внедрённый в пространство романа) от чрезвычайно редких встреч с Безукладниковым, а также догадками Игоря о скрытой сути происходящего. В тексте есть электронные и обычные послания Игорю от Александра Платоновича и его любовницы, которые помогают пролить дополнительный свет на ряд загадочных обстоятельств. По этой информации читатель достаточно легко достраивает внешнюю картину событий, но совсем не видит картину внутренних эволюций главного героя. Мешает излишняя «сжатость» книги. Для получения более развёрнутого восприятия читателю очень пригодился бы феноменальный дар Безукладникова… К сожалению, обычным людям приходится довольствоваться всего лишь зачатками провидческих способностей, которыми Всевышний наделил нас весьма скупо. Но отчаиваться не стоит. Говоря словами главного персонажа, надо «…уметь выслушивать тишину и самого себя. Ведь буквально всё, что мы хотим знать о своём настоящем, прошлом и будущем, — в нас уже присутствует. Более того, оно страстно желает быть услышанным».

Несмотря на кажущуюся поверхностность, этот занимательный авантюрно-интеллектуальный триллер даёт достаточно пищи для размышлений. Написан роман чрезвычайно лёгким, изящным слогом: Сахновский умеет и любит работать со словом, он — автор двух поэтических сборников. А ещё — роман донельзя кинематографичен. Последнее заметил не только я. Ещё до выхода книги ею заинтересовались киношники. Съёмки уже ведутся. Сценарий будущего фильма написал сам Игорь Сахновский в соавторстве известным театральным режиссером Владимиром Мирзоевым (он же — режиссёр будущей картины). Роль Безукладникова сыграет Егор Бероев, в картине также снимаются Екатерина Гусева и Максим Суханов.

© Владимир ЛАРИОНОВ

Опубликовано в журнале «Реальность фантастики» #12, 2007.

UPD

Что можно добавить, глядя на эту рецензию из 2011-го...

Сахновский получил за роман "Человек, который знал всё" в 2008-м году премию "Бронзовая улитка" от Бориса Стругацкого и был выдвинут в финал "АБС-премии".

Фильм В.Мирзоева "Человек, который знал всё" (в главной роли — Егор Бероев) вышел на экраны в 2009 году. И, к сожалению, откровенно не получился...

|

| | |

| Статья написана 7 октября 2011 г. 12:50 |

Выложу-как я свои предложения в номинации киевских "Дней фантастики".

Тем более, что это не запрещено. Неграш, например, давно свои предложения вывесил.

Мне было сказано предложить по три произведения в каждую номинацию (а то б предложил больше)...

Окончательный список, выложенный председателем номинационной комиссии, вот здесь:

http://www.fantlab.ru/blogarticle16779

В целом он меня удовлетворяет. Ещё бы, в список вошло 8 (!) моих предложенй (в конечном итоге — 7, позднее Шикарев снял свою кандидатуру). Но, на мой взгляд, окончательный список слишком короткий. Вызывает сожаление, что номинированный мною роман Рубанова "Боги богов" (см. мою рецензию на эту книгу) в окончательный список не вошёл.

НОМИНАЦИИ

для «Дней фантастики в Киеве-2011»

от Владимира Ларионова

Крупная форма (роман)

Алексей Гедеонов. Случайному гостю. — Луганск: изд-во «Шико», 2011.

Андрей Рубанов. Боги богов. — М.: АСТ: Астрель: 2011.

Тим Скоренко. Законы прикладной эвтаназии. — М.: Снежный Ком М, 2011.

Средняя форма (повесть)

Евгений Лукин. Приблудные // Если. – 2011. – № 7

Ольга Онойко. Лётчик и девушка // Формула крови. — Киев: ООО «Медиа Максимум», 2011 г

Сергей Фомичев. Нелегальное подключение // Полдень, XXI век. — 2011. — № 8.

Лучший переводной роман

Джедедайя Берри. Учебник для детектива. / Пер. с англ. И.Данилова. — М.: АСТ: Астрель: 2011.

Лорен Бьюкес. Зоосити. / Пер. с англ. А.Кровяковой. — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2011.

Иэн М. Бэнкс. Алгебраист. / Пер. с англ. Г.Крылова. — М.: Эксмо; СПб.: Домино 2011.

Рецензии

Мария Галина. Рецензия под названием «Мир спасут подростки?» на роман Олега Дивова «Симбионты», опубликованная в журнале «Если» №2, 2011.

Игорь Чёрный. Триптих рецензий на романы Г.Л.Олди «Дитя Ойкумены»,

«Королева Ойкумены», «Изгнанница Ойкумены», составивших трилогию «Urbi et Оrbi, или Городу и Миру», опубликованный в журнале «Мир фантастики» (№11, 2010; №1, 2011; №4, 2011).

Сергей Шикарев. Рецензия под названием «Друдное дело» на роман Дэна Симмонса «Друд, или Человек в чёрном», опубликованная в журнале «Если» №1, 2011.

Произведения расположены в списке не по значимости, а в алфавитном порядке (согласно фамилиям авторов).

UPD

А вот и лауреаты:

Лучший роман:

Тим Скоренко. Законы прикладной эвтаназии.

Лучшая повесть:

Ольга Онойко. Лётчик и девушка.

Лучший переводной роман:

Иэн М.Бэнкс. Алгебраист.

Рецензии:

Мария Галина. Рецензия под названием "Мир спасут подростки?" на роман О.Дивова "Симбионты".

|

| | |

| Статья написана 6 октября 2011 г. 01:22 |

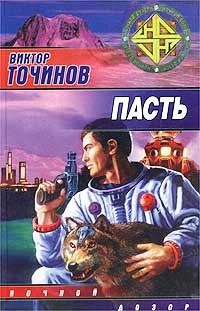

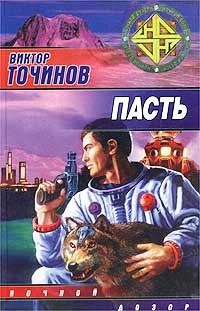

СНОВА НАПАСТЬ

Виктор ТОЧИНОВ. Пасть. Роман. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 381 с. – (Ночной дозор). 7 000 экз. (п). ISBN 5-17-015164-0

Виктор Точинов предуведомил свой дебютный роман «Пасть» словами: «Автор до сих пор не определился с названием: глагол это или существительное?». На самом деле значение глагола «пасть» в смысле «утратить своё доброе имя из-за предосудительного поведения» не имеет никакого отношения к содержанию книги, потому как главные герои отнюдь не роняют себя в глазах окружающих. «Пасть» в смысле — «быть убитым» для названия романа, пожалуй, годится, поскольку убитых, а точнее, загрызенных насмерть, на его страницах более чем достаточно. А в самую точку мы попадём, если всё-таки будем считать название именем существительным, понимая слово «пасть» в значении: «ротовая полость зверя». Именно такой зубастой расшифровкой можно «ухватить» суть этого романа, написанного в жанре детективного хоррора.

Некая закрытая Лаборатория ведёт секретные исследования по синтезированию препаратов, вызывающих генетические мутации. Цель экспериментов – продление человеческой жизни и создание суперособей, способных выжить и адаптироваться в любой среде. В основе одного из таких препаратов (он называется «штамм 57») – сыворотка, извлечённая из останков ликантропа (человековолка). Подразумевается, что существование волколаков или оборотней многие десятилетия назад действительно имело место быть, и не где-нибудь, а на наших родных российских просторах. «Штамм 57» очень быстро превращает человека в «крайне опасную, почти неуязвимую смертоносную тварь». Краткая фабула романа: препарат, похищенный из Лаборатории, вместе с водой из артезианской скважины попадает в организм бизнесмена Колыванова, отдыхающего в своём загородном доме. Колыванов мутирует в ликантропа, начиная серию кровавых расчленёнок убийством своего одиннадцатилетнего пасынка. Прикончить ужасного монстра, организм которого приобрёл колоссальную способность к регенерации, практически невозможно. Спецслужба Лаборатории, пытаясь предотвратить биологический апокалипсис и утечку информации, ищет пропавшую ампулу с препаратом и, теряя сотрудников одного за другим, ищет вервольфа. Жена Колыванова, наняв частного детектива, ищет пропавшего мужа. Ликантроп ищет и без особого труда находит новые жертвы.

Роман написан уверенным выразительным слогом с использованием массы убедительнейших подробностей и квазидокументов. Чувствуется — уж если Точинов берётся что-то описывать, то это «что-то» он добротно изучил и проработал. Даже третьестепенные персонажи книги, прежде чем их растерзает зловещий оборотень, успевают обрасти характерами и подробностями биографии. Поклонники Стивена Кинга и Дина Кунца могут смело приобретать эту жуткую книгу, несколько тревожных вечеров диванного адреналина им гарантированы. К тому же, в действие романов Кинга и Кунца происходит в далёкой и чужой нам Америке, а у Точинова события развиваются под Питером, в близкой и узнаваемой отечественной действительности. Чем хороши такие книги? Читатель, вынырнувший из почти реального кошмара «Пасти», оклемается-отдышится и значительно толерантнее отнесётся к окружающей его кошмарной реальности. Ещё одно «достоинство» романа – читателю не нужно тратить время на поиски скрытого в книге смысла. Подтекст и недосказанности в ней отсутствуют напрочь, а все загадки и неясности по ходу дела получают вполне логичное объяснение. Похоже, что триллер Виктора Точинова достаточно органично вписывается в мистическую серию «Ночной дозор» издательства АСТ. В серию, которая начинает обретать своё сумеречное лицо.

P.S. В подражание В.Точинову. Не могу с уверенностью сказать: глаголом или существительным является слово «напасть» в названии этой рецензии.

© Владимир ЛАРИОНОВ

Опубликовано в газете "Книжная Витрина" # 21 (96), 18 июня — 24 июня, 2003.

Опубликовано в журнале «ПИТЕРbook», август, 2003 г.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов