…Три странных книги были изданы в начале 50-ых XX-го века человеком, скрывающимся под псевдонимусом "Шарбан". Три вещицы, все под катом Питера Дэвиса, со следующими заглавиями: "Рингстоунз и другие любопытные притчи" (1951), содержащая пять фабул, "Звук Его Горна" (1952), новелла, и "Кукольных дел мастер и другие рассказы о сверхъестественном" (1953), новелла плюс две бонусные истории.

Длительное время лишь немногим была известно, кем же был Шарбан. Прошло около тридцати лет, прежде чем его настоящее имя стало достоянием общественности. Даже после литературоведческих расследований 1970-ых, с учётом возросшего внимания к персоналиям, скрытым под фиктивными альтер-эгами, всё, что горе-сыщики могли сказать о нём, было выжимкой из сухих публичных архивов и переписки, пунктуальной, но малоинформативной. Похоже, что для него эти три любопытных книги были скорее хобби во время основной карьеры, имевшим известное любительское значение, но не более того. Тем не менее, дела обстоят не совсем так. По факту, он писал на протяжении всей жизни, хотя и не всегда для публикации; и к тому же, в течение всей жизни он сочетал прилежное изучение других языков и культур и педантичную штатскую компетентность со скрытой жизнью, полной богатейшего детализированного воображения, столь же мощного, эротического и ослепительного, какое может быть найдено в наиболее древних образцах фольклора и волшебных притч.

Казалось бы, что нам так и не удастся узнать что-либо более подробное о Шарбане, и всё же нам известно, что он многие годы вёл дневники, а также, по просьбе своей дочери, составил подробную хронологию своей жизни. И то, что было оставлено им на страницах этого unplugged-наследия, иной раз не менее удивительно, чем те вещи, что вышли в печать.

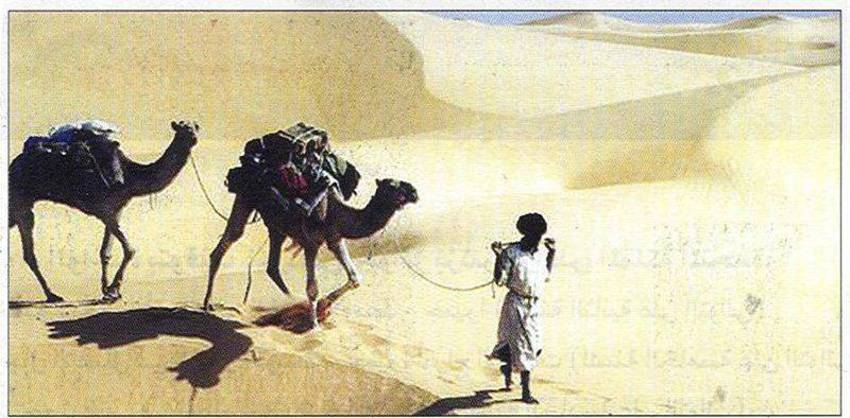

Арабское имя "Шарбан" означает "караванмейстер". Шарбан – это не кто иной, как Джон Уильям Уолл, которому в 1953 году была присвоена честь стать почётным люминарием дипломатической службы и Командором Святого Михаила и Святого Георгия. Он заслужил это признание за долгие годы защиты интересов своей страны на Среднем и Ближнем Востоке, дислоцируясь, помимо прочих мест, в Джидде, Тебризе, Исфахане, Касабланке, Каире и Бахрейне. Карьера его изобиловала опасностями: его командировки часто приходились на нестабильные регионы, в коих его страна была не в большом почёте. Хотя Уолл весьма сдержанно пишет об этом, тем не менее он встречал повстанцев, перевороты и революции с холодной головой и был непревзойдённым профессионалом дипломатического искусства. Он также был примечателен своим страстным и неподдельным интересом к культурам и языкам людей, среди которых ему приходилось жить и вести коммуникации. После кратковременной посольской миссии в нацистском убежище Стресснера, что в Парагвае, он завершает свою дипломатическую карьеру в качестве генерального консула в Александрии. В 1966-ом Уолл выходит в отставку, периодически в течение шести лет возвращается к работе в качестве арабского наставника для центра правительственной связи в Челтенхэме, и отходит на бессрочный покой в 1989-ом.

В отличие от преобладающего числа членов дипломатической службы, как тогда, так и сейчас, Шарбан вылупился из рабочего класса. Его отец был машинистом Большой центральной железной дороги. Джон Уильям Уолл, парень, ставший нашим Шарбаном, был младшим из 7-ых детей, двое из которых погибли в младенчестве. Всю свою жизнь Шарбан хранил отцовскую лампу железнодорожника – и даже недвусмысленно завещал сей артефакт наследникам, наряду с такими дипломатическими подарками и регалиями, как персидское седло, меч и серебряный нагрудник. Шарбан появился на свет 6 ноября 1910 года в небольшом индустриальном городишке Мексборо ("подлогрязном", по его описанию), расположенном в самом южном углу исторического региона Уэст Райдинг, графство Йоркшир. В момент его рождения, население города составляло где-то около 7 000 человек, в основном расселенных по рядам несколько мрачных кирпичных террас. Ближайший крупный населённый пункт – Донкастер – отделяет от Мексборо семь миль железнодорожного полотна. Это не очень-то располагает к себе, не так ли? Тем не менее, семья Уолла с мужской стороны происходила из фермеров сельского Линкольншира, у самой границы, и братья отца были весьма зажиточными фермерами-йеоменами (старинный англицкий термин неясного происхождения, впервые литературно упоминается у Джеффри Чосера в "Кентерберийских рассказах"; по-нашенски, очевидно, это должно быть что-то вроде "кулаков"). Семья видела себя в какой-то мере изгнанниками в среде рабочего класса. Мотив изгоя – как в физическом смысле (профессиональный дипломат) – так и в духовном (человек, живущий в причудливых измерениях своего воображария) – был преобладающим в шарбановом континууме.

Наиболее пробивная книга Шарбана, безусловно – это "Звук Его Горна", с сюжетом, основанным на фантдопе "а если бы nazi победили". Она врезается в память глубоко проницательным и убедительно обрисованным изображением Рейха, вернувшегося (sic!) к феодализму, охотам и лесным законам, с новой расширенной идеологией нацизма, разделившей людей на высшие расы и рабов, рассматривающей последних как недолюдей, и в буквальном смысле превращающающей их в животных. С точностью до нанопаскаля можно утверждать, что его книга была отнюдь не первой попыткой представить мир после победы тевтонских рыцарей (и не последняя – "Человек в высоком замке" Филиппа К. Дика грянет через десять лет), или описать в красках историю Дикой Охоты короля Стаха. Но его описание репрессированных зверолюдей, оснащённых животными атавизмами и брошенных дичать в огороженные заповедники, где на них охотятся привилегированные официалы и чиновники, по-прежнему может нехило прошибить обшивку микрокосма и по сей день.

Повесть также имеет сильную сверхъестественную составляющую. В анонсе книги Шарбан сообщает: "Из окон Ада множество теней, должно быть, с интересом наблюдали за строительством нацистского Рейхстага. Если эта чудовищная фабрика зла когда-либо будет завершена, сам Диабло, возможно, решит сменить штаб-квартиру и обеспечить персоналом оные госучреждения. На пост Имперского Обер-Лесничего… не могло быть более подходящего кандидата, чем тот, коим являлся Ханс фон Хакельнберг, Дикий Охотник, ставший легендой средневековой Германии."

Помимо мотивов победоносного Нацидома и легендарной Дикой Охоты, другим цепляющим многих читателей моментом является невероятный (для своего времени, хех) фетишизм новеллы. Кингсли Эмис был первым, кто обратил внимание на сильный элемент эротической фантазии в сюжете, ссылаясь на (цитируем): "Сама идея охоты с девушками в роли трофеев; использование диких псов в погонях; выборочная нагота девичьих костюмов; выборочные детали описания способа, которым их скручивают перед тем, как передать в руки ловцов; женщины-кошки, полуобнажённые, но в когтистых перчатках; третья группа девушек, выстроенных как живые факелодержатели". Питер Николлс, в позднем эссе, занимает аналогичную позицию: "В сценах чрезвычайно извращённой власти мы видим, как он использует обнажённых женщин, наряженных птицами в роли жертв и других, (одетых в перчатки с железными шипами и биологически модифицированных до степени более кошачьего, нежели человеческого естества) в роли охотниц. Голые женщины–flambeaux (факелоносцы) отбрасывают жутковатые сполохи света на его пиршество."

Другие выдумки Шарбана не столь захватывающи, хотя их внутренняя проблематика зачастую не менее мощна. Его третья и последняя из публикаций, "Кукольных дел мастер", к которой добавлены две других истории, рассказывает о коротающей дни в своей старой школе-интернате молодой женщине, которая заводит дружбу и вскоре совершенно очаровывается таинственным соседом. Тихое, матовое волшебство английской зимы; уютное очарование старого загородного дома; трогательная свежесть юной, нежной героини; намёки зловещей тайны, колдовства из дальних земель и древних источников; чарующе загадочный и магнетический злодей а-ля гипнотизёр Свенгали; история имеет более, чем достаточно жирности, чтобы удовлетворить стремления любого мало-мальски сведущего исследователя рассказов-у-камина. Шарбан глубоко абсорбирует себя в детали этого повествования, взвешивая каждый нюанс, тщательно расставляя каждый сюжетный акцент: перед нами сам писатель, наслаждающийся компанией собственных персонажей, внимательно наблюдающий за ними; искусный творец, достаточно бдительный, чтобы поддерживать должный тонус и напряжение в своём творении. Хотя по сравнению со "Звуком Его Горна" тема более сдержана, эта книга остаётся тонким шедевром зрелого и вдумчивого мыслителя-стилиста. Именно за эти качества, впрочем, данная работа может показаться незаметным дуновением ветра в печной трубе по сравнению с бурей живых и экстравагантных видений из предыдущих книг. Но мы относим себя к тем, кто полагает её лучшим сочинением мистера Шарбана.

Литературная карьера Шарбана, похоже, закончилась этой книгой, но, как удалось нам раскопать из его биографии, "Время, Охотник" (Tartarus Press, 2011), неопубликованные и незавершённые этюды Шарбана не менее странны, чем оформленные. К их числу относится мажорная фантазия об альтернативном мире, в котором доминируют женщины, "Гинархи", и многочисленные наброски рассказов, исследующих идею промежуточного пола. Они свидетельствуют о неугомонном стремлении автора найти наиболее верный способ подачи того, что он хочет сказать, и о попытках вообразить иные возможности трансформации мироустройства для приближения оной к своему сердцу. Его идеи радикальны – феминизм, анти-патриархат – но радикальны в непривычном, глубоко личном плане, и на несколько лет опережают своё время в предвкушении нынешних свободных экспериментов с изменениями гендерной идентификации (вспомним Дженезиса Пи-Орриджа) и признания права исследовать различные гендерные роли. Эти фантазии последних лет писателя столь же впечатляюще продуманы и доходчиво скомпонованы, что и его опубликованные работы (навязчивая фраза, однако!).

Короткий рассказ, "Рождественская история", происходит из первого сборника сверхъестественных притч Шарбана, "Рингстоунз". Его герои и окружение в известной степени почерпнуты из жизни. В мае, 1939-ого, Шарбан был назначен Вторым Секретарём британской делегации в Джидде, портовом городе на Красном море, "воротах в Мекку", в Саудовской Аравии. Он оказался в местности, о которой, как он отмечает, знал из чтения Т.Э.Лоуренса "Семь Колонн Мудрости". Командировка отличалась от тех, в которых ему довелось быть прежде в других городах Ближнего Востока. Европейское сообщество в Джидде было гораздо малочисленнее всех прочих – менее двадцати душ – и было намного сложнее свести знакомства с гордыми и замкнутыми здешними жителями. Это продолжалось, вспоминает Шарбан, порядком двух-трёх лет "в целом бесплодной и пьяной жизни в дискомфортном климате", хотя, "в ретроспективе, это были, пожалуй, наиболее полные и живые, а по временам — и счастливейшие годы моей консульской карьеры, а возможно, и whole life."

Неопубликованные заметки и воспоминания Шарбана доказывают, как и в самом рассказе, что Рождественский кружок в самом деле поддерживался энтузиазмом прозябающих европейских дипломатов, возможно, несколько нелепый по сути, но как важная связь с домом. Шарбан встретил несколько бе(г)лых россиян вроде тех, что упомянуты в истории, во время своего пребывания в Джидде, покинувших свою родную землю, спасаясь от наступления Советов в начале 1920-ых, и расселяющихся из первой точки высадки, Константинополя, повсюду, где они могли бы заработать на хлеб с чёрной икрой: Бейрут, Каир, Александрия и даже такая даль, как Джидда. История отображает его любовь ко временам его бытности на берегах Красного моря, а также неплохо иллюстрирует странность его воображения и прекрасный литературный стиль.

Что же касаемо дебютного творения. Собственно, "Ringstones" – название поместья и одновременно отсыл к друидским концентрическим кругам из камней (они же "кольца духов", "колёса рефаимов", стоунхенджи, кромлехи, ронделы), которыми славится чуть ли не каждое графство Великобритании, не говоря уже о Франции, Германии, Италии, Украине, Белоруссии, России, Хакасии, Армении, Израиле, Мальте, островах Пасхи и других геополитических локациях. "Прошлое не умирает. Оно даже не есть прошлое." Знаменитая цитата Фолкнера всецело применима к этой сверхъестественной повести раннего Шарбана.

Сродни грамотным языческим чиллерам Артура Мэкена и потусторонним ландшафтам Элджернона Блэквуда, "Рингстоунз" является пробирающим сублимационным размышлением о возможности внедрения Древности в наш век Разума и Науки путём неких дионисических инсинуаций.

Наше приключение начинается с обсуждения безымянным нарратором рукописи некой Дафны Хэзел, бывшей школьной приятельницы Пьера Дебурга, друга рассказчика. Пьер получил данную вещь по почте и хочет, чтобы нарратор прочитал её. Это тревожный, вводящий в ступор документ, написанный от руки в школьном дневнике. Может ли это быть правдой? Она казалась такой уравновешенной девушкой. Через пару страниц подобного комментаторства мы-таки добираемся до сути – перед нами, собссно, дневник Дафны Хэзел.

Студентка девичьего католического коллежа, имеющая несколько призов за успехи в постижении физической атлетики, Дафна выслушивает нотацию о преимуществах трудовой занятости молодёжи в летнее время от одного из любимых местных преподавателей, после чего наносит визит человеку, ищущему юную деву-гувернантку для присмотра за детьми, находящимися на его попечении и живущими в его родовом поместье Рингстоунз. Человека зовут доктор Рэвелин, это чопорный пожилой учёный, читающий лекции по археологии, антропологии и сравнительной мифологии, и читателю не помешало бы обратить пристальное внимание на некоторые последующие обстоятельства, связанные с личностью профессора, которые Дафна Хэзел подчас игнорирует. Недвижимое имущество доктора находится на территории исчезнувшей доисторической цивилизации, что является предметом его угрюмых комментариев:

"Эльфы, феи, великаны, маги – ясень красен, что вовсе не обычные люди воздвигли эти каменные круги… церковь решила оставить языческие капища в покое… возможно, эти древние камни удерживают нечто гораздо более древнее, чем души тех, кто воздвигли их некогда. Я чувствую, что чьи-то неописуемые ноги танцевали здесь."

Дафна едет в Рингстоунз-Холл и встречает там своих подопечных: мальчика-подростка Нуамана и двух девочек, Ианте и Марван. Они явно не англичане, но она не в состоянии понять, как и узнать что-либо от самих детей, касательно их происхождения и причины их появления здесь. Они просто есть. Однако это не мешает Дафне предаваться с ними досугу поистине идиллического свойства: они резвятся в садах или на зелёных полях, плещутся в близлежащих прудах и ручьях, соревнуются в остроумной атлетике и выдумывают собственные игры: "Они были созданиями лета, из какой-то солнечной страны." Девочки неразговорчивы, но Нуаман — очень даже, он скороспелый, сочный и скрытный фрукт и ведёт себя с Дафной непринуждённо, открыто и решительно, чуть ли не флиртуя с ней. Это всё презабавно читается, характер письма Дафны отличается лёгкостью и вместе с тем подробностью, проницательностью, но не педантичностью (по сравнению с запутанными пассажами неизвестного нарратора). Она пишет о детях следующее:

"Марван и Ианте сопровождали [меня с Нуаманом] в наших прогулках и моционах, всегда с превеликой осторожностью и застенчивостью держась позади. Он давал им маленькие поручения – или то, что казалось поручениями – на их языке, всегда мягко и весело, и они повиновались с неизменным пиететом, слушаясь его и следуя за ним, как только способны на это английские девочки по отношению к старшим и обожаемым своим братьям."

"Маленькие поручения" – одна из тех фраз, которые должны побудить читателя к абдуктивным раздумьям. Кроме того, в Рингстоунз-Холле обитают Саркиссяны, армянские дворовые, муж и жена. Ещё есть Катя, молодая домоуправительница, полячка, которая, кажется, не вполне присутствует в своём теле. Дело ли тут в языковом барьере, или же её психическое состояние находится не в лучшей форме? Легенды о невидимых карликовых троллях, живущих в лесах и похищающих молодых дивчин, пугают её до чёртиков, и она имеет разочаровывающую тенденцию неправильно произносить англицкие слова и превращать их в нечто большее, чем просто бред; она играючи трансформирует одни англицкие морфемы в другие. Когда Катя говорит Дафне, что она, дескать, "пришлась не по нутру пастырю" ("displeased parson”), той требуется несколько тиков секундной стрелки, чтобы сообразить, что имелось в виду "лицо без места жительства" ("displaced person"), означающее буквально: "кто-то, кто лишился дома вследствие военных действий." Позже, она сообщает Дафне, что Нуаман – Мистер Никто ("No Man”) – “хнычет" ("weeps"). Это не укладывается в голове воспитательницы: как же такой уверенный в себе и самодостаточный молодой человек может быть плаксой?

Зная о склонности польской девушки к перемешиванию гласных звуков, можно попробовать извлечь смысл, меняя буквы в оригинальной англицкой фонеме. В русском варианте данную операцию сложно произвести из-за сами понимаете чего, но в итоге (хныч-хлыч-хлыщ-хлещ) мы приходим к слову "хлещет" ("whips”). Нуаман хлещет. Это звучит не слишком хорошо.

Есть две безупречно скомпонованные большие сцены: первая, когда Дафна теряется посреди топких, чуть ли не враждебных болот (moors) – "как будто дорога вдруг испарилась", отмечает она – и вторая, сновидческая секвенция, которая убила бы Фрейда в попытке проанализировать себя. Так вот, уже на исходе повествования, Дафна просыпается однажды ночью, выходит в лунном свете из дому и, кажется, попадает в римские времена, в ту эпоху, которой д-р Рэвелин столь очарован. Появляется Саркиссян-муж, жестокий и хтонически-ориентированный, он прицепляет к её браслету собачий поводок и обращается к ней в грязных выражениях на кодированном, архаическом арго: "Тебе пришлось по нраву быть в упряжи, э? Что ж, никому ещё не приходилось объезжать столь заманчивую партию! Нееет-с, а теперь вас пора отправлять в школу, мисс." Вот это поворот! Саркиссян-муж ведёт Дафну к Нуаману, к тайне, скрывающейся в её сне, энигме, тянущейся вплоть до наших дней. Кульминация вызывает озноб даже в своей запутанности – мы одновременно прозреваем и теряемся в намёках Шарбана.

"Я хочу оставить тебя здесь навеки." – сказал Нуаман, сильно сжимая мою руку.

"Что ж, воля твоя, но это невозможно. Всё заканчивается. Кроме круга."

"Круга!" – воскликнул он. – "Но Рингстоунз-Холл – это тоже круг. И – гляди! Сейчас мы совершили полный круг и, закончив его, приступаем к следующему. Ты никогда не сможешь выйти за пределы Рингстоунз."

"Разве?" спросила я.

Исходники: © Mark Valentine 2011 / Will Errickson 2013

NOTA BENE: Марк Валентин – английский автор, биограф и редактор. Короткая проза Валентина печатается в ряде малых издательств и антологиях, начиная с 1980-ых годов, а подвиги его серийного протагониста, "Гурмана", оккультного детектива, были скомпонованы в "Коллекции Гурмана" в 2010 году. Как биограф, Валентин обубликовал жития Артура Мэкена и исследование Шарбана. Также он написал целую прорву статей для журнала "Коллекционер книг и журналов" (ох уж эта косноязычность англицкого детерминизма!), в том числе интродукции для разного жирного библиофильства, включая переиздания таких авторов, как Уолтер де ла Мер, Роберт Льюис Стивенсон, Саки, Дж. Мид Фолкнер и прочих. Валентин, ко всему прочему, ещё (!) и редактирует "Полынь", журналь, посвящённый фантастической, сверхчувственной и макабрической литературе, а также (!!) доводит до ума антологии.

облако тэгов

облако тэгов