| |

| Статья написана 30 сентября 2013 г. 23:02 |

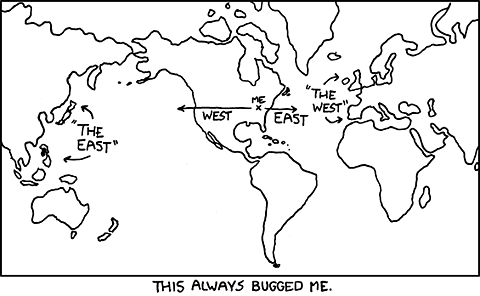

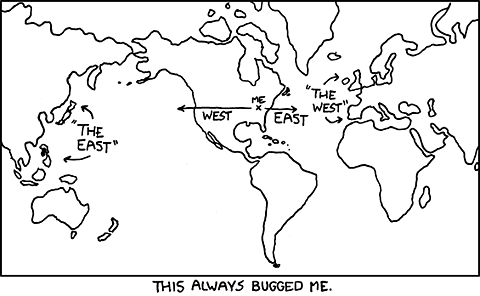

"Затемненный мир" — кажется, последнее сочинение Х., но это, увы, не делает ему чести. Под конец жизни Х. пускается в совсем уже старческое брюзжание, причем, что печально, не по форме (это еще можно было бы простить), но по сути. "Затемненный мир" написан, кажется, с единственной целью: донести до читателя, какой у нас происходит упадок культуры! Страшный упадок культуры! Интересно, есть хоть один период в истории человеческой, когда никто не говорил бы о том, что этот пресловутый упадок происходит вот прямо щас? Нет, я, конечно, согласна, у Х. были причины для пессимизма: по-моему, нет ничего горше, чем на склоне лет пережить две мировые войны и не дожить чуть-чуть до конца второй (причем не дожил четыре месяца, то есть умер как раз когда наша славная победа еще не была очевидной и близкой). Можно поверить в упадок не только культуры, но и вообще всех ценностей, тем более, что просвета никакого нет, и сил на него надеяться уже тоже не осталось. Но Х., разумеется, ошибался, как и все остальные певцы упадка культуры во все остальные времена. Увы, если не принимать эту аксиому про упадок на веру, все остальные интересные замечания и блестящая эрудиция Х. пропадают втуне — потому что он и так, и сяк пытается нас начиная с периода едва ли не раннего христианства подвести к этому пресловутому упадку, а мы все никак не подводимся. Причем Х., будучи Х., естественно, не может просто так с порога зайти и объявить, что культура-де в упадке, давайте что-то делать. Он заходит, как уже было сказано, с первых веков нашей эры, обводит взглядом этимологию понятия "культура" и его употребления в десятке известных ему европейских языков, проходится по тому, что вообще под ним понимается. Эти частные рассуждения скорее исторического, чем какого-либо другого характера, читать гораздо интереснее, чем его выводы. В частности, очень неплохи главы, посвященные понятию западная, или европейская культура, его трансформации и, собственно, сути. "Разделительная линия между Западом и Востоком в общем всегда остается совершенно произвольной: ведь она определяется тем, где именно располагается наблюдатель". Ну да, все так и есть)

К примеру, Х. задается вопросом, можно ли разделить Запад и Восток (and never the twain shall meet) по "линии ислама", и тут же отвечает сам себе, что исламские Испания, Марокко и Тунис никак не могли называться Востоком (сейчас за последних два еще можно поспорить, но Испания непреложна). В итоге он приходит к выводу, что "термин Запад обретает смысл тогда, когда мы понимаем под ним латинское христианство, постепенно отдалявшееся в раннем Средневековье от тех стран, которые не считали Рим основанием христианской Церкви" (и уж тем более в этом смысле мы, анти-униаты, ни на какой Запад претендовать не можем). Более ли менее определив, что такое "западная", Х., как последовательный автор, нападает на понятие "культура", но только для виду, чтобы тут же сдаться: "понятие культура, как и многие другие понятия истории, остается полезным и оправданным только потому, что вместо него мы не можем придумать ничего лучше" — с этим трудно поспорить. Далее, в основной части, Х. проходится галопом по культурным историям основных европейских народов, доводя их до своего времени и делая печальные наблюдения. В итоге он приходит к двум интересным выводам относительно факторов, обусловливающих упадок культуры в его время: во-первых, это гипернационализм, во-вторых, милитаризм, второе связано с первым, понятно. В целом совершенно не разделяя упаднические взгляды Х., с его наблюдениями трудно поспорить, другое дело, что он экстраполирует общее на частное, делая из болезни отдельной нации болезнь эпохи. "Националистические мечты о завоеваниях и господстве над целыми континентами должны быть отнесены к области, которая находится в ведении психиатров". Что касается остальных его замечаний, то они местами (с точки зрения современного знания последующей истории забавны, а местами — верны). К примеру, Х. критикует Лигу Наций и предсказывает ей недолгое бесславное будущее по причине отсутствия в ней Америки прежде всего — и так и случилось. С другой стороны, Х. замечает, что по итогам 1 мировой "одной из главных ошибок было, несомненно, несомненное безрассудство, с которым Европу лишили ее необходимейшего члена — дунайского государства, способного служить переходом между Средней и Юго-Восточной Азией". Кто знает, возможно, сильная Австрия и не допустила бы никакого аншлюза, но не факт, что он не был бы произведен с другой стороны. Возвращаясь к этим двум бичам (не поймите превратно) хейзинговской современности, гипернационализму и милитаризму, Х. также замечает, что их истоки лежат в сфере стирания личности, коллективизации, можно сказать. "Отдельный человек, носитель культуры, которую он впитывает и с которой срастается за время от колыбели до могилы, чаще всего не так уж и плох. По своей сути он таков, каков всегда: незначителен и тщеславен, но весьма проницателен, с некоторой склонностью к добру и чудовищным самомнением, и вовсе не редко порядочен, смел, честен и верен. Но вот как член некоей общности, коллектива он большей частью заметно хуже, ибо именно коллектив освобождает его от решений, подсказываемых собственной совестью". Отсюда и критика Х. демократии: он замечает, что без изрядной нотки аристократичности народное правление быстро превращается во власть быдла. Впрочем, уж не знаю, были ли в истории, кроме древней, действительно чистые примеры народного правления. "В нашу ностальгию по прекрасному прошлому неизменно вторгается чарующая лож блаженной памяти пасторали", наконец честно признает он. Нет никаких крыльев, ты просто умираешь, и все, как говорится. Точно так же нет никакой универсальной панацеи от упадка культуры (причем культура здесь должна пониматься в максимально широком смысле). Насколько культурный уровень вообще зависит от геополитики, Х. указывает, что лучшим решением было бы создание мелких федеративных государств, предоставляющих художнику максимальную свободу и не являющихся социальными заказчиками культуры. По большому счету, это единственный более ли менее внятный вывод-рекомендация из сделанных — тут, разумеется, написать куда проще, чем воплотить. К тому же, признает Х., мы уже порядочно испорчены "проникновением на большие глубины познания", и откатиться назад, в блаженную пастораль в духе Руссо, вряд ли получится. "Смогло бы наше столетие отступить за линию Кьеркегор — Достоевский — Ницше? Чтобы начать все сначала? Разумеется, нет". И слава богу, замечу, потому что за этой линией было не больше блаженной пасторали, чем после нее, и не больше, чем когда-либо вообще. А с участием вышеупомянутых все веселее. В целом — интересно почитать, потому что Х. всегда интересно почитать, учитывая его культурно-исторический багаж и хорошо подвешенный язык, но основной посыл скучен и уже давно набил оскомину. Что до "Человек и культура", написанного ранее, читать его после "Затемненного мира" нет ни малейшего смысла: в "Мире" развиваются все те же мысли, но куда более детально и проработанно, а так ряд цитат совпадает.

|

| | |

| Статья написана 24 сентября 2013 г. 22:05 |

сабж Что первым бросается в глаза, так это 1001 ночь. Основные герои занимаются тем, что рассказывают истории о том, как что-то происходит с другими героями. С ними самими иногда тоже что-то происходит, но не каждый раз, так что вы не рассчитывайте (иногда, откланявшись, они спокойно удаляются, оставляя читателя в легком изумлении перед разрывом строки). За редким, пожалуй, исключением. Сборник составлен отчасти из того, что уже было в "Под буковым кровом" ("Лошадь" все еще прекрасна, я утверждаю, хотя и не могу ткнуть пальцем, чем же таким конкретно), отчасти — из новых вещей, включая десяток ну очень декамеронистых новелл (что автором не отрицается, разве что без необходимой доли скабрезности, и слава богу). В целом сборник выглядит примерно следующим образом: Древний Рим — Россия века 19 — Италия века 14-15. Я как патриот голосую, разумеется, за Россию, с одной стороны, потому что этот период мне и лучше знаком, и куда ближе, а с другой — потому что эти новеллы кажутся куда более разнообразными и живыми, чем все остальные. Они странные, но *разные*, чего об итальянских не скажешь, как бы те ни были хороши. Впрочем, заглавная вещь, собственно "Леокадия", скорее удивила, чем понравилась — она выбивается и из русского раздела, и из всех остальных текстов вообще, плавных и мягких, какой-то угловатостью и оборванностью. Не считая конкретно этой новеллы, в остальном от текстов автора получаешь просто физическое удовольствие в процессе — как ни крути, а это изумительный русский язык, такое редко встречается не только в последнее время, но и вообще, когда каждое слово не просто на своем месте, а еще и в своем, то есть героев, времени, социальном слое и так далее. При этом (даже несмотря на латинские цитаты, перевод которых с электронки не посмотришь особо) изумительно легко и плавно читается, тексты совершенно незаметно заканчиваются, как заканчиваются хорошие дороги, по которым незаметно для себя едешь с большой скоростью. Настолько погружаешься в эту плавность, что даже все перипетии сюжета воспринимаются куда спокойнее и равнодушнее, чем должны, пожалуй. Жутко понравились именно в плане сюжета и юмора две новеллы — "Пирог со сливами" и "Ландскнехты в аду". И если "Пирог" — это по большому счету отлично сделанная, но вполне классическая вариация на тему репки и счастливых совпадений (так бывает в народных сказках), то "Ландскнехты" — нечто необычайное и жутко смешное. Вообще уже не в первый раз замечаю за автором весьма специфические представления об аде как о месте, где по большому счету все то же самое, что и у нас, только что дождя и снега нет (ну разве что из серы), те же людишки, та же организация. Колесо перерождений вместо ада, короче. Возможно, лет через пятьдесят кто-нибудь напишет про это диссертацию, дарю тему. Что касается итальянских новелл, они милы, но несколько однообразны. Слог, выдумки и особенно историческая эрудиция, разумеется, выше всяких похвал — и при этом упорно кажется, что читаешь сборник народных сказок около того периода. Автору удалось очень ровно выдержать стилистику от первого текста до последнего, что, конечно, делает ему честь, но при прочтении подряд истории начинают немного сливаться. В целом — чудесный сборник легких, изумительно написанных вещей, который, как все хорошее, быстро заканчивается.

|

| | |

| Статья написана 24 сентября 2013 г. 21:22 |

сабж Мне рекламировали эту книгу как нечто напоминающее "Укус ангела", от которого я была просто в восторге, но это в лучшем случае весьма слабое подражание. Такое чувство, что автору стало неловко за взятую в "Укусе" высоту и тон и он решил ее слегка разбавить, с одной стороны, за счет бесконечного метания по разным эпохам и местам (что еще можно простить), а в другой — опостылевшими реалиями девяностых с братвой, крышеванием, легкими деньгами, утюгами на пузе и тд. Увы, вот это и правда получилось неловко — Марш Мендельсона звучит сам по себе отлично, несмотря на весь пафос, но если примешать к нему шансон, испортишь вконец и то, и другое (хотя возможность что-то испортить как в шансоне, так и в "типичных реалиях девяностых", конечно, под большим вопросом). Как бы там ни было, роман значительно слабее и как нечто цельное и эпически-прекрасное не воспринимается совсем. А ведь неплохая идея, казалось бы: живет себе на Руси род Норушкиных, которым на роду (пардон) написано во времена сомнений и тягостных раздумий народных звонить в колокол народного же гнева, тем самым поднимая публику на восстания, соляные бунты, революции и прочие бесчинства. Но вот практическая реализация идеи сделана наихудшим, пожалуй, образом — пафос и мистика отдельных моментов (чем и был хорош "Укус") полностью снимаются другими эпизодами, скучно, а временами комично-бытовыми. Да, извините, про быт девяностых в его апофигее я читала столько, что меня тошнит от самой мысли. Более того, я и сама в это время уже жила на свете, и ничего столь анекдотического, как это любят описывать в литературе, не заметила. Хочется сказать, ну ребята, ну хватит уже, напишите про времена Тредиаковского, про завоевание Сибири, только не бросайте меня в терновый куст и оставьте вы эту поганую тему, которую приличному человеку должно быть уже стыдно трогать руками. В целом текст — это такое лоскутное одеяло из разных эпизодов жизни разных Норушкиных в разных эпохах. Отдельные эпизоды, действительно, интересны и вызывают желание узнать, что же там было дальше и глубже. Но сделать это толком не получается (даже если автор бегло успевает это пересказать), потому что повествование тут же перескакивает на другой, куда менее интересный эпизод. Цельного впечатления не остается, а остается чувство, что ты пришел посмотреть интересный мультик, а после пяти минут тебе начали впаривать документальный фильм из жизни ластоногих. Вроде как и не совсем обманули — но и определенно не оправдали ожиданий.

|

| | |

| Статья написана 12 сентября 2013 г. 22:35 |

сабж Ее так старательно рекомендовали на ФЛ, что я сдалась, хотя вообще я стараюсь не читать книжки друзей и знакомых, а то потом бывает неудобно писать про них гадости)) Ну вот, yet another киберпанк, подумала я вначале. Собственно, я люблю киберпанк и с радостью его читала бы, пока он не закончился и не превратился в нечто уже совсем неописуемое. Если вкратце, то это киберпанк + Вита Ностра + ура-патриотическая история про попаданцев (отчаянно отдающая "Когда воротимся мы в Портленд", только с pov наоборот). Киберпанковая часть понравилась мне, признаюсь, больше всего, сама идея Пределов и возможности их перехождения, лайфхакерство (люблю это словечко) как профессия и тд. На мой вкус, можно было бы на этом и остановиться — получился бы куда более чистый жанр, проработанный. Даже параллельные миры я готова простить, во всяком случае, в изложении автора они получились интересными, хоть и как-то неоправданно ограниченными. Даже если бы закончить на параллельных мирах, уже было бы неплохо, но увы. Когда началась "попаданческая" часть, я, признаюсь, прямо расстроилась — ведь так неплохо все шло, а тут на тебе, посреди современного киберпанкового сюжета внезапно начали сражаться псевродусские войска с псевдомонгольскими. Нет, сама по себе, в отрыве от остального текста эта часть тоже хороша. По крайней мере, в ней единственной чувствуется, что герои все-таки живые люди, а не функции (два главных героя, по крайней мере). Потому что в хорошего мальчика Алея, который почему-то влюблен в скучную и высокомерную девочку Осень и опасается зловещего властного бандита Воронова, как-то совсем не верится. Зато стоит юному хрупкому герою (воюющему за псевдомонголов в псевдокуликовской битве) оказаться в плену у того самого потенциального тирана и отцанародов Воронова — вот тут-то между ними начинает искрить так, что остается только удивляться. Ну кого вы обманываете, хочется сказать))) Конечно, издавна все древние русичи обращались с монгольскими пленными так, что, казалось, на следующей странице уже будут совершать над ними насильственные действия сексуального характера, перекинув через седло (а потом носить на руках, да!) А потом они уже идут вместе в баню, и Алей так рассматривает шрамы Воронова (на протяжении нескольких абзацев, кажется), что читатель понимает, что ничего насильственного там уже не будет, только обоюдное согласие. Вот только с ежиком вышел прокол, короче. Что, впрочем, меня лично ужасно порадовало (кстати, вероятно, нормальные люди ничего такого заметить не должны, но старого девианта-то не обманешь). Что до концовки, то все это, и значительно лучше (читай, менее пафосно, что для фантастики подобного рода одно и то же) я уже читала в Вита Ностра. Река имен/символов/понятий, Море того же — хорошо, что я не филолог и не айтишник и ничего в этом всем не понимаю, а то мне, вероятно, было бы еще печальнее, потому что ощущения глубокого смысла не остается, остается ощущение "здесь должен быть глубокий смысл". Хотя без него (и без иллюзии оного) обычно бывает лучше, конечно, но увы. В целом — интересно, если вы любите киберпанк, но под конец несколько приедается, учитывая, что предсказать, куда бросит героев и, главное, зачем, совершенно невозможно.

|

| | |

| Статья написана 12 сентября 2013 г. 22:09 |

сабж Очаровательный маленький сборник новелл вполне скрасил мне уже надоевшую дорогу примерно от Модены до Римини, жаль, что быстро закончился. Удивительно приятное чтение как процесс, не ради сюжета, а ради самого текста. В придачу ко всему, часть новелл очень ловко стилизована — даже не скажу, что под что-то просто узнаваемое, а скорее под стилистику некоего периода в литературе — хотя я тот еще специалист в этих вопросах, конечно. Еще одна забавная особенность — замах без удара. То есть в основном завязка есть, а вот развязки нет, тексты просто заканчиваются и все либо просто заканчиваются ничем. Поначалу это несколько обескураживает, а потом начинает приносить удовольствие, потому что понимаешь, что всю дорогу тебя обманывали и это-то и был уже сюжет, а не увертюра. Из-за этого остается дивное ощущение легкости от текста, и невольно расстраиваешься, что уже все закончилось. Легкость, впрочем, не мешает тому, что это еще и очень забавно именно в плане слога. Такие, знаете, джеромовские шутки, которые не вызывают громкий смех, но неизменно вызывают улыбку, причем даже в основном нельзя ткнуть пальцем в какое-то конкретное место и сказать, что вот, это-де шутка. Я выписала себе в телефон фразу "Через дорогу переметнулась небольшая свинья и скрылась в овсах" и перечитываю ее в дни тягостных раздумий, и жить становится приятней. Хотя, признаться, изумлялась причудам авторского стиля первые страниц десять, пока не осознала, что это киндл обрезает у меня последнюю строчку на каждой третьей странице в пдф. Сюжеты под стать слогу: легкие, неторопливые и забавные. Помимо не впечатлившей меня, но милой истории про Сократа — несколько зарисовок из быта примерно середины 19 века, каких-нибудь русско-тургеневских времен. Душераздирающая история про проклятую лошадь, привыкшую останавливаться у одних и тех же притонов, куда часто хаживал старый хозяин животины, к примеру. Или забавная фантазия на тему портрета дориана грея на отечественной почве — получился такой забавный неужасный ужас в духе по. В общем, не скажу, что это так же феерично прекрасно, как "Овидий" — и то хорошо, а то земля могла бы и не вынести такой концентрации, но почитать приятно.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов