| |

| Статья написана 24 апреля 2022 г. 11:36 |

Фаддей Булгарин у истоков российской фантастической литературы Творчество Фаддея Булгарина, одного из наиболее одиозных представителей российского культурного пространства XIX века, получило крайне неоднозначную оценку как со стороны современников, так и позднейших исследователей. Писателя неоднократно упрекали в конформизме, коммерциализации вербального искусства, шаблонности и компилятивности текстов. Именно ему посвящены блистательные эпиграммы, уничижительные карикатуры, разгромные статьи и ироничные заметки ведущих представителей эпохи — А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова и многих других. Неприглядный образ Ф. Булгарина рисует и очевидец многих петербуржских литературных интриг белорус К. Вереницын, высмеивает его в своей знаменитой поэме «Тарас на Парнасе»: <…> Аж нехта з-паміж іх пішчыць: «Памалу, братцы, не душыце Мой фельетон вы і «Пчалу», Мяне ж самога прапусьціце І не дзяржыце за палу! А не, дык да душы, ў газеце Я вас аблаю на ўвесь сьвет, Як Гогаля ў прошлым леце, — Я ж сам рэдактар ўсіх газэт!» Гляджу сабе — аж гэта сівы, Кароткі, тоўсты, як чурбан, Плюгавы, дужа некрасівы, Крычыць, як ашалелы, пан. Нясе вялікі мех пан гэты, Паўным-паўнюсенька набіт. Усё там кніжкі ды газэты, Ну, як каробачнік які! Подобным сатирико-комическим портретом зачастую и ограничивается восприятие современным неискушенным читателем «величайшего русского писателя», по версии энциклопедического словаря Брокгауза за 1832 год (где, к слову, А. Пушкин именуется всего лишь «многообещающим поэтом»). Но несмотря на то, что как минимум половина инсинуаций вокруг личности вспыльчивого и горделивого «поляка» была прямо или косвенно обоснована, невозможно игнорировать очевидное противоречие между некоторыми его поступками и старательно создаваемым в обществе образом антигероя. Ведь именно «Видок Фиглярин» (красноречивый эпитет А. Пушкина) сохранил архив приговоренного к смертной казни декабриста К. Рылеева, активно популяризировал творчество своего близкого друга А. Грибоедова, оказал существенную поддержку А. Мицкевичу, начинающим Н. Гоголю, М. Лермонтову и др. Сложно также отрицать и личный вклад уроженца Беларуси в развитие российской словесности. Речь, в первую очередь, идет о поразительно умелом оперировании Ф. Булгариным новейшими стратегиями издательской и писательской деятельности с их ориентацией на массового читателя, полемичностью, сенсационностью — факторами, предопределившими появление первого восточнославянского бестселлера — романа «Иван Выжигин», разошедшегося небывалым для своего времени тиражом более чем 10 тысяч экземпляров. Упомянутая книга закрепила за ее автором репутацию родоначальника приключенческого жанра в российской литературе и предвосхитила появление таких шедевров, как «Мертвые души» Н. Гоголя, «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова и др. Однако по-настоящему уникальным явлением в словесности XIX века можно назвать фантастические произведения Ф. Булгарина, где отразилась вся смелость научных взглядов писателя, широта его социальных, культурных, экономических воззрений, сложная парадигма морально-этических императивов. Имеются в виду «Невероятные небылицы, или Путешествие к средоточию Земли» (1824), «Правдоподобные небылицы, или Странствование по свету в XXIX веке» (1824), «Сцена из частной жизни, в 2028 году, от Рожд. Христова» (1828), «Чертополох, или новый Фрейшиц без музыки» (1830). Безусловно, данные тексты не лишены недостатков, ведь, будучи созданными в период Позднего Просвещения в России, они чрезмерно дидактичны, декларативно прямолинейны. Кроме того, Ф. Булгарин, основным профессиональным занятием которого была журналистская и редакторская деятельность, нередко отдавал предпочтение малым прозаическим формам, что не всегда положительно влияло на рецепцию того или иного произведения, представленного в форме эскиза, черновика или отрывка из утопического трактата. Тем не менее, многие явно слабые в художественном отношении тексты автора демонстрируют весьма оригинальные сюжетные решения. Например, «Чертополох...», хоть и апеллирует к чрезвычайно популярному среди романтиков мотиву договора человека с темными силами, иронически переосмысливает его, делая ставку на реалистическое повествование. Так, на предложение главного героя приобрести его душу дьявол с улыбкой замечает: «Ты, любезный Чертополох, столько накутил в жизни, что душа твоя давно уже наша собственность; но как я рад служить добрым приятелям, то в угоду твою готов купить твое тело». При этом образ наделенного инфернальными силами смертного по инерции используется писателем в качестве объекта литературной критики, что может восприниматься как отсылка к многочисленным оппонентам главного издателя «Северной пчелы»: «Но к чему это ведет? Сатира поправляет, пасквиль только гневает без поправы. Впрочем, сбить в одну кучу и добрых и злых, и умных и дураков, и друзей и врагов доказывает, что у Чертополоха нет души, нет утонченного чувства изящного и что не любовь к добру водила его пером, а злоба и зависть». Метафоричность рассказа окончательно разрушается в конце произведения, когда автор предлагает читателю незамысловатый дешифратор своего замысла: «Какая нравственная цель этой сказки? Поставьте слово порок вместо черта — и все разгадано». Дьявол оказался неспособным осчастливить главного героя, ведь писатель, будучи глашатаем среднего класса — служилых дворян, провинциальных помещиков, чиновников, купцов, мещан, — не верил в случайный успех. Именно поэтому его Мефистофель замечает: «Не моя вина,<...> что ты всегда нуждаешься в деньгах. Расчет, бережливость, приличное употребление богатства, все это по части нравственной — а моя часть телесная, и я не мешаюсь в распоряжение твоих страстей. Чтоб распорядиться деньгами, надобно более ума, нежели чтоб приобресть их». Еще более традиционными, на первый взгляд, могут показаться «Невероятные небылицы, или Путешествие к средоточию Земли». В упомянутой повести писатель обращается к хорошо известному мифологическому мотиву катабасиса — сошествия в ад, — определенным образом модифицированному под влиянием технологической эпохи. При этом очевидным является наследование автором сатирико-фантастической традиции Дж. Свифта, чей знаменитый Гулливер посетил ряд стран, каждая из которых выступила своеобразным метафорическом воплощением того или иного аспекта существования общества. Примечательно, что в белорусской литературе аналогичный подход к осмыслению мотива инфернального путешествия продемонстрировал Янка Сипаков в своей повести «Блуканне па шшасвеце» (1994). Ф. Булгарин же, моделируя на страницах своего текста три кардинально различных социума, представляет свою собственную концепцию просвещенного общества как явления процессуального: «...первая полоса, или Игноранция, означает совершенное невежество; вторая полоса, или Скотиния, полуобразованность, полуученость, что гораздо хуже невежества, а третья полоса, или Светония, истинное просвещение, делающее людей добрыми, благонамеренными, смирными, скромными и честными». Особенностями данного произведения выступают также подчеркнутая натуралистичность повествования, стремление научно обосновать саму возможность подземных странствий на основании еще не опровергнутой на то время гипотезы о полой структуре Земли. Последнее вкупе с рядом схожих сюжетных решений, в свою очередь, объединяет повесть Ф. Булгарина со знаменитым романом Ж. Верна «Путешествие к центру Земли», к слову, вышедшим в свет через целых 40 лет после появления российского текста. Самой же удачной с художественной точки зрения является утопия писателя «Правдоподобные небылицы, или Путешествие по миру в XXIX веке», которая считается первым в истории российской литературы описанием путешествия во времени. Подобный мотив помогает автору по-новому раскрыть свой любимый прием сопоставления прошлого и современного («Сцена из частной жизни, в 2028 году, от Рождества Христова» (1828), «Иван Иванович Выжигин» (1839), «Две противоположности» (1843) и др.), придает повествованию черты футурологического прогноза. Кроме того, именно в «правдоподобных небылицах» Ф. Булгарин сумел наиболее полно и последовательно изложить всю сложную парадигму своих морально-этических, общественно-политических, научных и экономических взглядов. Для успешной репрезентации такой комплексной задачи писатель обращается к двум различным литературным формам: античному диалогу и развернутому рассказу. Беседа философско-полемического характера служит толчком для развития действия внутри каждого темпорального среза. Так, в «режиме реального времени» главный герой диспутирует с товарищем по поводу гипотетических пределов совершенства человеческого общества. После совершенного персонажем перемещения основным сюжетным стержнем становится его разговор с Профессором. Данный подход придает тексту ярковыраженное публицистическое звучание в духе платоновских трактатов или «Города Солнца» Т. Кампанеллы. При этом автор стремится к стилизации своего произведения в жанре хождения с характерным для данной литературной разновидности акцентом на экзотичности, фантастичности рассказа. Поставленной задаче способствует также соответствующая форма передачи действия: в финале «Путешествие...» оказывается случайно найденной анонимной рукописью, продолжение которой написано на неизвестном языке и требует надлежащего перевода и толкования. Но даже на страницах незавершенной повести писателю удалось представить колоссальный по своему размаху футурологический прогноз, поставивший окончательную точку в многолетних поисках идентичности, метаниях автора между различными национальными и социально-политическими группами. Сын соратника Т. Костюшко, названный в честь последнего, капитан наполеоновской армии, член вильнюсского литературного объединения шубравцев Ян Тадеуш Кристоф Булгарин окончательно самоопределился в пользу действительного статского советника Фаддея Венедиктовича Булгарина. Именно поэтому в произведении вся сложная картина будущего человечества видится писателю через призму развития России: от вопросов повсеместного использования русского языка до тех или иных геополитических проблем восточнославянской империи. Несмотря на очевидную утопичность данной части «правдоподобные небылиц», многие прогнозы автора оказались чрезвычайно близкими к истине. Примечательно, что, вознося язык российского государства на пьедестал национальной словесности, в будущем автор не видит его в качестве средства международной коммуникации: «Хозяйка сказала мне несколько слов на неизвестном мне языке, но, увидев, что я не понимаю, спросила по-русски, неужели я не говорю по-арабски. — Нет, — отвечал я, — в наше время весьма немногие ученые занимались изучением сего языка. — Это наш модный и дипломатический язык, — сказал профессор, — точно так же, как в ваше время был французский». В контексте футурологического дискурса еще более дальновидным выступает описание Ф. Булгариным научно-технических аспектов будущего: «...я увидел господ и госпож в парчовых и бархатных платьях, выметавших улицы или поспешавших с корзинами на рынок в маленьких одноместных двухколесных возках, наподобие кресел: они катились сами без всякой упряжки по чугунным желобам мостовой с удивительной быстротой. Вскоре появились большие фуры с различными припасами, двигавшиеся также без лошадей. Под дрогами приделаны были чугунные ящики, из коих на поверхность подымались трубы: дым, выходивший из них, заставил меня догадываться, что это паровые машины». Аналогичное смелое для своего времени предсказание делает автор касаемо использования в будущем и других транспортных средств: «подводные суда, изобретенные в наше время американцем Фультоном и усовершенствованные англичанином Джонсоном, введены в употребление» и др. Писатель также делает попытку осмысления праксеологических и этических аспектов научной практики. В качестве доминанты функционирования общества называются: приоритет интеллектуального труда: «<...> у профессора будет более золота, нежели в наше время было у всех вместе взятых откупщиков, менял и ростовщиков!..»; утилитаризм любого рода исследований и изобретений: «Из одного любопытства, право, не стоит посвящать жизнь на новые открытия и усовершенствования»; прерогатива этики науки над другими, техническими, дисциплинами: «Особенная наука под названием: применение всех человеческих познаний к общему благу — составляла отдельный факультет». Показательно, что при всем своем восхищении технологиями XIX века автор моделирует возможные последствия их использования, апеллируя, например, к необходимости рационального природопользования: «Оттого-то, что наши предки без всякой предусмотрительности истребляли леса и не радели о воспитании и сохранении дерев, они наконец сделались редкостью и драгоценностью». Приведенная ситуация в созданном писателем мире, вместе с рядом других причин, привела к глобальной смене климатических поясов и заставила жителей Сибири выращивать... бананы. Вместе с проблемой планетарного потепления колоссальным по своей смелости воспринимается также утверждение Ф. Булгарина по поводу судоходности Северо-Западного Прохода. Известно, что появление морского пути через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг стало возможным только в XXI веке в результате таяния ледников. Отдельную футурологическую группу в «правдоподобных небылицах» со ставляют художественно-литературные прогнозы писателя. Очерчивая круг авторов, которые пройдут испытание временем и останутся на полках читателей даже в XXIX веке, Ф. Булгарин довольно критически относится к собственному творчеству: «...тщетно я искал моего имени под буквой Б. Увы! я не мог отыскать его под спудом тысячи лет, и все мои статейки, критики и антикритики, над которыми я часто не досыпал ночей, в приятных надеждах на будущее — исчезли! Сперва я хотел печалиться, но вскоре утешился и, выходя за двери, весело повторил любимое мое выражение: Vanitas vanitatum et omnia vanitas! (Суета сует и всяческая суета)». Безусловно, далеко не все предвидения писателя имеют шансы сбыться. Некоторые из них слишком смелые, даже нелепые, как, например, громоотвод в шляпе или специальные шарики, которые нужно класть в рот и уши, чтобы не оглохнуть от грома во время грозы. Кроме того, автор моделирует цивилизацию, где в совершенстве освоили механику и технологии паровых машин, что в глазах современного читателя выглядит явным анахронизмом. Часть же предсказаний настолько дальновидная, что решительно принять или отвергнуть их на сегодняшний день не представляется возможным (терраформирование Луны, подводные города, инновационные приспособления для повышения слуха, сенсорики, виртуозной вкусовой модификации пищи и др.). С учетом вышесказанного, следует заметить, что в своих фантастических произведениях Ф. Булгарин предстает чрезвычайно неоднозначным писателем. С одной стороны, упомянутый автор публикует ряд текстов философско-публицистического звучания («Правдоподобные небылицы, или Путешествие к средоточию Земли», «Сцена из частной жизни, в 2028 году, от Рождества Xpистoва», «Чертополох, или новый Фрейшиц без музыки»), где довольно интересные сюжетные решения нередко обретают довольно шаблонное художественное воплощение, а элементы фантастического выполняют четкую служебную функцию в рамках просветительской проблематики. Тем не менее, особое место в наследии Ф. Булгарина занимают «Правдоподобные небылицы, или Странствование по миру в XXIX веке» как первый пример прогностической литературы в российском вербальном искусстве. Данное произведение демонстрирует исключительную энциклопедическую образованность автора, его осведомленность в новейших научно-технических достижениях своей эпохи, а также точность их экстраполяций в будущее, что свидетельствует об исключительном таланте писателя как футуролога.

|

| | |

| Статья написана 23 апреля 2022 г. 16:29 |

Сборники рассказов и повестей разных авторов похожи на шкатулки-ларцы, содержащие множество отделений, в которых помешены некие любопытные вещицы, порой даже весьма пенные. Определение стоимости в искусстве дело субъективное, вкусовое, но когда на первый план выходит сверхсмысл, знаковость — это означает, что оценка идет по высшему счету.

Я не скажу, что данный сборник-шкатулка наполнен драгоценностями. Хороший литературно-художественный уровень, добротность, но главное как раз в том и заключается, что сборник белорусской фантастики носит характер ЗНАКОВЫЙ. Это ПЕРВЫЙ сборник произведений фантастического жанра в белорусской литературе, и он отражает глубинные сдвиги культурологического характера в Беларуси. Для себя рядом я ставлю сборник белорусского детектива. Вывод в высшей степени приятный: кризис-упадок, невнятица в белорусской литературе последних полутора десятков лет завершается. Да, выходили яркие вещи отдельных авторов, но не было ни атмосферы, ни движения. В недавнем прошлом у нас было мало ярких произведений в жанрах детектива и фантастики. Многим читателям нравятся книги Н, Чергинца, А. Козлова, В. Маслюкова, С. Булыги, О. Громыко. Это яркие звезды, а нам нужны созвездия. Мне нужно говорить и писать об отдельных ярких авторах приятно, но когда их много, тут начинается гордость за литературу. А это совсем другое дело. ...Сборник фантастических произведений заставляет провести сопоставления, тем более что аналитически нельзя замыкаться на какой-то одной сторонней грани литературного процесса, коль он включает и реалистические произведения, и фантастические, и их самые разнообразные переплетения-комбинации. Реалистическая литература рассказывает об уже свершившихся событиях, «разбор полетов» завершается моральными выводами и раздачей наград и наказаний. Впрочем, порой это поручается читателю, автор как бы стоит в сторонке и наблюдает. Научная фантастика и фэнтези — ее «диалектическая сестра», впрочем сестра старшая и двоюродная, повествуют о событиях, которые еще не происходили в действительности, а скорее всего и никогда не произойдут или могут произойти, но при строго определенных обстоятельствах. Словом, тут полнейшая неопределенность, притом, что эталоном во всех случаях выступает реальный земной мир и человек как эталон разумного существа (или не очень разумного, как посмотреть). Рамки добра и зла раздвигаются потому, что в моделях иных миров, выросших на иной физике, иных космических обстоятельствах, свои взгляды, философия, биология, социальное устройство и т. д. Совершив этот художественно-философский виток, читатель новыми глазами смотрит на себя, на человечество и родную планету... или вдруг у него возникает мысль, а ведь он «не отсюда». Композиция сборника имеет два ярко выраженных центра: научная фантастика и фэнтези. Это соответствует логике эволюции фантастических мотивов, отразивших поэтически логику развития технологической цивилизации. В самом деле жанр научной фантастики вырастал на почве становления научных взглядов и технических достижений, окончательно сформировавшись в XX веке. Наибольшие успехи в этом жанре достигались в странах, в литературе этих стран, где проявлялись наиболее успешно, как сейчас принято выражаться, научно-технические проекты, разумеется, если не мешали некоторые «привходящие» обстоятельства. Например, в советское время научная фантастика (как и детектив) были развиты слабо по причинам главным образом идеологическим, мировоззренческим. Отсюда и слабость этих жанров и в белорусской литературе, отсюда и начало знаковостн сборников по белорусской фантастике и детективу. ...Удивительный художественный парадокс начался в 20-е годы XX века и. как обычно в таких случаях, остался незамеченным. В творчестве Г. Лавкрафта и Р. Говарда проявились мотивы фэнтези. Часто поэты тоньше чувствуют эпоху, чем пророки. А далее: Д. Толкиен. Э. Нортон, фэнтезийные вариации на мифологические мот ивы-темы... Вот и в белорусской литературе проявилось фэнтези, и достаточно своеобразно. Ученые в рассказе С. Гринич «Белая Дама з Лепеля» с помощью компьютера воссоздают-моделируют женский образ. Белую Даму. Они начитались Я. Барщевского и В. Короткевича и начали «играть»... Только игра эта порождает вдруг разумное существо, страдающее и ощущающее некий трагизм своего бытия... Вообще возникает новый вид конфликта и трагедии: столкновение реальной жизни и виртуальной реальности (далее по списку: клоны, роботы, персонажи компьютерной «верстки»)... А как же разум, душа? И руководитель эксперимента замечает: «Душа... дело десятое». Технологическая цивилизация увлечена «тварностью», реальностью, а душа... Что есть душа? Сгусток лептонов? Вот от этого холодного, но агрессивного техницизма и уходят поэты в фэнтези, в сказку, миф.Тут есть свои традиции, и, далеко идущие, они оживают и начинают подпитывать наши души. Проглядываются и «предсигналы» фэнтези у Э. По. Э. А. Гофмана. О. де Бальзака, вообще в поэтике предромантизма и романтизма. У нас это тихо прозвучало в твор¬честве В. Короткевича, но продолжатели-преемники у художника появились только в последние годы, они, как и должно быть, пошли дальше. А. Бычковский в рассказе «Нашчадкт неурау» привлек чернобыльский фактор и на его основе обыграл пробуждение способности к перевоплощению-оборотничеству у тех, кто сохранил гены древних невров. Интересно, убедительно, находчиво. А ведь невры — это странное и удивительное племя, жившее, по свидетельству Геродота, в верхнем течении Днестра, Южного Буга, в бассейне реки Припять... По существу, это территория Беларуси. У невров, по легендам, была способность оборачиваться в волков. А если представить, что племя относится к первым индоевропейцам, а может быть, их происхождение более древнее, то такая способность у них вполне Могла быть на самом деле. А почему бы и нет? Что мы знаем о далеком прошлом? Интересно, один из детей-индиго, о которых сейчас начинают все больше говорить, заметил, что о прошлом официальная история знает мало и многое искажено, однако восстановление истины может повлиять на будущее. Значит, есть в прошлом, разумеется далеком, но исключительно значительном для мировоззрения современности, нечто такое, что может перевернуть устоявшиеся представления... В своей монографии «гуЦфалопя Беларуси (2000) Т. И. Шемякина отмечает, что факт «перворожденности» невров в отдельных районах Гродненской области признавали даже немецкие национал-социалисты, а они были весьма щепетильны в национальном и расовом вопросах. Не зря увезенные-утащенные в СССР и в США материалы из «Аненербе» засекречены до настоящего времени. Некоторые районы Гродненской области были включены в состав рейха и жители этих районов не испытывали особого давления со стороны оккупантов. Немцы считали, что тюрки и монголы туда не дошли, а значит, сохранилось автохтонное население. Странная получается история, и реализовать ее можно, по сути, только в жанре фэнтсзи. Однако тут нашим писателям надо догонять... Ю. Никитин в серии «Трое из Леса» выстраивает мощную и яркую мифологию именно на основе невров. Трое выходят из Леса, за которым явно в виду имеется именно Беловежская пуща. Один из них, Олег, потом и становится Вещим, он умеет превращаться в птиц. Таргитай в скифской мифологии (а ведь Геродот определял невров как «лесных скифов») становится прародителем скифов и входит в разряд богов. Наконец. Мрак, богатырь и воин, умеет «перекидываться» в могучего черного волка. А в их Лесу хранилось одно из великих сокровищ старых богов. Тут и обыгрывание «старой» мифологии, но ведь это и творение новой мифологии. Именно эта особенность присуща фэнтези, этим она сильна и культурологически еще совершенно не исследована. И еще одна традиция, в которую вписывается уже Л. Рублевская своим рассказом «Адзш-ка». И в сказках, и в фантастике есть мотив Дара недостойному, скажем, фея подарила уродцу-мутанту Цахесу три золотых волоска, которые обладают волшебным свойством переадресовывать на него все умное, остроумное, внешне красивое, произнесенное в присутствии альрауна. Он сам тоже видится окружающим, как красавец, хотя и есть люди, которые видят его в настоящем, уродском, обличье. Волшебнику Альпанусу пришлось провести с неосмотрительной феей разъяснительную беседу. Кто дал ведьмаку дар исполнять желания, вполне ясно, но ведьмак пользуется даром бездарно. Правда, он стар, умирает, и, по сути, случайно высказывает желание округлить неполные числа до полных, прибавляя к ним единичку. И в мире начинается сумятица. А ведь тема Дара является серьезной моральной проблемой, когда человек получает невероятное могущество. Как он им распорядится? Не выдерживает груза Дара герой «Чудотворца» Г. Уэллса, выдерживает персонаж рассказа А. Куприна «Звезда Соломона». Ну. а в рассказе Л. Рублевской скрыта еще и перекличка с тем беспокойством, которое охватило компьютерные круги перед наступлением третьего тысячелетня: боялись, не собьются ли машины. Машины не сбились, сумятицы не возникло. В поэтике научной фантастики есть закон, согласно которому ни одна поднимаемая проблема не может быть решена окончательно. К решению могут подключаться и другие писатели. Так. по существу, сделала С. Грыннч в «Белай Даме з Лепеля». Тема виртуальной жизни сразу заинтересовала художников. Материализуются персонажи у Д. Пристли в романе «Дженни Вильерс. Роман о театре». С. Лем тревожно рассматривал возможности создания фантоматических миров, которые сами себя считали бы мирами абсолютно реальными, И профессора Коркорана мучает мысль: а может, и он сам, и его мир тоже создание некоего разумного существа. С. Лем писал об этом еще в 60-е годы прошлого века, а ведь сейчас компьютеры действительно способны, при участии человека разумеется, создать виртуальное изображение, практически неотличимое от реального... А если будет сделан следующий шаг?.. Повесть А. Козлова «Дети ночи» идет в русле старой традиции борьбы Добра и Зла. Света и Тьмы. Бога и дьявола, но писатель ввел в сюжет тонкий психологизм. Ущербность и ничтожество его персонажей, находящихся на самом дне жизни бомжей и. по существу не знающих почти от рождения иной жизни, делает их соблазнительной добычей для темных сил. хотя и в разном качестве. Вилен должен стать палачом, пройти экзамен на право служить Ночи-дьяволу, Нина — стать жертвой. Его «вербовшик» Гурон продался, не договор заключил, а именно перешел на Ту сторону, перешел еще и потому, что не способен к любви. А Вилена спасает любовь Нины, неожиданная в этом образе, неожиданная, как всякое чудо. Данте, великий Данте, прав: «Любовь движет солнца и светила». В чисто художественном отношении повесть А. Козлова, пожалуй, самая сильная в сборнике. Космическая тематика, вообще самая богатая в поэтике научной фантастики, по сути, даже представляющая собой «внутренний жанр», занимает треть сборника. Здесь представлен основной набор сюжетов-тем: контакт, более или менее разработанные модели мирон, комическо-игровой сюжет в духе С. Лема. просто тема человека и космоса. Г. Ануфриев и В. Цветков в повести «Зеркало Вселенной» нарисовали любопытную и многоуровневую модель цивилизации, использовав и робинзоновские мотивы, и тему пришельцев, просматривается и аллюзия с земной историей периода блестящего Возрождения, когда. Однако, особенно ярко пылали костры инквизиции. Кроме коренной расы (нарраваки) на планете оказались еще три расы, но все они пришельцы. Люди и «призраки» оказались там случайно, в результате кораблекрушений много лет назад, а «сурги» не то пираты, не то просто технократическая до браконьерства раса, которая, по существу, пожирает планету, переводя почву в предметы и машины. Аллюзия с земной (западной) цивилизацией очевидна. Технологическая цивилизация и в самом деле порой ведет себя на Земле, как на чужой планете, хищнически разрабатывая недра и уничтожая фауну и флору (потом, правда, создаются всякие заповедники и заказники, но это уже музеи, не более.) Попавшие на планету когда-то люди (все разумные расы на планете не просто гуманоиды, но близки друг другу биологически, это важное условие в сюжете) уже давно забыли, кто они и откуда. Вот только сны снятся странные: небо голубое, белые облака. Это считается психическим отклонением, преследуется, как преследовали в эпоху Возрождения людей с паранормальными способностями. «Призраки», тоже попавшие случайно на эту планету, обладают способностью к мгновенному преодолению пространства в пределах планеты. И идет постепенное открытие потомками экипажа когда-то попавшего на планету корабля, кто они такие. Вообще-то этот сюжет в западной фантастике растянули бы раз в пять, внеся всякого рода «подробности», длительное и опасное путешествие к «капсуле»-кораблю (обнаружения которого очень боятся «сурги» как официальные власти), по дороге были бы всякие приключения, схватки, преодоление опасностей. Здесь все кратко, внятно, и это помогает возникновению удивительного сравнения. Р. Бах, поэт, философ, летчик в одной из своих повестей рассказывает, как однажды после азартного и продолжительного выполнения в небе фигур высшего пилотажа он приземлился и вдруг почувствовал с абсолютной ясностью и уверенностью: «Я не с этой планеты, это не моя планета, я родом не отсюда. Я с той планеты, где люди летают. Придет время и туда вернусь». Похожие переживания были и у товарищей Р. Баха, тоже летчиков. Все ли люди на Земле принадлежат изначально к человеческой расе? Ведь иным снятся странные и удивительные сны, как они снятся космонавтам на орбите. А. Алешксвич и Р. Боровикова «нагрузили» свои рассказы философским содержанием с богатым подтекстом. Логическая линия «Асобы» А. Алешкевича идет и к «Солярису» С. Лема, и к «Черному облаку» Ф. Хойла, а далее выстраиваюся рассуждения о природе человека, уровне развития разума и о том феномене, которому удивлялся философ И. Кант, определяя его как «нравственный закон». Какая нравственность может быть у существа, подобного Океану Солярис, подобного персонажу рассказа А. Алешкевича? Теме войны, и космической, и внутрицивилизационной, посвящены рассказы Г. Ануфриева и В. Цветкова («Неучтенный фактор»), Ю. Брайдера и Н. Чадовича («Планета Энунда»). В 60—80-е годы прошлого столетия эта тема в научной фантастике, как. впрочем, и в реальности, была весьма злободневной. Казалось, что угроза глобального военного конфликта исчезла с окончанием «холодной войны». Казалось, однако, разработки Римского клуба, считающего МАТЕМАТИЧЕСКИ, что население планеты Земля следует сократить до одного миллиарда человек, наводит на самые мрачные антиутопические, эсхатологические сюжеты... Странно, что политики умалчивают эти расчеты, а ведь процесс идет. Тема космоса не просто добавляет литературе сюжетов и ситуаций, через нее идет анализ будущих путей развития человека в иных физических условиях. Если на Земле европеец, переселившийся в Африку или Индию, может оказаться в очень трудном положении физиологически, то что же говорить, скажем, о Луне? Хорош и спокойно психологичен рассказ В. Кастрючина «Лунянин», а ведь это путь формирования новых разумных рас, отпочковывающихся от человека. Этот сюжет разрабатывается в научной фантастике, к этому ведет сама логика выхода человека в Космос. Психологичен и рассказ классика белорусской фантастики В. Шитика «Чаргон ш не?». Разговоры о мужестве, чести, благородстве хороши в спокойной обстановке, а вот если человек, люди не только физически устали, но устали морально, когда уже настроились психологически на скорое завершение трудного и нудного полета (замените: дежурство на полярной или антарктической станции, боевое дежурство и др.), а тут вдруг возникает почти необходимость продления полета, дежурства. Этого можно избежать, отказаться, но как быть тогда с совестью, честью... Ситуации известные, но перенос их в космос делает их «модельно-идеально насыщенными»; такие расчеты делаются в физике, когда берут «идеальный газ», для полноты расчетов убирая естественные помехи. Дело тут еще в том, что обычные, штатные ситуации «приедаются», становятся заурядными, воображение и душа человека застывают, вот тут и необходимо нечто чрезвычайное по своей музыке... чтобы встряхнуть эмоции, пробудить их. Вот этой цели отвечают, хотя на свой лад, притчи, ирония, юмор. Таковы рассказы С. Булыги «Будущий друг», Г. Ануфриева «Музей» и «Навагодняя казка», В. Цветкова «Зор-ныя пячоры», с ними резко контрастирует жесткая и страшная действительность «Салдата» Ю. Нератка... А реальный мир?.. Он может оказаться и более страшным, и удивительным, и скучным, как осенние будни,— тут все зависит от нас. Но научная фантастика и фэнтези расширяют границы НАШЕГО МИРА, изощряют разум и чувства. И те, кто читает и понимает фантастику, не будут особенно «трусливо-трепетно» вести себя и при контакте с инопланетянами (а ведь «тарелки» летают вокруг Земли и каждый может оказаться в роли контактера). При столкновении с Неизвестным (для этого вовсе нет необходимости лететь за тридевять галактик. Неизвестного хватает и вокруг нас)... А после пейзажей «Властелина колец» Д. Толкиена свежее воспринимаешь и лес, и горы, впрочем, людей тоже. После Океана Солярис С. Лема смотришь на простое белорусское озеро, как на... разумное существо, на деревья-онты, впрочем, тоже. Вот вам и пылинки на ноже карманном. Как читаются сборники? Их нельзя читать подряд, как романы. Один рассказ наугад, другой... Да, сборник белорусской фантастики — это явление в современной белорусской литературе, он должен прийти в школы и гуманитарные вузы. Данный вывод делаю, в сущности, профессионально как преподаватель литературы и вижу, КАК КРАСИВО можно анализировать материал для учеников и студентов. Тут развитие и лексики, и музыки, и грамматики белорусского языка. А это уже для языковедов. Далее — развитие теории-аналитики, ведь есть в нашей белорусской научно-культурной реальности такие сокровища, такой материал, который не использован писателями самых развитых «фантастических регионов»... Но это тема для отдельных разговоров. Станіслаў Саладоўнікаў, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай філалогііі і сусветнай літаратуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва. https://fantlab.ru/work174152

|

| | |

| Статья написана 21 апреля 2022 г. 07:47 |

Термин "фантастика" в оборот ввел французский критик Шарль Нодье в 1830 году. Но неужели вы думаете, что и родилась она, космическая наша, только вместе со своим обозначением? Как высказался Кир Булычев: "Фантастика начиналась, когда охотники пришли с охоты, один из них нарисовал убитого им медведя — это был реалист, а второй нарисовал медведя, которого он убьет завтра — это было рождение фантастики". Сегодня терминов в сей области более, чем можно понять... Долго пытались отделять "чистую" научную фантастику от фэнтези, а также утопий, фантасмагорий, мистики и т.п. Один из "столпов" жанра, американский литератор и издатель Хьюго Гернсбек, доказывал, что истинная фантастика должна "предсказывать, обучать и не предаваться пустым фантазиям". Никаких гоблинов, только честные инопланетяне! Но литературоведы уже махнули рукой на попытки классификации в сегодняшней каше стилей и жанров. Не будем привередничать и мы. К сожалению, формат газетной статьи позволит нам остановиться всего лишь на отдельных эпизодах истории отечественной фантастики, к тому же оставив "за кадром" фантастику русскоязычную... Ну да нельзя же "объять необъятное", как говаривал Козьма Прутков, персонаж тоже вполне фантастический.

Призрак плачет на кургане Наша литобщественность периодически разражается дискуссиями на тему "Чаму у нас няма беларускамоунай фантастычнай лiтаратуры?". Но так ли это? Начиналось все со сказок и легенд. Неудивительно — и в то время, как Джонатан Свифт писал своего "Гулливера", и когда Распе отправлял барона Мюнхгаузена на Луну, а Мэри Шелли сочиняла "страшилку" о Франкенштейне и его монстре, в Беларуси создавать национальную литературу было невозможно. Поэтому первые произведения, имеющие отношение к фантастике, написаны тут на польском языке. В XVIII веке веселый монах Караль Жера сочинил свою озорную, карнавальную "Торбу смеха", использовав народные анекдоты и сказки. В XIX веке появляется произведение, до сих пор вызывающее множество подражаний, — "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах" Яна Барщевского. Заброшенные усадьбы, летающие драконы-цмоки, плачущие на курганах призраки, нерадивые школяры, превращающиеся в огромных тараканов (совсем по-кафкиански), русалки, лешие, чернокнижники... Это было весьма далеко от "темы века" — прогресс, изобретения, географические открытия... Но подлинный расцвет фантастической литературы настал в ХХ веке. Странный художник, Язэп Дроздович, бродит по дорогам Беларуси и рисует цикл "Нябесныя бегі" — пейзажи других планет, например, "Гуканне вясны на Сатурне". Вацлав Ластовский пишет "Лабiрынты", книгу, от которой иногда и ведут отсчет белорусской фантастики. Таинственная жизнь бесконечных подземелий под Полоцком однако не слишком широко захватила умы, поскольку появились темы иные... Революционные. Всемирная революция начинается на Марсе В 20 — 30-е гг. прошлого столетия жанр фантастики пришелся "ко двору" новой идеологии. Поручалась ему популяризация научных знаний, а главное — живописать то будущее, которое намеревались построить. Мировая революция, коммунизм в масштабах Вселенной... Если помните, герои "Аэлиты" Алексея Толстого участвуют в пролетарском восстании на Марсе. "Либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо не будет никакого, а будет песок и пыль на мертвой планете". Не остались в стороне и наши писатели. Фантастическая повесть Янки Мавра "Чалавек iдзе!.." вдохновлена идеей победы человека труда. Кондрат Крапива печатает любопытную поэму "Хвядос — Чырвоны нос", сюжет которой явно перекликается с "Клопом" Маяковского. Герой, закоренелый пьяница, "заспиртовывает" себя при жизни. Через сто лет Хвядоса размораживают... И он попадает в Беларусь светлого коммунистического будущего. Все живут как бы в одной стране, с единым всеземным языком, другие языки сохраняются в качестве диалектов. Кстати, вывески обязательно двуязычные. "Скрозь электрыка слугуе", освоен и "мирный атом", жители пользуются автокрыльями и подвижными тротуарами. Поскольку вся планета представляет собой одно огромное хозяйство, каждая страна имеет свой участок деятельности. Беларусь — гигантская свиноферма. Да, еще мы выращиваем сады... Представляете — 1930 год, полным ходом начинаются репрессии... В литераторской среде — грызня, разборки, обвинения в упадничестве, буржуазных мотивах... А тут — о будущем безоблачном счастье. К тому же Кондрат Крапива, бывший отнюдь не в стороне от литпроцесса, использовал поэму, дабы расквитаться с врагами. В тексте — шаржи на известных писателей. Кто достоин светлого будущего, кто нет... Возможно, эти изобличения и имели последствия, отнюдь не фантазийные. Наш звездолет врезался в Проксиму Центавра 21 сентября 1937 года в британском издательстве "Аlien&Unvin" была напечатана книга, ставшая культовой, — фэнтези Дж.Р.Р.Толкиена "Хоббит". Теперь предложено считать эту дату всемирным Днем фэнтези. А на территории Советского Союза в то время фантастическая литература признается "проявлением враждебного модернизма". И практически исчезает. Дозволяется разве что так называемый "ближний прицел": описывать изобретения, которые вот-вот совершит советская наука. И так — до второй половины 50-х, когда сдерживаемая фантазия творцов не только выплеснулась, но просто-таки рванула к звездам. Роман И.Ефремова "Туманность Андромеды", вышедший в 1957 году, стал точкой отсчета для новой "фантастической волны". Тем более фантастика на глазах становилась реальностью — первый спутник, полет Гагарина... В белорусской литературе появляются книги Янки Мавра "Фантамабiль прафесара Цылякоускага" и Миколы Гамолко "Шосты акіян". Активно осваивается в жанре Владимир Шитик, пишет фантастические рассказы Наум Цыпис. А вот ненапечатанная при жизни повесть Владимира Короткевича "Адвакат д'ябла" из ряда "выбивается" — сегодня ее назвали бы готической фэнтези. Но постепенно оказалось, что фантасты "зарвались". От "Собачьего сердца" Булгакова и "Сказки о тройке" Стругацких вреда идеологической машине посчитали отнюдь не меньше, чем от диссидентских мемуаров. В 80-х фантастику вновь пробуют усмирить... Но поздно. Народ вошел во вкус. А оттенок запретности только добавил интереса. Тем более — в жанре столько возможностей для завуалированных намеков и издевок над официозом! Клубы любителей фантастики растут соотносительно с клубами авторской песни, то есть бурно и неконтролируемо. В середине 80-х довелось и мне побывать на заседаниях такого клуба, в самом подходящем помещении — на физфаке БГУ, где по назначенным дням собирались "высоколобые" любители Брэдбери и Воннегута. До сих пор помню, как шепотом хвалили одного из адептов клуба, написавшего повесть, в которой действовали злобные сиамские близнецы, называвшиеся Карл Маас и Фридрих Энгеляс или вроде того. В газете "Чырвоная змена" появляется популярная рубрика коротких фантастических рассказов. Правда, не сказать, чтобы в этом жанре усердствовали "профессионалы". Возможно, потому, что за жанром утвердилось звание "несерьезного". Но все же что-то появлялось — от романов Василя Гигевича и антиутопии Алеся Адамовича "Последняя пастораль" до рассказов Юрия Цветкова... Ну а в 90-х — прорвало... Матрица, шматрица, гоблин в пальто Моя знакомая, человек глубоко верующий, однажды собрала все книги фантастики из своей домашней библиотеки, вынесла на пустырь и... сожгла. Как литературу нехристианскую. Радикально, ничего не скажешь... Но в основе каждой скверной репутации есть нечто рациональное. По мнению одного зарубежного литературоведа, причиной возникновения жанра фантастики была... мания величия. "Желание ощутить всезнание, всемогущество и дар творения жизни или даже целых миров". То есть прямое покушение на божественность. Посмотрите, как сегодня популярны именно те произведения, в которых в реальный мир помещен мир наделенных сверхчеловеческими способностями избранных, магов, Иных и т.п., живущих инкогнито среди обыкновенных людишек. Главное, чтобы у читателя возникла иллюзия, что избранным может оказаться даже... он сам. Лет 200 назад это был не менее популярный сюжет об украденном отпрыске аристократического рода. Эскапизм, "побег от действительности"... Именно на этом построены и культовые романы Роулинг и Пелевина, и "Патруль времени" Пола Андерсона, и даже невинная "сказка для младших научных сотрудников" "Понедельник начинается в субботу" братьев Стругацких. И завоевывающие умы "Дозоры" Лукьяненко, которые суть откровенная (и посредственная) компиляция вышеперечисленного. Чтобы мышь перестала бояться кота, она должна завести собаку. Сверхъестественные способности, владение "высшим знанием" и может быть для заурядного человека-мышки такой "собакой". Еще одна "фишка" современной фантастики — идея о том, что человек — деталь компьютерной системы, а наше сознание — часть программы... Да-да, это "Матрица"... А точнее, киберпанк. Впрочем, о переизбытке терминов мы говорили... Все разделения на "школу Ефремова" и "школу Стругацких", "гуманитариев" и "технократов" весьма условны. Белорусские литераторы полюбили фантасмагорию. Это и "Прыгоды паноў Кублiцкага ды Заблоцкага" Пятра Васюченки, где соединяются барочный карнавал и постмодернистская игра. И "Дамавiкамерон" Адама Глобуса, и "Зданi i пачвары Беларусi" Франтишка Хлуса и Мартина Юра (то есть Владислава Ахроменко и Владимира Климковича). А вот роман Игоря Бобкова "Адам Клакоцкi i ягоныя ценi" имеет черты интеллектуального фэнтези и альтернативной истории. Черты такого фэнтези — в трилогии Бориса Петровича "Стах", особенно во второй ее части, "Удол", где герой, заблудившись в средневековых двориках города, куда приехал на экскурсию, попадает из реальности в реальность. На фантасмагории и мистике — произведения В.Казько, Я.Сипакова, Р.Боровиковой, Г.Богдановой, А.Наварича, А.Козлова, О.Минкина, В.Мудрова... "Беларуская энцыклапедыя" называет в статье о фантастике и мои "Старасвецкiя мiфы горада Б", синтез античных мифов и реалий белорусского местечка XIX века. Литературоведы считают, что среди последних произведений Василя Быкова — тоже фантасмагории. А вот "Чалавек с дыяментавым сэрцам" Леонида Дайнеки — это скорее "истинная" философская фантастика. Есть у жанра молодые приверженцы, от Югаси Каляды (фэнтези) до Андрея Павлухина (сайнс-фикшн). Как-то Стругацкие высказались, что сейчас человечество находится в той точке, откуда можно продолжить путь по 20 различным дорогам и можно просчитать 5 — 7 равноправных моделей его развития. То есть на пророческую роль фантастика претендовать не может. Но менее привлекательной от этого в ближайшее время не станет. Ведь любому времени нужны мифы, и даже самый черствый "сухарь" нуждается в сказке. Беларусь сегодня, №213 (22123) — 10.11.2004.

|

| | |

| Статья написана 20 апреля 2022 г. 19:25 |

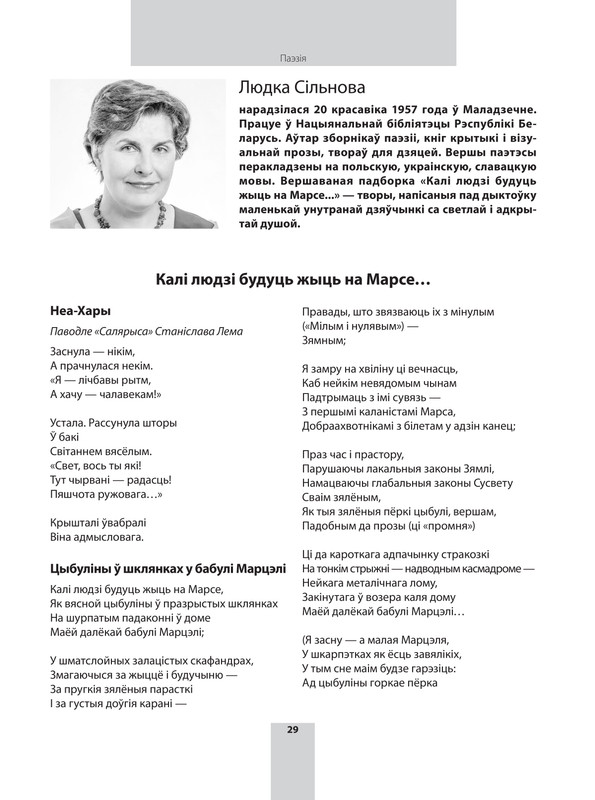

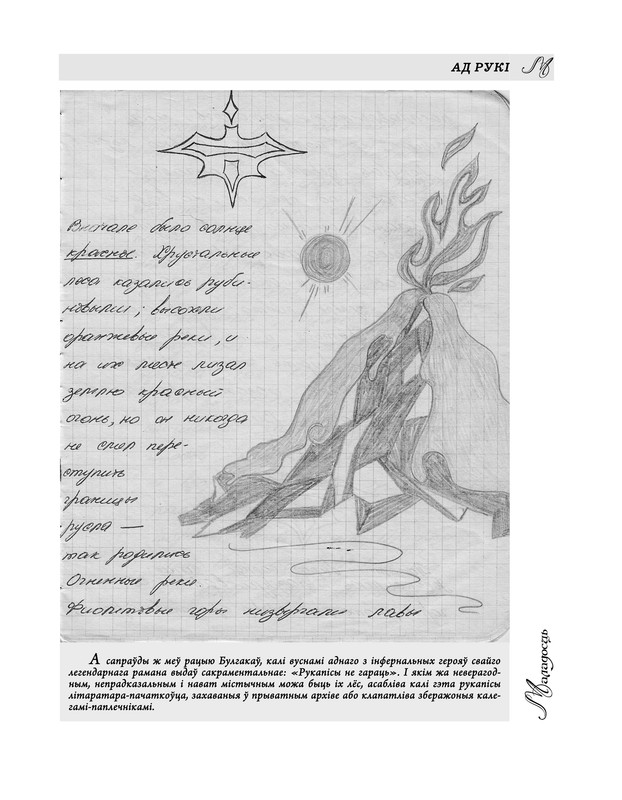

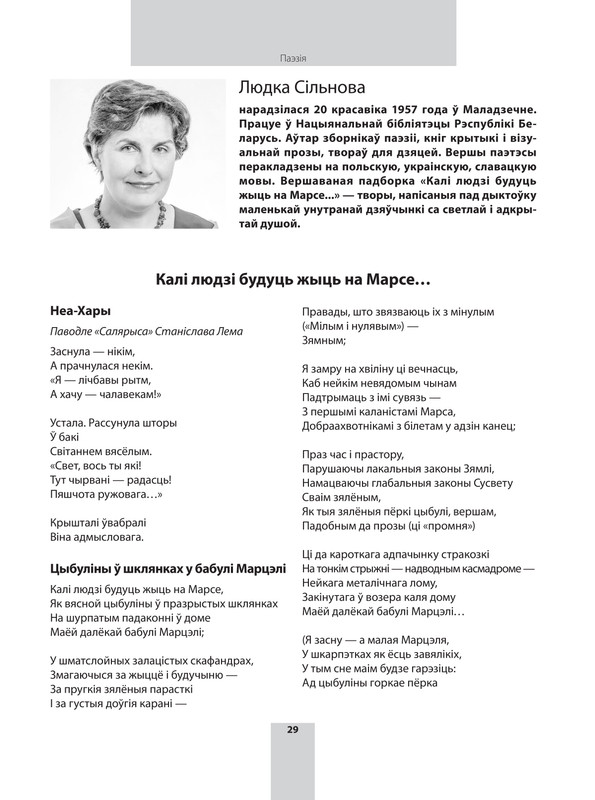

Людка Сільнова – паэтка, крытык, публіцыст і перакладчыца. Нарадзілася ў Беларусі, у горадзе Маладечна Мінскай вобл. (20.04.1957), у сямі сувязістаў. Пашпартнае імя – Людміла Данілаўна Сільнова, да шлюбу – Капуцкая.

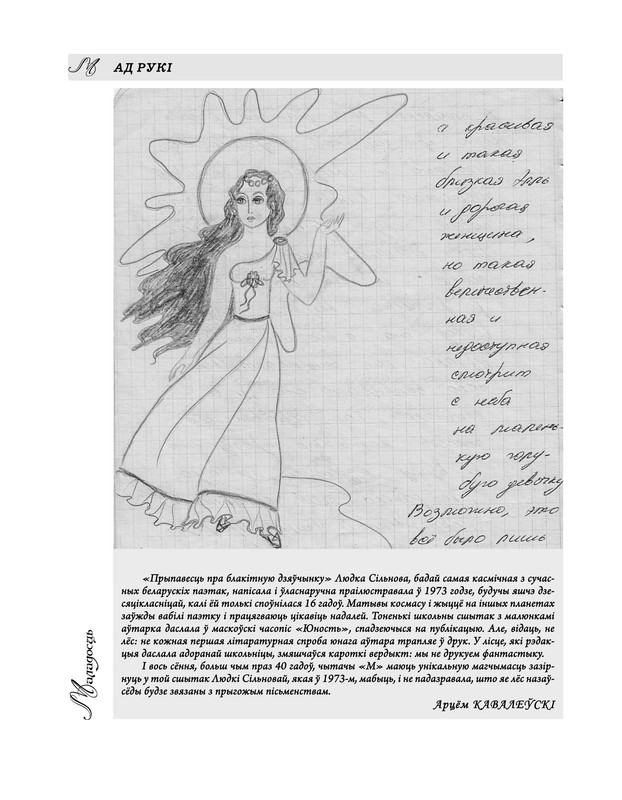

Скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта (1979). Вучылася ў Веры Захаравай, Ніны Мячкоўскай, Ірыны Шаблоўскай, Сцяпана Александровіча, Уладзіміра Карпава і іншых адмысловых выкладчыкаў. Да вучобы ў БДУпрацавала ў цэху льняных лялек у родным горадзе Маладзечна разам з дачкой знакамітага філолага і гісторыка Міколы Ермаловіча Аленай. Вучобу ў БДУ сумяшчала з працай лабаранта (памочніка) на кафедры гісторыі (1975),пасля – з працай тэхніка-чарцёжніка ў канструктарскім бюро (1976 – 1977), дзеўдзельнічала ў вырабе электрычных плат для эксперыментальных прыбораў. Па атрыманні дыплому паехала працаваць настаўніцай у сельскую Суткаўскую школу Уздзенскага р-ну. Праз год вярнулася ў Мінск, дзе пабралася шлюбам з супрацоўнікам аднаго з навуковых інстытутаў (як лірык з фізікам) і перавялася на працу ў сталічную школу № 11. Пасля нараджэння дзяцей працавала ў дзіцячым садку выхавальніцай (1983 – 1985). Упершыню пачала друкаваць свае вершы на беларускай мове ў газеце “Чырвоная змена”(1985) пасля знаёмства з Раісай Баравіковай, а таксама з мастаком і паэтам Адамам Глобусам, паэтам і перакладчыкам Міколам Раманоўскім, студэнткай-журналісткай Святланай Раманавай (яна прывяла мяне ўпершыню на пасяджэнне Таварыства маладых літаратараў “Тутэйшыя”). З 1986 г. працавала бібліятэкарам, метадыстам, экскурсаводам, бібліёграфам у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Аўтар кніг паэзіі “Ластаўка ляціць…” (1993), “Рысасловы” (1994), “Зеленавокія воі і іх прыгажуні” (2001), Зачараваная краіна” (2007), “Горад Мілаград” (2015) і інш., кнігі маляваных коміксаў на фантастычную тэму “Агністыя дзьмухаўцы” (1997), шматлікіх рукатворных арт-букаў у адным асобніку. Выдала зборнік крытычных нарысаў “Крышталёвы сад” (2007). Удзельніца паэтычных фестываляў, у тым ліку міжнародных: “Час і месца”, “Арт-прагноз-96”, “Бязмежжа”, “Парадак слоў”, “Vilenica” і інш. Лаўрэат прэмій “Гліняны Вялес” за 1994 г. і “Залаты апостраф” за 2014 г. Піша таксама для дзяцей. Творы перакладаліся на англійскую, македонскую, польскую, рускую, славацкую, славенскую, украінскую і чэшскую мовы. Мае публікацыі ўласных перакладаў з нямецкай, украінскай паэзіі на беларускую мову, а таксама з паэзіі на штучнай міжнароднай мове эсперанта на родную беларускую мову. У 1980-я гг. была асабіста знаёмая з заходнебеларускім паэтам Сяргеем Новікавым-Пяюном. Вядомая таксама як даследчыца кнігазбору вучонага-філолага, акадэмікаЯ. Ф.Карскагаў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Вучаніца філолага, гісторыка і архівіста В. У. Скалабана. Жыве ў Менску. Мае сына і дачку, унукаў. * Притча о голубой девочке «Прыпавесць пра блакітную дзяўчынку» Людка Сільнова, бадай самая касмічная з сучасных беларускіх паэтак, напісала і ўласнаручна праілюстравала ў 1973 годзе, будучы яшчэ дзесяцікласніцай, калі ёй толькі споўнілася 16 гадоў. Матывы космасу і жыццё на іншых планетах заўжды вабілі паэтку і працягваюць цікавіць надалей. Тоненькі школьны сшытак з малюнкамі аўтарка даслала ў маскоўскі часопіс «Юность», спадзеючыся на публікацыю. Але, відаць, не лёс: не кожная першая літаратурная спроба юнага аўтара трапляе ў друк. У лісце, які рэдакцыя даслала адоранай школьніцы, змяшчаўся кароткі вердыкт: мы не друкуем фантастыку. І вось сёння, больш чым праз 40 гадоў, чытачы «М» маюць унікальную магчымасць зазірнуць у той сшытак Людкі Сільновай, якая ў 1973-м, мабыць, і не падазравала, што яе лёс назаўсёды будзе звязаны з прыгожым пісьменствам. «Притча о голубой девочке» Людка Сильнова, пожалуй самая космическая из современных белорусских поэтесс, написала и собственноручно проиллюстрировала в 1973 году, будучи еще десятиклассница, когда ей только исполнилось 16 лет. Мотивы космоса и жизнь на других планетах всегда манили поэтессу и продолжают интересовать в дальнейшем. Тоненький школьная тетрадь с рисунками автор прислала в московский журнал «Юность», надеясь на публикацию. Но, видно, не судьба: не каждая первая литературная попытка юного автора попадает в печать. В письме, которое редакция прислала одаренной школьницы, помещался короткий вердикт: мы не печатаем фантастику. И вот сегодня, спустя более 40 лет, читатели «М» имеют уникальную возможность заглянуть в то тетрадь Людки Сильновой, которая в 1973-м, видимо, и не подозревала, что ее судьба навсегда будет связан с красивым письменностью.* *

https://knihi.com/Ludka_Silnova/Zielenavo... "Рысаслоў" — тэрмін, прыдуманы Алесем Разанавым для візуальнай паэзіі Людмілы (aka Людкі) Сільновай. Вядомы паэт даў дабро на публікацыю ў #крыніца 1/90 і заахвоціў аўтарку пісаць/маляваць яшчэ. Асобным зборнікам рысасловы Людкі Сільновай выйшлі ў 1994 годзе у выдавецтве Таварыства Вольных Літаратараў (ТВЛ) "Полацкая ляда" (горад, вядома, Полацк). Віктар Жыбуль: “Рысасловы” — аўтарскі візуальна-паэтычны жанр Людкі Сільновай, вынайдзены ў працэсе пошукаў “ідэальнага верша”, які, з пераканання паэткі, павінен складацца толькі з аднаго слова, але максімальна адлюстроўваць ягоны графічны вобраз”. Эксперты на LiveLib: "Людка Сільнова абрала кодавыя для сябе словы і паспрабавала праз малюнак перадаць іх паэтычны сэнс. Зразумела, сярод гэтых словаў ёсць і «Беларусь», і «воля», і «жыцьцё», і «Хрыстос», і «праўда» — найбольш істотныя словы-сімвалы для таго часу. Словы маюць алфавітную сістэматызацыю, праўда, на асобныя літары беларускага алфавіту рысасловаў няма. Шкада, што няма і на самую славутую беларускую літару – ў, затое ёсць на «дз» і «дж» і нават на апостраф." Нажаль, пакуль у вольным доступе мы таго зборнічка не знайшлі. У нашай публікацыі — тыя першыя, "базавыя" словы з публікацыі ў "Крыніцы".

|

| | |

| Статья написана 20 апреля 2022 г. 18:38 |

(О серии «Белорусская современная фантастика» минского издательства Харвест. Опубликовано: Шалтай-Болтай, 2011, № 1)

Исторически сложилось, что для большинства любителей НФ если белорусская фантастика с кем-то конкретно и ассоциируется, так это с дуэтом Юрий Брайдер — Николай Чадович. Или с Ольгой Громыко, если этот любитель помоложе. Микола Гамолка, отметившийся в давно забытые 50-е двумя романами в русле фантастики ближнего прицела, и Владимир Шитик, автор известной некогда повести «Последняя орбита» и нескольких сборников рассказов, были давно, и знают их разве что скучные педанты и завзятые букинисты. Увы, вся история литературы Беларуси — и русской, и белорусской — свидетельствует, что фантастика в этих краях приживается с трудом. Критик Сергей Гришкевич, подтвердив этот факт («Опыт фантастического жанра отсутствует»), предположил: «Думается, связано это с тем, что подобные произведения взять, как бы это выразиться, с потолка нельзя. Одной писательской фантазии тут маловато. Чтобы произведение зазвучало правдиво и убедительно, нужна научная подготовка, начитанность, ибо, согласитесь, навыдумывать можно что угодно. Но не будет ли оно идти в разрез с химией, астрофизикой, биологией?». Не вдаваясь в углублённый комментарий этого утверждения, замечу лишь, что указанными критиком причинами ещё так-сяк можно объяснить катастрофическое отставание белорусов в твёрдой научной фантастике, но фэнтези или литературная сказка с астрофизикой никак не связаны. Однако и здесь хвастаться особенно нечем: «Шляхтич Завальня» Яна Барщевского написан полтора с лишним века назад, да и то на польском. Вот и вернулись к тому, с чего начали: Брайдер — Чадович. Или Громыко. Видимо, чтобы исправить историческую несправедливость и доказать миру, что фантастика в Беларуси есть и не Громыко единой живёт, затеяло минское издательство «Харвест» серию под оригинальным названием «Белорусская современная фантастика» (на книгах, печатаемых для России, издатели «белорусскость» убрали). Вышло уже больше десяти книг, составители в отличном настроении и планируют выход новых томов. Есть возможность присмотреться, каким увидит лицо современной белорусской фантастики заинтересованный читатель. Возьмём наугад несколько книг и полистаем, что ли? Александр Силецкий, роман «Дети, играющие в прятки на траве» (одноимённый сборник, 2009 год, тираж 1500 экз.). Силецкий — звезда отечественной НФ 80-х, один из наиболее одарённых малеевских семинаристов, как аттестует его энциклопедия фантастики. Типичная судьба фантаста 80-х: редкие публикации в периодике, «молодой автор» в сорок лет, первая книга в сорок два года. В бурные девяностые исчез, как, собственно, и многие его ровесники. Не вписался в новые условия, когда нет необходимости писать рассказ годами, а повесть — десятилетиями, когда издатели готовы ещё горячие после принтера страницы пихать в набор, лишь бы они соответствовали формату. Роман написан уверенной рукой сильного профессионала, который и прозой, и белым стихом в состоянии выразить мысль, но нет ничего, за что зацепился бы взгляд современного читателя. Вполне узнаваемый сюжет: земляне наделали роботов (биксов), а потом не знают, как с ними справиться; стычки, взаимное недоверие; безнадёжные попытки замириться. Если герои заговорили, диалог страниц на пятнадцать, никак не меньше, и жуют, жуют мочало, проговаривая одно и тоже по пятому разу. Ощущение, что в свежую упаковку завернули нечто залежалое, не отпускает ни на минуту. Сборник Владимира Куличенко «В городе N» (2009 год, тираж 1500 экз.). В повести «В городе N» описывается быт небольшого провинциального городка накануне первой мировой войны. Что до сюжета... Туману напущено столько, что хватило бы укутать Альбион, а не только небольшой провинциальный город. К тому же герой слишком часто пребывает на грани адекватности и не всегда понятно, что происходит в действительности, а что ему мнится в кошмарном мороке. Лишь частично искупает сюжетную невнятицу тонкая, ненавязчивая стилизация, причём не только язык, но и характеры, поведение героев вполне соответствуют той искривлённо-болезненной эпохе. Вторая повесть — «Катамаран «Беглец»» — представляет из себя беллетризацию известного детского стишка. Помните: «Два мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз...»? Ну и т.д. Правда, не два, а три, и не мудреца, а простых мужика, и не в тазу, а на катамаране, но финал вышел тот же. Виновниками оказались инопланетяне, надумавшие чинить свой летательный аппарат в глубине небольшого кавказского озера. Повесть однажды уже публиковалась, и было это в 1994-м году, но кажется, что написана ещё лет на 10-15 раньше. Это оттуда, из средней советской НФ 70-80-х, причины, толкнувшие инопланетян на бегство с родной планеты, оттуда же и эстетика контакта российской глубинки с пришельцами. В сборнике «Фантастика-86» повесть смотрелось бы к месту, правда, финал пришлось бы сделать более оптимистичным. Но на дворе всё-таки не 1986-й, и извлекать из дальних ящиков стола такие раритеты вряд стоило. Выход реалистического романа «Тайна прикосновения» и подборки столь же реалистических армейских баек (сборник Александра Соколова «Тайна прикосновения», 2010 год, тираж 1000 экз.) в серии фантастики — нонсенс. Но почему не порадеть подполковнику, орденоносцу и наверняка хорошему человеку. Но ладно, если бы подполковник и орденоносец был талантлив — всё лучше иметь в серии фантастики «Иду на грозу», чем «Фаэтов». На деле же мы получили «Вечный зов», да ещё и написанный очеркистом средней руки. Шершавым газетным языком рассказывается семейная сага, в которой автор прослеживает судьбу нескольких поколений своей семьи на протяжении 20 века. Фактура любопытная, спору нет, и люди симпатичные, и написано душевно. Но не литература: поверхностно, плоско, иллюстративно; очерк он и есть очерк, даже если растянут до романных размеров. Несколько фантастических вставок в образцово реалистическом тексте смотрятся откровенно чужеродно и наводят на мысль, что добавлены были в последний момент, чтобы хоть немного соответствовать названию серии. Не лучше дела и у фантастов, пишущих на белорусском. Пример тому — сборник Алеся Алешкевича «Век Вадалiва» (2009 год, тираж 1000 экз.), а конкретнее — титульная повесть. Дано: дальний космос, исчезнувшая исследовательская станция и её поиски, потерпевший аварию старинный американский звездолёт, наш космический корабль, нашедший его, таинственные события и стойкое ощущение тяжёлого взгляда в спину. Параллельно главный герой читает дневники командира исчезнувшего звездолёта. Сборище дегенератов, составляющее его экипаж; таинственный «чёрный шар», исполняющий желания (космостюардесса через него заказывает кокаин и любовников, алкоголик — виски, куклуксклановец — негров для пыток). Сопоставив свои данные с записками покойного американского капитана, исследователи находят искусственный разум. Тот принял было землян за таких же чудовищ, что населяли погибший звездолёт, и собирался с ними разобраться так же, но потом понял, что они другие, и милостиво отпустил. Оставив надежду, что когда-нибудь произойдёт встреча землян с его создателями. Из схожих кубиков складывались фантастические романы-повести-рассказы начиная как минимум со второй половины 50-х. Даже противостояние «мы» — «они» не забыто: американцы пьют виски и линчуют негров; нашим звездолётом командует Алексей Михайлович, специалист по контактам — Андрей Николаевич, а девушка Ольга, самолично отправившись на первую встречу с чужим разумом, оставляет записку: «...я иду сказать им, что мы не такие. Мы другие, совсем другие». Стандартный сюжет, стандартные образы. Суконный язык. Отчётливый привкус «Соляриса». Немного Стругацких, «Лунной радуги». Забавно, что впервые вышла повесть не в 60-е в каком-нибудь захудалом провинциальном сборнике, а в 2004-м году (!), в белорусском литературном (!) журнале «Маладосць». По ходу чтения всё ожидался какой-нибудь постмодернистский кунштюк, не верилось, что до самого финала автор будет рассказывать эту незамысловатую историю так серьёзно. Нельзя не обратить внимание и на такую деталь. Роман «Дети, играющие в прятки на траве» Силецкого написан четверть века назад. Повести Алешкевича «Век Вадалiва» и Куличенко «Катамаран «Беглец»» — СЛОВНО четверть века назад. О старомодности и сборника Евгения Дрозда «Дни прошедшего будущего» (2009 год, 1000 экз.) говорит в сетевом дневнике Вадим Кумок: «Автор плотно остался в восьмидесятых». Александр Соколов застрял ещё глубже, где-то между Петром Проскуриным и Анатолием Ивановым. На этом не слишком ярком фоне сюрреалистические и абсурдистские повести Сергея Цеханского (сборник «Отражение», 2009 год, 1500 экз.) смотрятся и свежо, а иногда и на диво злободневно, хотя тоже написаны в начале 90-х. Причины, по которым составители серии взялись доказать, что последним писком фантастической моды являются парусиновые туфли с брюками-дудочками, покрыты мраком. С другой стороны, страна, сознательно законсервировавшаяся в своём развитии, наверное, и литературу мечты запечатала сургучной печатью. Вот и приходится выбирать между консервацией разной степени свежести.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов