| |

| Статья написана 5 ноября 2016 г. 20:11 |

|

| | |

| Статья написана 2 ноября 2016 г. 20:45 |

Вдохновение (А. Ситковецкий, Л. Гуткин — М. Пушкина) Марсианские хроники, Часть I — Начало экспедиции Зной опалит ветви сосен Лето в январский ворвется сад жадным солнцем Дрогнет воздух, cбросит сумрачный сон оживший лес Словно жало в синь вопьется летящий стали блеск Нас в объятья непонятных миров подбросит взрыв Вслед давней мечте

Камни забудут молчанье Тайна за тайной расплавится жаркой лавой Звезд свеченье, метеоров пугающий удар Смерть планет и водопадов кипящих синий пар Нас в объятья непонятных миров подбросит взрыв Вслед давней мечте Марсианские хроники, Часть II — Возвращение (Л. Гуткин — М. Пушкина)

Будет дождь, такой земной, как в книге детских лет Ласковый и теплый И земной рассвет Словно длилась вся разлука только час И был обычный путь, а не полет на Марс

Я щекой прижмусь к земле Прощения попрошу За свое молчание, за бегство в пустоту Что для тех миров наши имена Ненависть и нежность Страх и седина

Не продлить свой век любви Друзей не отыскать За черту ушедших Некому прощать Чужаком придешь и уйдешь чужим Сделав Марс ничтожным подобием Земли

Источник: http://raybradbury.ru/inspiration/avtogra...

|

| | |

| Статья написана 25 октября 2016 г. 21:24 |

|

| | |

| Статья написана 24 октября 2016 г. 19:20 |

Первый сказочно-фантастический эпизод в творчестве Надеждв Микулич — выступление (1971 г.) в только что сформировавшемся ансамбле "Чараўніцы" (Чаровницы). Само название, да и первый в СССР женский ВИА:

Второй сказочно-фантастический эпизод:

Чараўнік ляціць на Месяц На зялёным караблі, А нявеста, а нявеста — Застаецца на Зямлі. Дзень мінае, ноч мінае, Гэтак тыдзень праміне... "Што за Месяц, што за ясны, Людзям свеціць, а не мне!" Тужыць мілая, смуткуе, Рэўнасць — вельмі хітры звер: "Ён другую сярод зорак, Пэўна. там знайшов цяпер! Разам з ёй ляціць у космас, Адкрывае новы край, Што за Месяц, што за ясны, Хоць на неба ты ўцякай!" Непакоіцца нявеста, Ўсё вышэй, вышэй глядзіць. Месяц блізка і далёка, Сэрца ные і трымціць. Ды чуцён звысоку голас: — Не журыся, я люблю! "Што за месяц. што за ясны, Помніць ён сваю Зямлю!" І вязе сваёй каханай Той нябесны чараўнік Дваццаць хмарак, дзесяць зорак І вясёлы маладзік. Жаніха яна цалуе: "Будзеш ты цяпер чакаць! Палячу сама на месяц — Нельга дзеўкам адставаць!" Эдзі Агняцвеn. 1992 ****** Чаровник летит на Месяц На зеленом корабле, А невеста, а невеста - Остается на Земле. День проходит, ночь проходит, Вот неделя так пройдёт... "Что за Месяц, что за ясный, Людям светит, а не мне! " Тужит милая, тоскует, Ревность — очень хитрый зверь: "Он другую среди звезд, Точно. там нашёл теперь! Вместе с ней летит в космос, Открывает новый край, Что за Месяц, что за ясный, Хоть на небо утекай! " Беспокоится невеста, Выше, выше всё глядит. Луна близко и далёко, Сердце ноет и дрожит. Вдруг раздался сверху голос: — Не печалься, я люблю! "Что за Месяц. что за ясный, Помнит Землю он свою! " И везет своей любимой Тот небесный чаровник Двадцать хмарок, десять зорек И веселый молодик. Жениха она целует: "Будешь ты счас ожидать! Полечу сама на Месяц - Нельзя девкам отставать! " Эди Огнецвет. 1992 Стригалёв,А.М. В саду Вселенной : стихотворения, песни, переводы — Мн. : Маст. лiт., 2002

Третий сказочно-фантастический эпизод: "Верасы" — "Цветы Вереска" — дети времени.

22 сентября — в день рождения Дина Рида собрались артисты золотого состава ансамбля "Верасы", которые в 79 году вместе с Дином Ридом дали ряд концертов для строителей Байкало-Амурской магистрали. "Верасы-79" в алфавитном порядке: Владимир Беляев — ударные Леонид Кошелев — вокал Николай Лосев — кларнет, саксофон Валентин Матвеев — тромбон Надежда Микулич — вокал Ядвига Поплавская — вокал, клавиши Чеслав Поплавский — скрипка, вокал Василий Раинчик — клавиши , худ. рук. анс. Геннадий Стариков — эл. гитара, акуст. гитара, банджо, вокал Александр Тиханович – бас-гитара, туба, вокал, Евгений Хоменко — конго Люцина Шеметкова — вокал И вот мы, ансамбль "Верасы", в августе 1979 года летим рейсом Москва-Иркутск, чтобы вместе с Дином начать там большое турне по БАМу. Когда мы пролетели над Уральскими горами, наступила ночь. Я уже засыпал, но, бросив взгляд в иллюминатор, увидел далеко на востоке зарево по всему горизонту. Что за бред, подумал я, ведь солнце зашло на западе только пару часов назад и это не может быть утренней зарёй! Но чем дольше мы летели, тем больше оно становилось... Мы летели несколько часов, зарево уже освещало пол — неба, и тут до меня дошло — это же буровые! Нефте-газодобытчики сжигают сопутствующий газ! Господи, подумал я, сколько же атмосфера нашей планеты сможет выдерживать такой перегрев и отравление? Вспомнились и Deep Purple — Smoke On The Water, только здесь это было как — дым над Сибирью и пламя в небесах, вспомнился и Джим Моррисон в When The Music's Over — ... что они сделали с землёй, истерзали её, изрезали! Да ведь и сам Дин Рид учился на факультете метеорологии. Не зря он жил в лесах Амазонки, путешествовал по Сибирской тайге, пил воду из Байкала, был в Баргузинском заповеднике, на сопках.

Пусть будет мир цветным (Белым будь снег). 1975 г. музыка: В. Раинчик , слова: В. Орлов , В. Угольник Неужели, семь звонких нот в тишине Могут стать только воющим звуком? Неужели, семь нежных цветов радуги Могут стать только одним цветом – чёрным? Рощи белые белит мороз И одёжка бела у берёз, Серебрятся под солнцем поля, От дымов почернела земля. Белый дом отражает река, Белой стаей плывут облака, Голубые просторы маня. Почернел белый свет от огня. Белым будь снег и чистым, Белым будь снег, искристым, Белым будь снег – Всегда будь белым. Белым будь дом под небом, Тёплым будь дом и с хлебом, Белым будь дом – Не обгорелым. Обольют голубые дожди, После них пёстрой радуги жди; Зелен луг и желтеют стога. Чёрный дождь, чёрных радуг дуга. Наш совсем невелик шар земной, Белый, жёлтый он и голубой. Вспыхнет где-то кровавый пожар Это чёрные пачкают шар. Это уже потом, в 1986 г. "Наутилус" спел свой "Шар цвета хаки": Был бесцветным, Был безупречно чистым Был прозрачным, Стал абсолютно белым Видно кто-то решил, что зима, И покрыл меня мелом Был бы белым, Но все же был бы чистым Пусть холодным, Но все же с ясным взором Но кто-то решил, что война, И покрыл меня черным Я вижу цвет, Но я здесь не был Я слышу цвет, я чувствую цвет, Я знать не хочу всех тех, Кто уже красит небо Я вижу песню вдали, Но я слышу лишь: «Марш, марш левой, Марш, марш правой» Я не видел толпы страшней, Чем толпа цвета хаки Был бы черным, Да пусть хоть самым чертом Но кто-то главный, Кто вечно рвет в атаку, Приказал наступать на лето И втоптал меня в хаки Я вижу дым, но я здесь не был Я слышу дым, я чувствую гарь, Я знать не хочу ту тварь, Что спалит это небо Я вижу песню вдали, но я слышу лишь: «Марш, марш левой, Марш, марш правой» Я не видел картины дурней, Чем шар цвета хаки... Однако вернёмся к Дину Риду. На БАМе проявились его задорные качества — он любил всё, что движется. Увидев лошадь, он тут же прыгал в седло и начинал скакать — не зря же он носил шляпу Родео и ковбойские сапоги, увидев ГАЗ-69 он закричал: — Джип! Джип! Советский джип! И тут же просил дать ему порулить, выписывал виражи на мотоцикле, пел на крыше вагона идущего поезда. Кстати всё это также бесстрашно снимал на камеру также мой друг, оператор Виктор Щербаков с Центрального телевидения. То с моста, то с осветительной мачты, то вверх головой, то вниз головой, а однажды на концерте во время моего соло я вдруг увидел его голову с камерой внизу. Он пролез спиной по полу меж моих ног и снимал игру на гитаре снизу. Вот у кого бы поучиться нашим ребятам с БТ, подумалось тогда. Узнав, что я начал играть рок-н-ролл на гитаре ещё в середине 60-х, он обращался ко мне не иначе, как: — учитель, основоположник, краеугольный камень, булыжник рока! Неслабая кличка! Однажды Дин загремел с мотоцикла на вираже и сломал два ребра. Мы было подумали, что концерт отменят, и у нас будет выходной, но не тут-то было — вечером он появляется на сцене, как ни в чём не бывало. И тут произошло неожиданное: из зала поднялся на сцену, а дело, если не ошибаюсь, было в самой Тынде, местный комсомольский лидер. Эдакий бугай, сибирский медведь, не зная о сломанных рёбрах Дина, говорит, обращаясь к нему: ты знаешь, Дин, мы раньше думали, что ты Ди-и-и-н, что ты зазнался, а теперь видим что ты наш, что ты такой же простой как мы. Дай, я тебя обниму нашим сибирским объятием! Воистину иная простота хуже воровства! Мы замерли. Он подходит к Дину, берёт его под руки в охапку и как сдавит, при этом ещё и приподняв. Мы с Сашей Тихановичем, не сговариваясь, подошли с двух сторон, на случай если Дин от болевого шока потеряет сознание — подхватить его, не дав удариться об пол. Но Дин устоял и ничем не выдал свою боль: он не отталкивался и ни один мускул не дрогнул на его лице — вот это голливудская школа — подумали мы. Хотя в самих "Верасах" тоже была своя "школа" — температура тела 39 градусов для заболевшего артиста считалась нормальной. ...Дин отработал весь концерт с блеском, как ни Несмотря на походные условия — отсутствие горячей воды и удобств, недоедание, на гастролях по БАМу всё компенсировалось красотой природы и радушным приёмом бамовцев. Байкал, сопки, тайга — это незабываемо. Мы выступили на знаменитой сцене фестиваля БАМ-79 прямо в тайге, во многих других БАМовских местах. Стройки века: БАМ, Саяно-Шушенская ГЭС — так хотелось верить в светлое будущее советских людей — мы излучали оптимизм — и "Верасы" и Дин Рид. Наивные романтики, ведь ещё в 1961 году посетив Москву и увидев её изнутри, Че Гевара сказал, что никакого социализма в СССР нет. Покидая БАМ и загрузив тоннами нашей аппаратуры весь самолёт ЯК-40 до потолка (играли-то всегда живьём на своей аппаратуре) мы взлетали, чтобы приземлиться в Благовещенске. При разгоне и наборе высоты двигатели перегруженного самолёта так натужно ревели, что беременная тогда Надя Микулич крестилась и вслух молила бога, чтобы мы не разбились. И в самом деле, было впечатление, что самолёт вот-вот заденет брюхом верхушки сосен. Слава богу, всё обошлось.

Дин Рид, Надежда Микулич и "Верасы" Теперь о гипнотическом воздействии Дина Рида на женщин. На концерте в Улан-Удэ, где на битком заполненных трибунах собралось тридцать тысяч зрителей, одна упитанная дамочка в белом брючном костюме вдруг бросилась бежать от центральной трибуны в сторону сцены. За ней припустили два милиционера. Она явно нацелилась на поющего Дина Рида. Стадион взревел! Милиционеры настигали её, Дин Рид широко расставил ноги, приняв максимально устойчивую позу. Дамочка всё же успела добежать до сцены первой и прыгнула на Дина, обхватив его ногами и руками. Она начала страстно целовать его под рёв трибун. Дин Рид не сбросил её с себя, милиционеры не решились подняться на сцену. Наконец дамочка вдоволь нацеловалась и слезла с него. Счастливая она под ручки с милиционерами отправилась к трибуне. Концерт продолжился. Олег Смирнов рассказал мне, что как-то в лифт иркутской гостиницы, вошла официантка с подносом в руках и, увидев Дина, сказала ...ой, Дин Рид,- и сползла спиной по стене лифта. Но самый комичный случай женского психоза был позже, в Ленинграде, где мы выступали в крытом стадионе. Одиннадцать тысяч зрителей и после каждой песни выстраивалась длинная очередь женщин желающих подарить Дину цветы и поцеловать его. Галантный Дин Рид не мог ни одной отказать, и концерт стал сильно затягиваться. Мужчины на трибунах стали посвистывать. Рояль, на который Дин клал букеты, превратился в гору цветов. И вот, когда образовалась самая длинная очередь, скучавший за роялем Василий Раинчик не выдержал и неожиданно заиграл "собачий вальс" в темпе престо. Скорость дарения букетов и поцелуев невероятно возросла, чмок-чмок чмокали девушки и дамы, Дин только и успевал складывать букеты, со злобой глядя на Раинчика. Мы еле сдерживали смех. Очередь быстро рассосалась. Из книги Геннадия Старикова «С гитарой по жизни» Четвёртый эпизод: в 1984-1985 гг. выступала с рок-группой "Сузор"е" (Созвездие). Вспоминают музыканты: Андрей Филатов: После знаменитого филармонического худсовета перед нами было два пути. Один такой роковый, честный: уйти из филармонии в кочегары и сторожа и делать свое роковое дело. Но мы предпочли второй путь, выбрав государственную службу, цепляясь за аппаратуру, и работали как аккомпанирующий состав. Кстати, те программы тоже были очень высокого качества. И для Светы Кульпы, и для Нади Микулич. С Надей вообще получилось неожиданно здорово. Валентин Пучинский: Эту программу сделал Игорь Поливода, убив на нее массу времени и сил. И в результате группа СУЗОР'Е освоила духовые и народные инструменты! Я вот на продольной флейте заиграл, такой большой, народные инструменты для нас изготовил Володя Пузыня — сопилки, рожки. Программа получилась совершенно аховая с мудрыми аранжировками Игоря. Надя Микулич выходила на сцену, с ней мы на "ура" играли отделение, а во втором уже, безымянные, исполняли свою музыку, ту, которую нам разрешили. По-моему, это было куда более уникальное явление, чем весь белорусский рок потом, но в результате: не было записано ни одной песни!

Ещё один фантастический эпизод: "Верасы" на Байконуре. В центре — Герман Титов. Слева — Владимир Исаков. В то время попасть на "космическую кухню" непосвящённым было очень сложно, почти невероятно.

Надежда Микулич — солистка с большим голосовым диапазоном и универсальный музыкант-мультиинструменталист. Немногие исполнители могут этим похвастаться:

Джем-сейшн:

Цветы (или цвета) Сада Вселенной:

И в финале — фантастическо-космическая "Шизгара" (Venus/Венера):

Фотографии и видеоролики из архива Надежды Микулич Сканы из книги А. Стригалёва "В саду Вселенной" — Ирины Голубцовой (г. Тула)

|

| | |

| Статья написана 16 октября 2016 г. 19:12 |

ПАВЕЛ АМНУЭЛЬ: в газете "Троицкий вариант — наука", № 19 (213) за 20 сентября опубликована моя статья о Генрихе Альтове. Опаляющий разум Генриха Альтова 15 октября Генриху Сауловичу Альтшуллеру исполнилось бы 90 лет. Он ушел из жизни 18 лет назад, но я и сегодня продолжаю задавать ему каверзные вопросы и слышу в ответ тихий иронический голос. Эти диалоги, которые я веду сам с собой, помогают думать, работать, жить… «Кремль, Сталину» Родился Г. С. Альтшуллер в Ташкенте, родители его были журналистами. Ташкентский период в жизни семьи Альтшуллеров продолжался недолго. Когда Генриху исполнилось пять лет, семья переехала в Баку, к морю, к запаху мазута и бакинскому национальному либерализму. Генрих мечтал стать моряком и запоем читал книги о море, о путешествиях — приключения и фантастику. Первое изобретение он сделал, когда учился в десятом классе, и получил на свой «аппарат для погружения в воду» авторское свидетельство. Новизна конструкции была очевидна: кислород для дыхания впервые предлагалось получать из перекиси водорода.

Призывной возраст подошел, когда Генрих окончил школу. Он ушел в армию в разгар войны, его отправили в запасной стрелковый полк, а оттуда — в летное училище. Война закончилась, закончилась и учеба. Получив диплом, Генрих вернулся в Баку и начал работать в патентном отделе Краснознаменной Каспийской флотилии. Вместе со своим другом Рафаилом Шапиро Генрих увлекся изобретательством. Друзья изобрели новый тип катера и новую модель скафандра, но их больше интересовал принципиальный вопрос: можно ли научиться изобретать или этот дар врожденный? И еще: почему в Советском Союзе так плохо относятся к изобретателям? Друзья написали большое аргументированное письмо о плачевном состоянии дел в изобретательстве и отправили по сорока адресам: в центральные газеты, райком партии и горсовет, в Общество изобретателей и рационализаторов… Первый экземпляр письма отправили в Москву по адресу: «Кремль, Сталину». Оргвыводы не заставили себя ждать. Генриха и Рафаила арестовали в один и тот же день и час. По пятьдесят восьмой статье оба получили по двадцать пять лет лагерей. В Воркутлаге Альтшуллер провел пять лет и вернулся домой в 1954 году. На пути к звездам У Г. С. Альтшуллера было много идей, и все красивые, необычные, опережавшие время. Занимаясь методикой изобретательства, он придумывал новые технические идеи, большая часть которых не нужна была промышленности. У технических систем свои законы развития, у промышленности, внедряющей изобретения, свои правила. Что делать со множеством идей? Альтшуллер ответил на этот вопрос: он начал писать фантастику. Первый фантастический рассказ, подписанный псевдонимом «Генрих Альтов», был опубликован в журнале «Знание – сила» в 1958 году. Это была небольшая новелла «Икар и Дедал», которая стала основой цикла «Легенды о звездных капитанах». Первый, как сказали бы сейчас, «жесткий» (hard science fiction) научно-фантастический рассказ Генриха Альтова «Подводное озеро» вышел в журнале «Техника – молодежи» в 1959 году. Этот рассказ можно считать своеобразной заявкой на открытие – литературная сторона осталась на втором плане, автора интересовала придуманная им идея существования глубоко под водой огромных «пузырей» нефти, своеобразных подводных месторождений. В 1958 году родился писатель-фантаст Генрих Альтов, и в советской фантастике возникло направление, которое можно назвать научно-технической фантастикой принципиально новых идей. Идеи писателя Альтова, подсказанные создателем методики изобретательства Альтшуллером, опережали время, были убедительны и красивы.

Тщательная разработка научно-фантастического содержания и романтика науки и техники — два кита, без которых нет «альтовского стиля», «альтовской фантастики». Он стремился — и в техническом творчестве, и в фантастике — к идеалу (идеальной машине, идеальной идее, идеальному рассказу), понимая, что идеал недостижим без качественных скачков. Альтов не уставал повторять: новая научно-фантастическая идея должна быть новой качественно, должна принципиально менять прототип, а не вводить частные усовершенствования. В фантастике очень мало действительно прогностических идей. Научная фантастика Альтова, начиная уже с «Подводного озера», отличалась тем, что в ней была чрезвычайно велика доля именно таких идей — идей-изобретений, идей-открытий. Первый сборник научно-фантастических произведений Г. Альтова «Легенды о звездных капитанах» (Детгиз, 1961) давал достаточно полное представление об авторе не только как о творце качественно новых идей, но и как о незаурядном литераторе со своим, легко узнаваемым стилем. Могло показаться, что «Легенды о звездных капитанах» — иллюстрация древнегреческого мифа. На самом деле миф, перенесенный в межзвездное пространство, приобрел не только новые обертоны, но дал начало мифологии будущего, породил новое направление в советской фантастике. Читая «Легенды…», не только ощущаешь романтику межзвездных полетов, но и понимаешь, насколько эти полеты будут отличаться от всего, что мы привыкли читать о путешествиях и приключениях. Альтовские звездные капитаны Икар и Дедал вознамерились «всего-навсего» пролететь сквозь Солнце, и это потребовало не только личного мужества (безумного у одного и рационального у другого), но и создания хотя бы на уровне идеи космического корабля качественно нового типа, способного выдерживать температуру и давление звездных недр. В рассказе «Богатырская симфония» — прогностическая идея межзвездного возвращаемого корабля-автомата, а в рассказе «Полигон „Звездная река“» (оба рассказа опубликованы в 1960 году) — идея не просто прогностическая, но революционная. В то время Г. С. Альтшуллер уже сформулировал главные приемы устранения технических противоречий. Писатель-фантаст Г. Альтов взял эти приемы на вооружение. В рассказе «Полигон „Звездная река“» Генрих Альтов раскрывает «сверхзадачу» литературного произведения: этический принцип, моральная проблема становится главным «движителем» сюжета. А в качестве объекта, подлежавшего фантастическому изменению, была избрана мировая постоянная — скорость света. Скорость света неизменна в любой системе отсчета, быстрее света в вакууме не может двигаться ни одно материальное тело. Как же летать к звездам? «Что ж, — говорит фантаст, — значит, нужно изменить скорость света». И предлагает безумную научно-фантастическую идею: если свет излучается в очень мощном импульсе, скорость пучка может превысить 300 тыс. км/сек. Идея безумная, но настолько ли, чтобы оказаться верной? Этот вопрос занимал Альтова на протяжении всей его деятельности в литературе. Предложить безумную идею, пользуясь методами изобретательства, достаточно просто. Но он писал не фантастику для фантастики, придумывал не идеи ради идей, а пытался предвидеть будущие открытия и изобретения, и потому безумие его идей должно было иметь определенные особенности, чтобы задать их принципиальную осуществимость в будущем. Тогда же, в 1960-м, вышла повесть «Баллада о звездах» — единственное фантастическое художественное произведение, написанное Генрихом Альтовым в соавторстве с женой — писателем-фантастом Валентиной Журавлевой. «Баллада…» оказалась финальным произведением «звездно-романтического» этапа в творчестве Альтова. В поисках новых идей В рассказах первого периода (конец 1950-х — начало 1960-х годов) Альтов только нащупывал пути создания принципиально новых прогностических идей и собственного литературного героя. К середине 1960-х окончательно сформировался типичный альтовский герой: ученый или инженер, работающий на самом передовом (даже для фантастики!) рубеже. Речь идет о двойном прогнозе. Сначала прогнозируется состояние науки и (или) техники будущего. Чтобы убедительно изобразить своего героя на его рабочем месте, Альтов должен был представить, чем именно он будет заниматься, рассказать об открытиях и изобретениях, сделанных «до» того, как за дело берется литературный персонаж, который на этом фантастическом фоне делает открытие или изобретение, еще дальше продвигающее фронт науки или техники. Таков Зорох, командир звездолета «Дау», герой рассказа «Порт Каменных Бурь» (1965). Порт — механизм, противодействующий разбеганию галактик. Обычно фантастический рассказ содержит не больше одной новой идеи — чаще фантасты вообще обходятся без новых идей, эксплуатируя уже известные. В рассказе «Порт Каменных Бурь» новых идей столько, что хватило бы на большой роман. Панарин и Витовский, герои рассказа «Опаляющий разум» (1966), осуществляют эксперимент, наделяя человека девятью различными «памятями» и многократно увеличивая способность мозга воспринимать информацию: практически мгновенно запоминать десятки страниц текста, читая одновременно несколько разных книг… В «Шальной компании» (1965) — идея новых возможностей бионики, науки, использующей конструкции и решения, «запатентованные» природой. Однако для бионики современные живые организмы слишком сложны, чтобы их копировать. Значит, утверждает герой рассказа, нужно обратить внимание на животных древности, более простых и более пригодных для копирования. Так возникает новая наука — палеобионика. Интересна судьба идеи, содержавшейся в рассказе «Ослик и аксиома» (1966). Антенна, герой рассказа, раздумывает о том, каким может быть звездолет, и предлагает идею: пусть корабль летит, «подгоняемый» мощным лучом лазера, расположенного в Солнечной системе. Недавно российский предприниматель Юрий Мильнер и известный физик Стивен Хокинг представили свой проект Breakthrough Starshot: в ближайшие 20–30 лет отправить к Альфе Центавра автоматический звездолет массой в несколько граммов и разогнать этот аппарат с помощью мощного лазера — как и предлагал Альтов полвека назад. Последним крупным научно-фантастическим произведением Генриха Альтова стала незаконченная повесть «Третье тысячелетие» (1974). Можно только догадываться, какой была бы эта повесть, будучи дописана. Опубликованные отрывки дают лишь некоторое представление об авторском замысле — предполагалось дать широкую картину науки и техники ХХI века. «Новая научно-фантастическая идея — это каркас, без которого невозможно построить здание рассказа, — утверждал Г. Альтов. — Но один лишь каркас — не дом, жить в нем невозможно. Хороший фантастический рассказ не получится, если у автора нет сверхзадачи, если ему как личности нечего сказать читателю». «Если реалистическая литература — человековедение, — говорил Г. Альтов, — то фантастика — мироведение. Писателю-реалисту достаточно изобразить характер и реальность. Фантаст должен создать свой мир, свою Вселенную». «Автор-фантаст, прогнозируя развитие той или иной научно-технической области, не боится качественных скачков, которые не может предвидеть футурология». Определяя лично для себя научную фантастику как литературу предвидения, литературу новых идей, Альтов размышлял о том, существует ли методика создания таких идей. Как и каждое научное исследование, поиск такой методики должен был начаться с систематизации материала — нужно было собрать и систематизировать существовавшие НФ-идеи. Этим он и занялся в середине 1960-х, создав «Регистр научно-фантастических идей и ситуаций», куда вошли около 10 тыс. идей, рассортированных по классам, подклассам, группам и подгруппам. Изучая авторские свидетельства, Г. Альтшуллер формулировал приемы изобретательства. Изучая идеи писателей-фантастов, Г. Альтов формулировал приемы создания новых идей. Поэтому естественно появление очерков «Судьба предвидений Ж. Верна» (1963), «Перечитывая Уэллса» (1966), «Гадкие утята фантастики» (1970). Альтов выделил конкретные научно-фантастические идеи классиков жанра, проследив, когда и как эти идеи были (если были) реализованы. Оказалось, что осуществляются и остаются в памяти читателей идеи, казалось бы, невозможные, безумные, противоречившие в момент публикации науке, технике, а порой и здравому смыслу. Почему же осуществлялись такие идеи? Альтов показал в своих очерках, что Жюль Верн, Герберт Уэллс и Александр Беляев ошибались чаще всего тогда, когда пренебрегали качественными скачками, когда были недостаточно смелы в своем воображении. Безумной в свое время была идея человека-амфибии. Безумной была (и пока остается) идея путешествий во времени. И даже идея летательного аппарата тяжелее воздуха («Робур-завоеватель» и «Властелин мира» Жюля Верна) выглядела безумной — между тем до первых самолетов оставалась всего четверть века. Генрих Саулович Альтшуллер (Генрих Альтов) ушел из жизни 24 сентября 1998 года. Его любимым литературным героем был капитан Немо — человек-идеал. Одной из любимых книг — «Чайка Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. Чайка, совершившая прорыв в Неведомое, — это и сам Генрих Саулович Альтшуллер. АЛЛА НЕСТЕРЕНКО Горизонт, к которому идёшь всю жизнь. 15 октября исполняется 90 лет со дня рождения автора ТРИЗ Генриха Альтшуллера. Не все, чьи жизни он перевернул навсегда, сразу осознали это. Я, например, осознала не сразу. Но все-таки осознала. В теории развития творческой личности (ТРТЛ) описан такой феномен – встреча с Чудом. Что-то поражает человека, оставляет впечатление на всю жизнь – и это определяет судьбу. Чудеса бывают разные: рассказ об исчезнувшем древнем городе поразил воображение юного Шлимана, формулы на самодельных обоях на всю жизнь заразили математикой маленькую Софью Ковалевскую. Но одно из самых распространенных чудес — встреча с Учителем. Помню, как 18 лет назад мой отец Александр Селюцкий, сказал у гроба Альтшуллера: «Дорогой Генрих, ты подарил нам всем встречу с Чудом. Ты сам и был таким Чудом для нас». Автор теории решения изобретательских задач и теории развития творческой личности Генрих Саулович Альтшуллер был Учителем с большой буквы для множества людей. Кому-то (как моему отцу, например) посчастливилось много переписываться с ним, встречаться, вместе работать. Кто-то однажды попал на его семинар, но сохранил интерес к ТРИЗ на всю жизнь. Не все, чьи жизни он перевернул навсегда, сразу осознали это. Я, например, осознала не сразу. Но все-таки осознала. Фото из архива В.М. Петрова На острове Кижи жители встретили Альтшуллера хлебом с солью (1980 г.) Впервые я увидела Альтшуллера в 80-м году, когда он приехал на первый Петрозаводский семинар по теории изобретательства. Позднее семинары проходили регулярно, каждые два года, и Генрих Саулович приезжал из Баку практически всегда. А в 90-м году он с семьей переехал в Петрозаводск. Помню, что тризовцы пришли к нам толпой, человек семь их было, и мама определила Альтшуллера только тогда, когда он улыбнулся. Выглядел он не очень солидно, но улыбка не оставляла сомнений в том, кто в этой компании гений. А еще раньше, с детства, я знала, что есть такой человек, он придумал методику изобретательства. Он шлет своим ученикам письма. Письма приходили часто, напечатанные на папиросной бумаге, – 12 листов помещались в одну закладку пишущей машинки. Так рассылались фрагменты сводной картотеки, которую собирали неформальные участники общественной лаборатории методики изобретательства (ОЛМИ) в разных концах Советского Союза, творческие и исследовательские задания, аналитика, выводившая на новые инструменты методики, описания этих новых инструментов, материалы для преподавания. Жена Генриха Сауловича Валентина Николаевна Журавлева, замечательный писатель-фантаст, чьими рассказами я зачитывалась в детстве, вспоминала, что они вдвоем печатали иногда больше 10 таких закладок за один раз. Сегодня очень много говорят и пишут об инновациях. О том, как трудно их внедрять в разные сферы, в том числе, в образование. О том, как тяжело людям принять инновацию, и о том, как важно людей стимулировать. Когда в возрасте 20 лет я начала вести курс развития творческого воображения для инженеров (надо было помогать папе), я не задумывалась о том, что моя педагогическая жизнь протекает в жестком инновационном режиме. Никто из нас, работавших по материалам Альтшуллера, регулярно отправлявших ему отчеты о том, что получилось, что нет, пытавшихся делать собственные разработки, об этом не задумывался. Мы даже не предполагали, что может быть иначе. В ТРИЗ (к тому времени методика изобретательства переросла в полноценную теорию) работать по-другому было невозможно, Альтшуллер просто выкинул бы тебя из команды: во всем, что касалось его Дела, он был человеком очень жестким. Долгое время у нас считалось дурным тоном дважды повторять один и тот же пример, даже если читаешь лекции разным аудиториям. И до сих пор, мотаясь по стране с обучающими семинарами, я каждый раз делываю презентации заново. Где-то глубоко сидит установка – стыдно повториться, позволить себе не продвинуться вперед, не сделать следующий шаг. На семинарах Альтшуллер дарил женщинам цветы. Обязательно. И пока ситуация позволяла вести курсы не в одиночку, а командой, мои коллеги-мужчины всегда ставили на стол букет. Потому что семинар по ТРИЗ – это праздник, а какой же праздник без цветов и счастливых женщин? И еще одно, может быть, главное впечатление юности – наблюдение за тем, как Генрих Саулович думает. Это однажды и навсегда разбило мои бытовые представления, что талантливый изобретатель должен фонтанировать идеями, осуществляя этакий мозговой штурм с самим собой. Альтшуллер думал медленно, казалось, что идея постепенно создается, выстраивается, вырастает в его воображении. Научиться и научить думать вот так — давняя и несбыточная мечта, горизонт, к которому пытаешься идти всю жизнь. Биография Альтшуллера сродни написанным им фантастическим рассказам. Жизнь, полная бурными, порой трагическими событиями и насквозь прошитая изобретательскими задачами и решениями. Мне кажется, об этом очень хорошо рассказывает единственный человек, с которым вежливый Генрих Саулович был «на ты» (Альтшуллер говорил «Вы» всем своим ученикам и знакомым, независимо от возраста, даже мне, например, и только Селюцкий почему-то стал исключением). Фото из архива В.М. Петрова Один из рассказов, записанный в 2009 году, мы сегодня разместили в сети.

На острове Кижи жители встретили Альтшуллера хлебом с солью (1980 г.)

На семинаре в Петрозаводске (Г.И. Иванов, Г.С. Альтшуллер, А.Б. Селюцкий)

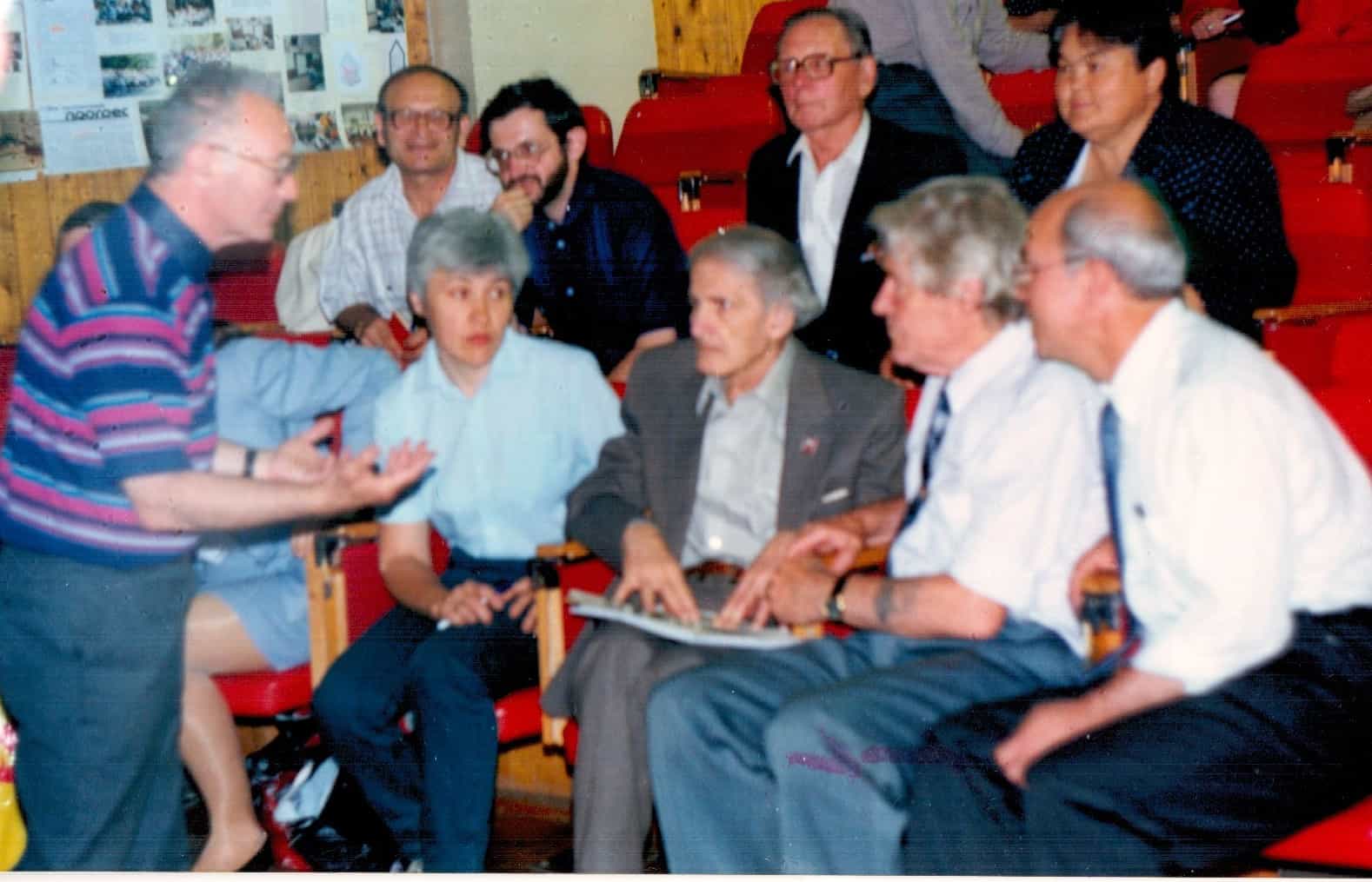

На одном из последних Петрозаводских семинаров

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов