| |

| Статья написана 5 мая 2019 г. 07:33 |

В історії українського письменства є постаті, без яких неможливо уявити його еволюцію, його онтологізацію. До них належить Григор (Григорій-Микола) Лужницький (27 серпня 1903 -- 3 березня 1990; псевдоніми Меріям, Богуслав Полянич, Л. Нигрицький, Семен Ордівський тощо) -- поет, прозаїк, драматург, науковець, активний учасник літературного життя -- від літературного угруповання католицької спрямованості "Логос" до МУРу й Об'єднання українських письменників "Слово". Як докторант landabilem legitimus захистив дисертацію "Розвій української лірики 19-го століття" (1926), згодом габілітаційну працю "Українська література в межах світової літератури" (англійська мова) у Граці (1946), виконував обов'язки гостя-професора Пенсільванського університету (1959-1965), керував Народним університетом, був протодеканом літературного факультету мюнхенського УТГІ (філія в Нью-Йорку), разом з В. Дорошенком й Д. Богачевським заснував Осередок праці НТШ у Філадельфії, видав чимало досліджень теоретичного й історико-літературного змісту, особливо з питань драматургії й театрознавства. Член НТШ (з 1927).

Вже в період міжвоєнного двадцятиліття він став активним учасником становлення нині мало дослідженого галицького (західноукраїнського театру) як драматург й теоретик. Так за його твердженням, Український незалежний театр «не тільки нав’язав нитку із світлим минулим галицького театру "Руської бесіди", не тільки познайомив український загал з європейський і новим українським репертуаром, галицькому глядачеві майже невідомим, але й завдяки старанній, талановитій грі акторів, дбайливому сценічному оформленню, виховував українську молодь «в дусі любови до рідного театрального мистецтва», «став передвісником нової доби, що її започаткував Олександер Загаров». Репертуар західноукраїнських театрів складався переважно з творів українських класиків ХІХ ст., тому «нову драму», навіть галицьку, започаткували емігранти В. Винниченко і Є. Карпенко, як вважав Г. Лужницький, який представляв естетичну концепцію «Логоса», художні настанови якого мали християнське підґрунтя, брав активну участь у формуванні репертуару релігійного театру, яким опікувався В. Блаватський, наполягаючи на потребі заповнення сценічної прогалини, «адже п’єс із релігійним змістом не ставив ні один галицький театр до війни і по війні», орієнтував українських драматургів на досвід європейських, на кшталт М. Райнгарда («Неділя». –– 1936. –– Ч. 438). Тогочасні релігійно-християнські й історичні драми Г. Лужницького ("Голгота", 1934; "Камо грядеши", 1934; "Ой Морозе, Морозенку", 1935; "Посол до Бога" . 1935; "Дума про Нечая" , 1936), найповніше на сьогодні висвітлені в працях проф. С. Хороба, становили репертуарну основу театру «Заграва» В. Блаватського, доповнену п’єсами К. Студинського, В. Пачовського, С. Черкасенка, І. Зубенка та ін., які обирали євангелійні інтертексти. Один з перших творів «Голгота –– Страсті, Смерть і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа» переповнений рясними ремінісценціями Тетраєвангелія, алюзіями на французьку театралізацію сакральних фабул, німецькі «Оберамергауські страсті Христові», польську канонічну й українську шкільну драму, культивовану Києво-Могилянського колегією (академією). Довкола центрального образу містерії на вісім картин (від в’їзду Ісуса Христа в Єрусалим до Розп’яття і Воскресіння) згруповані інші дійові особи (близько 40) й події сакрального сенсу. Дотримуючись жанру масового видовища, що виникло на основі літургійного дійства, драматург відтворив громіздку структуру. С. Хороб виправдовує нагромадження сюжетних ліній твору Г. Лужницького, який дотримувався жанрових вимог містерії, містифікації як «способу художнього мислення» при інтерпретації чотирьох Євангелій, трактуванні «всепрощення вчителя й зради його учня», дарма що це порушувало «композиційну стрункість (пропорційність картин, їх логічна послідованість)». Композиційна перевантаженість п’єси не зведена до несценічності завдяки монологам Ісуса Христа, насиченим енергетикою Слова, інтелектуалізованого «діалогічного мовлення». У містерії, виповненій конфліктною напругою, перетікає «розмова-спокуса» між Юдою й Сатаною, Юдою і Ангелом (ХІІІ ява, «Проповідь на горі»), в якій з психологічною достовірністю розкрита прагматична натура «зрадника»: він внутрішньо був готовим продати Вчителя за тридцять срібняків не для власного збагачення, а для влади над світом. «Вільний вибір» виявився ілюзорним. На відміну від Ф. Достоєвського («Легенда про Великого Інквізитора»), який трактував Ісуса Христа поза комунікативним полем з грішним світом, Син Божий в інтерпретації Г. Лужницького, за спостереженням Л. Рудницького («Драматургія Григора Лужницького»), спілкується з довкіллям, що, на думку критика, було новаторським кроком драматурга (ЗНТШ. –– Т. CCXXIV. –– Л., 1992). Хоча до такого прийому зверталися Леся Українка («Одержима»). Вона раніше порушила східнохристиянські канони, традицію єзуїтських шкільних драм, які не дозволяли постаті Ісуса Христа «прибирати будь-чого людського» (С. Хороб). Л. Рудницький, вбачаючи інтертекстуальні сліди євангелістів в містерії «Голгота…», припускав, що її автор «свого […] нічого не додав». Практика цитатної літератури, яку мав на увазі критик, осмислюватиметься наприкінці ХХ ст. Г. Лужницький, виконуючи роль «скриптора», передбачив її, тому «не назвав себе автором, а тільки перекладачем». Драматург не лише поєднував традицію й модернізм, а й мимоволі прокреслював постмодерністські інтенції. Поставлена у львівському театрі «Заграва» В. Блаватського, містерія мала сценічний успіх, дарма що глядач до вистави не був підготовлений. Г. Лужницький пізніше, 1950 р. зробив другу редакцію містерії. Попри незначні коригування деяких сцен й образів, наприклад Юди, головна ідейно-дидактична настанова твору лишилася незмінною, як і схематизм образів Ісуса Христа й Юди, ілюстративність євангельського тексту. П’єсу «Посол до Бога» вважають історичним фактомонтажем (С. Хороб), зумовленим тематичною проблемою й ідейно-естетичною концепцією художнього моделювання переломної історичної ситуації на межі відповідального екзистенційного вибору, що спостерігалося під час Берестейської унії. Автор відійшов від версії традиційного штучного протистояння православного й католицького віровчень для аргументації закономірного формування Української помісної церкви (унія), що стала головним героєм твору, здатним протидіяти польській й московській експансіям. Її доля за екстремальних умов у творі Г. Лужницького набуває сенсу драматичного сюжетотворення з експресіоністськими ознаками, репрезентантом символа віри стає кардинал Йосафат Кунцевич –– єпископ Української греко-католицької церкви, архієпископ Полоцький (з 1618), засновник чернечого ордену Василіян. Автор уник посилань на реалії, пов’язані з конфліктами апологета унії з православ’ям, зокрема його сутички з ієрархами Києво-Печерської лаври (1614), фізичною розправою над ним православних вірян Могилева (1623), яких переслідували католики. Натомість персонаж втілює в собі волю єднання непримиренно антитетичних конфесій. Першорядне значення в п’єсі має містичний образ Всевишнього –– «вселюдський дух», «абсолют християнського віровчення» (С. Хороб), довкола якого згруповані персонажі –– папа римський Урбан VIII, архієпископ Йосафат Кунцевич, Мелетій Смотрицький, гетьман Петро Конашевич-Сагайдачноий, гетьман литовський Лев Сапєга, король Жигмонт ІІІ та інші дійові осіби –– від отців-василіян й простих священиків до вірян –– як реальних, так і домислених. У п’єсі, як і в інших історико-релігійних творах Г. Лужницького, де «важко говорити про наявність […] індивідуальних характерів», акцентовано «на таких інтелектуальних засадах, як свідомість, віра, моральна несхитність, пам’ять минувшини, патріотизм, національна самоцінність тощо» (С. Хороб). На літературних теренах Автор наголошував на основній причині національної катастрофи XVII ст., що полягала в тогочасних непримиренних релігійних полеміках, які фатально розкололи українство. Ділити Бога на «католицького» й «православного» –– гріх, або, як висловився Мелетій Смотрицький: «Ні, це божевілля, цілковите божевілля! Так, як православні українці в кожному католицькому священикові бачить єзуїта, так католики-українці в кожному православному бачать москвина». Драматург шукав виходу з небезпечної ситуації, що окреслилася в ті роки. У п’єсі розгортається конфлікт інтерпретацій, що потребує не протиставлення, а зіставлення поглядів й переконань, аби на їх перетині знаходити шлях до істини Всевишнього. На такій герменевтичній основі мала будуватися Українська помісна церква, щоб поширювати благодать на вірян. Напружена дія п’єси, зібрана в тугий конфліктний вузол, перетікає в річищі інтектуальних діалогів й монологів, насичених документальним матеріалом, в яких «персонажі виявляють не так розходження й протиріччя в ідеї християнського віровчення, як трагічні суперечності тої доби, що породжувала неприязнь, навіть ворожнечу між католиками й православними у справі визнання Берестейської унії, у справі утвердження й унезалежнення Української помісної церкви» (С. Хороб) Перевага фактажу, аґональних аргументацій «за» і проти» витворює перебіг напруженої полеміки, вербальні перевитрати якої гальмують динаміку сценічного зображення. Мозаїчний фактомонтаж, не порушуючи послідовності дії, її градації, увиразнює концепцію істини, відкритої для кожного з них в постійному наближенні до неї. Історико-релігійна драма «Ой зійшла зоря над Почаєвом» на три картини-дії з народно-пісенними епіграфами («Ой зійшла зоря вечоровая, над Почаєвом стала», «Ой рятуй, рятуй, Божая Мати, монастир загибає», «Матері Божій Почаївській поклін всі віддаймо») має виразну композиційну тяглість, послідовно концентруючись на подіях захисту українських земель від агресивних зайд –– монголо-татарів (1193), турків (1675), москалів (1831). Кожен епізод минувшини вкладається у відповідну картину-дію, що має окрему напружену сюжетну колізію фізичного й метафізичного світів. Фабульні локуси, викладені в логічно-послідовну тяглість, пронизуючи століття, концентруються на образі Матері Божої Почаївської, власне чудотворної ікони, написаної у візантійському стилі (Пресвята Діва з Богодитиною на правій ріці), шанованої не тільки православними, а й католицькими й уніатськими вірянами. Довкола цієї центральної постаті згруповані дійові особи, містичні й земні аспекти існування, що сприяло використанню в п’єсі «як образів реальних чи їх варіативних комбінацій (зумовлених все-таки історичною конкретикою), так і образів, […] відсутніх у сюжетній канві твору, проте присутніх, по суті, в кожній сцені як своєрідний релігійно-християнський дух» (С. Хороб). Символічне подвоєння дійсності дає змогу за видимою, позірною оболонкою реалій бачити онтологічну сутність трансцендентного часопростору. Аналогічна конструкція властива й драмі «Сестра-воротарка», в основу якої покладена фабула середньовічної легенди про Марію-покровительку. У релігійно-християнських п’єсах Г. Лужницького першорядне значення відведено аристократичному духу, що, на думку Стефанії Андрусів, могло з’явитися під впливом концепції В. Липинського, відлуння філософських поглядів від Ф. Ніцше до Х. Ортеги-і-Гасета. Міркування дослідниці підтверджують історичні драми письменника. Ю. Шкрумеляк, рецензуючи стилізовану під народний епос «Думу про Нечая», що складається з чотирьох історичних картин, виявив у ній акцентовану онтологічну проблему українського світу –– «бути чи не бути!»; головний герой, «рішається на те останнє, […] гине» («Новий час», –– 1936. –– Ч. 2). Трагічний фінал персонажа на межі засвідчував остаточний екзистенційний вибір, що постає після внутрішніх вагань. У цій п’єсі, що властиво й іншим драмам Г. Лужницького, «зовнішня дія, що розгортається по спадаючій, […] спрямована у пітьму, що загрожує людині загибеллю, а внутрішня, градаційна дія (спротив совісті чи очищення її) –– до світла, загального воскресіння, віри» (С. Хороб). На літературних теренах першорядне значення для Г. Лужницького, який умів тонко передати колорит минувшини, мало не «історичний характер», а «цілісна ідея –– рушій дії і конфлікту», що позначається на еволюції пасіонарного персонажа. Внутрішня напруга сюжетних ліній і дійових осіб властива п’єсам «Січовий суд (Олексій Попович)», «Лицарі ночі», «Іван Мазепа», інсценізаціям «Камо грядеши?», «Мотря», в яких спостерігається ревізія козацької теми в українській літературі. С. Хороб ідентифікує релігійно-християнські драми Г. Лужницького «драмою ідей», в якій «під зовнішньою "оболонкою" історичної, релігійної, житейської конкретики», приховано «глибокий роздум над внутрішньою суттю помічених явищ», постають «зразки "літератури-історії" або "літератури-теософії"», зверненої як до минувшини, транцендентних уявлень, архетипів національного мислення», так і до історично зумовленого «сьогоднішнього життя». Християнська релігійність завжди визначала основи образної системи художнього мислення Григорія Лужницького.

|

| | |

| Статья написана 3 мая 2019 г. 21:13 |

«Кибернетиков репрессировали в сталинское время, а в последующие десятилетия советские компьютерщики работали из-под палки спецслужб», — вот частое мнение об условиях работы кибернетиков в СССР. Но субкультура советских программистов из 1960-х «Кибертония» — доказательство высокого приоритета науки в СССР и свободы ученых-технарей в научном поиске и активном отдыхе во времена хрущевской оттепели. Страна «Кибертония» в чем-то напоминает движение американских ранних хакеров. В первой части статьи мы расскажем о ней, а во второй — сравним американских и советских программистов. Появление компьютерной науки в закрытом социалистическом блоке несло перемены мировосприятия. Одним из культурных источников стали студенческие «капустники»[1]. Кстати, можно отметить, что именно из этой традиции выросла знаменитая студенческая игра КВН, первая программа была выпущена в эфир в 1961 году.

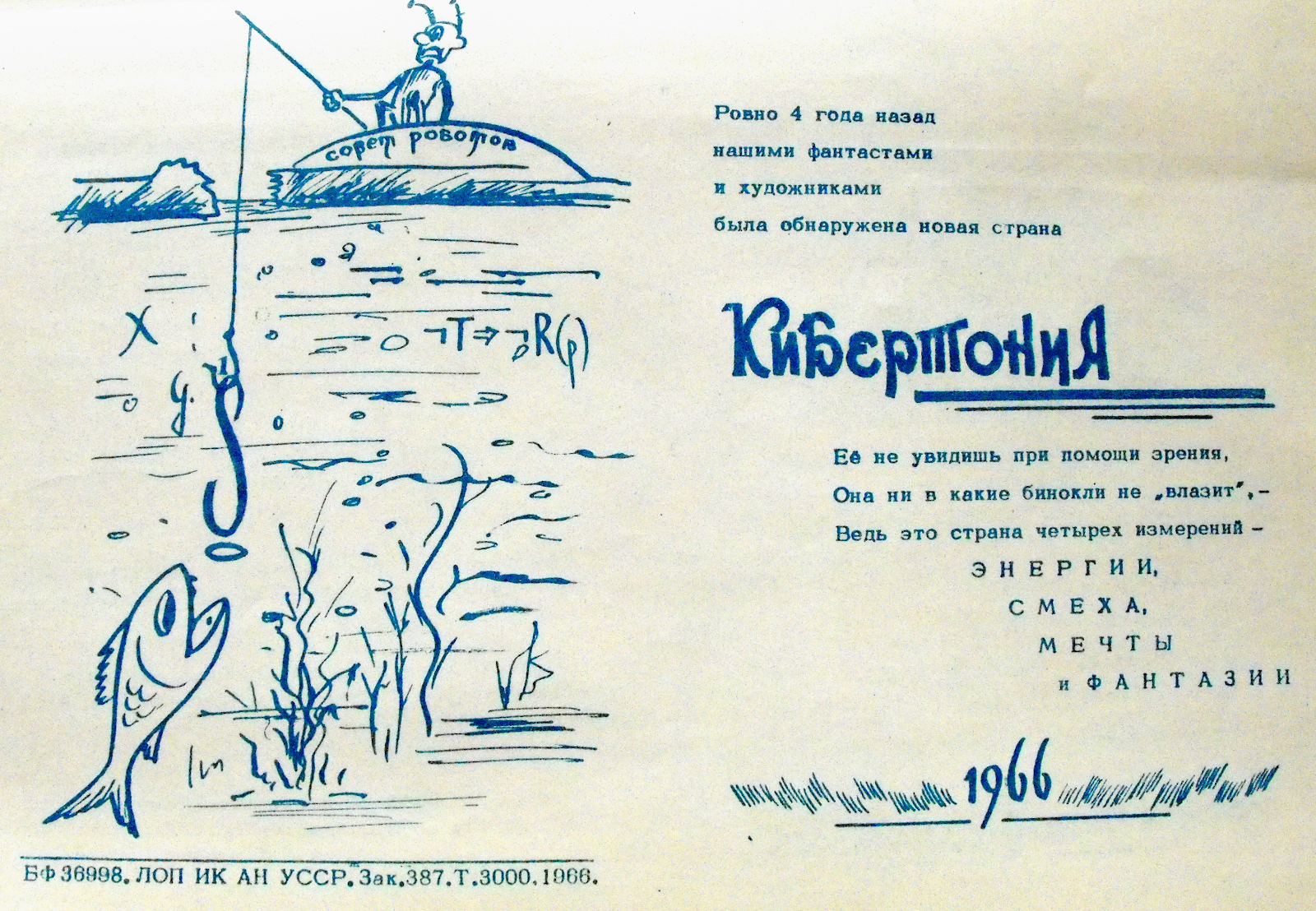

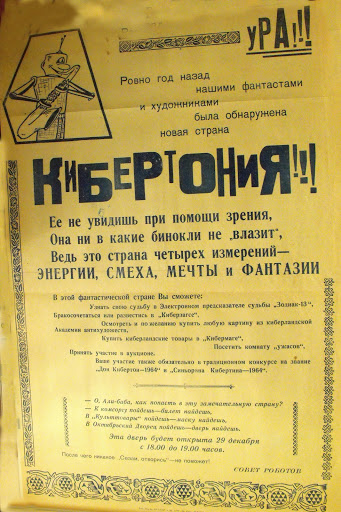

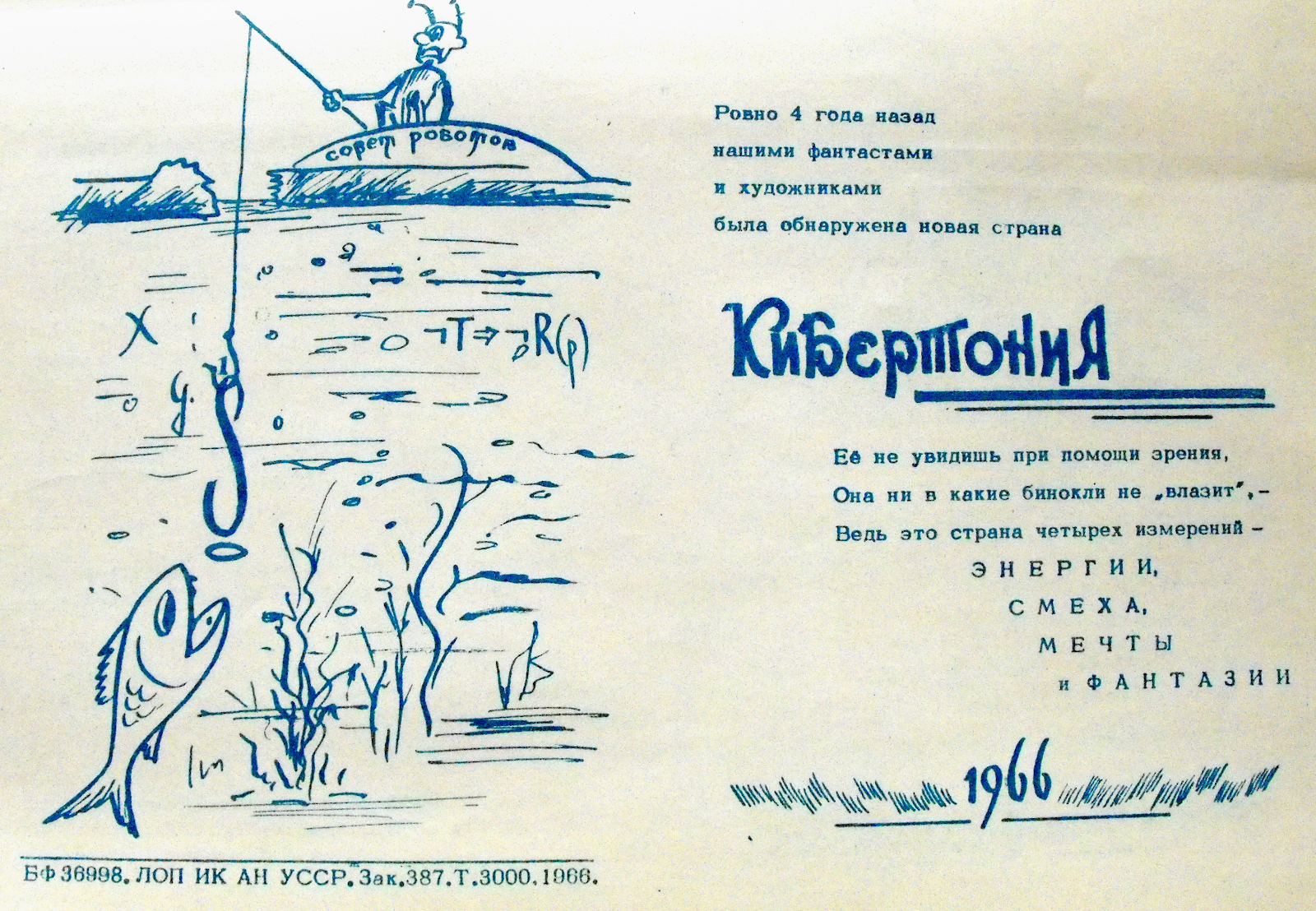

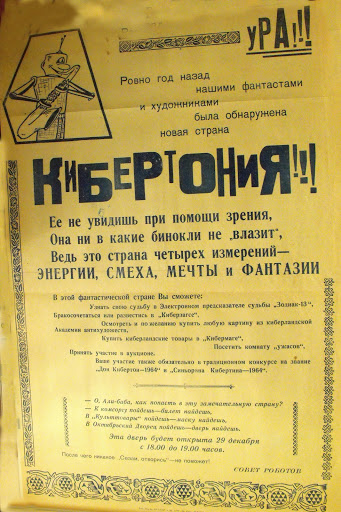

В этой новой позитивной атмосфере оттепели молодые ученые из Института кибернетики АН УССР города Киева в начале 1960-х создали свою виртуальную страну — Кибертонию. Такой стишок можно было видеть на афише: Ее не увидишь при помощи зрения, Она ни в какие бинокли не влазит, — Ведь это страна четырех измерений: Энергии, смеха, мечты и фантазии.

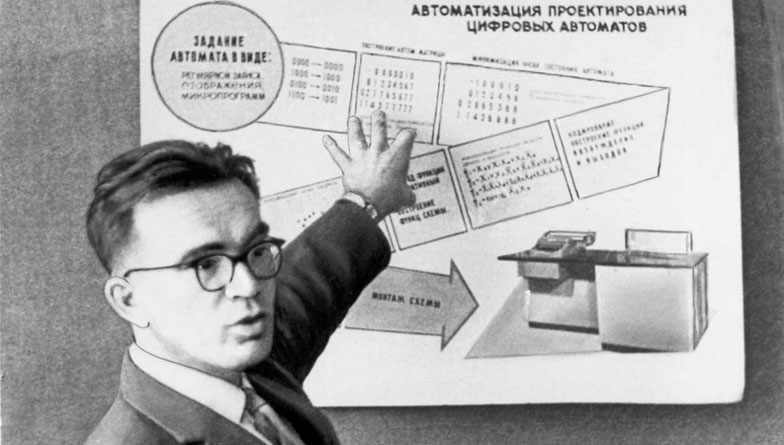

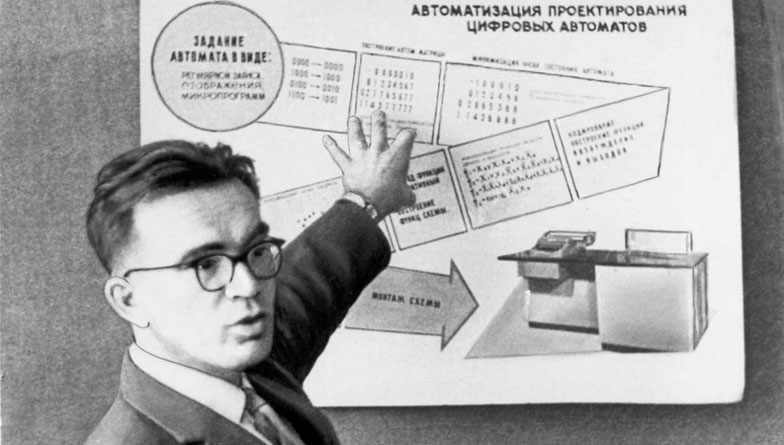

Афиша новогоднего вечера «Кибертонии» 1964 года В то время средний возраст сотрудников Института кибернетики составлял примерно 25 лет. Самым старшим был директор Виктор Глушков: ему было 39 лет.

Виктор Глушков — основатель и директор Института кибернетики АН УССР В 1960-х годы в СССР слово «кибернетика» было у всех на слуху, название виртуальной страны выбрали удачное. Точно неизвестно, кто именно придумал Кибертонию. Идея «красиво, весело и изобретательно провести новогодний вечер под флагом сказочной страны возникла в группе по разработке программного обеспечения для создаваемой машины «МИР-1», первой малой электронной машины для инженерных расчетов в СCСР[2]. В то время художественная самодеятельность под эгидой Комсомола в Институте кибернетики была достаточно развитой и популярной[3]. Руководство активно принимало участие в мероприятиях. "Тусовка кибертонцев привлекала элитарностью и близостью к технологиям будущего — роботам, искусственному интеллекту." Первое заседание-презентация страны Кибертонии состоялось в помещении Театра юного зрителя, которое арендовали для проведения новогоднего вечера в декабре 1962 года. Можно считать, что это дата основания Кибертонии. Кибертонцы с юмором подошли к организации новогоднего вечера. Веселье начиналось уже порогом: чтобы попасть в Кибертонию, требовалось пройти через лаз в деревянном заборе. Человек попадал в уникальный мир, где была даже своя валюта «кибертина» из «Кибербанка». В начале ее вырезали из картона, но у каждой купюры был свой номер и печать Комсомола. Позже появилась традиция изготовления кибертин на перфокартах с пятью степенями защиты. Кибертинами гости оплачивали разнообразные аттракционы: «Киберзагс», «Кибермаг», «Кибермахерская», «Киберробот», «Бар Рио», «Предсказатель судьбы – Зодиак-13». Валюту виртуальной страны новогоднего вечера в 1960-х вполне можно рассматривать как стеб. В 1961 году прошел судебный процесс о незаконных валютных операциях, подсудимые получили высшую меру наказания...

https://commons.com.ua/ru/virtualnaya-str...

"Огонёк", 1966 г. Леонид Сапожников У нас в Кібертониії Сборник, 1974 год «У нас в Кибертонии», употребляя выражение А. и Б. Стругацких,- сказка для научных работников младшего возраста. Но ее наверняка с удовольствием прочтут и их старшие братья и родители. Потому что сказки, а особенно юмористические, вовсе не только детское чтение. В произведение входит: У нас в Кибертонии… (1968) Шахматист в розовом шлеме / Шахіст у рожевому шоломі (1974) Последний чвак / Останній чвак (1972) Спор / Суперечка [= Парі; Заклад ] (1965) Стимулятор эмоций / Стімулятор емоцій (1965) https://fantlab.ru/work326373 https://fantlab.ru/blogarticle43317

|

| | |

| Статья написана 1 мая 2019 г. 19:32 |

Даведка пра мінскі часопіс «Штэрн» (для аднаго з міністэрстваў РБ) «ШТЭРН» («Зорка»), літаратурна-мастацкі і навукова-палітычны часопіс. Выдаваўся з мая 1925 да крас. 1941 у Мінску на яўр. мове. З 1932 орган Аргкамітэта ССП БССР, з 1934 – ССП БССР. Друкаваў творы яўр. і бел. (у перакладзе на яўр. мову) сав. пісьменнікаў, артыкулы па пытаннях л-ры і мастацтва, хроніку культ. жыцця Беларусі і саюзных рэспублік (…) У часопісе ўдзельнічалі яўр. сав. пісьменнікі З. Аксельрод, Ц. Даўгапольскі, Э. Каган, Г. Камянецкі, М. Кульбак, А. Платнер, Р. Рэлес, І. Харык, Г. Шведзік і інш. («Беларуская савецкая энцыклапедыя», т. XI. Футбол – Яя. Мінск: БелСЭ, 1974. С. 364)

* * * У Савецкім Саюзе 1920–1930-х гадоў, у тым ліку і ў БССР, значная ўвага надавалася перыядычнаму друку на яўрэйскай мове (ідыш). Напрыклад, у Маскве выходзіла масавая штодзённая газета «Дэр Эмес» («Праўда»), у Мінску – газета «Акцябр» («Кастрычнік»). З 1924 да 1937 гг. ідыш з’яўляўся адной з афіцыйных моў савецкай Беларусі[1]. Працавалі шматлікія школы і тэхнікумы з навучаннем на гэтай мове, на ёй нярэдка вялося справаводства і г. д. Паводле перапісу насельніцтва 1926 г., у БССР налічвалася каля 5 мільёнаў жыхароў, з іх 407 тысяч складалі яўрэі. Большасць яўрэяў Беларусі (звыш 80%), некаторая частка беларусаў і прадстаўнікоў іншых народаў у міжваенны перыяд валодалі мовай ідыш. «Тоўсты» часопіс «Штэрн», які выдаваўся ў 1925–1941 гг. (спачатку раз на два месяцы, з 1926 г. – раз на месяц), быў спробай адказаць на запыты той часткі жыхароў БССР, што чытала на ідышы і цікавілася навінамі культуры. Гэта значыць, адрасаваўся ён, умоўна кажучы, інтэлігенцыі, аднак рэдакцыя заклікала падпісвацца на «Штэрн» і рабочых, і калгаснікаў.

На фота 1–2 – вокладкі часопіса ў 1926 і 1927 гг. Тыраж часопіса «Штэрн» у розныя гады складаў ад 1000 да 3500 экз. Звычайны аб’ём адной кніжкі часопіса ў першай палове 1930-х гадоў сягаў 100 старонак (пры памеры 16 на 21,5 см); часам выходзілі здвоеныя нумары, аб’ём якіх перавышаў 200 старонак. Найбліжэйшы беларускамоўны аналаг «Штэрна» – часопіс «Полымя», заснаваны ў 1922 г. (у 1932–1941 гг. меў назву «Полымя рэвалюцыі»). З 1930-х гадоў «Штэрн» выпускаўся з беларускамоўнай анатацыяй зместу. Рэдакцыя часопіса «Штэрн» у 1925–1927 гг. знаходзілася ў Мінску па адрасе вул. Ленінская, 26, у 1927–1930 гг. – на вул. Ленінскай, 22, а з № 9, 1930, г. зн. з восені 1930 г. і да канца існавання часопіса, звыш 10 гадоў, – па вул. Рэвалюцыйнай, 2 (гл. звесткі на вокладках; фота 3–5). Сучасны адрас у Мінску – такі самы.

Літаратурна-мастацкія выданні на ідышы меліся ў 1920–1930-х гг. і ў іншых рэспубліках СССР, асабліва ва Украіне: «Праліт» (1928–1932), «Фармэст» (1932–1937), «Ды ройтэ велт» (1924–1933), «Саветышэ літэратур» (1938–1941). У 1936–1940 гг. у РСФСР выдаваўся штоквартальнік «Фарпост». Тым не менш, як можна бачыць, мінскі часопіс «Штэрн» стаў «доўгажыхаром» сярод даваенных савецкіх часопісаў на ідышы. Ён праіснаваў больш за 15 гадоў, нягледзячы на тое, што да 1917 г. тэрыторыя Беларусі не лічылася найлепшым месцам для яўрэйскіх пісьменнікаў[2]. Відавочна, заслуга ў гэткім працяглым захаванні «Штэрна» належыць перадусім яго аўтарам, членам рэдкалегіі і выдаўцам. Аўтарамі часопіса «Штэрн» былі практычна ўсе літаратары БССР, якія ў міжваенны перыяд пісалі на мове ідыш. Да таго ж у ім актыўна публікаваліся вядомыя ідышамоўныя пісьменнікі СССР (Давід Гафштэйн, Леў Квітко, Перац Маркіш, Іцык Фефер…), асобныя замежныя літаратары (Аўрам Рэйзен, Меінке Кац, Мойша Надзір…). Крытэрыем адбору твораў была «прагрэсіўнасць» замежнікаў, г. зн. іхняя прыхільнасць да левых ідэй, тым не менш на старонках часопіса дасягаўся і вытрымліваўся даволі высокі мастацкі ўзровень. Фігуравалі сярод аўтараў «Штэрна» і беларускамоўныя пісьменнікі – ад прызнаных класікаў (Якуб Колас, Янка Купала) да маладзейшых аўтараў (Андрэй Александровіч, Пятрусь Броўка, Міхась Чарот…). Іх перакладалі на ідыш Зэлік Аксельрод, Майсей Кульбак, Мендл Ліфшыц, Ізі Харык і інш. Аналізуючы змест біябібліяграфічнага даведніка «Беларускія пісьменнікі» (6 тамоў, Мінск: БелЭН, 1992–1995), можна заўважыць, што звыш дзясятка літаратараў пачыналі свой творчы шлях, друкуючыся ў «Штэрне». Сярод гэтых літаратараў – Рыгор Бярозкін, Мацвей Грубіян, Мота Дзягцяр, Эля Каган, Сара Каган, Гірш Камянецкі, Сямён Ляльчук, Рыўка Рубіна, Рыгор Рэлес, Рува Рэйзін, Леў Талалай, Майсей Тэйф, Генадзь Шведзік. Сярод тых, хто мае дачыненне да Беларусі і атрымаў «пуцёўку ў жыццё» дзякуючы часопісу «Штэрн», назаву таксама паэта Мендла Ліфшыца (нарадзіўся і жыў у Беларусі да вайны), сужэнцаў Рахіль Баўмволь і Зяму Цялесіна (у 1930-х жылі ў Мінску, пазней аказаліся ў Расіі, дзе сталі вядомымі паэтамі; у пачатку 1970-х эмігравалі ў Ізраіль). Варта дадаць, што, паводле газеты «Літаратура і мастацтва» (4 жніўня 1932 г.), пры рэдакцыі часопіса была створана пастаянная літаратурная кансультацыя, у склад якой трапілі Зэлік Аксельрод, Якаў Бранштэйн, А. Дамэсек (поўнае імя гэтага крытыка, які пэўны час уваходзіў у рэдкалегію часопіса, мне не вядома), Ізі Харык, Майсей Кульбак, Лейб Царт і Арон Юдэльсон. На старонках «Штэрна» аглядаліся і пытанні тэатральнага жыцця, у прыватнасці, са сваімі нарысамі не раз выступаў Міхаіл Рафальскі, у 1926–1937 гг. – мастацкі кіраўнік Дзяржаўнага яўрэйскага тэатра БССР. Склад рэдкалегіі часопіса «Штэрн» не адрозніваўся стабільнасцю. Да таго ж у многіх выпусках часопіса проста пералічваюцца члены рэдкалегіі без удакладнення іх службовых абавязкаў, а ў некаторыя гады (1938–1939 гг.) нумары падпісвала «рэдкалегія», і зараз няпроста адказаць на пытанне, хто працаваў у ёй найбольш плённа. Аднак, прагледзеўшы дзясяткі выпускаў «Штэрна», якія захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, прааналізаваўшы іншыя даступныя мне крыніцы, у тым ліку артыкулы з «Беларускай энцыклапедыі», я прыйшоў да высновы, што ключавымі асобамі ў рэдакцыі былі: Самуіл Агурскі (1884–1947) – член рэдкалегіі ў 1925–1929 гг. Грамадскі дзеяч, аўтар прац па гісторыі рэвалюцыйнага руху ў Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук БССР (1936). Арыштаваны ў 1938 г., рэабілітаваны ў 1956 г. Зэлік Аксельрод (1904–1941, расстраляны) – член рэдкалегіі ў 1931–1941 гг. Паэт. У 1931–1937 гг. адказны сакратар часопіса; паводле некаторых звестак, выконваў абавязкі галоўнага рэдактара пасля арышту І. Харыка. Арыштаваны ў 1941 г., рэабілітаваны ў 1957 г. «Гэта быў паэт ясенінскага складу. Тонка ўспрымаў прыроду. Шмат месца ў яго вершах займалі матывы кахання і дружбы (…) За надта інтымную лірыку, за апалітычнасць яго часта лаялі крытыкі і партыйныя інструктары, што стаялі на варце чысціні ленінска-сталінскіх ідэй у мастацкай літаратуры» (Рыгор Рэлес. Праз скрыжаваны агонь // Полымя. 1995. № 8. С. 242). Эля Ашаровіч (1879–1938, расстраляны) – член рэдкалегіі ў 1925–1930 гг. Шматгадовы рэдактар штодзённай газеты «Акцябр», пад эгідай якой выдаваўся часопіс «Штэрн». Арыштаваны ў 1937 г., рэабілітаваны ў 1957 г. Якаў Бранштэйн (1897–1937, расстраляны) – член рэдкалегіі ў 1930–1937 гг. Літаратурны крытык, педагог, прафесар педінстытута (з 1932 г.), член-карэспандэнт Акадэміі навук БССР (1936). Арыштаваны ў 1937 г., рэабілітаваны ў 1956 г. Арон Валабрынскі (1900–1938, расстраляны) – член рэдкалегіі ў 1928–1934 гг. Публіцыст, педагог. Дакладных звестак пра год рэабілітацыі не маю. Хацкель Дунец (1897–1937, расстраляны) – член рэдкалегіі ў 1928–1934 гг. Літаратурны крытык, у пачатку 1930-х – намеснік наркома асветы БССР, адказны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва» ў 1932–1935 гг. арыштаваны ў 1936 г., паўторна ў 1937 г., рэабілітаваны ў 1967 г. Сара Каган (1885–1941, загінула ў гета) – член рэдкалегіі ў 1940–1941 гг. Паэтэса, празаік. Эля Каган (1909–1944, загінуў на фронце) – паэт, празаік, драматург, у 1936–1939 гг. – літаратурны рэдактар часопіса «Штэрн». Майсей Кульбак (1896–1937, расстраляны) – член рэдкалегіі ў 1934–1937 гг. Сусветна вядомы паэт і празаік, аўтар аднаго з першых раманаў пра Мінск «Зэлменянер» («Зельманцы»; раман друкаваўся ў часопісе «Штэрн» з № 5, 1930, пазней быў перакладзены на беларускую, рускую, англійскую, нямецкую, французскую і іншыя мовы). Арыштаваны ў 1937 г., рэабілітаваны ў 1956 г. Лэйме Разенгойз (1895–1962) – член рэдкалегіі ў 1930–1937 гг. Грамадскі дзеяч, публіцыст, гісторык. Ізі Харык (1896–1937, расстраляны) – сакратар рэдакцыі і член рэдкалегіі з 1928 г., галоўны рэдактар з 1930 г. (паводле звестак у часопісе, з 1932 г.). Сусветна вядомы паэт. Член-карэспандэнт Акадэміі навук БССР (1936). Арыштаваны ў 1937 г., рэабілітаваны ў 1956 г. «Ізі Харык шмат зрабіў для з’яўлення новых талентаў. Ён даў ім магчымасць развінуць крылы на старонках часопіса…» (Рыгор Рэлес. Праз скрыжаваны агонь // Полымя. 1995. № 8. С. 237). Усе гэтыя асобы, незалежна ад магчымых да іх прэтэнзій (многія з іх разам з беларускамоўнымі літаратарамі ўсхвалялі Сталіна і падтрымлівалі пераслед «ворагаў народу», у тым ліку пасродкам «Штэрна»), на мой погляд, заслугоўваюць памяці за іхні ўклад у развіццё культуры Беларусі. Але ж наўрад ці мэтазгодна пералічваць усе 11 прозвішчаў на мемарыяльнай дошцы ў цэнтры Мінска. Тэкст на дошцы, які я прапанаваў у лісце ад 10.10.2017 і прапаную зараз, мог бы выглядаць так: SHTERN (назва яўрэйскім пісьмом)[3] Па гэтым адрасе (або: У гэтым будынку) ў 1930–1941 гг. знаходзілася рэдакцыя ідышамоўнага часопіса «Штэрн» («Зорка»), у якой працавалі Зэлік Аксельрод (1904–1941) ZELIK AKSELROD (імя і прозвішча яўрэйскім пісьмом) Майсей Кульбак (1896–1937) MOJSHE KULBAK (імя і прозвішча яўрэйскім пісьмом) Ізі Харык (1896–1937) IZI KHARYK (імя і прозвішча яўрэйскім пісьмом) ды іншыя знакамітыя пісьменнікі. Пад іншымі знакамітымі пісьменнікамі я маю на ўвазе перадусім вышэйзгаданых Элю Кагана і Сару Каган – іхнія жыццёвыя шляхі ды літаратурная спадчына дагэтуль выклікаюць цікавасць[4]. Варта прызнаць, што, напрыклад, крытычныя творы Я. Бранштэйна, Х. Дунца занадта прасякнуты «духам часу» і маюць меншую вартасць для сучасных чытачоў; адпаведна, і прозвішчы гэтых літаратурных крытыкаў не такія вядомыя ў свеце. Вялікая частка супрацоўнікаў рэдакцыі была рэпрэсаваная і трагічна загінула. Дошка на вул. Рэвалюцыйнай стане для іх, як мне бачыцца, своеасаблівым «калектыўным помнікам». У сувязі з гэтым не зашкодзіла было б выявіць на ёй які-небудзь сімвал зняволення (напрыклад, краты або калючы дрот), аднак настойваць на гэтым я не маю права. У якасці выдаўца часопіса «Штэрн» у 1925–1927 гг. выступала беларускае аддзяленне ўсесаюзнага выдавецтва «Шул ун бух» («Школа і кніга»), а ў 1927–1941 гг. – рэдакцыя мінскай газеты «Акцябр» («Кастрычнік»). РЭЗЮМЭ Штомесячны літаратурна-мастацкі часопіс «Штэрн» цягам 15 гадоў быў важнай з’явай культурнага жыцця горада Мінска, Беларускай ССР, дый усяго Савецкага Саюза. Мемарыялізацыя часопіса шляхам устанаўлення памятнай дошкі па месцы знаходжання рэдакцыі (Рэвалюцыйная, 2) будзе разумным і справядлівым учынкам. Дадатак, або Навошта на памятнай дошцы яўрэйскае пісьмо Тыя, хто працаваў у рэдакцыі часопіса «Штэрн», карысталіся збольшага мовай ідыш, таму яе прысутнасць, няхай фрагментарная, будзе зусім дарэчнай. З другога боку, ідыш сам па сабе заслугоўвае ўвагі і павагі ў нашай краіне як адна з традыцыйных моў мясцовага насельніцтва. Так, у другой палове ХХ ст. колькасць носьбітаў ідыша ў Беларусі паступова зніжалася з розных прычын (асіміляцыя, выезд яўрэяў за мяжу). Аднак у XXI cт. назіраецца павышэнне цікавасці да гэтай мовы, асабліва пасля выхаду вялікага ідыш-беларускага слоўніка (складальнік Алесь Астравух; Мінск: Медысонт, 2008). Песні на ідышы ёсць у рэпертуары многіх беларускіх выканаўцаў; ідыш гучыць, сярод іншага, у «Местачковым кабарэ», папулярным спектаклі Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Магчыма, прысутнасць яўрэйскіх літар на памятнай дошцы дадаткова заахвоціць жыхароў Беларусі да вывучэння багатай (і пакуль маладаследаванай) культурнай спадчыны, створанай на ідышы. Яшчэ адзін аргумент звязаны з тым, што з сярэдзіны 2010-х гг. актывізуецца прыцягненне замежных турыстаў у Беларусь. Сярод гэтых турыстаў нямала зацікаўленых «яўрэйскай тэмай», а між тым у Мінску візуальна мала што сведчыць пра даваеннае культурнае жыццё беларускіх яўрэяў, якое было даволі разнастайным, хоць і супярэчлівым. На сённяшні дзень у горадзе прадстаўлена перадусім гісторыя знішчэння вязняў гета (мемарыяльны комплекс «Яма», помнікі на Юбілейнай плошчы, на вул. Сухой і г. д.), што вельмі важна, але не дастаткова. Дошка з яўрэйскім пісьмом, на маю думку, стане адной з цікавостак, дзеля якой прыедуць у Мінск турысты з «далёкага замежжа», асабліва калі аб’ект па Рэвалюцыйнай, 2 будзе ўключаны ў адпаведныя экскурсійныя маршруты. Падрыхтаваў Вольф Рубінчык PS. Як выявілася ў ходзе кантактаў з міністэрствам (пакуль не буду пісаць, якім…), па стане на кастрычнік 2017 г. інстытут гісторыі НАН «не меў інфармацыі» пра мінскі часопіс «Штэрн». Што нямала гаворыць пра наш гістарычны «афіцыёз» ? [1] Паводле пастановы ЦК КПБ(б) 1924 г. і Канстытуцыі БССР 1927 г. Фактычна афіцыйны статус мовы ідыш быў прызнаны з 1920 г. – Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь прадугледжвала роўны статус чатырох моў (беларускай, рускай, ідыша, польскай). [2] «На Беларусі не было традыцый яўрэйскай літаратурна-творчай працы… У Менску ня было амаль і яўрэйскага друку. Менск, зразумела, ня мог быць літаратурным асяродзішчам, у ім нават ня было вызначаных кадраў культурна-творчай інтэлігенцыі» (Б. Аршанскі. Яўрэйская літаратура на Беларусі // Маладняк. 1929. № 10. С. 100). [3] Ніжэй у дадатку абгрунтоўваецца, чаму пажадана ўжыць іменна яўрэйскае пісьмо. [4] Асобныя вершы Сары Каган перакладаў на беларускую народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін; шэраг яе твораў, гэтаксама як і твораў Элі Кагана, быў змешчаны ў зборніку «Скрыжалі памяці», укладзеным праф. Алесем Бельскім (Мінск: Беларускі кнігазбор, 2005. Кн. 1. С. 499–522; 523–561). https://belisrael.info/?p=13263

|

| | |

| Статья написана 30 апреля 2019 г. 21:31 |

Задумывая фантастическую повесть о войне СССР с коалицией капиталистических держав, будущий классик украинской и советской фантастики Владимир Владко (Еремченко, 1900/1901–1974) вряд ли смог бы предугадать фантастическую судьбу своего произведения. Начато оно было, судя по всему, в 1932 или в первые месяцы 1933 г. Уже в № 3 журнала Пионерия за 1933 г. появился отрывок под названием «Танки з повитря» («Танки из воздуха»). Редакционное предисловие к публикации гласило: Новая научно–фантастическая повесть «Аэроторпеды возвращаются назад», над которой работает сейчас В. Владко, посвящена теме будущей войны мирового капитализма против СССР. Отрывок, который мы помещаем здесь, описывает один из эпизодов этой войны — контрнаступление частей Красной армии против врага. Полностью, отдельной книгой, повесть будет напечатана издательством «Молодой большевик».

На протяжении 1933 г. Владко опубликовал еще два отрывка из книги — «Загибель ескадри» («Гибель эскадры») в №№ 5–6 журнала Знання та праця и «Поразка генерала Древора» («Поражение генерала Древора») в № 12 того же журнала. В 1934 году в № 15 журнала Всесвт был опубликован еще один отрывок, «Аероторпеди повертають назад» («Аэроторпеды возвращаются назад»). В издательстве «Молодой большевик» повесть, превратившаяся тем временем в роман, так и не вышла. Вместо этого книгу Владко принял к изданию харьковско–одесский «Дитвидав». Однако уже набранный, снабженный иллюстрациями В. Невского и осторожным послесловием И. Щербины роман подвергся стремительному и загадочному запрету. Неясно — то ли под нож пошел весь 10–тысячный тираж книги, то ли набор был рассыпан на стадии печати. Уцелели лишь несколько (вероятно, сигнальных) экземпляров, о которых будет сказано ниже. О причинах запрета сегодня можно только гадать. Но стоит припомнить, что главными противниками СССР в будущей войне выступают в романе Владко прозрачно «зашифрованные» Великобритания (Великосаксия) и Германия (Швабия), о свастиках на иллюстрациях и резком осуждении не только трактуемого в коминтерновском духе фашизма, но и гитлеровского национал- социализма. Эти особенности романа можно сопоставить с внешнеполитическими событиями: в феврале 1934 г., после долгих и сложных переговоров, Советский Союз наконец подписал важнейший торговый договор с Англией; одновременно Москва прощупывала возможности завязать более тесные отношения с новой — нацистской — Германией. Именно по внешнеполитическим причинам публикация подобного романа в 1934 г. могла быть сочтена нежелательной. Могли сказаться и «художественные срывы», о которых упоминает Щербин, и более серьезные огрехи: как сказано в послесловии, «писатель не нашел <…> нужных красок для отображения идейной большевистской вооруженности Красной армии, для показа ее героических бойцов и командиров, руководимых коммунистической партией и ее ленинским ЦК». Дополнение напрашивается: в романе совершено не отражена и личная роль «величайшего человека современности, великого вождя партии и мирового пролетариата» И. Сталина, чье имя появляется только в эпиграфе. Но Владко было что «предъявить» и помимо этого. Роман его написан в «ворошиловско–коминтерновской» парадигме, развитой во второй половине 1930–х гг. Н. Шпановым («Первый удар»), П. Павленко («На Востоке») и иже с ними: война будет вестись «малой кровью» на территории врага и вызовет социальную революцию в стане противника, которая упростит и облегчит путь к победе. Книга довольно адекватно отразила состояние военной мысли эпохи, некоторые представления командования Красной армии и те дебаты, какие велись, например, вокруг взаимодействия родов войск и роли в будущей войне кавалерии, бронетанковых сил или бомбардировочной авиации. Однако в главном Владко дал маху: ворошиловская доктрина в романе выдержана не до конца. Владко допускает не только тактические поражения и отступление Красной армии в глубь страны (схожие допущения Павленко были встречены критикой со стороны читателей), но и уязвимость внутренних территорий СССР, лишь частично защищенных от воздушных налетов и неподготовленных к бактериологической войне, и полное отсутствие у Советского Союза значимого военно–морского флота (в гл. 19 романа «создавать большой военный флот СССР» плывет восставшая «великосакская» эскадра). Не вдаваясь в дальнейший анализ романа, к чему мы надеемся вернуться, скажем одно — как бы то ни было, инцидент с запретом книги никак не сказался ни на писательской карьере Влад- ко, ни, по всей видимости, на издательстве, которое продолжало широко печатать произведения фантаста. Только в 1935–1936 гг. в «Дитвидаве» и других издательствах Владко опубликовал повесть «Чудесный генератор», роман «Аргонавты Вселенной» (каждое из этих произведений вышло в эти годы двумя отдельными изданиями) и, наконец, книгу «Дванадать оповщань» («Двенадцать рассказов», 1936) — шесть из которых представляли собой переработанные главы из опального романа. Любопытно, что Владко, убрав в переработанных вариантах все упоминания о фашизме, снабдил героев откровенно немецкими именами и фамилиями, позволив себе и более откровенный намек — командиром эскадрильи вражеских истребителей он назначил «полковника Гитлова». Приведем список этих рассказов в порядке их появления в книге: «Аероторпеди повертають на Захщ» («Аэроторпеды возвращаются на Запад» «Загибiль ескадри» («Гибель эскадры») «Помилка генерала Штрассера» («Ошибка генерала Штрассера») «Кулемет i снайпер» («Пулемет и снайпер») «Крижаний наступ» («Ледяное наступление») «Имям Ради матроських депутатiв» («Именем Совета матросских депутатов») В 1937 г. в журнале Пюнерия (№ 7, 1937) был опубликован рассказ «Танк МТ-77», в котором прежние тяжелые «прыгающие» танки Дика Гордона превратились в легкие танкетки, вооруженные огнеметами и скачущие, словно блохи, во всех направлениях. В 1939 г. Владко вновь вспомнил о романе, откуда извлек и переработал еще одну главу: так в газете Сощал1стична хартвщина (соответственно, 24 июля и 11 сентября 1939 г.) появились тексты «Стальт москгги» («Стальные москиты») и «Танк МТ-77», оба с подзаголовком «Етзод майбугаьо! вшни» («Эпизод будущей войны»). Эпопея с публикацией переработанных глав романа завершилась лишь в 1941 г., когда в библиотечке Фронт i тил издательства «Радянський письменник» 10–тысячным тиражом были переизданы «Стальные москиты» (с подзаголовком «Рассказ–пролог»). Учитывая количество этих публикаций, вызывает немалое удивление тот факт, что в лучших работах, посвященных весьма специфической ветви литературы, которую различные авторы именуют «советской военной фантастикой», «военной футурологией» или «советской военной утопией», о вкладе Владко не говорится ни слова. Между тем, его роман существенно опередил тех же бесконечно муссируемых Павленко и Шпанова и представляет собой бесспорную классику данного поджанра, а нынешняя его публикация заставляет нас по–новому взглянуть на сложившуюся историю советской военной фантастики. В некоторой степени исследователей оправдывает ключевое обстоятельство: роман «Аэроторпеды возвращаются назад» не упоминался в советской библиографической литературе и долгие годы считался неопубликованным либо утерянным (с другой стороны, взаимосвязанные произведения Владко оставались все это время вполне доступны и никак не должны были игнорироваться). Однако еще в 1991 г. в № 1 журнала Наука—Фантастика А. Яроменок сообщил в статье «Той, що небо підпирае: К 90-летию В. М. Владка» не только о существовании романа, но и его печатного экземпляра: И еще об одном малоизвестном факте из творческой биографии писателя. Незадолго до появления «Аргонавтов Вселенной», примерно в 1934–1936 годах, был напечатан тираж еще одного романа Владко, «Аэроторпеды возвращаются назад». Произведение имело острую антифашистскую направленность. Но на беду, сталинский режим решил побрататься с Германией. Поэтому какие–либо намеки на нелюбовь к брату стали, мягко говоря, неприемлемыми. Тираж книги, понятное дело, был уничтожен. А когда праздновалось 60–летие Владимира Николаевича, академик Белецкий вручил юбиляру экземпляр этого злосчастного издания. Кто спас эту книгу — неведомо. Ныне этот уникальный экземпляр хранится в фондах Музея украинской литературы. В настоящее время достоверно известно о существовании как минимум трех уцелевших экземпляров книги: два из них хранятся в частных собраниях украинских коллекционеров, третий, как сказано выше — в Национальном музее литературы Украины. Уникальная книга была впервые отсканирована и возвращена читателям В. Е. Настецким (Киев) в мае 2015 года, спустя 81 год после первой публикации. Владелец экземпляра пожелал остаться неизвестным. М. Ф. Аэроторпеды возвращаются назад (пер. Михаил Фоменко, С. Гоголина) . Salamandra P.V.V. июль 2015 В. Владко. «Аэроторпеды возвращаются назад» (1934). Илл. В. Невского. *** С военной точки зрения книга Владко довольно адекватно отразила состояние военной мысли эпохи, некоторые представления командования Красной армии и те дебаты, какие велись, например, вокруг взаимодействия родов войск, теорий часто упоминаемого в романе британского генерал-майора Д. Фуллера[302] или роли в будущей войне кавалерии, бронетанковых сил либо бомбардировочной авиации (знаменитая «доктрина Дуэ»)[303]. Достаточно общим местом были представления о внезапном, без объявления, начале войны массированными бомбардировками и сражении на два фронта, с западными государствами и Японией. Хуже обстояло дело собственно с фантастикой. Развесистая феерия фантастических военных изобретений и боевых эпизодов в романе, в сущности, иллюзорна: книга во многом представляет собой монтаж ранее появившихся в военной фантастике находок и известных событий относительно недавней военной истории. Сочинения предшественников Владко, насколько можно судить, изучил очень внимательно. К примеру, автоматически наводящиеся на звук самолетов зенитные орудия взяты из рассказа Ковлева Капкан самолетов (1930). Фантастические электромагнитные завесы встречались в упомянутых выше военных утопиях Эскадрилья всемирной коммуны (1925) С. Буданцева и Стальной замок (1928) П. Н. Г., а также в основанном на последней повести киносценарии Д. Мухи и Л. Лукова + К. М. (1930), наверняка известном Владко.[304] О танках, способных преодолевать различные препятствия, фантасты и изобретатели рассуждали еще со времен Сухопутных броненосцев Г. Уэллса (1903); невероятный танк появляется в рассказе В. Левашова Танк смерти (1928), действие повести А. Горелова Огненные дни (1925) вращается вокруг новейшего изобретения — аэротанков[305]. В этой же книжке, написанной в стиле «красного Пинкертона», советские войска встречают противника, как и у Владко, голубыми лучами грозных прожекторов. Горелов: Близко эскадрилья противника <…> заострили копья голубые лучи прожекторов. <…> Щупают голубые лучи каждый аэродредноут, каждого летчика и убийцу. Цепляются голубые лучи за каждое крыло и играют на каждом пропеллере. Владко: Передняя шеренга истребителей, быстро мчась в вышине, оказалась над лучами прожекторов, которые засияли светящимися пятнами на крыльях и корпусах самолетов. <…> Они подбирались все ближе и ближе, пересекаясь в воздухе, словно бледные голубоватые ножницы <…>. Единственное различие состоит в том, что у Горелова голубые прожекторные лучи — усыпляющие. Описание одного из авианалетов (включая генерала, слушающего в каюте советское радио) близко напоминает сцены воздушной атаки в Может быть — завтра А. Скачко (1930). Эпизод с макетом участка фронта, как поясняет сам автор, был навеян «аналогичным случаем во время мировой войны, когда немецкие войска под прикрытием искусственной поверхности земли таким же способом подобрались к английским окопам и молниеносным ударом выбили англичан из их траншей». Но куда более любопытным способом Владко препарировал другой эпизод, на сей раз — войны гражданской. Картина разгрома желтоимперской эскадры советскими торпедными глиссерами — не что иное, как переиначенный эпизод атаки английских торпедных катеров на корабли Балтийского флота в августе 1919 г.; в советских донесениях это нападение характеризовалось как «совершенно неожиданное по своей идее и смелому выполнению»[306]. Откуда, однако, взялись аэроторпеды, давшие название роману? В научной фантастике эта идея, кажется, впервые появилась в короткометражном английском кинофильме Airship Destroyer (1909); известны многочисленные попытки создания управляемых самолетов-снарядов во время и после Первой мировой войны (американские «воздушная торпеда» или «летающая бомба» Сперри и беспилотник «жук Кеттеринга», немецкие «планирующие торпеды», британский «Ларинкс» и т. п.). Впрочем, Владко незачем было забираться в дебри военных технологий. В 1930 г. в Харькове вышла в свет фантастическая книга Я. Кальницкого Радио-мысль (Радiо-думка) — переведенный В. Сосюрой с русского Ипсилон. Несомненно, начинающий фантаст Владко, хорошо знакомый с Кальницким еще по работе в харьковских газетах в конце 1920-х годов, не прошел мимо этого произведения[307]. Имелось в нем и вероломное, но без труда отбитое нападение на Советский Союз, и попытка бактериологической атаки, и фашистская «Лига защиты мировой культуры» (у Владко — «Лига защиты морали»), и радиоуправляемые аэромины, преследующие в воздухе самолеты. Финал этой истории, в духе сталинской эпохи, был печален: в 1939 году Владко свидетельствовал против арестованного Кальницкого, которого он охарактеризовал как тайного вредителя и «одного из наиболее умело замаскированных врагов»[308]. «Воздушная война. Налет на город бомбовозов, управляемых по радио». Обложка московского журнала «Вокруг света» (№ 22–23, 1930). Возвращаясь к аэроторпедам, вспомним также, что в 1930 г. на обложке московского Вокруг света был помещен рисунок Воздушная война. Налет на город бомбовозов, управляемых по радио; в сопутствующей заметке говорилось, что радиоуправляемые самолеты, несущие газовые снаряды, термитные бомбы и бациллы заразных болезней, «далеко не так уж фантастичны»[309]. Дописав роман, Владко мог гордиться собой — в фантастических допущениях он, что неудивительно, ни в чем не отставал от прочих фантастов, идеологически все, казалось бы, вычищено и вылизано было до абсолютной стерильности. Он уже видел, вероятно, хвалебные рецензии в журналах, а там, глядишь, и издание русского перевода в Москве… Но не тут-то было: уже набранный, снабженный выразительными иллюстрациями В. Невского и осторожным послесловием И. Щербины роман подвергся стремительному и загадочному запрету. Неясно — то ли под нож пошел весь 10-тысячный тираж книги, то ли набор был рассыпан на стадии печати. Уцелели лишь несколько (по всей видимости, сигнальных) экземпляров, о которых будет сказано ниже. О причинах запрета сегодня можно только гадать. Могли сказаться те огрехи, о которых писал в послесловии Щербина: Основное упущение — недостаточно глубокое отражение классового расслоения, которое происходит и будет происходить в капиталистических странах в результате империалистической войны, недостаточно яркий показ роста революционного движения, борьбы коммунистических партий за вызревание в сознании масс идеи штурма. Писатель не нашел также нужных красок для отображения идейной большевистской вооруженности Красной армии, для показа ее героических бойцов и командиров, руководимых коммунистической партией и ее ленинским ЦК. Дополнение напрашивается: в романе совершено не отражена и роль «величайшего человека современности, великого вождя партии и мирового пролетариата» И. Сталина (Щербина), чье имя появляется только в эпиграфе. Сравним это хотя бы с предсмертным восклицанием летчика Сафара в Первом ударе Н. Шпанова («Гиго, милый Гиго, да здравствует Сталин и великая родина!») или сценами всенародного экстаза на фронте и в тылу в эпическом романе П. Павленко На Востоке (1936–1937): Толпа кричала и звала: «Сталин! Сталин! Сталин!» — и это был клич силы и чести, он звучал, как «Вперед!» В минуту народного подъема толпа звала своего вождя, и в два часа ночи он пришел из Кремля в Большой театр, чтобы быть вместе с Москвой. <…> Его спокойная фигура, в наглухо застегнутой простой шинели, в фуражке с мягким козырьком была проста до слез. <…>. И в это время заговорил Сталин. Слова его вошли в пограничный бой, мешаясь с огнем и грохотом снарядов, будя еще не проснувшиеся колхозы на севере и заставляя плакать от радости мужества дехкан в оазисах на Аму-Дарье. Голос Сталина был в самом пекле боя. <…> Сталин говорил с бойцами в подземных казематах и с летчиками в вышине. Раненые на перевязочных пунктах приходили в сознание под негромкий и душевный голос этот. Это был голос нашей родины, простой и ясный, и бесконечно честный, и безгранично добрый, отечески-неторопливый сталинский голос. Еще одна ошибка Владко заключалась в вопиющей недооценке политической обстановки. Главными противниками СССР в будущей войне выступают в его романе Англия (Великосаксия) и Германия (Швабия). Что поделаешь, если «во главе буржуазных государств в борьбе против СССР шла и идет Англия», которая мечтает о «свержении советского строя и превращении нашей территории в колонию для жестокой капиталистической эксплуатации»? Эти слова написал в 1928 г. высокопоставленный офицер РККА Я. Жигур[310]. Но со дней англо-советского кризиса и «военного психоза» 1927-28 гг. утекло немало воды, давно были восстановлены дипломатические отношения, а в феврале 1934 г., после длительных и сложных переговоров, Советский Союз наконец подписал важнейший торговый договор с Англией. Одновременно Москва прощупывала возможности завязать более тесные отношения с гитлеровским режимом в нацистской Германии. А тут — свастики! Отметим кстати, что в 1934 г. свастика была убрана со свиньи в анимационном фильме Б. Балаша Вор; нацистский символ (повернутый против часовой стрелки) вернулся на экраны лишь в кинофильме А. Мачерета и К. Крумина Родина зовет (1936) по сценарию В. Катаева[311], открывшем эру «оборонной» кинофантастики. Произошло это, вероятно, на фоне событий в Испании. Однако и на самом высоком уровне границы дозволенных нападок на Германию в массовом искусстве продолжали ощущаться размытыми и изменчивыми. Премьера Родины зовет состоялась 29 апреля 1936 г. — но и 16 мая председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР П. Керженцев, ходатайствуя перед Сталиным и В. Молотовым о постановке оборонно-фантастической пьесы В. Киршона Большой день, счел нужным заметить: «Под врагом, напавшим на Советский Союз, разумеется фашистская Германия, но в постановке, во избежание дипломатических осложнений, можно затушевать национальную характеристику врагов, сохранив лишь характеристику их, как фашистов»[312]. Конечно, затушевать можно было и свастики на иллюстрациях В. Невского, но что было делать с остальным? Помимо внешнеполитической близорукости, «предъявить» Владко можно было и многое другое. Аэроторпеды следуют той «ворошиловско-коминтерновской» концепции, что была позднее развита Шпановым, Павленко и иже с ними — война будет вестись «малой кровью» на территории врага и вызовет социальную революцию в стане противника, которая упростит и облегчит путь к победе. И не только: безусловно подразумевалось расширение советской империи на запад и восток; у Владко говорится даже не о сателлитах, а о «вступлении центральной Европы в состав нового Советского Союза». Однако канон этой оборонно-наступательной фантастики еще не установился, и в главном Владко дал маху: сталинско-ворошиловская доктрина в романе выдержана не до конца. Владко допускает не только тактические поражения и кратковременное отступление Красной армии в глубь страны, но и уязвимость внутренних территорий СССР, лишь частично защищенных от воздушных налетов и неподготовленных к бактериологической войне. У красноармейцев нет защиты от ядовитого «кольрита»; у Советского Союза полностью отсутствует значимый военно-морской флот (в гл. 19 романа «создавать большой военный флот СССР» плывет восставшая «великосакская» эскадра)[313]. Разумеется, Владко рисует данные слабости как несущественные — враг пребывает на советской территории не более нескольких часов, потери ничтожны, Красная армия уверенно отражает любые атаки и быстро переходит в наступление. Уместно сравнить эти аспекты Аэроторпед с повестью Может быть — завтра (1930) А. Скачко, определенные детали которой были уже непредставимы в 1934 г. Скачко изображает панические настроения в Москве при известии о приближении вражеской воздушной армады, растерянность и страх на срочном заседании Совнаркома: «Многие, чувствовавшие себя в безопасности за полумиллионом штыков Красной армии, не могли поверить, что теперь им самим придется бороться, защищая жизнь». Бывший командарм оказался прозорливей других «оборонных» авторов: эти описания зримо предвосхищают московскую панику середины октября 1941 г. Скачко, с двадцатых годов занимавшийся вопросами национальных меньшинств и освоения Севера, не успел ее увидеть — он умирал в сталинском лагере. В повести его Москва чудесным образом спасается от гибели: пока советские эскадрильи в тяжелом бою задерживают противника, скромный инженер-изобретатель успевает развернуть экспериментальные установки, и над столицей встает облако, поглощающее ядовитые газы. Однако Скачко упоминает замотанных бинтами раненых на улицах, санитарные палатки на московских бульварах, «пожарища» на окраинах и зараженные «случайными бомбами» с газом районы. Заключительные авторские ремарки подводят читателя к мысли, что Москву в принципе невозможно эффективно защитить от налетов крупных вражеских авиасоединений. Владко очень далек от подобных вольностей; но в обстановке продолжающихся репрессий против украинской интеллигенции, недавнего катастрофического голода 1932-33 гг. и чистки партийных кадров — и его правоверный роман мог показаться харьковским литературным функционерам слишком «сомнительным». Как бы то ни было, инцидент с запретом книги никак не сказался ни на весьма благополучной карьере Владко, ни, по всей видимости, на издательстве, которое продолжало широко печатать произведения фантаста. Только в 1935-36 гг. в «Дитвидаве» и других издательствах Владко опубликовал повесть Чудесный генератор (Чудесний генератор), роман Аргонавты Вселенной (Аргонавти Всесвіту) — каждая из этих книг вышла в те годы двумя отдельными изданиями — и, наконец, сборник Двенадцать рассказов (Дванадатъ оповідань), шесть из которых представляли собой переработанные главы из опального романа[314]. Интересно, что Владко, предусмотрительно убрав в новых вариантах все упоминания о фашизме, все же снабдил героев откровенно немецкими именами и фамилиями, позволив себе и более откровенный намек — командиром эскадрильи вражеских истребителей он назначил «полковника Гитлова». В 1937 году в журнале Піонерія (№ 7) был опубликован рассказ Танк МТ-77, где прежние тяжелые «прыгающие» танки Дика Гордона превратились в легкие танкетки, вооруженные огнеметами и скачущие, словно блохи, во всех направлениях. В 1939 г. Владко вновь вспомнил о романе, откуда извлек и переработал еще одну главу: так в газете Соціалістична Харківщина (соответственно, 24 июля и 11 сентября) появились тексты Стальные москиты (Стальнi москіти) и Танк МТ-77, оба с подзаголовком Эпизод будущей войны (Епізод майбутньої війни). Эпопея с публикацией переработанных глав романа завершилась лишь в 1941 году, когда в библиотечке Фронт і тил издательства «Радянський письменник» 10-тысячным тиражом были переизданы Стальні москіти (с подзаголовком «Рассказ-пролог»). Учитывая количество этих публикаций — в общей сложности восемь военно-фантастических рассказов — вызывает немалое удивление тот факт, что и в лучших работах, посвященных советской военной или «оборонной» фантастике, имя Владко отсутствует. Между тем, его роман существенно опередил тех же бесконечно муссируемых Павленко и Шпанова и представляет собой бесспорную классику этой крайне специфической ветви литературы, а недавняя публикация Аэроторпед[315] заставляет нас по-новому взглянуть на ее историю. В некоторой степени исследователей оправдывает ключевое обстоятельство: роман Аэроторпеды возвращаются назад не упоминался в советской библиографической литературе и долгие годы считался неопубликованным либо утраченным (хотя взаимосвязанные произведения Владко оставались все это время вполне доступны и никак не должны были игнорироваться). Однако еще в 1991 г. журнал Наука-Фантастика сообщил о наличии печатного экземпляра романа[316]:. И еще об одном малоизвестном факте из творческой биографии писателя. Незадолго до появления «Аргонавтов Вселенной», примерно в 1934–1936 годах, был напечатан тираж еще одного романа Владко, «Аэроторпеды возвращаются назад». Произведение имело острую антифашистскую направленность. Но на беду, сталинский режим решил побрататься с Германией. Поэтому какие-либо намеки на нелюбовь к брату стали, мягко говоря, неприемлемыми. Тираж книги, понятное дело, был уничтожен. А когда праздновалось 60-летие Владимира Николаевича, академик Белецкий вручил юбиляру экземпляр этого злосчастного издания. Кто спас эту книгу — неведомо. Ныне этот уникальный экземпляр хранится в фондах Музея украинской литературы[317]. В настоящее время достоверно известно о существовании как минимум трех уцелевших экземпляров книги: два из них хранятся в частных собраниях украинских коллекционеров, третий, как сказано выше — в Национальном музее литературы Украины (Киев). 302 Джон Ф. Ч. Фуллер (1878–1966) — британский военный, стратег, военный историк, оккультист (в начале XX в. был близок к А. Кроули); разработал собственные принципы войны, в которых сказались его мистические взгляды. Известен как идеолог механизации армий, в 1930-е гг. был связан с британскими фашистами и симпатизировал нацистам. (обратно) 303 Джулио Дуэ (1869–1830) — итальянский генерал, теоретик воздушной войны, создатель доктрины тотальной воздушной войны (массированных бомбардировок городов, военных и экономических центров противника для принуждения к капитуляции), популярной в СССР в 1930-х гг. (обратно) 304 Киносценарий был опубликован в №№ 8-12 (1930) журнала Знання та праця (Харьков). Оформил публикацию будущий иллюстратор Аэроторпед В. Невский. (обратно) 305 Горелов А. Огненные дни. М.-Л., 1925. (обратно) 306 РГАВМФ. Ф. Р-92. ОП. 1. Д. 262. Л. 22–24. 17 июня 1919 г. британский торпедный катер потопил в Кронштадте крейсер «Олег», 18 августа там же был потоплен крейсер «Память Азова» и поврежден линкор «Андрей Первозванный». Красные моряки, однако, стреляли лучше беспомощных «желтоимперцев» Владко: огнем сторожевого эсминца «Гавриил» были потоплены три из семи нападавших катеров, девять англичан, включая нескольких офицеров, были взяты в плен. «Переосмысливая» рейд в романе, Владко эти детали убрал, так как общей установкой являлось преуменьшение советских потерь. Подборку документов о рейде 18 августа см.: Гангут. 2001. № 26, с. 98–113. (обратно) 307 Кальницкий Я. Padio-думка: Фантастична повiсть. Харкiв-Киiв, 1930. Известна также фрагментарно выявленная публикация этой вещи в журнале Знаття (1926). (обратно) 308 Протокол допиту свідка Володимира Миколайовича Владка від 9 березня 1939 року. ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 3400, арк. 37–45 (http://www.archivsf.narod.ru/article/1939...). (обратно) 309 Наша обложка // Вокруг света (М). 1930. № 22–23. С. 346. (обратно) 310 Жигур Я. Будущая война и задачи обороны СССР. М., 1928. С. 9–11. Я. М. Жигур (1895–1938) — комбриг, участник Первой мировой и гражданской войн, занимал командные должности в Военно-химическом управлении РККА, позднее — помощник начальника кафедры тактики высших соединений Академии Генштаба РККА. Был арестован в 1937 и расстрелян в 1938 г. (обратно) 311 Марголит Е. Как в зеркале: Германия в советском кино между 1920-30 гг. // Киноведческие записки. 2002. № 59. (обратно) 312 См.: Я оказался политическим слепцом: Письма В. М. Киршона И. В. Сталину // Источник. 2001. № 1. (обратно) 313 Военно-морской флот, особенно надводный состав, действительно являлся слабым местом советской военной машины (с целью его развития в 1937 г. был образован специальный Наркомат Военно-морского флота). (обратно) 314 Перечислим эти рассказы в порядке их появления в книге: Аэроторпеды возвращаются на Запад (Аероторпеди повертають на Захід), Ошибка генерала Штрассера (Помилка генерала Штрассера), Пулемет и снайпер (Кулемет і снайпер), Ледяное наступление (Крижаний наступ), Именем Совета матросских депутатов (Ім’ям Ради матроських депутатів). (обратно) 315 Владко В. Аэроторпеды возвращаются назад. Пер. С. Гоголина и М. Фоменко. Б.М., Salamandra P.V.V., 2015. Эта публикация стала возможна после того, как редчайшее издание было в 2015 г. впервые отсканировано В. Е. Настецким (Киев). (обратно) 316 Яроменок О. Той, що небо підпирає: К 90-річчю В. М. Владка // Наука-Фантастика. 1991. № 1. (обратно) 317 По сведениям украинских библиографов, около 1990 г. на основе данного экземпляра планировалась и даже анонсировалась публикация романа Владко в журнале Знання та праця. Эта публикация по неизвестным причинам не состоялась (возможно, сказалась реорганизация журнала, с января 1991 г. начавшего выходить как Наука-Фантастика, а в дальнейшем и бурные политические события). Незадолго до своей безвременной смерти в 2014 г. книгу вторично обнаружил в Национальном музее литературы Украины (в составе архива В. Владко) библиограф украинской фантастики Н. А. Ковальчук. М. Фоменко. БУМАЖНЫЕ ВОЙНЫ Военная фантастика 1871-1914 Фантастическая литература: исследования и материалы Том I Salamandra P.V.V. Составитель приносит глубокую благодарность всем, кто поделился с ним своими соображениями, замечаниями и сканами довоенных материалов, особенно же — участникам сайта «Лаборатория фантастики» за их бескорыстный труд и неизменное внимание. М. Фоменко июль, 2015

|

| | |

| Статья написана 29 апреля 2019 г. 17:14 |

«Кто жил и мыслил», вынужден признать, что фантазии о жестоких, но справедливых казнях столь же естественны для человеческой природы, как любовные мечтания, и что надежда дожить до светлого будущего сладка не в большей мере, чем картины истребления злодеев и их злодейских систем, превращающих известное нам общество во вместилище скорбей. Поэтому вполне очевидно, что наряду с трактатами и романами об идеальном государственном устройстве и миропорядке должны существовать сочинения об идеальном апокалипсисе, образцовом погружении цивилизации в сумерки перед рассветом дивного нового мира.

Таким утопическим танатосом выступает написанный в 1926-м году «Последний Эйджевуд» Юрия Смолича, опубликованный после почти векового забвения во втором сборнике фантастических произведений Наші двадцяті / Our Twenties (я уже писал, что полюбил Смолича благодаря этой созданной Yaryna Tsymbal серии, усладе наших будней и утешению в наших горестях). На первый взгляд, этот роман кажется одним из пионеров того жанра советской пропагандистской военной фантастики, который можно условно назвать «если завтра война» в честь его наиболее популярного образчика, кинофильма 1938-го года. К такого рода произведениям о нападении фашистско-капиталистических империй на страну советов с самыми гибельными для империалистов последствиями относится второй роман антологии, «Аэроторпеды поворачивают назад» Владимира Владко, подлинно пророческое сочинение, заслуживающее отдельного разговора.

Однако «Последний Эйджевуд» повествует о событиях куда более масштабных, нежели сокрушительная контратака или даже победоносная для СССР мировая война. Впрочем, с мировой войны всё и начинается: председатель Совета народных комиссаров товарищ Ким (обилие в книге «революционных» имён также указывает на пространство побеждающей утопии) сообщает, что «у відповідь на наш ультиматум капіталістичний світ оголосив нам війну». Таким образом, с самого начала показана заведомо справедливая воинственность советского государства, ведь объявление капиталистами войны предстаёт скорее не нападением, а вынужденной мерой, ответом на некий выдвинутый властями СССР ультиматум, чьё содержание не проясняется. Между тем, перспектива близкой войны застаёт народных комиссаров врасплох- как следует из их докладов, высочайший боевой дух и идейная стойкость Красной армии едва ли смогут противостоять технологической мощи капиталистов, а именно- химическому оружию массового уничтожения, несомым вражеской авиацией газовым бомбам, способным в кратчайший срок превратить советские просторы в отравленную пустыню. Главный герой произведения Владимир (неудивительно, что единственным традиционным именем, встретившимся у персонажей из числа советских граждан, оказалось именно это) берётся за миссию невыполнимую- проникнуть в адские лаборатории американской военщины, чтобы раздобыть образцы отравляющих веществ и переправить советским учёным для создания антидота. Тем временем принявшие Владимира члены американской компартии готовят вооружённое восстание, чтобы не только помешать своему злодейскому правительству уничтожить Советский Союз, дорогой их пролетарским сердцам, но и, создав на месте США АССР, разжечь пожар мировой революции. Американские эпизоды перемежаются сценами из жизни возлюбленной Владимира Гайи, наблюдающей погружение страны в тяготы военного времени. Канадский литературовед Владимир Смирнив, чей монументальный труд «Українська фантастика: Історичний і тематичний огляд» недавно был опубликован в украинском переводе благодаря подвижническим усилиям Iryna Pasko и Вячеслав Настецкий, в посвящённых роману строках называет Смолича «піонером використання наукової фантастики для поширення радянської ідеології» и приводит соответствующую цитату Александра Билецкого: «Видатна агітка, а не художній твір». Хотя подобная оценка и представляется излишне суровой, нельзя не признать, что некоторые фрагменты книги кажутся новеллизацией ленинского тезиса о превращении империалистической войны в гражданскую (в советском детстве эта фраза воодушевляла меня своей чистосердечной кровожадностью). Я насчитал восемь эпизодов, в которых тот или иной персонаж берётся пояснять собеседникам значение этого лозунга. Смолич, очевидно, и сам понимал, что несколько переусердствовал, и потому скрасил одну из подобных сцен самоиронией- очередной инструктаж об империалистической войне и войне классовой герой предваряет словами «мені доведеться прочитати вам невеличку лекцію з політграмоти». «Хай живе війна! Робітництво за війну!» Книга приветствует, прославляет войну, выступающую не социально-политическим катаклизмом, нравственным крахом, а необходимым этапом на пути преображения мира. Возможно, превращение земного шара в поле битвы было бы неплохо отсрочить, пока коммунистические силы не обретут должную боеготовность, однако никто из сторонников добра и справедливости не высказывает сомнений в самой оправданности вселенского кровопролития. Характерно изображение пацифистских манифестаций как сборищ провокаторов и простодушных невежд, оболваненных буржуазией. Даже принимая возможность поражения правого дела вплоть до полного уничтожения первого рабоче-крестьянского государства вместе с десятками миллионов его граждан, герои находят утешение в мыслях о продолжении борьбы и неизбежности окончательной победы: «...Хіба я не знаю, що навіть коли б у цій війні нас перемогли і на цілому світі знову запанував капітал, а в живих не залишилося б жодного комунара, то за деякий час однак знову пролетаріат стане на боротьбу і колись-то таки буде комунізм?» Вместе с тем, «Последний Эйджевуд» предельно далёк от сатанинских высот другого текста об идеальном светопреставлении, ставшего объектом культа для ультраправых- «Дневников Тёрнера» с его восторженной вакханалией истребления негров, евреев и левацких скопищ, профессуры и студенчества, с его призывами пожертвовать во имя торжества белой расы половиной истинно арийского населения планеты, развязав конфликт между ядерными державами. Роман Смолича, вопреки всем патетическим разглагольствованиям о необходимости начать боевые действия во имя мира, вопреки марионеточной готовности позитивных персонажей стать винтиками военной машинерии (характерен эпизод с Гайей, которая вскоре после того, как сообщила Владимиру о своей беременности, сама тащит возлюбленного на военные сборы), наполнен свидетельствами ужаса, который несёт война, от смятения, ощущающегося в выступлениях комиссаров о недостатке противогазов и бомбоубежищ, от идейно несознательных причитаний простых граждан («брешеш, сволото, я не контрреволюціонерка... я за нас... я за радянську... але що мені з радянської влади, коли завтра мене задушать газами?!») до по-настоящему жутких сцен отравления отряда красноармейцев веселящим газом и паники, охватывающей людей, укрывшихся от бомбардировки в погребе, где заканчивается кислород. Примечательна также индийская линия, показывающая, как плохо поддаётся контролю революционное насилие- поднявшие восстание против европейских угнетателей индийцы готовы растерзать любого иностранца, и только святое имя способно остановить расправу («Ленін! -прохрипів він із останніх сил, розмахуючи партквитком. (...) Зомліваючи, Боб спостеріг, як вершники хутко скочили з коней і кинулися до них, збентежено лопочучи: -Ленін... Ленін...»). Как бы то ни было, Смолич, в некоторых других произведениях близкий к крамоле, в «Последнем Эйджевуде» проявляет гораздо больше идеологической выдержанности, чем легкомысленный Розенблюм, автор «Атома в упряжке» из первого сборника фантастики, о котором я некогда писал (https://www.facebook.com/alexandr.gusev.7...). Если герой «Атома», также повествующего о последнем и решительном бое непримиримых систем, сокрушает капиталистический мир практически в одиночку, не получая никакой поддержки от советских властей и не ожидая её, «Последний Эйджевуд» подвергает сомнению роль личности в истории. Центральная шпионская линия с похищением газов в итоге никак не влияет на ход боевых действий, героизм одиночек, быть может, и годится для того, чтобы захватить читательское внимание, но оказывается почти бесполезен для исторических свершений. Как замечает секретарь ЦК американской компартии, «це лише авантюра. Не в цьому наша сила... (…) Ось у чому наша сила, у неминучості всесвітньої революції та одності пролетарів». В известном смысле подлинный героизм и невозможен в этом пространстве, ведь действия персонажей обусловлены не личным выбором, а классовой принадлежностью (в крайнем случае классовой сознательностью- рабочие могут быть покорны буржуазным кукловодам, но лишь до того момента, пока агитаторы из компартии не разъясняют им подлинное положение вещей). Доверчивый ценитель прекрасного, который взялся бы отыскивать положительного русскоязычного персонажа в фильмах Зазы Буадзе, с тем же успехом мог бы попытаться найти в «Последнем Эйджевуде» симпатизирующих сотрудникам владельцев фабрики, честных полицейских или негодяев-пролетариев. Последние, впрочем, всё же есть- вставшие к станкам русские графы, князья и прочие белоэмигранты. Сознательные же пролетарии не доступны никаким вражеским посулам, в ответ на любые козни провозглашая что-нибудь наподобие «ти хочеш економічними пільгами відвернути нас від політичної боротьби? Провокація!» Примечательны образы представителей прогрессивной интеллигенции, которые, кажется, встали на сторону рабочих лишь для того, чтобы оттенять их решимость бестолковостью и малодушием. Между тем, демонстрируя малозначительность своих героев, Смолич испытывает к ним явную симпатию, проявляя об их судьбах заботу, характерную скорее для читателя, чем для автора. В борьбе за торжество нового мира гибнут не успевшие полюбиться аудитории статисты и пожилые инвалиды, ветераны революционной борьбы, в то время как молодые, энергичные и влюблённые чудесным образом выживают. Это роднит роман с обычной массовой литературой, а не с её пропагандистским ответвлением, описывающим радость самопожертвования, и даже подрывает правдоподобие его идейного посыла (пожалуй, жанровые законы в своей лишённой пропагандистских натяжек чистоте всегда противостоят идеологической фальши). Ведь если участь Владимира и Гайи заботит читателя больше установления справедливого общественного строя, возможно, провозглашаемые произведением приоритеты не совсем верны.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов