| |

| Статья написана 29 января 2018 г. 21:08 |

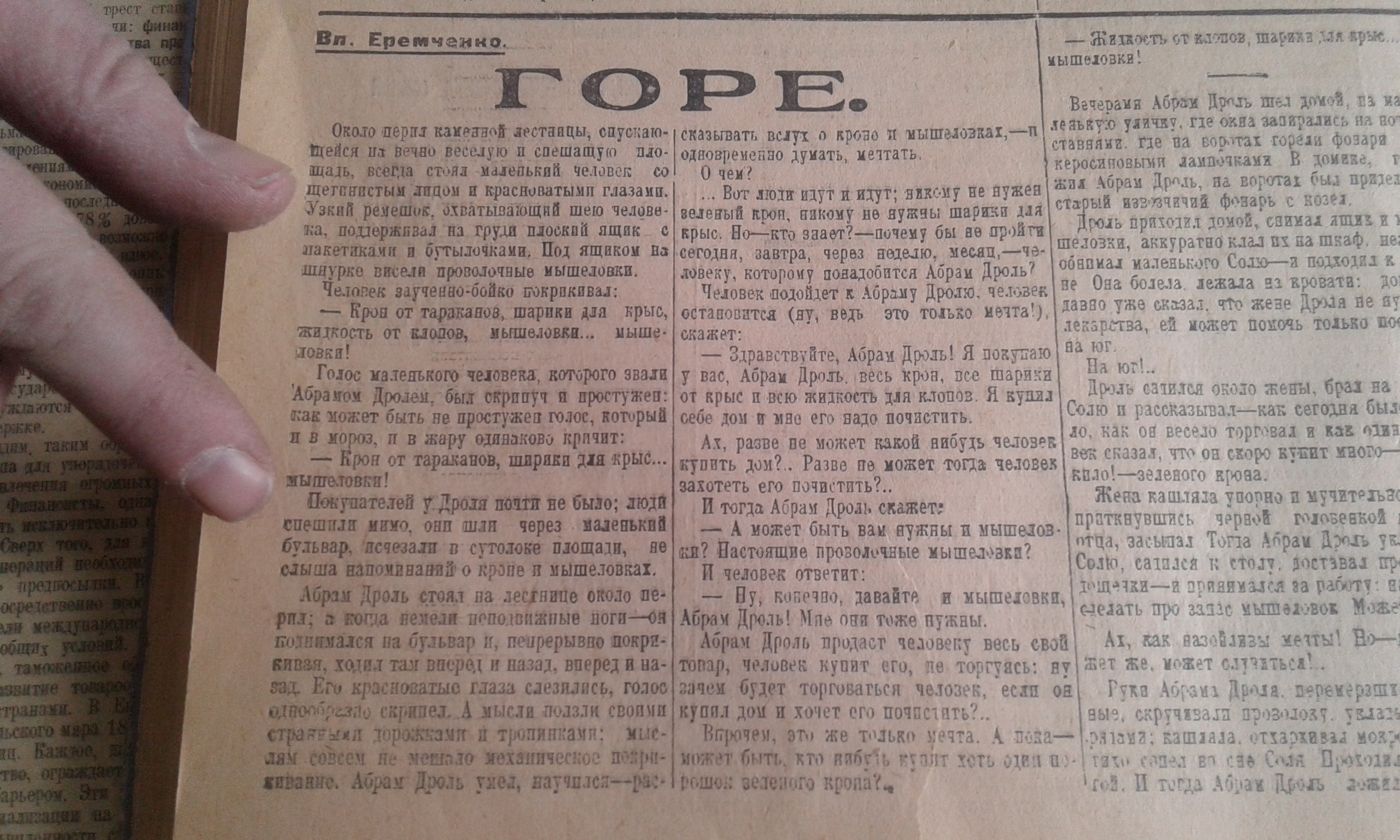

"Харьковский пролетарий", 16.2.26, №37/548, с. 2 Вл. Еремченко настоящая фамилия Владимира Владко Около серой каменной лестницы, спускающейся и гг Вечно веселую п спешащую площадь, всегда стоял маленький человек со .щетинистым лпДои □ кр ас но ваты мп глазами. Узкий ремешок, охватывающиЙ шею человека, поддержи вал на грудй плоский ящик с пакетиками и бутылочками. Под ящиком ва шцурко. висели проволочные мышеловки. Человек заученно-бойко покрикивал:

-— Кроп от тараканой, шарики для крыс, ‘жидкость от клопов, мышеловки... мышц-)ЛОВК и I Голос маленького человека, которого звали 'Абрамом Д ролом, был скрипуч И простужен: (как может быть не простужеп голос, который и в мороз, п в жару одинаково кричит: ■—- Крон от тараканов, шлрики яля «рйй... мышеловки! Покупателей уДром почти не бы А о; люДЙ спешили мимо, онп апли через — маленькой бульвар, 'исчезали о сутолокб площади, не слыша напоминаний' о крзйв п мь!шеловках. Абрам Дроль <.хоял оа около оё- рил; а когда вемёдя псподои^ПЫе логи-1—ОМ коз н ям а лея на бульвар и, пои реры впо покрикивая, ходил хам вперед и назад, вперед я назад. Его краснооахыо глаза слезились, гОлоо одаол«>р^ло скрипел- .А мысли лодзлн своими стра?г?ыдп доро^камп п тропинками; мыс-чдям еовеем не ясшлло поханическое п«>*ри-свЬавно» Абрам Дроль умел, научился —рас* сказывать вслух о крона и мышеловках,—п одновременно думать., мёчтать. • О чём? ; • !... Вот лтЬЗвг ид?+ и идут; никому не нужен веленый крон, никому не нужны шарики ллЛ крыс. Но~;КТо, зааугсг^-почему бы ее пройти сегодня.оавтра, через неделю, месяц,—человеку, которому понадобится Абрам Дроль? ‘ Человек «подойдет,к Абр^ьму Дролкэ. человек остановится <яу, в'6дь это только мечта!}, окажете- • — Здравствуйте, Абрам Дроль! Я покупаю у вас, Абрам Дроль.' «весь *рон, все Шарики от крыс и всю жидкость Мя клопОв. ‘Я купил| себе дом и мне его надо почистить. Ах, разве не может какой нибудь человек купить ^ом?.. Разве не может, тогда человек захотеть его почистить?.. . И тогда Абрам Дроль скажет; — А может быть вам ну жды и мышелов -<кв? Настоящие проволочные мышеловки? И человек ответит: . —- В у* конечно, давайте и мышеловки, Абрам Дроль! Мне они Тоже пужны. Абрам Дроль продаст человеку весь свой товар, человек купит., его, яе торгуйсь: ну зачем будет торговаться челозек, если он купил дом и хочет его почистить?.. Вп|ючем, это же только мечта. А лойа-»* может быт*., кто яябу^ь к* опт хоть одни в)-веден ого’ крона ?*« • ~ Жидкость от *и мышеловки! Вечерами А браки: I л улячку, где сТаввяии. Где ва во кёроси повым я ламп жил Абрам Др^ль, в старый извозчичий Дроль йряхоДвг.1. дс шёлозки, аккуратно обнимал маленького Не Она болела, л еж давно уже сказал, т лекарства, ей може на юг. На юг!.. Дроль садился око Солю п рассказывал ло.как он весело т< век сказал, что он с-2 кило!—-зеленого кро Жена ка шляла уп Приткнувшись ' ЧРр1 отЦл, засыпал Тоглг Сол Ю, С31ИЛСЯ к сТ дс'щ^чхя——И прянйм; с-делать -про зазДс м Ах, как яазойляз жет же. может случ • Руке Абрам 1 Др*> . эые. скручивала пр Г.рЯ 1амз; кашляла, о' ! гз\1* сапёл в^ све » г«>2. И тогда А бра» е:. — Жядяоеть от клопов, шарики длл лрьгс. — _ с вловки ! а^врдии Абрам Дргчл> Иг^_7 донов, ота. иа-*с у^о ули чж у . где окйл за от ирал вех. 1»л ооть эяки. где ттл ворота х -горели фонаре О сяповымп лампочк-ам к X) домике, где . Абраи ДрЛ-ть, ва. ворохах С» мл п риделагг ый изи^зчичий ф«>яарь с козелг. К>^ЕЬ Оряходжл^ домой, с я и мал ипхжк И МI»* -•зка, аккурагио клал их на шкаф, же^но кал маленького Солто-а подходегл: к лее - >яа <>олела. л еж ала е* а кровати г доктор о ужо сказал. чгТо жене ДроЛя не яужны р ства, еЯ может помочь только ооездк а оль оззился около зкен~ы„ ^рал -на руки хх расоКаз мва л-—как сегссХия было тел— гсазал, тго он скоро кутгит много—делыВ епа кашляла упорно п мучительно. Ооля, снувпгиСь ^ ч«*риоЯ^ ду»ло5е вкоД к грул и . [ агрви<'-жло тгрислушяьаясь к захле^ывавыгему На юг___Да, на зоГГ.- И однажды тюд утро Дролл разбуджл ст^адж-ный приступ кашля. А6|»ам вскочил, 01%«*пел-ся : в «шел н охся едва прооивал ась за&я. Он орогвлел к жене. нувшись, к ловил а ртом возд ух: — ее л илдо по-синело,_оиа ои л л а «г ь чтг> то о казать——и не могла Потом она с хряИ4м вздохнула, вытянулась ©що больше, ступни ее ног натянухн | тресш у иш ев одеял о - Абрам Д-роль стч>ял у* кровати, «оТаувхпив — I ся.^беспомоцтп ыб Проснулся и плаиак_ Оол я _ I сухюрожным кашлем, во худые пальцы нно- I •пмдись х* чгростьтню-и безжизненно разжа- I лйсь_ Ннжня я чел гость слабо отнясла. I с мот ре л и вверх. И м учительпов гримасы узка I ве ^ылзо в а- лнне. ее « нимило какое то неио- | ля ваплакал тро'м^гег й; Д?>олъ : ИОИЯл^ .* д ерг ал ось *с и л ь я ее к сильнее, ет^рагягвала уяс* ; ; и ше2а Лорам Дродъ отивриулеж иг. страхия*> | & гт га не било- слов, по. О^'Ла В*>як мал ее; * _т он прижался к отцу в, тслокаизая::», всхли ■ пызал режет и реже. Нлфов оя задремал. Абрек положил Солю- я кроватку, укрыл, подо-шел свова к жене. Его крае.зозатые глаза были сухи. Дроль нагнулся, закрыл Глаза жены в вы-шел—позвать женщин соседок: надо го го -витг. жеяу в последнюю дорогу. Не яа юг!..?' А еще через час—Абраи Дроль. яадев ремешок ящика и захватив мышеловки, вышел за улицу. Он шел очень быстро, сегодня яуж-но было заработать денег. Лицо Абрама, щетинистое и худое, было таким же, как всегда: только изредка подергивалось веКо левого глаза* Абрам Дроль шел скоро—и скоро пришел к бульвару. Он дошел до лестницы, остановился, посмотрел кругов* люди быстро проходили виво, люди в этот час спешилв—на службу, на занятия. И Абрав Дроль завел свою обычную песенку: — Кроя от тараканов, шарики для крьгс, жидкость от клопов... вышеловкв! Покупателей ве было, но Абрав узорно По-криказал. Мысли беспоховзо бродили, не полагая за ирлвьгчные трогганк*. Мысли на* ето1чаво возвращались довоВ, где. наверно, | плачет Соля, суетятся соседи — Кроя ыл таракалов .. вишахозкн!.. Да, ешд диктор говорил—ва ю:\ В вот—•{ йг! — Жидкость от таракаяо», кроа... згараки для клозоз... мишмозкя... Мыслл цезлялясь одаа за другую, сбив»* I лись.' А го.тоо мелаввчески выкрикивал: — Мышеловки, иышмовкж от тараканов, жидкость для крыс, крон... крон, мышеловки, шарика... клопов.., Какой то прохожий удаленно оглянулся: что кричит этот странны Я человек? Абраа проводил .прохожего глазами; и внезапно до его сознания дол его ли звуки его с об* ствеи«ого голоса: ' »•>$*/'» . > — Мышеловки для тяракаш. гоарш, крон от плопоз... пгарикя.. Это бьмо так нелепо, что Дроль, стгёгза-тивщпсь, остановился. Его лицо стало недо* умевакщпм, нотой откуда то изнутри по* ползла медленная улыбка. Абрам Дроль по* чувствовал, как улыбка кривит его лпйо р (глупую гримасу. А беспокой вые мысли пронесли перед глазами отвисшую впжнто:о челюсть мертвой жены. ’«МйР ' -1 . Гримаса стала мучительной, снова задрожала левая ицева, искривился рот—я Дроль неожиданно для самого себя заплакал. СлШ смочили веки, потянулись по щекам. Оя от- . вернулся к (перилам, горбясь и с’еживзягь. Из ящика от толчка выпало несколько порошков крона. Плача и дергал плечами, Дроль собирал Из е-тупвнькал порошки, не замечай, как из ящика сыпались другие. ... Л юл шля мимо и с удивлением огл/гды-Золясь за сгорбленного, плакавшего человек-ял со щетинистым искаженным лицом, мед-ллтглыо попиравшего рассыпанные порош-К1 В.<\яа ластнжце было скользко, надо бьш СПЕШИТЬ—В прохожие, оглянувшись ЬЩ9 рм I вожлв ядтмм,—проходил дальше. т молов, шарики для -крыс.,. мышелозкя: I Вечерами Абрам Др<иъ шел домой, та ма* вал о крове Й мышеловках,—п / ул’ичху, где окна запирались на ночь ^0 дгглзть мечтать I ст*5вяямя. где йа боратах горб л и фонаря о | керосиновыми лампочками В домике, где Ю1ВГ вдут я идут; ямоиу не яужея Iжи* Абрам ДрЛлъ, яа воротах был приделан ч>й, явному Ш нужны шарики для I извозчичий фонарь с козел, кто ваяет?-^почему бы яе яройги Дроль йрйходил домой, снимал ящик и мы-втра, через неделю, месяц,—че-}роиу понадобятся Абрам Дроль? годойдет к Абрйму Цролю. человек (ну* ведь это только мечта!,) пгелозки, аккуратно клал их яа шкаф, нежно обнимал маленького Солю—и подходил к жене Она болела, лежала на кровати: доктор давно уже сказал. что жене Др^я йе нужны лекарства, ей может помочь только поездка гвуйте* Абрам Дроль/ Я покупаю 1юг Дроль. вбсь кроя, все Шарякя/ I? юг— о жидкость для клопов. Я вуйял|л ДР°^Ь садился около жены, бра! яа руки ге его надо почистить /Оолю я рассКазьгва.т^-как сегодня было теп (в может какой яио'гдь человек **:™* 08 вес?ло Т0Рг‘>вал ■ кл5 т.вю Разве яе пожег «ш человек с.каза'- ™ ов «*Р° к^т *ног»-це..ы8 (ОЧИСТИТЬ?. м ДроЛ скажет; быть яужяы н мышелов | проволочные мышелозкя? гветит; Ш; давайте и мышеловки, яе они тоже нужны. продаст человеку весь свой купят его, яе торгуясь: ну рговагьея че^лозек, если од ет его швсгвть?.. же только отчта. А доза— ЯНШ 1ЩЙ1 1Ж ШЙ фояа?* V |||о!—зеленого крона. Жеяа кашляла упорно и мучительно. Соля, приткнувшись черной головенкой д..одди отца, засыпал Тогда Абрам Дроль уклзШзал | Сол1о, садился к столу, доставал проволоку, I рщэш—я ярвяямалсл за работу: нахс быю) Желать про зая4с яьпйеловок Может быть... .?■ Ах, как яазоВлизы же.тты! В*>—ведь^ *о* жет же. может случхтьсл!.. Рукя Лораил Дроля. перекерзште в красные, скручизаля проволоку. уклал^зали ев { тревожно агрислушиьаясь «к захлебывавшемуся кашлю. На юр... Да, яа ЮГ!.. ■ И однажды /под утро Дроля разбудил страшный приступ кашля. Абрам вскочил, огляделся: в щели окон едва пробивалась заря. Оз бросился к жегае. Жеаа лежала на кровати, страшно вытя- | кувшясь, и ловила ртом воздух, ее лицо посинело, она ейлйлась что то сказать-^и не могла Потом она с хрипом вздохнула, вытянулась еще больше, ступни ее ног натянули треснувшей одеяло. Абрам Дроль стоял у кровати, вогнувшийся, беспомощный. Проснулся и плакал Соля. Жейа еще раз вздохнула, захлебаудасо судорожным кашлем, ее худьщ пальцы впе-инлись в «простыню—и безжизненно разжалась Нижняя челюсть слабо отвисла. Абрам Дроль нагнулся ниже, ваззал жену по ■имени: она молчала, ее глаза неподвижно смотрели вверх. И мучительной гримасы уже не было на липе, ее отсняло какое то непо он прижался к отцу и, уешаизае::», адш-пызал режа и реже. Нофом ой задрал. Аб рам положил Солю а кроватку, укрыл, ягадо шел свова к жене. Его лрас.зоаа'Шс тша были сухи. . Дроль: нагнулся, вакрыл глаза жены в выч шел—псззать женщин* соседок: нас тою бятг. жену в последнюго дорогу. Не на юг!.. А еще через час—Абраи Дроль. надев ре мешок ящика я захватив мышеловка, выше на улицу. Он шел очень быстро, сегодня нуя но было заработать денег. Лицо Абрама, щ тинистое й худое, было таким же, как все да:, только изредка доДергйвалось веко леве глаза. Абрам Дроль шея скоро—и скоро прип к бульвару. Он дошел до лестницы, оста вйлся, посмотрел кругом: люди быстро 1 хсаили мимо, люди в этот час спешили-службу» на занятия. Й Абрам Дроль я свою обычную песенку: И — Крон от тараканов, шарики $ля к I жидкость от клопов... мышеловки! Покупателей ве было, во Абрам уяорн ряши; кашляла, отхархввал мокроту, жеза; }тяхо гояе.т вг> сие Оч!Я Походил час, жру-‘гоЗ. И гогда Абрам Дроль лохшя слать; нлтиов спокойствие. Соля заплакал громче! I Дрол поййл! Ой! крикизал. Мысли беспокойзо бродили, и еще раз посмотрел иа жету силясь сдержать 1 да гая на привычные трозагк*. Мысли Задавшийся около левого глаза жив^гк*. веко (стойчавс*, возвращались д.омой, где, ва{ дерплось сильнее й сильнее, вздрагивала уж« I плачет Соля, суетятся со*еди. и ще!а Абрам Дроль отвератлсл и, странно [ — Крои ид таракалез.. мишяовв сгорбиотиск. ое сдерживая ^лвзЁепого |ер-1 Да, ещо дотов гоюрил—за юг. В| шья щеки лодощйл к Соле, взял его на; «ог! руки, ш иа кроватку и окривучум своим ! 1 — Жидасть.от пракаяои1 крон... I голосам! нростуаезиым 1юлосош, затяаул [для клозоз... -мищелозки... Щщщ, V — | Мысли цеплялись одна за другую! * В ае! нв бШо С1<®, По. СоЗя воваиал ее:1 лись/ А'Шос механягески выкрикадал

http://flibusta.is/a/51669

|

| | |

| Статья написана 27 января 2018 г. 20:52 |

З Олександра Бєляєва не вийшло священика, натомість він став батьком радянської науково-фантастичної літератури. На день народження у десять років батьки подарували мені двотомник творів цього письменника. Згодом мама в буквальному сенсі відривала мене від книжки, примовляючи: «Подарували на свою голову!»

Тоді було чимало видань відомих фантастів, та Олександр Бєляєв підкорював широтою і доступністю думки, реалізмом неймовірних героїв і гострими сюжетами. Хто не пам''ятає відомий фільм «Людина-амфібія»? Загалом перу письменника належить понад сім десятків науково-фантастичних творів, серед яких — 13 романів. Його іноді називають «російським Жулем Верном» за велику кількість передбачень, що справдилися. Тому мільйони підлітків і зачитувалися захопливими творіннями Бєляєва, бо його неймовірна фантазія переносила уяву у справді чарівний світ майбутнього. БІОГРАФІЧНА ГОЛОВА ПРОФЕСОРА ДОУЕЛЯ Він народився в Смоленську в березні 1884 року в родині священика. Хто міг подумати, що колись цей попович стане батьком радянської науково-фантастичної літератури? Його родина пережила трагічні смерті сестри і вже досить дорослого брата-студента, тож батько прагнув побачити в єдиному синові продовжувача сімейних традицій. I віддав навчатися Олександра до Смоленської духовної семінарії. Та попа з хлопця не вийшло. А вийшов зі стін цього богобоязливого закладу закінчений агностик. Тим часом помирає батько, і оскільки на хлібну посаду служителя Бога Саша претендувати не став, довелося йому підробляти то вчителем, то художником-декоратором, то скрипалем у цирковому оркестрі. Ну чим не кар''єра Остапа Бендера? Паралельно юнак навчався у знаменитому Демидівському ліцеї (що прирівнювався до університету) і одержав фах юриста, а по закінченню — посаду приватного повіреного. Молодий фахівець скоро набув доброї репутації, отримав постійних клієнтів і почав гарно заробляти. Придбав і обставив квартиру, зібрав навіть колекцію картин, а також почав подорожувати Європою! Побував у Франції, Італії. І раптом... У неповних тридцять років полишає все заради сумнівної театральної і літературної діяльності. Із забезпеченим адвокатським життям було покінчено. А в 35 він стає жертвою невиліковної хвороби — туберкульозу хребта. Шість років Бєляєв був прикутий до ліжка. Його покидає молода дружина, заявивши, що не для того вона виходила заміж, аби доглядати хворого. З ним залишаються лише мати і стара няня, які у відчаї шукають лікарів, котрі змогли б допомогти. Так вони потрапляють до Ялти. Але Олександр і на лікарняному ліжку не здається. Він починає писати поезію, багато читає і займається самоосвітою. Вивчає іноземні мови, медицину, біологію, історію, техніку і... тогочасних фантастів Жуля Берна, Герберта Уеллса, і звичайно — Костянтина Ціолковського. Там, у Ялті, 1919 року помирає його мати... ФАНТАСТИЧНИЙ УСПІХ Та нарешті Бєляєв перемагає хворобу. А надворі був уже 1922 рік. Олександр Романович працює вихователем у дитбудинку, потім навіть інспектором карного розшуку, де організовує фотолабораторію. І раптом чомусь опиняється в бібліотеці! Отаке продовження кар''єри турецькопідданного. Чи не попівське походження стало причиною? Бо на ті часи це було тавро. Мабуть, тому переїжджає до Москви. І там нарешті таки починає і писати, і друкуватися. Тут йому згодилися всі набуті під час хвороби знання, а науково-фантастичні оповідання і повісті видаються в журналах «Вокруг света», «Знание — сила», «Всемирный следопыт». Тоді його й «нагородили» титулом «радянського Жуля Верна». Гіркий досвід паралічу, того, «що відчуває голова, відділена від тіла» виливається в повість «Голова професора Доуеля». Сам Бєляєв зізнавався, що це майже автобіографічна історія. За п''ять років життя у білокам''яній він пише ще кілька фантастичних повістей, серед яких — «Острів загиблих кораблів» і «Людина-амфібія». Згодом, у 1928-му, письменник з родиною переїздить до Ленінграда. Там займається винятково літературною діяльністю, але клімат Північної Пальміри виявляється згубним для нього — загострюється стара хвороба, від якої доводиться тікати до більш теплого Києва. Та й тут нещастя не полишають родину — протягом року помирає від менінгіту шестирічна донька, хворіє інша, а власна недуга не відступає. У відчаї письменник повертається до Ленінграда і продовжує писати. Тут він згодом зустрічається із Гербертом Уеллсом, стає вже штатним працівником журналу «Вокруг света». Але... Після одинадцяти років, які він присвятив цьому виданню, на початку 1938-го змушений залишити його. Мало кого тоді цікавила фантастика, хоч декого все-таки цікавила... І дякувати цьому «декому», що в ті відомі всім феєричні роки ще не розстріляли, навіть незважаючи на його дружбу із самим Ціолковським. А могли б. Тому останні твори письменника вважаються чи не найслабкішими, бо написані під пильним наглядом «поціновувачів» з Кремля і Луб''янки. Та й хтозна, як би ще було під час останньої «чистки рядів» під проводом батька народів у післявоєнні роки, якби письменникові судилося пережити Другу світову... Але йому не судилося. Ще й досі причина смерті першого радянського фантаста в січні 1942 року в Царському Селі вважається суперечливою. Але для розгляду цієї частини біографії повернімося трохи назад. Саме напередодні війни Олександрові Бєляєву довелося перенести важку операцію. А радянські війська так стрімко відступали, і умови евакуації були такими, що письменник просто не наважився евакуюватися. За словами доньки Бєляєва, її батько помер від голоду. Родині письменника не було чого їсти. СИМВОЛІЧНА СТЕЛА Є легенда, що похорон організував і керував церемонією німецький генерал. На запитання, як так, що німецький генерал керує похороном і несе труну якогось росіянина, той у своїй жалобній промові сказав, що в дитинстві зачитувався творами Бєляєва і вважає за честь віддати тіло письменника землі. Що не завадило депортувати дочку і дружину Бєляєва до Німеччини. А могила письменника так і залишилася невідомою. На кладовищі в Царському Селі стоїть лише символічна стела. Юристи й досі сперечаються стосовно авторського права на твори фантаста. За радянським законодавством, що діяло до жовтня 1964 року, авторські права переходили до громадського надбання за 15 років по смерті автора. Після розпаду СРСР на території Росії змінилося законодавство і термін авторських прав був подовжений спочатку до 50, а потім — до 70 років по смерті автора. І ще на чотири роки — для авторів, які творили під час Великої Вітчизняної війни. I донедавна деякі російські видавництва вели судову суперечку за авторські права на твори Олександра Бєляєва, аж доки в жовтні 2011-го Президія Вищого арбітражного не винесла вердикт, що його майнові права підлягають охороні принаймні до 1 січня 2017 року, а справа знову передається до суду для нового розгляду (!). Проте... письменник був принципово проти «фантастики ближнього притулу». Так, він змушений був під тиском описувати щасливе соціалістичне майбутнє в таких своїх творах, як «Чудесне око», «Під небом Арктики» і решта. Але навіть дяді з Луб''янки не змогли його змусити: відомий випадок, коли він відмовився писати фантастичний роман про колгоспний лад. У тридцяті роки це був вчинок. Порівняємо, що згодом ні Єфремов, ні навіть Стругацькі не змогли уникнути соцзамовлення. Хоч це було в роки, коли письменників вже не розстрілювали! А Олександра Бєляєва не розстріляли. Лише покинули. Покинули помирати від голоду в морозному січні у Царському Селі 1942-го. Ольга КОВАЛЕНКО, «Освіта України», №2(14.), 2013, с. 14 ЦІКАВІ ФАКТИ ОДИН ІЗ ВЕЛИКИХ ПРОВИДЦІВ Була у творчості Олександра Бєляєва ще одна особливість, виведена півстоліття тому одним із письменників-фантастів, літературним критиком Генріхом Альтовим. Аналізуючи творчість десятків зарубіжних і радянських письменників-фантастів, він виявив, що Олександр Бєляєв належить до. світової когорти письменників, які мають просто-таки аномально високий відсоток придуманих і описаних фантастичних (на часи написання творів) винаходів, які невдовзі стали дійсністю, повсякденною практикою. Наприклад, у романі «Людина-амфібія» письменник передбачив винахід штучних І легенів на основі мембранно-плівкової дифузії, створення підводних населених будинків. У романі , «Володар світу» — створення психотропної зброї, яка нині активно розробляється і навіть має застосування у військових діях. Роман «Продавець повітря» — ну, хіба це не схоже на сьогоднішню торгівлю «квотами чистого повітря» за «Кіотським протоколом»? «Зірка КЕЦ»? Вже багато років кружляє на стаціонарній орбіті міжнародна космічна станція... і ще багато чого, охоплюючи винахід кремнієвого транзистора (нині вже застарілого!) і передачу величезних обсягів інформації одним коротким сигналом (відправляємо щодня файли на комп''ютері.) Звідки він про це все міг знати? А це вже — окреме питання, на яке відповідей поки що немає, паче, що Бєляєв був не один такий. Але виявився все-таки одним із найточніших прогнозистів. *** БЫЛ ПОХОРОНЕН НЕМЕЦКИМ ГЕНЕРАЛОМ... Из Александра Беляева не получилось священника, вместо этого он стал отцом советской научно-фантастической литературы На день рождения в десять лет родители подарили мне двухтомник произведений этого писателя. Впоследствии мама в буквальном смысле отрывала меня от книги, приговаривая: «Подарили на свою голову!» Тогда было много изданий известных фантастов, и Александр Беляев покорял широтой и доступностью мысли, реализмом невероятных героев и острыми сюжетами. Кто не помнит известный фильм «Человек-амфибия»? В общем перу писателя принадлежит более семи десятков научно-фантастических произведений, среди которых — 13 романов. Его иногда называют «русским Жюлем Верном» за большое количество предположений, что оправдались. Поэтому миллионы подростков и зачитывались увлекательными творениями Беляева, потому что его невероятная фантазия переносила воображение в поистине волшебный мир будущего. БИОГРАФИЧЕСКАЯ ГОЛОВА ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ Он родился в Смоленске в марте 1884 года в семье священника. Кто мог подумать, что когда-то этот попович станет отцом советской научно-фантастической литературы? Его семья пережила трагические смерти сестры и уже достаточно взрослого брата-студента, поэтому отец стремился увидеть в едином сыну продолжателя семейных традиций. I отдал учиться Александра к Смоленской духовной семинарии. И попа с парня не получилось. А вышел из стен этого богобоязненного заведения закончен агностик. Между тем умирает отец, и поскольку на хлебную должность служителя Бога Саша претендовать не стал, пришлось ему подрабатывать то учителем, то художником-декоратором, то скрипачом в цирковом оркестре. Ну чем не карьера Остапа Бендера? Параллельно юноша учился в знаменитом Демидовском лицее (что приравнивался к университету) и получил специальность юриста, а по окончании — должность частного поверенного. Молодой специалист скоро приобрел хорошей репутации, получил постоянных клиентов и начал хорошо зарабатывать. Приобрел и обставил квартиру, собрал даже коллекцию картин, а также начал путешествовать по Европе! Побывал во Франции, Италии. И вдруг ... В неполных тридцать лет оставляет все ради сомнительного театральной и литературной деятельности. С обеспеченной адвокатской жизнью было покончено. А в 35 он становится жертвой неизлечимой болезни — туберкулеза позвоночника. Шесть лет Беляев был прикован к постели. Его покидает молодая жена, заявив, что не для того она выходила замуж, чтобы ухаживать за больным. С ним остаются только мать и старая няня, которые в отчаянии ищут врачей, которые смогли бы помочь. Так они попадают в Ялту. Но Александр и на больничной койке не сдается. Он начинает писать стихи, много читает и занимается самообразованием. Изучает иностранные языки, медицину, биологию, историю, технику и ... тогдашних фантастов Жюля Верна, Герберта Уэллса, и конечно — Константина Циолковского. Там, в Ялте, в 1919 году умирает его мать ... ФАНТАСТИЧЕСКИЙ УСПЕХ И наконец Беляев побеждает болезни. А на дворе был уже в 1922 году. Александр Романович работает воспитателем в детдоме, потом даже инспектором уголовного розыска, где организует фотолабораторию. И вдруг почему-то оказывается в библиотеке! Такое продолжения карьеры турецкоподданного. Поповское ли происхождение стало причиной? Ибо те времена это было клеймо. Видимо, поэтому переезжает в Москву. И там наконец-то начинает и писать, и печататься. Здесь ему пригодились все приобретенные во время болезни знания, а научно-фантастические рассказы и повести выдаются в журналах «Вокруг света», «Знание — сила», «Всемирный следопыт». Тогда его и «наградили» титулом «советского Жюля Верна». Горький опыт паралича, того, «что чувствует голова, отделенная от тела» выливается в повесть «Голова профессора Доуэля». Сам Беляев признался, что это почти автобиографическая история. За пять лет жизни в белокаменной он пишет еще несколько фантастических повестей, среди которых — «Остров погибших кораблей» и «Человек-амфибия». Впоследствии, в 1928-м, писатель с семьей переезжает в Ленинград. Там занимается исключительно литературной деятельностью, но климат Северной Пальмиры оказывается губительным для него — обостряется старая болезнь, от которой приходится бежать в более теплый Киев. И здесь несчастья не оставляют семью — в течение года умирает от менингита шестилетняя дочь, болеет другая, а собственная болезнь не отступает. В отчаянии писатель возвращается в Ленинград и продолжает писать. Здесь он впоследствии встречается с Гербертом Уэллсом, становится уже штатным работником журнала «Вокруг света». Но ... После одиннадцати лет, он посвятил этому изданию, в начале 1938-го вынужден покинуть его. Мало кого тогда интересовала фантастика, хоть кого все-таки интересовала ... И слава этом «кому», что в те известные всем феерические года еще не расстреляли, даже несмотря на его дружбу с самим Циолковским. А могли бы. Поэтому последние произведения писателя считаются едва ли не самыми слабыми, потому что написаны под наблюдением «ценителей» из Кремля и Лубянки. И кто знает, как бы еще было во время последней «чистки рядов» под руководством отца народов в послевоенные годы, если бы писателю суждено пережить Вторую мировую ... Но ему не суждено. До сих пор причина смерти первого советского фантаста в январе 1942 года в Царском Селе считается противоречивой. Но для рассмотрения этой части биографии вернемся немного назад. Именно накануне войны Александру Беляеву пришлось перенести тяжелую операцию. А советские войска так стремительно отступали, и условия эвакуации были такими, что писатель просто не решился эвакуироваться. По словам дочери Беляева, ее отец умер от голода. Семье писателя было нечего есть. СИМВОЛИЧЕСКАЯ СТЕЛА Есть легенда, что похороны организовал и руководил церемонией немецкий генерал. На вопрос, как так, что немецкий генерал руководит похоронами и несет гроб какого-то русского, то в своей траурной речи сказал, что в детстве зачитывался произведениями Беляева и считает за честь отдать тело писателя земли. Что не помешало депортировать дочь и жену Беляева в Германию. А могила писателя так и осталась неизвестной. На кладбище в Царском Селе стоит только символическая стела. Юристы до сих пор спорят относительно авторского права на произведения фантаста. По советским законодательством, действовавшим до октября в 1964 году, авторские права переходили к общественному достоянию за 15 лет после смерти автора. После распада СССР на территории России изменилось законодательство и срок авторских прав был продлен сначала до 50, а затем — до 70 лет после смерти автора. И еще на четыре года — для авторов, творивших во время Великой Отечественной войны. До недавнего времени некоторые российские издательства вели судебную тяжбу за авторские права на произведения Александра Беляева, пока в октябре 2011-го Президиум Высшего арбитражного не вынесли вердикт, что его имущественные права подлежат охране по крайней мере до 1 января 2017 года, а дело вновь передается в суд для нового рассмотрения (!). Однако ... писатель был принципиально против «фантастики ближнего прицела». Так, он вынужден был под давлением описывать счастливое социалистическое будущее в таких своих произведениях, как «Чудесный глаз», «Под небом Арктики» и другие. Но даже дяди с Лубянки не смогли его заставить: известен случай, когда он отказался писать фантастический роман о колхозном строе. В тридцатые годы это был поступок. Сравним, что впоследствии ни Ефремов, ни даже Стругацкие не смогли избежать соцзаказа. Хотя это было в годы, когда писателей уже не расстреливали! А Александра Беляева не расстреляли. Только покинули. Бросили умирать от голода в морозном январе в Царском Селе 1942-го. Ольга Коваленко, «Образование Украины», №2(14), 2013, с. 14 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОДИН ИЗ ВЕЛИКИХ ПРОВИДЦЕВ Была в творчестве Александра Беляева еще одна особенность, обнаруженная полвека назад одним из писателей-фантастов, литературным критиком Генрихом Альтовым. Анализируя творчество десятков зарубежных и советских писателей-фантастов, он обнаружил, что Александр Беляев относится к мировой когорте писателей, у которых просто-таки аномально высокий процент придуманных и описанных фантастических (на время написания произведений) изобретений, которые вскоре стали действительностью, повседневной практикой. Например, в романе «Человек-амфибия» писатель предсказал изобретение искусственных легких на основе мембранно-пленочной диффузии, создание подводных населенных домов. В романе «Властелин мира» — создание психотропного оружия, которая сейчас активно разрабатывается и даже имеет применение в военных действиях. Роман «Продавец воздуха» — ну, разве это не похоже на сегодняшнюю торговлю «квотами чистого воздуха» за «Киотскому протоколу»? «Звезда КЭЦ»? Уже много лет кружит на стационарной орбите международная космическая станция ... и еще много чего, включая изобретение кремниевого транзистора (ныне уже устаревшего!) И передачу огромных объемов информации одним коротким сигналом (отправляем ежедневно файлы на компьютере.) Откуда он об этом все мог знать? А это уже — отдельный вопрос, на который ответов пока нет, более, что Беляев был не один такой. Но оказался все-таки одним из самых точных прогнозистов.

|

| | |

| Статья написана 26 января 2018 г. 20:24 |

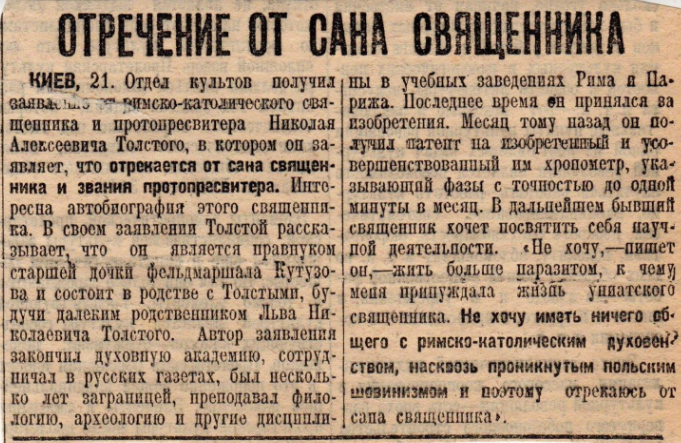

ТОЛСТОЙ Николай Алексеевич, 1867 года рождения, уроженец С-Петербурга, из дворян. Окончил Московский пажеский корпус. В 1890 году рукоположен в православного иерея. В 1893 году окончил Московскую Духовную Академию. В ноябре 1894 года в Риме перешел в католичество восточного обряда. Посвящен в сан хор-епископа. Апостольский префект. Находился в Риме с 1894 по 1904 год.

Вернулся в Россию в 1905 году. С 1919 по 1923 год — священник в Киеве и активный участник «Братства Св.Льва», с 1923 по 1928 год — в Одессе. В 1926 году снял с себя сан хор-епископа (узнав, что его сын сотрудничает с органами ГПУ). 17 февраля 1929 года в газете «Известия» была напечатана его обвинительная статья против польского духовенства. Проходил свидетелем по групповому делу «Фашистской контрреволюционной организации римско-католического и униатского духовенства на Правобережной Украине в 1935-1936 года». 12 декабря 1937 года арестован в Киеве. 25 января 1938 года по Постановлению Особыго Совещания Коллегии НКВД приговорен по ст.54-2 и 6, ч. 1 УК УССР к высшей мере наказания. 4 февраля 1938 года расстрелян. http://catholic.ru/modules.php?name=Encyc... ***

Письмо ксендза Николая Толстого, Месть и преследования за нежелание ксендза быть польским шпионом. В одесских «Известиях» напечатано интересное письмо Николая Толстого, указывающего что несмотря на то, что совет свая власть даровала католической церкви одинаковые права со всеми другим», польское дуловекство продолжает вести оотрую кампанию против советского правительства. Ксендвы попрежнему являются слепым орудием в руках польского правительства, ставящего шеионокиѳ цели выше чистоты церкви. Польское правительство сделало всех ксендзов слугами шпионских застенков. Далее автор письма увакывает, что еа его выступление против происков польского правительства ва Украине генеральные вика рии, управляющие рѳлигиовнымв католическими делами на Украине, лишили его прихода и ов івйчао обречен на нужду и голодную смерть. Кроме того ов подвергся вабиению фанатиками и неоднократно получает угрозы о том, что его обольют серной киолотой и сожгут, если он не прекратит своей деятельности. Толстой обо всем этем подал яаквіение одесскому губпрокурору. TM АРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ОНЛАЙН Наш путь (Кременчуг) №84 від 11.04.1925, сторінка 2 ***

КСЕНДЗЫ НА СЛУЖБЕ ПОЛЬСКОЙ ОХРАНКИ. Травля ксендза Толстого, разоблачившего связь ксендзов с польской охранкой. ОДЕССА, 11—IV. В местных «Известиях» напечатано письмо ксендза Николая Толстого, указывающего, что несмотря на то, что советская власть даровала католической церкви одинаковые права, со всеми другими, польское духовенство продолжает вести какдаайю против советснего правительства. Ксендзы аа прежнему являются слепым орудная в рунах польского правительства, ставящего шячонзние цели выше частоты церивп. Польское правительство сделало всех ксендзов сяугагли шпионских застенков. Далее автор письма указывает, что за его выступление против происков польского правительства на Украине генеральные викарии (высшие священнки), управляющие религиозными католическими делами Украины, лишили его прихода. Он сейчас обречен на нужды и голодную смерть. Кроме того, оя подвергся изблзншэ фанатиками и нооднояраткэ получает угрозы, что его обольют серной кмтлотом и сожгут, если он не превратит своей деятельности. Ксендз Толстой обо всем этом по* дал заявление губернскому прокурору. TM АРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ОНЛАЙН Всесоюзная кочегарка №83 від 12.04.1925, сторінка 2 *** «ОТРЕЧЕНИЕ ОТ САНА СВЯЩЕННИКА. Киев, 21. Отдел культов получил заявление римско-католического священника и протопресвитера Николая Алексеевича Толстого, в котором он заявляет, что отрекается от сана священника и звания протопресвитера. Интересна автобиография этого священника. В своем заявлении Толстой рассказывает, что он является правнуком старшей дочки фельдмаршала Кутузова и состоит в родстве с Толстыми, будучи далеким родственником Льва Николаевича Толстого. Автор заявления закончил духовную академию, сотрудничал в русских газетах, был несколько лет заграницей, преподавал филологию, археологию и другие дисциплины в учебных заведениях Рима и Парижа. Последнее время он принялся за изобретения. Месяц тому назад он получил патент на изобретенный и усовершенствованный им хронометр, указывающий фазы с точностью до одной минуты в месяц. В дальнейшем бывший священник хочет посвятить себя научной деятельности. .«Не хочу,—пишет он,—жить больше паразитом, к чему меня принуждала жизнь униатского священника. Не хочу иметь ничего общего с римско-католическим духовенством, насквозь проникнутым польским шовинизмом и поэтому отрекаюсь от сана священника». газета "Харьковский пролетарий" №18 (1435) от 22.1.1929 г., с. 1» Николай Алексеевич Толстой — один из образованнейших людей своего времени, богослов, философ, писатель, учёный, бунтарь как против православной церкви так и против советской власти. Родился 20.02(4.03).1867 в аристократической семье старинного боярского рода Толстых, его не графской ветви. Отец — Алексей Николаевич Толстой (1830-1895) гофмейстер двора ЕИВ и дипломат; мать — Александра Константиновна Губина (1845-1875). Правнук старшей дочери фельдмаршала М.И. Кутузова. Закончил Пажеский корпус, из корпуса Пажей — в 1888 году назначен вторым лейтенантом во 2-й Софийский гвардейский полк. Сильно желал стать священником, вышел в отставку и против желания отца поступил в Московскую духовную академию. Его женой стала Елизавета Ивановна Гаврилова (1869-1912), дочь хозяина квартиры, которую Толстой нанимал в Москве, служа офицером. Во время учёбы перечитал все имевшиеся труды Отцов Церкви по-русски и «Сумму теологии» Фомы Аквинского по-латыни. На одном из светских приёмов познакомился с философом Владимиром Соловьёвым и криптокатоличкой Елизаветой Волконской. Толстой был поражён проникновением протестантских взглядов в преподавание православного богословия. В 1890 году рукоположен в православного священника, в следующем году предпринимает путешествие на Ближний Восток для ознакомления с традициями и обычаями ближневосточных христиан. После возвращения настоятель французской церкви Святого Людовика в Москве аббат Вивьен знакомит отца Николая с доминиканцем Винченцо Ванутелли, который после разговора с Толстым сказал ему, что с его взглядами он может считать себя католиком при этом оставаясь в родной Русской церкви. Вскоре отец Николай отправился (по его словам) в кругосветное путешествие взяв с собой походный антиминс и поминая в городах следования местных епископов. Впечатления, полученные Толстым в ходе «кругосветного» (на самом деле только Европа) путешествия, подробно описаны им в журнале «Душеполезное чтение». В Вене отец Николай впервые побывал в униатской церкви и встретился с митрополитом Сильвестром Сембратовичем. После возвращения в Москву — написал кандидатскую диссертацию на тему Евхаристии под руководством А.П. Лебедева. В 1893 году с отличием закончил Духовную Академию, а в ноябре 1894 года официально присоединился к Католической церкви. Вскоре на католические взгляды Николая Толстого обратил внимание московский митрополит Сергий, по просьбе которого отец Николай написал изложение своих религиозных взглядов, но митрополит не дал ходу этому делу. О своих католических взглядах Николай Толстой беседовал с Иоанном Сергиевым. В Синоде так же знали о взглядах отца Николая, но никаких мер не предпринимали. После похорон императора Александра III обер-прокурор Святейшего Синода Владимир Карлович Саблер неожиданно вызвал Толстого на приём и показал ему свежий номер католического журнала «Revue Benedictine», в котором были опубликованы его частные письма к патеру Ванутелли. Под угрозой репрессий и конфискации имущества у Толстого было потребовано отречение от сана. Родственники отца Николая уговаривали его отказаться от сана ради сохранения свободы и имущества, аббат Вивьен предложил ему бежать в Рим и стать по примеру князя Гагарина и других русских аристократов католическим «беженцем». Николай Толстой отправился в Рим, где повстречался с многими римо-католическими иерархами, в том числе с Папой римским Львом XIII. Во время службы литургии в Риме отец Николай поминал Папу Римского и императора Николая II. Вскоре русский посол Извольский передаёт Папе требование запретить отца Николая в служении и выдать его российским властям, однако, Папа отказался удовлетворять данные требования. Через некоторое время посол Извольский решив, что отец Николай смирился со своей эмиграцией, передал Папе, что в России не станут преследовать лишённого по решению Синода сана священника. 22 апреля 1895 года Николай Толстой вернулся в Москву. Русские латиняне были недовольны его возвращением, а особенно его служением по «схизматическому» обряду. Отец Николай устроил маленькую домашнюю церковь и служил русскую литургию с поминовением Папы. Его часто посещали русские священники и профессора богословия. Чаша терпения Синода переполнилась, когда отец Николай Великим присоединил к Католической церкви по византийскому обряду Владимира Соловьёва и дочь губернатора Долгорукова. Вскоре, из-за угрозы высылки в отдалённые районы империи, Толстой с помощью Владимира Соловьёва выехал через Финляндию в Копенгаген. Кардинал Рамполла направил его в Париж в обитель монахов-августинцев. В 1896 году в связи с коронацией Николая II был издан манифест, который прощал самовольно уехавших из России. Отец Николай получив благословение епископа отправился в Копенгаген, откуда пароходом добрался до Финляндии. Затем свободно добрался до Москвы, где встретился со своей женой и нанёс визит губернатору. Губернатор разрешил пробыть в Москве вместе с семьёй два дня, а затем велел отправиться на жительство в Нижний Новгород. Однако уже на следующий день Николай Толстой был арестован и на специальном поезде отконвоирован в Нижний Новгород. Жена под давлением общественности подала прошение о разводе и лишении Толстого родительских прав, так как по её мнению, он собирается обратить детей в католичество. В Нижнем Новгороде ему, под давлением, пришлось написать отказную от детей. После этого Толстой снова решился на отъезд из России и, прибыв во Францию, получил направление в монастырь бенедиктинцев на улице Вано в Париже. Узнав об этом, отец и бабушка по материнской линии лишили его наследства. В 1897 году отец Николай женился вторично — на Челышевой Ефимии Ивановне (ок. 1869- ок 1929), которая родила ему семерых детей. На Родину вернулся после того, как вступил в действие манифест о свободе совести, подписанный императором 17 апреля 1905 года. В 1916 Толстой издал свои воспоминания «Исповедь священника» (Голос минувшего, №4 и 5, 1916), работал секретарем газеты «Русское слово», сотрудничал с газетами «Раннее утро», «Церковно-общественной мысли», написал роман «Цари мира», преподавал археологию во многих духовных школах. В 1918 году, будучи попечителем учебных заведений московского округ подал в отставку в знак протеста против отмены изучения-в учебных заведения «Закона Божьего». После чего из голодной Москвы в разгар гражданской войны со всей семьёй двинулся на юг. С 1918 по 1920 год проживал в городишке Бобров Воронежской губернии, откуда переехал в Киев, из Киева — в Одессу. В 1925 году вернулся в Киев, служил в греко-католической церкви Пресвятого Сердца Иисуса. Но тут жизнь пошла под откос. Сначала вызвали обратно в Одессу и заставили выступить свидетелем на процессе католического священника Павла Ашенберга (припомнили тому письмо 1922 года, отправленное в Рим, с жалобой на то, что католики в советской России мрут с голоду)… Затем выяснилось, что собственный сын стал осведомителем ГПУ… Тогда католическое руководство решило с отцом Николаем расстаться и лишило его сана — за вступление во второй брак при живой первой жене (немного запоздалый вердикт — во второй брак отец Николай вступил в 1897 году). Безвыходным положением Николая Толстого воспользовались власти: предложили поставить подпись под неким письмом и 17 февраля 1929 года на всю страну (через газету «Известия») объявили: «В киевской газете „Пролетарская Правда“ появилось открытое письмо местного католического священника униатского обряда протопресвитера Николая Алексеевича Толстого, в котором он отказывается от сана священника и звания протопресвитера. В своем заявлении Толстой указывает, что ему неоднократно приходилось выступать публично против вмешательства католических ксендзов в политику и что он, не желая иметь в дальнейшем ничего общего с католическим духовенством, целиком проникнутым польским шовинизмом, а равно не желая оставаться впредь паразитом и эксплуатировать (так!) темноту масс, к чему вынуждал его католический костёл, снимает с себя сан католического священника и посвящает себя честному труду». Честный труд выразился в должности переводчика треста «Цветметзолото», но не в столичной конторе, а в местах, приближенных к приискам — на Урале и Кавказе. А в 1935 году выпускника Пажеского корпуса и полиглота направили на работу в систему высшей школы — вахтером студенческого общежития. В Киеве, чтоб был под рукой — в роли свидетеля по делу «Фашистской контрреволюционной организации римско-католического и униатского духовенства на Правобережной Украине». А 14 декабря 1937 года арестовали и его самого. Теперь отец Николай выступал как «один из руководителей униатского движения на Украине, направленного к ополячиванию украинского населения и подготовке к оказанию активной помощи украинцами-униатами польской армии при вторжении ее на Украину». Уже 25 января 1938 года Особое совещание коллегии НКВД приговорило Николая Алексеевича Толстого к высшей мере наказания по статьям 52-2 и 54-6 УК УССР и 4 февраля 1938 года он был расстрелян. Ещё раньше — 25 сентября 1937-го — расстреляли его сына Михаила, а чуть позже — 16 февраля 1938-го — другого, Валентина. Его внук Марлен Евгеньевич Скальский (25.03.1925 — ?) вспоминал: «Дед мог просыпаться в заданное себе время минута в минуту, проспал только один раз в Германии на поезд. Поезд этот рухнул с обвалившегося моста в реку. Это была крупнейшая катастрофа. Похожий случай произошел в Гамбурге, когда Николай Алкесеевич уже отправил багаж на судно, а сам засиделся в ресторане отеля. Расхотелось ему двигаться, велел вернуть багаж. Судно отплыло и скрылось в водах Атлантического океана со всей командой и пассажирами. Дед говорил мне что экипаж был подан, нужно ехать, а я ехать не могу. Вот не могу и всё. В свои неполные 12 лет, я часто ввязывался с дедом в диспуты на разные темы, от праведности советского государства до бытия Бога. Это с ним, окончившим Пажеский корпус, духовную академию, получившим великолепное домашнее обучение, преподававшему в Сорбонне, читавшему в подлиннике талмуд и другие священные книги на иврите, сотрудничавшему во многих российских журналах, имевшего более 100 патентов на изобретения и открытия в различных областях знаний. На мой вопрос сколько же Ты знаешь языков, отвечал, что может думать(!!!) на 13 языках.» Фантастическое в творчестве автора В 1910 году Толстой опубликовал свой единственный фантастический роман — «Цари мира», в котором русский электротехник Филиппов изобрёл «силу», способную на расстоянии нескольких тысяч километров взрывать мины, разрушать крепости и поражать электрическим током намеченного врага. Затем — и до самой революции — Толстой печатал в журнале «Вокруг света» фантастические очерки и рассказы: «В четвёртом измерении (Quasi una fantasia)» (1910), «Обитаема ли Луна?» (1914), «Последний человек из Атлантиды» (1916)", «Ледяные города на полюсах» (1917). В сборнике «Последний человек из Атлантиды» собраны практически все фантастические произведения Николая Алексеевича Толстого. ©borch для fantlab.ru (компиляция по материалам сети) Примечание к биографии: Дети от первого брака: Александра (1891-1978), Мария (1892- после 1930), Алексей (1893-1948), Екатерина (1895-1940). Дети от второго брака: Лариса (1898-1980), Николай (1901-1980), Магдалина (1903-1992), Агнесса (1904-1978), Мария (1907-1924), Михаил (1908-1937), Валентин (1915-1938) Не путать этого автора с его полным тёзкой: Николай Алексеевич Толстой (1856-1918) Статьи и интервью: *Это название использовал другой выпускник духовной семинарии Александр Романович Беляев, сын священника (настоятеля церкви Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии). Зеев Бар-Селла «Александр Беляев, глава 14 "На дне" (отрывок)» https://fantlab.ru/autor14276 И все-таки одно сочинение, прочитанное Беляевым, мы упустили. Правда, внимания на него до сих пор никто не обращал. Но в том, что оно на Беляева повлияло, сомнений не может быть никаких. Потому что название его: «Последний человек из Атлантиды». Напечатано оно было в 39-м номере журнала «Вокруг света» за 1916 год. Подзаголовок: «Очерк». А написал его Николай Толстой. В отличие от своего зеркального тезки, Николай Алексеевич Толстой (1867–1938) для любителей русской фантастики — фигура неизвестная, поэтому скажем и о нем несколько слов: сын гофмаршала и выпускник Пажеского корпуса избрал духовную стезю: в 1890 году рукоположен в иереи, в 1893-м окончил Московскую духовную академию, а через год, в Риме, папа Лев XIII перекрестил его в католика восточного обряда. Вернувшись в Москву, открыл тайную часовню. Измена вскрылась, Николая Толстого лишили сана, учредили за ним полицейский надзор, что не помешало ему 19 февраля 1896 года обратить в католицизм самого Владимира Соловьева[234], создателя русской религиозной философии. А в 1910 году Толстой опубликовал свой первый фантастический роман — «Цари мира», а затем — и до самой революции — печатал в журнале «Вокруг света» фантастические очерки и рассказы: «В четвертом измерении (Quasi una fantasia)» (1910), «Обитаема ли Луна?» (1914, ответ положительный), в 1916-м — «Человек завтрашнего дня» и «Последний человек из Атлантиды», в 1917-м — «Ледяные города на полюсах» (вспомним «Продавца воздуха»)… С 1918 по 1920 год проживал в городишке Бобров Воронежской губернии, откуда переехал в Киев, из Киева — в Одессу. В 1925 году вернулся в Киев, служил в греко-католической церкви Пресвятого Сердца Иисуса. Но тут жизнь пошла под откос. Сначала вызвали обратно в Одессу и заставили выступить свидетелем на процессе католического священника Павла Ашенберга (припомнили тому письмо 1922 года, отправленное в Рим, с жалобой на то, что католики в советской России мрут с голоду)… Затем выяснилось, что собственный сын стал осведомителем ГПУ… Тогда католическое руководство решило с отцом Николаем расстаться и лишило его сана — за вступление во второй брак при живой первой жене (немного запоздалый вердикт — во второй брак о. Николай вступил в 1897 году). Безвыходным положением Николая Толстого воспользовались власти: предложили поставить подпись под неким письмом и 17 февраля 1929 года на всю страну (через газету «Известия») объявили: «В киевской газете „Пролетарская Правда“ появилось открытое письмо местного католического священника униатского обряда протопресвитера Николая Алексеевича Толстого, в котором он отказывается от сана священника и звания протопресвитера. В своем заявлении Толстой указывает, что ему неоднократно приходилось выступать публично против вмешательства католических ксендзов в политику и что он, не желая иметь в дальнейшем ничего общего с католическим духовенством, целиком проникнутым польским шовинизмом, а равно не желая оставаться впредь паразитом и эксплоатировать (так!) темноту масс, к чему вынуждал его католический костел, снимает с себя сан католического священника и посвящает себя честному труду».

Честный труд выразился в должности переводчика треста «Цветметзолото», но не в столичной конторе, а в местах, приближенных к приискам — на Урале и Кавказе. А в 1935 году выпускника Пажеского корпуса и полиглота направили на работу в систему высшей школы — вахтером студенческого общежития. В Киеве, чтоб был под рукой — в роли свидетеля по делу «Фашистской контрреволюционной организации римско-католического и униатского духовенства на Правобережной Украине». А 14 декабря 1937 года арестовали и его самого. Теперь отец Николай выступал как «один из руководителей униатского движения на Украине, направленного к ополячиванию украинского населения и подготовке к оказанию активной помощи украинцами-униатами польской армии при вторжении ее на Украину». 25 января 1938 года Особое совещание коллегии НКВД приговорило Николая Алексеевича Толстого к высшей мере наказания, и 4 февраля 1938 года он был расстрелян. Еще раньше — 25 сентября 1937-го — расстреляли его сына Михаила, а чуть позже — 16 февраля 1938-го — другого, Валентина. Но вернемся в Атлантиду и благословенный 1916 год… Ни одно из произведений Николая Толстого (включая перевод «Гамлета») никогда не переиздавалось. Нет особых надежд на то, что и в будущем их ждет иная судьба. Поэтому приведем «очерк» Толстого полностью. Надо ведь и читателю дать представление о дореволюционной русской фантастике… Хотя бы для того, чтобы понять, отчего она теперь совершенно забыта, а Беляева помнят и читают. Итак, Николай Толстой: «Последний человек из Атлантиды» В Британском музее мне случайно попалась рукопись на греческом языке, сильно меня заинтересовавшая. Она была неполная с большими пропусками и представляла собой клочки папируса с едва заметными буквами. Слово «Атлантис» сразу приковало к себе мое внимание, и я обратился к библиотекарю с просьбой разрешить мне с нею заняться. — Рукопись эта, — сказал мне заведующий музеем, — уже прочтена, скопирована и издана, и вы можете познакомиться с ее содержанием с большим удобством из этой книги. Но должен вам сказать, что, несмотря на ее древность, это только копия еще более древнего манускрипта, находящегося в Египетском музее в Булаке, в Каире. Тот папирус гораздо полнее и, если не ошибаюсь, целиком еще не был никем прочитан, так как написан на никому не известном языке вместе с весьма неполным греческим переводом, копию которого вы видите в нашем музее. Манускрипт этот составляет собственность египетского правительства, которое ни за какие деньги не соглашается уступить его нам. Если бы нашелся человек, который сумел бы прочитать те отрывки, на которых нет греческого текста, то, я уверен, он узнал бы много нового и обогатил бы науку богатыми сведениями. Взяв рекомендацию, любезно мне предложенную, к директору музея в Булаке, я из туманного Альбиона перенесся в знойный Египет и после долгих мытарств, прекращенных всесильным бакшишем, получил на целых три дня драгоценную рукопись в свои руки. Ознакомившись основательно с греческим текстом еще из брошюры, изданной Британским музеем, я заранее подготовился к дешифрированию неизвестного алфавита путем сличения его с греческим. Действительность превзошла мои ожидания: буквы оказались греческой скорописью, ничего общего не имеющею ни с одним алфавитом мира и потому оставшейся не разобранной, так как ученые искали в них какой-то неведомый язык, а он оказывался греческим. Греческий же текст был не переводом, а попыткой, неизвестно почему незаконченной, передать стенограмму печатными письменами. Это, должно быть, образчик самой древней в мире стенографии, к которой писавший прибегнул по необходимости, так как записывал весь этот рассказ со слов умиравшего человека, как это я прочел в самом начале рукописи, которую в переводе и привожу целиком. «Завещание Гермеса, сына Геракла, последнего из потомков богов, населявших райскую страну на крайнем западе среди безбрежного океана, поглотившего ее пятьдесят лет тому назад, продиктованное греческому писцу Пасикрату для передачи государственным мужам, летописцам и учителям для назидания потомства. Я, Пасикрат, точно и верно передаю то, что слышу, исполняя, по данной мною клятве, последнюю волю умирающего. Я не желаю уносить в могилу тайну, которой владею один на свете. Среди далекого океана под вечно голубым небом лежал остров, в несколько раз превосходивший Элладу, покрытый роскошной растительностью и обладавший неизменно теплым климатом. На этом острове не было ни диких зверей, ни вредных насекомых. По деревьям порхали разноцветные бабочки и райские птички с блестящим оперением, а по злачным лугам паслись стада густорунных овец. Деревья приносили круглый год обильные плоды, а ручейки и ключи доставляли нам холодную и горячую воду. С незапамятных времен наш остров, который по размерам следовало бы звать материком, был отделен водным пространством от всего остального мира. Но раньше он сообщался, как утверждали наши ученые, и с вашим материком, именно с Африкой посредством узкого перешейка, и с другими, еще более отдаленными на запад странами, откуда пришли и наши предки, дети Солнца, и о которых вы, дети земли, не можете иметь никакого понятия. Между тем наши великие учителя утверждают, что и в эту страну заходящего солнца наши предки пришли издалека, из полночной страны, где полгода продолжается день и столько же времени ночь. Там, на вершине мира, где небо сходится с землей, а земля стремится к небу, — наше первоначальное отечество. Мне говорили старики, что наше происхождение божественно; что мы дети неба и солнца, только временно носящие земную оболочку, и что цель нашей земной жизни — служить примером добродетелей и научить мудрости земных людей и сделать их похожими на себя. Ты спрашиваешь, чем мы отличались тогда от детей земли? Ты не видишь разницы между собой и мной. Но в то время разница была еще более очевидная. Мы, дети неба, рождались, но не умирали, не знали ни болезни, ни смерти, ни голода, ни страданий. Тело наше сияло красотой и было бело, как снег. Ум наш обладал способностью понимать всякое явление природы и памятью, которая никогда нам не изменяла. Отличительной особенностью нашего тела и духа было то, что мы никогда не знали усталости, но, должно быть, все-таки нуждались в отдыхе, так как сон смыкал наши глаза, когда дневное светило заходило за горизонт, и душа наша блуждала в царстве снов в продолжение всей полугодовой ночи. Они — дети земли, с которыми мы встретились, покинув наше отечество, были темнокожие, обросшие шерстью, люди с животными инстинктами, с физическими и душевными недостатками, страдавшие и от голода, и от перемены температуры и не знавшие употребления огня. Мы научили их шить одежды, но не давали им в руки огня, боясь, что от неосторожного обращения с ним они сгорят сами и сожгут выжженную солнцем траву на равнинах. Но один из них похитил у нас эту тайну, научился высекать огонь и сжег всю страну с ее обитателями. Спаслись немногие. За нашу неосмотрительность Зевс прогневался на нас и принудил нас к той же участи, как и детей земли. Некоторые из нас вступили в брак с детьми земли и положили начало новому племени, которое перекочевало из страны заходящего солнца в Атлантиду, а оттуда в Африку и Азию. Зевс разгневался на нас еще больше и, чтобы не допустить нашего дальнейшего соприкосновения с детьми земли, заключил нас в Атлантиде и уничтожил сухопутную дорогу, связывавшую нас с остальным миром, затопив перешейки и окружив нас беспредельным морем. То, что я говорил до сих пор, относится к легендам, передаваемым нам стариками. С водворения нашего в Атлантиде начинается историческая эпоха нашего существования, записанная нашими летописцами. Разобщение наше с миром было полное. Тем не менее мы знали, что не мы одни существуем на этом свете и что есть на нем мыслящие и разумные существа, имеющие с нами общих предков. Три с половиною тысячи лет мирно жили мы на нашем острове. Племя наше начало хиреть, и мы, несмотря на благословенный климат, стали всё более и более ощущать в себе человеческие немощи. Смерть и болезни косили то одного, то другого. Несмотря на это, племя наше размножилось до того, что готовых плодов не стало хватать на пропитание жителей, и мы стали разводить овощи на огородах и засевать злаками поля. Но скоро нам и этого не стало хватать, и у нас начались междоусобия. Партия недовольных свергла нашего патриарха, т. е. старейшину нашего племени, и учредила олигархию, состоявшую из двадцати человек. Каждый из них руководил какой-нибудь отраслью общественного дела. Один заведывал (так!) продовольствием населения, другой — общественным здоровьем, третий — науками, четвертый — воспитанием юношества, пятый — строениями, шестой — общественными работами, седьмой — астрологией и т. д. Вся страна точно преобразилась. Работа закипела. В науке были сделаны замечательные открытия. У нас появились не только все необходимые для жизни вещи, но даже и предметы роскоши вроде зеркал, люстр, статуй и других произведений искусства. Наши дома походили на ваши храмы, окруженные колоннами и украшенные кариатидами. Дворцы наших олигархов состояли из нескольких ярусов мраморных балюстрад, над которыми свешивались гирлянды цветов, ежедневно заменяемых свежими. На крышах разводились сады, среди которых мы находили прохладу даже в полуденное время. Денег у нас не было, не было и рабства, а между тем работы производились охотно и никто не терпел недостатка. Это достигалось тем, что каждый гражданин нашего государства, получив в детстве специальное образование с изучением известного ремесла, когда кончал свои личные дела и желал работать, заявлял об этом заведующему работами, и тот указывал ему, где требовались его услуги. По окончании работы он получал свидетельство о том, сколько часов он потратил на работу и как ее исполнил. Когда ему в свою очередь надобились услуги другого специалиста, он заявлял об этом тому же заведующему и представлял свое свидетельство, как право на работу другого, за услуги которого платил таким же свидетельством. Затем были общественные обязательные работы, за которые все граждане получали свою долю хлеба, сладкой пиши и нектара, если не выделывали их сами, и в таком случае делились с другими. Береговые жители стали заниматься рыболовством, а внутри страны стали разводить скот, который доставлял нам мед для изготовления нашего любимого напитка. Винограда у нас не было, и вина мы не знали. В наших горах мы находили различные минералы и металлы, из которых научились выделывать всевозможные инструменты и машины. Между городами и селениями были проложены снабженные каменными плитами дороги, по которым катились повозки, приводимые в движение воротом и колесами. Из одного помещения в другое были проложены слуховые трубы, по которым мы могли разговаривать на расстоянии, не видя друг друга. Из горячих и студеных колодцев была по гончарным трубам проведена вода в города и поселки, и каждый гражданин мог беспрепятственно ими пользоваться и даже проводить по трубам воду из общественного фонтана в свое помещение. Когда заходило солнце, над нашими городами вспыхивали искусственные солнца, которых никто не возжигал и никто не гасил и в которых горел не обыкновенный огонь, а небесный. У нас были корабли, которые не боялись бурь, так как могли погружаться в воду, а затем всплывать снова; у нас были лодки, снабженные крыльями, на которых мы могли носиться по воздуху, по земле и по воде. Но у нас было нечто большее. У нас были зеркала вогнутые и выпуклые, посредством которых мы узнавали, что делается не только вдали от нас на земле, но и на небе. Прошло еще несколько тысячелетий, прежде чем мы достигли всего этого и находились уже на той степени развития, до которого вам, эллины, еще далеко, несмотря на то, что вы много от нас унаследовали. Наши мореплаватели переплывали океан и, окружив себя таинственностью, завязывали сношения с выдающимися людьми вашего континента и открывали им тайну за тайной. Быть может, если бы не случилось катастрофы, уничтожившей Атлантиду, мы бы успели приобщить вас ко всем знаниям, которыми владели сами. Но Зевс, очевидно, не допустил этого. Он помрачил наш разум, и мы, вместо того чтобы сделаться светочами человечества, совершенно исчезли из его истории. Как это вышло? Эту-то тайну и желаю я поведать перед смертью потомству. Среди наших правителей был один, которому звание олигарха казалось малым. Он хотел стать монархом, а достигнув этого, возмечтал стать владыкою мира. В первый раз потомки Солнца собрались совершить кровопролитие и гнаться за славой и за чужими землями. Впрочем, не все согласились идти на это дело, которое до тех пор было уделом детей земли. Часть нашего населения, наиболее благоразумная, воспротивилась и отказалась принять участие в предполагаемом походе. Другая, соблазненная своим предводителем, настаивала выступить как можно скорее, дабы завоевать и поделить между собой вселенную. Так как властелин не мог рассчитывать на нашу личную военную силу, которой нам никогда не приходилось испытывать, то он изготовил молниеносные снаряды, извергающие огонь и удушливое пламя. Состав этот в большом количестве хранился в пещере одной горы, примыкающей к залежам материалов, заготовленных и добываемых поблизости. Накануне дня, когда атланты, так стали звать нас в Европе, намеревались выступить в свой поход, один из миролюбцев решил воспрепятствовать этому ценою собственной жизни. Он, очевидно, не рассчитал силу взрыва, задумал уничтожить смертоносный состав и поджечь его. Я был в то время на корабле. Раздался оглушительный раскат грома, и яркое пламя метнулось к небу. Гора распалась. Море хлынуло на город и затопило побережье. После этого раздался новый взрыв сильнее первого. Земля потряслась, и океан поглотил Атлантиду со всеми ее городами и обитателями. Мой корабль нырнул в воду, и после тридцатидневного скитания по водам и под водой океана я приплыл к берегам Эллады и скончал (так!) свою старость среди вашего племени, которому завещаю написанные мною книги, переданные вашим архонтам. А вам и всем потомкам вашим завещаю мир и всеобщее довольство и счастие, которое вы можете получить только в объятиях знания и свободного мирного труда»[235]. 233 А. Н. Толстой, иностранными языками не владевший, мог ознакомиться с книгой Скотт-Эллиота по переводу, напечатанному в журнале «Вестник теософии» за 1910 год. 234 Сам же Н. А. Толстой этот факт и обнародовал (Толстой Ник. Владимир Соловьев — католик (Письмо в редакцию) // Русское слово. 1910. 21 ноября). 235 Вокруг света. 1916. № 39. С. 582–583. Повесть Беляева обязана Николаю Толстому не только названием, она и есть рассказ последнего человека из Атлантиды, только записанный не эллинским жрецом Пасикратом, а американским профессором Ларисоном в виде повести. На Толстого в беляевской повести указывает и единственный «русский» след: «На пятом году экспедиции были найдены развалины храма Посейдона, а в них — громадная библиотека, состоящая из бронзовых полированных пластин, на которых были вытравлены надписи. Надписи прекрасно сохранились. Их удалось расшифровать одному русскому ученому-лингвисту». XX век внес в список великих дешифровщиков не одно русское имя: Николай Невский (тангутские иероглифы), Юрий Кнорозов (иероглифы майя), Виталий Шеворошкин (карийский алфавит)… Но в начале века русские ученые разгадывали древние письмена только в фантастике — в романе С. Р. Минцлова «Царь царей» (1906) и у Николая Толстого… Правда, в последнем случае неведомая письменность оказалась лишь забытой системой греческой стенографии. А вот одна деталь в «очерке» прилежного читателя журнала «Вокруг света» наверняка покоробила — про людей, «не знавших употребления огня». Этнографической науке такие не известны. Даже самые жалкие из людей, не знавшие одежды, умели разводить костры, причем такие, что проплывавший ночью мимо их острова Магеллан назвал его Tierra del Fuego — Огненная Земля. Но Николай Толстой и не думал придерживаться этнографии: в его повествовании тот из «детей земли», что похитил огонь, — это, естественно, Прометей, а история атлантов — классический греческий миф: битва титанов с Зевсом. Толстой просто восстановил пропущенное Платоном звено, связывающее предание об Атлантиде с прочей греческой мифологией. А в остальном никакой мистики — чистая научная фантастика жюль-верновского типа… У Беляева, как уже было сказано, никакой фантастики нет. Технические возможности его атлантов не выше древневосточных. И потому пришло время ответить на главный вопрос: что хотел сказать Беляев своей повестью? Скульптор Адиширна-Гуанч любит принцессу Сель, принцесса Сель любит скульптора Адиширну-Гуанча. Древней истории известно и такое — это любовь египетской царицы Хатшепсут (правила с 1473 по 1458 год до н. э.) и придворного архитектора Сененмута. Но романов о Древнем Египте уже было написано немало, в том числе писателями вполне приличными (Болеслав Прус «Фараон») и компетентными (египтолог Георг Эберс)… Неужели Беляев захотел с ними соревноваться? Еще раз припомним содержание «Последнего человека…»: скульптор Адиширна-Гуанч любит принцессу Сель, принцесса Сель любит скульптора Адиширну-Гуанча. Он раб, и, значит, союз их невозможен. Сын жреца, Акса-Гуам-Итца, любит рабыню Ату. Союз их невозможен. И тогда Акса-Гуам-Итца присоединяется к восставшим рабам. Любовь, свобода… Но за свободу надо платить. Платить кровью, кровью самой родной. На сходку повстанцев восставший раб приносит мешок, и из мешка выкатывает голову отца Акса-Гуама. Мать от горя сходит с ума… И Акса-Гуам не кричит, не негодует, а решает идти с повстанцами до конца. Потом, правда, Адиширна-Гуанч смущенно роняет, что отдал приказ лишь задержать жреца, а не убивать. Только вот исполнитель оказался не шибко умен — слишком исполнителен… Так что печалиться не о чем. А вот главари восставших. У всех людей имена, а у этих клички — Злой и Кривой. Но ведь и вожди русской революции отказались от своих имен — Ленин и Троцкий. Белогвардейские публицисты так и говорили: «революция псевдонимов». И видели в этом знак принадлежности к преступному миру. И торжеством уголовной стихии объясняли захлестнувшую Россию вакханалию убийств — «красный террор». А примкнувшие к революции выходцы из привилегированных классов непрестанно убеждали себя, что убийства — это явление временное, и убийц можно понять… Это расплата за былое угнетение. Но винить надо было себя — за глупые иллюзии, за умственное затмение, за неразборчивость в связях (разве случайно дано «последнему атланту» козлиное имя: Акса?)… Не натяжка ли все это? Нет — и доказательство тому дает нам сам «Последний человек из Атлантиды». Но не тот, о котором писал Беляев, а тот, которого Беляев читал, — Николая Толстого! «…Так как властелин не мог рассчитывать на нашу личную военную силу, которой нам никогда не приходилось испытывать, то он изготовил молниеносные снаряды, извергающие огонь и удушливое пламя. Состав этот в большом количестве хранился в пещере одной горы, примыкающей к залежам материалов, заготовленных и добываемых поблизости. Накануне дня, когда атланты, так стали звать нас в Европе, намеревались выступить в свой поход, один из миролюбцев решил воспрепятствовать этому ценою собственной жизни. Он, очевидно, не рассчитал силу взрыва, задумал уничтожить смертоносный состав и поджечь его. <…> Раздался оглушительный раскат грома, и яркое пламя метнулось к небу. Гора распалась. Море хлынуло на город и затопило побережье. После этого раздался новый взрыв сильнее первого. Земля потряслась, и океан поглотил Атлантиду со всеми ее городами и обитателями». Рассказ Н. А. Толстого был напечатан в 1916 году — на третьем году войны, которую мы называем Первой мировой, а современники звали Великой, Европейской или германской… Но были и такие, кто отказывал ей даже в праве на звание войны и именовал ее «империалистической бойней», затеянной алчными капиталистами для нового передела мировых рынков. Те, кто требовал немедленного мира и призывал воткнуть штык в землю… Только так и могли читать фантазию Николая Толстого современники… И Александр Беляев. Но фантазия Беляева шла дальше: он знал, когда война закончится. А еще ему дано было увидеть продолжение: «миролюбцев», захвативших власть и взорвавших страну. Так что «Последний человек из Атлантиды» — роман исторический. Только история эта не древняя, а самая недавняя — 1920 года, когда белая армия погрузилась на корабли и покинула обреченный полуостров. Затем пришли красные и затопили Крым кровью. И теперь на далеком чужом берегу Акса-Гуам-Итца рассказывает европейским туземцам о канувшем в бездну золотом веке… Позвольте — какой «золотой век»? Ведь Атлантида — это рабство, социальное неравенство… Вдова Осипа Мандельштама вспомнила однажды, что в самом начале 1930-х муж сказал ей: «Если когда-нибудь был золотой век, это — девятнадцатый. Только мы не знали»[236]. Но, может быть, Беляев не ограничился иносказательным пересказом всем известных событий и оценкой их с точки зрения проигравших? Может быть, он хотел сказать что-то еще? Рабы восстали, разгромлены, жрецы торжествуют… И в этот миг Атлантида раскалывается и тонет. И теперь победителей и побежденных ждет единая судьба — захлебнуться на дне. *236 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1999 [Кн. 1]. С. 303. https://unotices.com/book.php?id=124821&a...

|

| | |

| Статья написана 25 января 2018 г. 23:52 |

«В 1930 году Беляев опубликовал „рассказ из колониальной жизни“, названный „Рами“. Действие его происходит в Индии. Рами — маленькая девочка, принадлежащая к касте неприкасаемых. Невольно вспоминаются те страницы романа „Ариэль“, где рассказывается о странствиях героя, его встречах с беднотой…» (Ляпунов Б. В. Александр Беляев; Критико-биографический очерк. М.: Советский писатель, 1967. С. 75)

*** 1930 – Рами – «колониальный» рассказ.Но последним кто его видел был Ляпунов, который упомянул его как рассказ об индийской девочке-шудре. Потом я не встречала даже упоминания о содержании рассказа. Только название и приблизительная дата. (Анна Андриенко) *** Халымбаджа говорил, что именно в Ленинграде или Москве печатался рассказ. В какой-то момент у меня было подозрение, что это из погибших под бомбежкой текстов Беляева, так и не дошедших до печати. Но несколько человек, включая Ляпунова, на него ссылаются как на читанный. Вероятно, опубликован был под одним из сотен псевдонимов (кстати, есть мнение, что до сих пор не все псевдонимы А.Б раскрыты. На это указывала мне когда-то и Светлана Беляева. Причем, она и сама не все его псевдонимы расшифровала) (Евгений Харитонов) Уже известные псевдонимы на сегодняшний день: «А. Ром», «А. Ромс», «Ром», «А. Романович», «А. Р. Б.», «Арбель», «Б.А.», «Немо», «Б.», «B-la-f», «Б. Р-нъ»... http://archivsf.narod.ru/1884/aleksander_... *** Ранее искали в пушкинских (Ленинградской обл.) газетах, "революционных журналах". В украинских газетах и журналах (Киев, Харьков) за 1929-1931 гг. *** Где печатались его рассказы 1929-1931 гг.? В частности, "колониальные"("колонизаторские"): Верхом на Ветре, Дорогой Чандана, Освобождённые рабы, Каменное сердце, Весёлый Таи... *** Верхом на ветре: Рассказ / Рис. А. Пржецлавского // Вокруг света (Москва), 1929, №23 – с.353-359 – [Под псевдонимом «А. Ром»] Отворотное средство: Юмористический рассказ / Рис. Б. Антоновского // Вокруг света (Ленинград), 1929, №27 – с.9-11 В трубе: Рассказ / Рис. А. Любимова // Вокруг света (Ленинград), 1929, №33 – с.4-7 – [Под псевдонимом «А. Ром»] Инстинкт предков: Фантастический рассказ / Рис. С. Волуцкого // На суше и на море (Москва), 1929, №1 – с.6-8, №2 – с.4-5 Хойти-тойти: Рассказ: Из цикла «Изобретения профессора Вагнера» // Всемирный следопыт (Москва), 1930, №1 – с.24-42, №2 – с.102-123 Нетленный мир: Фантастический рассказ / Рис. В. Голицына // Знание – сила (Москва), 1930, №2 – с.5-8 Город победителя: Этюд / Рис. Н. Кочергина // Всемирный следопыт (Москва), 1930, №4 – с.271-287 ВЦБИД: [Фантастический] рассказ / Рис. П. Староносова // Знание – сила (Москва), 1930, №6 – с.3-7, №7 – с.2-5 Подводные земледельцы: Научно-фантастический роман / Рис. А. Ф. Шпир // Вокруг света (Москва), 1930, №9 – с.123-133; №10 – 1 стр. обл., с.145-149; №11 – с.161-166; №12 – с.177-181; №13 – с.193-197; №14 – с.209-213; №15 – с.226-229; №16 – с.241-244; №17 – с.257-260; №18 – с.274-276; №19 – с.289-292; №20 – с.305-308; №21 – с.321-323; №22-23 – с.337-339 Зеленая симфония: Очерк о Зеленом городе / Рис. А. Шпир // Вокруг света (Москва), 1930, №22-23 – с.340-342, №24 – с.368-370 – [Под псевдонимом «А. Ром»] Дорогой Чандана: Рассказ / Рис. А. Шпир // Вокруг света (Москва), 1930, №24 – с.361-365; №25-26 – с.377-381 На воздушных столбах: Рассказ / Рис. М. Гетманского // Борьба миров (Ленинград), 1931, №1 – с.30-41 – [Под псевдонимом «А. Ром»] Солнечные лошади: Рассказ / Рис. А. Медельского // Природа и люди (Ленинград), 1931, №19 – с.10-13; Революция и природа (Ленинград), 1931, №1(20) – с.42-45 – [Под псевдонимом «Арбель»; С 20-го номера журнал был переименован] Заочный инженер: Рассказ / Рис. А. Медельского // Революция и природа (Ленинград), 1931, №2(21) – с.28-34 Воздушный змей: Рассказ // Знание – сила (Москва), 1931, №2 – с.2-6 Шторм: Рассказ / Рис. А. Медельского // Революция и природа (Ленинград), 1931, №3 – с.39-41, №4-5 – с.39-44 Сильнее бога: Рассказ / Рис. А. Любимова // Природа и люди (Ленинград), 1931, №10 – с.11-20 – [Под псевдонимом «Арбель»] Освобожденные рабы: Рассказ // Природа и люди (Ленинград), 1931, №13-14 – с.44-50 Чортово болото: Рассказ / Рис. Староносова // Знание – сила (Москва), 1931, №15 – с.2-7 Земля горит: [Фантастическая повесть] / Рис. Н. Кочергина // Вокруг света (Ленинград), 1931, №30 – с.15-18; №31 – с.19-21; №32-33 – с.15-18; №34-35 – с.7-11; №36 – с.17-20 Каменное сердце: Рассказ // Всемирный следопыт, 1931, №10 – с.1-3 – [Под псевдонимом «Арбель»] Веселый Таи: Рассказ / Рис. С. Расторева // Всемирный следопыт, 1931, №12 – с.5-7 – [Под псевдонимом «Арбель»] http://archivsf.narod.ru/1884/aleksander_... Итого: 1929-1931 Природа и люди (Л) Революция и природа (Л) Борьба миров (М) Борьба миров (Л) Знание-сила (М) На суше и на море (М) ЗиФ Всемирный турист /Турист (М) ЗиФ Всемирный следопыт (М) ЗиФ Мир приключений (Л) Вокруг света (Л) Вокруг света (М) Тридцать дней /30 дней (М) ЗиФ альманах Земля и фабрика (М) ЗиФ альманах Ровесник (М) ЗиФ *** По данным archivsf рассказ не обнаружился в следующих изданиях: Всемирный следопыт (М) ЗиФ Вокруг света (Л) Вокруг света (М) ЗиФ Знание-сила (М) Мир приключений (Л) Тогда остаются: 1929-1931 Природа и люди (Л) Революция и природа (Л) Борьба миров (М) Борьба миров (Л) На суше и на море (М) ЗиФ Всемирный турист /Турист (М) ЗиФ Тридцать дней /30 дней (М) ЗиФ альманах Земля и фабрика (М) ЗиФ альманах Ровесник (М) ЗиФ

|

| | |

| Статья написана 23 января 2018 г. 22:46 |

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов