| |

| Статья написана 5 июля 2021 г. 15:18 |

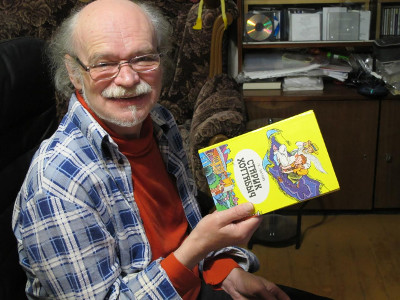

В этом году исполняется 65 лет со дня выхода мультфильма «Заколдованный мальчик» – экранизации сказки шведской писательницы Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Этот большой анимационный фильм по праву считается одной из вершин советской мультипликации. Любимый взрослыми и детьми, он многократно демонстрировался по телевидению, став что называется культовым. Множество цитат из фильма ушли в народ. А новые поколения знают «Заколдованного мальчика» по интернет-шутке, где старый гном разговаривает с Нильсом с подписью «Авраам Линкольн просит молодого Дональда Трампа не лезть в политику». «Заколдованный мальчик» – классика и драгоценное наследие, сохраняющее свое качество и интерес к себе и 65 лет спустя. С художественной точки зрения наш мультфильм без сомнения выдержит конкуренцию с диснеевскими шедеврами. Тем любопытнее было «Еврейскому обозревателю» обратить внимание на еврейское присутствие в этой выдающейся работе. А оно оказалось весьма существенным – в чем мы и предлагаем вам убедиться. Советский кинематограф, особенно в первые десятилетия, изобиловал еврейскими именами. Титры картин 1920-30-х годов нередко состояли сплошь из еврейских фамилий – от режиссеров, сценаристов, операторов, композиторов и художников до монтажеров, гримеров, звукооператоров, редакторов. А уж директорами старых советских кинофильмов практически всегда были евреи. Мультфильм является экранизацией не конкретно оригинальной сказки Сельмы Лагерлёф, а её пересказа, сделанного Зоей Моисеевной Задунайской и Александрой Иосифовной Любарской в 1940 году. Владимир Юровский Потом, уже в годы нараставшего государственного антисемитизма, с «засильем» евреев в советском кино стали системно разбираться, расчищая дорогу расово «правильным» режиссерам типа Пырьева или Пудовкина среди бесчисленных кинематографистов вроде Эйзенштейна, Ромма, Рошаля, Хейфица, Зархи, Козинцева, Трауберга, Райзмана, Эрмлера, Арнштама, а также Файнциммера с Раппапортом. Но избавиться от великого множества «безродных космополитов» было попросту невозможно – особенно на уровне кинематографистов, находившихся позади режиссеров. Тех, чьи имена в титрах писались шрифтом поменьше и не так раздражали глаз. Поэтому в середине 1950-х среди создателей «Заколдованного мальчика» мы встречаем солидное число творческих работников Моисеева закона, выглядывающих из-за спин абсолютно православных режиссеров – Владимира Полковникова и Александры Снежко-Блоцкой. Кто его написал Начнем с того, что в основу фильма легла не собственно оригинальная сказка нобелевского лауреата Сельмы Лагерлеф «Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции», написанная в 1907 году, а ее пересказ, сделанный в СССР в 1940 году под названием «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Он несколько отличался от исходного текста. А сделали этот пересказ две сотрудницы издательства «Детгиз» фольклористы и переводчицы Зоя Моисеевна Задунайская и Александра Иосифовна Любарская. То есть, мальчик Нильс в своем русскоязычном варианте в прямом и переносном смысле подвергся обрезанию – как буквально в смысле сокращений в тексте, так и метафорически с учетом национальности его советских «мам». Михаил Вольпин А на основе пересказа от мадам Задунайской и мадам Любарской сценарий «Заколдованного мальчика» написал знаменитый драматург Михаил Давидович Вольпин. На счету уроженца Могилева несколько десятков сценариев популярных кинофильмов и мультфильмов, среди которых – «Волга-Волга», «Смелые люди», «Спортивная честь», «Морозко», «История одного преступления», «Храбрый портняжка». Именно его, Вольпина, фразы из «Заколдованного мальчика» стали фольклором. Вспомним навскидку: «Абес-фабес-картофлябес!»*, «Ты еще крепкий старик, Розенбом!», «Никто, никто, тирлим-бомбом, не может догадаться, куда идет премудрый гном, а гном идет купаться!», «Даже от очень маленького мальчика можно ждать очень больших неприятностей», «…когда король обнажит голову, а ты останешься в шляпе…», «Тирле упал! Тирле пропал!», «Когда дому угрожают крысы, мышам лучше помалкивать», «Не пробегал тут мальчишка – маленький как воробей и нахальный как обезьяна?»… Все эти крылатые фразы – от доброго еврейского сказочника Михаила Вольпина. Кто его нарисовал Художник-постановщик – ключевая фигура в создании мультфильма. У «Заколдованного мальчика» имелось целых три художника-постановщика – Роман Качанов, Лев Мильчин и Гражина Брашишките. Гражина Станиславовна Брашишките была литовка из Шауляя, а вот ее коллеги Роман Абелевич Качанов из Смоленска и Лев Исаакович Мильчин из Минска были сами понимаете кто. Лев Мильчин поставил два десятка мультфильмов как режиссер, а как художник-постановщик работал над тремя десятками анимационных картин – рисованных и кукольных. Наиболее известны среди них – кукольные мультфильмы «Приключения барона Мюнхгаузена» и «Отважный Робин Гуд». Фёдор Хитрук Главную славу Романа Качанова также составили кукольные мультфильмы – всем известные и всеми любимые «Варежка», «Чебурашка и Крокодил Гена», которые он поставил как режиссер. Он вообще больше работал как режиссер и сценарист, а художником-мультипликатором и художником-постановщиком был в начале своей карьеры. Многочисленные шутки насчет национальности Чебурашки, найденного в ящике с апельсинами, явно прибывшими в Союз из Израиля, базировались и на том, что создателями его образа были Роман Качанов и художник-постановщик Леонид Шварцман. Кстати, последний всю жизнь от рождения в Минске в 1920 году звался Израиль, но в 1967 году в силу известных геополитических обстоятельств сменил имя (в титрах, но не в паспорте), причем назвался Леонидом явно издевательски – с намеком на Брежнева. В смысле – раз уж брать другое имя, так чего мелочиться. Но вернемся к нашему мальчику. Над фильмом работали 14 художников-мультипликаторов – тех, кто непосредственно воплощал в жизнь замыслы постановщиков, рисуя вручную тысячи кадров-картинок. И возглавлял эту бригаду тружеников сам Федор Савельевич Хитрук, впоследствии создатель «Каникул Бонифация» и «Винни Пуха», легендарный мастер, получивший наибольшее мировое признание среди советских мастеров мультипликации (с ним может посоревноваться в этом плане только Юрий Норштейн). Федор Хитрук был вице-президентом Международной ассоциации анимационного кино и лауреатом трех десятков престижных наград, премий и призов. Кстати, первой его международной наградой стал приз на кинофестивале в Сан-Франциско (1962) за фильм «История одного преступления» по сценарию Михаила Вольпина. Был в бригаде Хитрука и художник Борис Меерович, работавший, в частности, на таких классических картинах советской анимации как «Аленький цветочек» и «Влюбленное облако». Под чью дудочку и девять дырочек"" "огда одна палочка и девять дырочек истребят целое войско, когда король обнажит голову, а ты останешься в шляпе***, когда… Ну, а третье условие ты узнаешь тогда, когда исполнятся два первых." Таким образом, первое условие должно исполниться тогда, когда Глимингенский замок спасёт дудочка, второе — когда Бронзовый Король снимет шляпу, а третье на самом деле оказывается испытанием: "Ты снова станешь большим, когда на обеденный стол с капустой и яблоками подадут твоего самого близкого друга."**** «Заколдованный мальчик» примечателен и чудесной музыкой. Автор этой музыки – композитор Владимир Михайлович Юровский, уроженец Таращи, выпускник Киевского музыкального техникума. Впоследствии он окончил Московскую консерваторию по классу композиции у Н.Я.Мясковского и плодотворно работал в кино («Дело №306», «Евгения Гранде» и др.) и мультипликации («Золотая антилопа», «Чьи в лесу шишки», «Паровозик из Ромашкова» и др.). Среди нескольких прекрасных, запоминающихся музыкальных тем «Заколдованного мальчика» особо выделяется марш, под который вышагивает по ночному городу Бронзовый Король. Некоторые горячие головы указывают на сходство марша Бронзового Короля с маршем Дарта Вейдера (Имперский марш) из «Звездных войн». Слава Б-гу, в данном случае намекают на плагиат не со стороны советского композитора, поскольку «Звездные войны» вышли в 1977 году. А то очень уж у нас любят «разоблачать» советских плагиаторов, чаще всего садясь при этом в лужу. Впрочем, утверждение, что Джон Уильямс вдохновлялся для «Звездных войн» именно музыкой Владимира Юровского, выглядит явной натяжкой, да и сходство там не такое уж большое. Есть и другая еврейская мозаика у нашего мальчика. Так, оператором фильма был Михаил Захарович Друян, уроженец Харькова, снявший за почти полвека работы в анимации три сотни фильмов, включая мегахиты – «Храбрый портняжка», «Вовка в тридевятом царстве», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Голубой щенок», «Жил-был пес». Символическим образом еврейская карма «Заколдованного мальчика» проявилась в 1988 году, когда фильм восстанавливали на киностудии имени Горького. Режиссером восстановления был уроженец Каменец-Подольского Владимир Борисович Беренштейн. Так что условная анкета «Заколдованного мальчика» в глазах бдительного кадровика 1950-х годов выглядела бы весьма подозрительно (благо, уже прекратилась борьба с "безродными космополитами" и врачами-вредителями", и приближалась "оттепель"): Хольгерссон, понимаешь, Розенбом, Акка Кнебекайзе, Эрменрих – синагога какая-то. Знаем мы их. А чего еще от них ждать, если там в родословной вон сколько вольпиных-юровских! Такому мальчику впору не в Лапландию лететь, а в Израиль. Как-то так. https://jew-observer.com/eto-interesno/ne... *"Абес, Шабес" в израильском произношении это "абет, шабат" הבת שבת — "Смотри, Суббота" — начало пиюта (религизоных стихов) приписываемого неизвестному еврейскому поэту XIV века, жившему в Испании. Молитва на эти слова исполнялась в ашкеназских синагогах, и по-видимому, автор данного заклинания слышал ее в детстве. http://lj.rossia.org/users/staraya_zhopa/... "Картофлябес" — утрированно "картофельное блюдо". По-видимому, чолнт — торжественное субботнее блюдо у ашкеназских евреев. https://lechaim.ru/events/cholnt-on-zhe-h... **это символический девятисвечный светильник https://isralove.org/load/6-1-0-2242 ***в иудейской религии верующий еврей должен быть всегда с покрытой головой, т.е. в головном уборе ****добрые дела, плоды кот. человек вкушает ещё в этом мире: [в т.ч. — примирение поссорившихся друзей и помощь ближним.]

|

| | |

| Статья написана 1 июля 2021 г. 19:24 |

Мюзикл "Сказка как сказка" (сКАзКа КАК сКАзКа) 1978

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B...

«Слова и музыка написаны нашим гитаристом Славик ом Степанским, для исп. в концертах! Он же её и поёт. Когда мы записывали в студии ДЗЗ на Мечникова ЭТУ песню и композицию ПАМЯТИ ШОПЕНА, там находился реж. Олег Бийма, он же и предложил нам сняться в его фильме СКАЗКА КАК Сказка! Вокал соло записал сам Степанский а в припеве, второй голос сверху это я, а первый сверху — Денисов! Что касается поэта Яна Гальперина указанного в титрах фильма (СКАЗКА есть на Ютубе), накануне МАЛЬВЫ в 78г. выступали в Москве, и к нам на концерт пришёл поэт Я. Г. и предложил Степанскому для раскрутки этой песни авторство слов поменять на Я. Г. (в последсвии Я. Г. изменил там пару слов), и Славик тогда согласился! Так что в авторских правах на слова записан Я. Г.! Но в фильме поётся изначальный текст Степанского, вот такие пироги!» Сергей Лукшин ("Мальвы") * Если ты хочешь знать, Где сон рождает дни и ночи, Если готова ждать И если ты увидеть хочешь: Как серебрится дождь, Как ветер в облаках струится, Как умирает ложь, И где-то извне...(?) Шире распахни Окно для света, Двери открой! Сделай только шаг, Успех и радость Будут с тобой! Пусть чужие грозы Ливнями смоют слёзы с дождем! Скорее, Ведь счастье не ждёт! Там впереди цветы, Там весело роса искрится, Там не забудешь ты, Как с радугой играют птицы. Если пурпурен зной,(?) Улыбкой светишь ты в дороге. Значит, моя любовь Навеки с тобой! Шире распахни Окно для света, Двери открой! Сделай только шаг, Успех и радость Будут с тобой! Пусть чужие грозы, Ливнями смоют слёзы с дождем! Скорее в дорогу за счастьем... * Здравствуй – мое утро! Как я тебе рада. Все, как вчера, будто, Окно, туман, дорожки сада. Что ж стало мне грустно, Словно кругом пусто, Словно должна, я у окна Всегда стоять одна. Здравствуй, мое солнце, Как я тебе рада. Я расскажу сон свой, А ты найдешь разгадку, ладно. С неба тепло льется, Сердце мое бьется. Жду я вестей, странных гостей Волшебных новостей. — Вот и случилось то, что случилось. Принцесса полюбила. И это чувство оказалось таким прекрасным и необычным. Ну кто мог объяснить ей: «Что такое любовь?» Обе феи, фрейлины или подруги – цветочницы. Но ведь любовь у каждого своя, единственная, и неповторимая. Всегда обещает несбыточное, и заставляет верить в невозможное. * А вот пояснение одного из авторов песен, киевского писателя и киносценариста Андрея Всеволодовича Дмитрука . После окончания ВГИКа, работал на радио (с 1993 года был автором и ведущим популярной передачи на канале УТ-1 «Свічадо. Реальність неможливого» о загадках и тайнах прошлого), обозревателем Украинского телевидения, является автором и ведущим еще нескольких телепрограмм Национальной телекомпании Украины. Также написал около сотни сценариев научно-популярных, документальных и одного художественного фильма. Выпуски программы снимались, в частности, в Египте, Иордании, Индии, Китае, Прибалтике. С 2006 по 2010 годы – автор и ведущий вечерней программы «Киностиль» на телеканале КРТ «Киевская Русь». С 2006 по 2018 гг. – автор и ведущий документальных фильмов Национальной телекомпании Украины. Он также является автором текстов многих песен (например «Песня пилигримов», 1978, «Мир без чудес»). Последняя (композитор В. Быстряков) звучала в финале программы «Песня-85» в исполнении Ирины Понаровской. Андрей Дмитрук – автор либретто и стихов мюзикла «София Потоцкая» (2001, Киевский театр оперетты, композитор А. Костин) и рок-оперы «Слово об Игоревом походе» (Донецкая филармония, композитор К. Брейтбург). "Дело в том, что мои песни были написаны СПЕЦИАЛЬНО для фильма, а остальные взяты со стороны. Кроме того, мои песни отмечают поворотные пункты сюжета, на них как бы все действие держится, а прочие — поются, как концертные номера. На фото: я появляюсь под написанную мной песню Злой Феи."

Дмитрук Андрій Всеволодович. Дмитрук Андрей Всеволодович (10 июля 1947) Украинский писатель-фантаст, поэт, сценарист и публицист. Псевдонимы: Дмитрий Андреев; А. Д., Дитер Штайн, Александр Суханов. http://archivsf.narod.ru/1947/andrey_dmit...

1982

1986

1986

1986

2012

2012

|

| | |

| Статья написана 27 июня 2021 г. 09:58 |

У городов, как у людей, черты особые, приметы. И кистью яркою своей века рисуют их портреты. Идут века, шумят века навстречу вьюгам, ветру, зною. И, как седые облака, века проходят над Двиною...

О, как сегодня далеки легенды древние страницы! Княгиня Ольга у реки решила здесь остановиться. Сказала: "Место — благодать. Его осмотрим спозаранку. На Витьбе должен замок встать. И по реке- названье замку!" А было так или не так, дубы молчат, молчат упрямо Но город рос на берегах, на Замковой горе, как замок.. Спешит Двина, но и она могла бы рассказать сегодня, Что значит гневная волна вольнолюбивого народа. Неправда — камни не молчат: от них до прошлого — так близко. О славной доблести солдат горят слова на обелиске... Когда нежданная гроза вдруг ворвалась в дома и рощи, встал Витебск — город-партизан, отважный патриот-подпольщик. Мой город! В памяти твоей вовек пожары не угаснут, как жизнь любимых сыновей и дочерей твоих прекрасных. Они на огненной земле, непокоренные, вставали. И шла Хоружая во мгле, чтоб солнце осветило дали. И не забудет отчий край те имена, их знает каждый: Зенькова, Лобанок, Минай — отважнейшие из отважных. Они приблизить помогли освобожденья час крылатый, который сквозь огонь несли Советской Армии солдаты. Мой город! Это был не сон, когда огнем испепеленный в июне был освобожден ты от фашистского полона. Был город после штурма взят. И эхо грозное устало несокрушимый шаг солдат среди развалин повторяло. Шли на окраинах бои. А в город возвращались люди. Пожитки скромные свои несли они под гром орудий. Но каждый счастьем был богат, великим счастьем возвращенья. И как своих родных — солдат благодарили за спасенье. А к тем, кому уже и слов сказать заветных не успели, навеки унесли любовь в сердцах, что гимн погибшим пели. Их хоронили над рекой в могилах братских — и над ними клялись, что каждый, как живой, в строю останется с живыми. И, словно память грозных лет, навеки отнятых войною, вставал пылающий рассвет над городом и над Двиною. И было горько на душе. Но звали будущего дали — ковши зубастые уже над пеплом солнце поднимали. О солнца свет! Достался нам ты нелегко, ценой суровой, пока рванулся к небесам, как птица Феникс, город новый. Нет, ты прекрасным стал не вдруг — мы красотой твоею жили, и тысячи рабочих рук в тебя великий труд вложили. Чтоб ты поднялся над Двиной, в листву зеленую одетый. Чтоб мирно плыли над тобой, как песни, звонкие рассветы. Когда гляжу я на тебя, слова из сердца рвутся в дали: «Будь славен подвиг витеблян, поднявших город из развалин!» Мой город — вот он над Двиной. Друзья, внимательно вглядитесь: и в полдень, и порой ночной прекрасен мой любимый Витебск! Полночный город, как река — темнеют улицы родные, и лишь зовут издалека его огни береговые — созвездий яркая строка. Но вновь по-человечьи мудро течет полночная река, впадая в солнечное утро. А на зеленом берегу аллеи парка ждут — входите. И парк, глядящийся в реку, и песни — это тоже Витебск. Но вот под зеленью вершин умолкли песен переборы. В гостях у витеблян Блохин — герой, чей подвиг помнит город... В тот день июньский было так: мост над встревоженной Двиною при отступленьи злобный враг хотел взорвать любой ценою. И командиру Блохину с сапёрами приказ был отдан: последний мост через Двину спасти — будь славен этот подвиг! В сердцах и песнях витеблян ему вовеки не забыться. И вечна, город, для тебя такого мужества страница! А мирный полдень над Двиной пропах черемухой и мятой. И все моложе город мой, своей историей богатый. Ему под стать красивый дом, и клены с юною листвою, и все, что создано трудом рабочих рук его героев. И, вписаны в его пейзаж, видны сегодня отовсюду Театр Коласовский наш, дворцы культуры, институты. У самых юных витеблян счастливо солнечное детство. Весь светлый город-великан — их драгоценное наследство. Не раз делами сыновей ты будешь, Витебск мой, гордиться. Они в истории твоей напишут новые страницы.

|

| | |

| Статья написана 24 июня 2021 г. 13:56 |

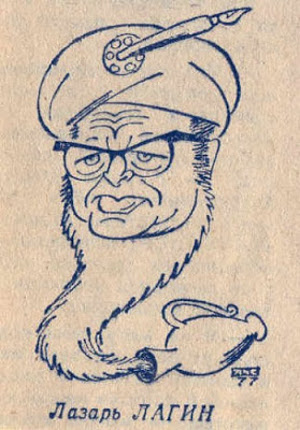

— Чтой-то тут дело не чисто. Уж не собираетесь ли вы стать моим биографом? Предупреждаю: не так-то будет легко опубликовать что-либо обо мне. — Это почему же? — Сам не пойму, вокруг меня какой-то заговор молчания. Из разговора журналиста М. Лезинского с писателем Л. Лагиным

Часть 1. Хоттабыч 1. Заговор молчания Слова, которые я вынес в эпиграф, писатель Лагин сказал не мне: я с ним никогда не встречался и даже не переписывался. И тем не менее, мне сполна довелось убедиться в их справедливости. Начав собирать материал для историйки о создателе старика Хоттабыча, я словно провалился в мир, где нет ни точного времени, ни насаженного на оси координат пространства. Вопросы стали возникать с первых строк биографии Лазаря Иосифовича. C одной стороны, он появился на свет в бедной еврейской семье, с другой, семья жила неподалеку от витебской ратуши в одном из дорогих городских кварталов; с одной стороны, детство будущего писателя прошло в Витебске, а с другой — через год после его рождения семья переехала в Минск; с одной стороны, дома разговаривали на идише, а с другой, со временем отец Лазаря стал лучшим газетным наборщиком Москвы — на русском языке, естественно, и работал не где-нибудь — в "Известиях"... Да и Лагин — псевдоним, неполная сумма имени и фамилии: ЛАзарь + ГИНзбург!

Семья Гинзбургов: отец Иосиф Файвелевич, мать Хая Лазаревна, сыновья Лазарь (первый слева), Файвель, Шевель, Давид, дочь Соня и, вероятно, жены братьев Гинзбурги: отец Иосиф Файвелевич, мать Хая Лазаревна, сыновья Лазарь (первый слева), Файвель с женой Розой Малой (слева во втором ряду), Шевель (с женой?), Давид и дочь Соня. Из архива Ольги Ким (публикуется впервые) Это было время, когда лишнее слово в биографии могло стать последним ее словом. Люди старались не откровенничать с властью и друг с другом, скрывали ненужное, а порой и напрочь перекраивали прежнюю жизнь. И возникали загадки, которые требовали ответов. Когда работа была закончена, мне показалось, что путь, который я прошел, не менее интересен, чем результат, которого достиг. Не то, чтобы я сумел полностью разрушить заговор молчания, о котором говорил Лагин, но слегка разогнать туман вокруг человека, который помог познакомиться московскому школьнику Вольке Костылькову с глуповатым, но добрым восточным джинном, похоже, мне удалось. А еще мне удалось показать, что старик Хоттабыч вполне может претендовать на звание минчанина — по месту рождения. Ну, хотя бы почетного!

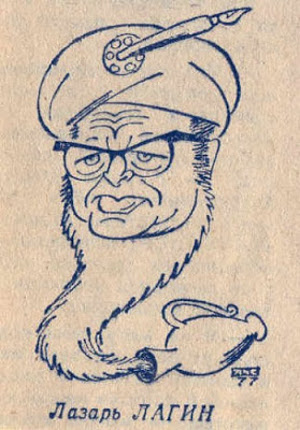

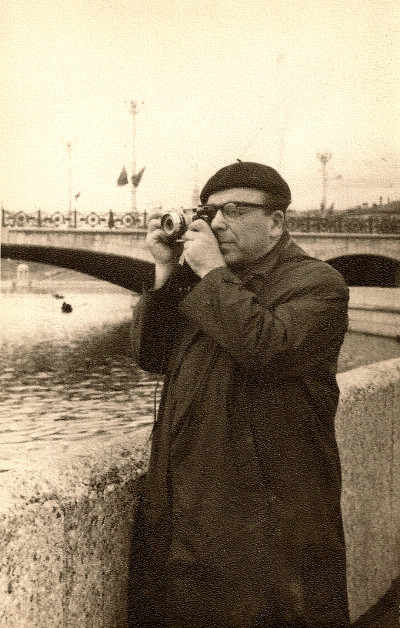

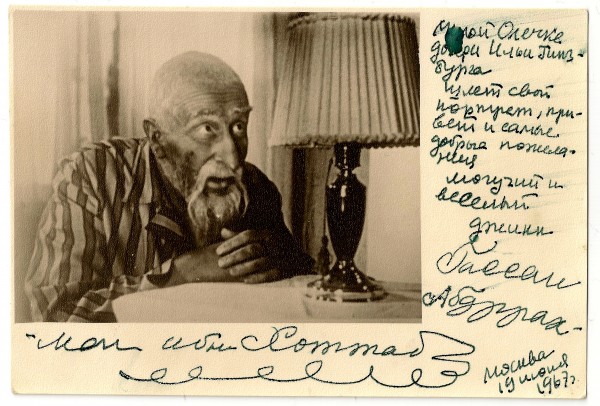

Лазарь Лагин в какой-то момент стал Хоттабычем 2. Жертва пятой графы «Старик Хоттабыч» — книга таинственная. И не только потому, что на ее страницах происходят совершенно невероятные события, но и потому, что в ней без всякого сомнения говорится больше, чем написано. Взять того же Хоттабыча, кто он такой? — Что же здесь неясного? — удивится всякий, кто в детстве читал книгу писателя Лагина. — Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб — дитя арабского востока, мусульманин. Имя арабское, одежда арабская, Аллаха поминает... Кстати, и в кувшин его на три с лишним тысячелетия заточил могущественный повелитель Сулейман ибн Дауд. Тоже араб, надо полагать! Вот здесь, как говорят юные читатели, первый затык: исламу на сегодняшний день чуть больше четырнадцати веков. Ни о каком Сулеймане три тысячи лет назад никто слыхом не слыхивал, зато всем был известен блистательный Соломон, строитель Иерусалима и сын израильского царя Давида. Его еще звали Экклезиастом, а он в ответ говорил: «И это пройдет»!

Халат... борода... верблюд... Чисто арабский джинн! Затык первый, но не единственный. Вот следующий! Помните сцену в цирке? А заклинание, которое произносит Хоттабыч, помните? Звучит оно непроизносимо «лехододиликраскало», значение его для нашего слуха непонятно. Для арабского, надо сказать, тоже. Зато религиозные евреи, с легкостью разбив эту словесную кучу-малу на отдельные слова, еще и пропеть ее сумеют! «Лехо доди ликрас кало», — затянут они пятничным вечером, встречая приход субботы. И будет это первой строкой иудейского ашкеназского литургического гимна. «Иди, мой друг, встречай свою невесту» — вот что выкрикивал Хоттабыч в 1938 году и до сих пор поют иудеи-ашкеназы пятничным вечером. А невеста — она суббота и есть! Вот вам и Хоттабыч! До того наколдовался, так устал, что вспомнил о Шабате… Но почему все-таки «леха доди», а не что-нибудь другое, тоже популярно-предсубботнее, например «шалом алейхем малахей ха-шарет» («мир вам, ангелы служения»)? Ну, прежде всего, потому, что литургический гимн «Леха доди» составлен тоже «волшебником» – цфатским каббалистом Шломо Алкабецом. Текст сей составлен по всем правилам метафизической науки: начальные буквы строф образуют акростих имени автора, и в тексте присутствует рефрен заклинания – «иди, мой друг (или – возлюбленный), навстречу невесте». А суббота как невеста – это классический талмудический образ (трактат Шабат, 118б-119а). Пиют “Леха доди” / Перевод Припев: Выйди, друг мой, навстречу невесте; мы вместе встретим субботу. Выйди, друг мой, навстречу невесте; мы вместе встретим субботу. В одном изречении [Своем] дал услышать нам единый Б-г два слова: соблюдай [субботу] и помни [о субботе]. Г-сподь один, и Имя у Него одно; [он даровал субботу], чтобы сделать прославленным и восхваляемым [Свой народ]. Припев. Выходите, и пойдем мы навстречу субботе, ибо она – источник благословения; в начале времен, в глубокой древности [была] коронована она – возникшая последней, но задуманная первой. Припев. Святилище владыки, царская столица! Поднимись и восстань из развалин – полно тебе пребывать в юдоли плача! Он, [Всевышний], проявит сострадание к тебе! Припев. Отряхнись от праха, поднимись, облачись в одежды великолепия своего, народ мой, [встречая] сына Ишая из Бейт-Лехема; приблизься, [Всевышний], к душе моей и спаси ее! Припев. Пробудись же, пробудись, [Иерусалим], ибо взошел твой свет; поднимись, воссияй! Пробудись же, пробудись, пой песню – слава Г-спода открылась тебе! Припев. Не придется тебе больше стыдиться, [Иерусалим], не придется переносить позор. Что горбишься ты, что рыдаешь? Под кровом твоим найдет приют страдающий народ мой; [вновь] будет отстроен город на прежнем месте своем. Припев. Попиравшие тебя, [Иерусалим], будут попраны, и разрушавшие тебя будут изгнаны; будет радоваться тебе Б-г твой, как жених радуется невесте. Припев. Раздвинешь ты границы свои, [Иерусалим], и вправо, и влево и Г-спода будешь превозносить; и [встречая Машиаха], человека из народа Переца, будем мы радоваться и ликовать. Припев. Приди же с миром, [суббота – ], царский венец мужа своего; [приди] с песней и ликованием в общину верных [Всевышнему], к избранному народу! Приди, невеста, приди, невеста! Приди, невеста, царица-суббота! Припев. Пиют “Лехо доди” / Транслитерация (ашкеназское произношение) Припев: Лехо дойди ликрас кало пней шабос некабело. Шамойр ве-захойр бе-дибур эход ѓишмиану кэль ѓа-меюход. Ашем эход у-шмо эход ле-шем у-ли-сиферес ве-ле-сеѓило. Припев. Ликрас шабос леху ве-нелхо ки ѓи мекор ѓа-брохо. Ме-рош ми-кедем несухо соф маасе бе-махашово схило. Припев. Микдош мелех ир мелухо куми цеи ми-сох ѓа-ѓафехо. Рав лох шевес бе-эмек ѓа-бахо ве-ѓу яхмоль олаих хемло. Припев. Ѓитнаари ме-офор куми ливши бигдей тифартех ами. Аль яд бен ишай бейс ѓа-лахми корво эль нафши геоло. Припев. Ѓисорери ѓисорери ки во орех куми ори. Ури ури шир дабери квод Ашем олаих нигло. Припев. Ло тевоши ве-ло тиколми ма тиштохахи у-ма теѓеми. Бох ехесу анией ами ве-нивнесо ир аль тило. Припев. Ве-ѓою ли-мшисо шосаих ве-рохаку коль мевалаих. Йосис алаих элоѓаих ки-мсос хосон аль кало. Припев. Йомин у-смоль сифроци ве-эс Ашем таарици. Аль яд иш бен парци ве-нисмехо ве-ногило. Припев. Бои ве-шойлом атерес баало гам бе-симхо у-ве-цоѓоло тох эмуней ам сгуло бои хало бои хало! Уверяю вас, ни редактор газеты «Пионерская правда», ни советские цензоры знать не знали, что это за «лехо...» такое. Знай они об этом, не было бы не только публикации повести, но и, возможно, самого писателя: по советским улицам шуршали шины «марусь», закрывались еврейские школы, прекращали издаваться газеты и журналы на идише, сам идиш только что вычеркнули из числа государственных языков и удалили с герба Белорусской ССР... А тут не нелепый местечковый идиш, а вражеский религиозный иврит! Посадили бы, точно посадили бы... Но писатель, словно не чувствуя опасности, продолжает подавать нам тайные знаки. Еще прежде, чем выкрикнуть диковинное заклинание, Хоттабыч выдергивает из бороды 13 волосков, и рвет их на мелкие части: без них волшебство не работает. Но почему именно 13? Только не говорите, что это случайность! И о том, что джинн — нечистая сила, тоже не надо: ни о каких черных деяниях здесь речь не идет. Наоборот, чуть раньше Хоттабыч, увлекшийся своим всемогуществом и очистивший цирк от оркестрантов, артистов и зрителей, сейчас, по просьбе Вольки, возвращает на свои места разбросанных по четырем сторонам обитаемого мира жертв своего тщеславия. То есть совершает благое дело — как раз с помощью диковинного заклинания и этих самых 13 волосков!

Счастливое несчастливое число Ну и кому число 13 помогает делать добрые и полезные дела? В христианской цивилизации оно приносит одни несчастья, не зря же называют его чертовой дюжиной. У мусульман 13 никак не выделено из ряда других чисел. И только у иудеев оно счастливое: и разрозненные части соединяет в целое, и утраченную гармонию восстанавливает. Вот старый джинн и вырывает ровно 13 волосков — и в мгновение ока все разбросанные по миру люди снова оказываются вместе под куполом цирка. Раздаются оглушительные аплодисменты, и утраченная гармония перестает быть утраченной.

"Я еще и не там могу!" У Лагина по книгам рассыпаны имена и названия, корни которых лежат в иврите, и события, имеющие начало в еврейских традициях. При этом упрятаны они не хуже, чем происхождение Хоттабыча. Что ж, если советские евреи, спасаясь от государственного антисемитизма, волшебным образом превращались в белорусов, грузин, украинцев, отчего бы доисторическому еврейскому джинну не прикинуться арабом? — Хорошо, — скажет дотошный читатель, — с пятой графой Хоттабыча более-менее понятно. Но за какими коврижками писателю лишняя головная боль — все эти еврейские слова и детали еврейского быта? Неужто лишь для того, чтобы показать фигу в кармане, а потом как можно тщательнее замести следы своих рискованных шалостей? Что ж, и вправду вопрос! Когда я садился писать историйку, ответа на него у меня не было. 3. Минские годы

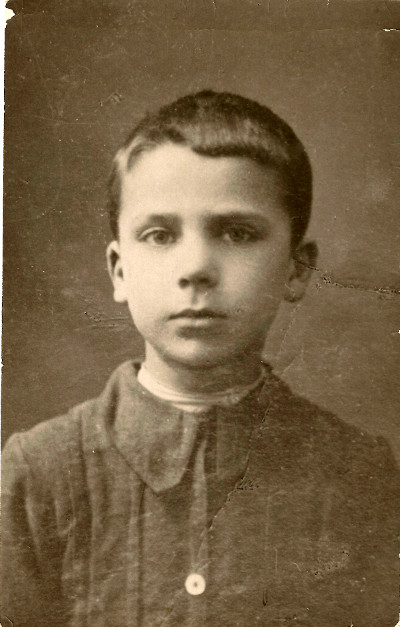

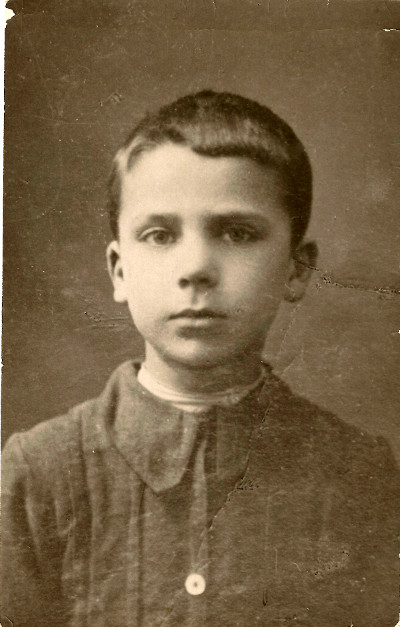

Четырехлетний Лазарь вскоре после переезда в Минск в 1908 году. Фото из архива Ольги Ким (публикуется впервые) Я написал уже три страницы о Лагине и ни слова о Минске! Пришло время, как сказал поэт, остановиться, оглянуться. И перенестись вместе с нашим героем в начало ХХ века. Точнее, в апрель 1908-го года. Вот он, четырехлетний еврейский мальчик, растерянно озирается, всматриваясь в дома Раковского предместья — его семья только что перебралась сюда из Витебска.

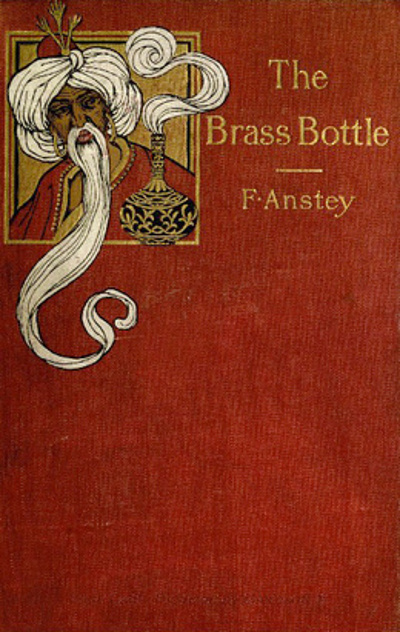

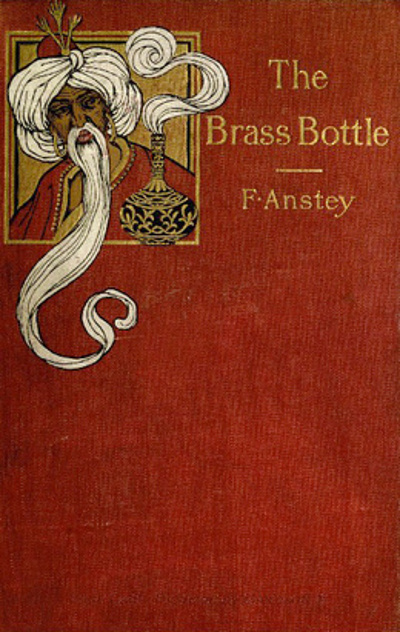

Раковское предместье — таким оно было еще совсем недавно Через дорогу — Холодная синагога. Перед ней хедер. Алеф, бет, гимель... Мальчик уже знает буквы и совсем скоро научится читать. И писать тоже — сначала короткие рассказы, потом стихи. Впрочем, поэтические штудии будут недолгими. Спустя много лет он подведет итог этому своему увлечению. Говоря откровенно, у меня имеется немалая заслуга перед отечественной литературой: например, я вовремя и навеки перестал писать стихи. Я мог бы, конечно, усугубить свои заслуги, бросив писать и прозу. Но скромность не позволяет мне столь цинично гоняться за заслугами. Чем-чем а чувством юмора Лазарь обделен не был! Но, удивительное дело, оно ему не помогало находить друзей. Убегая от одиночества, он много читал и радовался каждой новой книге. Когда Лазарю исполнится тринадцать лет, родители соберут гостей на бар-мицву — праздник взросления. Нынче мальчикам по такому случаю дарят деньги, раньше дарили книги. Книг, как и гостей, будет много. Одну из них — незадолго до этого изданный в России «Медный кувшин» англичанина Ф. Энсти — Лазарь немедленно выделит из общего числа.

Современное издание книги «Медный кувшин» Ф. Энсти Через годы, став известным писателем, он будет уходить от ответов на вопросы о той удивительной книге. И понятно почему... У Энсти главный герой тоже джинн. Только освобождает его из кувшина не московский пионер, а лондонский архитектор. Оказавшись на свободе, джинн Энсти точно так же, как Хоттабыч, начинает творить свои не слишком уместные чудеса. Дальше сходства не много, но и этого достаточно, чтобы сказать, что в тот момент, когда Лазарь открыл "Медный кувшин" именно из него к мальчику вышли его собственный джинн и его будущая сказка. Глядя с дистанции в век, понимаешь до чего вовремя оказалась эта книга в руках у мальчика. Взросление совпадет с началом его увлечением Востоком. Через четыре года, когда только что окончивший школу Лазарь вместе с родителями будет вынужден бежать в Москву от погромов, учиненных в Минске польскими легионерами, он ;познакомится с писателем Шкловским.

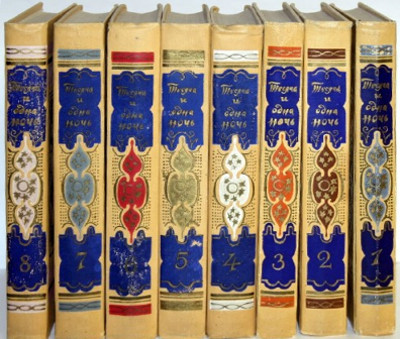

«Тысяча и одна ночь» — еще один источник «Старика Хоттабыча» Тот поинтересуется, что юноша читает, и услышит в ответ: сказки «Тысячи и одной ночи». Еще через семь лет будущий автор «Старика Хоттабыча» будет увлеченно пересказывать все те же сказки, сидя у постели больного мальчика. А еще десять лет спустя этот мальчик станет прообразом Вольки ибн Алеши. Часть 2. Волька ибн Алеша 4. Встреча с прообразом, или первое чудо Хоттабыча В конце лета 2016 года, когда, как мне казалось, работа над историйкой о старике Хоттабыче и его создателе близится к завершению, меня навестил мой старинный товарищ, композитор Виктор Копытько. Услышав что я пишу о Лагине, он неожиданно сказал: — А знаешь, я ведь был знаком с Волькой ибн Алешей... — ?! Я не нашел слов от удивления: с момента публикации «Старика Хоттабыча» прошло почти 80 лет, но ни литературоведы, ни любители фантастики, ни многочисленные почитатели произведений писателя — никто до сих пор не знал, откуда в повести Лагина появился пионер с восточным именем! А тут на тебе...

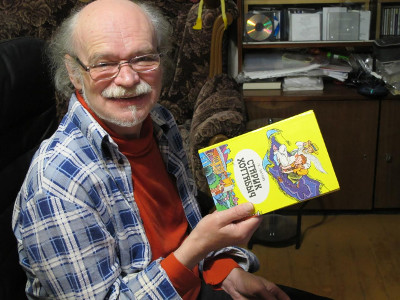

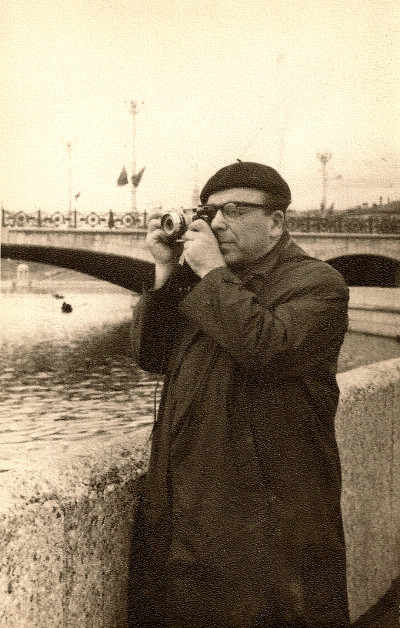

Композитор Виктор Копытько в роли открывателя прообразов События того вечера следовало отнести к чудесным проделкам старого джинна, не иначе! После рассказа моего товарища туманные разрозненные эпизоды вдруг стали проясняться и соединяться в единый сюжет. Словно где-то прячущийся Хоттабыч вновь вырвал из бороды клок волос и произнес диковинное заклинание. И вышли из темноты десятки людей, о которых я знать не знал, но которые так или иначе были связаны с историей мальчика, нашедшего глиняный кувшин. Здесь мне придется отвлечься от Хоттабыча и пристальней взглянуть на его молодого повелителя. Итак, вот что мне рассказал Виктор Копытько. В 1970-х годах, учась в Ленинградской консерватории, он не однажды гостил в доме №16 на Мойке у Всеволода Алексеевича Замкова, и тот, случалось, вспоминал свое детство.

В.А. Замков на прогулке. Фото В.Копытько, 1998 год В детские годы Волик — так мальчика звали в семье — болел и почти не вставал с кровати. Как раз тогда в доме у родителей нередко бывал молодой человек. Появляясь, он всякий раз заходил к мальчику и обращался к нему, как к взрослому, по имени отчеству — но шутливо, на восточный манер — получалось Волька ибн Алеша. Гость присаживался на кровать к больному и рассказывал арабские сказки — о капризных султанах и красавицах-рабынях, хитрых визирях и бесстрашных героях, о джиннах, ифритах и других таинственных созданиях. Воспоминания о тех встречах и тех удивительных сказках Всеволод Алексеевич пронес через всю жизнь. В старости он не однажды повторял их, и странно, что никто не удосужился записать и опубликовать его рассказы...

Вот сейчас он в последний раз нырнет и... Прообраз для своего пионера-ныряльщика Лагин, надо сказать, выбрал ненадежный. До 13 лет (а именно в этом возрасте герой книги впервые появляется на ее страницах) Волик мог и не дожить. Когда ему исполнилось четыре года, семья уехала на лето в деревню, там мальчик упал с насыпи и повредил ногу. Вскоре у него развился костный туберкулез. В 1924 году это был приговор. Но врачи сдались, а родители нет! И когда вокруг не осталось никого, кто бы верил в то, что мальчик выживет, отец принял решение, что сам будет оперировать сына — дома, на кухонном столе. Роль ассистента взяла на себя мать... 5. Звездная пара Родители Волика встретились в военном госпитале в 1916 году. Она с началом войны отправилась на фронт сестрой милосердия, он был хирургом в Брусиловской армии. История их знакомства туманна: то ли Алексей заболел тифом, и Вера за ним ухаживала, то ли наоборот. Точно известно лишь то, что в 1918 году пара поженилась и через два года родился Волик. Мама у Волика была «всенародно известная». Достаточно упомянуть скульптуру «Рабочий и колхозница», чтобы бывшие граждане СССР представили себе и ВДНХ, и кинокартины «Мосфильма»... А некоторые, возможно, даже вспомнят Всемирную выставку в Париже 1937 года! Фамилия мамы была Мухина.

Алексей Замков и Вера Мухина, 1930-е годы Отец Волика был не менее знаменит. В год, когда Вера Игнатьевна Мухина представляла в Париже свою «железную пару», Алексей Андреевич Замков в подмосковном Хотьково переворачивал мировые представления о медицине. К этому времени он уже четыре года руководил созданным «под него» институтом Урогравиданотерапии. В конце 1920-х Алексей Андреевич открыл удивительное свойство препарата, разработанного на основе мочи беременных женщин. У больных, принимавших гравидан, — так (от лат. graviditas — беременность) Замков назвал свое детище — повышалась выносливость, замедлялось старение, исчезали многие хронические заболевания и, главное, восстанавливалась половая функция! Иначе говоря, гравидан считался самой что ни на есть панацеей. В числе пациентов доктора Замкова были Калинин, Ворошилов, Молотов, Буденный, Горький... К середине 1930-х годов подтянулись и прочие бойцы изрядно поизносившейся «ленинской гвардии» и колоннами двинулись в институт Урогравиданотерапии. Старые большевики ожидали чудес. И Алексей Андреевич творил чудеса! Я не знаю на сколько лет ему удавалось продлевать жизни своих клиентов и какие функции восстанавливать, зато известно продолжение истории Волика.

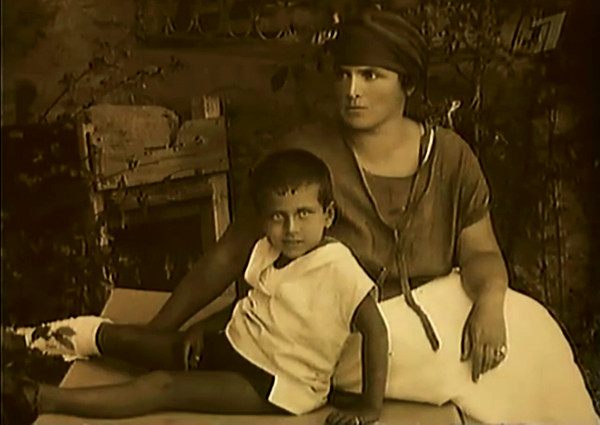

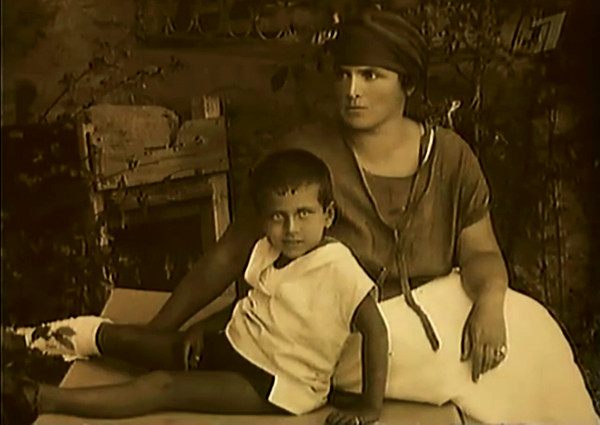

Вера Мухина с четырехлетним Воликом — нога уже повреждена 6. Испытание гравиданом В результате рискованной операции жизнь мальчика была спасена, но все говорило о том, что он навсегда останется калекой. Реабилитация после хирургического вмешательства проходила трудно. И вдруг что-то случилось — ход болезни изменился: мальчик начал вставать и понемногу передвигаться по дому на костылях. Именно тогда появился молодой человек, знавший множество арабских сказок... Я долго пытался понять, каким образом еще никому не известный Лазарь Гинзбург попал в дом к людям, значительно старшим и занимающих куда более высокое положение в обществе. Ответ явился неожиданно и был связан с гравиданом.

В 1930-х годах институт Уригравиданотерапии, сегодня 5-я психиатрическая больница в Хотьково Чудо-препарат, только что пройдя проверку на животных, должен был выйти к людям. Первым, кто испытал его действие на себе, был сам доктор Замков. Волик, вероятно, прошел курс лечения следом за отцом. Гравидан стал тем волшебным эликсиром, который поднял мальчика с постели и научил его ходить — сначала на костылях, а потом и без них. Вот отсюда и возникла фамилия Костыльков! И, похоже, все тот же гравидан стал поводом для появления молодого журналиста в доме у известного врача. Рассказ о недавно разработанном препарате был подходящей темой для публикации. Уверен, если покопаться в подшивках московских газет конца 1920-х годов, непременно найдется статья об открытии доктора Замкова за подписью Лазаря Гинзбурга.

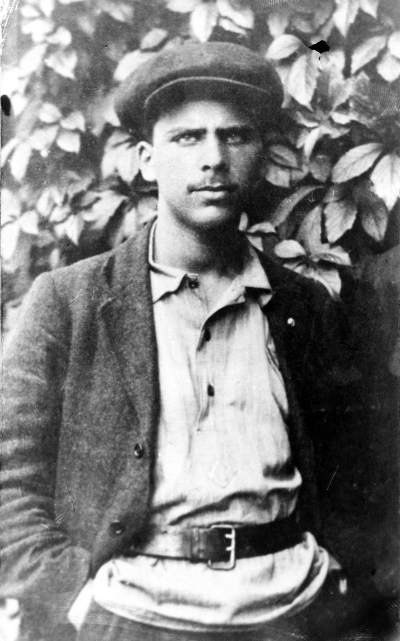

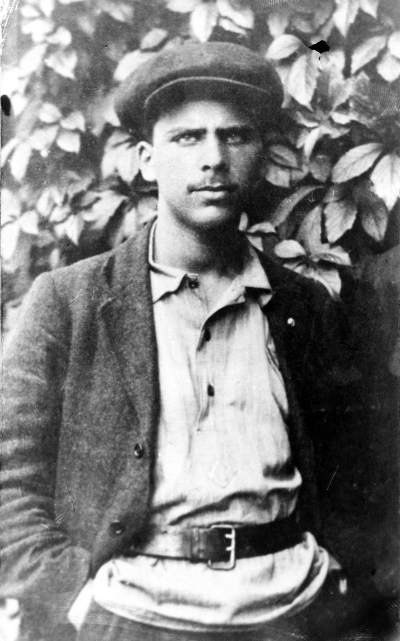

Лазарь Гинзбург, 1920-е годы 7. Звонок через океан, или Второе чудо Хоттабыча Всякий, кто пишет прозу, знает, что в завершенном рассказе последовательность частей может разительно отличаться от очередности их написания. Так у меня с Хоттабычем и случилось. Я дописывал московскую историю Вольки Костылькова, а описание минского периода все еще не было начато. Я не знал ни когда семья переехала в Минск, ни где учился Лазарь. Историйка явно пробуксовывала! И тогда я решил искать родственников. После десятка телефонных разговоров — от Витебска до Иерусалима, после переписки с Москвой и Верхнеуральском, после обращений в белорусские и московские архивы, я вдруг набрел в интернете на воспоминания племянника Лазаря Иосифовича — физика, доктора наук из Новосибирского академгородка Ильи Гинзбурга. Нашел номер телефона, дозвонился и узнал некоторые подробности биографии моего героя. Но о главном для меня — минском периоде его жизни — мой собеседник знал мало. Зато поделился координатами живущей в США племянницы Лагина, отец которой, тоже Илья, долгие годы занимался строительством генеалогического древа семьи и писал воспоминания.

Открытка, посланная Лагиным-Хоттабычем в Минск племяннице Оле Позвонив по полученному номеру в Америку и представившись, я, как мне было сказано, спросил Ольгу Ким. — Я Ольга, — донесся женский голос из заокеанского далека. — А это не вы «Минские историйки» пишете? Представляю себе, как посмеивался Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, вслушиваясь в наш разговор. Надо же было позвонить за тридевять земель, чтобы узнать, что Ольга — в прошлом минчанка, и что в том минском прошлом мы были знакомы! Только фамилия изначально у нее была Гинзбург. С этого момента забуксовавшая было историйка старика Хоттабыча и его создателя стремительно покатилась к своему завершению. Отец Ольги — Илья Моисеевич Гинзбург — оставил после себя дюжину тетрадей с воспоминаниями. В них скрывались ответы на многие мои вопросы. В том числе и на тот, что задал мне дотошный читатель в начале нашего разговора.

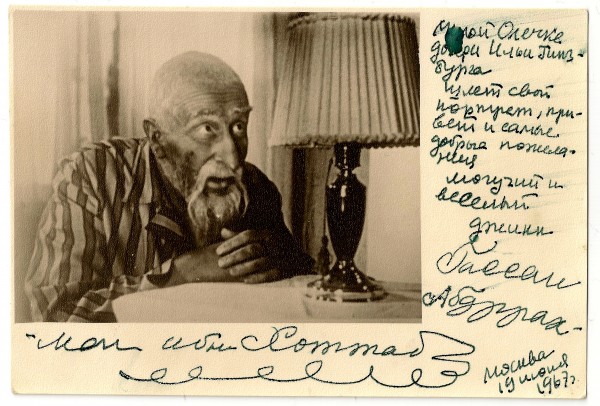

Лазарь Лагин с двоюродным братом И.М.Гинзбургом и дядей М.Ф.Гинзбургом. Минск, 1967. Фото из архива Ольги Ким (публикуется впервые) Так зачем, в самом деле, писатель "шифровал" свои произведения, прятал в них тайные отсылки к запрещенному языку и разрушенной вере? И все это в безжалостной к людям стране в годы Большого террора! Еврейские коды — письменные, культурные, иудейские и каббалистические (таких у Лагина тоже немало — жаль, нет места о них рассказать!) — вовсе не фига в кармане для Советской власти, а связь с детством и с юностью. Связь с Минском. В разнонациональной Москве не звучал ни идиш, ни иврит. Там ничто не напоминало о традициях, которыми было наполнено детство мальчика из черты оседлости. Да и не сподобился бы Лагин на фигу Советской власти! Он был глубоко советским человеком, свято верящим в туманные идеалы, которые в то время многим не казались ни дикими, ни недостижимыми. И вера эта у него тоже из Минска — здесь он вступил в партию, здесь руководил еврейским бюро белорусского комсомола, здесь создал газету «Красная смена» (прародительницу «Чырвоной змены»). Просто, когда Лагин писал детскую сказку, в нем говорило его детство. То, без чего писатель перестает быть писателем.

Лагин в Минске, начало 1970-х. Фото из архива Ольги Ким (публикуется впервые) 8. Воскрешение Лазаря Дети становятся взрослыми и забывают свои детские книжки. Но город не должен забывать тех, кто делал детей счастливее! Будь моя воля, я повесил бы мемориальную доску — и не на здании Исторического музея, из которого в 1920-е годы Лазарь Гинзбург руководил белорусскими комсомольцами, и даже не на доме №19 по улице Захарова, куда до конца своих дней приезжал навестить родных. Я бы повесил ее на стене хедера, где Лазарь четырехлетним мальчиком научился писать. Алеф, бет, гимель... И пусть бы она напоминала минчанам не только о писателе, но и о замечательном джинне, которого он выпустил из глиняного кувшина, чтобы сделать жизнь нескольких поколений мальчишек и девчонок интереснее и веселее. Это была бы волшебная доска! Дотронься до нее, и тотчас же поднимется вокруг исчезнувший город — со всеми сказками и легендами, которые населяли его улицы и дворы. Со всеми его историйками! Жаль только нет ни той стены, ни того хедера...

Холодная синагога и хедер. А.А.Наливаев, 1948 https://blog.t-s.by/minskie-istorijki/201... *** От души благодарю за помощь в сборе информации и подготовке историйки: Ольгу Ким (Хартфорд) и Илью Гинзбурга (Новосибирск); Виктора и Наталью Копытько, Дениса Лисейчикова, Галину Шостак, Анатолия Наливаева (Минск); Аркадия Шульмана и Светлану Козлову (Витебск); Семена Глазштейна (Могилев); Мордехая Райхинштейна (Иерусалим) Михаил Володин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B...

|

| | |

| Статья написана 21 июня 2021 г. 13:00 |

Ползет альпинист на скалу, вдруг видит — на вершине,

зацепившись одной рукой за выступающий камень, в позе лотоса висит йог и читает книгу. Альпинист обалдел и спрашивает: — А правду говорят, что вы, йоги, все можете? Йог отрывает руку от камня, перелистывает страницу: — Врут!

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов