А. Беляев "Остров погибших кораблей". Издательство "Лингва", г. Лизьё, Франция, 2015, с иллюстрациями из журнала "Вокруг света" 1926.

Перевод Виктории и Патриса Лажуа.

Alexandre Beliaev

L’Île des navires

perdus

traduit du russe par

Viktoriya et Patrice Lajoye

LINGVA

https://fantlab.ru/edition353383

В "Другой стороне света" подробно описан роман Мориса д'Артуа,

Голубой человек" (1924), рассказывающий о человеке, которому на время уготовано жить под водой.

жить под водой. Эта записка дала ему возможность составить

перечень старых научно-фантастических рассказов о людях, специально модифицированных для жизни

специально модифицированные для жизни под водой. Иллюстратор Джем Таг, еще один

Иллюстратор Джем Таг, еще один великий библиофил, вмешался, чтобы указать, что в ней не хватает

Александром Беляевым. Он добавил вскользь, что вполне возможно

что Беляев позаимствовал свою тему из французского романа "Человек, который может жить".

жить в воде, автор Жан де ла Гир.

Когда Александр Беляев опубликовал свой

в журнале Autour du Monde, в 1928 году, его

В романе "Человек-амфибия" он обратился к новому

новая тема в русской популярной литературе

Русская популярная литература: о человеке, чей

человек, чье тело модифицировано для адаптации к

адаптироваться к новой среде. Эта тема

конечно, будет вновь рассмотрен гораздо позже

позднее, например, Павлом Амнуэлем,

но также и прежде всего Кир Булычев,

в белом платье Золушки,

который мы перевели для

Ривьер Бланш. Аргентинский профессор,

Доктор Сальвадор, выполнил самую смелую

операцию своему сыну, которого он назвал Ихтиандром, в

на своего сына, которого он назвал Ихтиандром, а именно

а именно пересадка акульих жабр,

что позволяет молодому человеку жить

Романтика и социальные проблемы, "Человек-амфибия" является одним из классических

произведений Беляева, а потому

классика Беляева, а значит, и довоенной русской научно-фантастической литературы.

Человек, который может жить в воде

Жан де ла Хир, был опубликован в 1908 году в журнале

Le Matin. В нем есть своего рода

безумного ученого Оксуса, который, как и Немо, угрожает

Немо, угрожает мировому порядку, имея

поручив человеку атаковать корабли,

"иктанер", которому ученый с помощью

иезуит Фульберт, привил жабры акулы к

жабры акулы. Первый роман цикла

цикл (даже если только отец

появляется отец Лео Сен-Клера), "Человек, который

кто может жить в воде — это успех.

Даже если между ними существует множество различий

между двумя романами существует множество

В этих двух романах много общего: человек, который

сходство: человек, у которого есть рыбьи жабры

жабры у рыбы, а точнее акулы, ученый

ученым, невозможная история любви между человеком-рыбой и женщиной.

между мужчиной-рыбой и женщиной. Еще лучше — имя русского богатыря,

Ихтиандр, даже если он этимологически безупречен, является единично последовательным

с иктанером Ла Хайр.

Представляется несомненным, что Беляев не читал по-французски. Однако различные

романы Жана де ла Хира были переведены на следующие языки

на русский язык, часто очень плохо, в различных

популярные журналы. Эти переводы являются

трудно определить в отсутствие систематического

этих обзоров,

тем более, что само название "La Hire

иногда отсутствует, или, в частности

искаженные навязанной транслитерацией:

®. Æerop (Ж. Делер), ®. ^.enarnp (Ж. Делагир),

®. ge .Æarup (J. de Lagir), ®. ge aa Hp

(Ж. де ла Ир) и др. Его самые известные романы,

такие как La Roue fulgurante или Le Mystère des

XV были адаптированы на язык Пушкина.

Пушкин.

На самом деле, "Человек, который может жить в

опубликован анонимно на русском языке,

впервые в журнале L'Assemblée

(3M^uHa) в 1909 году под названием

Человек-рыба", затем в 1911 году в

журнал "Ле Монд" (CBem, т. 7), под названием

Iktaner etMoizetta (IlKmauep u Mou3emma).

Таким образом, перевод является анонимным, и более того, он не

не верен, роман приобретает необычайно

роман приобретает особый антиутопический характер.

роман приобретает ярко выраженный антисемитский оттенок, когда Фулберт, иезуит

становится евреем, во главе того, что становится

еврейская террористическая организация!

Следует отметить, однако, что Александр

Беляев тогда еще не был в своей первой

его первая попытка, поскольку в 1926 году он опубликовал

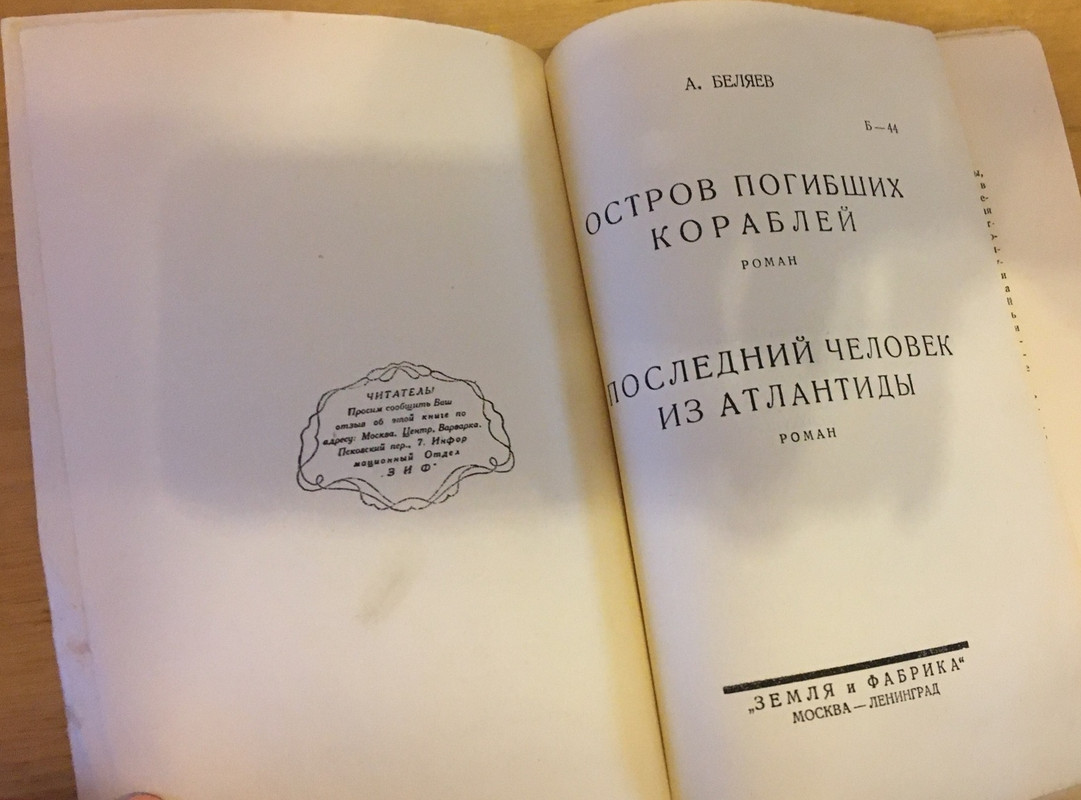

другой роман, "Остров потерянных кораблей

(OcmpoB nmubuiux Kopao.ieù), который был не более и не

экранизация фильма Мориса Турнера "Остров потерянных кораблей" (1923).

Потерянные корабли (1923).

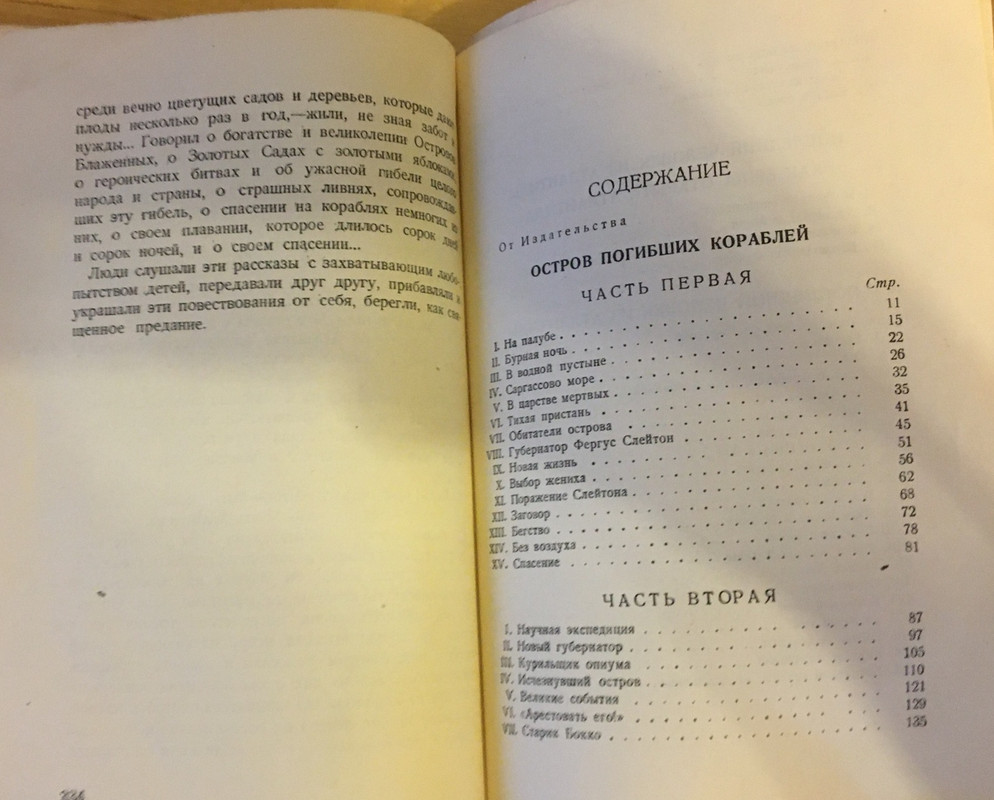

В романе Беляева великий трансатлантический корабль "Бенджамин

Франклин" отправляется из Генуи в Нью-Йорк. На борту находится детектив

Симпкинс, которому было предъявлено обвинение в сопровождении преступника Гатлинга в США

обвиняется в убийстве любимой девушки, дочери богатого судовладельца. Но во время

Но во время шторма корабль начинает тонуть,

и из-за нерешительности детектива, двое мужчин

нерешительность детектива, двое мужчин оказываются слишком поздно на

палубу, когда все лодки уже ушли с

с экипажем и пассажирами. Однако,

корабль в конце концов не тонет, и

вместе они спасают мисс Кингман, которая дрейфует.

дрейфуют по океану; и течение несет их

в Саргассово море. Там они обнаруживают

остров, образовавшийся из кучи

обломки погибших кораблей всех времен и народов

и всех истоков: это остров потерянных кораблей.

потерянные корабли. Небольшая колония из нескольких десятков

несколько десятков жителей, во главе с губернатором

губернатора, Фергуса Слейтона, который очень быстро

который вскоре планирует жениться на мисс Кингман.

Гатлинг спасает девушку от этой участи,

и чтобы избежать репрессий Слейтона, с несколькими людьми

он решает ...

В фильме Турнера

экранизация романа Криттендена

Марриотт, Остров погибших кораблей (1909,

Французский: L'Île des vaisseaux perdus),

Джексон, полицейский, возвращает преступника

Говард из Южной Америки предстанет перед судом в

из Южной Америки, чтобы предстать перед судом в Нью-Йорке. Но корабль

терпит кораблекрушение, и его покидает

за исключением Джексона, Говарда и

Дороти Фэрфакс, богатая наследница. Они

обнаружить в Саргассовом море искусственный

искусственный остров, созданный из обломков кораблей,

на которой живет небольшая община

кастаньеты.

Беляев предлагает нам очень хороший приключенческий роман

приключенческий роман, с множеством поворотов, написанный по англосаксонским образцам

модели (иногда вспоминается Г. Райдер Хаггард), но также и французские модели: не зря ведь

Беляева не зря прозвали "русским Жюлем Верном" (и на самом деле он иногда

иногда подписывается под псевдонимом Nemo!). Первоначально опубликовано в 1926 году

и со временем стал одним из величайших классиков русской популярной литературы

русской популярной литературы, переизданий которой было бесчисленное множество, эти морские приключения

они действительно очаровательны и предлагают восхитительное развлечение, полное очарования.

и панацея.

Факт остается фактом: этот роман является плагиатом фильма Турнера:

плагиат, допущенный при первоначальной публикации, в котором редакционное примечание

что это "вольный перевод" американского фильма. Но

тем не менее, плагиат.

Тем не менее, у Беляева никогда нет ничего беспричинного: как и у его

в своем "Человеке-амфибии" он заботится о том, чтобы добавить сильное социальное измерение — и

социальное измерение — и, следовательно, критика капиталистического Запада. Сайт

Персонаж детектива, например, явно играет не самую лучшую роль: его

страсть, его мотивация — не справедливость, а деньги. Это ясно

Гатлинг, обвиняемый убийца, человек, работающий в судостроительной промышленности, который

который является настоящим героем этого романа. Это, несомненно.

Советское прикосновение к Острову потерянных кораблей. И в подтверждение этого, Беляев

Беляев добавляет подсюжеты, значительно расширяет сюжет фильма: все

сюжет фильма: все это приводит к появлению оригинального произведения, которому не в чем позавидовать своим образцам.

завидовать своим моделям. И в этом весь смысл перевода,

тем более, что фильм Мориса Турнера утрачен, а роман Криттендена Мариотта

Роман Криттендена Марриотта не переиздавался с 1920-х годов.

В любом случае, это хороший пример того, как, даже если речь идет о популярных

что даже в случае популярной литературы языковые различия не являются барьером, что

что тексты, ныне необычайно забытые во Франции, могли иметь заметное, даже продолжительное значение.

влияние, и даже длительное.

Об иллюстрациях

Мы включили в книгу все анонимные иллюстрации, которые появились в

в выпуске журнала Le Trappeur mondial за 1926 год (BceMupnbiü

cneôonbim ). Для обложки мы взяли за основу немецкий плакат

фильма "Остров потерянных кораблей", снятого Ирвином Уиллатом в 1929 году по роману Криттендена.

Роман Криттендена Марриотта.

Источники

Жан де ла Гир на сайте Библиография.ру

Виталий Карацупа, "HeaoBeK-aM^uôua" ("Человек-амфибия"), на сайте

archivsf.narod.ru

В. Хастуниди, "TaHHCTBeHHMH ДeЛaИp" ("Таинственный Делэр"), на сайте

Istoria Fendoma http://www.fandom.ru/about_fan/hal_38.htm

И. Найдёнков, "Мп, ®НН ге (Де ла Гир, Жан. ОпаН^уа, 1878-1956)",

на tarranova.lib.ru

См. также сайт, посвященный Александру Беляеву: http://www.alexandrbelyaev.

ru/

***

Несколько дней назад наш друг и коллега Jean-Luc Boutel (Жан-Люк Бутел), описал подробно на своем сайте Sur l'autre face du monde роман Голубой человек (1924) Мориса Дартуа. В нем речь идет о человеке, которого заставили жить под водой, на дне моря. Эта заметка подтолкнула Жан-Люка составить список текстов старой НФ, герои которых были специально модифицированы, чтобы жить под водой. На эту заметку ответил Джим Таг (постоянный посетитель блога Русская Фантастика), который в свою очередь обратил внимание на то, что в списке не достает романа Человек-амфибия Александра Беляева. Между делом он заметил, что вполне возможно что Беляев заимствовал сюжет своего романа у французского романаЧеловек, который может жить под водой Жана де Ля Ира.

Нас заинтриговал данный вопрос и мы решили провести небольшое расследование.

Когда в 1928 году Беляев публикует в журнале Вокруг Света свой роман Человек-Амфибия, он берется за новую по тем временам тематику — человек, тело которого изменено для адаптации в новых условиях. Эта тема впоследствии будет снова затронута (например, Павлом Амнуэлем, и особенно Киром Булычевым в произведении Белое платье для Золушки, этот роман переведен нами в изд-ве Rivière Blanche).

Аргентинский профессор, доктор Сальвадор проделал рискованную операцию на своем сыне Ихтиандре. Он пересадил ему жабры акулы, что позволило молодому человеку постоянно находиться под водой. Но Ихтиандр чуть не погибает от рук богатого предпринимателя, который эксплуатирует добытчиков жемчуга. Любовная история и социальные проблемы соединены в романе. В настоящее время осуществляется его новая экранизация. Как мы уже отмечали ранее, Человек-амфибия относится к классическим произведениям Беляева, и следовательно к классическим произведениям предвоенной НФ в советской литературе.

Роман Человек, который может жить под водой Жана де Ля Ира был опубликован в 1908 году в журнале Le Matin (Утро). В нем речь идет о сумасшедшем ученом, который, подобно Немо, угрожает мировому порядку и с помощью человека « l'hictaner » (иктанер) атакует корабли. С помощью Фулберта, члена Ордена иезуитов, ученый пересаживает иктанеру жабры акулы. Человек, который может жить под водой явился первым романом цикла Nyctalope, и имел огромный успех.

Несмотря на то, что между двумя романами существует множество различий, тем не менее в них много и сходства: человек, которому ученый трансплантирует жабры акулы, любовь между человеком-рыбой и женщиной. Более того имена героев Ихтиандр и hictaner созвучны.

Кажется достоверным, что Беляев не читал роман Жана де Ля Ира. Тем не менее многие романы этого автора были переведены в различных журналах на русский язык и зачастую плохо. Очень трудно идентифицировать эти переводы, поскольку журналы не были сортированы, и к тому же транслитерация имени автора постоянно менялась (Ж. Делэр, Ж. Делягир, Ж. де Лягир, Ж. де ля Ир и т.д.). Самые известные романы данного автора Roue fulgurante (Сверкающее колесо) и Le Mystère des XV (Тайна XV-ти) также переведены на русский.

Фактически Человек, который может жить под водой появился на русском языке анонимно, сначала в журнале Земщина в 1909, под названием Человек-рыба, затем в 1911 в журнале Свет, под названием Иктанер и Моизетта. Перевод — анонимный, и к тому же неточный. В романе появляется антисемитский оттенок (Фулбер из иезуита превращается в еврея и становится во главе террористической еврейской организации!).

Как бы то ни было перед нами отличное доказательство того, что даже если речь идет о популярной литературе, язык не является барьером. Тексты, забытые уже в настоящее время во Франции, сумели оказать в свое время заметное и даже длительное влияние (например, в произведениях Булычева в России).

Виктория и Патрис Лажуа.

Источники:

Жан-де-ла-Прокат Bibliograph.ru

Виталий Karatsoupa, "Человек-амфибия" ("Человек-амфибия"), на archivsf.narod.ru

В. Khastounidi, "Таинственный Делер" ("Таинственный Deler") на Istoria Fendoma

И. Найденков, "Ля Ир, Жан де (де-ла-Гир, Жан. Франция, 1878-1956)" на tarranova.lib.ru

Смотрите также сайт, посвященный Александру Беляеву: http://www.alexandrbelyaev.ru/~~HEAD=dobj

Текст книги на французском https://dropmefiles.com/tkquX

***

В. Хастуниди

ТАИНСТВЕННЫЙ ДЕЛЭР

Заметки архивариуса

ФАНТАСТЫ И КНИГИ

© И. Халымбаджа

Пер. в эл. вид Ю. Зубакин, 2004

От него остались только книги... Не суждена ему была слава Жюля Верна или Уэллса, о которых написаны пухлые монографии. В толстенной английской энциклопедии научной фантастики Жану Делэру посвящена пара страниц. Но тщетно на них или в книге С. Московица "Искатели завтрашнего дня" искать биографические сведения о писателе. Их нет. Излагается только содержание некоторых его книг, обычно романа "Вокруг далекой звезды" (1904). Герои этого произведения из космоса, в сверхмощный телескоп, направленный на Землю, наблюдают сцены двухтысячелетней давности. И это до опубликования А. Эйнштейном его теории относительности!

Сочинения Ж. Делэра в изобилии появлялись и на книжном рынке России начала века. Правда, в плохих переводах (даже фамилию писателя каждый трактовал по-своему: Ж. Делягир, Ж. де Лягир и даже Ж. де ля Ир...), в полубульварных издательствах, типа петербургского "Света". Это были дешевые выпуски или тоненькие книжечки в бумажных переплетах для "вагонного" чтения. Найти их ныне нелегко. А читая — поражаешься оригинальности авторских идей.

Похоже, именно Ж. Делэр первым отправил человека в просторы океана, снабдив его хирургическим путем акульими жабрами (роман "Иктанэр и Моизетта", русский перевод сделан в 1911 году). Люди, воспитавшие Иктанэра, жаждали власти и денег и стремились использовать для этих целей созданного ими человека-амфибию.

В романе "Тайна XV" (на русский язык был переведен в 1912 году) Ж. Делэр "скрестил" героев своего романа "Иктанэр и Моизетта" с выходцами из уэллсовской "Войны миров". После неудачного вторжения марсиан на Землю герои Делэра устремляются на Марс и там храбро сражаются с марсианскими чудищами.

Но, пожалуй, самое удивительное произведение Ж. Делэра — его роман "Сверкающее колесо" (появился на русском языке в 1908 году). В нем в концентрированном виде заключено многотомье последующей "космической оперы" фантастики. В книге множество сногсшибательных приключений: вторжение в земную атмосферу огромного "летающего блюдца" с Сириуса, похищение сириусянами землян, очевидно, для тамошнего зоопарка, скитания героев на Венере и Меркурии, многочисленные расы разумных, но биологически чуждых друг другу меркуриан, и возвращение на Землю после гибели "летающей тарелки" главного героя тем же способом, каким много лет спустя Эдгар Берроуз транспортировал своего Д. Картера на Марс и обратно — силой мысли...

И все же, несмотря на некоторую наивность (прошло все-таки 80 лет!) сочинения таинственного Жана Делэра продолжают удивлять смелостью прогноза и неординарностью мышления автора.

***

Это очень ясно! Роман Ла Гир была переведена на русский язык, и, наверное, читали Беляевым! Я также вижу, что другие романы Ла Гир были переведены ... Bergier (Жак Бержье) уже отмечалось, долгое время назад, что Луи Boussenard (Буссенар), другой автор популярных приключенческих романов, в том числе некоторые предположительные, была переведена на русский язык, прежде чем революция (Boussenard все равно, опубликованных в России, в то время как это не тот случай ...). Я также считаю, что он сказал то же самое Луи Jacquoliot. Последнее также написал много приключенческих романов (иногда гипотетические, например, "пожиратели огня"), что тесты на таможне и религий Индии.

Автор: Джозеф Altairac.

********************************

Жан де Ла Ир (1878-1956)

Admin: Жан де Ла Ир (Jean de La Hire, 1878-1956) — французский писатель, серьезно отметившийся во многих направлениях приключенческой литературы (фантастика, экзотические путешествия, вестерны, романы плаща и шпаги, etc). Создатель Никталопа — одного из первых неубиваемых и непотопляемых супергероев во французской литературе (после Рокамболя, но перед Фантомасом, хотя судьба последнего не совсем ясна, ибо затеряна где-то на просторах Вселенной). Есть версия, что книга де Ла Ира "Человек, который мог жить под водой" о юноше с жабрами акулы, Иктанере, повлияла на образ Ихтинадра из романа Александра Беляева "Человек-амфибия".

Ответов — 54, стр: 1 2 All

Gennady: Попробую и я рассказать об известном мастере приключенческого романа. Копирую свою заметку, некогда о нем написанную. Герберт Уэллс, Александр Дюма и Жюль Верн в одном саквояже. Жан де Ла Ир (де Ла Гир) Мы, сегодняшние русскоязычные поклонники фантастики, знаем до обидного мало о тех авторах, которые писали на стыке жанра фантастической и приключенческой литературы. Слово “неизвестные” отмеченное в рубрике- условно и подразумевает “неизвестные русскому читателю”. Переводчик с французского на русский, И. Найденков на сайте, посвященном французской фантастике, опубликовал небольшую заметку о Жане де Ла Ире, в основном, касающуюся его нескольких фантастических произведений, но почти ничего не сообщающую о жизни этого автора. Несколько лет назад в серии “Интимная жизнь монархов” был переиздан один из незначительных исторических мини-романов де Ла Ира “Капризы королевы”. На этой негромко звучащей ноте знакомство нынешнего русского читателя с Ла Иром было начато и закончено, к сожалению. Привожу для желающих адрес сайта, где можно ознакомиться с этой заметкой http://tarranova.lib.ru/FR_SF/authors/lah...

Выглядит это так, как если бы читателей какой-либо страны, никогда не слышавших о об Александре Дюма (трудно представить !), ознакомили с его произведением, скажем, “Исаак Лакедем” и на этом публикации бы закончились. Кто бы узнал тогда о “Трех мушкетерах” и прочих замечательных романах Дюма ? Автор, о котором пойдет речь, по происхождению французский граф, был знаменит более сотни лет назад. Популярен он и сейчас, как у себя на родине, так и в США, где несколько его произведений слегка адаптированы и переведены на английский язык. Они также по сию пору публикуются на венгерском, чешском, финском, турецком и иных языках. Его книги чрезвычайно любили Жан-Поль Сартр и Гийом Аполлинер, его взахлеб читали подростки, и с неменьшим интересом-взрослые, его имя – одно из наиболее значительных, в “Панораме фантастической литературы” Жака ван Эрпа и множестве других компетентных источниках. Его друзьями стали Артюр Бернед, Гастон Леру и Морис Ренар. Именно Ла Ир стал пионером фантастики в многочисленных выпусках и, пожалуй, именно он стал отцом современного технотриллера. Более того, именно Жан де Ла Ир был одним из основателей любимого многими жанра “космической оперы”, в произведениях которого причудливо и оригинально смешались проекции на ночные фантомы Поля Феваля – отца; люди-феномены Герберта Уэллса; подводная лодка Жюля Верна и ее капитан; марсианские вампиры Гюстава Ла Ружа. Звали его Адольф-Фердинанд Селестен д’Эспи де Ла Ир, предок-рыцарь которого воевал в войске Жанны д’Арк, а наиболее прославленным его предком был знаменитый математик и астроном Филипп де Ла Ир, в честь которого названа теорема и гора на Луне. Тем не менее, несмотря на знатный род, семья будущего писателя, родившегося 28 января 1878 года, была бедна и родители лелеяли честолюбивые мечты о военной карьере своего сына. Однако юный Ла Ир не мечтал о ратных подвигах хотя один из его многочисленных псевдонимов был “Командант Казаль”, или, как вариант, “Эдмонд Казаль”- скорее всего, дань почтения к мечтам своих родителей. Совсем молодым человеком, Ла Ир, из родового имения в Баньюле, где он появился на свет, перебрался туда, куда стремились все, кто жаждал успеха и признания – в Париж и, обладая неуемной энерией, почти сразу же заявил о себе, став другом Пьера Луиса и начав работу в качестве секретаря мужа известной французской писательницы Колетт. Впоследствии, де Ла Ир написал об этом периоде своей жизни мемуары, которые публика читала с удовольствием из-за живого языка и занимательности. К тому же, Ла Ир стал издавать и журнал, где публиковались Поль Адан и Жозеф Рони-старший. Опубликовал он и несколько собственных романов в ключе Колетт и ее мужа “Месть влюбленных” в 1905 году и “Три парижанки” в 1906 году. Черты истинного Ла Ира еще не угадывались, но романы остались замеченными критикой. Настоящим Жаном де Ла Иром, ( таков был его наиболее известный писательский псевдоним), он стал после того, как женился на своей сверстнице, красивой и талантливой женщине по имени Мари Вериш, поэтессе, романистке, художнице, чьи полотна находятся во многих парижских музеях. По всей вероятности, этот брак стал мощным толчком. Ла Ир обрел не только жену, но и поддругу, которая помогла ему понять, в чем сила его писательского таланта. В начале 1900-х годов, литература в выпусках ( роман-фельетон ) уже не пользовалась таким спросом, как во времена Дюма, Сю, и Понсона дю Террайля. Интерес к ней падал, и сам Жюль Верн почти никогда не обращался к такому способу публикации своих произведений. Однако Ла Ир свою первую фантастическую повесть “Огненное колесо” не побоялся опубликовать именно так – в сериале, предвосхитив на много лет вперед ныне популярную тему о похищениях землян инопланетянами с “летающего блюдца”. Через много лет эта повесть и была опубликована под новым названием “Летающее блюдце”. Речь в ней идет о пяти землянах, которые были похишены жителями Меркурия, внешне похожими, на столбы света. Головокружительные приключения землян, изобретательность авторской фантазии, немного оккультного мистицизма – все это снискало славу и успех автору, а также десятки переизданий. “Летающее блюдце” и сегодня продается во Франции и многих странах Западной и Восточной Европы. Был он опубликован и в России, но в 1908 году и судя по всему, именно этот роман более не публиковался. Успех вымышленного Жюлем Верном капитана Немо, побудил де Ла Ира выдумать и своего “подводного героя”, который жил и дейстововал на протяжении 79 выпусков романа “Подводный корсар” ( 1912-1913 гг). Успех “Подводного корсара” превзошел все ожидания автора, который был, между прочим, очень скромным человеком, великим писателем себя не считал и на лавры Жюля Верна не претендовал. Вдохновившись этим успехом, Ла Ир в последующем объемном романе “Джо Роллон, еще одни человек-невидимка” (1916), разумеется, оттолкнулся от Герберта Уэллса, но фантастический сюжет и приключения были совершенно оригинальными и ничего общего с Уэллсом не имели. Став знаменитым, писатель, выражаясь фигурально, перестал писать. То-есть, перестал писать руками – он диктовал – иногда своей жене, а, большей частью, секретарям, которых он нанимал и которым платил, как утверждают критики, щедро. С его рабочим днем интересно ознакомиться. Вставал Ла Ир в 5 утра, выпивал чашку некрепкого чая и съедал несколько печений, проделывал гимнастические упражнения. В 8 приходил секретарь и через пять минут начиналась диктовка. В течение 8 или часов, Ла Ир диктовал очередной роман “плаща и шпаги” –( самым талантливым был “ 15-летние мушкетеры” под псевдонимом Александра Зорки ), затем несколько часов – фантастический роман или роман приключений. В 7 вечера работа заканчивалась. Затем отключался телефон, легкий ужин и чтение. На следующий день все повторялось сначала, и так на протяжении многих лет. Таким образом,с 1908 года года стали появляться романы в выпусках, посвященные человеку, который мог видеть в темноте, и которого друзья и враги называли Никталопом. Настоящее имя Никталопа было Лео Сен-Клэр и он был супергероем, почти в одиночку противостоящим различным негодяям и сверхнегодяям. Никталоп впервые появился в романе “Человек, который мог жить под водой” и радовал своими подвигами читателей вплоть до 1950 годов. Никталоп участвовал в двухтомном романе “Лионские тайны”, а в романе “Король ночи” Сен-Клэр летит на неизвестный спутник Земли – планету Рею. Успевал Ла Ир писать и иные фантастические романы “”Занкадор”, “Сын Солнца”, “Искусственный вулкан”, “Ночной демон”, ни разу не повторяясь ни в выдумке, ни в сотнях приключений. Романы, в которых он отдал дань модному тогда течению бой-скаутов, “Большие приключения бой-скаутов” – 30 выпусков в 1926 году, “Трое бой-скаутов” и “Миллион скаутов” в 1937-1938(22 выпуска) годах описывали не только реальные, но и фантастические прключения храбрых юношей на Земле и на других планетах. Этими приключениями зачитывалась вся Европа, и, несмотря на большие тиражи, выпуски еще тогда, в 30-х годах, стали раритетами. Писал де Ла Гир и при нацистах, во время Второй Мировой войны, за что, впоследствии, как и Жорж Сименон, был обвинен в симпатиях к оккупантам. Трудно сказать, насколько были правы обвинители, поскольку открыто этих симпатий Ла Гир не высказывал- просто продолжал писать свои произведения, как если бы ничего особенного не случилось. Хотя он все же выступил с осуждением войны в повести- памфлете “Война, Война”, опубликованном под псевдонимом “Коммандант Казаль”. Каковы были его настроения далее, наверное, было известно только ему одному. Однако в историко-приключенческих сагах, Ла Ир все же был патриотом и описывал героизм французов, как явление неотъемлемое от Франции и ее жителей. Отдал он дань уважения и к Александру Дюма, написав продолжения приключений мушкетеров, а также роман, который давно не переиздавался и мало кому известный "Внук Монте-Кристо”. Мари де Ла Гир, следуя по стопам мужа, также написала несколько приключенческих и несколько фантастических романов, успех которых был не мал, но и не столь велик, как у ее мужа. Жан де Ла гир писал вплоть до самой своей смерти, последовавшей в 1956 году.

http://wap.adventures.unoforum.pro/?1-3-0...

1,66: Обнаружил еще одну версию об источниках вдохновения Александра Беляева при написании "Человека-анфибии", а также "Ариэля", изложенную в статье-послесловии М.Фоменко к переизданию повести Рэя Каммингса "Человек на метеоре" (Salamandra P.V.V. 2013г, 12 выпуск серии "Polaris. Путешествия. Приключения. Фантастика"). Приведу фрагмент этой статьи, касающийся Александра Беляева.

Повесть «Человек на метеоре» (позднее переработанная в роман) была впервые опубликована в январе-сентябре 1924 г. в журнале Х. Гернсбека «Science and Invention» с рисунками знаменитого впоследствии иллюстратора научной фантастики Ф. Р. Пауля. Русский перевод был напечатан в 1925 г. в № 2–5 журнала «Мир приключений». Несмотря на крайнюю наивность фантастического содержания повести — на роль «нового Уэллса» Каммингс никак не годится — кое что в ней все же останавливает на себе внимание. Любопытны описания подводного города мариноидов или сознательное обыгрывание в первых главках повести библейско-апокрифических (от ангелоподобия героев до «грехопадения» и изгнания их из пещерного рая, навсегда скрывшегося за огненной завесой) и особенно фрейдистских мотивов (Нэмо, словно хищный зверь, «влезает в отверстие пещеры» Ноны, купается затем в ручье, вода которого подобна материнскому молоку и т. д.). Для русского читателя повесть любопытна вдвойне — как один из прообразов «Человека-амфибии» А. Беляева (первая публикация в 1928 г.). Вывод этот, как мы увидим ниже, диктуется самой хронологией событий, связанных с беляевским романом. Попробуем изложить их упорядоченно. По мнению М. Золотоносова, непосредственным источником сюжета для Беляева послужил анонимный роман «Человек-рыба», печатавшийся осенью 1909 г. в газете «Земщина». Этот роман, в свою очередь, являлся переработкой «Человека, который может жить в воде» Ж. де ла Ира (Le Matin, июль-сентябрь 1909); черносотенный борзописец «Земщины» превратил французский роман-фельетон в антисемитский пасквиль (Золотоносов М. Приключения человека-амфибии // Московские новости. 2003. № 6. Автор опирался в своих изысканиях на ряд работ И. Халымбаджи 1979–1984 гг.). Неизвестно, что именно читал Беляев: грязную стряпню анонима из «Земщины» или французский текст. Сходство трех романов сомнению не подлежит. Неужели «Беляев два десятка лет хранил в памяти то, что в 1909 году случайно прочел в газете»? Этим вопросом задается биограф фантаста З. Бар-Селла и тут же дает ответ: Беляев ознакомился с романом де ла Ира «гораздо позже и в виде книги — парижского издания 1926 года» (вероятно, здесь опечатка или ошибка — указанным издательством Ференци роман публиковался в книжном виде в 1921 и 1925 гг.). Не исключено. Но почему Беляев в 1926 или 1927 г. вдруг бросился разыскивать труднодоступный французский роман — или вспомнил о забытой газетной публикации? Ответ напрашивается: потому, что в 1925 г. в «Мире приключений» была опубликована повесть Каммингса с красочными описаниями людей-амфибий. А уж за публикациями западной фантастики в приключенческо-фантастических журналах и альманахах 1920-х гг. Беляев следил профессионально, внимательно и пристрастно — и многое из них отложилось в писательскую копилку. Видимо, и единожды прочитанное помнил он неплохо — и потому его роман «Ариэль» вызывает в памяти как «Блистающий мир» А. Грина, так и свободное парение Нэмо и Ноны из «Человека на метеоре».

От себя, странно, что ни М.Фоменко, ни М.Золотоносов, ни З. Бар-Селла ничего не упоминают о том, что роман Жана де ла Ира "Иктанэр и Моизетта", уже в нормальном переводе на русский, а не в переделке, был напечатан в 7-м томе за 1911г "Сборника романов и повестей — приложение к газете "Свет".

облако тэгов

облако тэгов