| |

| Статья написана 29 мая 2022 г. 13:12 |

(Радиостанции 1929 года см. Остров потерянных кораблей (фильм 1929 года)) Остров потерянных кораблей Театральный плакат 1923 года Режиссер Морис Турнер

Произведено Морис Турнер Производство и Нед Марин Написано Шарль Мень (сценарий) На основе Остров мертвых кораблей компании Crittenden Marriott Кинематография Артур Л. Тодд Отредактировано Фрэнк Лоуренс Распространяется Ассоциированный первый национальный Дата выхода 18 марта 1923 г. Продолжительность 8 катушки (7,425 футов) Страна Соединенные Штаты Язык Тихий (Английский интертитры) карта лобби. Остров потерянных кораблей — американский немой приключенческий / мелодраматический фильм 1923 года, режиссер и продюсер Морис Турнер и распространяется Associated First National Pictures.[1] Фильм основан на Crittenden Marriott роман Остров мертвых кораблей c.1909. История была переснят в 1929 г. режиссером Ирвин Уиллат.[2][3] То есть Беляев мог воспользоваться или романом 1909 г., или фильмом 1923 г. Сам Турнер написал другую историю на похожую тему под названием Корабль заблудших душ (1929), в котором была молодая немецкая актриса, Марлен Дитрих, в гипсе.[4] Фильм 1923 года издавна считался потерял.[5] Содержание 1 Бросать 2 История 3 Смотрите также 4 Рекомендации 5 внешняя ссылка Бросать Анна К. Нильссон в роли Дороти Фэйрфакс Milton Sills как Фрэнк Ховард Фрэнк Кампо в роли детектива Джексона Уолтер Лонг как Питер Форбс Берт Вудрафф в роли Патрика Джойса Эгги Херринг как мать Джойс Гершель Майалл в роли капитана Кларка История Люди и корабли застряли в зараженной водорослями части южной Атлантический океан известный как Саргассово море. Смотрите также Список потерянных фильмов Затерянный континент (1968). Также устанавливается в Саргассово море. Рекомендации ^ Каталог Американского института кино: Художественные фильмы 1921-30 гг., Стр. 387, Американский институт кино, c.1971. ^ Каталог игровых фильмов AFI: Остров потерянных кораблей ^ Список прогрессивных немых фильмов: Остров потерянных кораблей на сайлентере.com ^ Список прогрессивных немых фильмов: Остров потерянных кораблей на сайлентере.com ^ Каталог выживших американских немых художественных фильмов Библиотеки Конгресса:Остров потерянных кораблей внешняя ссылка Викискладе есть медиафайлы по теме Остров потерянных кораблей (фильм 1923 года). Остров потерянных кораблей на IMDb L'lle des Naivres Perdus (Остров потерянных кораблей); allmovie.com Фонарь слайд для Остров потерянных кораблей...полученная версия с Wayback (в архиве) Консорциум рекламы фильма, афиша, слайд, выпуск Фотоспектакль журналЭнциклопедия site:wikicsu.ru Остров потерянных кораблей (Фильм 1923 года) — The Isle of Lost Ships (1923 film) Энциклопедия site:wikicsu.ru

|

| | |

| Статья написана 28 мая 2022 г. 21:39 |

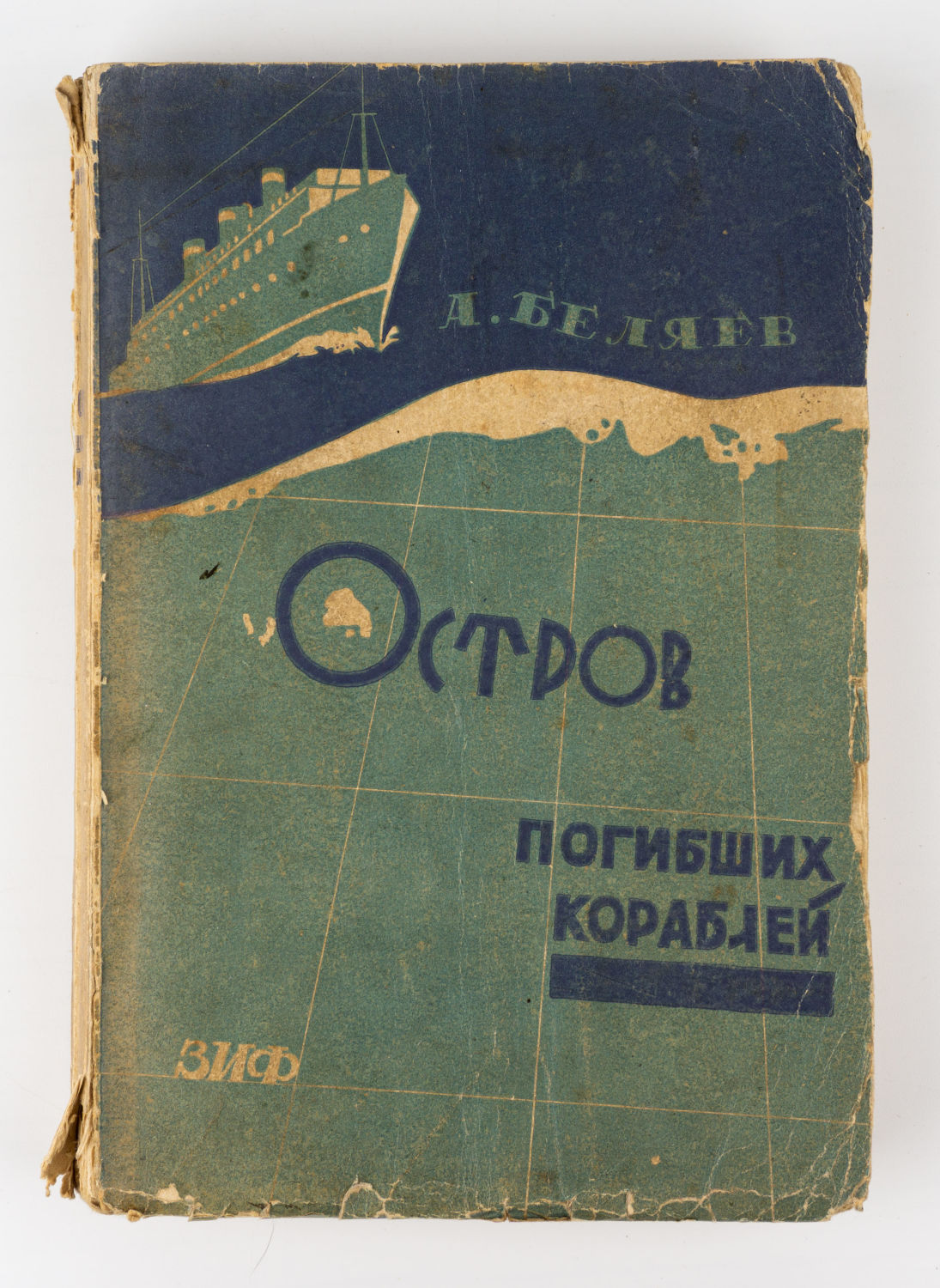

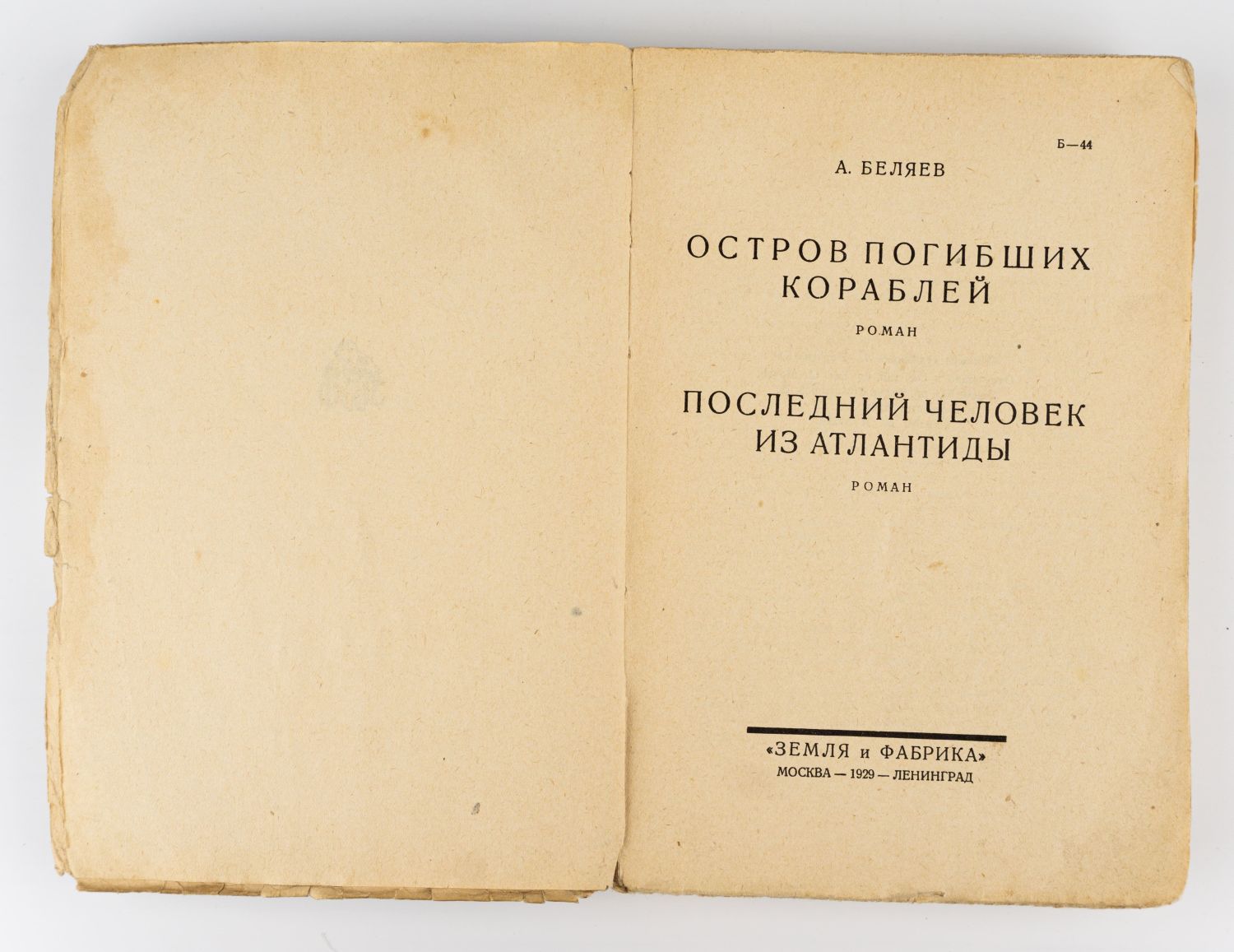

По информации коллеги AndrewBV: Второе издание "Острова погибших кораблей" 1929 г. Изд-во "Земля и Фабрика". https://fantlab.ru/edition353243

|

| | |

| Статья написана 16 мая 2022 г. 23:13 |

Отсюда https://fantlab.ru/work1542119 Первый среди первых. Александр Беляев, часть 1. Рождение фантаста. Александр Романович Беляев (1884-1942) считается главным отечественным фантастом первой половины столетия совершенно заслуженно. Его книги до сих пор переиздаются огромными тиражами и служат для современного читателя чуть ли не эталоном советской фантастики.

Тем изумительнее тот факт, что о самом писателе мы знаем крайне мало. Даже первая более-менее полная его биография за авторством израильского публициста и литературоведа Зеева Бар-Селлы вышла только в 2013 году — через 70 лет после смерти Беляева. Биография эта масштабна, но грешит некоторым избытком не столько фактов, сколько предположений. Само по себе это было бы неплохо, не будь она единственной подобной работой. Предыдущий — он же первый — значительный очерк о нём (написанный Борисом Ляпуновым, журналистом, писателем, одним из первых отечественных историков и исследователей фантастики) вышел полвека назад, в 1967-м. А кроме них в зачёт можно поставить только мемуары Светланы Александровны, дочери Беляева. Отдельные главы публиковались в сборниках и антологиях, но в полном виде книга вышла лишь единожды, смешным тиражом 500 экземпляров. Так же, как и пара краеведческих брошюрок, рассказывающих о Беляеве в контексте мест, где ему доводилось жить. И это за прошедшие со дня его смерти 80 лет. Негусто для фигуры такого масштаба. Разве что присовокупить бессчётное количество статей, в основном, правда, повторяющих один и тот же ограниченный набор фактов. Отчасти это объяснимо. Первая треть столетия, на которую пришлась большая часть жизни писателя, вообще была довольно безжалостна к документам. Кроме того, в биографии Беляева было несколько периодов, которые желательно было не светить перед советской властью. Но даже то, что могло бы уцелеть, — рукописи, черновики, переписка, документы последних полутора десятилетий его жизни — сгорело во время бомбардировок Пушкина, где завершилась жизнь первого советского фантаста. Между актёром и адвокатом. Что ж, давайте вспомним то немногое, что нам известно более-менее точно. Родился Александр Романович 4(16) марта 1884 года в Смоленске, в семье православного священника. По велению отца закончил духовную семинарию, но вместо того, чтобы и дальше идти по его пути, выбрал совершенно иной род занятий. Выпускникам семинарии в те годы был запрещён доступ в университеты, поэтому продолжить учёбу Беляев не мог. И когда по завершении семинарии перед ним встал выбор, что делать дальше, будущий писатель подписал контракт с местным театром. Максимально скандальный выбор для сына церковного настоятеля. За сезон с 1901 по 1902 год он сыграл в дюжине спектаклей (вызвав как сдержанные, так и вполне благожелательные отзывы критики), а потом нашёл способ продолжить учёбу. В этом помог ещё один тип учебных заведений — лицеи, со своим статусом и своими правилами набора студентов. Летом 1902 года Саша Беляев поступил в юридический лицей в Ярославле. Учёба в лицее заняла в итоге семь лет — из-за перерыва, вызванного событиями 1905 года, «репетицией революции». Волнения, разумеется, не обошли и будущих юристов: в лицее одно за другим шли вольнодумные студенческие собрания, учебный процесс был на долгое время прерван. Как раз в этот год Беляев похоронил отца и курсировал между Смоленском, где остались нуждавшиеся в помощи мать и старая няня, и бурлящим митингами Ярославлем, где будущий фантаст с его живым и беспокойным характером не мог не принимать участия в исторических, как тогда казалось, событиях. Конечно, настоящим революционером он не стал, но водил дружбу с несколькими смутьянами и даже попал под наблюдение губернских жандармов. Этот факт, даже если в реальности и был незначительным, очень выигрышно смотрелся в советской автобиографии и, возможно, впоследствии избавил Беляева от серьёзных неприятностей. После окончания лицея Беляев вернулся в Смоленск и занялся адвокатурой. Хотя дела он вёл в основном не слишком масштабные, определённую известность как адвокат он приобрёл. В то же время он начал пробовать себя в роли журналиста — и здесь первые его результаты были куда хуже не только адвокатских, но и былых театральных достижений. Но, хотя ничто не предвещало будущего успеха, стало понятно, что журналистика и очеркизм — то, что Беляеву действительно нравится и на что он готов тратить силы и время. Сломанная судьба. По сути, всё предреволюционное время Беляев метался между театром, юриспруденцией и журналистикой, не в силах выбрать что-то одно. Жизнь резко изменилась в 1915 году, когда врач, лечивший Беляева от плеврита, занёс в организм инфекцию: после успешно вылеченного воспаления лёгких у пациента начали отниматься ноги. Костный туберкулёз. Но понятно это стало не сразу, ещё целый год Беляев ездил по разным городам в поисках хорошего врача, который смог бы поставить внятный диагноз и начать лечение. Проблемы были не только со здоровьем, в личной жизни Беляеву тоже не слишком везло. С первой женой они прожили всего около года (дело было ещё в Смоленске), после чего произошёл развод по инициативе супруги, которая очень быстро оказалась замужем за другим. Со второй женой будущий писатель прожил дольше, но известие о болезни положило конец и этому браку: ещё довольно молодая девушка сообщила 31-летнему супругу, что не для того выходила замуж, чтобы ухаживать за инвалидом. Кажется, большинству людей всего этого с головой хватило бы, чтобы сломаться, опустить руки. Но не Беляеву. Более того, именно тогда, в декабре 1915 года, появилась его первая фантастическая публикация. Речь об очерке «Берлин в 1925 году». Написан он был, разумеется, в контексте идущей Первой мировой, где Германия была противником Российской империи, но особого патриотического пафоса там нет, а картина явно проигрывающей Германии набросана как бы косвенными штришками. И всё же многие из них замечательно прозорливы, причём применительно не конкретно к Германии, а к тенденциям развития в целом. Обилие женщин на казённых должностях, успехи в робопротезировании, почти полная автоматизация сферы услуг, изменённые штаммы чумы как биологическое оружие... Можно было бы считать, что фантаст Беляев появился уже тогда, в 1915 году. Но увы, на долгое время этот опыт остался практически единственным, а до того момента, как фантастика станет постоянным занятием Беляева, пройдёт ещё почти 10 лет. Революция застала Беляева в Ялте, куда он приехал в поисках лечения. С 1917 года на территории Крыма поочерёдно сменились татарская Крымская народная республика, большевистская Социалистическая республика Тавриды (и прокатилась первая волна террора), прогерманское правительство Сулькевича, Антанта, Крымская советская республика, правительство Юга России (все — тоже далеко не гуманные) и, наконец, осенью 1920-го окончательно установилась советская власть. Видимо, незадолго до того Беляев и оказался окончательно прикован к постели— полный покой был единственным доступным способом остановить туберкулёзный процесс. Впрочем, несколько лет голода и тревог могли бы доконать и куда более здорового человека. В неподвижности Беляев провёл почти три года. С приходом Советов в Крыму началась вторая волна большевистского террора, куда более значительная, чем первая. Следует признать, что шансов пережить её у полупарализованного интеллигента, да ещё сына священника и выпускника семинарии, было ничтожно мало. Надо также учесть, что единственной возможной подработкой для Беляева в предыдущие годы, проведённые под враждебными советской власти режимами, была журналистика, причём в силу слабого здоровья скорее аналитическая (то есть связанная с политикой), чем репортёрская. Так что он казался стопроцентным кандидатом на зачистку. Однако Беляев выжил. Видимо, никто не донёс, а сами новые власти не связали его имя с публиковавшимися в белогвардейских газетах статьями, подписанными псевдонимом. «Если бы Вы знали, в каких кошмарных условиях мне приходилось лежать, особенно прошлую зиму! В городской больнице, среди неимоверной грязи, холода, голода, между агонизирующими жертвами голода... Несколько „составов" больных общей палаты умерло на моих глазах. А весной умерла от голода и мать», — писал он своим знакомым в Москву в 1922 году. Ещё один факт невероятного везения: Беляеву удалось попасть к врачам находящегося в Гаспре дома отдыха учёных и писателей. Там ему сделали целлулоидный корсет (на тот момент это была совсем новая технология), который позволил Беляеву самостоятельно передвигаться. Это дало возможность пытаться хоть как-то заработать. Сперва он устроился было в детскую колонию, но уже через неделю перебрался в город, на работу в ялтинскую милицию, где оказались востребованы не только его юридические знания, но и общее образование: «...А по штату я младший милиционер. Я же — фотограф, снимающий преступников, я же лектор, читающий курсы по уголовному и административному праву, и „приватный" юрисконсульт». Насколько тяжёлым было для Беляева любое перемещение, можно понять по фразе из воспоминаний его будущей супруги Маргариты Магнушевской, с которой он познакомился в 1919 году: «Весь вопрос был в том, как доставить Александра Романовича в Ялту. На извозчика у нас не было денег. А пройти предстояло несколько километров. <...> По дороге мы несколько раз останавливались. Мой спутник ложился на траву и отдыхал, потом мы двигались дальше». То есть несколько километров были для него с трудом преодолимым расстоянием. Угрозыск был для Беляева ничуть не лучшим выбором, чем детская колония. Так что он ухватился за первую же подвернувшуюся возможность: обратился к старым знакомым ещё смоленского периода и в 1923 году перебрался в Москву. Большой старт. Здесь ему снова несказанно повезло: друзья сразу организовали им с молодой женой комнату (где Маргарита Беляева вскоре родила дочь) и помогли будущему писателю устроиться юрисконсультом в Наркомат (народный комиссариат) почт и телеграфов. Беляев много раз говорил, что юриспруденция не вызывает у него энтузиазма, и, хотя она уже не раз спасала его от голодной смерти, нет ничего удивительного, что при первой возможности он снова занялся более приятным для себя делом — журналистикой, начав сотрудничать с внутриведомственным журналом «Жизнь и техника связи». Примерно за год Беляев стал автором значительной части материалов, опубликованных опять под множеством псевдонимов, то есть, видимо, заменил собой добрую половину редакции. А в 1925 году уже под собственным именем писателя в московской «Рабочей газете» и затем в журнале «Всемирный следопыт» был опубликован рассказ (ещё не роман) «Голова профессора Доуэля». Это событие считается началом биографии Беляева-фантаста. И справедливо: с этого момента фантастика начала присутствовать в его жизни постоянно и очень плотно. Сразу вслед за «Головой профессора Доуэля» в том же журнале напечатали роман «Последний человек из Атлантиды», а в следующем году — «Остров погибших кораблей». В издательстве ЗИФ («Земля и фабрика») вышел сборник рассказов, а газета «Гудок» (та самая, с которой сотрудничали Ильф и Петров, Олеша, Булгаков, Катаев, Паустовский, Зощенко и другие) начала публикацию «Властелина мира». Ещё год спустя — «Борьба в эфире» (под названием «Радиополис»; единственная в советской фантастике история о войне с Америкой) в родном журнале «Жизнь и техника связи» и книжное переиздание двух первых романов. В 1928-м — знаменитый «Человек-амфибия» в журнале «Вокруг света» и сразу три книжных издания, как с повторами журнальных публикаций, так и с новыми повестями и рассказами. За следующие два года — ещё три романа и почти два десятка рассказов. В любом очерке, посвященном Беляеву, обязательно будет сказано, что «Голова профессора Доуэля» написана на основе недоступного для большинства людей личного опыта. И верно, Беляев говорил, что сама идея живой головы, лишённой тела, пришла, когда он, загипсованный, долгие несколько лет неподвижно лежал в постели. Но это далеко не единственный и, пожалуй, не самый яркий личный опыт, вложенный в произведение. Обратите внимание, насколько «Голова профессора Доуэля» пропитана страстным неприятием насилия над личностью. Трагедия Доуэля не только в том, что он лишён тела, но и в том, что он беспомощен перед другими людьми и полностью подвластен их воле. И в дальнейшем, каким бы научно выверенным и приключенчески увлекательным ни был новый роман, в нём всегда было место и для отражения личности автора, его личных этических убеждений и моральной позиции. Так, в «Последнем человеке из Атлантиды» описана гибель огромной страны, падение цивилизации. Беляев был живым свидетелем не самых приглядных страниц революции — видел стихию, захлёстывающую мир, своими глазами. А нередко он и вовсе отступал от формата «популярного очерка», и тогда его книги становились подлинными социальными драмами. Таков, как ни парадоксально, «Остров погибших кораблей», начинавшийся вообще-то как беллетризация американского приключенческого фильма 1923 года. Быстро разделавшись с пересказом не им придуманной фабулы, Беляев перешёл к тому, что интересовало его на самом деле: как сейчас бы сказали, «социологии изолированных сообществ», природе борьбы за власть. В «Человеке, потерявшем лицо» — страницы, рассказывающие про гипофиз и влияние эндокринной системы на фенотип, увлекательны и важны для понимания происходящего, но настоящий сюжет книги — история внутреннего одиночества, не зависящего от внешних обстоятельств. Так же, как во «Властелине мира» главное — вопросы свободы воли, а не исследования электрической активности человеческого мозга. Итак, за пять лет — восемь романов (считая не изданный в те годы «Чудесный глаз»), несколько повестей, рассказы (немного реалистических и большой цикл фантастических), две книги об истории и работе почты, — и это всё, будучи в значительной степени прикованным к постели. Хотя, возможно, именно этим и объясняется фантастическая работоспособность Беляева: лишённый возможности активно жить в реальности, в своих книгах он становился подлинным властелином мира — в самом высоком смысле этого слова. Недаром ещё один постоянный лейтмотив многих его книг — прорыв в безграничное пространство: будь то океан в «Человеке-амфибии», небо в «Ариэле» или космос в «Прыжке в ничто». И это всё — двадцатые годы. В тридцатых ситуация поменяется, а пока ещё можно творить, не слишком оглядываясь ни на официальную, ни на внутреннюю цензуру. И Беляев творит. Первый настоящий советский писатель-фантаст, сделавший фантастику основой своего творчества. И человек, каждый день одерживающий победу в безнадёжной борьбе с тяжёлой болезнью. Впрочем, главная схватка с драконом была у него впереди. 888888888888888888888888888888888888888888888888888888 Рыцарь фантастики. Александр Беляев, часть 2. Путь к свободе. К 1930 году Александр Беляев стал главным советским писателем-фантастом. Он уже несколько лет зарабатывал только литературным трудом, его романов и рассказов ждали, номера журналов с его публикациями втридорога перепродавали на рынках. Герберт Уэллс позже скажет, что даже немножко завидовал не только таланту Беляева, но и его тиражам. Но жизнь при этом легче не становилась. Здоровье не улучшалось. Из-за необходимости то провести ещё один курс лечения, то хотя бы сменить климат писатель часто переезжал. Из Москвы в Ленинград, оттуда в Киев, потом обратно в город на Неве и наконец в Пушкин (Царское Село) под Ленинградом. В 1930-м Беляевы похоронили старшую дочь, вскоре после этого младшая — двухлетняя Светлана — тяжело заболела. Конец начала. В государстве тем временем происходят серьёзные изменения. Объявлен конец НЭПа, на месте вольницы небольших издательств воцарился ОГИЗ (Объединение государственных издательств), одни журналы закрылись, другие получили указание взять новый курс и начали косо смотреть на фантастику. В 1930 году ещё выходят публикации Беляева, подготовленные к печати ранее, но за весь 1931-й у Александра Романовича опубликована только одна небольшая повесть и пара реалистических рассказов, а в 1932-м нет и этого. В попытке заработать Беляев отправляется юрисконсультом в Мурманск (северная надбавка очень бы пригодилась), но едва выдерживает там полгода. До Первого съезда советских писателей ещё оставалось время, но новое место фантастики, которое на съезде объявят официально, подспудно уже было определено. Если в двадцатые жанр рассматривался как ещё один инструмент создания Ногтю поуиз, пото зоуейсиз, то в тридцатые он стал не нужен и даже вреден. Упразднялись не только спорные «красные пинкертоны», но и любая увлекательность, кроме увлекательности планов народного хозяйства; любая романтика, кроме романтики трудового подвига; любая любовь, кроме любви к социалистической родине... Беляев оказался в сложном положении. Писать научно-популярные очерки он умел, но любил-то он фантазировать, мечтать, отпускать воображение в свободный полёт. Впрочем, чего Александр Романович и не умел, и не любил, так это опускать руки. На короткое время он, кажется, вообще остался единственным писателем, который отваживался работать в столь непонятном и опасном жанре. Все авторы блестящих произведений 1920-х либо замолчали, либо занялись реалистической литературой. А что делать? Старая фантастика уже разгромлена и признана негодной, а внятных новых директив от партии и правительства не поступило (и не поступит ещё несколько лет). Писать фантастику— всё равно что брести в тумане по минному полю: неизвестно, какой шаг окажется последним. Критика уже прошлась по Александру Чаянову, по Яну Ларри, да так, что камня на камне не оставила, как и надежд на дальнейшую работу. Это было даже парадоксально: фантастика больше не печаталась, а разгромные статьи о ней продолжали выходить. Беляев начал искать ходы, способы, варианты. Как соблюсти новые условия игры — и всё же сделать увлекательный сюжет, не стреноживая фантазию. Критика обрушилась на отступника всей массой. Громили в том числе сверхпопулярные ещё пару лет назад «Голову профессора Доуэля» и «Человека-амфибию»: «Идея романа реакционна, так как она пропагандирует ничем не оправданные хирургические эксперименты над людьми», — писал авторитетный журнал «Литературная учёба». Только к 1933 году Беляеву удаётся пробить в печать следующий роман — «Прыжок в ничто», историю с удивительно достоверным для того времени описанием космического полёта. Чтобы книга получила зелёный свет, пришлось заручиться поддержкой Николая Рыни-на, известного учёного в области зарождающейся космонавтики, а позже и раздобыть благословение самого Константина Циолковского. В следующем году вышел «Воздушный корабль», также развивающий многие идеи Циолковского. Однако на авторитете одного покровителя (и то условного: Константин Эдуардович не стремился ввязываться в текучку литпроцесса) далеко не уедешь. Путь в лабиринте. В 1934 году Беляев даже ввязывается в публицистическую полемику. В статье «Создадим советскую научную фантастику» он прямым текстом говорит: вы сами не знаете, чего от нас хотите. Стоит автору чуть оторваться от того, что уже почти открыто и изобретено, — он получает обвинения в псевдонаучности. Скрупулёзно следует очевидным тенденциям — нарывается на отзыв: «мало фантастики». Сюжет вялый — «читать неинтересно». Сюжет увлекательный — «отвлекает от изложения научных фактов». И так далее. Ещё одно противоречие Александр Романович сформулировал так. С одной стороны, нельзя строить фабулу на конфликтах современности, потому что все они — следствие пережитков прошлого и вскоре будут решены. С другой стороны, конфликтами, которые могут возник-нуть в обществе будущего — без классов, частной собственности и войн, — надо зацепить именно современного читателя, живущего проблемами сегодняшнего дня, где всё это пока ещё есть. Д,а и критикуют фантастику (а критика — важнейший элемент обратной связи, крайне ценный и для отдельных авторов, и для развития жанра в целом) не литературоведы, просто не знающие, как подступиться к новому химерическому жанру, а учёные. Как следствие, они начисто игнорируют литературную составляющую или, что ещё хуже, судят о ней в меру своего разумения... Беляев не мог упомянуть ещё об одном виде критиков. Фантастику очень активно обсуждали идеологи, которых волновало только поведение героя: насколько оно соответствует абстрактному, стерильному образу человека будущего. Но в том же году Самуил Маршак, говоря о новой детской литературе, заодно д,ал определение новой фантастики — литературы для детей и подростков, сочетания сказок с научно-популярными брошюрами. И, кажется, тем самым не погубил фантастику, а скорее спас её — прикрыл и замаскировал. Как тут не вспомнить о тотальном уничтожении жанра во время «культурной революции» в Китае, которое происходило с особым рвением, едва ли не большим, чем при прочих «чистках»... Но об этом можно рассуждать только с позиции сегодняшнего дня. Что ж, с середины тридцатых Беляев пытался играть по новым правилам. После публикации «Воздушного корабля» последовала курьёзная история с романом «Чудесный глаз» об исследованиях океанского дна с помощью новейшей телекамеры. Во время своего пребывания в Киеве (1929-1931) писатель не мог ничего пристроить в местные издательства. Правительство в тот период взяло чёткий курс на «украинизацию»; публикация на русском была никому не интересна, а денег на переводчика у Беляева не хватало. Непонятно, как это получилось — то ли роман, ещё тогда отданный в работу, дождался своего часа в одном из киевских издательств, то ли уже позже, лишившись возможности публиковаться в РСФСР, Беляев поднял старые связи, — но в 1935 году «Чудесный глаз» (в переводе «Чудесне око»), написанный ещё в 1928-м, вышел отдельным изданием. Для печати на русском он уже не годился: сюжет у него слишком увлекательный, идеологическая выдержанность недостаточная, в общем, вредительская фантастика, как она есть! — а вот на республиканском языке выпустить получилось. Такое положение дел сохранялось в СССР вплоть до перестройки — на украинском, эстонском и других языках печаталась фантастика, которую на русском напечатанной и представить было нельзя. Не то чтобы откровенно антисоветская, но очень сомнительная. Оригинал «Чудесного глаза» на русском найти не удалось, и, когда в 1956 году книги Беляева вернулись к читателю, роман пришлось переводить обратно. Так и закрепилось за ним название «Чудесное око» — прямая калька с украинского. В 1935 году умер Константин Эдуардович Циолковский, и в память о своём кумире Беляев написал роман «Звезда КЭЦ» (1936), полный идей Циолковского и космических приключений. Следом вышла своеобразная повесть «Небесный гость» о самопожертвовании во имя науки. Это была первая, не очень уверенная попытка автора ограничиться проблематикой того самого теоретического будущего, где коммунизм победил: готовность персонажей пожертвовать собой выглядит скорее бессмысленной, чем героической. Ещё одной попыткой нащупать проблематику мира победившего социализма стал роман «Лаборатория Дубльвэ». В нём девушка выбирает себе научного руководителя из двух знаменитых учёных, у которых разный подход к исследованиям. Весь сюжет представляет собой сравнительное описание этих двух подходов, а острие конфликта — спасение одного из учёных, заигравшегося с не до конца изученной технологией. Параллельно Беляев перерабатывает в роман «Голову профессора Доуэля». Причин тому несколько. Во-первых, с момента публикации дебютного рассказа мастерство Беляева как писателя значительно выросло. Во-вторых, с фантастикой дела по-прежнему обстояли сложно, а у «Головы профессора Доуэля» накопилось что-то вроде кредита доверия — уж больно популярным было это произведение в своё время. Переработка рассказа в роман чем-то сродни написанию продолжения: появляются новые приключения полюбившихся героев, описываются новые подробности их жизни. Идея перелицовки старых трудов показалась автору перспективной, и в 1940 году он выпустил новую версию ещё одного своего романа: «Человек, потерявший лицо» превратился в «Человека, нашедшего своё лицо». В отличие от «Головы профессора Доуэля», здесь Беляев не только расширил повествование, но и принципиально изменил сюжет. История личности превратилась в историю классовой борьбы, главный герой стал чуть ли не вожаком рабочего восстания и, как следует из нового названия романа, нашёл в том своё истинное призвание. Фея для Золушки. Как ни старался Александр Романович играть по новым правилам, получалось у него далеко не идеально. Свежих сюжетов стало намного меньше, и они чередовались с переделками уже опубликованного. А те, что всё-таки появлялись, проигрывали его же ранним работам. «Под небом Арктики» — роман о преобразовании Севера и победе над вечной мерзлотой — написан уже в полном соответствии с нормами фантастики «ближнего прицела», как и «Небесный гость». После единственной публикации он не переиздавался до недавнего времени, даже в период триумфального возвращения в 1960-е. Но как бы неуклюже ни смотрелись его новые романы на фоне книг 1920-х, они всё равно были на голову выше всей прочей предвоенной фантастики. Правда, её и выходило-то всего ничего. Из авторов, попавших в фантастику неслучайно, публиковались молодой украинский журналист Владимир Владко, сотрудник газеты «Гудок» Григорий Гребнев, певец «будущей войны» Ник. Шпанов... Из более-менее приличных — Григорий Адамов с «Тайной двух океанов» и «Победителями недр». В 1938 году — уже разобравшись в ситуации и картографировав для себя новую «страну Фантазию», уже назвав фантастику, точно и безжалостно. Золушкой литературы — Беляев говорит в очередной статье: «Рассказы писались по такому примерно трафарету. В выходной день трёхдневки ленинградский рабочий летит в стратоплане на Памир посмотреть гелио-станции. Час-полтора — ион на месте. Осматривает гелиостанции и задаёт вопросы. Инженер отвечает. Когда вопрос-ответная лекция окончена, рабочий благодарит инженера и улетает обратно в Ленинград.» А дальше Беляев скрупулёзно объясняет, почему это плохо и как этого избежать. Фактически он составляет полное и очень подробное руководство «Как быть фантастом в условиях третьей и последующих пятилеток и при этом писать отличные книги». Наверное, ему казалось, что этого достаточно для любого думающего человека с крупицей таланта и любовью к фантастике... Но увы. Эпохе фантастики «ближнего прицела» предстояло длиться ещё почти 20 лет. В свете всего вышесказанного удивителен последний роман Беляева — «Ариэль», не только не воспевающий достижения социализма, но вообще практически не затрагивающий тему классовой борьбы. Есть разве что антиколониальный пафос, однако его уместность в книге, где главный герой воспитан индийцами, оспорить труднее. В этом произведении не только отсутствует научное обоснование левитации Ариэля, но и напрямую описываются экзотические оккультные и теософские практики. Мечта о полёте стала символом, квинтэссенцией свободы для скованного корсетом человека, которому выносить обычное земное притяжение было больнее, чем другим. Удивительно не то, что Беляев написал такую книгу: тяжело даже представить, как надоело ему мучительно подгонять свои замыслы под требования Главлита. Удивительно то, что роман был опубликован. Да, он вышел в уже осаждённом Ленинграде, и почти весь тираж там сгинул — сгнил от сырости или сгорел в буржуйках, — но почему вообще в 1941 году издатели сочли достойной внимания такую безыдейную историю? Возможно, по той же причине, по которой они отвергли повесть «Чёрная смерть», где Беляев описывал применение фашистами жуткого бактериологического оружия: хотели отвлечь читателя от происходивших в реальности ужасных событий. Как бы то ни было, последний аккорд этой симфонии получился на редкость символичным. Беляев вырвался из тисков предписанных норм творчества, выбрался за пределы установленных для фантазии границ. И его книга вышла — в самый жуткий для города и страны период. Кто знает, сколько людей успели купить роман в магазинах осаждённого Ленинграда и прочитать его и скольким он спас жизнь — дав дополнительные полчаса жара буржуйки или подарив толику душевного тепла и надежды. А сама книга сгинула — можно даже сказать, что погибла на войне. Возвращение её состоялось только через 12 лет. Над временем. Александр Романович Беляев умер от голода в занятом немцами Пушкине. Его жену, дочь и тёщу нацисты увезли в Германию. Благодаря происхождению тёщи (она была шведкой, но при обмене паспортов её и дочь записали немками) всем троим присвоили статус фольксдойче (этнический немец), что чуть повышало шансы на выживание. Единственная книга Беляева, появившаяся после войны, — очередное переиздание «Человека-амфибии», которое выглядит как случайность. Роман выпустили в 1946 году с довольно снисходительным предисловием (мол, мастером слова Беляев не был, но всё же отнесёмся с пониманием к нашему первому настоящему писателю-фантасту). Его не публиковали по одной простой причине: вернувшиеся из Германии жена и дочь, перемещённые лица, да ещё и фольксдойче, угодили в фильтрационные лагеря и были отправлены в бессрочную ссылку в поселение под Барнаулом. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы забыть о самом существовании такого писателя. Забвение продолжалось 11 лет. Но умер Сталин, прогремел XX съезд, и в 1956 году семья величайшего советского фантаста первой половины столетия получила право вернуться из ссылки. А произведения Беляева возвратили читателям. В 1956-м был издан толстенный двухтомник избранного, в 1957-м — двухтомник и два трёхтомника, в 1958-м — четыре книги, в 1959-м — десять (!), в 1963-м — восьмитомное собрание сочинений... И далее до сегодняшнего дня процесс идёт без пауз и остановок. К сожалению, говорить о сколько-нибудь академическом подходе к изучению его творчества долгое время не приходилось. По сути, и поныне не приходится. Некоторые публикации Беляева обнаруживают только сейчас, а единственная биография, как уже отмечалось в первой части статьи, полна белых пятен. Хорошо хоть для собраний сочинений («Отцы-основатели. Русское пространство. Весь Александр Беляев» от «Эксмо» и «Ретро библиотека приключений и научной фантастики» от «Престиж Бук») отыскали много журнальных публикаций 1920-1930-х годов, прежде не переиздававшихся. А ведь в периодике тех лет остались не только рассказы, но и несколько романов! В советское время ситуация была ещё хуже: тогда сформировался некий «официальный» корпус текстов Беляева, который и тиражировали раз за разом во всех издательствах огромной страны. Очень хочется верить, что рано или поздно Беляев займёт подобающее ему место в отечественной литературе. Это не только невероятно мужественный человек, не только талантливый писатель и прогнозист, описавший в своих книгах десятки фантастических идей — причём большинство (!) из них со временем реализовались, — но и первый настоящий писатель-фантаст нашей страны, рыцарь фантастики, благодаря которому жанр в принципе уцелел, ведь Беляев писал фантастику, когда больше никто не решался, и всё последнее десятилетие отпущенной ему жизни искал новые тропы для тех авторов, что должны (он, несомненно, верил в это) прийти ему на смену. Журнал Мир фантастики . Спецвыпуск № 7 / 2022 г. https://fantlab.ru/edition345964 *** На украинском в тот период вышли 3 книги: https://fantlab.ru/edition127477 https://fantlab.ru/edition159428 https://fantlab.ru/edition137066 Причём "Звезда КЭЦ", как и "Чудесное око", тоже первое книжное издание: Первое книжное издание: БЄЛЯЄВ Олександр. Зірка КЕЦ: Науково-фантастичний роман / Худ. Н. Травін. – Киïв-[Одеса]: Молодий більшовик, 1936. – 244 с. 2 крб. 25 коп., оправа 50 коп., 15 000 пр. https://fantlab.ru/work3064 Когда, по мнению автора статьи, курс на украинизацию закончился, то в 1940 г. в киевской газете вышла повесть https://fantlab.ru/work983781 https://fantlab.ru/work1255749 и Одесская киностудия предложил Беляеву снять фильм по рассказу "Анатомический жених". Сценарий был назван "Когда погаснет свет" https://fantlab.ru/blogarticle69464 Письмо писателя А. 3. Сокольскому, сотруднику журнала “Вокруг света” от 14.06.1941. "Дорогой Александр Захарьевич! (Или Захарович? Как Вы предпочитаете?) Мы все будем рады, если Юрка остановится у нас. Сейчас у меня живет редактор-консультант Одесской студии И. Т. Ростовцев, с которым я работаю над сценарием. Но работа подходит к концу — максимум на неделю, — (считая и переписку). Как только он уедет, я сообщу, и тогда милости просим. В “познавательном смысле” поездка в Л-д, конечно. Дает больше. Жаль, что Вы не сможете. “Человек” (-амфибия. — Э. К.) и мне больше нравится, чем “Звезда” (КЭЦ. — Э. К.). Сегодня М.К. должна привезти новорожденного “Ариэля” — летающего человека. Этот роман будет ждать Юрку. Бедняжка Светлана все еще лежит в гипсе. Мечтает скоро ходить… тяжело! Работа над сценарием идет успешно, но ведь это рулетка — кино. Конечно, постановка фильма имела бы для меня большое значение: книжный рынок сбыта все суживается: Детиздат передают в НКПрос, — будут издавать лишь для школьных библиотек, “Сов. писатель” лишен права переизданий. Целую. Привет от всей фамилии [нрзб] и вашим. Беляев." А ещё до украинизации, как видно, в 1924 г. в Киеве на русском языке был издан романс Беляева https://fantlab.ru/work1535182

|

| | |

| Статья написана 10 февраля 2022 г. 19:12 |

1940 На пороге великих открытий // Большевистское слово. 1940. № 5. 10 января. С. 4.

Пятнадцать смелых // Большевистское слово. 1940. № 8. 18 января. С. 2. Капризы климата // Большевистское слово. 1940. № 10. 25 января. С. 4. Парки летом // Большевистское слово. 1940. № 15. 6 февраля. С. 3. Еще о библиотеке // Большевистское слово. 1940. № 17. 10 февраля. С. 3. Анатомический жених // Большевистское слово. 1940. № 18. 12 февраля. С. 3–4. Гениальный ученый [О И. П. Павлове] // Большевистское слово. 1940. № 23. 27 февраля. С. 4. Жюль Верн (К 35-летию со дня смерти) // Большевистское слово. 1940. № 34. 24 марта. С. 4. Новости военной техники // Большевистское слово. 1940. № 36. 30 марта. С. 3. Михайло Ломоносов // Большевистское слово. 1940. № 43. 16 апреля. С. 3. Больше простоты, точности // Большевистское слово. 1940. № 51.5 мая. С. 3. Рождение радио // Большевистское слово. 1940. № 52. 8 мая. С. 4. Герой-победитель (К 10-летию со дня смерти Фритиофа Нансена) // Большевистское слово. 1940. № 55. 15 мая. С. 4.

|

| | |

| Статья написана 10 февраля 2022 г. 00:22 |

Блистатсльный штурм космоса, запуски спут- ников, полеты лунников удивительно отчет- ливо показали могущество человеческого ра- зума. Атомная энергетика, реактивная авиация, подъемы ракет в верхние слон атмосферы, полупро- водники, радиоэлектроника, новые синтетические материалы — лаже столь краткий перечень убеждает: середина XX века явилась временем замечательных свершений в науке и технике.

Что же ждет нас впереди? Не только писатели- фантасты, но ученые и инженеры пишут как о реальном и сравнительно недалеком будущем о безмерном энергетическом могуществе человека» о путешествиях на Луну и планеты, станциях вне Земли, об авиации сверхвысоких скоростей, небывалом расцвете химии, биологии, медицины, об освоении глубин океана, о грандиозных проектах переделки природы... Надо н в художественных образах воплотить завтрашний день научно-технического прогресса! Но если фантастическая беллетристика в последние годы переживает определенный подъем, то, к сожалению, того же нельзя сказать про фантастику в кино. Художественная кинематография проходит мимо богатейших россыпей тем и почти нс использует тс широкие возможности, которые открывают перед ней современная техника и наука. А ведь самое массовое из искусств может наиболее убедительно и наглядно воплотить в зрительных образах мир мечты, мир грядущего. В советском кинематографе научная фантастика никогда не получала широкого развития. Среди фильмов раннего периода можно назвать «Аэлиту» по роману А. Толстого. Наиболее интересным фильмом среди фантастических картин 30-х годов является бесспорно «Космический рейс» режиссера В. Журавлева. Он привлекал внимание как смелая попытка заглянуть в будущее. О работе над этим фильмом уже рассказывал в нашем журнале В. Журавлев (1938, /6 11). Необходимо отметить, что по своему постановочно-техническому уровню его фильм не уступает «космическим» фильмам последних лет, за исключением отдельных деталей. Конечно, в успехе этого фильма большую роль сыграла консультация великого ученого К. Э. Циолковского. Несмотря на отсутствие острого сюжета, недостаточно разработанные образы героев, фильм смотрится с интересом и сейчас. Говоря о послевоенной советской кинофантастике, по пальцам одной руки можно пересчитать фильмы, показывающие будущее науки, хотя бы и в отдельных его аспектах. К тому же весь этот скудный фонд никак нельзя отнести к числу удач нашего кинематографа даже при самом снисходительном к нему отношении. Появились картины о покорителях морских глубин — «Тайна вечной ночи» и двухсерийная «Тайна двух океанов». Этим двум фильмам присущи общие недостатки, прежде всего — отсутствие достоверного показа науки и техники, лишающее кинокартины убеждающего зрителей правдоподобия, отсутствие ярких образиых решений. Не случайно оба эти кинопронзведе- ния не оставили заметного следа в истории нашего киноискусства. К сожалению» осталась незавершенной давняя попытка создать фильм о полете на Венеру — "Голубая звезда» (по сценарию С. Болотина и А. Толстого, режиссер А. Птушко). Эта работа была только начата. Сделанные тогда пробы показывают, что фильм обещал быть оообснно интересным своей постановочно-технической стороной. Так, полет должен был происходить на ракете, снабженной солнечной энергетической установкой с фотоэлементами. Эту оригинальную идею, выдвинутую в нашей стране, предполагалось зримо воплотить на экране. Следует заметить, что для наших фантастических фильмов характерны отсутствие реалистической фактуры и примитивность постановки. На наших студиях не умеют достаточно правдоподобно воплотить на экране космические корабли и батисферы, морских животных, лунный пейзаж. В Луну, показанную в фильме к Человек с планеты Земля», никак нельзя поверить. Точно так же зритель не верит в резиновых кальмаров из фильма «Тайна вечной ночи». А ведь смогли же, например, чехословацкие кинематографисты в «Тайне острова Бэк- Кап» с удивительным мастерством показать необычную технику в представлении Жюля Верна. Ожившие гравюры — иллюстрации романов Ж- Верна—вызывают улыбку потому, что зрителя забавляет контраст между старой фантастикой и нашими сегодняшними машинами, но прием этот оригинален и не лишен убедительности. ...Итак, несколько фантастических художественных фильмов за пятнадцать послевоенных летне слишком ли это мало? К тому же тематически кинофантастика очень бедна — в ней затронуты всего две темы: о космических полетах и о путешествиях в глубины океана. А будни нашей науки необыкновенно содержательны и разнообразны — она выдвигает все новые и новые идеи, смелые проекты. Мы вступили в эпоху развернутого строительства коммунизма, и наука играет в нашем обществе первостепенную роль. И кому, как не нашим кинематографистам, попытаться воссоздать в зримых образах все величие советской науки, грядущие победы техники в нашей стране? Слов нет, задача очень трудна. Но ведь даже и попытки решить ее сделали только немногие кинематографисты. Возможности кино возросли необычайно. Почему же и сейчас в немногочисленных фантастических фильмах встречаются грубые макеты, примитивные декорации, сплошь и рядом дают о себе знать досадные технические ошибки? Крайне бледны образы людей в этих фильмах, они настолько шаблонны, что совершенно не запоминаются и по существу являются манекенами. Ведь нет же ни одной игровой научно-фантастической картины, герои которой стали бы популярны. Причины столь резкого отставания нашей кино- фаитастикн кроются не только в робости постановщиков. Одна из них заключается в том, что крупные писатели сейчас не работают в жанре кинофантастики. К созданию новых талантливых сценариев этого жанра надо привлечь литературную молодежь и признанных мастеров литературы. При этом следует обратить самое серьезное внимание на развитие кинофантастики для детей и юношества. Пусть в художественной кинофаитастике иаших дней найдут наши подростки, молодежь и все советские зрители и подлинную научность, и волнующую сердечность — все то, что может сделать этот важный жанр популярным, любимым. • Предлагаем вниманию читателей журнала «Искусство кино» научно-фантастический сценарий А. Беляева, обнаруженный в архиве писателя. Постановка фильма по этому сценарию намечалась в 1941 году на Одесской студии, ко осуществлена не была. Александр Романович Беляев—основоположник советской научной фантастики, один из крупнейших ее представителей. В его творчестве «физика» и «лирика» всегда дружили. Романы «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля» и другие его произведения пользуются широкой известное гью. А. Беляев в последние годы жизни заинтересовался кинодраматургией. Его сценарий «Когда погаснет свет» был написан перед самой войной по малень» кому рассказу того же автора «Анатомический жених» (1940). Однако если рассказ носил преимуществен» но юмористический характер, то в сценарии, содср-жащем элсменты социального памфлета, развита тема трагической судьбы большого научного открытия в капиталистическом мире. Думается, что знакомство с этим единственным кннопроизведением замечательного советского пи» сателя-фантаста представит интерес для читателей. с. 109 — 111 журнал "Искусство кино" №9 за 1960 г.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов