Граммофон веков и вечерняя небесная газета в “Граммофоне веков” Е.Д. Зозули; “легкий аэропиль” и система метеорофора в “Путешествии моего брата Алексея в страну крестьянской утопии” А.В. Чаянова; “гигантские алюминиевые корабли, горящие хрус-тальными стеклами многочисленных кают” в “Первомайском сне” В.Т. Кириллова; “Интеграл” в романе Е.И. Замятина “Мы”; газ, по¬гружающий человека в состояние длительного анабиоза, идеограф, воздушные корабли, радиоактивный душ, поглощающий яды и уби¬вающий бациллы сна, и ванная с бесцветной питательной жидкос¬тью, заменяющая пищу в романе Я.М. Окунева “Грядущий мир”; ма¬шина “обратного тока” в романах В.П. Катаева “Остров Эрендорф” и “Повелитель железа”; установка электро-климата в “Месс-Менд” М.С. Шагинян; дымовая канализация, засухоустойчивые сорта куку¬рузы и пшеницы, способ производства несгораемой и неломкой целлюлозы, заменяющие сон таблетки в романе Вс.В. Иванова и В.Б. Шкловского “Иприт”; “стада гигантских цеппелинов”, двухме¬стные аэробили, длинные аэроэкспрессы в романе А.В. Шишко “Господин Антихрист”; воздушные дороги, “аэропоезда дальнего летания”, радиоэкран на Плас д’Опера и стеклянный колпак над Па¬рижем в его же повести “Конец здравого смысла” и “железные” в романе “Аппетит микробов” — список фантастических открытий и изобретений, упомянутых в произведениях, о которых речь шла вы¬ше, можно продолжать и продолжать.

Среди технических достиже¬ний, преображающих мир будущего, есть и уже привычные роботы, телевизоры, пассажирские самолеты, и остающиеся пока в области фантазии граммофон веков, идеограф и стеклянный колпак над Па¬рижем. Тем не менее, даже в тех случаях, когда речь шла о самых не¬вероятных вещах, писатели в большинстве своем ориентировались на сведения о проводящихся научных исследованиях или отталкива-лись от уже имеющихся технических достижений. “Все чудеса тех¬ники грядущего мира имеются уже в зародыше в современной тех¬нике, — отмечал в послесловии к книге “Грядущий мир” Я.М. Оку¬нев. — Радий, огромная движущая и световая энергия которого изве¬стна науке, заменит электрическую энергию, как электрическая энергия заменила силу пара и ветра. Работы ученых над продлением человеческой жизни, над выработкой искусственной живой мате- ши, над вопросом омоложения, над гипнозом, над психологически¬ми вопросами — достигли за последние десятилетия крупных успе¬хов. Современная наука делает чудеса и шагает семимильными ша¬гами к победе над природой. Все то, что изображено в этом романе, либо уже открыто и применяется на деле, либо на пути к откры¬тию” . Даже появление искусственного золота писатель подчеркну¬то связывает не с алхимией, а с наукой. “Над этой задачей — над от¬крытием способа приготовления искусственного золота — в настоя¬щее время работает ряд ученых, иесть полное вероятие ожидать, что наука добьется успеха в этом направлении” , — пишет он в после¬словии к первому изданию рассказа “Золотая петля”, и в 1926 г. по¬вторяет: “Называя свой рассказ фантастическим, автор вовсе не на¬мерен сказать этим, что он изображает в нем невероятные события. Даже искусственное золото, на возможности открытия которого по¬строены выводы автора, является если не вероятностью, то пробле¬мой, занимающей умы многих современных буржуазных химиков” .

Реальную основу имели и машина обратного тока, и лучи смер¬ти — пожалуй, самые популярные изобретения в фантастической прозе середины 1920-х годов. В качестве одного из возможных ис¬точников, свидетельствующих об исследовательской работе, кото¬рая велась в данном направлении, приведем заметку под названием “Сенсационное изобретение”, опубликованную в берлинской газет “Призыв” в феврале 1920 г.:

“Нам доставлен любопытный материал — изобретение одног нашего соотечественника. Вопрос идет об опытах взрыва на рассгоянии. Пока изобретателю удалось добиться путем теоретическим даже практическим совершить опыт трансформировать электрическую энергию в световую, производя в эфире колебания достаточке быстрые, чтобы они фиксировались на сетчатой оболочке человеческого глаза. Им сконструирован особый аппарат, при помощи ко торого он производит электрические волны весьма короткие, н очень сильного напряжения. Далее им установлено, что все метал лические части аппаратов и инструмент отзываются на волны резонансом, давая искры, т.е. звуки, нечто вроде крепитации, что межд прочим приводится им в связь со взрывом, происшедшим в свое время на французском броненосце “ЫЬеЛё”.

При дальнейших работах изобретатель добился возможности ре флектировать колебания, которые сопровождают световые волны причем он может их пускать в желаемом направлении. Вследстви этого получилась возможность производить взрывы пороха, динами та, бензина, аэропланов и дирижаблей, находящихся на земле или в воздухе, а также арсеналов, пороховых погребов и всех родов газа.

На зависящем от величины аппарата расстоянии он может безо¬шибочно определять нахождение металла. (...) Аппараты эти произ¬водят известные колебания, при помощи которых можно, как выра¬жаются артиллеристы, идентифицировать и индивидуализировать расстояние и местонахождение тех предметов, которые должны быть обстреляны.

Он уверяет, что в состоянии посылать по определенному на¬правлению волны, причем, если на пути этих волн встречаются взрывчатые вещества, то последние взрываются.

Эти волны имеют также свойство размагничивать мгновенно “динамо”, находящийся в сфере их действий: обыкновенный черный порох, находящийся в металлических помещениях, подвергаясь дей¬ствию лучей, взрывается. Тот же порох, заключенный в деревянных коробках, теряет на время свои взрывчатые свойства” .

В середине 1920-х годов особую актуальность приобретает тема межпланетных путешествий. В 1924 г. в прессе появляются сообще¬ния о готовящемся в Америке запуске ракеты на Луну. Американ¬ский физик Роберт Годдард, профессор Ворчестерского университе¬та, опубликовавший в 1919 г. в известиях Смитсоновского института исследование “Способ достижения крайних высот” , объявляет о подготовке пробного полета на Луну. Планируется, что беспилотная ракета, стартовав с Земли со скоростью одиннадцать километров в секунду , за четверо суток достигнет той точки между Землей и Лу¬ной, где лунное притяжение начнет преодолевать земное, и, начав падение, примерно через двое суток столкнется с лунной поверхнос¬тью. Апрельский номер журнала “Рорн1аг Зшепсе” сообщал, что за¬пуск ракеты назначен на четвертое июля. “Если опыт окажется удачным, то ракета Годдарда перекинет мост через пространство в 400 000 километров, отделяющих нас от нашего ближайшего небес¬ного соседа, и отметит новую эпоху в вопросе междупланетных сообщений, — писал М. Лапиров-Скобло в журнале “Молодая гвар¬дия”. — Вопрос о междупланетном сообщении из мечты романистов начинает становиться реальной проблемой ученых-изобретателей” . Как видим, известия о готовящемся полете вызвали отклики не толь¬ко в научно-популярных, но и в научно-художественных изданиях. Еще в марте 1924 г. статью “Междупланетное сообщение” в журнале “Звезда” опубликовал Я.И. Перельман, автор выдержав¬шей к 1924-му г. пять изданий книги “Межпланетные путешествия”. Он напоминал, что первым человеком, указавшим путь к созданию летательного аппарата, способного двигаться в пустоте, был рево¬люционер, участник покушения на Александра II, Н.И. Кибальчич. Проект Кибальчича увидел свет лишь в 1918 г., в журнале “Былое”, но еще раньше, в 1903 и 1911 гг. в журналах “Научное Обозрение” и “Вестник Воздухоплавания” появились работы К.Э. Циолковского, в которых обосновывался принцип действия ракеты. Свои идеи К.Э. Циолковский развивал в брошюре “Исследование мировых про¬странств реактивными приборами”, изданной в Калуге в 1914 г. Принцип действия многоступенчатой ракеты был разработан немец¬ким ученым Германом Обертом. В книге “Ракеты в межпланетные пространства” он доказывал, что при современном уровне развития науки и техники возможно создание летательных аппаратов, способ¬ных подниматься за пределы земной атмосферы, что усовершенство-ванные соответствующим образом подобные аппараты могут до¬стичь скорости, необходимой для преодоления земного притяжения, что возможно создание пилотируемых моделей, и, наконец, что раз¬витие междупланетного воздухоплавания сулит немалые экономиче¬ские выгоды. Оберт, в частности, предлагал запустить гигантскую ракету так, чтобы она вращалась вокруг земли наподобие спутника. Сообщение с землей должно было поддерживаться при помощи не¬больших аппаратов, а большие ракеты — наблюдательные станции — пристраивались бы на орбите к головной ракете, формируя посте¬пенно межпланетную станцию, с которой можно было бы наблюдать за происходящим на земной поверхности и передавать полученные данные на землю. Оберт указывал, что подобная станция могла бы использоваться для установления связи между разными пунктами и имела бы стратегическое значение во время военных действий.

“Наступит день, — быть может еще на глазах нынешнего поко¬ления, — когда безграничный океан вселенной, окружающий наш планетный остров, будет покорен гением человека, — заключал Я.И. Перельман. — Возможно, что темп, с каким осуществится заво¬евание межпланетного пространства, будет так же быстр^как и для завоевания воздуха. Вспомним, что всего двадцать лет отделяет на¬шу эпоху блестящего развития авиации от первого робкого взлета бр. Райт, длившегося только 12 секунд и тем не менее отметившего собою рождение новой отрасли транспорта. Современное развитие техники таково, что первое принципиальное достижение влечет за собою стремительно быстрое закрепление и пышное развитие пер¬воначального успеха. Трудно поэтому предвидеть грандиозные по- ледствия первого удачного опыта переброски земного снаряда на очву другой планеты. Быть может, он начнет собою новую эпоху в стории материальной культуры — эпоху вселенского существова- ия человечества, когда оно расширит свою власть над природой да- еко за пределы земного шара, в плену которого, казалось, оно бы- о обречено оставаться” .

М.Я. Лапиров-Скобло в статье “О путешествиях в межпланет- ые пространства” особо отмечал роль, которую играет в науке, как в искусстве, фантазия творца. “Только в правильном, гармоничес- ом сочетании научных исследований и творческого воображения аключается залог прогресса науки, движения вперед, — подчерки- ал он. — Поэты, художники часто являются предшественниками и отрудниками ученых, творцов, — техников изобретателей. Поэт зобретает, не стесняясь ни законами природы, ни средствами, ни атериалами. (...) Народная фантазия, вдохновение поэта зачастую пережают научное техническое творчество, намечая пути и идеи удущего изобретательства, которые, за отсутствием соответствую- ;их технических и культурных средств, надолго, иногда на многие толетия и даже тысячелетия, остаются простыми мечтаниями” , режде чем обратиться к перечислению трудов ученых и изобрета- елей, работавших над проблемой освоения межпланетных прост- анств, — Кибальчича, Циолковского, Лорена, Унге, Горохова, [ельтри, Оберта, Годдарда, — М.Я. Лапиров-Скобло вспоминает пи- ателей-фантастов — Э. Ростана, Э. По, Ж. Верна, Г. Уэллса.

“Научно-фантастические произведения имеют большое образо¬вательное значение, ибо в них в художественной форме дается пред¬ставление о достижениях и перспективах науки и техники, о практи¬ческом применении научных изобретений. Они — прямой путь чита¬теля к научно-популярной книжке” , — писал в 1929 г. С.С. Динамов в статье, посвященной авантюрной и научно-фантастической лите¬ратуре. Но, говоря о роли, которую должна играть научно-техниче¬ская фантастика, критик с точки зрения “научности” анализировал фантастику “научно-революционную” и приходил к неутешитель¬ным выводам: “Ряд авторов пытался научно-фантастический жанр приспособить к нашей революционной действительности. И никто из них не создал хороших вещей, — утверждал С.С. Динамов. — В “Ос¬трове Эрендорфе” и “Повелителе железа” Вал. Катаев старается со единить науку и революционное содержание, но не успевает в этом “Лучи смерти” Н.А. Карпова обнаруживают, что он имеет весьм смутное представление об изображаемой им Америке и находите не на высоте научных требований. “Иприт” В. Иванова и В. Шилов ского — остроумный роман, но разобраться в нагромождении событий и в ворохе всякой небывальщины могут немногие. “Долин смерти” В. Гончарова столь же невероятна, но гораздо менее интересна. С. Григорьев в “Гибели Британии” столь же безуспешно пытается соединить социальность с научной фантастикой. Романь А. Шшпко (“Господин Антихрист” и др.) неплохо сделаны, читают ся с интересом, но и они весьма поверхностны” . По мнени С.С. Динамова, среди советских научно-фантастических произведений выделяются романы “Борьба атомов” и “Машина ужаса” ((Л.) Рабочее издательство “Прибой”, (1927)) ленинградского инженер Вл.Орловского, хотя и Орловский “лучше пишет о науке, общест венные моменты у него гораздо менее удачны” . Из произведений не затрагивающих тему революции, А.Р. Беляев в “Голове про фессораДоуэля” “дает ряд недурных биологических фантазий” Ряд отрицательных примеров возглавляет “совсем уж безграмотный” “Век гигантов” В. А. Гончарова, далее следуют “малонаучны и малохудожественные” “Повести о Марсе” Г. Арельского и “без грамотная халтура” М.Гирели “Преступление профессора Звездочетова”.

О книге Г. Арельского “Повести о Марсе” С.С. Динамовписа еще в 1925 г., представляя ее на страницах журнала “Книгоноша” Он утверждал, что “незначительная в смысле художественной цен ности книжка не представляет интереса и по содержанию”: в “Повестях о Марсе” Г. Арельский пытается “дать научную фантастику” не справляется с поставленной задачей: изобразить семейно-бытовую, общественную и техническую жизнь Марса: “Вместо расцвеченных фантазией картин он дает голую схему, вместо живых, дей ствующих лиц — абстрактных “говорилыииков” с приемами митинговых ораторов. Диалоги марсианских рабочих перегружены “агит кой”, а рассуждения о “вечности и неизменности” любви как-то н увязываются с образом будущих людей” . Но к составившим сбор ник произведениям Г. Арельского вряд ли можно подходить с требованиями, предъявляемыми к научно-фантастическому произведению. Обращаясь к фантастике, Г. Арельский преследовал иные це¬ли. Если писатели круга “Аполлона” в авантюрных произведениях “возвращались к прошлому”, то бывшие футуристы — Г. Арельский, Н.Н. Асеев, С.П. Бобров (в меньшей степени В.В. Каменский), — как и следовало ожидать, стремились в мир “будущего”. И те, и другие были не удовлетворены реалиями и искали нового героя, существу¬ющего вне привычных социально-бытовых рамок, в “не-настоя- щем” мире. Первые ориентировались на Лесажа, Анри де Ренье, вторые — на Герберта Уэллса и Жюль Верна. Именно об этом пишет Г.Арельский в книге “Повести о Марсе”: “Жизнь — буйный вихрь бе¬шеного движения. Бесчисленны, невероятны, непостижимы сочета¬ния жизни. И не есть ли самая яркая фантазия, самый нелепый вы¬мысел лишь слабое отражение действительности?” (“Обсервато¬рия профессора Дагина”).

Г. Арельский спорит с пониманием жизни как процесса цикличе¬ского, все время возвращающегося и возвращающего в точку отсче¬та. Идея “вечной повторяемости” для него религиозна, и, отвергая Бога, отвергая любую высшую силу, он “обожествляет” человечес¬кий разум, подчеркивая при этом свою приверженность марксизму. В повести “К новому солнцу” противопоставляются две точки зре¬ния — религиозная (“Вечная повторяемость. И основы жизни неиз¬менны. Даже познавательная сила — вечный круговорот повторяе¬мости. Может быть, эта познавательная сила существовала ранее возникновения мыслящих существ” ) и марксистская (“Вне людей нет познания. Только с развитием людей развиваются и производи¬тельные силы. И то, что тебе кажется старым и вечно повторяемым, в сущности ново. Жизнь не возвращается назад. Жизнь — вечно мо¬лодой, бурно-радостный поток. Он уносит нас к неведомым бере¬гам... Каждый миг его движения — новый неповторяемый мир” ). Побеждает, естественно, вторая точка зрения, причем побеждает не в отвлеченно-философской дискуссии. Марсиане покоряют “приро¬ду”, перелетев через мировое пространство к новому солнцу, они разрешают “задачу жизни и смысла всего человечества”, а восстав¬шие “рабы машин” свергают своих хозяев.

Отметим, однако, что в первой из вошедших в книгу повестей — “Обсерватории профессора Дагина” — звучат и несколько иные мыс¬ли. Вместо далеких марсиан и фантастических восстаний автор не¬ожиданно вспоминает о недавнем и близком (“Бешено закружила стрелки на циферблате событий русская революция...” ), и, хотя и здесь в сюжет вторгаются марсиане, а русская революция больше не упоминается, финальные размышления героя связываются читате¬лем не только с изысканиями его отца — профессора Дагина, но и с событиями 1917 г., ведь герой словно сомневается в том, что ранее, как раз в связи с вихрем революции, утверждал повествователь:

“Дагин думал:

— Жизнь — буйный вихрь бешеного движения.

Бесчисленны, невероятны, непостижимы сочетания жизни.

Торопись, поспевай за жизнью!

Отстанешь на миг — никогда не догонишь жизни, не вернешься назад.

А если перегонишь жизнь?..”

Мысль о существовании какой-либо высшей силы, властвую¬щей над всем и всеми, чужда футуристам. Н.Н. Асеев в сборнике “Расстрелянная Земля: фантастические рассказы” (1925) не призна¬ет ничего выше человека, и отдельный индивидуум в его книге как бы врывается в космос: “Вот, например, станция. Название — “2000 год”. Вся она играет огнями. И к ней тянет Ваньку Облакова. Он видит ее отсвет с Брянского уже сегодня. А вы, писатели, хоти¬те его к Николе на Посадьях приохотить? Не выйдет” (“Только деталь: Московская фантазия”). Однако, подчиняя себе космос, че-ловек невольно погружается в хаос, на смену единому Богу в реаль¬ности просто приходит много маленьких богов, и Н.Н. Асеев не¬вольно подтверждает это, рисуя в “Войне с крысами” совершенно кафкианскую картину мира.

Научная фантастика не обязательно связана с описанием техни¬ческих достижений будущего. Огромное воздействие на пути разви¬тия русской научно-фантастической литературы оказали художест¬венные произведения известнейшего геолога и географа, с 1929 г. действительного члена Академии наук СССР, автора удостоенных Сталинских премий пятитомной “Истории геологических исследова¬ний Сибири” (1931-1949) и трехтомной “Геологии Сибири” (1935-1938), Героя Социалистического Труда (1945) В.А. Обручева. В 1924 г. В.А. Обручев печатает роман “Плутония: Необычайное путешествие в недра земли”. Роман был написан в 1915 г., а затем лишь дорабатывался, и тем не менее его все равно относили к про¬изведениям советской литературы.

“Плутония” является “образцовым” научно-фантастическим ро¬маном, и анализ романа Обручева позволяет уяснить основополага- щие художественные принципы “не-социальной” научной фантас- ики. Писатель ставит перед собой цель показать возможности че- овеческого разума, делает акцент на создании, на изобретении, на ткрытии как таковом, либо сочетает художественные задачи с на- чно-просветительскими. В большинстве случаев в основе конфлик- а здесь лежит не столкновение “плохих” и “хороших”, а противо- ействие человека и стихии, знания и незнания, природы и цивили- ации и т.д. Научная достоверность и познавательность (информа- ивность) обязательны для научно-фантастических произведений, о поэтика их определяется не только и не столько этим. Задача пи- ателя-фантаста не может быть исключительно научно-просвети- ельской, в противном случае его произведение надо было бы отве¬та не к художественной, а к научно-популярной или образователь- ой литературе, признав, что вымысел является научной гипотезой ибо допущением как педагогическим приемом.

Композиционно роман В. А. Обручева можно разделить на че- ыре части. Первая, описывающая подготовку к экспедиции и ее ачальный этап, построена по модели романа-путешествия. Здесь ет элементов фантастики и используются традиционные для рома- а-путешествия сюжетные мотивы: неожиданное приглашение, редставление и совещание будущих участников путешествия, сна- яжение экспедиции, спасение человека, который присоединяется к утешествующим, и т.д. Во второй части рассказывается о проник- овении в таинственную страну и о происходящих во время этого агадочных событиях. Ключевым мотивом является мотив тайны, айна получает объяснение в третьей части, где повествуется о риключениях участников экспедиции в Плутонии. Фантастическая азгадка (письмо Труфанова) определяет границу между второй и ретьей частями. И, наконец, в заключительной часта дается “науч- ое” обоснование фантастической разгадки, а также объясняется тсутствие документальных подтверждений реального сущесгвова- ия Плутонии.

Первая часть романа заканчивается главой “Через хребет Рус- кий” — это последняя из глав, в которой происходящее не выходит а рамки существующих научных представлений о мире. Впоследст- ии мы узнаем, что хребет Русский является границей между миром еальным и миром фантастическим, но долгое время вместе с геро- ми считаем, что, преодолев перевал, продолжаем путешествие в ривычном, хотя и еще не изведанном мире, где все должно разви- аться по известным нам законам и укладываться в рамки привыч- :ых представлений. Интересно, что в первой из глав второй части — ‘Бесконечный спуск” — автор использует определение “фантастиче- кий” для характеристики картины вполне реальной, хотя и “фанта- тически” прекрасной: “Картина, которая представлялась глазам на¬блюдателей, была совершенно фантастическая: белоснежная равни¬на, клубы и клочья быстро ползущих по ее поверхности серых туч, беспрерывно меняющих свои очертания; столбы крутящихся в воз¬духе мелких снежинок и то тут, то там, в этой бело-серой мутной и движущейся мгле, ярко-розовые отблески от лучей прорывавшего¬ся солнца, которое то появлялось в виде красного шара, то исчезало за серой завесой” . “Фантастичность” реального должна упростить переход к реальности фантастического мира, в котором оказывают¬ся герои. Столкнувшись с цепью необъяснимых явлений, исследова¬тели не сразу понимают, что оказались в ином мире, но уже в следу¬ющей главе — “Непонятные явления” — звучат слова, допускающие его существование:

Единственное объяснение, что в этом провалище непримени¬мы физические законы, установленные для земной поверхности, и нужно вырабатывать новые, — сказал Каштанов.

— Легко сказать вырабатывать, — сердился Боровой. — На лету их не выработаешь! Сотни ученых десятки лет трудились, а тут все идет насмарку, словно на другой планете”. (С. 91).

Необходимо обратить внимание на то, что на смену физическим законам, установленным для земной поверхности, по мнению героев должны прийти другие физические же законы, т.е. в ином мире ме няется содержание законов, но не самый тип их: законы науки про должают оставаться определяющими, несмотря на очевидное несоответствие известных законов данным научных же наблюдений:

Это уж, извините, ерунда! — заметил Каштанов. — Ни сквозно дыры через земной шар, ни воронки до центра быть не может. Эт противоречило бы всем данным геофизики и геологии.

— Вот как! А с противоречиями всем законам метеорологии, ко торые мы уже наблюдаем, вы миритесь? Вот увидите, и законы ва шей геологии полетят еще кувырком” (С. 92).

Необычным происходящее во второй части является именно точки зрения научной и строится на несоответствии визуальных на блюдений и показаний приборов: так, несмотря на то, чтобблыпу! часть пути герои идут вверх, приборы показывают, что они спуска ются вниз, а когда они, наоборот, вроде бы спускаются, приборь фиксируют подъем. Преодолевается несоответствие также научно логикой: “Разберемся со временем. Каждая гипотеза, если она обоенована, представляет лишний шаг к познанию истины”; “Тепер каждый день можно ждать каких-нибудь фактов, на первый взгля непонятных, но слагающихся в общую цепь причин и следствий, ког да в них разберешься” (С. 93). Действительно, количество загадочых явлений множится по мере продвижения исследователей по не-зведанной земле, сомнения, звучавшие до поры до времени лишь в епликах героев, теперь высказываются и повествователем: “Каза- ось, что законы физических явлений, выработанные поколениями ченых на основании наблюдений на земной поверхности, здесь, в той впадине полярного материка, были неприменимы или получа¬и совершенно другой смысл. Необъяснимые явления умножались” С. 97).

Определения “необъяснимый”, “загадочный”, “странное”, странный” все чаще используются и героями, и повествователем, о мере накопления странностей растет и напряжение; В.А. Обру- ев “нагнетает” таинственное, так что читатель уже готов принять юбое, даже самое невероятное решение всех загадок. Это реше- ие — герои находятся в подземной стране, в которой сохранился ир, давно исчезнувший с поверхности, — показалось бы нам абсо- ютным вымыслом, если бы не объясняло все уже скопившиеся за- адки. Фантастическое объяснение цепочки необъяснимых явлений ыглядит научным и вполне обоснованным по сравнению с другими озможными вариантами объяснений (за исключением, конечно, на, галлюцинаций и т.п.), — это один из ключевых принципов пост- оения научно-фантастического произведения. В результате “в этой тране необъяснимых явлений” получает объяснение все, кроме, говоримся, того, как оказалось возможным существование подоб¬ой страны.

Существенной особенностью научно-фантастического романа .А. Обручева является его деидеологизированность. В “Плутонии” сть отзвуки общественных конфликтов, но автор сознательно не водит их в сюжетную канву повествования, ограничиваясь упоми- аниями в диалогах. Так, осуждение самодержавного строя содер-жится в одной из реплик Каштанова, звучащей в разговоре об Аля- ке: “До поры до времени, — возразил Каштанов, — свободное разви- ие России вообще задавлено самодержавием. Но переменится пра- ительство, и мы, может быть, заработаем в американском масшта- е, и тогда Аляска нам бы очень пригодилась” . Но это единствен- ый случай, когда герои В.А. Обручева затрагивают “внутриполи- ические” темы. Главной “идеологической линией” романа можно азвать русский патриотизм. Во всем звучит гордость за русских, за ’оссию: и в сюжете книги (русская экспедиция, совершающая вели¬чайшее открытие, которое остается неизвестным по вине немцев), в деталях (русский флаг, поднятый на новооткрытых землях пр троекратном салюте), и в описании поступков и характеров героев и в их высказываниях. “Я вижу, господа, что вы мои соотечествен ники! Я ведь русский — Яков Макшеев из Екатеринбурга. (...) Во счастье-то! И от чукчей убежал, и к русским попал!” — говорит спасенный незнакомец (С. 32). “Мы помогли соотечественнику выпутаться из беды и очень рады этому”, — отвечает Труханов (С. 34)

В романе часто звучит противопоставление русских и иностранцев. Уже в самом начале, в главе “Совещание в Москве”, подчерки вается патриотический характер организованной Трухановым экс педиции и отмечается, что вопрос научного приоритета имеет практический характер: “Итак, господа, — закончил Труханов сво доклад, — существование материка или тесной группы больших ост ровов в этой части арктической области можно считать почти несомненным и остается только открыть их и занять их для России. Я уз нал, что правительство Канады снаряжает экспедицию, имеющу задачей проникнуть летом этого года в белое пятно с востока, от ос тровов Парри и Патрика. Дольше медлить нельзя — нам нужно про никнуть в ту же область с юга и юга-запада, со стороны Берингов пролива, иначе последняя неизвестная часть Арктики будет цели ком изучена и захвачена англичанами, а не русскими” (С. 12). И чут дальше: “Если бы кто-нибудь из вас теперь, после разоблачени плана экспедиции, нашел невозможным принять в ней участие, то попросил бы его все-таки не говорить никому об этом плане до на чала мая, чтобы нас не могли опередить иностранцы” (С. 14). Анг личане не единственные, кого поминают недобрым словом на страницах романа. Каштанов, сожалея об Аляске, призывает дать отпо американцам: “Владея ею и Чукотской землей, мы бы командовал всем севером Тихого океана, и ни один американский хищник н смел бы сунуться сюда; а теперь они чувствуют себя хозяевами в Бе ринговом море и в Ледовитом океане” . Папочкин иронизирует на французами: “Если французы с удовольствием едят фрикасе из ля гушек, то почему бы русским путешественникам не покушать бифштексиз игуанодона?” (С. 231).

Интересно, что, хотя действие романа происходит в 1914-1915 гг. в нем нет антигерманских настроений; более того, участники экспе диции, отправившись в путь в начале 1914 г., пребывают в неведени относительно разразившейся мировой войны. Лишь в заключитель ной главе (“Военный приз”) рассказывается об аресте в русских во дах “Полярной звезды” австрийским крейсером. Социальный кон фликт здесь, казалось бы, должен выйти на первый план, но на са мом деле реалии Первой мировой войны просто используются в ка¬честве мотивировки исчезновения полученных в ходе экспедиции материалов, а стремление автора уйти от социальной проблематики подчеркивается диалогом австрийского офицера и Труханова:

Мы побывали на Чукотской земле, зимовали на острове Врангеле, — заявил Труфанов офицеру, принимавшему имущество, который сочувственно закивал и сказал:

— Мой отец бил в полярной экспедиция, земля Франц-Иосиф, ав¬стрийский корвет “Течетгоф” ви, конечно, читаль?

— О, да! — улыбнулся Труханов” (С. 457).

Таким образом, за исключением финала, в сюжете романа нет элементов, связанных с общественными конфликтами. “Идеологи¬ческая составляющая” появляется в романе благодаря репликам персонажей. Подобная схема позволяет автору при необходимости менять роль “идеологических” высказываний, либо расширяя их, ли¬бо устраняя совсем, а также варьировать их содержание: критика са¬модержавного строя без особого ущерба может быть заменена на критику любой другой формы государственного устройства или же опущена вообще.

Еще одной важной особенностью построения сюжета романа является отсутствие конфликтов между главными героями: их ха¬рактеры в целом прописаны не слишком подробно, индивидуализа¬ция минимальна и сводится в основном к внешнему облику, манере поведения и — главное — тесно связана с “научной специализацией” героев. В какой-то степени их можно уподобить персонажам класси¬цистической драматургии: геолог здесь прежде всего геолог, зоолог прежде всего зоолог, метеоролог — метеоролог, ботаник и врач — бо¬таник и врач, а капитан — капитан. Споры героев между собой носят либо научный, либо комический характер, и ни одного серьезного разногласия за весь описываемый в романе промежуток времени (почти два года) у них не возникает. Подобная “бесконфликтность” могла бы показаться искусственной, но в книге есть вполне убеди¬тельная мотивировка “единства” героев. Все они ученые, причем специально отобранные для участия в экспедиции, в том числе, оче¬видно, и с учетом личных качеств; они увлечены исследованием ок¬ружающего мира, а невиданные картины, которые открываются пе¬ред ними во время экспедиции, заставляют забыть обо всем, кроме собственно исследовательской работы.

Научная увлеченность у В.А. Обручева становится способом преодоления противоречий. Оказавшись в Плутонии, герои не вспо-’ минают ни родных, ни друзей, ни даже коллег по экспедиции, остав¬шихся на корабле; они не думают о том, что происходит в их собст¬венном мире, — и, наверное, это правильно — ведь что значат какие- то два года по сравнению с сотнями тысяч и миллионами лет, про¬шедшими с тех времен, когда исчез вдруг найденный ими животный и растительный мир.

Отсутствие дополнительных конфликтов позволяет автору со¬средоточиться на основной сюжетной линии, выстроенной по аван¬тюрной схеме. Он “нанизывает” сюжетные мотивы, традиционно использующиеся в романах-путешествиях: герои находят несметные богатства, открывают новые земли, реки, горы, ловят рыбу, охотят-ся, сражаются с дикими животными, чудом спасаются во время лив¬ней и извержений вулканов, гигантские муравьи похищают их иму¬щество, самих участников экспедиции берут в плен местные жители, и т.д. В книге есть даже такой сказочный мотив, крайне редко встре¬чающийся в литературе нового времени, как похищение героя ги¬гантской птицей, — правда, здесь он не играет ключевой роли. Глав¬ным же отличием от романа-путешествия является то, что герои пу¬тешествуют по фантастической стране. В основе фантастического вымысла здесь лежит идея трансформации перемещения простран-ственного в перемещение временное: из мира реального герои, пре¬одолев границу между мирами, попадают в мир фантастический, пе¬редвигаясь в котором, они перемещаются в глубь времен, а затем, на обратном пути, возвращаются в свое время. Пространственное пе¬ремещение преобразуется во временное только в этом, фантастиче¬ском мире, в мире реальном время и пространство вновь обретают привычные формы.

В основе построения картины мира фантастического у В.А. Об¬ручева лежит реализация метафоры “исчезнуть с лица земли”, не¬сколько раз встречающейся в репликах зоолога Папочкина (“Если бы я не знал, что мамонты исчезли с лица нашей планеты, я бы ска¬зал, что это не слоны, а мамонты”; “Но теперь я решаюсь думать, что это были первобытные быки, исчезнувшие с лица земли вместе с мамонтом и носорогом” (С. 112, 125)). Животный и растительный мир, исчезнувший с лица земли, переместился в ее недра и там со¬хранился до наших дней. В предпоследней главе (“Научная беседа”) существование фантастического мира Плутонии получает “науч¬ное” обоснование; Труханов ссылается на подлинные работы круп¬ных ученых и дает вполне логичное объяснение тому, что увидели путешественники. Собственно, именно эта глава показывает, зачем В.А. Обручев обращается к беллетристике и создает научно-фанта-стическое произведение: уж слишком привлекательной является од¬на из гипотез, отвергнутых наукой, так хочется, чтобы она все же подтвердилась. Ссылка “публикатора” на то, что книга написана на основе подлинных дневников участников экспедиции, — традицион¬ный прием в фантастической литературе, — придает роману некий элемент мистификаторства: читателям 1920-х годов объяснения Труханова кажутся не менее доказательными, чем доводы сторон¬ников огненно-жидкого строения земли, а дневники путешественни¬ков “документально” подтверждают существование подземной стра¬ны Плутонии.

«Основное требование, которое следует предъявлять к научной фантастике, это — чтобы она была научной в подлинном смысле (а Гончаров, например, повествует, как первобытные люди разгова¬ривают с собаками и мастодонтами на их языках; Гирели вынимает души из людей и т.д.; тот же Гончаров в “Психомашине” заставляет машины двигаться психоэнергией и т.п.), чтобы она не засоряла моз¬ги читателя безграмотными беспочвенными вымыслами. Научная фантастика — это еще не значит безудержное выдумывание. Научная фантастика — это известное усиление того, что еще только намечает¬ся в науке, это восстановление далекого прошлого человечества и ок-ружающих нашу планету миров на основании имеющихся точных данных» , — заключал С.С. Динамов. “Лучшим мастером научно-фан¬тастического литературного жанра” критик признавал Г.Д. Уэллса. Именно его он ставил в пример современным советским писателям: “Оглядывается ли он на седую древность человечества или чертит смелые контуры грядущих тысячелетий, его фантазия не теряет худо¬жественной убедительности, а персонажи остаются также близки нам, как и современные” , — писал С.С. Динамов в 1925 г.

“В условиях советской действительности научная фантастика обещает стать одной из очень ценных отраслей массовой литерату¬ры, организующее значение которой как нельзя лучше совпадает с основными задачами и целями нашего строительства, — заявляла ре¬дакция выходившей в издательстве “Молодая гвардия” современной библиотеки путешествий, краеведения, приключений и научной фантастики, предваряя сборник произведений А.Р. Беляева. — В стране, где общественный строй, решительно порвав с прошлым, весь находится в устремлении к будущему, где торжество техники, организованного на основе науки труда является главнейшей пред¬посылкой хозяйственного развития, каждый шаг повседневной жиз¬ни как личной, так и общественной, должен ориентироваться на ясно осознанные цели, впереди, а не позади нас находящиеся. Такой попыткой осознания будущего на основе научных достижений на¬стоящего и является научная фантастика” .

С именем Александра Романовича Беляева связан новый этап развития русской фантастической прозы, который начинается в се¬редине 1920-х годов. А.Ф. Бритиков в книге “Русский советский на¬учно-фантастический роман” справедливо утверждал, что “вместе с жюль-верновской традицией научности А.Р. Беляев принес в совет¬ский фантастический роман высокое сознание общекультурной и мировоззренческой ценности жанра” , “связал нашу фантастику с мировой традицией” , “утвердил советский научно-фантастичес¬кий роман как новый род искусства, более высокий, чем роман при¬ключений” . По мнению А.Ф. Бритикова, А.Р. Беляев “тонко чув¬ствовал его эстетику, умел извлечь не только рациональные, но и художественно-эмоциональные потенции фантастической идеи”, был в числе тех немногих писателей, кто “спас его для большой ли¬тературы” . В отличие от многих писателей, обращавшихся к фан-тастической прозе на каком-то определенном этапе творческого пути, А.Р. Беляев был первым в русской литературе фантастом- профессионалом. Он сознавал свою ответственность — ответствен¬ность писателя, отстаивающего право на существование целого на¬правления в литературе: “Отсюда — подвижническое трудолюбие. Свыше двухсот печатных листов — целую библиотеку романов, по¬вестей, очерков, рассказов, киносценариев, статей и рецензий (некоторые совсем недавно разысканы в старых подшивках) — написал он за каких-нибудь пятнадцать лет, нередко месяцами при-кованный к постели” .

Собственно научно-фантастические произведения А.Р. Беляева можно разделить на три группы — по месту, где происходят описыва¬емые автором события. Первую группу составляют произведения, действие которых разворачивается за пределами СССР — в буржуаз¬ных государствах, вторую — рассказывающие о жизни в советской стране, в третьей — А.Р. Беляев пишет об отдаленном будущем — той поре, когда на земле исчезнут границы между странами и люди бу¬дут жить в коммунистическом обществе. Особо надо выделить цикл о профессоре Вагнере, в котором научная и социальная фантастика смыкается со сказочной.

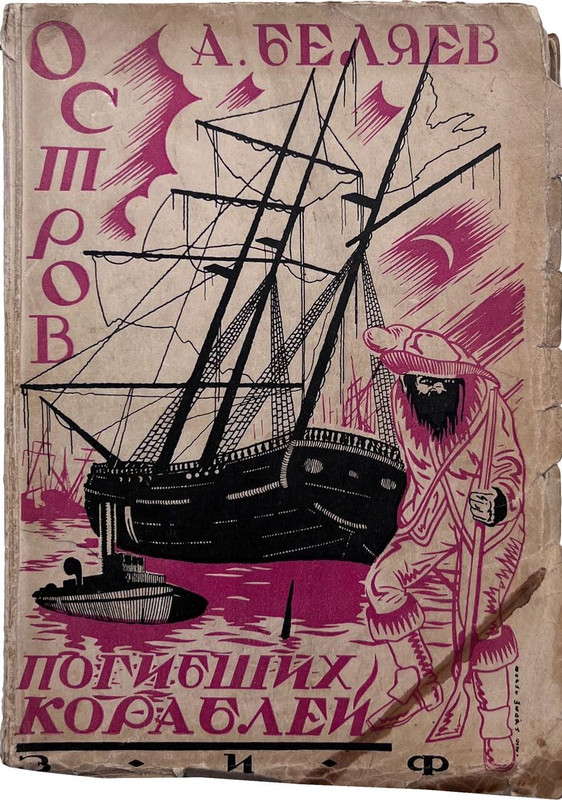

В первых произведениях А.Р. Беляева события в основном про¬исходят за границей, фантастика и авантюрный сюжет используют¬ся для критики буржуазного общества. В 1925 г., в журнале “Все¬мирный следопыт” и в московской “Рабочей газете” был опубли- ован “научно-фантастический рассказ” А.Р. Беляева “Голова про- I ессораДоуэля”, впоследствии переработанный в роман . Автор тарался воспроизвести стилистику “переводной” фантастики, но же вполне сложившаяся модель служила достижению иной цели: ротивопоставлению двух социальных систем — капиталистической, оторая изображалась в произведении, и советской, в рамках кото- ой существовали и писатель, и читатели. В 1926 г. издательство ‘ЗИФ” выпускает книгу А.Р. Беляева “Голова профессора Доуэ- я” . В том помимо произведения, давшего название книге, вошли овести “Человек, который не спит” и “Гость из книжного шкапа”.

том же 1926 году московская газета “Гудок” печатает роман “Вла- телин мира” . В 1926-1927 гг. в журнале “Всемирный следопыт” убликуются “фантастический кино-рассказ” “Остров Погибших ораблей” и научно-фантастическая повесть “Последний человек з Атлантиды” . В 1928 г. романы “Остров Погибших Кораблей” и ‘Последний человек из Атлантиды” выходят отдельным изданием “ЗИФе” , в журнале “Вокруг света” печатается роман “Человек- мфибия” , а издательство “Молодая гвардия” представляет сбор- ик “Борьба в эфире” . В него вошли “Борьба в эфире”, “Вечный леб”, “Ни жизнь, ни смерть” и “Над бездной”. В 1929 г. в издании ‘Красной газеты” появляется полный вариант романа “Властелин ира” , журнал “Вокруг света” представляет на суд читателей ро¬аны “Продавец воздуха” и “Человек, потерявший свое лицо” , в сборнике “Борьба миров” публикуется повесть “Золотая гора” .

В “Острове Погибших Кораблей”, сюжет которого, как было казано в издательском предисловии, “заимствован из известной мериканской кинофильмы”, “читатель сталкивается с обычным инематографическим сюжетом, в котором налицо — и роковая су- ебная ошибка, и мрачный злодей, творящий козни мужественному и честному герою, и прекрасная миллиардерша, влюбляющаяся в невинно осужденного. ..”

А.Р. Беляев использует систему персонажей, часто встречающу¬юся в авантюрной прозе западных литератур. Главными героями произведения являются сыщик Джим Симпкинс, конвоирующий пойманного им преступника, сам преступник Реджинальд Гатлинг, на поверку оказывающийся невиновным, и дочка миллиардера мисс Кингман, которую в конце произведения связывают с оправданным преступником узы брака. В произведении с самого начала задается тон неестественности, театральности всего происходящего: “Паро¬ход отходил, осторожно выбираясь из гавани. Казалось, будто паро¬ход стоит на месте, а передвигаются окружающие декорации при по¬мощи вращающейся сцены” .

Стремительность развития действия заставляет читателей вни¬мательно следить за сюжетом, концентрироваться на сюжетных пе¬рипетиях: любое “отступление”, в котором вне собственно значимых сюжетных ходов раскрываются характеры персонажей, сраз обращает на себя пристальное внимание, что позволяет автору из бежать многословия, ограничиться лишь несколькими эпизодами их вполне достаточно, чтобы стали понятны его симпатии и антипатии, отражающие изначальную и фактическую суть характеров ге роев. В первой главе (“На палубе”) описывается посадка в Генуе н большой трансатлантический пароход “Вениамин Франклин”, от правляющийся в Нью-Йорк. Во второй главе (“Бурная ночь”) паро ход уже терпит крушение, все пассажиры, кроме трех главных ге роев, покидают тонущее судно, и лишь названная троица дрейфуе на полузатонувшем корабле в направлении Саргассова моря. В чет вертой главе, так и названной — “Саргассово море”, — к тайне психо логической, связанной с характером Реджинальда Гатлинга, добавляется тайна “внешняя” — “таинственные звуки”, “странный шорох”, “странные колебания” (С. 26, 27). Корабль “посещает” какое то “неизвестное чудовище”; Симпкинса охватывает “животны ужас: ужас перед неизвестным” (С. 27). Гатлинг выдвигает фантастическую версию происходящего: “Возможно, что здесь, в этом та инственном уголке Атлантического океана, живут неведомые на чудовища, какие-нибудь плезиозавры, сохранившиеся от первобытных времен” (С. 29). Впрочем, оказывается, что его версия — своег рода отвлекающий маневр, она не получает развития в книге. Ключевой становится одна из следующих фраз Гатлинга: “Саргассов море называют кладбищем кораблей. Редко кому удается выбрать¬ся отсюда. Если люди не умирают от голода, жажды или желтой ли-хорадки, они живут, пока не утонет их корабль от тяжести нарос¬ших полипов или течи.И море медленно принимает новую жертву” (С. 30).

“Остров Погибших Кораблей” — одно из немногих произведе¬ний А.Р. Беляева, в котором нет фантастических изобретений. В данном случае писатель стоит ближе к направлению, которое связывают прежде всего с именем В.А. Обручева и называют “ге-ографической фантастикой”, хотя и от романов В.А. Обручева и его последователей книга А.Р.Беляева отличается. Фантастичес¬кой у А.Р. Беляева является гипотеза, “материализующаяся” в про¬изведении. Автор предполагает, что в Саргассовом море может су¬ществовать течение, сносящее все корабли в определенное место. В этой точке, по мысли автора, за многие годы должно было ско¬питься такое количество кораблей, что, затопленные на не очень большой глубине, они образовали подводную пирамиду — фактиче¬ски остров, вполне пригодный для жизни. Сюда течение приносит и “Вениамина Франклина” с тремя путешественниками на борту. «Наш профессор Людерс говорит, что здесь небольшая глубина. Корабли же тонули здесь несколько веков, поднимая дно. И теперь :ы находимся на самом настоящем Острове из погибших кораб- ей. У нас есть здесь любимые места прогулок, свои улицы и пло- 1ади — на палубах больших кораблей, “горы” и “долины”...» — рас- казывает одна из жительниц острова миссис Додэ (С. 53). Подоб¬ая фантастическая гипотеза определяет и “сферу научного”, ко- орую затрагивает автор. С одной стороны, он приводит сведения з океанологии, рассказывает о подводном мире, о Саргассовом :оре, о водорослях и т.д. С другой стороны, корабли разных эпох народов, собранные в одном месте, составляют своего рода музей ораблестроения. Для того чтобы познакомить героев и читателей историей судоходства, вводится специальный персонаж — профес- ор Людерс:

“Солнце опускалось за горизонт, освещая красными лучами яр¬о-зеленую поверхность Саргассова моря и Остров Погибших Ко- аблей с его лесом мачт. Этот исковерканный бурями, искрошен-. ый временем лес, его изломанные сучья-реи, клочья парусов, ред- ие, как последние осенние листья, — все это могло бы привести в ныние самого жизнерадостного человека.

Но профессор Людерс чувствовал себя здесь великолепно, как ченый археолог в любом музее древностей.

Усевшись на палубе голландской каравеллы, он с воодушев- ением рассказывал Гатлингу, показывая широким жестом округ:

— Здесь, перед вашими глазами, вся история кораблестроения. Вы не можете себе представить, какие здесь есть исторические дра¬гоценности” (С. 56).

Автор несколько раз “предоставляет слово” профессору Людер¬су, подробно рассказывающему о разных типах кораблей — от скан¬динавского одномачтового десятивесельного судна десятого века до колесного парохода девятнадцатого столетия.

Авантюрная составляющая сюжета связана с противоборством Гатлинга и губернатора Острова Погибших Кораблей Фергуса Слейтона, вознамерившегося жениться на мисс Кингман. Столкно¬вение Гатлинга и Симпкинса переосмысляется как комическое. Ког¬да главным героям удается вырваться с Острова Погибших Кораб лей и добраться до Нью-Йорка, начинает развиваться вторая сюжетная линия, в основе которой — борьба жителей Острова за “губернаторское кресло”. Наконец, Гатлинг и его новые друзья, орга низовавшие научную океанологическую экспедицию, возвращают ся на остров — и две сюжетные линии сливаются воедино. Все заканчивается пожаром: Остров погибает. Попутно раскрывается и тайн Гатлинга — обнаруживается подлинный преступник, совершивши злодеяние, в котором обвиняли Гатлинга.

В ранних произведениях А.Р. Беляева авантюрная составляю щая часто преобладает над фантастической. В произведениях этог периода авантюрно-фантастическое произведение обязательно ис пользуется для социальной критики нравов буржуазного обществ Общественный конфликт может выходить на первое место, как “Голове профессора Доуэля”, может проходить “пунктиром”, как “Острове Погибших Кораблей”, где жизнь Острова становится сво его рода проекцией жизни в капиталистическом государстве, а ег гибель предвещает гибель отжившей социальной системы.

Роман “Человек-амфибия” — одно из самых популярных прои ведений А.Р. Беляева, — еще до войны выдержал несколько переи даний. Роман стоит несколько особняком в творчестве писателя, п скольку, наряду с социальным конфликтом, автор подробно показьвает столкновение науки и церкви. Основным в “Человеке-амфбии” при этом является конфликт любовный, хотя в финале прои ведения он фактически отходит на второй план. История Ихтианра, полюбившего “земную” девушку, — отражение сказочного сюж та о человеке, полюбившем русалку и обреченном на гибель, сюж та балладного типа, встречающегося в романтизме. Но у А.Р. Беля ва романтический конфликт (столкновение двух миров — мира хритианского и мира языческого) переосмысляется с точки зрею двадцатого века. Гениальный ученый и его воспитанник бросав вызов обществу, в котором властвуют церковь и капитал. Они обрчены на гибель, но Ихтиандру удается бежать на некий остров — опять остров! — где хозяева — не промышленники, торговцы и епис¬копы, а ученые.

В фантастических произведениях одним из ключевых является мотив нечистой силы (подробнее об этом речь пойдет ниже), но не¬посредственное участие в конфликте церкви для фантастики неха¬рактерно. А.Р. Беляев же использует тему нечистой силы, чтобы подготовить трансформацию социального конфликта в конфликт науки и церкви. Первая глава романа, в которой рассказывается о “непонятном существе”, “призрачном чудовище”, “загадочном суще¬стве”, не случайно называется “Морской дьявол”: “Одним он причи¬нял вред, другим приносил неожиданную помощь. Старые индейцы были убеждены, что это — морской бог, выходящий из глубины оке¬ана раз в тысячелетие, чтобы восстановить справедливость на зем¬ле. Католические священники уверяли суеверных испанцев, что это морской дьявол, который обнаглел и начал “пошаливать” потому, что люди забывают святую католическую церковь” .

Казалось бы, уже здесь сталкиваются две позиции, которые мо¬гут стать основой конфликта, тем более что столкновение “бог — дьявол” осложняется еще и противопоставлением индейцев и испан¬цев. Но обе точки зрения в данном случае — объяснение людей рели¬гиозных или, пользуясь терминологией автора, “суеверных”. В той же главе писатель вводит и “третью силу” — ученых:

“Ученые не заставили себя долго ждать.

Большинство из них категорически отрицало всякую взмож- ность появления в океане какого-либо неизвестного науке морского чудовища, притом могущего совершать поступки, на которые спосо¬бен только человек. “Если бы вопрос касался малоисследованных глубин океана, такую возможность еще можно было бы допустить, исключая, конечно, высокой “разумности” этого неизвестного су¬щества”, — писали ученые. И они присоединялись к мнению началь¬ника морской полиции о том, что все это — проделки озорства.

Были, однако, и такие “ученые”, которые не отрицали возмож¬ности существования неведомого чудовища.

Они ссылались на знаменитого немецкого натуралиста Конрада Геснера, который дал описание морской девы, морского дьявола, морского монаха и морского епископа.

“В конце концов, многое из того, о чем писали древние и средне¬вековые ученые, оправдалось, несмотря на то, что новая наука отри¬цала правдивость и научность этих “старых” учений. Божеское творчество неистощимо, и нам, ученым, скромность и осторожность в заключениях приличествуют больше, чем кому-либо другому”, — писали старики” (С. 12).

В новой редакции А.Р. Беляев прямо отказывал этим старикам в праве называться учеными: “Впрочем, трудно было назвать уче¬ными этих скромных и осторожных людей. Они. верили в чудеса больше, чем в науку, и лекции их походили на проповедь”. Одни из них шли на поводу у полиции, другие — у церкви. Настоящий ученый для А.Р. Беляева не тот, кто просто изучает доступный для исследо¬ваний материал, и уж тем более не тот, кто благоговеет перед “бо¬жеским творчеством”. Подлинный ученый — творец, создающий сво¬ими руками нечто новое, необычное, удивительное, человек, броса¬ющий вызов предрассудкам, человек, для которого нет ничего не¬возможного, и не потому, что нет ничего невозможного для бога, а потому, что сам человек способен на все. Образ такого ученого А.Р. Беляев создает в романе. Доктора Сальватора многие индейцы тоже называют божеством, поскольку он спасает их и их детей от смерти и болезней. “Они говорят, что он всесилен. Сальватор может творить чудеса. Он держит в своих пальцах жизнь и смерть. Хромым он делает новые ноги, настоящие, живые ноги, слепым дает зоркие, как у орла, глаза и даже воскрешает мертвых”, — объясняет Бальта-зарЗурите (С. 32).

На самом деле, доктор Сальватор, конечно, не совершает ника¬ких чудес, он ученый-хирург, разработавший уникальные методы лечения, экспериментатор, проводящий удивительные опыты. Его открытия — вызов косности и суеверию буржуазного общества, и об¬щество готово пойти на многое, если не на все, чтобы изолироват или уничтожить непокорного ученого, желательно, воспользовав¬шись плодами его трудов в своих целях.

В 1928 г. в послесловии ко второму изданию романа отмечалось что профессор Сальватор — не вымышленное лицо. А.Р. Беляев ис пользовал в сюжете произведения действительные события: всеобщую забастовку рабочих Буэнос-Айреса и процесс над профессоре! Сальватором. В 1926 г. в Буэнос-Айресе профессор Сальватор бы приговорен верховным судом к долгосрочному тюремному заключению за святотатство, так как “не подобает человеку изменять то что сотворено по образу и подобию божию”. “Большинство описаных в романе операций действительно были произведены Сальвато ром, — отмечал автор послесловия. — По его проекту мышцы у сги ба руки переходили в особые ремешки, благодаря которым рук могла поворачиваться на 180°. На груди слева он проделывал по лость для... бумаг, на правом бедре в коже прорезал карман и т.п. словом, он приспособлял организм (по его словам) “к требования современной цивилизации”. Все эти опыты он проделывал над деть ми индейцев, которые боготворили его” (С. 198-199). Интересно, что в послесловии к изданию романа 1938 г. о реальном прототипе одно¬го из главных героев уже не вспоминали. Профессор А. Немилов ставил под сомнение возможность существования такого “чудесного научно-исследовательского института”, какой был у Сальватора. “В капиталистических странах честным трудом нельзя заработать средств не только на постройку института, но даже и на оборудова¬ние маленькой лаборатории. Бескорыстные и талантливые люди не наживают там капиталов, но ночуют подчас под арками или торгу¬ют спичками и зубочистками, — писал А. Немилов. — В буржуазных странах имеются неплохие исследовательские институты, но все они созданы ценою ограбления рабочих масс, построены на средства эксплуататоров и тунеядцев. В настоящее время в условиях погиба¬ющего капитализма эти институты хиреют и чахнут. Дворцы науки можно построить только у нас, где в корне уничтожена возмож¬ность эксплуатации человека человеком и где социалистическое го¬сударство предоставляет неограниченные средства на научные ис¬следования. Живи Сальватор в нашей стране, он, конечно, не стал бы создавать земноводных обезьян и воспитывать Ихтиандра, а свои большие способности и знания направил бы на то, что действитель¬но нужно и полезно для человечества” .

Повесть А.Р. Беляева “Золотая гора” — своего рода переход от социально-критической фантастики к фантастике “социально-ут- верждающей”. Центральным персонажем повести является иност¬ранец — работающий в Москве американский журналист Клэйтон — и в этом смысле повесть смыкается с произведениями первой груп¬пы, но “проискам империалистов”, пытающихся завладеть чужими открытиями или, по крайней мере, помешать “большевикам”, в “Зо¬лотой горе” противопоставляется деятельность советских людей. Именно здесь “вырисовывается” новая система фантастического.

А.Р. Беляев делает героя типичным американцем, примером то¬го, что в Америке называется “кеИтабе тал”, человеком, которому везло в жизни: «Сын небогатого фермера, Клэйтон рано начал зара¬батывать самостоятельно. Ему было семнадцать лет, когда он из сонного Запада приехал в кипящий котел Нью-Йорка и быстро при-способился к новым условиям жизни. Переменив несколько профес¬сий, он остановился на журналистике. К двадцати пяти годам он уже был видным сотрудником газеты “Нью-Йорк тайме”». Казалось бы, Клэйтон быстро достиг всего, о чем только мог мечтать, но неожи¬данно он “заболел скукой”, все ему надоело — работа, знакомые, го¬род. Чтобы спастись от непролазной одуряющей скуки, Клэйтон стал браться за самые рискованные поручения: “Он “провел” на баррикадах две мексиканские революции, кочевал с африканскими племенами, восставшими против французов, летал на Южный по¬люс с экспедицией, разыскивающей Оуэна...” Наконец, по совету одного из друзей, Клэйтон отправляется специальным корреспон¬дентом в СССР, в Москву: “По мнению друга и самого Клэйтона, это предприятие было самое рискованное из всего предпринятого Клэйтоном”. Именно риск привлек Клэйтона, но советская действи¬тельность разочаровала его: “Он не нашел тех ужасов, о которых говорили ему “очевидцы”. Клэйтон искал экзотики и не находил. В окружающей жизни он многого не понимал и не старался понять — он прошел американскую газетную школу, которая не приучила проникать в сущность явлений”.

От своего приятеля Додда, тоже корреспондента “Нью-Йорк тайме”, на самом деле работавшего на американскую разведку, Клэйтон получает задание разыскать на Алтае Василия Николаеви¬ча Микулина, гениального русского ученого-физика, избранного действительным членом Лондонского королевского общества (“Не¬бывалый случай со времени избрания Менделеева. Обычно иност¬ранных ученых, даже с выдающимся именем, избирают только чле¬нами-корреспондентами”). Микулин, гениальность которого, “поза¬быв о национальном самолюбии”, готовы признать даже американ¬цы, стоял на пороге открытия, способного “перевернуть мир”, но вернувшись из Лондона, где он ставил эксперименты в лаборатории Академии наук, в СССР после недолгого пребывания в Ленинграде ученый “как-то незаметно” исчез — по сведениям американцев, от¬правился в родные места — на Алтай, чтобы в тихом “местечке” с прекрасным горным климатом, недалеко от китайской границы, вместе с одним или двумя помощниками завершить исследования.

Поручая Клэйтону ответственное задание, Додд объясняет, что Микулину почти удалось осуществить мечту многих поколений уче¬ных и алхимиков — найти философский камень. Американцы боятся его изобретения: “Представляете вы, что значит превращать один элемент в другой? Это значит из кирпичей, булыжника и песка вы можете делать чистейшее золото, из дерева — шелк, из стекла — ал¬мазы, из алмазов... пасту для зубов, словом, возьмите пару любы: предметов и превращайте их один в другой. Такой человек- долже: быть всемогущим. Но и этого мало. Микулин обещает освободить ] использовать внутриатомную энергию. А это изобретение способ» перевернуть весь мир. В руках этого человека, большевика, окажет ся почти сверхъестественное могущество. Он начнет снабжать сво< правительство целыми вагонами золота. Чем это кончится? Всеобщая золотая “инфляция”, полнейшее обесценение золота, всеобщие кризисы в капиталистических странах, банкротства, рабочие волне¬ния... Бороться с Советской Россией? Но разве можно будет бороть¬ся со страною, которая обрушит на голову врага взбесившиеся силы природы — миллиарды, — не лошадиных, а дьявольских, — сил, сидя¬щих в каждой песчинке! Вы понимаете, что будет?..”

Картина, нарисованная Доддом, производит страшное впечат¬ление на Клэйтона: “Он чувствовал, как холодеет его сердце. Но мысль не хотела мириться с этой страшной судьбой обреченного мира. Может быть, не все потеряно, может быть, есть выход?” И Клэйтон соглашается отправиться на Алтай, разыскать Микули- на, проникнуть в его лабораторию и узнать результаты научных исследований.

А.Р. Беляев не уделяет внимания рассказу о поиске Клэйтоном затерянной лаборатории. Сюжет продолжает развиваться с того мо¬мента, как Клэйтон выходит на след Микулина и с помощью провод¬ника, наконец, подбирается к “колонии” ученых. Достижения совет¬ской науки производят огромное впечатление на Клэйтона, но еще больше поражают его люди — химик и помощник Микулина Елена Лор, лаборант Ефим Яковлевич Грачев, “завхоз, повар, ключница и прочее и прочее — Егоровна”, высокая старуха, которая кажется “последним представителем вымершей породы великанов”, ее муж “великан — седой старик” Данила Данилович Матвеев, “великий ло¬вец зверей”, и, конечно, сам Микулин: «“Неужели этот молокосос способен перевернуть мир?” — думал Клэйтон, разглядывая лицо Микулина. Оно действительно выглядело очень молодым. Прекрас¬ный лоб и в особенности глаза — большие, голубые, прозрачные и в то же время глубокие — привлекали особое внимание. От этих глаз трудно было отвести взгляд».

В повести “Золотая гора” складывается тот образ советского ученого, который в дальнейшем будет переходить из одного произ¬ведения А.Р. Беляева в другое. Микулин предстает человеком, одер¬живающим верх над силами природы, утверждающим величие чело¬веческого разума. Объяснения, которые он дает Клэйтону, это не только изложение сути исследования, это слова человека, уверенно¬го в своем праве повелевать природой:

«Я утверждаю, что классическая химия отжила свой век и что на смену ей идет физика. Даже в тех областях, где химия считается не¬ограниченным владыкой. В самом деле, сколько труда тратят хими¬ки хотя бы на то, чтобы создать синтетическим путем каучук! А я (остигаю этого очень скоро при помощи своих катодных трубок вы- окого напряжения. Вот, полюбуйтесь. (...) Он повернул рубильник 1азад. Страшные огненные змеи исчезли, притаились. Но они были десь, готовые каждую минуту выпрыгнуть по приказу своего укро¬тителя. Да, Микулин, этот красивый юноша с выразительными гла-зами, был страшный своим могуществом человек.

— Это настоящая молния, — пояснил Микулин. — В ней два милли¬она вольт. Но я могу довести напряжение до десятка миллионов. На¬стоящая молния лопнет от зависти. Теперь смотрите сюда.

Микулин повернул другой рычаг.

Шесть длинных стеклянных лампочек, соединенных цепью, за¬светились приятным зеленоватым огнем.

— Это не так страшно, не правда ли? — спросил Микулин. — А между тем здесь заключены те ужасные стихийные силы. Но я заставил их служить человеку. Вот из этого окошечка в трубке я выпускаю “пи-лучи”. Это настоящие лучи смерти для многих жи¬вых существ. И в то же время они способны делать чудеса, превра¬щая химические элементы. (...) Это моя физическая катодная хи¬мия. Я разбиваю и перемещаю атомы по своему желанию. Из угле¬водородов я могу сделать искусственный каучук, из угля — бензин и нефть. Из дерева — сахар и шелк, и скоро, кажется, я получу жи¬вую протоплазму, — Микулин погасил лампочки. — Идемте, пора обедать».

Впрочем, Клэйтона больше привлекает не Микулин и его опы¬ты, а Аленка, Елена Лор. “Советская Диана”, как мысленно называет ее Клэйтон, поражает воображение американца: “Клэйтон ника не ожидал встретить в дебрях Алтая такую красивую женщину” Любовный конфликт и элементы авантюрного сюжета используют ся А.Р. Беляевым в повести “Золотая гора” для того, чтобы пока зать, как меняется характер Клэйтона, как постепенно он убеждает ся сначала в силе характера, красоте и величии души людей, с кото рыми ему довелось столкнуться, затем в правоте их слов и поступ ков, а, в конечном итоге, и в исторической правоте советског строя. Клэйтон не сразу “переходит” на сторону тех, кого еще недав но готов был уничтожить. А.Р. Беляев описывает его “душевны терзания”, столкновение двух идеологий не только как “физическу! схватку” противников, но и как внутренний, психологический кон фликт. Сначала Клэйтон всерьез обдумывает план уничтожени изобретения и ученых, хотя в его душу уже закрадывается червь со мнения. Клэйтон не может понять, почему патриотизм и граждан ский долг велит ему убить этих прекрасных людей:

«Клэйтону надо было обдумать дальнейший план действий, есп секрет получения золота искусственным путем будет открыт сеп дня Микулиным. Убить! Но это нелегко. Совсем нелегко. Пожалуй легче убить Грачева. Но он только лаборант. Нечто вроде слуг: Подай, подогрей, возьми... Микулин? Говорят, он гениален... Впозне возможно. Однако Микулин обладает еще одним талантом: пр: влекать к себе симпатии окружающих.

Клэйтон старался убедить самого себя, что Микулин замышля¬ет погубить цивилизацию, но маска злодея спадала с лица Микулина и на Клэйтона смотрели большие глаза, от которых трудно было оторвать взгляд.

— Не может быть, чтобы Лор была равнодушна к этим глазам, — прошептал Клэйтон. И мысли его перешли к девушке прежде, чем он “покончил” с жизнью Микулина. Убить Лор? Убить молодую де¬вушку, похожую на веселого мальчика? Да он и не собирался нико¬го убивать! Он узнает о том, что секрет золота открыт, сообщит Додду, и пусть они делают, что хотят. Впрочем, нет. Клэйтон был бы плохим патриотом, если бы отказался выполнить свой граждан¬ский долг. Надо меньше размышлять, а больше делать. “Я не воз¬буждаю у Микулина подозрений и спрошу у него прямо, как он ду¬мает использовать свои изобретения. Если он в самом деле думает сделать их орудием революционной борьбы, то с ним и со всеми ими не придется церемониться”».

Клэйтон — американец, и поэтому, рассуждая о патриотизме и гражданском долге, он обращает внимание и на практическую сто¬рону дела — ведь Микулин совершил не простое открытие, он изо¬брел способ легко и дешево получать золото. Когда Клэйтон пы¬тается выяснить, как ученый собирается использовать открытие, Микулин с увлечением рассказывает, что благодаря его изобрете¬нию будет быстро “развиваться хозяйство страны, увеличиваться благосостояние масс”: “Мы наденем ярмо на золотого тельца и за¬ставим его пахать наше поле! В древнеиндийских книгах — Атава- Веда — золото называется жизненным эликсиром. Смотрите на этот край. Природные богатства его неисчислимы. Красота неопи¬суема. Климат прекрасный. А кто здесь живет? Дикий зверь, пти¬ца да горсточка людей. Что можно сделать с этим диким краем? Тысячи водопадов и горных речек будут вращать колеса турбин. По красивым долинам заснуют новенькие трамвайные вагончики, задымят заводские трубы, вырастут дворцы-санатории, оживут го¬ры и леса. И не только здесь, на Алтае, золото станет эликсиром жизни”. Впрочем, Клэйтона мало интересует “употребление золо¬та для мирных целей”. Разговор переходит в область политики. Микулин не скрывает, что легкий и простой способ получения зо¬лота подорвет самые основы капиталистического строя, уничто¬жит власть капитала:

«- В Атава-Веда золото названо средством против колдовства. Против какого же колдовства вы собираетесь использовать золото?

— Против колдовства самого же золота. Против колдовства ка¬питала, поработившего рабочих, ослепившего разум людей.

“Додд был прав. Вот когда Микулин показал свое настоящее ли¬цо!” — подумал Клэйтон.

— Но ведь это причинит большие несчастья людям. И хочу ска¬зать, пока вам не удастся осуществить ваш новый строй...

— А скажите, положа руку на сердце, разве строй любезной ва¬шему сердцу Америки обеспечивает счастье большинству населе¬ния? И даже те немногие, кто наслаждается счастьем за счет несча¬стья других, разве богачи счастливы по-настоящему? Разве их не беспокоит мысль о крушении капитализма? Спокоен только тот, за кем будущее.

Микулин еще долго говорил о грядущем, но Клэйтон думал только об одной фразе: спокойным может быть только тот, за кем будущее. Черт возьми, выходит, что будущее за большевиками! Ну, он убьет Микулина, убьет Лор и Грачева, а дальше что? Всех боль¬шевиков он перебить не сможет. Счастливая Россия! Ей не грозят революции, не грозит страшный призрак, который не дает спокой¬но спать европейским и американским капиталистам.

“Лучший способ перестать бояться черта — самому стать чер¬том”, — подумал Клэйтон».

Кульминацией повести становится эпизод, когда во время гро¬зы ломается металлический стержень на крыше дома, и опасность нависает над всем лабораторным комплексом. Грачев, рискуя соб¬ственной жизнью, пытается спасти положение, но ему не удается ничего сделать — он погибает. И роль спасителя берет на себя Клэй¬тон, хотя еще за день до этого он думал, как уничтожить то, что те¬перь спасал: «Микулин с благодарностью взглянул на Клэйтона. И этот взгляд обрадовал Клэйтона гораздо больше, чем он сам ожидал. Нет, решительно Микулин обладает тайной привлекать к себе сердца людей! (...) И Клэйтон, который явился сюда для того, чтобы убить страшного Микулина, с готовностью побежал испол¬нять его приказания. Этот “холодный огонь”, скрытый энтузиазм начал заражать Клэйтона». Чтобы показать, как меняется Клэй¬тон, А.Р. Беляев описывает впечатления американца от опытов Микулина. На смену чувству страха, охватившего его, когда он пер¬вый раз увидел лабораторию, приходит искреннее восхищение. Окончательно “исправляется” Клэйтон после того, как Аленка признается ему в любви:

“Да и вообще за это время он во многом изменился. Общение с Микулиным не проходило даром. Незаметно для себя Клэйтон начи¬нал все больше увлекаться мыслью о строительстве новых, неведо¬мых в истории человечества форм жизни. Микулин умел рисоват] грандиозные перспективы будущего, превосходившие своими мае штабами даже американский размах. И если Клэйтон еще не совсем освоился с мыслью, что будущее за Советской Россией, а не за ег< Штатами, то от былой его национальной гордости не осталось и еле да. Теперь он был не в силах убить Микулина, не говоря уже о Лор

Но что делать? Что сказать Додду, который не знает его сомне¬ний и колебаний? У Додда все ясно и непоколебимо: интересы Шта¬тов выше всего”.

Появление Додда, требующего, чтобы Клэйтон взорвал лабора¬торию вместе с ее обитателями, приближает развязку. Как раз в это время Микулину, наконец, удается решающий эксперимент. Клэйтон “разрывается” между прежней жизнью — жизнью американского жур¬налиста — и жизнью новой, с которой он соприкоснулся в лаборатории советских ученых. Ему хочется во всем признаться, но он не желает предавать недавнего товарища и к тому же соотечественника. Не ре¬шается Клэйтон и признаться Додду в том, что он не хочет выполнять его поручение: “Додд сочтет его трусом и, может быть, даже предате¬лем. Тогда Клэйтону несдобровать...” И все же, когда Додд под дулом револьвера пытается увести Клэйтона с собой, тот бежит, чтобы пре¬дупредить о готовящемся нападении на лагерь ученых. Он попадает в трясину, чуть не погибает, а спасший его Данилыч, подслушавший разговор с Доддом, разоблачает Клэйтона как шпиона. Но повесть за¬канчивается хорошо: построенная Микулиным система защиты унич¬тожает “головорезов”, напавших на лабораторию, а Микулин и его товарищи призйают, что Клэйтон действительно изменился и понял правоту советских ученых и советского строя.

Хотя основная сюжетная линия в повести связана с собственно “осуществлением изобретения”, с противоборством человеческой воли и человеческого разума с силами природы (в широком смысле), одним из ключевых конфликтов является конфликт “двух систем” — общества советского и общества буржуазного. В современном об¬ществе империалисты изо всех сил пытаются помешать советским людям строить новое общество. У них достаточно большие возмож¬ности — тому же Клэйтону без особого труда удается проникнуть в секретнейшую лабораторию, а затем в глухом районе Алтая невесть откуда появляется десяток хорошо вооруженных и на все готовых “головорезов”. Но в конечном итоге они обречены на поражение.

В романе “Подводные земледельцы”, опубликованном на следу¬ющий год в журнале “Вокруг света” , А.Р. Беляев использует мно¬гое из того, что впервые в его творчестве появилось в повести “Зо¬лотая гора”. При этом он окончательно отказывается от авантюр¬ной схемы построения сюжета и от характера главного героя — аван¬тюриста, которые лежали в основе большинства его крупных произ¬ведений в 1920-е годы. В типологическом отношении роман “Под¬водные земледельцы” представляет большой интерес, так как имен¬но в нем окончательно складывается та модель построения совет-ского фантастического романа, которую вслед за А.Р. Беляевым станут использовать и другие писатели метрополии.

Действие романа разворачивается на тихоокеанском побережье Советского Союза. Автор описывает события, невозможные в на¬стоящем, но не переносит действие в будущее: он старается обой¬тись без жесткой увязки событий с конкретным временном отрез¬ком, изображая “современность” в широком смысле слова: не как момент, но как эпоху. Основой романа становится развернутая фан¬тастическая идея освоения океанских просторов. Герои романа при¬ступают к “промышленному” использованию тихоокеанских глу¬бин, создавая плантации морской капусты, строят подводные дома, возводят целый подводный городок — Гидрополис, и т.д.

Сама идея — выращивание морской капусты — могла бы пока¬заться читателю пригодной скорее не для научно-фантастического, а для юмористического произведения, и поэтому в уста одного из главных героев, Волкова, автор вкладывает подробный рассказ о том, что из себя представляет морская капуста, какова ее ценность и насколько велики могут быть выгоды от ее промышленного про¬изводства: «Химические исследования, произведенные не так давно, показали, что морская капуста действительно содержит много пита¬тельных веществ и годна и для питания человека, и для корма скота. В ней содержится от шести до тридцати процентов белка и немного жира — примерно процента полтора — два. Таким образом, в капусте есть все необходимые для питания вещества. Японская капуста “аманори” богата протеином и является очень хорошим питатель¬ным веществом. Японцы большие мастера приготовлять из аманори различные кушанья. (...) Мы могли бы отправлять капусту и на вну¬тренний, и на внешний рынки. Но морская капуста, — продолжал Волков, — может быть использована не только как питательное ве¬щество. Из золы ее получаются очень ценные удобрения, так как в ней имеются калиевые соли. Америка добывает этих солей из водо¬рослей на много миллионов долларов ежегодно. Наконец, в водо¬рослях много солей, йода, брома и даже мышьяка. В 1916-1917 го¬дах здесь был завод, который давал до тысячи килограммов йода в год. “Ляминариадигитата” содержит три процента йода и до двадца¬ти пяти процентов углекислого калия. В пищу наиболее часто упо¬требляются “ульва” из зеленых водорослей, “порфира” и “редимениа” — из красных “аляриа” и “ляминария”» .

Фантастическая идея возникает не случайно — писатель напоминает, что в настоящее время используются далеко не все возможно сти, связанные с добычей и переработкой морской капусты. Еще до революции Россия продавала капусту в Китай “в качестве пищево¬го продукта”, теперь же СССР уступил добычу капусты японцам, которые безнаказанно браконьерствуют на наших территориях. «Один американец высчитал, что в Тихом океане один только вид водорослей — “макроцистис” — может дать тысяч шестьдесят тонн ежегодной жатвы. А запасы всех видов водорослей невозможно сейчас даже учесть, — сообщает Волков. — Из того, что мы плохо ис¬пользуем свои природные богатства, вовсе не следует, что мы и не должны их использовать. Наоборот, надо использовать то, что сам океан на берег выбрасывает, что еще хранится в его водах, и то, что можно создать своими руками. Я навел кое-какие справки. Сейчас нами добывается водорослей свыше восьми тысяч тонн, а в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году добывалось больше десяти ты¬сяч!» (С. 291).

А.Р. Беляев показывает, как возникает идея подводного совхо¬за, подчеркивает, что в основе ее лежит не стремление к обогаще¬нию, не жажда приключений, а желание принести пользу людям, со¬ветскому отечеству. Увидев двух японцев, собирающих недалеко от берега морскую капусту, Конобеев объясняет Волкову, что делают японцы: “Огород, значит, разводят, вроде как подводные земледель¬цы. Однако к нам лезут! Тесно у них на островах, податься некуда, вот и лезут. Да нешто одни японцы нас обирают? А американцы что делают? Глаза бы не видали! Одних котов тыщами изводят” (С. 286). Комсомолец Ванюшка Топорков, присоединившийся к разговору, возмущается происходящей на их глазах “контрабандной реквизици¬ей общественного достояния”: “Да ведь кто грабит? Подручные Та- ямы Риокицы, промышленника толстопузого. Он же бедняку-япон¬цу и продаст эту капусту за четыре дорога, а бедняк опять голодный будет. Гнать их отсюда без всяких дипломатических нот” (С. 286).

Герои не просто возмущаются поведением браконьеров-япон¬цев, они сразу же принимают решение противопоставить хищничес¬кой буржуазной эксплуатации труда и природных ресурсов совет¬ское производство. Волков, Топорков и Конобеев задумывают по¬ставить добычу капусты на промышленный лад, создать подводный совхоз:

Да, а если бы нам самим взяться за разведение морской капу¬сты, как это японцы делают, — задумчиво сказал Волков, — мы мог¬ли бы удесятерить сбор и сбыт капусты. А если все это механизиро¬вать, машинизировать...

— Совхоз! О! — воскликнул Ванюшка. — Это... это, фут возьми, что такое? Экспортный товар. Валютный! А? Что ты скажешь, дед Макар?

— Однако хорошо было бы, — подумав, ответил Макар Иванович.

Вашошка вдруг вскочил, как с горячей плиты. Он ударил кула¬ком правой руки по ладони левой и заговорил, как на собрании:

— Граждане, кто за подводный совхоз? Единогласно! Ах, фут возьми! Вот это будет номер! — И он размечтался, захваченный не¬обычайностью идеи.

-Мы будем работать под водой в водолазных костюмах. Мы вы¬строим на дне настоящие города. Проведем дороги. Наставим элек¬трических фонарей. И по этой подводной дороге будем ездить на подводных автомобилях к подводным знакомым! Вот так, фут возь¬ми! Работать мы будем на подводных тракторах... (...) Будут у нас те-лефоны, и радио, и уха каждый день, потому что с рыбами в одной квартире. Прямо воду нагревай и уху ешь!” (С. 287).

Смелая идея сталкивается с множеством нерешенных “практи¬ческих вопросов”. Волков объясняет товарищам, какие трудности придется преодолевать, если они решатся воплотить в жизнь свои планы, какие технические проблемы потребуют немедленного ре¬шения. Для реализации фантастической идеи необходим комплекс фантастических изобретений — вот схема, предложенная А.Р. Беля¬евым: “Прежде чем думать о том, чтобы жить под водой, надо поду¬мать об усовершенствовании водолазных костюмов, — сказал Вол¬ков. — В современных водолазных костюмах долго не проработа-ешь, да и слишком это сложно и дорого. Ведь наша задача должна сводиться к тому, чтобы завести правильное хозяйство — садить мор¬скую капусту японским способом на новых участках земли. Японцы могут втыкать свои бамбуковые ветки лишь на очень небольшой глубине, там, где вода над плантацией при отливе не превышает од¬ного — полутора метров. Работать на большой глубине не позволя¬ют их несовершенные орудия. (...) Если же сконструировать хоро¬ший, удобный водолазный костюм, не связанный с определенной ба¬зой, то площадь подводных плантаций можно увеличить во много- много раз. Можно, конечно, механизировать и копание ямок, хотя о подводных тракторах и автомобилях нам мечтать пока не приходит¬ся. Трактор без горючего не двинется, а горение под водой...” (С. 288).

Организаторы подводного совхоза — главные герои романа. Схема построения системы персонажей здесь отчасти заимствован: из повести “Золотая гора”. Энтузиазм воплощается в образе комсомольца Ивана Ивановича Топоркова или, как все его называют, — Ванюшки. Именно Ванюшке приходят в голову самые смелы» идеи, именно он стремится как можно быстрее их осуществить. Ме стных жителей представляет старик Макар Иванович Конобеев «Конобеев родился и вырос в Приморье. Отец его был зверолов И Макар Иванович еще десятилетним мальчишкой уже ходил с от цом на медведя. Сколько он их потом уложил на своем веку, выхо

дя на зверя “один на один”! Но не в пример отцу, который был на¬стоящим “лесным человеком”, у Макара Ивановича была общест¬венная жилка. Еще в старое время, до революции, он пытался орга¬низовать артель охотников и рыболовов. Но из этого ничего не вы¬шло. Конобеев доверчиво роздал членам артели деньги, которые скопил, продавая пушнину; его обманули, ушли с деньгами и не вер¬нулись» (С. 284). Роль главного организатора и будущего руководи¬теля подводного совхоза принадлежит Волкову: “Волков не так давно поселился в Приморье. Раньше он работал в Белоруссии по колхозному строительству. Но у него была беспокойная натура. Наскучив работой землемера, он пристроился к одной научной экс¬педиции, которая отправлялась на Дальний Восток. Красота и свое¬образие этого края так пленили Волкова, что он остался там жить” (С. 285). Встреча этих трех людей кладет начало фантастическому проекту: “На этот раз не было принято никакого практического ре¬шения. Однако начало было положено. (...) Друзья (они были уже друзьями, связанными общей идеей) решили встретиться через не¬сколько дней” (С. 288, 289).