которые предъявляются к художественной литературе. Но сверх этого на авторе

овладеть научным материалом и умело подать его".

"Hаучная фантастика — труднейший жанр. Жанр очень трудоемкий и требует для

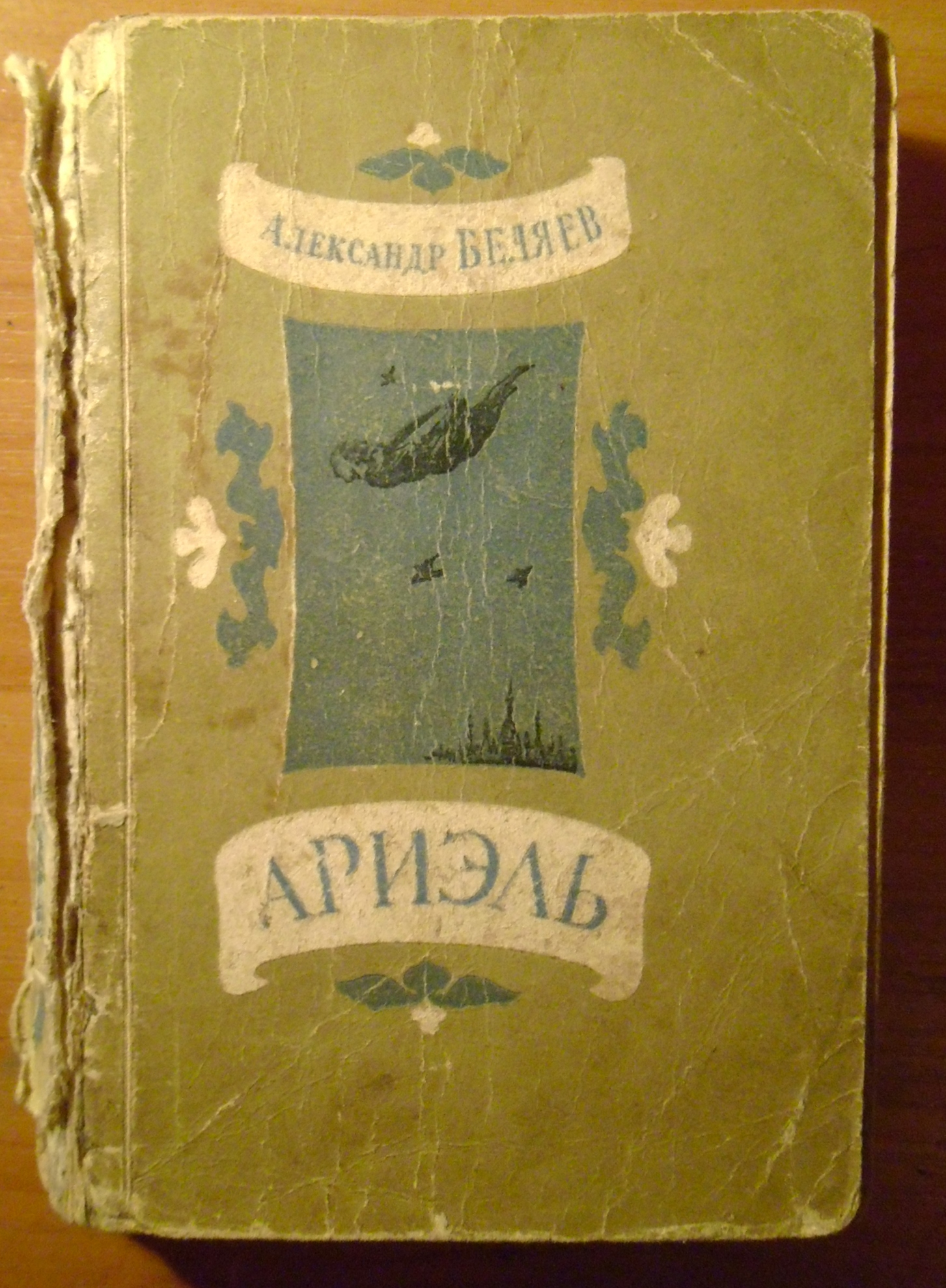

А. Беляев

Б. Ляпунов "Александр Беляев".

"Одни изобретают и вычисляют, другие более доступно излагают эти труды, а

третьи посвящают им романы. Все необходимы, все драгоценны!"

К. Циолковский

Б. Ляпунов "Александр Беляев"

"Сделанное Беляевым, дает ему бесспорное право на одно из первых мест в

мировой фантастике".

Л. Борисов.

Б. Ляпунов "Александр Беляев"

"Среди авторов той эпохи самый значительный, на мой взгляд, — А. Беляев.

Когда я был в концентрационном лагере Маутхаузен, пленные советские товарищи

рассказывали мне о многих романах этого автора, которые я так и не смог

впоследствии достать. Прочитанные же мной романы Беляева я нахожу просто

замечательными. Hаучная мысль превосходна, рассказ ведется очень хорошо и

главные научно-фантастические темы отлично развиты. Лично я просто проглотил бы

не прочитанные мной книги Беляева, если бы нашел их. Надеюсь, что будет

переиздано то, что не вошло в три тома его собрания сочинений. Беляев,

безусловно, один из крупнейших научных фантастов".

Жак Бержье

А. Бритиков "Русский советский научно-фантастический роман"

Он чувствовал себя забытым писателем, забытым коллегами, непонятым критикой.

Но при этом считал себя отнюдь не великим, он говорил, что образы часто не

удаются, язык не всегда богат. Сюжет — вот над чем он ощущал свою власть".

В. Азаров

Б. Ляпунов "Александр Беляев"

"Беляев Александр Романович, род. в 1884 году. В детстве увлекался Жюль

Верном. Совершал "кругосветные путешествия", не выходя из своей комнаты. Мечтал

о полетах. Бросался с крыши на большом раскрытом зонтике, на парашюте, сделанном

из простыни, расплачиваясь изрядными ушибами.

Позднее мастерил планер, летал на аэроплане одной из первых конструкций инж.

Гаккеля, за границей — на гидроплане. Любил изобретать. В 16-18 лет изобрел

стереоскопический проекционный фонарь. Через 20 лет такой же был изобретен в

Америке. Получил высшее юридическое образование, музыкальное — по классу

скрипки. Изучал историю искусств, ездил в Италию изучать Ренессанс. Был в

Швейцарии, Германии, Австрии, на юге Франции. В студенческие годы зарабатывал

одно время игрой в оркестре цирка Труцци. В 1905 году студентом строил баррикады

на площадях Москвы. Вел дневник, записывая события вооруженного восстания. Уже

во время адвокатуры выступал по политическим делам, подвергался обыскам. Дневник

едва не сжег. Не менее 15 лет отдал театру. Режиссировал и играл в провинции и

несколько сезонов в Москве (в Сергиевском нардоме). Был присяжным поверенным, но

адвокатура-формалистика и казуистика царского суда — не удовлетворяла. Начал

работать в провинциальных газетах примерно с 1911-1912 годов, был музыкальным и

театральным критиком. Сотрудничал в детском журнале "Проталинка" в Москве. С

1916 по 1922 тяжело болел костным туберкулезом позвонков. С 1923 года в Москве

служил в НКПС и НИС и одновременно начал писать рассказы в научно-фантастическом

плане. Сотрудничал в журналах "Всемирный следопыт", "Борьба миров",

"Знание-сила", "Природа и люди" и др. Отдельными изданиями вышли

"Человек-амфибия", "Голова профессора Доуэля", "Борьба в эфире", "Остров

Погибших Кораблей", "Властелин мира", "Прыжок в ничто". Написано в общей

сложности более 200 печатных листов".

Б. Ляпунов "Александр Беляев"

Л. Р. БЕЛЯЕВ

О ФАНТАСТИКЕ

"При всем своем своеобразии научная фантастика является частью советской

литературы, а задачи советской литературы — это участие в социалистическом

строительстве. Поскольку в научной фантастике трактуются вопросы науки и

техники, естественно напрашивается вывод, что наша научная фантастика должна

быть одним из средств агитации и пропаганды науки и техники, должна расширять и

научные знания, привлекать к научным и техническим проблемам интерес читателей и

молодежи в особенности.

Научную фантастику нельзя превращать в скучную научно-популярную книжку, в

научно-литературный недоносок. Hаучно-фантастический роман, рассказ должны быть

равноправными художественными произведениями.

Надо добиваться того, чтобы, заинтересовавшись ярко выраженной научной

проблемой, читатель научно-фантастического произведения сам взялся бы изучать

относящуюся к данному вопросу литературу, а может быть, и сам занялся научной,

технической разработкой этой проблемы. И с этой точки зрения лучшим

научно-фантастическим произведением должно быть признано то, которое бросает в

мир новую плодотворную идею, способствует появлению нового изобретателя, нового

ученого.

Писатель, работающий в области научной фантастики, должен быть сам так

научно образован, чтобы он смог не только понять, над чем работает ученый, но и

на этой основе суметь предвосхитить такие последствия и возможности, которые

подчас неясны еще и самому ученому.

Советская социальная научная фантастика или, точнее, социальная часть

советских научно фантастических произведений, должна иметь такое же надежное

научное обоснование, как и часть научно техническая.

А над этой трудностью — изображения социального будущего — лежит еще большая

-показ человека будущего. Вот задача, которую необходимо разрешить советскому

писателю, работающему в области научной фантастики".

"Создадим советскую научную фантастику" — 38

4 (16) марта 1884 года в Смоленске родился фантаст Александр Романович

Беляев — "советский Жюль Верн", основоположник советской научной фантастики, как

называют его теперь.

1895-1901-учеба в Смоленской духовной семинарии

"Мы с братом решили отправиться путешествовать к центру Земли. Сдвинули

столы, стулья, кровати, накрыли их одеялами, простынями, запаслись масляным

фонарем и углубились в таинственные недра Земли. И тотчас прозаические столы и

стулья пропали. Мы видели только пещеры и пропасти, скалы и подземные водопады

такими, какими их изображали чудесные картинки: жуткими и в то же время

какими-то уютными. И сердце сжималось от этой сладкой жути.

Позднее пришел Уэллс с кошмарами "Борьбы миров", В этом мире уже не было так

уютно..."

"Иллюстрации в научной фантастике"

В семинарии он "славился выступлениями на вечерах с ярким художественным

чтением стихотворений. Худощавый, стройный, с темными волосами, гладко

причесанными, Александр обладал великолепными актерскими данными, хорошей

внешностью, высокой культурой речи, большой музыкальностью, ярким темпераментом

и удивительным искусством перевоплощения, в особенности сильно было мимическое

дарование". Таким он запомнился гимназистам, помогая в постановке фантастической

пьесы-сказки "Три года, три дня, три минуточки". Взяв за основу сюжет сказки,

Беляев, как режиссер, сумел "обогатить ее множеством мизансцен, расцветить

яркими красками, насытить музыкой и пением. Фантазия его не знала границ!".

С. Яковлев В. Грибоедов "А. Беляев-артист"

1901-1906-учеба в Демидовском лицее в г. Ярославле и музыкальной

консерватории по классу скрипки 1913- путешествие в Италию, Францию, Германию,

Австрию, Швейцарию

"Несколько прыжков, и мы уже совершенно отделились от воды. Последний раз

лодки коснулись своим задним краем хребта большой волны. И сразу поднялись над

водой на несколько саженей.

Море под нами уходит все ниже. Домики, окружающие залив, кажутся не белыми,

а красными, потому что сверху мы видим только их черепичные крыши. Белой

ниточкой тянется у берега прибой...

Позади нас итальянская Вентимилья, впереди французская Ницца, а посреди

маленькое княжество Монако..."

"Прогулка на гидроплане"

"Удивительный народ эти итальянцы! Hеряшливость они умеют соединять с

глубоким пониманием прекрасного, жадность — с добротой, мелкие страстишки — с

истинно великим порывом души..."

О. Орлов "Александр Беляев"

1914 — "Бабушка Мойра"

1916-1922

"Болезнь уложила меня однажды на три с половиной года в гипсовую кровать.

Этот период болезни сопровождался параличом нижней половины тела. И хотя руками

я владел, все же моя жизнь сводилась в эти годы к жизни "головы без тела",

которого я совершенно не чувствовал... Вот когда я передумал и перечувствовал

все, что может испытать "голова без тела".

"О моих работах"

1924 — "В киргизских степях"

1925 — "Голова профессора Доуэля", "Последний человек из Атлантиды", "Три

портрета"

1926 — "Современная почта за границей", "Властелин мира", "Остров Погибших

Кораблей", "Ни жизнь, ни смерть", "Белый дикарь", "Идеофон", "Гость из книжного

шкафа", "Человек, который не спит", "Страх"

"Вагнер поставил себе задачей охватить большее количество знаний, чем то,

которое может вместить человеческий мозг. И профессор добился этого благодаря

тому, что не нуждаясь в отдыхе и сне, мог работать почти двадцать четыре часа в

сутки. Кроме того, путем тренировки он выработал способность думать обеими

половинками мозга независимо одна от другой. Его глаза двигались также

независимо один от другого, и Вагнер мог, таким образом, наблюдать за

несколькими явлениями сразу. Он мог писать одновременно правой и левой рукой..."

"Человек, который не спит"

1927 — "Над бездной", "Охота на Большую Медведицу", "Среди одичавших коней",

перевод и примечания к рассказу Жюля Верна "В 2889 году"

1928 — "Спутник письмоносца", "Человек-амфибия", "Борьба в эфире", "Вечный

хлеб", "Мертвая голова", "Сезам, откройся!"

"Первая рыба среди людей и первый человек среди рыб, Ихтиандр не мог не

чувствовать одиночества. Но если бы следом за ним и другие люди проникли в

океан, жизнь стала бы совершенно иной. Тогда люди легко победили бы могучую

стихию — воду. Больше семи десятых земной поверхности составляет пространство

водной пустыни. Но эта пустыня с ее неистощимыми запасами пищи и промышленного

сырья могла бы вместить миллионы, миллиарды человек. Миллиарды людей без тесноты

и давки могли бы разместиться в океане".

"Человек-амфибия"

"Рано или поздно человечество поселится на дне моря... Я вижу новую расу

"ГОМО АКВАТИКУС" — грядущее поколение, рожденное в подводных деревнях и

окончательно приспособившееся в окружающей среде".

ЖАК ИВ КУСТО

1929-"Человек, потерявший лицо", "Продавец воздуха", "Золотая гора",

"Светопредставление", "Творимые легенды и апокрифы", "Чертова мельница",

"Инстинкт предков", "Держи на запад", "Воздушные столбы", "Мертвая зона", "В

трубе", "Верхом на ветре", "Амба", "Легко ли быть раком?", "Отворотное

средство". Предисловия к романам Д. Лондона "Железная Пята" и "Лунная долина"

"Джек Лондон, в силу особых условий рабочего движения в Америке, мало верил

в успех рабочего класса. Вернее, он верил в окончательную победу рабочих, но

наступление этого выносил в отдаленное будущее. В романе "Железная Пята" автором

намечены и сроки этого будущего: по его мнению, должно пройти не менее трехсот

лет, пока наступит "Эра Братства". Но до наступления "Эры Братства" рабочие еще

должны пройти через ужасный период неслыханной эксплуатации, через эпоху

"Железной Пяты" капитализма... Близоруким и пессимистическим "пророком" и

политиком оказался Джек Лондон в своем фантастическом романе".

Из предисловия к "Железной Пяте"

Б. Ляпунов "Александр Беляев"

"Как это произошло, лошадь не могла рассказать. Но Санта-Анна сам

воспроизвел картину. Папельясу очевидно удалось поймать полузадушенного Виэнто.

Он уселся на лошадь. Но Виэнто не смог снести такого оскорбления и предпочел

погибнуть вместе с врагом. Он помчался к утесу и скатился вниз. Лошади

посчастливилось: она отделалась ушибом, а человек..."

"Верхом на ветре"

1930 -"Подводные земледельцы", "Гражданин Эфирного Острова", "Зеленая

симфония", "Город победителя", "ВЦБИД", "Хойти-Тойти", "Нетленный мир", "Рами"

"Математик, физик, астроном, механик, биолог, социолог, изобретатель,

"патриарх звездоплавания", Циолковский мыслит астрономическими цифрами, считает

миллионами, миллиардами, биллионами. Бесконечность не устраивает его. Он

обращает свой взгляд к прошлому нашей Солнечной системы и спокойно говорит, как

о возрасте своих собственных детей: "На рождение всех планет понадобилось

тридцать один биллион лет. Земля отделилась от Солнца два биллиона лет тому

назад, а наша Луна рождена Землею менее миллиарда лет назад". Совсем

новорожденная крошка! Что значит миллиард, если Циолковский иногда имеет дело с

такими цифрами, для которых, по его собственным словам, "чтобы их написать, не

хватило бы всей вселенной!"

"Гражданин Эфирного Острова"

1931 — "Земля горит", "Воздушный змей", "Заочный инженер", "Сильнее бога",

"Солнечные лошади", "Шторм", "Чертово болоте". "Освобожденные рабы"

1932 — "Голубой уголь", "Создадим Мурманский зоопарк", "Еще об озеленении

города", "Циолковский", "Севтралтрест должен иметь техническую станцию",

"Радиоузел должен решительно перестроить свою работу", "Будет ли этому конец?"

"Никаких клеток старых зверинцев-этих буржуазных тюрем для зверей! Только

"острова" зверей под открытым небом. Водоемы. Вольеры для птиц и мелких

зверьков. Естественный полярный пейзаж без "подмалевки". Подлинное полярное

небо. Что может быть лучше?..

Но такой зоопарк не только интересное и здоровое зрелище, в особенности в

Мурманске, так бедном зрелищами. В зоопарке можно развернуть большую научную и

просветительную работу"

"Создадим Мурманский зоопарк"

"Наши полярные ученые-энтузиасты будут отапливаться ледяными полярными

ветрами... Ветер, который причинял нам столько неприятностей, аварий, потерь,

будет служить нам. Нет ничего фантастического и в мысли "ветрофицировать" и наши

траулеры, установив на них ветряки... Неоспоримо одно — большой мурманский ветер

поможет создать нам большой Мурман".

"Голубой уголь"

"Представьте себе огромную ракету в виде яйцевидного, с заостренным верхним

концом вагона. Внутри вагона — каюта с запасом кислорода, продуктов для

путешественников и большой запас взрывчатого материала — пороха или нефти, газов

— вот вам и "звездолет".

"Если такой снаряд приобретет от взрыва скорость, примерно, в 11 километров

в секунду, то он может преодолеть земное притяжение и лететь хотя бы на Луну, на

Марс..."

"Циолковский"

1933 — "Прыжок в ничто", "Огни социализма, или господин Уэллс во мгле",

"Рекордный полет", "Необычайные происшествия", "Встреча Нового года"

"Ваш рассказ содержательнее, научнее и литературнее всех известных мне работ

на тему "межпланетных путешествий"... Он более будет распространять знание и

интерес к великой задаче 20 века, чем другие популярные рассказы, не исключая

даже иностранных... Что же касается до посвящения его мне, то я считаю это Вашей

любезностью и честью для себя".

К. Э. Циолковский

Б. Ляпунов "Александр Беляев"

"Что притягивало его в Россию? Эксперимент! Великий эксперимент перестройки

мира, старой цивилизации, культуры, создания нового общественного строя. Эта

дерзкая попытка осуществить в жизнь то, что веками было предметом утопий. А

разве утопии не были его коньком? Разве он в своих произведениях, которыми

зачитывался весь мир, не рисовал картины будущего, картины мировых войн, даже

космическую борьбу миров, крушение старой цивилизации, зарождение новой,

невиданный технический прогресс?.. И вдруг эти люди -большевики — заявили о том,

что именно они перестроят мир! Это задевало его, как профессионала, не могло не

волновать".

"Огни социализма, или господин Уэллс во мгле"

1934 — Встреча в Ленинграде с Г. Д. Уэллсом

"Воздушный корабль", "Создадим советскую научную фантастику"

"Я с удовольствием, господин Беляев, прочитал Ваши чудесные романы "Голова

профессора Доуэля" и "Человек-амфибия". О! Они весьма выгодно отличаются от

западных книг. Я даже немного завидую их успеху.

Герберт Уэллс

Б. Ляпунов "Александр Беляев"

"Он (молодой читатель) любит научную фантастику, увлекается

научно-фантастическими романами, охотится за ними, читает и перечитывает их. Он

прощает автору неизбежные ошибки и болезни роста, — он терпимее и терпеливее

критиков и других читателей этого жанра. Он, — и пока только он, — морально

поддерживает автора на трудном, ответственном пути создания подлинной советской

научной фантастики".

"Создадим советскую научную фантастику"

"Рассказ... остроумно написан и достаточно научен для фантазии. Позволю себе

изъявить удовольствие тов. Беляеву и почтенной редакции журнала. Прошу тов.

Беляева прислать мне наложенным платежом его другой фантастический рассказ,

посвященный межпланетным скитаниям, который я нигде не мог достать. Надеюсь и в

нем найти хорошее. Прошу переслать письмо тов. Беляеву. С приветом.

Циолковский".

Б. Ляпунов "Они мечтали о покорении космоса"

1935 — "Чудесное око", "Пропавший остров", "Слепой полет", "Памяти великого

ученого-изобретателя", "Академик Павлов"

"Ваш теплый отзыв о моем романе придает мне новые силы в нелегкой борьбе за

создание научно-фантастических произведений".

"Я сердечно и искренне приветствую появление второго издания ("Прыжка в

ничто"), которое, несомненно будет способствовать распространению в массах

интереса к заатмосферным полетам. Вероятно, их ожидает великое будущее".

Из предисловия К. Э. Циолковского к роману "Прыжок в ничто"

Б. Ляпунов "Александр Беляев"

"Я перебираю его книги и брошюры, изданные им на собственный счет в

провинциальной калужской типографии, его письма, черновики его рукописей, в

которые он упаковывал посылаемые книги, его портреты и раздумываю над этим

человеком, который прожил такую тяжелую и в то же время интересную жизнь. Он

знал Солнечную систему лучше, чем мы — свой город, мысленно жил в межпланетных

просторах, чувствовал себя "Гражданином Вселенной..."

"Памяти великого ученого-изобретателя"

1936 — "Звезда КЭЦ", "Д. И. Менделеев", "Михайло Ломоносов", "Д. Уатт и И.

Ползунов", "Ковер-самолет"

"Я великую ошибку в политике своей сделал, что допустил Ломоносова в

профессоры". Зять Шумахера Гауберт говорил: "Разве нам десяток Ломоносовых надо?

И один нам в тягость..." Ломоносов не ошибся в том, что ему не удалось совершить

всего того, "что предпринимал для пользы отечества". Но его печальные мысли о

том, что "все мои полезные намерения исчезнут вместе со мной", не оправдались:

много полезных намерений ему удалось провести в жизнь... И лишь в наши дни этот

исключительный человек находит себе полную оценку".

"Михаиле Ломоносов"

"Чадолюбивый отец, добрейший человек, готовый прийти на помощь всем

нуждающимся, и вместе с тем вспыльчивый чудак, "лев рыкающий", нагоняющий страх

на всех, кто мало знал его. Почти грубый от крайней застенчивости и необычайного

волнения перед новым человеком".

"Дмитрий Иванович Менделеев"

1937 — "Небесный гость", "Голова профессора Доуэля", "Мистер Смех",

"Застрельщики новых открытий"

"Тринадцать лет тому назад я написал рассказ "Голова профессора Доуэля" на

тему об оживлении человеческой головы, отсеченной от тела...

Для того времени рассказ в том виде, в каком он был напечатан, являлся

достаточно смелым, и автора могли упрекнуть в ненаучном подходе к теме. С тех

пор положение изменилось. В области хирургии достигнуты огромные успехи. И я

решил переработать свой рассказ в роман, сделав его, не отрываясь от научной

основы, еще более фантастичным".

Б. Ляпунов "Александр Беляев"

1938- "Под небом Арктики", "Лаборатория Дубльвэ", "Невидимый свет", "Рогатый

мамонт", "Золушка. О научной фантастике в нашей литературе", "Создадим советскую

научную фантастику", "Арктания", "Победители недр", "Парк чудес"

"Интересует меня и человек будущего, жизнь, быт коммунистического общества.

Первая попытка дать более или менее развернутую картину жизни нашего будущего —

роман "Лаборатория Дубльвэ"... В этом романе я еще не решаюсь дать

характеристики людей будущего, — для этого у меня недостаточно материала.

Главное внимание обращено на описание городов будущего, коммунальных учреждений,

квартир, транспорта и т. п."

"Аргонавты вселенной"

"Говорят, писатели, особенно крупные, уделяют мало внимания научной

фантастике, считая ее литературой второго сорта. Это неверно. Литература всегда

такого сорта, какого сорта литератор, создавший ее. Вернее же, писатели не

жалуют научную фантастику потому, что писатели, как и редакторы и критики, не

слишком тверды в технике, физике, биологии. Не может не отпугивать писателей и

положение Золушки, в котором пребывает научная фантастика в нашей литературе".

"Золушка. О научной фантастике в нашей литературе"

1939 — "Замок ведьм", "Визит Пушкина", "Великий транспортник", "О моих

работах", "Иллюстрация в научной фантастике", "Аргонавты вселенной", "Город

Пушкин — рыбный город", "Досуг детей", "Сталинская забота о людях"

"Самое легкое — создать занимательный, острофабульный, научно-фантастический

роман на тему классовой борьбы. Тут и контрасты, характер, и напряженность

борьбы и всяческие тайны и неожиданности... И самое трудное для писателя -

создать занимательный сюжет в произведении, описывающем будущее бесклассовое

коммунистическое общество, предугадать конфликты положительных героев между

собой, угадать хотя бы две-три черточки в характере человека будущего... А ведь

показ этого будущего общества, научных, технических, культурных, бытовых,

хозяйственных перспектив не менее важен, чем показ классовой борьбы. Я беру на

себя труднейшее".

"О моих работах"

"Иллюстратор научной фантастики должен обладать большой фантазией и богатым

развитым воображением. К услугам иллюстраторов сегодняшнего и вчерашнего дня и

готовая натура, и фото, и иллюстративный материал журналов, и богатство архивов.

Иное дело — научная фантастика, где приходится оперировать с вещами, еще не

существующими, и где поэтому опираться приходится в значительной степени на

фантазию, на воображение. Художник-иллюстратор научной фантастики по силе

воображения и фантазии должен стоять, по крайней мере, на одном уровне с

автором. Он должен с предельной полнотой воплотить в зрительных образах идеи

автора, а подчас и восполнить недомолвки писателя".

"Иллюстрация в научной фантастике"

1940 — "Человек, нашедший свое лицо", "Анатомический жених", "Гениальный

ученый", "Герой-победитель", "Жюль Верн", "Михаило Ломоносов", "Он жил среди

звезд", "Рождение радио", "Интересное начинание", "Пятнадцать смелых", "Земля в

ярме. Пламя на болотах", "Завоевание стратосферы", "На пороге великих открытий",

"Земля и небо", "Герой выходит из экрана", "Что делают растениеводы?", "На

выставке работ пушкинских художников", "За культурный русский язык", "Дворец

Советов", "Гигант на Волге", "Больше простоты, точности", "Капризы климата", "К

истории нашего города", "Об одном запущенном доме"

"В продолжение полутора лет я муссировал в местной газете мысль о

необходимости создать в пушкинских парках для ребят уголок занимательной науки,

и в частности, межпланетных путешествий. Я добился цели. Для начала к летнему

сезону предполагается соорудить макет межпланетной ракеты в натуральную

величину... Осмотрев ракету, посетители смогут совершить и межпланетное

путешествие — за иллюминатором будет установлена кинобудка..."

Из письма H. А. Рынину

М. Сонкин "Так начиналось"

"Скромно обставлен кабинет. Полупоходная койка. По стенам — картины с

фантастическими изображениями. Мерно гудит ламповый приемник. Настольный телефон

и книги... книги... книги...

Ими завалены стол, этажерка, шкаф и до потолка вся соседняя комната -

библиотека. На койке лежит человек с высоким лбом, лохматыми черными бровями,

из-под которых смотрят ясные, проницательные глаза".

С. Головко "Мастер научной фантастики"

"Жюль Верн был и остается гениальным непревзойденным популяризатором науки.

Его заслуги в этом отношении колоссальны... С уверенностью можно сказать, что

буржуазная литература не создаст второго Жюля Верна. Доказательством этого может

служить творчество Г. Уэллса. По литературному дарованию он стоит не ниже Жюля

Верна, но Уэллс живет и работает в иную эпоху-эпоху загнивания капитализма.

Уэллсу неоткуда взять жизнерадостных волевых людей".

"Жюль Верн"

"-Напрасно скромничаете, Александр Степанович. Все мы прекрасно понимаем,

что вы показали нам приборы для телеграфирования без проводов. Это же величайшее

изобретение! Как хотите, но я не могу записать в протокол ваш текст. Нельзя

такое изобретение скрывать за этими ничего не говорящими строками".

"Рождение радио"

"В литературном кружке, который я веду, большинство кружковцев — студенты.

Среди них есть способные юноши. Но я был глубоко огорчен и удивлен,

познакомившись впервые с их малограмотными рукописями. Даже ребята из

литературного кружка Дворца пионеров пишут лучше, проще, грамотнее... В наших

вузах необходимо поставить вопрос о поднятии культуры языка. Создать кружки для

повышения грамотности, литературные кружки. Хорошо было бы также провести цикл

лекций по вопросам литературы, истории театра, музыки, живописи, скульптуры,

архитектуры, хотя бы в самом сжатом виде".

"За культурный русский язык"

"27 февраля исполняется 4 года со дня смерти гениального ученого-физиолога

Ивана Петровича Павлова, отдавшего научной работе более полувека... Труды

академика Павлова создали новую эпоху не только в физиологии, но и в смежных

научных областях. Можно сказать, что он совершенно по новому осветил работу тела

и "души" человека и животных".

"Гениальный ученый"

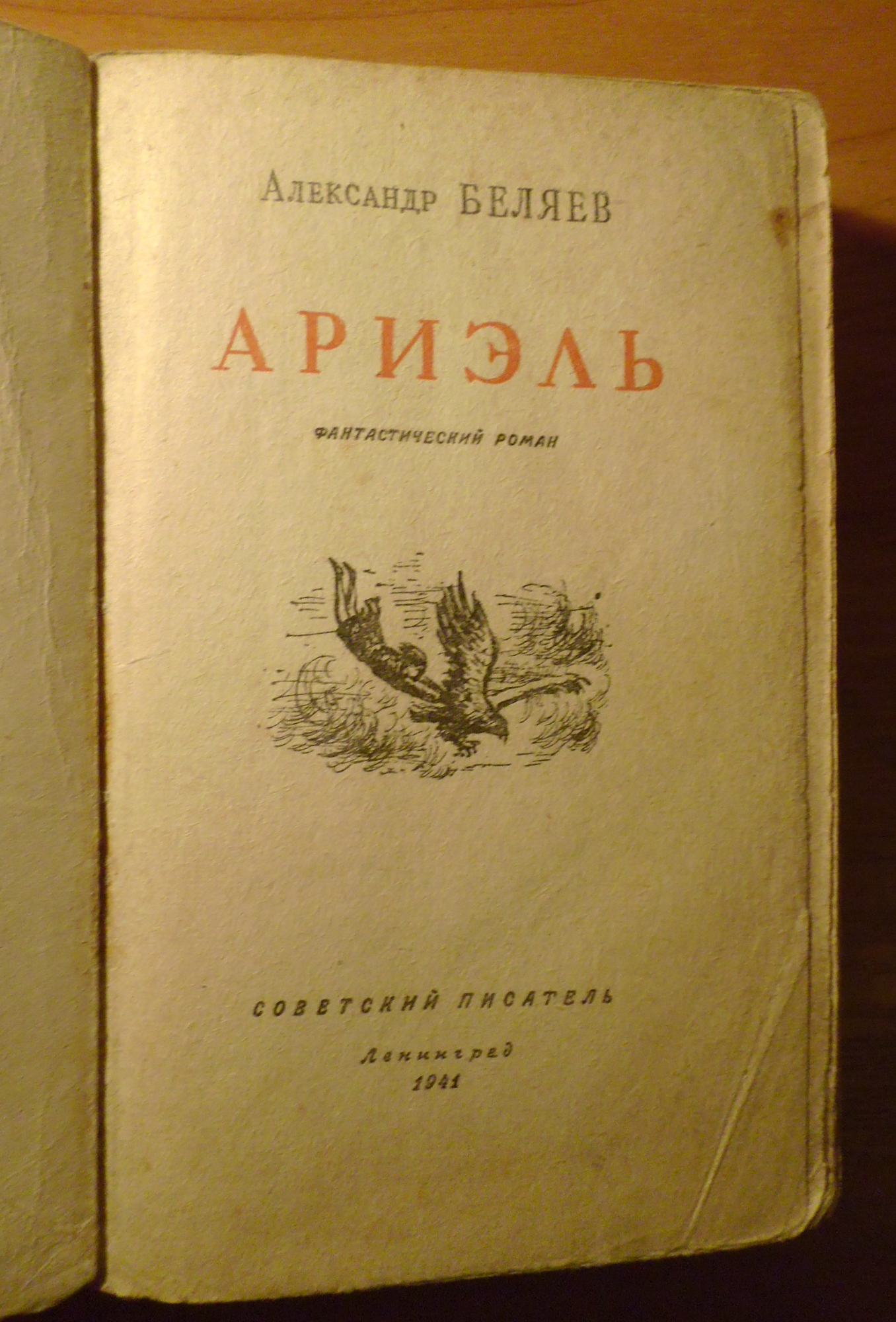

1941 — "Ариэль", "Следопыты вселенной", "В мире атомов", "Созидатели и

разрушители"

"Hа меня книга произвела очень хорошее впечатление и углубила мое понимание

Константина Эдуардовича, хотя я о нем знаю, пожалуй, больше других биографов. Я

сам замышлял биографию Константина Эдуардовича именно в таком плане, но у меня

не хватало того материала, который великолепно знаете Вы. И поэтому мне иногда

приходилось прибегать к догадкам и интуиции, а это не всегда надежный материал".

Из письма к Б. H. Воробьеву

Б. Ляпунов "Александр Беляев"

"-Слушай, Ариэль, слушай внимательно. Теперь ты умеешь делать то, чего не

умеет делать ни один человек. Ты можешь летать. И для того, чтобы полететь, тебе

надо только пожелать этого. Ты можешь подниматься, летать быстрее или медленнее,

поворачиваться в любую сторону, опускаться по своему желанию. Надо только

управлять собой, как ты управляешь своим телом, когда идешь, встаешь, садишься,

ложишься".

"Ариэль"

"Труд — создает, война -разрушает... Нам навязали войну- разрушительницу.

Что же? Будем "разрушать разрушителей". Наша доблестная Красная Армия докажет

вероломному врагу, что рабочие и крестьяне, из которых она состоит, умеют не

только строить заводы и фабрики, но и разрушать "фабрики войны". Какие бы

тяжелые испытания ни пришлось нам пережить, армия великого народа не сложить

оружия, пока враг не будет отброшен и уничтожен".

"Созидатели и разрушители"

6 января 1942 года в Пушкине фантаста Александра Романовича Беляева не стало

У Беляева до сих пор широчайшая и благодарная читательская аудитория. За

последние годы его романы, повести, рассказы были переизданы общим тиражом свыше

5 миллионов экземпляров! Многие из них переведены на языки народов СССР, изданы

за рубежом — во многих странах мира, от Англии и Италии до Чехословакии и Кореи.

Его творчество вызывает живой интерес у читателей разных поколений.

Имя Беляева хорошо известно тем, кто в 20-е и 30-е годы с нетерпением ждал

очередного номера "Вокруг света" или "Всемирного следопыта". Его знают и те, кто

лишь недавно стал читать фантастику.

Лучшие вещи Беляева выдержали самое беспристрастное испытание — испытание

временем.

Б. Ляпунов "Александр Беляев"

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Б. Ляпунов "Александр Беляев" — М. "Сов. писатель", 1967, с 132-133, 90,

131, 16, 11-12, 41, 57, 87-88, 82, 88-89, 106, 85-86, 10.

А. Бритиков "Русский советский научно-фантастический роман" — Л. "Наука",

1970, с. 376.

А. Беляев "Создадим советскую научную фантастику". — "Детская литература",

1938, 15, с. 1-8.

В. Грибоедов "Александр Беляев-артист" — "Смена", 1980, 4 декабря.

А. Беляев "Прогулки на гидроплане" — "Костер", 1971, 8, с. 43-45.

О. Орлов "Александр Беляев" — Собр. соч. в 8-ми т. Т. 8- М. "Молодая

гвардия", 1964, с. 497-516.

А. Беляев "О моих работах" — Детская литература, 1939, 5, с. 23-25.

А. Беляев "Человек, который не спит" — Собр. соч. в 8-ми т. Т. 8-М. "Мол.

гвардия", 1964, с. 165.

А. Беляев "Человек-амфибия" — Ярославль: Кн. изд-во, 1962, с. 146.

А. Беляев "Верхом на ветре" — М. "Вокруг света" 1929, 23, с. 359.

А. Беляев "Гражданин Эфирного Острова" — "Искатель" 1962, 5.

А. Беляев "Создадим Мурманский зоопарк" — Полярная правда, 1932, 15 апреля.

А. Беляев "Голубой уголь" — Полярная правда, 1932 11 марта.

А. Беляев "К. Э. Циолковский" — Полярная правда, 1932, 15 сентября.

А. Беляев "Огни социализма, или господин Уэллс во мгле" — М. "Вокруг света",

1933, 13, с. 10-13.

А. Беляев "Создадим советскую научную фантастику" — Литературный Ленинград,

1934, 14 августа.

Б. Ляпунов "Они мечтали о покорении космоса" — "Искатель", 1962, 5.

А. Беляев "Памяти великого ученого-изобретателя" — Юный пролетарий, 1935,

23, с. 43-44.

А. Беляев "Михаило Ломоносов" — Юный пролетарий 1936, 21, с.15-17. o '

А. Беляев "Дмитрий Иванович Менделеев" — Юный пролетарий, 1936, 3, с. 24.

А. Беляев "Аргонавты вселенной" — Детская литература 1939, 5, с. 51-55.

А. Беляев "Золушка. О научной фантастике в нашей дятературе" — Литературная

газета, 1938, 15 мая.

М. Сонкин "Так начиналось" — Звезда, 1960, 9, с. 121-122.

С. Головко "Мастер научной фантастики" — Большевистское слово, 1941, 1

апреля.

А. Беляев "Жюль-Верн" — Большевистское слово, 1940, 24 марта.

А. Беляев "Рождение радио" — Большевистское слово, 1940, 8 мая.

А. Беляев "За культурный русский язык" — Большевистское слово,1940, 26

сентября.

А. Беляев "Гениальный ученый" — Большевистское слово 1940, 27 февраля.

А. Беляев "Ариэль" — В кн. "Властелин мира" — Кишинев: "Штинница", 1982, с.

414.

А. Беляев "Созидатели и разрушители" — Большевистское слово, 1941, 26 июня.

ВИКТОРИНА ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА

1. "Некогда всемирно известный артист, — говорилось в статье, — составивший

карьеру не столько сомнительным талантом, сколько своим исключительным

уродством, никогда не отличался нравственностью... Подозрительные "ученые",

применяющие не разрешенные законом методы лечения, превратили маленького урода в

большого негодяя. Развращенный до мозга костей, он бросает открытый вызов

морали, издеваясь над нашими добрыми американскими нравами".

2. "Он расширил круг клиентов, заказчиков, обновил ассортимент товара,

изобрел новые сорта и виды продукции. Рекламные проспекты с приложением

"образцов товара" рассылались актерам театра и кино, драматургам, писателям,

журналистам, адвокатам, конферансье, цирковым клоунам, врачам, тюремщикам,

педагогам, профессорам, парикмахерам, даже настоятелям церквей различных

вероисповеданий".

3. "Это интересная история. Себастьяно Сапрозо был захвачен в плен индейцами

племени бороро в лесах центральной Бразилии. Воинственные бороро решили убить

Себастьяно и повели его к месту казни. Сапрозо удалось вырваться из рук

индейцев. Он стал перепрыгивать через головы дикарей, переворачиваться всем

телом в воздухе и выделывать такие необычайные пируэты и сальтомортале, что

привел своих поработителей в неистовый восторг".

4. "-А разве тело человека состоит не из молекул и атомов? Трудности

заключались не в этом. Первая из них в том, чтобы привести к одному знаменателю

движения молекул различных скоростей, иначе человеческое тело было бы просто

разорвано. Мне пришлось связать две области; физику и электрофизиологию. Для

усиления же электрического потенциала я вводил в организм искусственные

радиоэлементы, которые и снабжали его лучистой энергией".

5. "Фотоэлемент! Это новое могучее оружие человека. Рожденный или усиленный

светом ток может привести в движение механизм. Свет может открывать и закрывать

двери, останавливать поезда, автомобили, приводить в движение машины. Свет

звезды, расположенной на расстоянии сотен миллионов километров от Земли может

включать электроосвещение, выполнять любое задание. Наши фотоэлементы все еще

слабы как самостоятельные источники, но уже скоро придет то время, когда мы

научимся добывать непосредственно из Солнца электроэнергию "промышленного

значения".

6. "Мы создадим мощное "солнце" над Северным полюсом и растопим вековые

льды... Мы превратим ледяную Гренландию в цветущий сад с вечным летом. И,

наконец, доберемся до Южного полюса с его неистощимыми природными богатствами.

Освободим ото льдов целый материк, который вместит и прокормит миллионы людей.

Мы превратим нашу землю в лучшую из планет".

7. "Я думал о прыгании через пропасти и реки автомобилей и даже поездов,

которым бы сообщался известный разгон путем переустройства профиля пути. Мостов

не нужно будет делать. Принцип американских гор. Почему бы не устроить такой

прыжок через Ла-Манш?"

8. "Представь себе маленькую коробочку — вроде спичечной. И вот в этой

коробочке содержится запас электричества, достаточный для того, чтобы в

продолжение нескольких суток двигать автомобиль с предельной скоростью. В твоем

жилетном кармане спрятана "электростанция" в несколько сот лошадиных сил. Этой

энергией ты можешь неделю освещаться, отапливаться, можешь вращать ею мельничные

жернова, приводить в движение станки, тракторы".

9. "Теперь у меня дело поставлено так, что я мог бы иметь холод мирового

пространства даже на экваторе. Мне необходимо было забраться в такой укромный

уголок, где мне никто не помешает, пока я не поставлю производство. Теперь мне

не страшны люди, но я страшен для них. Горе тем, кто идет по ветру!".

10. "...Hа пятый день он пришел как ни в чем не бывало, насвистывая песенку.

Hе глядя на меня, он стал продолжать работу. Два дня или три я наблюдал за ним,

не принимая в ней участия. Но работа не могла не интересовать меня. И когда он,

производя опыты, сделал несколько ошибок, которые могли погубить результаты

наших усилий, я не утерпел и сделал ему знак. Я объяснил ему ошибки и с тех пор

продолжаю руководить работой.

...Он перехитрил меня".

11. "От семи до девяти утра доктор принимал больных индейцев, с девяти до

одиннадцати оперировал, а затем уходил к себе в виллу и запирался в лаборатории.

Там в стеклянных банках, наполненных какими-то растворами, пульсировали разные

органы. Отрезанные руки и ноги продолжали жить".

12. "Лицо Вага было сосредоточено, оба глаза устремлены в одну точку, что с

ним бывало только в случаях исключительного напряжения, внимания.

...Hаконец Ваг накрыл мозг черепной крышкой, скрепил ее металлическими

скобками, затем покрыл кусками кожи и сшил кожу".

13. "- Я предпочел бы полное затемнение, чем такое просвечивание. Вместо

того, чтобы смотреть, на месте ли у меня печень, вы бы посмотрели на желудок!

— Да? Посмотрим. Совершенно нормальный. Никаких намеков язвы.

— И никаких намеков на пищу".

14. "- Ккаким же об-бразом мы узнаем, что можно есть и чего нельзя даже

нюхать?

— А каким образом первобытные люди научились отличать съедобные растения от

ядовитых? Опытом. Только опытом.

— Hедурная пперспектива! Захочешь сорвать лук, а он скрутит тебя; ппонюхаешь

мясо -свежее ли оно, и подохнешь от одного только запаха".

15. "-Послушайте, вы всегда были образцовым служащим. Скажите мне, что

произошло и почему вы подвергли себя одиночному заключению.

— Преступник, оттого и сижу, А в чем мое преступление, сказать не могу.

Можете судить!

— Но как же вас судить, если мы не знаем вашего преступления?

— А мне какое дело? Буду сидеть в предварительном заключении, пока не

узнаете. Но я имею жалобу на тюремный режим.

— В чем дело, Кранц?

— Безобразие! Подали к обеду борщ. Зачерпнул я ложкой и выловил кусок мяса,

граммов на двести. А поверх борща жирок. Hепорядок! Я вам категорически заявляю:

если только пищу не ухудшат, я объявляю голодовку!

Ответственный за выпуск Б. Завгородний

облако тэгов

облако тэгов