| |

| Статья написана 9 сентября 2015 г. 19:26 |

Для наших молодых читателей сделаем небольшой экскурс в историю. Движение Клубов любителей фантастики, появившись в 60-е годы, захлестнуло всю территорию бывшего СССР уже в о второй половине 70-х. Тогда же был создан КЛФ Василия Бережного. Позже, в 1982 году, Андрей Дмитрук организовал КЛФ “Световид”, а в 1988 году появился КЛФ «Перевал». И. Вахтангишвили *** Фото Бориса Сидюка:

Списочный состав КЛФ "Зоряний шлях" (Киев) в марте 1991 года. — с Борис Сидюк, Тимур Литовченко, Олександр Васильківський, Юра Шевела, Руслан Ребиков и Юрий Газизов... а также №27 Яроменок Алексей ( автор статьи в "Науке-фантастике" )

Андрей Дмитрук. 1982 Конкурс КЛФ "Свитовыд". "Поездка в Киев в 1986 году. В 1984 г. я пришла в горловский Клуб любителей фантастики "Контакт", имея в папочке фантастическую приключенческую повесть "Твоя Мария и Киб", которая была опубликована очень нескоро. В 1986 году киевский КЛФ "Свитовид" объявил конкурс антивоенного рассказа. Я отправила туда два рассказа "Приговор" и "Две стороны экрана" и получила третье место и статуэтку — копию идола "Световид", которая очень хорошо потом оттягивала руки в чемодане, потому что была очень тяжелой. Вот что пишет об истории конкурса Б. Сидюк "Андрей Всеволодович Дмитрук объявил о проведении внутриклубного конкурса рассказов "Фантастика в борьбе за мир и прогресс человечества" — он проходил под эгидой Украинского ДОКа и общества "Знание". .. Возникла мысль: а почему бы на конкурс не пригласить, помимо всего прочего, людей из других городов? И пошла волна рассказов. В конкурсе участвовали тогда еще никому не известный писатель Андрей Лазарчук с рассказом "Монетка", Константин Мзареулов, также совершенно неизвестный автор, тот же Степан Вартанов. То есть те, кто сейчас известны, но тогда еще совсем неизвестные начинающие писатели. Харьковская группа — Филимонов, Печенежский, горловская группа — Алина Болото, Кулинич... Многие были. Получился достаточно представительный состав именно конкурса, и возникла идея, что бы на подведение итогов пригласить всех участников. ... И получилось так, что сама конвенция — тогда она называлась еще не называлась конвенцией — с вручением призов конкурса "Фантастика в борьбе за мир и прогресс человечества" должна была состояться в Киеве в начале мая 1986 года. Тут бахнул Чернобыль, буквально за несколько дней до встречи. Все в ужасе: все, конец конвенции, все отменяется. Но все равно получилось. Приехала куча интересного народа. Приехал почти весь Минск, приехала часть Москвы — молодые писатели, и Андрюша Лазарчук прилетел, и Лена Клокова из Южно-Сахалинска. Получилось так, что, наверное, с 1983 года, эта была первая пост 1984 года, постразгоночная, успешная конвенция, как, например, конвенции в Ростове и Свердловске в 1983 году. По сути дела, получилось, что это была первая постразгоночная конвенция, потому что в 1984 году "Аэлита" была [перед самым открытием организаторы разослали письмо с категорической просьбой к клубам на "Аэлиту" не приезжать — YZ], в 1985 неофициальная, в 1986 ее не было. Так, собственно говоря, получилась конвенция, именно первая конвенция. Успех конвенции в первую очередь был благодаря тому, что это была первая постразгоночная конвенция, достаточно крупная, достаточно представительная. Успех — потому что собрались, может быть, в первый раз в одном месте, не в Дубултах, почти все ведущие писатели "четвертой волны". Успех был в целом для советского фэндома. Фэндом, или, по крайней мере, та часть фэндома, которая была в тот момент в Киеве, поверила, что у фэндома есть будущее, что его не убили, что его не разрушили, он может существовать дальше, и развиваться, причем успешно". Цитаты отсюда От Горловки была я и Елена Кулинич. К нам примкнула тогда еще часто наезжавшая из Донецка в наш КЛФ Нина Вадченко. Вручили нам призы, поводили с экскурсией по Киеву. Где-то мы были вместе с группой, где-то с Еленой Алексевной пробежались вдвоем. Мы съездили повидаться с Людмилой Козинец, которая опекала тогда украинскую фантастику, нашим добрым гением. Здесь очень хорошая статья о ней. Это она сбросила мою первую историю о Тайфуне ("Червяк по кличке Тайфун") в детскую газету. Пока мы ездили в одну сторону, мужская группа отправилась на встречу с писателем фантастом старшего поколения Владимиром Ивановичем Савченко. В общем, дальше пойдут фото. В гостях у В.И. Савченко Андрей Дмитрук показывает гостям Киев. На фоне языческого идола Световида. Алина Болото, Андрей Лазарчук и Нина Вадченко Ну и сам рассказ "Приговор", который был опубликован позже, в 1988 году в газете "Комсомолец Донбасса". Вообще-то антивоенным был не столько он, сколько "Две стороны экрана", который еще надо отыскать". http://fantasticheskiyarhiv.blogspot.com/... Б. Сидюк Воспоминания «Роскон», 17.02.01. Поиск по сайту на сайте в интернете КОНВЕНТЫ ФАНТАСТИКИ © Б. Сидюк, Ю. Зубакин, 2001 Расшифровка аудиозаписи.- Москва, 2001. Пер. в эл. вид Ю. Зубакин, 2000 Хорошо, информация из первых рук. Нужно немножко вернуться назад и рассказать предысторию. 1985 год — я приезжаю из армии. Молодой пацан, двадцать лет, весь переполненный энергией и желанием что-то делать. В 1983 году, еще до армии, встретился с Дмитруком, попал в клуб. В 1985 году, я, естественно, вернулся в "Световид". Энергия пышила и просто хотелось что-то делать. В 1985 году получилось так, что я проехать через европейскую часть Союза — тогда я познакомился со всей минской группой, даже с Цветковым. Цветкова сейчас никто не помнит, а между прочим это была личность и очень неплохой писатель. Дальше Прибалтика, там познакомился с Гедиминасом Береснявичусом. Потом был Ленинград, где прошла встреча, которую я гордо назвал "конвенция". На самом деле это была не конвенция, конечно — встретилось четыре человека из четырех разных клубов. Я там познакомился с Сидоровичем. Тогда были: я, Сидорович, Огус из Семипалатинска и Черняховский из Свердловска. Черняховский после этого куда-то исчез. В Ленинграде же познакомился с Дымовым. Потом была Москва, где я познакомился с Коклюхиным — это тот самый издатель, который первым в совке выпустил газету фантастики "Великое кольцо" (1983 год, Сенгилей). Там я с ним познакомился — он как раз сбежал из Сенгилея и работал милиционером в Москве. В Москве же познакомился с Володей Орловым, ныне покойным. Так я попал в более, что ли, обширную тусовку, и когда в 1985 году пришел в клуб и осенью после каникул, лета и пр. начался сезон, Андрей Всеволодович Дмитрук объявил о проведении внутриклубного конкурса рассказов "Фантастика в борьбе за мир и прогресс человечества" — он проходил под эгидой Украинского ДОКа и общества "Знание". А я тогда затевал мощную переписку, как бы занял пост министра иностранных дел клуба, это было интересно, энергетика пышила-пышила. Тогда я отправлял письма просто в огромных количествах, в чем-то но на своем уровне повторяя подвиг Завгороднего. Я был очень активен. Возникла мысль: а почему бы на конкурс не пригласить, помимо всего прочего, людей из других городов? На что Дмитрук почесал голову и сказал: "А почему бы и нет"? Я, естественно, рассылаю по всем клубам, куда мог дотянуться, приглашение для молодых писателей участвовать в конкурсе. И пошла волна рассказов. Когда они начали приходить, у всех в клубе волосы встали дыбом, потому что отклик на эту затею получился большой. В конкурсе участвовали тогда еще никому не известный писатель Андрей Лазарчук с рассказом "Монетка", Константин Мзареулов, также совершенно неизвестный автор, тот же Степан Вартанов. То есть те, кто сейчас известны, но тогда еще совсем неизвестные начинающие писател. Харьковская группа — Филимонов, Печенежский, горловская группа — Алина Болото, Кулинич... Многие были. Получился достаточно представительный состав именно конкурса, и возникла идея, что бы на подведение итогов пригласить всех участников. Тогда появились первые мысли о том, как организовать эту встречу, которая тогда еще не воспринималась как конвенция, как конвент. Когда возникла эта идея, я с Завгородним еще не сильно общался, хотя он и подкинул и саму тему конвенции, и пр. Была идея просто собрать людей, и собрать их именно на встречу, чтобы вручить им призы за победу в конкурсе. Сказано — сделано: заручились какой-то поддержкой общества книголюбов, того же общества "Знание", каких-то комсомольцев, которые принимали участие — я даже не знаю, каких. Собственно, мои организаторские функции на этой конвенции заключались в том, чтобы заинтересовать людей приехать в Киев. Я еще совсем ничего не знал и не понимал в этом деле, кроме энергии у меня ничего не было. И получилось так, что сама конвенция — тогда она называлась еще не называлась конвенцией — с вручением призов конкурса "Фантастика в борьбе за мир и прогресс человечества" должна была состояться в Киеве в начале мая 1986 года. Тут бахнул Чернобыль, буквально за несколько дней до встречи. Все в ужасе: все, конец конвенции, все отменяется, все сваливают, я тоже уезжаю куда-то в Орехово-Зуева под Москву... Определенная паника была. А когда паника спала и стало ясно, что нужно все-таки что-то проводить, тогда и появилось слово "конвенция". И принес ее, идею самой конвенции, Володя Шелухин — мы тогда с ним по переписки довольно плотно общались. Так появился "Укракон". Собственно, это неофициальное название — очевидно, на Дмитрука тогда сверху надавили соответствующие структуры — он аж взбеленился, когда услышал это название, говорит: "Никаких Украконов! Никаких конов, ничего!" Но все равно получилось. Приехала куча интересного народа. Приехал почти весь Минск, приехала часть Москвы — молодые писатели, и Андрюша Лазарчук прилетел, и Лена Клокова из Южно-Сахалинска. Получилось так, что, наверное, с 1983 года, эта была первая пост 1984 года, постразгоночная, успешная конвенция, как, например, конвенции в Ростове и Свердловске в 1983 году. По сути дела, получилось, что это была первая постразгоночная конвенция, потому что в 1984 году "Аэлита" была [перед самым открытием организаторы разослали письмо с категорической просьбой к клубам на "Аэлиту" не приезжать — YZ], в 1985 неофициальная, в 1986 ее не было. Так, собственно говоря, получилась конвенция, именно первая конвенция. Итоги конвенции... По тем временам это была эйфория. Первый раз увидел Завгороднего, который в полуупитом состоянии завалился, ворвался ко мне домой, бросил сумки, уселся на пол и сказал: "Я приехал". Так я в первый раз увидел Завгороднего. И многих других. Для меня лично это была эйфория, для клуба это был подъем, после этого в клубе увеличилось количество людей, мы стали заседать не один, а два раза в месяц. Та энергетика, которую конвенция тогда привнесла, послужила для киевского фэндома очень большим плюсом, очень большим толчком к развитию. После этого конкурса конечно, такого успеха в "Световиде" уже не было, но той энергетики, того заряда, который конвенция 1986 года туда привнесла, хватило надолго — тут и гигантское (по нашим меркам гигантское) представительство киевлян в Свердловске в 1987 году, и, по сути дела, первая официальная для советских времен межклубная поездка за границу (1988 год), которая, в свою очередь, вызвала тот самый бум 1989 года, когда чуть ли не пол фэндома, тогда советского, поехала в 1989 году в Болгарию. Успех конвенции в первую очередь был благодаря тому, что это была первая постразгоночная конвенция, достаточно крупная, достаточно представительная. Успех — потому что собрались, может быть, в первый раз в одном месте, не в Дубултах, почти все ведущие писатели "четвертой волны". Успех был в целом для советского фэндома. Фэндом, или, по крайней мере, та часть фэндома, которая была в тот момент в Киеве, поверила, что у фэндома есть будущее, что его не убили, что его не разрушили, он может существовать дальше, и развиваться, причем успешно. Если рассмотреть то же самое с современной точки зрения, то, конечно, это была не конвенция, потому что организация была поставлена из рук вон плохо. По сути дела, программы как таковой не было. Программа заключалась в том, чтобы в один вечер собраться и вручить призы. То, что потом "накрутили" на это мероприятие сверху, было, скажем так, проявлением наших киевских клубников, самодеятельностью. Тогда показали хороший набор фантастических мультипликационных фильмов, наших, киевских, и даже какой-то мини-конкурс проводили. Не было организации, не было оргкомитета, не было централизованного места проживания, потому что все были разбросаны по куче разных гостиниц. Место проведение тоже было разным, хотя автобусы были. Что-то было хорошо, что-то было нехорошо. Интервью взял Ю. Зубакин (Челябинск) http://www.fandom.ru/convent/41/ki_1986_2...

Олесь Бердник в кулуарах Всесоюзного з'їзду клубів любителів фантастики підписує самвидавну книгу Борису Завгородньому. — Березень 1988 року. Зала ЦК ЛКСМУ (архів А. Дмитрука)

Борис Сидюк, Владимир Савченко, Борис Завгородний....

Андрей Дмитрук показывает гостям Киев. 1986

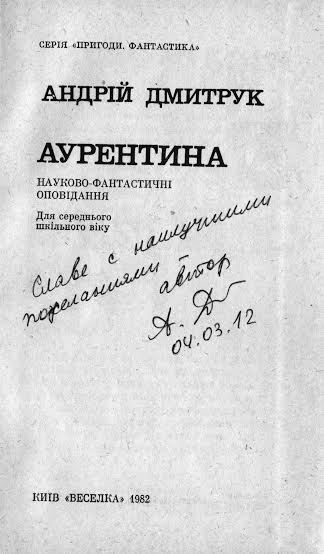

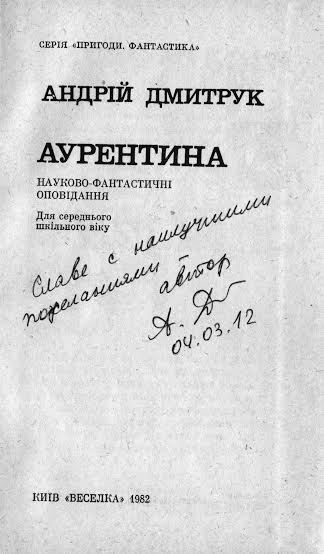

Андрей Дмитрук, основатель киевского КЛФ "Световид", показывает афишу 1982 г.

титул книжки 1982 г.

Волгоградский фэн Б. Завгородний (Завгар) с О. Бердником

Елена Кулинич, Павел Амнуэль, Алина Болото, Евгений Дрозд, Наталья Гайдамака (Днепропетровск. 1988) Клубы любителей фантастики. Киев. Совсем случайно наткнулся на такой вот интересный материл, оказывается в СССР весьма активно развивалось движение любителей фантастики (ФЭНДОМ), вот чнашёл н много информации про киевских любителей фантастики:) 1. Не давно начал свою работу клуб фантастики "Звездный" ключ", объединяющий энтузиастов мечты — от юного школьника до ученого. Инициаторы и учредители его — секция научной фантастики Союза писателей Украины и Дворец культуры Киевского института инженеров гражданской авиации. На первом заседании дискутировалась тема "Звездное призвание человечества". Клуб будет проводить ежемесячные заседания во Дворце культуры КИИГА, исключая период каникул. Годовой абонемент можно приобрести во Дворце культуры (тел. 488-33-00) и в комитете комсомола института. Ведущий клуба "Звездный ключ" — писатель-фантаст Олесь Бердник. Очередное заседание клуба состоится 19 марта во Дворце культуры КИИГА (проспект Комарова, 1) и 21 марта в Доме литератора (Орджоникидзе, 2). Тема его — "Космические пришельцы: от гипотез к фактам". Встречу проведет кандидат геолого-минералогических наук из Куйбышева Владимир Авинский. http://starovina.livejournal.com/402426.h...

КИНОАКТРИСА Мария Капнист на конвентах 80-х было такое определение: фантастика — то, чего никогда не было и то, что могло бы произойти

|

| | |

| Статья написана 9 сентября 2015 г. 17:01 |

"Тонечка Белозёрова из восьмой квартиры проснулась, открыла глаза и зажмурилась от восторга. Полежав так немножко, она снова их открыла и в восхищении уселась на своей кроватке. Чудо не исчезло. Её комната на самом деле превратилась в будуар маленькой принцессы. Прямо над ней висел полупрозрачный розовый балдахин, вокруг которого кружились похожие на эльфов бабочки, а по всей комнате расположились куклы в красивых кружевных платьях. Схожие чувства испытала кассирша Светлана Семёновна из тринадцатой когда, по пути в свою ванную, вдруг обнаружила рядом с ней ещё одну дверь, за которой оказалась большая светлая комната, доверху заставленная разномастными картонными коробками. Уже почти час она с упоением перебирала новенькие, пахнущие кожей сумки и туфли, начисто забыв про своего супруга Николая Андреевича, который в третий раз за это утро оприходовал неизвестно как попавшую к нему на тахту голую Памелу Андерсон. Их сосед по площадке пенсионер Еремеев прямо из банки, вилкой ел настоящую ГОСТовскую тушёнку и сквозь слёзы радости глядел на экран телевизора, где, несмотря на протесты картавого адвоката, к высшей мере приговаривали его проворовавшегося рыжего подзащитного – бывшего директора РАО ЕЭС России. Второгодник Колька с двадцатой квартиры, изумлённо разинув рот, снова и снова перепроверял своё неожиданно простое, но определённо гениальное доказательство теоремы Ферма. Этажом выше проснувшийся с жуткой головной болью на полу своей кухни алкоголик Генка Сидоров, с трудом разлепив веки, внезапно заметил непочатую бутылку портвейна, мирно стоявшую за батареей. Секретарша Инна Савушкина с четвёртого этажа в сотый раз перечитала романтическую СМС-ку от своего начальника, Всеволода Сергеевича, предлагавшего ей взять неделю отпуска и махнуть с ним в Париж. Между вторым и третьим этажами подъездный кот Васька лакал из огромного блюдца оказавшееся необычайно вкусным дельфинье молоко, с интересом наблюдая, как супруга пенсионера Еремеева Вера Ивановна, что есть силы, лупила авоськой справившего нужду за мусоропроводом американского президента Барака Обаму, на всякий случай, зовя на помощь свою соседку снизу, учительницу литературы Калерию Павловну. Но Калерии Павловне было некогда. Надев своё лучшее платье с перламутровыми пуговицами, она пила чай с певцом Стасом Михайловым, в третий раз накладывая ему в розетку своё фирменное варенье из репы. А выше всех, на девятом, лохматый дворовый чудик, вечный студент и непризнанный гений Лёвка Шиферсон переключил ещё пару кнопок, после чего поправил очки и удовлетворённо потёр руки. Его «трансмодулятор счастья» наконец-то заработал". © robertyumen

|

| | |

| Статья написана 2 сентября 2015 г. 21:10 |

Архивные материалы о Ю. Дольд-Михайлике, П. Загребельном и Ю. Яновском: http://csam.archives.gov.ua/ukr/perelik_f...

https://fantlab.ru/edition157461 Николай Билкун. Волшебная труба ацтеков. Фантастико-приключенческая повесть в пер. с укр. Ю. Татаренко, рис. Е. Мануйловича. Опубликована в газете «Юный ленинец», — К.: 1971, 20, 27 октября; 3, 17, 23 ноября; 1,8,15,22, 29 декабря; 1972, — 5 12, 19,26 января; 2,9,16 февраля. И. Росоховатский. НЕОБЫЧНЫЙ ЛЕС. Научно-фантастическая повесть. В сокращении. Иллюстрации В. Потапенко — газета ЮНЫЙ ЛЕНИНЕЦ. Орган Центрального Комитета ЛКСМ и Республиканского Совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Киев, 1960. №№ 6 (5 февраля, пятница) (с. 4), 7 (12 февраля, пятница) (с. 4), 8 (19 февраля, пятница) (с. 4), 9 (26 февраля, пятница) (с. 4), 10 (4 марта, пятница) (с. 4), 11 (11 марта, пятница) (с. 4), 13 (25 марта, пятница) (с. 4). Эдмунд Низюрский. «ФАЛЬШИВЫЙ» СЛЕД. Повесть. Сокращённый перевод с польского Г. Бурганского. Автор иллюстраций не указан — газета ЮНЫЙ ЛЕНИНЕЦ. Орган Центрального Комитета ЛКСМ и Республиканского Совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Киев, 1972. №№ 26 (5 июля, среда) (с. 4), 27 (12 июля, среда) (с. 4) приклячения Спасибо milgunv! Почему Росоховатский и Владко печатались в "своих" изданиях под псевдонимами? Видимо, считалось неэтичным подписывать свои произведения настоящей фамилией, поскольку она публиковалась в составе редколлегии. В. Винниченко. Сонячна машина. Роман. Часопис "Київ". 1990 фантастика №1 с.101-148 №2 с. 93-129 №3 с. 66-121 №4 с.81-133 №5 с.80-126 №6 с. 49-106 №7 с.12-103 Я. Пшимановский. Последняя игра (отр. из 3-й книги повести "Четыре танкиста и собака"). Юный ленинец. (Киев) №43 (1952) 28.10. 1970 г.,, с.4; №44 от 04.11.1970, среда, с.4 приключения часопис Знання та Праця (Харків-Київ) М. Трублаїні. З півночі мчав ураган. Оповідання. 1933, №20-21, с.20-25. морское О. Донченко. Чотири "Колумби". Оповідання. 1934. №№9,10 Я. Кальницький. Випадок на Новій Землі. Повість. 1934. №22, с.5-6, №23 с.7-11, №24 М. Трублаїні. Завойовники Північного шляху. Нарис. 1934, №6 очерк А. Пільчевський. Око в просторі. Н/ф нарис. 1934, №23, с.12-13 фант. очерк Я. Кальницький. Нова Земля. 1936, №12, с.3-6 М. Трублаїні. Мешканець Ліщинівської протоки. Оповідання. 1936, №11, с.3-5, №12, с.7-8 приключения М. Йогансен. Похід Кості Соловйова. Оповідання. 1936, №3, с.1-4 О. Донченко. Підводний скарб. Оповідання. 1936, №4, с.7-9 приключения М. Трублаїні. Альоша і Чертан. Нарис. 1936, №9. с.6-9

Отзыв опубликован на начальной стр. рассказа В. Владко «Блискавка в полоні" в журнале «Знання та праця», № 20-21 за 1933 год. Иллюстрации В. Невского.

Я. Кальницький. Випадок на Новій Землі. Повість. Знання та праця. 1934, №23, с.7-11

|

| | |

| Статья написана 30 августа 2015 г. 21:41 |

|

| | |

| Статья написана 26 августа 2015 г. 23:20 |

Не убей в себе подростка, или Почему люди предпочитают авантюры? Большая популярность трилогии о шляхтиче Франтише Вырвиче и мрачном алхимике Болтромее Лёднике стала неожиданностью для ее автора – Людмилы Рублевской. У произведения, которое писалось ради собственного удовольствия, появилось много почитателей среди людей разных профессий и возрастов. Как расценить это явление? И почему так получилось? Специально для рубрики «Само-Критика» мы побеседовали с сударыней Людмилой о трилогии и ее героях, задав вместе с тем несколько «проблемных» вопросов. – После прочтения трилогии начинает казаться, что вначале появился даже не замысел произведения, а только герой – Лёдник. И хотя в названии каждой из частей фигурирует Франтиш Вырвич, главным героем порой видится совсем не он... – Я всегда спрашиваю у читателей: кто из героев вам больше нравится? Варианта как раз два: Лёдник и Вырвич. Это такой дуэт героев – или, быть может, двойной герой, – который удовлетворяет любые вкусы. И действительно, вначале возникли герои – только не один, а два сразу. Такой контрастный дуэт, в котором изначально заложена возможность конфликта, двоякое решение любых проблем, двоякий взгляд на события. Более того, когда я начинала писать, Лёдник был совсем другим: ученый-звездочет, во-первых, намного старше, во-вторых, чрезвычайно вздорный. – А насчет времени? Оно тоже определилось вместе с героями? – Герои и среда определились сразу – я очень хотела пожить в XVIII веке: он мне очень по душе. Написала несколько эссе о национальных героях Беларуси той эпохи, собрала много материалов. Очень помогла работа Адама Мальдиса о жизни знати в XVIII веке, – такой материал сочный, богатейший! Надеюсь, мне удалось передать именно атмосферу времени, так, как я ее ощущаю и понимаю. – В трилогии много реальных исторических персонажей. Есть ли прототипы у Вырвича и Лёдника? – Некоторые считают: и Лёдник с Вырвичем существовали реально! Большинство моих героев – собирательные образы, и нельзя сказать однозначно, что есть единственный прототип для каждого. Но меня очень радует, когда читатели их находят. Вот Болтромей Лёдник – полочанин, алхимик, доктор... Конечно, Франциск Скорина! – Последний, о ком бы я подумала. – Отчего же – просто мы представляем Скорину очень стереотипно. На самом деле он был человекам достаточно сложным и несколько лет занимался алхимией. Конечно, документальных свидетельств не существует, но скорее всего так и было. Тут же можно вспомнить стихотворение Богдановича «Скарына, доктар лекарскіх навук...». Поднимается на башню, считать звезды... Однако не будем проводить параллели между Лёдником и Скориной – это довольно далекие персонажи. (Смеется.) Просто я говорю про эпоху и осознание Беларуси как европейской страны, где было европейское Возрождение, европейское Просветительство. У белорусской литературы очень узкий круг потребителей. Тяжело принудить человека даже взять в руки белорусскую книгу. И меня очень воодушевляет, что цикл о Вырвиче читают люди, до этого литературу на белорусском языке вообще не читавшие. На встрече в Бресте было много жен военнослужащих – разных национальностей, из разных стран. И одна женщина, кажется, из Казахстана, сказала, что она читает мои книги и гордится Беларусью. Думаю, это главное. Чтобы после моих книг хотелось быть белорусом. – Кстати, о женщинах. Центральный женский персонаж трилогии – Соломея, жена Лёдника. Сначала она предстает очень сильной: врач, занимается наукой, проходит через столько испытаний и столько прощает мужу... А потом начинаешь видеть все с другой стороны. Ее целительство можно считать отображением чувства к мужу, желанием разделить его интересы. Всепрощение можно расценить как отсутствие достоинства – «раба любви». И получается, что не такая она и сильная, напротив: типичный образ славянской женщины, преданной до самозабвения. – Здесь нужно подумать, что может считаться силой, а что – слабостью. Силой женщины считается ее маскулинность, но на самом деле это свидетельствует только о том, женщина осознает себя настолько слабой, что, чтобы доказать свою силу, она вынуждена подражать другому полу, разыгрывать из себя молотобойца. Не нужно мимикрировать. Нужно ценить то, что дано. Я убеждена: женщина ничем не хуже и не слабее мужчины. То, что считалось женскими пороками, слабостью, таковым не является. Не может быть пороком для сирени то, что она не красная, а сиреневая. Такой у нее цвет. Это не хорошо и не плохо. Отчего преданность моей героини семье должна расцениваться как слабость? По-моему, это как раз требует большой силы. Куда меньших усилий требуется на то, чтобы все бросить и уйти. Многие читатели возмущаются, когда Лёдник совершает не очень этичные поступки, и сочувствуют Соломее. Говорю сразу: герои не должны быть идеальными. И способность прощать я тоже не считаю слабостью. Это проявление большой душевной силы. Поймите, мои герои – чистые сердцем христиане. Понятия греха и прощения для них не пустые слова, они так воспитаны, они этим живут. Да, Соломея простила, но ведь Лёдник же, что называется, не нарочно... Его измены были обусловлены непреодолимыми обстоятельствами. Вот так. – Но говорят же, что выбор всегда есть. — Ну... Значит, мои герои живые люди со свойственными им слабостями. У Лёдника они вот такие. – От первой до третьей книги – а скоро и четвертой – можно заметить, как изменяется Франтиш Вырвич. Вначале – самоуверенный шляхтич, который мало думает и чуть что – хватается за саблю. Под конец – мечтательный поэт. Эта эволюция произошла во имя искусства или дидактики? Чтобы читатель-подросток получил положительный пример? – У произведения есть своя внутренняя логика, и герои изменяются согласно ей. Они не могут остаться прежними, когда переживают события, которые должны их изменить. Если и есть какая-то дидактика, она возникает сама по себе. – Существует такое условное разделение: писатели-садовники и писатели-архитекторы. Первые выращивают произведение из мелочи, из одного зерна; вторые выстраивают произведение от начала до конца. Какой вы писатель? – Для меня актуально и то, и другое. Очень важно, чтобы произведение было живое, то есть, я садовник. Мне неинтересно писать по подробному плану, я сама должна удивляться. Но совсем отказаться от ремесла – неразумно и не на пользу произведению. Надо иметь определенные конструкции, хотя бы и на уровне подсознания. Кроме того, у героя должен быть выбор, несколько вариантов развития событий. Поэтому еще раз говорю: какие-то элементы конструкции быть должны, но это ремесло, и без таланта за произведение не стоит и браться. – Вы сказали о нескольких вариантах развития событий. Можете рассказать о повороте, который планировался, но не состоялся? – Женитьба Франтиша Вырвича. Было много вариантов, как устроить его жизнь, и когда я выписывала образ Ганульки Маковецкой, тихой, красивой девушки, прикидывала, а не ему ли она достанется. В одной из книг они даже стали женихом и невестой, но не может Франтиш быть с Ганулькой!.. Скучно ему с ней будет. В четвертой книге все прочтете... Думаю, она стала завершением. – Вы уверены? – (Смеется.) Хочу отдохнуть и написать что-то другое. Я ужасно боюсь пойти на снижение. Четвертую книгу давала почитать нескольким критикам, просила быть очень придирчивыми и строгими, и как бы говорят, что не хуже. В каждом из нас живет подросток, которому хочется приключений, чуть мистики и романтики... А под этой оболочкой я даю достаточно серьезный материал по истории Беларуси, свою концепцию, белорусоцентричную, описываю очень много серьезных событий из нашего прошлого, и из всего этого выходит довольно понятная панорама эпохи с перспективами дальнейшего развития Беларуси. Пусть эта белорусскость усваивается вместе с увлекательным рассказом, как завещал нам великий Короткевич. – Ваша трилогия – да и многие другие произведения – очевидно склоняется к романтизму. Но и тот же Короткевич в 16 лет читается совсем иначе, чем во взрослом возрасте... Не боитесь, что со взрослением вашей аудитории будет утрачиваться сама аудитория? – Вот это самое смешное. Недавно рассказали, как девушки-студентки в книжном магазине обсуждали мою трилогию: мол, интересно, но книги лет для четырнадцати... С другой стороны, люди во взрослом возрасте специально ищут мои книги – им тоже интересно, им нравится. – Из чего можно сделать вывод, что «романтизм» популярен не у определенного возраста, а у определенного круга читателей. – Я уже поняла, что все равно буду ошибаться с возрастными нишами. «Робинзон Крузо» – для кого он?.. «Вечера на хуторе близ Диканьки» – для какого возраста?.. Говорить, что взрослым нужны серьезные фолианты, а молодым – только Гарри Поттер, неправильно. Кто потребители современного городского фэнтези, того же Нила Геймана? Люди абсолютно взрослые, утвердившиеся в жизни. – И совсем не настораживает, что через определенное время «романтизм» может стать неактуальным? Не хотелось написать что-то совсем отличное? – Когда кто-то из моих читателей перерастет Вырвича, он может взять «Сутарэнні Ромула». Писатель должен создавать моду, а не следить за ней и подчиняться. Проще всего было бы посмотреть, что хвалит критика, и написать точно то же самое. Мне это неинтересно – и не надо. – «Делай, как не делает никто...» – Так как мне хочется, вот и все. Будем говорить искренне, за свои книги я не получаю столько, чтобы на это жить. На уровне работы это хобби. Занимаюсь в свободное время, обычно – по ночам. Поэтому никто не станет диктовать, о чем мне писать и как. – Но бывают же такие читательские отзывы, к которым вы прислушиваетесь? – Да. Мне и самой интересно поговорить о моих героях – как о живых людях. Поэтому, наверное, влияние есть. – Получается, что читатель для вас значит больше, чем критик. – Разве критик не читатель?.. К тому же, критик больше оценивает, делает выводы, а читатель – собеседник, заинтересованный в твоих героях не меньше тебя. – Если представить, что Болтромей, Франтиш и Соломея живут в наше время, – кем бы они были? – Полагаю, Лёдник был бы ученым, экспериментатором, заведующим лабораторией. Химик, например... – Генная инженерия. Здесь и христианский вопрос... – Точно! Вырвич был бы студентом. Распределим его на истфак! Бегал бы за девчонками, писал бы стихи, печатался. Был бы очень активным, водил экскурсии по городу на фестивале экскурсоводов. Соломея была бы доктором, работала бы в больнице, возможно, педиатром или акушеркой. – Интересно, что среди женских персонажей у вас нет ни одного отрицательного. Есть образы противоречивые, но таких, которые вызвали бы у читателя отрицательные эмоции, нет. – Как говорил Станиславский, хочешь сыграть хорошего, ищи, где он злой. И наоборот. Нет людей, раскрашенных одним цветом. – А может, вы как писатель-женщина не хотели показывать женщин в дурном свете? – Да нет... Я об этом, по правде, не задумывалась. Женщина есть женщина. У нее всегда будет оправдание. Она всегда немножко жертва. – Как вы сами определяете место трилогии в ряду написанного? – Я вижу ее в отдельной нише, авантюрно-приключенческой... И это уже и не трилогии. Теперь говорю – цикл романов. В нем реализовалось много ранее собранного, написанного, поэтому и совсем отдельно его поставить нельзя. Здесь есть отзвуки всех прежних произведений, в особенности документальной прозы и исторических эссе. И даже развитие каких-то персонажей можно заметить из предыдущих произведений – образ проклятого ученого, звездочета... – Если взглянуть на все ваши произведения, какое из них наиболее дорого? – «Забіць нягодніка, альбо Гульня ў Альбарутэнію». Самый эмоционально растратный. Долго выздоравливала, даже физически. – А герой? – Опять-таки, трудно сказать, ведь с каждым проживаешь его жизнь и страдания... Болтромей Лёдник, конечно, наше всё. (Улыбается.) В общем, в каждом произведении должен быть персонаж, которого я люблю, иначе не напишется. – Или ненавидите. – Тоже эмоция. Но все равно кого-то должно быть очень жаль. Даже если ты очень жестоко обходишься с героями, писать, не сочувствуя, нельзя. Автор публикации: Анастасия Грищук. Источник: газета «Літаратура і мастацтва» Перевод с белорусского Кондухович Л.Ф., ведущего библиотекаря отдела сопровождения интернет-портала Национальной библиотеки Беларуси.

В Киеве издана книга Людмилы Рублевской. Довольно рассуждать о том, что нужно нашей литературе, чтобы ее читали жители нашей страны. В ней, в принципе, сегодня есть всё, на любой вкус – если рассматривать по видам и жанрам, по темам, по стилю написания. Мало того, в ней есть то, что делает нашу литературу интересной другим: книги современных белорусских писателей выходят в других странах. И это порой – еще одно основание, чтобы обратить внимание на то, что мы имеем, но, согласно привычной белорусской традиции, не можем (или не хотим) оценить надлежащим образом, пока кто-то не обратит внимание. И то сначала хорошо подумаем или будем искать какие-то причины: почему? А что здесь искать, если понятно: книги печатают – значит, они интересны. И значит, в них сказано что-то важное и понятное не только для какого-то одного народа. Пример – издание в Украине книги одной из самых популярных белорусских писательниц, известной журналистки, сотрудницы газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмилы Рублевской «Гра в Альбарутенію» («Гульня ў Альбарутэнію»), в которую вошел роман, две повести и рассказ. Книгу могли увидеть посетители ХХ Минской международной выставки-ярмарки, где ее представили украинские издатели и, естественно, автор. Причем, произошло это до официальной презентации в Украине, которая еще впереди: издание выполнено украинским издательством в рамках государственной программы «Украінська книга». «И как же это стало возможным?» На этот вопрос почитателей и потенциальных читателей и другие вопросы корреспондента Ларисы Тимошик ответила Людмила Рублевская. – Кажется, каждая из постсоветских стран прежде всего заинтересована в издании своих писателей... – Естественно, в Украине выходят книги украинских писателей. Но они участвуют в международных книжных ярмарках и интересуются литературой других стран. И вот открылась возможность представить белорусского автора. Кстати, они уже издали в этой серии Василя Быкова. В прошлом году издали переводы Валерия Стрелко. Сейчас – мою книжку. Между прочим, это было первое сообщение, которое я получила вообще в этом году: была половина первого ночи 1 января, я зашла в электронный ящик посмотреть поздравления и получила письмо от Галины Тарасюк (редактора издания) о том, что вышла наша книжка. Это бюджетная серия, она идет на библиотеки, что очень приятно. Вообще, это большой подарок для меня. Надо сказать слова признательности Алексею Кононенко, начальнику департамента Украины по СМИ и издательской деятельности. Он сам поэт, интересный человек, читал мои произведения. Татьяна Демченко возглавляла делегацию Украины на книжной ярмарке в Минске, где была представлена моя книга: все-таки на родине, в Минске это случилось раньше! Но сама книга возникла благодаря тому, что в Украине нашлись люди, которым понравилось мое творчество. Редактор этой книжки – украинская писательница и поэтесса Галина Тарасюк, фактически ставшая инициатором и вдохновителем этого проекта. Благодаря ей в Украине выходит много книг. Она приезжала в Беларусь на выставки-ярмарки. Отсюда везла, как обычно, большое количество книг. Понравилась моя проза. Прочитали, а затем со мной связались. Однажды я получила на свою почту предложение. Сначала не об издании книги шел разговор. Они просили, чтобы я разрешила переводить мои произведения на украинский язык. Естественно, никаких возражений у меня не было. Олеся Сандыга – переводчица, очень интересная молодая украинская поэтесса, к которой так попали мои произведения. У Олеси много книг переводов с разных языков, она, например, переводила на украинский австрийских авторов, а вот с белорусского до этого – никогда. Но украинский и белорусский – близкие языки. – Но у вас же в языке много историзмов, требующих пояснений. К вам как к автору переводчица обращалась? – Олеся отметила язык в повестях «Старасвецкія міфы горада Б.*» и «Ночы на Плябанскіх Млынах», где идет стилизация ХІХ века. Здесь мы очень много с ней работали: ежедневно я получала письма, где она спрашивала, как точнее перевести то или иное слово. Я читала ее стихи и скажу, что у Олеси очень тонкое ощущение слова, образа. Но познакомилась я с ней, когда книжка была уже переведена, сдана, оформлена. – Вы свои произведения по-украински перечитывали? Интересно, каким было восприятие автора? – Мне нравится перевод. У Олеси лексикон, близкий к моему, – сочетаются архаизмы и современный сленг. Самое главное – понимание послания, стержень, ради чего произведения писались. Ей не нужно было это объяснять. У нас одна боль, одни проблемы, похожая культурная ситуация, украинским коллегам это все близко, ощутимо. Потому получилось творческое сотрудничество. – Получилось, что она была одной из первых ваших украинских читательниц? Как реагировала на сами произведения? – Очень понравились мои «Старасвецкія міфы...», шляхетские рассказы. Количество читателей возрастало, и я стала получать информацию о публикации моих произведений в литературных изданиях Украины: журналах «Киів», «Жінка», «Березіль» в украинской литературной газете, альманахах. Мне было очень приятно: это все получилось не потому, что я сама кому-то что-то предлагала, а потому, что людям «зашло». Эта книга появилась потому, что там люди читают. У меня есть в Украине реальные читатели, которые мне пишут, присылают отзывы. Здесь я получила уникальную ситуацию. Потому что мне часто приходится читать различные споры: а чем бы наша литература могла бы быть интересной для иностранцев? Или наоборот? Некоторые утверждают, что должно быть что-то чисто европейское, универсальное. В моем случае – напротив, вариант, когда все свое, но не нужно ничего дополнительно объяснять, не нужно ничего переделывать, чтобы тебя поняли. В романе «Гульня ў Альбарутэнію» основной посыл – национальный вопрос, сохранение национальной самобытности, культурнической идентичности в переломные времена, тема сталинских репрессий против творческой интеллигенции, последствия тех событий для современности. Там есть параллель и с Украиной, есть и о голодоморе... Они разделили боль, звучащую в произведении. Им эти проблемы близки, тождественны. И можно понять, в том числе, источники жизни современной Беларуси. Также понятны и повести «Старасвецкія міфы горада Б.», «Ночы на Плябанскіх Млынах» (кстати, так получилось, что эта повесть вышла сначала в книгах на русском языке, потом на украинском и только недавно – на белорусском). Украинцы опередили белорусских издателей. – У белорусских читателей есть желание писать автору? – Случается. Но, как я считаю, культурной среды недостает. И потому, когда я слышу, что составляется список успешных белорусских писателей, мне становится немного смешно. Потому что успешность эта очень относительна. Успешность – нечто иное, чем факт, что ты что-то создал, что-то издал. Успешность – это когда ты что-то получил за своё творчество. Да, возможно, я среди тех белорусских писателей, кого читают больше, в том числе и потому, что обращаюсь к истории. Но сравнивать с теми авторами, которые работают на российский рынок, невозможно. Есть ниша, которую занимает массовая литература, а нам с ней тягаться не приходится. Даже если я использую элементы из арсенала тех писателей, как это же делал Владимир Короткевич, все равно, то, что я пишу, не относится к массовой литературе, на мой взгляд. – В Украине презентация книги с вашим участием планируется? – Да. Приглашают на Шевченковские дни, в рамках которых и должна пройти презентация. Галина Тарасюк, писательница, критик: «Людмила Рублевская – классический, и, к сожалению, редкий в наше время пример действительно национального писателя, могучий талант которого питается сильной энергией и живительной энергетикой своего народа, своей родной Земли и Неба, которое венчает и продолжается в славянском и всечеловеческом Космосе. Равнозначное уважение вызывает как искренний интерес к собственной истории, так и объективная оценка чужой. Меня лично не могло не поразить знание писательницей и нашего, украинского, прошлого, так плотно переплетенного с белорусским, – от Киевской Руси, Великого Княжества Литовского, Казацкой республики – до почти идентичной судьбы в составе СССР. Но наибольшее уважение писательнице – за то, что своими чрезвычайно талантливыми и высоко патриотичными произведениями открыла украинскому читателю настоящую Беларусь – чудесную и величественную страну с легендарным героическим прошлым, непростым сегодня, с её хорошими и светлыми людьми и с перспективой – на счастливое будущее. Если у народа есть такие писатели, как Людмила Рублевская, – у него есть будущее». Источник: газета «Звязда» Перевод с белорусского Кондухович Л.Ф., ведущего библиотекаря отдела сопровождения интернет-портала Национальной библиотеки Беларуси. http://www.nlb.by/portal/page/portal/inde...

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов