| |

| Статья написана 8 декабря 2024 г. 13:43 |

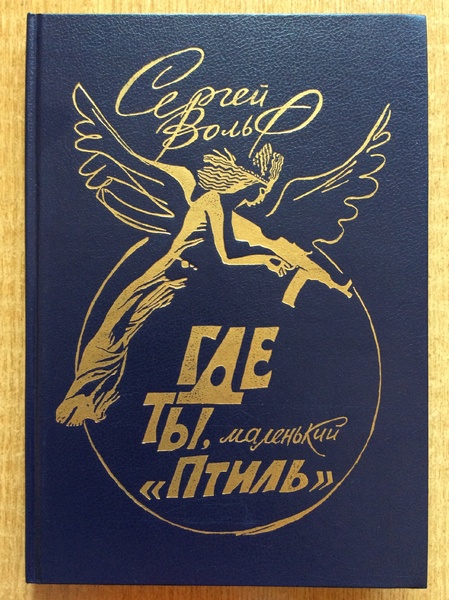

Сергей Вольф. Где ты, маленький «Птиль». — Л.: Детская литература, 1990 г. Тираж: 100000 экз.

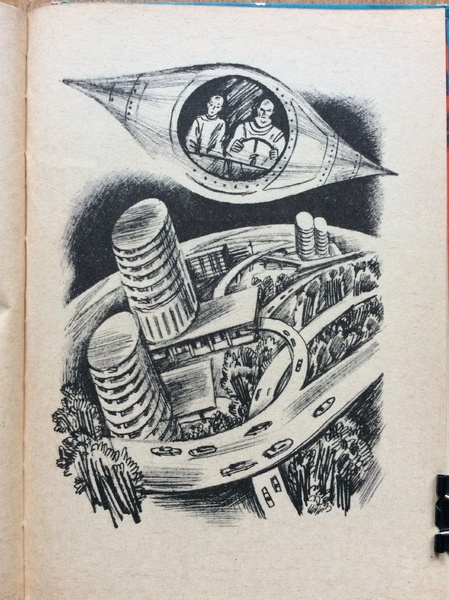

Уверен, что многие читатели (из тех, "кому за тридцать"), когда-то держали в руках, а, возможно, и сейчас имеют в своих библиотеках книжку Сергея Вольфа "Где ты, маленький "Птиль", выпущенную в 1990-м году ленинградским отделением издательства "Детская литература". Тираж её был весьма приличным (особенно если оценивать из наших времён, когда тиражи даже вроде бы востребованных изданий редко поднимаются выше трёх-пяти тысяч экземпляров), а именно — 100 тыс. экземпляров. "Где ты, маленький "Птиль" — фантастический роман, рассчитанный на детей среднего и старшего школьного возраста (хотя, по моему мнению, его вполне могут читать и взрослые), посвящённый проблемам контакта землян (которых представляют папа и сын Рыжкины) с развитой внеземной цивилизацией. Эта книга, несколько увеличенного формата, буквально нафарширована оригинальными рисунками художника Клима Ли. Я насчитал в книге около пятидесяти иллюстраций в полную страницу.

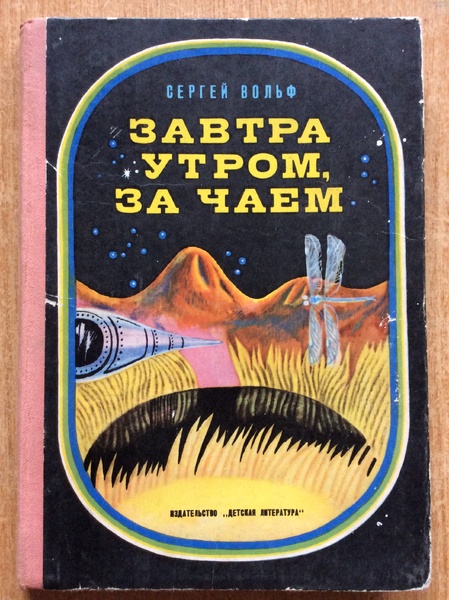

Сергей Вольф. Завтра утром, за чаем. — Л.: Детская литература, 1974. Тираж: 75000 экз. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации С. Острова.

О содержании книги мы поговорим чуть позже, а сейчас я сообщу то, что не все знают. Роман Сергея Вольфа "Где ты, маленький "Птиль" является продолжением его фантастической повести "Завтра утром, за чаем", вышедшей в ленинградском Детлите в 1974 году. Именно в ней автор впервые знакомит читателя с шестиклассником Митей Рыжкиным, с его жизнью, семьёй и увлечениями. Время действия повести — XXI век. Место действия — земной научный городок и межпланетная станция Аякс "Ц". Поскольку мальчик буквально фонтанирует нестандартными идеями на грани гениальности, пусть иногда они кажутся окружающим полным бредом, отец определяет Митю в "Особую высшую техническую детскую школу № 2", где учатся одарённые ребята. У школы, кстати, есть свой собственный космический кораблик — планелёт "Воробей".

Сергей Вольф. Завтра утром, за чаем. Титульный разворот.

В описываемом Вольфом недалёком будущем Земля в целом не стала коммунистической, она по-прежнему разделена на государства, но в конкретной (нашей) стране, описываемой автором, многое бесплатно. Вот что говорит об этом Мите старый космонавт Палыч, пилотирующий школьный планелёт: "Да-а, меняются времена! Я-то еще помню то время, когда только продукты питания и лекарства были бесплатными. Это вы родились на все готовенькое: почти любая обувь и одежда — бесплатно; книжки, тетради — бесплатно; коньки, лыжи, даже велосипеды — все бесплатно, а это ведь наше поколение вам такую жизнь устроило! Своими собственными руками! Теперь только роскошь денег стоит — так ведь на то она и роскошь. Нам теперь и представить трудно, что кино когда-то было платным, или мороженое, или там — в кафе пообедать. Кстати, а ты-то как теперь — по-прежнему, как и вся мелюзга, у мамы каждый день талоны на кино и сладости выпрашиваешь? А?". Автор рассказывает читателям и о других замечательных приметах прекрасного будущего — например, в посёлке, расположенном в северных широтах, где живёт Митя, есть парк "Тропики" с шикарным климатом: "джунгли настоящие, тропические растения, деревья тропические, тропические животные — все сугубо тропическое и только кое-где субтропическое". В "Тропиках" жители посёлка отдыхают, ходят в шортиках, ловят тропическую рыбу и делают многое другое. Могут покататься на лодке, потанцевать или "в особом прозрачном, непроминаемом, непробиваемом и непрокусываемом скафандре побродить среди львов, антилоп, носорогов или обезьян". За дополнительную плату можно поохотиться на экзотических животных, используя патроны со снотворным.

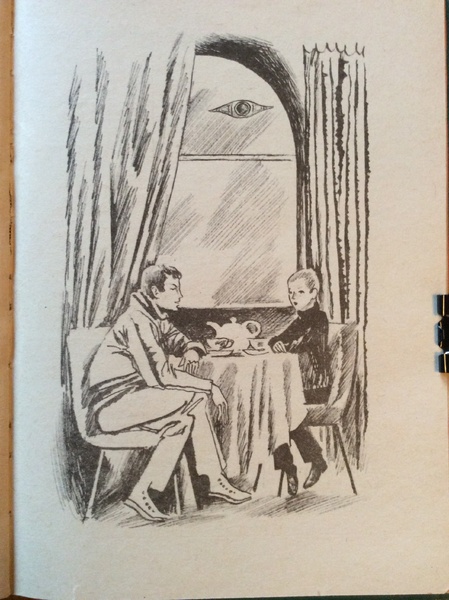

Рисунок художника С. Острова к повести С. Вольфа "Завтра утром, за чаем".

В повести "Завтра утром, за чаем" нет каких-то особенных, захватывающих дух приключений, автор отведёт душу позже, в её значительно более объёмном продолжении — романе "Где ты, маленький "Птиль". Повесть же посвящена душевным переживаниям взрослеющего героя, проблемам его морального выбора, сомнениям первой любви. Что касается первой любви, то тут всё как положено — есть красивая девочка — "беленькая такая, длинноногая, удивительно веселая и заводная" — Натка Холодкова, получившая специальную премию Высшей Лиги за расчет малого биоускорителя. Митя "вдруг, совершенно неожиданно, ну, абсолютно внезапно, очень остро и по каким-то совершенно непонятным причинам почувствовал, что жутко влюблен в Натку Холодкову. Влюблен в нее — и все тут... Даже жарко стало, и волосы зашевелились на голове".

Рисунок художника С. Острова к повести С. Вольфа "Завтра утром, за чаем".

С любовью у героя всё отлично, Натка Холодкова отвечает Мите нежной платонической взаимностью. Проблема, мучающая мальчика, связана совсем с другим... И это, кстати, основополагающий ингредиент повести Сергея Вольфа. Группа учёных и конструкторов так называемой Высшей Лиги проводит на космической станции "Аякс" испытания новых космолётов для многодневных рейсов и становится в тупик при решении общего вида некоей важной детали и выбора материала для её изготовления . Случается так, что Митя и одноклассники участвуют во время экскурсии на космостанцию "Аякс" в мозговом штурме по этому поводу и мальчик предлагает исключительно полезную идею, которая сдвигает исследования с мёртвой точки. Автор расписывает все научно-производственные нюансы достаточно подробно, но я уж, простите, не стану углубляться в сугубо фантастические, выдуманные технические детали. Далее происходит ещё одна фантастическая вещь — главный конструктор Зинченко сообщает: "Я уполномочен заявить присутствующим решение Высшей Лиги: за найденное правильное решение формы детали «эль-три» и предварительно верную идею состава материала «эль-три» — перестройка третьей, девятой и семнадцатой молекулы структуры Дейча-Лядова — до окончания работ над деталью «эль-три» руководителем группы «эль-три» назначается ученик шестого «б» класса Особой высшей технической детской школы номер два Митя Рыжкин".

Рисунок художника С. Острова к повести С. Вольфа "Завтра утром, за чаем".

С этого момента начинаются нескончаемые моральные мучения школьника Рыжкина, ведь как раз в этой группе работает его отец, талантливый инженер Высшей Лиги. Митя стал начальником папы. Мучается сын: как это — ему командовать отцом? Мучается папа — ущемлена его гордость, он теряет веру в свои способности инженера и учёного. На мой взгляд, автор посвятил всем этим надуманным рефлексиям и переживаниям Рыжкиных слишком много текста и внимания. И вообще — зачем Рыжкина-сына было назначать начальником группы? Сделал бы автор Митю научным консультантом — никто бы не обижался... Но тогда и книжки б не было. А в целом — повесть симпатичная и добрая. Правда, современные школьники вряд ли будут её читать... Хотя, кто знает, школьники разные бывают...

Рисунок художника С. Острова к повести С. Вольфа "Завтра утром, за чаем". Заканчивается повесть позитивно, несмотря на случившийся у Мити нервный срыв и последовавшую за ним гонку на воздушных "амфибиях". Папа Рыжкин ставит в научной и конструкторской работе над новым космолётом свою личную талантливую точку, перестаёт страдать в тени "детсадовской гениальности" сына, реабилитируется в своих и чужих глазах, возвращает себе уверенность и спокойствие. В начале романа-продолжения, который называется "Где ты, маленький "Птиль", автор информирует о том, что за вклад в решение научных проблем Рыжкину-старшему выделили личный космолет, "чтобы он, не тратя время на рейсовый транспорт, мог летать в лаборатории на ближние и дальние межпланетные станции. Конечно, космолет был невелик, не пассажирский суперлайнер, но это была настоящая космическая машина!" Вот на этой "настоящей космической машине" папа с сыном, с трудом уговорив маму отпустить их, отправляются в продолжении повести отдохнуть от изнуряющей научной деятельности где-нибудь на безопасной зелёной планетке, и... встречают в космосе преследующий их огромный звездолёт инопланетян! Радужные отпускные и каникулярные планы Рыжкиных терпят полный крах... Но о приключениях отца и сына на планете Политория мы поговорим позже, а пока — несколько слов о том, кто же такой Сергей Вольф, сздавший эту необычную дилогию.

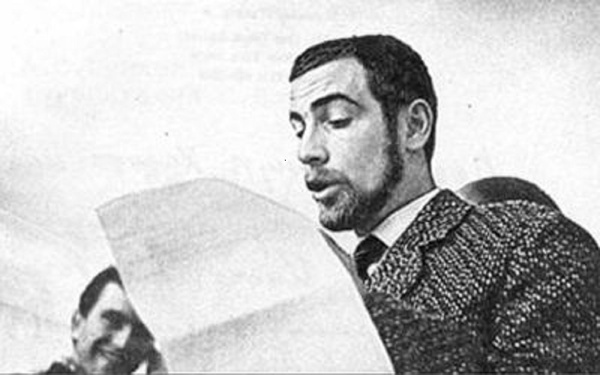

Сергей Евгеньевич Вольф (08.08.1935 — 15.09.2005).

Сергей Евгеньевич Вольф родился 8 августа 1935 года в Ленинграде. Его знаменитый отец, виолончелист Вольф-Израэль, и его мать-скрипачка были оркестрантами Кировского театра. В 1957 году Сергей Вольф окончил Ленинградский книготорговый техникум, а в 1975 — Высшие литературные курсы СП СССР. В разные годы работал шорником, такелажником, рабочим в геолого-разведывательной экспедиции, журналистом, сценаристом... Был даже актёром: сыграл одну из главных ролей в киноновелле "Ангел" (по одноименному рассказу Юрия Олеши) в рамках киноальманаха "Начало неведомого века" (1967) режиссёра Андрея Смирнова, хорошо известного своим фильмом "Белорусский вокзал" (1970). Напомню содержание короткометражки "Ангел": 1920 год. Паровоз с платформой впереди, на которой сидят разные люди, а ещё — корова, следует по району, где хозяйничает банда атамана Ангела. Разношерстная публика беседует о жизни и революции. Паровоз сходит с рельсов, пассажиры отцепляют платформу и дальше двигаются на ней — где толкая, где — под горку... Их хватают бандиты... Одноклассник писателя вспоминает: "Для полноты облика молодого Сергея Вольфа следует добавить, что он был еще и высоким красивым человеком и хорошим спортсменом".

Кадр из фильма "Ангел" ( 1967) с Сергеем Вольфом — киноактёром.

Печататься Сергей Вольф начал с 1957 года. В конце 1950-х и середине 1960-х гг. активно участвовал в неофициальной литературной жизни Ленинграда, был близок к кругу Валерия Попова и Андрея Битова, пользовался известностью как автор иронических стихов, особенно миниатюр. Выберу наиболее пристойные из миниатюр, написанных Вольфом в шестидесятые: "Моя жена печет блины Различной формы и длины."

"А в баре, равные печали, Нимфетки праздные скучали, Как у художника Дега Закинув на ногу нога".

"Не покидай, красавица, палатку, Прошу тебя — не вылезай наружу. Я дам тебе за это шоколадку И девственность твою слегка нарушу".

Сергей Вольф. Некоторые основания для горя: Избранные стихи. — Журнал "Звезда", 2023.

В самиздате ходили рассказы Вольфа, как пишут в биографических справках о писателе, "..тяготеющие к аскетичной, следующей за Хемингуэем манере, впоследствии сдвинувшейся в сторону более абсурдистского мировидения". Андрей Битов говорил о нём: ... ДАЛЕЕ ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ (ещё много текста и картинок, в т. ч. и про роман "Где ты, маленький Птиль").

|

| | |

| Статья написана 24 ноября 2024 г. 18:24 |

Уральский писатель Семён Васильевич Слепынин (29.08.1924 — ??.??.2001), сто лет со дня рождения которого исполнилось в нынешнем году… Ещё один пример того, как уходят русские фантасты в никуда. Неизвестна даже точная дата смерти Слепынина, скончавшегося в 2001 году от рака. В сети не найти и его фото. Все сайты, рассказывающие о книгах или размещающие биографию Слепынина, тиражируют один и тот же снимок (чаще – обрезанную часть этого снимка), сделанный В. Кобловым в 1997 году на фестивале фантастики «Аэлита» в Екатеринбурге. В кадре – писатель Семён Слепынин рядом с фантастоведом и библиографом Игорем Халымбаджой (см. фото ниже).

Семён Слепынин и Игорь Халымбаджа. На заднем плане — художница Евгения Стерлигова. Фестиваль "Аэлита", Екатеринбург, май 1997 г. Фото В. Коблова.

Родился Слепынин 29 августа 1924 года в селе Ольховка. А вот в какой области находилось это село – тоже не ясно. По одним данным – эта Ольховка была в Курской области, по другим – в Курганской. В тридцатых годах вместе с родителями, которые завербовались на строительство «Уралмаша», будущий писатель переехал в Свердловск, здесь окончил среднюю школу (когда Семён отучился 9-м классе, началась война). Отсюда, после 10-го класса и ушёл: сначала — в артиллерийское училище, а потом — на фронты Великой Отечественной. Воевал в 311-м легком артиллерийском полку 22-й артиллерийской дивизии Резерва Главного командования и в 444-м артиллерийском полку 27-й артиллерийской дивизии. В августе 1944 года был ранен. Воинское звание — младший лейтенант. В 1948 году поступил в Уральский государственный университет имени А. М. Горького, где получил профессию журналиста. Четыре года работал в книжном издательстве, сотрудничал в «Уральском современнике» — альманахе, на базе которого возник журнал «Урал». Отзывался рецензиями на книги созвучных душе жанров – фантастические и приключенческие. В шестидесятые сам начал писать фантастику. Рутинная журналистика и литературный творческий труд, требующий свободного времени и личной свободы, совмещались плохо. Отработав 16 лет в газете «Красный боец» Уральского военного округа, Семён Васильевич ушёл на «вольные хлеба», жил на скромные литературные гонорары, в Союз писателей СССР так и не вступил.

С. Слепынин. Фарсаны. — Пермь: Пермское кн. изд-во, 1967 г. Тираж: 50000 экз. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации Ю. Ефимова.

Пишут, что Слепынин был человеком скромным и замкнутым. Возможно этим объясняется скудность биографических сведений. Даже люди, с которыми писатель общался, очень мало о нём знали. Одним из немногих, поддерживающих доверительные отношения с Семёном Васильевичем, был известный екатеринбургский исследователь фантастики В. И. Бугров. В своём послесловии к двухтомнику Слепынина, вышедшему в 1995 году в екатеринбургском издательстве "ГЛАГОЛЪ", он писал: "Большое впечатление произвёл на будущего писателя-фантаста роман А. Подсосова «Новый Гольфстрим», вышедший в Свердловске в 1948 году. Удивителен сам факт: в застойной идеологической провинции – и вдруг выходит фантастика! Это и впрямь впечатляло. Её и в столице-то издавали в те времена от силы по 2 – 3 книги в год… А в начале 60-х (время было такое: спутники, Юрий Гагарин…) Слепынин решился, наконец, попробовать в фантастике и собственное перо. Первая повесть – о приключениях на планете Ганимед, для которой Юпитер был солнцем – осталась недописанной: бросил, поскольку начал читать философскую литературу по кибернетике. Это-то чтение и натолкнуло на мысль о фарсанах…"

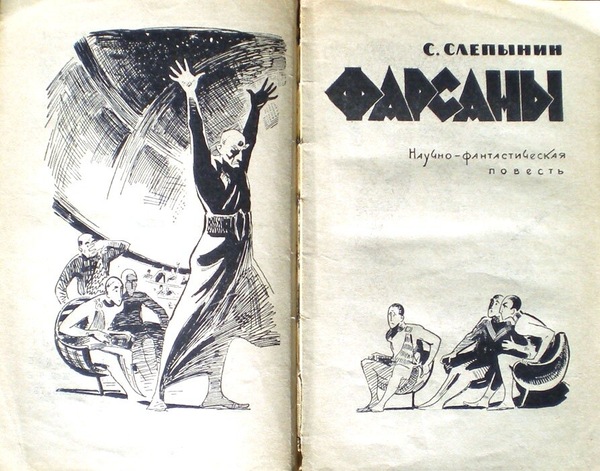

Титульный разворот книги "Фарсаны" (1967). Иллюстрации художника Ю. Ефимова.

Первая публикация повести С. Слепынина «Фарсаны» состоялась в журнале «Уральский следопыт» (№№№1 – 3 за 1966 год), а в 1967 году она вышла отдельным изданием в Пермском книжном издательстве. И ту, и другую публикацию сопровождали прекрасные рисунки замечательного художника Юрия Ефимова.

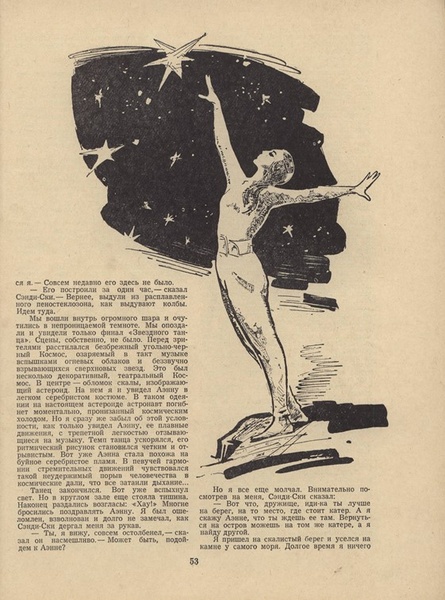

Рисунок Ю. Ефимова к журнальному варианту повести С. Слепынина "Фарсаны".

Фарсаны — биороботы, созданные злым гением зурганского учёного Вир-Виана. Они ничем не отличаются от человека и способны воспроизводить себе подобных, незаметно подменяя людей точными копиями. Фарсаны неукоснительно выполняют заложенную в них программу Вир-Виана: внедриться в любое общество любой планеты и подчинить его себе, перманентно и безудержно распространяясь по всей Вселенной.

Рисунок Ю. Ефимова к журнальному варианту повести С. Слепынина "Фарсаны".

И всё-таки люди планеты Зурган с трудом, но справляются с Урфином Джюсом и его деревянными солдатами, ой, простите, с Вир-Вианом и его фарсанами. Но одному из опасных андроидов, "четыреста десятому номеру", удалось уцелеть и скопировав бортинженера Рогуса, проникнуть в экипаж звездолёта, который направляется к Голубой планете (Земле) с дружественными целями.

Рисунок Ю. Ефимова к журнальному варианту повести С. Слепынина "Фарсаны".

Мужественный капитан корабля Тонри-Ро на подлёте к Солнечной системе догадывается, что трудолюбивый бортинженер — не человек. Понимая, что все члены экипажа уже "замещены" фарсанами и не являются людьми, Тонри Ро принимает героическое решение – спасти Голубую планету, не допустив порабощения землян. Пролетая над сибирской тайгой, Тонри-Ро взрывает свой корабль. И — вот она, Тунгусская катастрофа, которую многие отечественные и зарубежные фантасты (А. Казанцев, А. и Б. Стругацкие, Ст. Лем, М. Семёнов, О. Ларионова, А. Бушков, Дж. Роллинс и др.) так или иначе неоднократно обыгрывали в своих произведениях...

Иллюстрация художника Н. Павлова к повести С. Слепынина "Звёздный странник" в журнале "Уральский следопыт".

Вторая повесть Слепынина "Звёздные берега" сначала (под названием "Звёздный странник") была опубликована в свердловской газете "На смену!", а потом — в "Уральском следопыте" (№№ 10-12 за 1974 год). Отдельным, основательно переработанным автором, изданием она вышла в 1976 году в Свердловске.

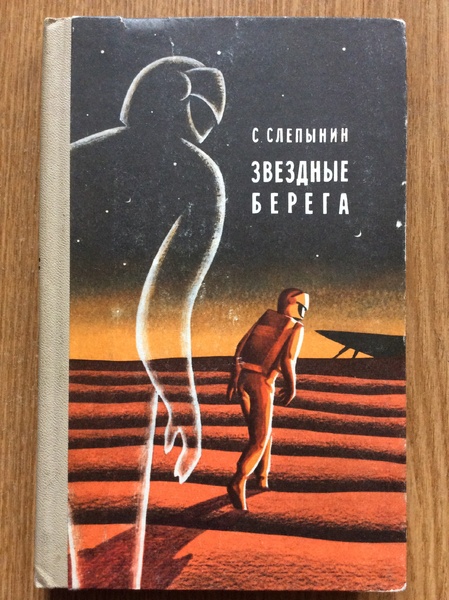

С. Слепынин. Звездные берега. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1976 г. Тираж: 100000 экз. Иллюстрация на обложке Н.Ю. Павлова.

В повести "Звёздные берега" писатель Слепынин смело заглянул вперёд. Я сейчас говорю не о прекрасном, счастливом и ярком будущем Земли и землян, которое он описывает. Удивляет, насколько провидчески автор выстроил технократический проект "Абсолют", который противостоит человечности. Абсолют — это самообучающийся искусственный интеллект, которому властители планеты Харда передали контроль над всеми сферами жизни. Электронный супермозг взял на себя тотальное управление сверхгородом, которым постепенно становится вся планета. Человек превращается в этом кибернетическом мире всего лишь в бездумный и ненужный придаток системы.

Иллюстрация художника Н. Павлова к повести С. Слепынина "Звёздный странник" в журнале "Уральский следопыт".

Абсолют научился упаковывать сознание людей в информационные ячейки. Слова "оцифровка" писатель Слепынин ещё не знает, но процесс описывает точно. Далее читать здесь.

|

| | |

| Статья написана 1 ноября 2023 г. 12:40 |

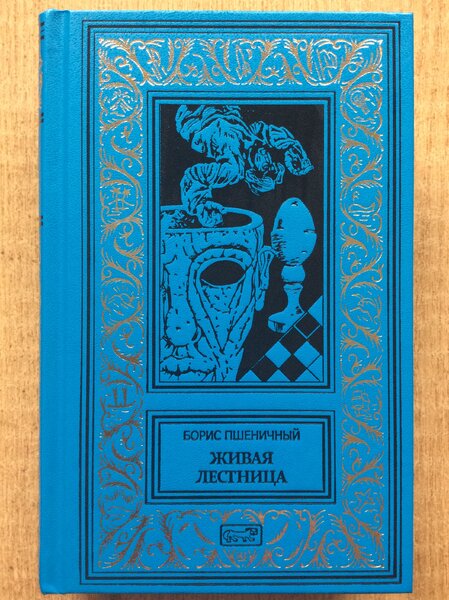

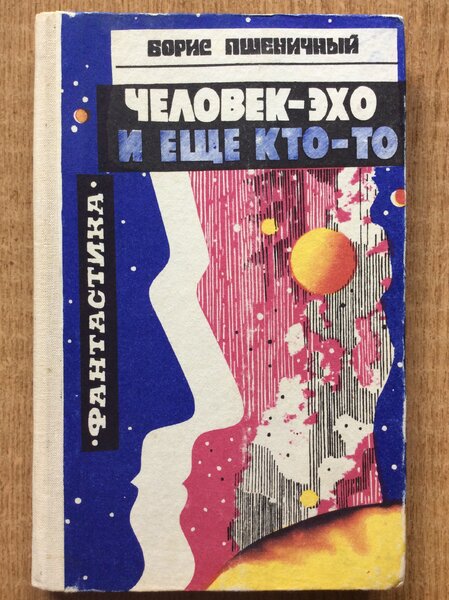

Борис Пшеничный. Живая лестница. – М.: Престиж Бук, 2023, -688 с. : ил. — (Ретро библиотека приключений и научной фантастики. Серия Коллекция).

Небольшое издательство «Престиж Бук», давно и планомерно ведущее работу по возвращению читателю незаслуженно забытых и редких произведений прошлых лет, хорошо известно библиофилам и любителям фантастики, в частности, собирателям старой фантастики, по серии «Ретро библиотека приключений и НФ. Коллекция» Недавно в этой серии вышло полное собрание прозы писателя Бориса Пшеничного в одном томе «Живая лестница».

Борис Николаевич Пшеничный. Душанбе, 1974 год. Фрагмент общего фото редакционного коллектива газеты "Коммунист Таджикистана" из архива Сергея Садошенко.

Борис Николаевич Пшеничный (31.01.1935 – 31.12.2001) родился на станции Ялама Азербайджанской ССР в семье военнослужащего. Окончив в 1957 г. факультет журналистики Ленинградского государственного университета, он в том же году приезжает по распределению в Душанбе и остаётся здесь надолго: сотрудничает в газете «Ленинабадская правда», работает редактором газеты «Комсомолец Таджикистана», с 1974-го по 1986 год руководит газетой «Коммунист Таджикистана», выполняет обязанности секретаря Союза журналистов Таджикской ССР, а позже – и Союза писателей республики, неоднократно избирается депутатом Верховного Совета Таджикистана. В 1970 г. Пшеничный становится кандидатом исторических наук (тема диссертации — «Журналистское воздействие и поведение аудитории»). В своём исследовании автор рассматривает влияние средств массовой информации на формирование взглядов читателей и телезрителей. В течение двух десятилетий Борис Пшеничный возглавляет самую массовую газету в истории республики «Коммунист Таджикистана», именно при Пшеничном газета приобретает огромную популярность, её тираж вырастает до 100 тысяч экземпляров. Борис Николаевич поддерживает всё новое и нестандартное, внедряет в газетную практику острую публицистику, параллельно пробует свои силы кинодокументалистике и драматургии. Сергей Садошенко, один из сотрудников газеты, вспоминает: «Пшеничный весь отдавался работе. Может, и проблемы в семье у него были потому, что дневал и ночевал в редакции, прикуривая одну сигарету от другой. А взамен получал выволочки в ЦК. Помню, после одной из долгих бесед в кабинете у секретаря ЦК по идеологии он оказался в больнице: отказало зрение».

Обложка одного из номеров журнала "Памир".

В конце восьмидесятых Бориса Пшеничного назначают главным редактором республиканского литературно-художественного русскоязычного журнала «Памир». Я хорошо помню тогдашние тёмно-фиолетовые обложки этого периодического издания в киосках «Союзпечати». Именно «Памир» (в 1959 — 1962 гг. этот журнал выходил под названием «Гулистон») в 1960 г. печатает первый фантастический рассказ Пшеничного «Вечный двигатель». Этого рассказа нет в библиографии Бориса Пшеничного, но о нём имеется информация на сайте «ЦентрАзия». Ещё до того, как Пшеничный стал главредом «Памира», на страницах журнала регулярно появлялись его фантастические рассказы. И не только его. «Памир» в разные годы печатал произведения Станислава Лема, Айзека Азимова, Рея Брэдбери, Кира Булычёва, Роберта Хайнлайна, Романа Подольного, Алана Кубатиева, Святослава Логинова и многих других отечественных и зарубежных фантастов. Кстати, в «Памире» в 1974 г. состоялась первая публикация двух частей повести «Экспедиция в преисподнюю» С. Ярославцева (Аркадия Стругацкого). Вернёмся к Борису Пшеничному. Вокруг журнала и его главного редактора группируются таджикские писатели-фантасты. В квартире Бориса Николаевича и его супруги Ирины Михайловны, театроведа, собираются литераторы, коллеги-журналисты, актеры русского драматического театра имени Маяковского – творческая элита столицы республики. Но всё изменили кровавые события февраля 1990 года… Автор обложки и внутренних иллюстраций к авторскому сборнику Пшеничного «Уйти, чтобы вернуться» (1985), член Союза художников Таджикистана Михаил Белан вспоминает: «Я бы ни за что не поверил, что все переменится буквально в одночасье. Я покрутил бы пальцем у виска, если бы мне сказали, что на работу я буду ходить проулками, постоянно оглядываясь, опасаясь шальной пули или удара ножом в спину. Что мне придется с другими мужчинами из моего подъезда по очереди дежурить ночью во дворе дома с ломом и самодельными «гранатами» из бутылки с зажигательной смесью, чтобы защитить жену и детей от бандитов…». Жить в Душанбе становится опасно, художник Белан с семьёй в 1990-м году уезжает в Россию, во Владимир. С началом гражданской войны в Таджикистане во Владимир перебирается и семья Пшеничных. Здесь писатель продолжает литературную работу, изредка публикуется в местных СМИ, но здоровье уже подорвано... Скончался Борис Николаевич Пшеничный во Владимире 31 декабря 2001 г. после сердечного приступа. Похоронен в Суздале.

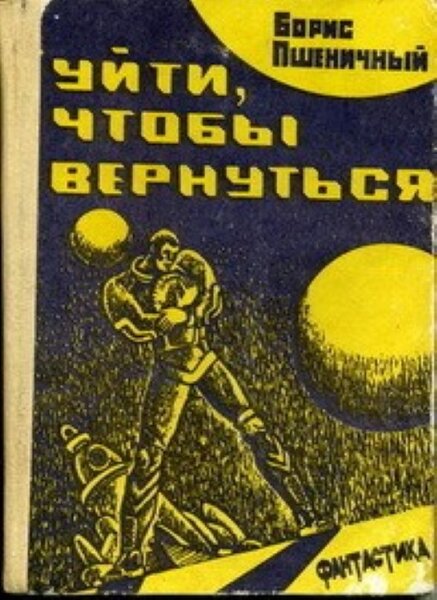

Борис Пшеничный. Уйти, чтобы вернуться. — Душанбе: Ирфон, 1985 г. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации художника Михаила Белана.

Считаю, что фантастические произведения, созданные Борисом Пшеничным, до сих пор не оценены по достоинству, да и написал он (если говорить об общем количестве его жанровых вещей) явно меньше, чем мог потенциально. Этому есть причины. В первую очередь – вынужденный печальный переезд с насиженного места, который плодотворной писательской деятельности никак не способствовал. К тому же, в конце восьмидесятых – начале девяностых в нашу страну хлынул бурный поток переводной развлекательной фантастики иностранных авторов, конкурировать с которыми отечественным фантастам было сложно. Особенно таким, как Борис Пшеничный, ведь преобладающим направлением его творчества всегда являлась серьёзная социально-психологическая фантастика. Неторопливое исследование и осмысление глубинных мотивов поступков героев и их характеров, ценимое писателем и часто им применяемое, востребовано не было. Читатели и критики не воздали должного умелому владению словом, отточенности стиля фантастических повестей и рассказов Пшеничного, их притчевости и драматичности. Время было сложное, с другими приоритетами, да и выходили книги писателя на периферии литературного внимания в полиграфическом исполнении, далёком от престижного. Сейчас в сети не найти даже приличной фотографии Бориса Пшеничного…

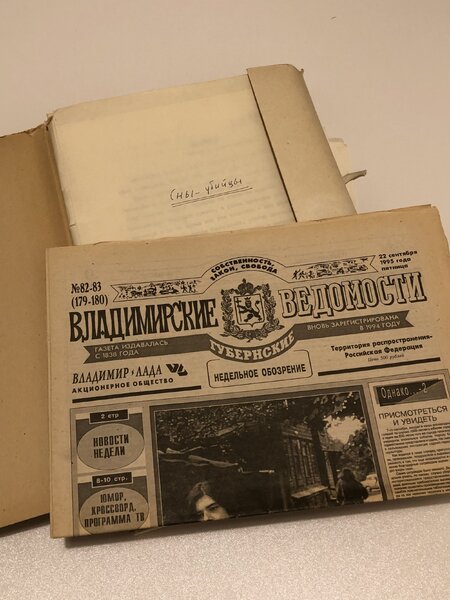

Рукопись повести Б. Пшеничного "Сны-убийцы", впервые полностью опубликованная в книге "Живая лестница" (2023) издательства "Престиж Бук".

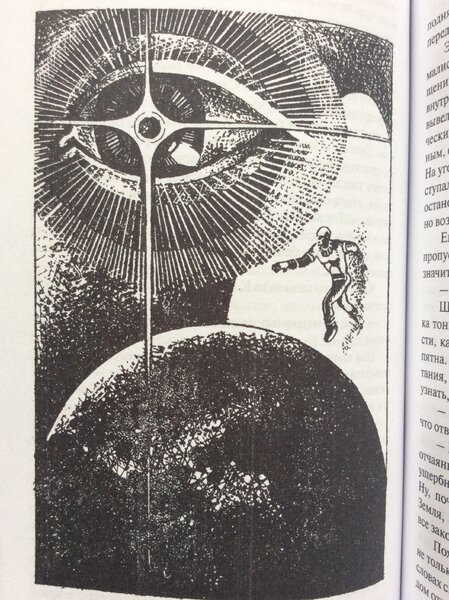

Упомяну несколько произведений Пшеничного любимого им социально-психологического плана (все они вошли в книгу «Живая лестница»). В повести «Человек-эхо» (1986) герой участвует в эксперименте по изучению личностных взаимоотношений в условиях полной душевной открытости. Но смелая попытка отворить окно в будущее, узнать эмоциональный мир людей, «которым жить через сто, двести, тысячу лет, когда не нужно будет скрывать свои чувства, строить кому-то козни, лицемерить, лукавить, фальшивить, ловчить» проваливается…

Борис Пшеничный. Человек-эхо и еще кто-то. — Душанбе: Адиб, 1988 г. Обложка и иллюстрации Э. Вайса.

В повести «Коридоры сознания» (1992) профессор Долин работает над проблемой парасвязи – надчувственного общения между людьми. Эту связь предполагается использовать, как дублирующую коммуникацию с командиром космической экспедиции в район Р-облака полковником Фёдором Севцовым. В экспериментах по биорезонансным взаимодействиям участвуют дочь профессора Ольги и младший брат Севцова, от лица которого и ведётся рассказ. Затея профессора заканчивается гибелью старшего Севцова и распадом отношений между Ольгой и Севцовым-младшим.

Рисунок художника М. Белана к повести Б. Пшеничного «Уйти, чтобы вернуться».

В повести «Уйти, чтобы вернуться» (1985) выращенная из человеческого зародыша органическая структура – Большой Мозг, выполняющий сложнейшие расчёты, в какой-то момент начинает понимать, что перед ним ставятся антигуманные, античеловеческие задачи и прекращает сотрудничество со своими создателями и заказчиками. Более того, он не хочет продолжать существование, но, исходя из ряда высоких соображений, реализует своё намерение не самостоятельно, а разрабатывает довольно сложный план с использованием маньяка-убийцы… В детективной повести «Сны-убийцы» с очень невесёлым сюжетом фантастическое допущение понадобилось автору для того, чтобы наказать насильников, чьё преступление привело к гибели влюблённых юноши и девушки...

Рисунок к рассказу Б. Пшеничного "Прощай, Маг".

Рассказ «Прощай, Маг» (1983) – в прямом смысле убийственно мелодраматичная история расставания взрослеющей девочки-подростка со своим домашним электронным наставником, кибернетическим учителем и воспитателем по имени Маг. Прощаясь с детством, девочка стремится принимать все самые сложные решения самостоятельно. Назойливый и, как ни странно, опасный для опекаемых, контроль Мага ей больше не нужен. В рассказе «Давай поиграем!» (1980) земляне-косморазведчики под воздействием внеземной среды начинают ощущать гипертрофированное стремление заботиться об инопланетных малышах. Забыв о своих обязанностях и привязанностях, они патронируют детёнышей разумных существ с планеты Люик, безрассудно игнорируя угрозу для собственной жизни. Надо сказать, Пшеничный придумал в данном случае очень неоднозначный вариант Контакта.. Напряжённая, тревожная, даже жуткая атмосфера Контакта показана и в рассказе «Капсула» (1989). Инопланетный объект — массивное яйцевидное тело, напоминающее каплю расплавленного свинца, окружив себя чем-то вроде облака панического страха, и близко не подпускает военных, оцепивших место приземления. Профессор Покровский, командированный для научного анализа происходящего, пытается коммуницировать с пришельцем, но... Автор обрывает повествование, предоставляя читателям самостоятельно дофантазировать дальнейшее.

Рисунок художника М. Белана к рассказу Б. Пшеничного «Глобус Эны».

При жизни Бориса Пшеничного были изданы всего два его авторских сборника: «Уйти, чтобы вернуться» (1985) и «Человек-эхо и ещё кто-то» (1988). Теперь произведения писателя из этих книг, а также вещи, опубликованные в разные годы в журнале «Памир», с добавлением рассказов Пшеничного из коллективных сборников фантастики «Вселенское время» (1985) и «Вывих времени» (1988), вышедших в Душанбе, собраны издательством «Престиж Бук» в книге «Живая лестница» (2023). Кроме них, в этот солидный (почти 700 страниц) том включены неизвестные читателю повесть «Сны-убийцы» и рассказ «Дон Жуан с девятой роты» (тут я вынужден сообщить, что никакой «девятой роты» в рассказе нет, есть «девятая орбита», в названии рассказа допущена явная ошибка или опечатка), а также две ранее не публиковавшиеся пьесы Бориса Пшеничного «Живая лестница» и «Фруки, или Похитители красоты (Фантастическая история в двух действиях)» из архива писателя, переданные издательству Николаем Драганчуком.

|

| | |

| Статья написана 30 сентября 2023 г. 17:21 |

Сергей Стоян. Чужой горизонт. — М.: T8 RUGRAM, 2022 г. (по факту вышла в июле 2023 г.)

После длительного перерыва вернулся к литературному творчеству писатель Сергей Стоян (Волгоград), создающий, по его же определению, «остросюжетную космическую фантастику, не лишенную здравого смысла». Произведения Стояна близки к традиционной НФ и примечательны обилием научных идей, основываясь на которых автор прихотливо выстраивает неожиданные повороты своих динамичных сюжетов, наполненных загадками и захватывающими приключениями.

Разворот обложки романа Сергея Стояна "Чужой горизонт".

В 2011 году я номинировал роман Сергея Стояна «Закон сохранения» (2010) на Международную литературную премию «Бронзовый Икар», которая вручалась под девизом «За настоящую научную фантастику». Существуй подобная премия сейчас, я без колебаний предложил бы в её номинационный список новый роман Стояна «Чужой горизонт» (2023), в котором удачно сочетаются добротная НФ-составляющая (и не одна), любопытное поведение героев в скрещении непредсказуемых обстоятельств, философские размышления и солёный юмор. На сайте «Лаборатория Фантастики» сообщается: «Изначально это произведение задумывалось, как многосерийный художественный фильм. Даже был написан сценарий первой серии. Но, пока наш кинематограф раскачивается, история сформировалась в виде книги. Заявка на экранизацию наложила свой отпечаток — сюжет закручивается стремительно и развивается непредсказуемо, герои живые и неоднозначные».

Сергей Стоян. Закон сохранения. — М.: Экслибрис, 2011 г. (по факту вышла в декабре 2010 г.). Серия: ФантМир.

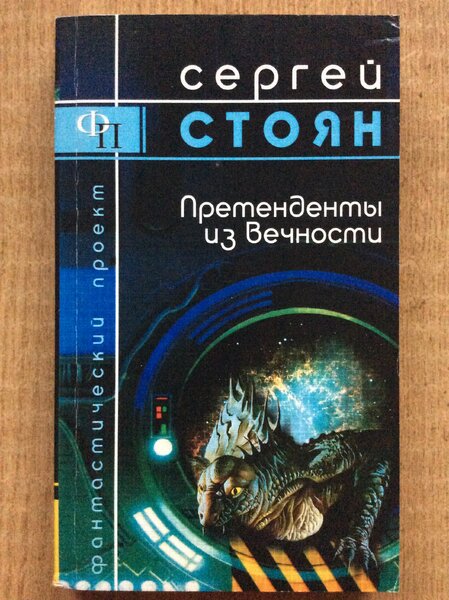

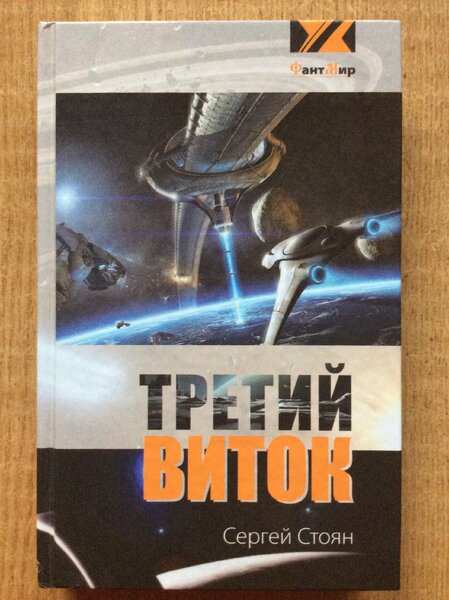

На титульном листе одной из своих книг, подаренных мне, Сергей скромно написал: «Владимиру Ларионову в коллекцию околонаучной фантастики». Что ж, подобная коллекция у меня действительно давно сложилась, я её регулярно пополняю и без экивоков называю её библиотекой НФ. Кстати, в ней есть все предыдущие книги Сергея Стояна: «Претенденты из вечности» (2005), «Разочарованная вселенная» (2006), «Закон сохранения» (2010) и «Третий виток» (2011).

Сергей Стоян. Разочарованная вселенная. — М.: АСТ, 2006 г. Серия: Звёздный лабиринт. Библиотека фантастики «Сталкера» (мини).

Цитирую аннотацию к роману «Чужой горизонт» из ЖЖ Сергея Стояна: «2033 год. В этот юбилейный пятьдесят пятый год с момента запуска Советским Союзом серии космических спутников связи «Горизонт», Россия создаёт на геостационарной орбите первую в мире Станцию с искусственной гравитацией. Теперь любой обыватель может отправиться в космос, словно на курорт. В рекламных целях часть путёвок разыгрывается в лотерею. Таким образом, на новой космической Станции «Горизонт», помимо профессиональных космонавтов, оказываются люди из разных возрастных и социальных групп. А специально отобранная семейная пара собирается зачать и родить первого человека вне биосферы Земли.

Сергей Стоян. Претенденты из вечности. — Волгоград: ПринТерра-Дизайн, 2005 г. Серия: Фантастический проект.

Счастливые победители лотереи уверены, что поймали удачу за хвост и теперь их жизнь изменится к лучшему. Возможно, так и произойдёт, если, конечно, им удастся выжить самим и не угробить попутно Землю». Именно так начинается роман, но короткая аннотация не может передать всю палитру необычайных событий, ожидающих экипаж космической станции «Горизонт» и группы «туристов», выигравших путёвки в космос. Что-что, а нафаршировать текст внезапными сюрпризами и несказанно изумлять читателя, периодически «переворачивая» события, автор умеет. Кстати, Стоян и в своих предыдущих книгах, упомянутых мною выше, очень неплохо всё это делал.

Сергей Стоян. Третий виток. — М.: Экслибрис, 2011 г. Серия: ФантМир.

Хочу отметить и так нужный нам всем сейчас оптимизм, которым «Чужой горизонт» благодарно наполняет читателя, добравшегося до финала романа. Мне кажется, что в этой книге волгоградский писатель отчётливо следует словам Роберта П. Уоррена, ставшими эпиграфом к повести братьев Стругацких «Пикник на обочине»: «Ты должен сделать добро из зла потому что его больше не из чего сделать». А я закончу этот материал коротенькой цитатой из романа Сергея Стояна «Чужой горизонт»: «Не исключено, что развитие Вселенной это и есть процесс создания Бога…».

Книги С. Стояна, вышедшие в издательстве "Экслибрис".

|

| | |

| Статья написана 22 марта 2023 г. 10:48 |

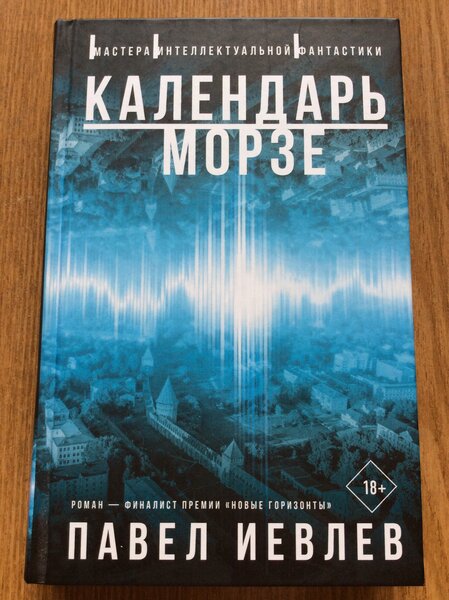

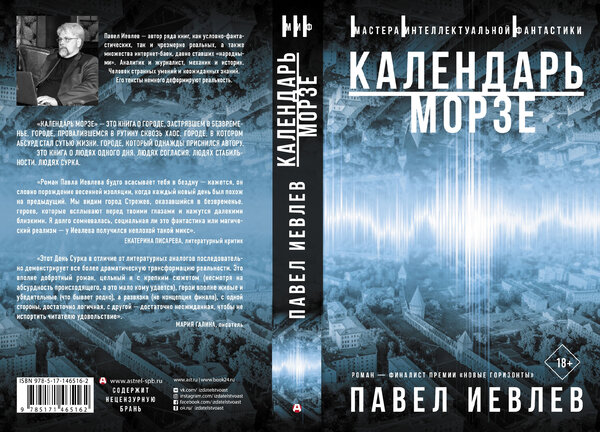

Павел Иевлев. Календарь Морзе. – М.: Издательство АСТ, 2022. Серия: Мастера интеллектуальной фантастики.

ПАЛИНДРОМЫ СТРЕЖЕВА

Город Стрежев вместе с окрестностями в романе Павла Иевлева «Календарь Морзе» застрял в тринадцатом дне июля. И теперь для обитателей Стрежева независимо от того, как и чем закончится этот день, всё случившиеся на протяжении прошедших суток обнуляется. После полуночи снова наступает 13 июля, запасы продуктов в магазинах и холодильниках чудесным образом восстанавливаются, память в электронных устройствах стирается, травмы, полученные людьми, исчезают, а те горожане, что при смерти, продолжают жить. Город изолирован, выбраться из Стрежева невозможно, выехавшие из него в одну сторону через час въезжают в город с другой стороны. Стрежев находится как бы в пузыре, в информационном вакууме, с внешним миром нет даже радиосвязи, что происходит на большой земле читателям и стрежевцам неизвестно. Если объяснять по-быстрому, используя примеры из популярного фантастического кинематографа, всё это напоминает фильм «День сурка», в котором о событиях, случившихся в повторяющиеся дни, помнит не только главный герой, но и все остальные жители города. Точнее, это похоже на «День сурка», скрещённый с сериалом «Под куполом», снятом по известному роману Стивена Кинга. Поскольку память о предыдущем тринадцатом числе, хоть и не очень надёжная, у горожан сохраняется, власти Стрежева пытаются хоть как-то упорядочить и наладить жизнь своего странного конклава, но им мешают сбои и нарушения городского пространственно-временного континуума. «Не работает ларёк, потому что Рагнарёк». У жителей Стрежева обнаруживаются странные таланты, на улицах города появляются пуклы – пустые оболочки, лишённые душ…

Стивен Кинг. Под Куполом. — М.: Астрель, 2012 г. Серия: Тёмная Башня.

Потенциальных читателей романа не должно пугать наукообразное начало моего отзыва. Главный герой Павла Иевлева, диджей городского «Радио Морзе» Антон Эшерский, от которого мы узнаём о происходящем в Стрежеве, скучать никому не даст. Повествование Антона – перманентная циничная ирония, умноженная на издевательский юмор. При этом наблюдается удивительный эффект: чем больше герой злословит в своих музыкальных радиоэфирах и внутритекстовых монологах, тем чётче и яснее за образом прожжёного нигилиста, каким Антон хочет (и может) казаться окружающим, вырисовывается положительный, честный и очень порядочный индивидуум. Цинизм – защитная маска Антона, так ему проще и легче жить. Вель Антон влюблён, пока ещё не совсем взаимно, но и не безнадёжно… Военный журналист в прошлом, Эшерский уехал из столицы в провинциальный Стрежев вслед за синеглазой Анютой, в которую влюбился, когда читал будущим военкорам спецкурс в магистратуре журфака. Кстати, девушка Анна с именем, которое одинаково читается и слева направо, и справа налево, играет ключевую роль в судьбе Стрежева…

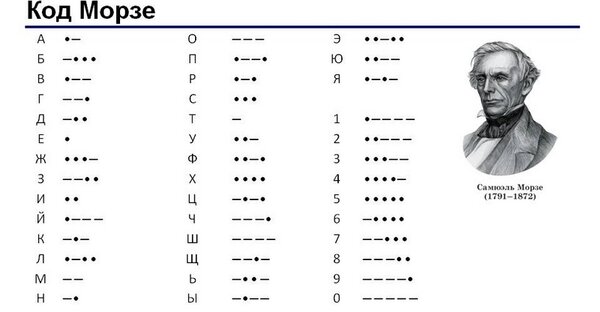

Антон излагает события с озорным задором, часто переходящим в откровенную и злую насмешку над персонажами и ситуациями. Главы романа в исполнении героя переполнены яркими эпитетами, иронично-глубокомысленными сентенциями, неожиданными сравнениями… И – полезными цитатами, которых не улавливают, не считывают жители Стрежева. А ещё – палиндромами! (НА ВИД ЕНОТ – ЭТО НЕ ДИВАН; КОТУ СКОРО СОРОК СУТОК; ЛОМ О СМОКИНГИ ГНИ, КОМСОМОЛ и т. д.). Между прочим, международный сигнал бедствия SOS на азбуке Морзе – тоже палиндром. Добавлю, что роман «Календарь Морзе» можно использовать как актуальный толковый словарь, с убийственным юмором разъясняющий истинные значения привычных слов и терминов. Из книги можно узнать, что такое на самом деле статистика, толерантность, стриптиз, растафарианство, патернализм, алкоголь, трезвость, семейные трусы, любовь и многое другое. Например, по определению Эшерского «чистая совесть – обычно синоним плохой памяти».

Фантастическая изоляция в безвременьи и замкнутом пространстве, в которую Иевлев вверг скопом стрежевских обывателей, представителей провинциальной богемы и власть имущих позволяет автору, умело использующему язвительную сатиру, показать угрожающее нарастание энтропии и всепоглощающего хаоса. Закрытая система, каковой стал Стрежев, наполняющаяся абсурдом, симулякрами и страхом перед грядущим, приближается к чему-то угрожающему, неотвратимому и смертельно для всех опасному… Но в Стрежеве есть Антон Эшерский!

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов