| Статья написана 22 февраля 10:53 |

Описывая «звезд фантастической Москвы» 1960-х годов в своих мемуарах, Кир Булычев (Игорь Можейко) заметил: «Аркадий (Стругацкий. — М.Л.) совсем не казался главным. Царицей бала была, без всякого сомнения, Ариадна Громова» [Булычев 2009]. В 1968 году повесть Громовой «В круге света» была опубликована в «Антологии советской фантастики» [Громова 1968] — подписном издании, выходившем в издательстве «Молодая гвардия»; в этой же книжной серии публиковались произведения таких признанных во всем мире авторов, как Рэй Брэдбери и Айзек Азимов, так что включение произведения Громовой в соответствующий том было своего рода «знаком качества».

Громова входила в комиссию по приему в Союз советских писателей, переводила Станислава Лема и считалась одним из самых известных за рубежом советских критиков в области научной фантастики2. Собрания дома у Громовой — во время визитов Станислава Лема в СССР или после вечеров в Центральном доме литераторов в Москве — стали неизменной деталью в воспоминаниях о ней. Сейчас, однако, имя Громовой почти не известно никому, кроме специалистов по советской научно-фантастической литературе; ни о ней, ни о ее творчестве нет, кажется, ни одной научной статьи. Задача этой работы — на материале биографии Громовой и анализа ее круга общения показать связь между публичными институционализированными и домашними, «альтернативно-институциональными» формами литературной коммуникации в позднесоветской литературе и, в частности, в среде фантастов. Биографическая траектория Громовой: реконструкция Ариадна Громова (девичья фамилия Давиденко) родилась в 1916 году в Москве, однако в связи с революцией 1917 года семья переехала в Киев. В 1938 году Громова успешно окончила историко-филологический факультет Киевского университета, уже с декабря 1935 года по апрель 1938 года она работала литературным консультантом в киевской «Литературной газете», а с августа 1938 года по сентябрь 1941 года — литературным консультантом и редактором в киевской газете «Юный пионер»3. Громова курировала детский литературный кружок при этой газете, среди участников которого были будущие поэты Наум Мандель (в дальнейшем получивший известность как Наум Коржавин), Лазарь Шерешевский, Григорий Шурмак (впоследствии автор знаменитой песни «Воркута — Ленинград») и погибший на войне Павел Винтман. Отношения с киевскими знакомыми Громова будет поддерживать до конца своей жизни. При оккупации Киева в 1941 году был расстрелян первый муж писательницы — Борис Громов. Мемуаристы утверждают, что в 1942—1943 годах Громова была связной киевского подполья и несколько раз бежала из немецкого плена (см.: [Мирер 1990: 42; Щербакова 2009]), но из-за отсутствия источников сложно сказать, насколько такая версия событий соответствует действитель126 Максим Лукин 2 Так Громову охарактеризовали в приглашении на конференцию в Университете Торонто в 1971 году: «Громова находится в уникальном положении критика, в равной степени хорошо известного в СССР и англоязычных странах» (Invitation to Miss Gromova // Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГАМ). Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 261. Л. 9). Несмотря на это, Громова ни разу не смогла поучаствовать в академических мероприятиях в англоязычных странах — ее туда просто не выпускали. Помимо СССР, Громова за всю свою жизнь смогла побывать только в социалистических Польше и Чехословакии. 3 Справка, выданная редакцией газеты «Молодь Украины» 13 ноября 1946 г. // ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 292. Л. 16. ности4. В 1944 году Громова продолжила обучение в аспирантуре, прервавшееся из-за войны, и в 1946 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Эстетика Брюсова». В том же году Громова стала старшим научным сотрудником в Институте литературы АН УССР5. В 1949 году ее диссертация была «задним числом» раскритикована в Высшей аттестационной комиссии за «безудержную апологию Брюсова», «антимарксизм» и «буржуазный объективизм», а саму Громову обвинили в «космополитизме»6; эти обвинения могли быть частью кампании против официальных оппонентов Громовой — М.Ф. Рыльского и А.А. Гозенпуда7 . В 1949 году Громова переехала в Челябинск в связи с переводом на работу ее второго мужа, Евгения Громова, однофамильца ее первого мужа8. Она преподавала в Челябинском государственном педагогическом институте [Щербакова 2009] — вероятно, переезд изменил карьерные ориентации Громовой, и она больше не занималась научными исследованиями. В 1954 году Громова с мужем переехали в Москву, и сначала она работала в «Литературной газете», а в 1955—1958 годах — в «Дружбе народов»9. В 1958 году Громову приняли в Союз писателей СССР. В 1959 году был опубликован первый научно-фантастический роман Громовой «По следам неведомого» (написан в соавторстве с В. Комаровым). Помимо занятий собственно литературным творчеством — с 1959 по 1971 годы она опубликовала семь романов и повестей [Вельчинский, Миловидов 1990] — Громова была активным критиком (см., например: [Громова 1972; 1973]), редактором и рецензентом10, участвовала в исследовательской группе ведущего советского футуролога И. Бестужева-Лады по прогнозированию общественных 127 Домашние собрания, социальные сети и биографическая стратегия А.Г. Громовой (1916—1981) 4 Такой нарратив Громова могла сконструировать намеренно, чтобы войти в поле «военно-партизанской» литературы: с 1951 года она пыталась опубликовать роман «Линия фронта — на востоке», посвященный деятельности подпольного движения в Киеве. Роман долго отклонялся издательствами (по-видимому, по идеологическим причинам), в 1958 году в издательстве «Советский писатель» была опубликована только первая часть. Московский адвокат Я.И. Айзенштадт полагал, что вопрос об издании второй части книги был передан на рассмотрение в отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС (см.: [Айзенштадт 1991: 58]). 5 Трудовая книжка А.Г. Громовой // ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 292. Л. 23. 6 Отзыв на диссертацию А.Г. Давиденко «Эстетика Брюсова» // Там же. Д. 293. Л. 14—33. 7 В 1947 году в газете «Советская Украина» Рыльского обвинили в «националистических ошибках» [Губин 2020], А.А. Гозенпуд в 1949 году был уволен из Малого театра и некоторое время был вынужден скрываться, опасаясь ареста (см.: А.А. Гозенпуд: [Биография] // Век перевода (http://www.vekperevoda.com/1900/gozenpud....)). 8 Трудовая книжка А.Г. Громовой // ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 292. Л. 24. Биография Евгения Громова не очень ясна: по-видимому, он являлся однофамильцем первого мужа писательницы и во время войны был заместителем начальника управления аэродромного строительства в составе общесоюзного наркомата внутренних дел (Указ Президиума ВС СССР О награждении работников аэродромного строительства // Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р7523. Оп. 4. Д. 188. Л. 1). 9 Автобиография А.Г. Громовой, 29.07.1964 // ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 61. Л. 5. В «Дружбе народов» Громова изначально рецензировала произведения украино- и белорусскоязычных писателей, затем заведовала отделом критики и библиографии. 10 Громова была внутренним рецензентом журналов «Дружба народов», «Знамя», «Москва», издательств «Детская литература», «Мир» (см.: ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 67, 69). Внутренние рецензии оставались одним из источников дохода Громовой до конца жизни [Нудельман 1984]. потребностей до 2000 года [Бестужев-Лада 2004: 714], активно интересовалась оккультизмом и парапсихологией. Сочетание различных социально-культурных интересов — от внимания к «военной» литературе до исследований модернистской поэзии, увлечения футурологией и идеями нью-эйджа11 — наряду с периодической сменой мест проживания формировали многоуровневое социальное окружение Громовой. Включенность Громовой в разные социальные сети и контексты делает ее кейс особенно перспективным для понимания механизмов позднесоветского поля литературы. Историография и методология исследования Основной этап писательской карьеры Громовой приходится на конец 1950-х — 1970-е годы, период развития новых форм социальности, которые были невозможны в сталинский период. В ответ на постепенное включение граждан в управление страной и связанное с этим усиление взаимного контроля — О.В. Хархордин называет этот процесс коллективизацией жизни [Хархордин 2016: 384] — внутри формальных коллективов образовывались неформальные, развивались субкультурные движения и приятельские сети [Там же: 384, 412]. В результате снижения контроля за повседневной жизнью и активного жилищного строительства появлялись пространства «неформальной публичности», или «публично-приватная сфера» [Voronkov, Zdravomyslova 2002]. Историки долгое время говорили о размежевании интеллигенции в 1960— 1970-е годы на «либеральный» и «консервативный» лагеря [Зезина 1999; Эггелинг 1999; Brudny 2000: 17—19]12. Недавние исследования, однако, показывают более сложные механизмы «цеховой солидарности» писательских групп [Митрохин 2003: 145] и развития неформальных сетевых сообществ [Кукулин, Майофис 2017; Ivanauskas 2014] в позднесоветский период13. Учитывая описанный контекст, мне кажется уместным применить метод анализа социальных сетей для изучения окружения Громовой. Под сетью в социологии обычно понимается совокупность отношений между акторами (людьми или организациями), объединенными как формальными, так и неформальными связями [Гидденс, Саттон 2019: 201]14. Связи в рамках сети могут различаться интенсивностью (или «силой» [Granovetter 1973]), сами же сети могут как поддерживать, так и подрывать функционирование институтов15 . 128 Максим Лукин 11 Громова собрала коллекцию самиздатских текстов по эзотерике и парапсихологии (см.: ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 411). В 1966 году В. Немцов публично критиковал Громову за «телепатические бредни» [Немцов 1966]. 12 Такая модель восприятия закрепилась в ответ на попытку властей предотвратить развитие писательских группировок созданием Союза писателей РСФСР в 1958 году [Майофис 2016: 304]. 13 Эти процессы проходили не только в писательской среде: так, в ответ на административное и политическое давление в 1960—1970-е годы сформировалось неформальное сообщество математиков [Герович 2020]. 14 Отношения, которые образуют сеть, могут возникать независимо от интенций акторов [Barkey 2009: 722]. 15 Например, в позднем СССР сеть клубов любителей фантастики выполняла одобряемые государством задачи, а сети теневой экономики или распространения самиздата противоречили официальным институтам [Кукулин 2017б: 152]. Харрисон Уайт предложил объяснять формирование идентичности человека тем, что в процессе жизни он переключается между разными сетями, меняет свое положение в них, что отражается на его представлениях о социальном порядке и самом себе [White 2008; Каспэ 2018: 296]). Пьер Бурдье предложил рассматривать жизнь человека как серию перемещений между различными полями социального пространства [Бурдье 2002: 80]16. Моя статья, таким образом, близка к исследованиям поведенческих стратегий акторов поля литературы (см.: [Берг 2000; Лямина, Самовер 2017]). На основе анализа личного архива Громовой (ЦГА г. Москвы) и корпуса мемуаров я выделил несколько социальных сетей, сформированных вокруг нее: поэтов и писателей, имеющих общие киевские корни; писателей-фантастов «социально-философского» направления; зарубежных критиков и исследователей советской фантастики. Ниже я постараюсь показать, как в домашнем общении Громовой складывались и реализовались отношения в рамках более широких социальных сетей. Киевская сеть Громовой В статье, посвященной взаимоотношениям Иосифа Бродского и Наума Коржавина, поэт и писатель Григорий Шурмак вспоминает, как в августе 1973 года Громова «давала обед в честь друзей, имеющих общие киевские корни»: «Были Л. Шерешевский с женой, Н. Коржавин, уже нацеленный на отъезд в эмиграцию, Т. Глушкова и мы с сыном» [Шурмак 2003]. Поэты, присутствовавшие на этом обеде, познакомились еще в 1930-е годы: все они занимались в литературном кружке при газете «Юный пионер», которым руководила Громова [Шерешевский 1990: 35]. Громова также поддерживала контакты с вдовой погибшего в войну Павла Винтмана Зинаидой Сагалович17. Кроме того, Громова продолжала переписываться с киевлянкой О.М. Светличной, участвовавшей в деятельности подполья в период оккупации. Контакты с Шерешевским Громова восстановила в 1956 году — после его реабилитации и переезда в Горький18. В письме от 8 июня 1963 года он жаловался, что за десять лет жизни в Горьком «ни одной строки не удалось пробить без долгого и изнурительного боя с дураками и трусами»19. В том же году Громова стремилась помочь ему с обменом горьковской квартиры на московскую20 — переехать он смог только в 1972 году, вероятно, не без ее участия. Кроме того, по просьбе Шерешевского Громова оказывала протекцию горьковскому драматургу Ю. Волчеку в процессе его принятия в Союз писателей21 . 129 Домашние собрания, социальные сети и биографическая стратегия А.Г. Громовой (1916—1981) 16 Это особенно важно в отношении биографий писателей, поскольку в поле литературы практически нет стабильных «постов» и позиций [Бурдье 2005: 383]. 17 Подробнее о Винтмане см.: [Lapidus 2014: 164—165]. Умерший человек может оставаться «членом» сети, если остальные участники поддерживают память о нем [Craik 2009]. 18 В 1944 году, после полугода службы в армии, Шерешевский был арестован и находился в заключении до 1953 года. 19 Письмо Шерешевского Л.В. Громовой А.Г. от 8.06.1963 г. // ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 280. Л. 3. 20 Письмо Шерешевского Л.В. Громовой А.Г. от 6.11.1963 г. // Там же. Л. 5. 21 Там же. Переписка Громовой с Григорием Шурмаком22 сохранилась с 1955 года — в письме он жаловался на литературные неудачи: в 1951 году его пьесу «В Парижской Коммуне» отклонили в Комитете по делам искусств, статью по эстетике не стали печатать в «Вопросах философии»23. В 1962 году Шурмак отправляет Громовой черновик романа о войне «Нас время учило», названного по строке из песни Булата Окуджавы24; в 1964 году Громова пытается помочь с его публикацией в «Юности» («Страшно рад, что роман нравится Аксенову. Если это выльется в успех — то успехом я буду обязан вам»25), однако рукопись отклоняют. В итоге книга вышла только в 1989 году. Среди киевлян, сохранявших устойчивые контакты с А.Г. Громовой, был украиноязычный писатель Л.С. Первомайский (1908—1973). Громова выступала переводчиком Первомайского (за 1959—1960 годы она перевела шесть его рассказов) и его «литературным агентом» в Москве. Отношения с Первомайским, очевидно, сложились у Громовой еще до войны — киевский поэт Л.Н. Вышеславский считал его «поэтическим учителем» Павла Винтмана [Вышеславский 1990: 3]. В письме 11 марта 1960 года Первомайский благодарил Громову за «устройство» рассказа в «Дружбу народов»26. Поскольку в 1949 году Первомайский, будучи евреем (его настоящее имя Илья Шлёмович Гуревич), подвергся жесткой критике и обвинениям в еврейском национализме, на протяжении 1950-х годов его публикации в Киеве оставались «выборочными»27 . Отношения с Громовой позволяли Первомайскому публиковаться хотя бы в переводах. Громова, таким образом, стремилась лоббировать интересы своих земляков в Москве; в свою очередь, общение в рамках сети позволяло ей сохранять свою киевскую идентичность. «Фантастическая шарашка наша»28 : сеть писателей-фантастов В заметке 1975 года о своих визитах в СССР Станислав Лем подчеркивал особое координационное значение домашних собраний у Громовой: Ариадна Громова, Рафаил Нудельман и Александр Мирер были со мной повсюду: на бесчисленных встречах с читателями, в редакциях журналов и издательств — старались показать мне Москву. <…> Квартира Ариадны Громовой во время каждого моего пребывания в Москве превращалась в нечто вроде штаба, где было 130 Максим Лукин 22 В 1949 году Шурмак переехал в Донецк и работал там директором школы рабочей молодежи. В конце 1950-х он вернулся в Киев. См. подробнее: [Шурмак 2020]. 23 ПисьмоШурмака Г.М. Громовой А.Г. от 18.11.1955 г. // ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 281. Л. 2. 24 Там же. Л. 18. 25 Там же. Л. 22. 26 Письмо Первомайского Л. Громовой А.Г. от 11.03.1960 г. // ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 237. Л. 6. 27 В письме от 29 марта 1960 г. Первомайский сетовал: «Но каковы мои киевские друзья? Мало того, что они закрыли для меня доступ во все киевские редакции, длинные их руки достают и до Москвы» (см.: Там же. Л. 10). О биографии Первомайского см. Первомайский Леонид // Электронная еврейская энциклопедия (https://eleven.co.il/jewsin-world/literat... (дата обращения: 20.12.2020)). 28 Выражение из письма А.Н. Стругацкого брату от 8 декабря 1964 г. [Стругацкие 2009: 262]. полно народу, где составлялись планы на ближайшие дни, просматривались последние издания, переводы, статьи [Лем 1975: 251—252]. О встречах дома у Громовой говорят многие мемуаристы. Харьковский физик и популяризатор фантастики М.И. Каганов вспоминает, что на одной из встреч с Лемом дома у Громовой выступал со своими песнями А.И. Галич [Каганов 2006]. Московский фантаст А.И. Мирер рассказывает, как для Лема в «доме фантастики» — квартире Громовой — пел Владимир Высоцкий [Мирер 1990]. Писательница Галина Щербакова называет дом Громовой «явочной квартирой фантастов тех времен»; кроме фантастов в квартире можно было встретить «экстрасенсов и нумерологов» [Щербакова 2009]. Израильский фантаст Геннадий Вальдберг вспоминает, как был приглашен к Громовой после обсуждения фильма Андрея Тарковского «Солярис», состоявшегося на Мосфильме: Громова консультировала молодого писателя и позволила пользоваться обширной домашней библиотекой29. Собрания у Громовой были достаточно регулярны: Рафаил Нудельман вспоминал, как после семинара фантастов в редакции издательства «Молодая гвардия» он сам, А.Б. Стругацкий, А.И. Мирер, М.Т. Емцев и Е.И. Парнов отправились домой к Громовой: Потом семинар как-то незаметно распался на группки, и обнаружилось, что Аркадий и несколько других едут к Громовой; взяли и меня. …с тех пор так оно и пошло на долгие месяцы — встречи на семинаре или в редакции у Клюевой (редактора научно-приключенческой и фантастической литературы в «Молодой гвардии». — М.Л.), возбужденные разговоры о делах и очередных планах, а затем — магазин, Большая Грузинская, допоздна у Громовой, коньяк и колбаса [Нудельман 2009: 66]. Литературное объединение писателей-фантастов при издательстве «Молодая гвардия», семинары которого упоминает Нудельман, было образовано в 1962 году: в московское отделение вошли, помимо Громовой, А.Н. Стругацкий, А.Л. Полищук, С.Ф. Гансовский, А.П. Днепров, М.Т. Емцев, Е.И. Парнов, А.И. Мирер; ленинградское объединение составили Г.С. Гор, Г.С. Мартынов, И.И. Варшавский, Б.Н. Стругацкий; бакинское — Г.С. Альтов (Альтшуллер), В.Н. Журавлева, Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов30. Взаимодействие в этой институциональной среде, очевидно, и способствовало развитию сетевых отношений вокруг Громовой. Многие авторы, входившие в литературное объединение, принадлежали к «социально-философскому» направлению в советской фантастике: они стремились отойти от рамок «ближнего предела» и «предвидеть будущее»31 , поверять рационализм этической рефлексией, отстаивали свободу высказывания («приключения мысли») и в целом отличались нонконформистскими, антиавторитарными взглядами. Одной из важнейших функций сети фантастов была помощь в публикации «труднопроходимых» текстов. В 1961 году Геннадий Гор обещал помочь Гро131 Домашние собрания, социальные сети и биографическая стратегия А.Г. Громовой (1916—1981) 29 «Среди этих книг попадались раритеты, марксовский Достоевский, сабашниковский Брюсов, “Скорпион” с Балтрушайтисом и Сологубом» [Вальдберг 2019]. 30 Коллективное письмо писателей-фантастов в ЦК ВЛКСМ, черновик, б/д // ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 317. Л. 5. 31 Цитата из «манифеста» этого направления [Нудельман 1964: 24]. Подробнее о «социально-философском» направлении см.: [Геллер 1985; Кукулин 2007]. мовой с публикацией романа «Поединок с собой» в ленинградских журналах. 19 июня он писал, что поговорит с редакторами журналов «Звезда» Г.К. Холоповым и «Нева» С.А. Ворониным32, 6 июля передал роман Д.А. Гранину33; в сентябре 1961 года рукопись была в журнале «Звезда» на рецензии у М.Л. Слонимского, который дал на нее негативный отзыв34. В итоге роман был опубликован в 1962 году в журнале «Урал»35. Сетевые связи помогали координировать публичные действия во время идеологических кампаний против фантастов социально-философского направления. Одна из таких кампаний произошла в 1966 году: в январе в «Известиях» фантаст старшего поколения В.И. Немцов (1907—1994) подверг критике «упрощение законов общественного развития» в произведениях Стругацких [Немцов 1966]; на эту статью публично ответил И.А. Ефремов [Ефремов 1966] и ленинградские критики Е.П. Брандис и В.И. Дмитриевский [Брандис, Дмитриевский 1966], упрекнувшие Немцова в «вульгарно-социологическом подходе». 5 марта того же года отдел пропаганды и агитации ЦККПСС направил начальству записку «О недостатках в издании научно-фантастической литературы», подписанную А.Н. Яковлевым36. В ответ Громова направила письмо в секретариат правления СП СССР, в котором потребовала провести широкое совещание по вопросам научной фантастики, «попытаться оберечь интересы писателей»37 . Фантасты социально-философского направления в этой ситуации попытались предложить оппонентам публичную дискуссию, но в 1966 году это было уже невозможно. Другой, не менее важной, функцией сети фантастов стала взаимная поддержка в системе литературных институций, в первую очередь в рамках Союза писателей СССР. В 1964 году по рекомендации А.Г. Громовой в члены Союза писателей были приняты А.Н. и Б.Н. Стругацкие [Стругацкие 2009: 145], в 1966 году она рекомендовала для приема Е.И. Парнова и С.Ф. Гансовского38. Громова стремилась распространять информацию о молодых авторах, «продвигать» их в литературных кругах, о чем сказано в письме А.Н. Стругацкого брату от 18 октября 1962 года: Сверхъестественными усилиями А.Г. Громовой «Возвращение» читают все более или менее значительные работники советской литературы. На сей предмет она выморщила у меня три экземпляра и пустила их по знакомым — а знакомые у нее почтенные [Стругацкие 2008: 614]39. 132 Максим Лукин 32 Письмо Гора Г.С. Громовой А.Г. от 19.06.1961 г. // ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп.1. Д. 194. Л. 1. 33 Письмо Гора Г.С. Громовой А.Г. от 6.07.1961 г. // Там же. Л. 2. 34 Письмо Гора Г.С. Громовой А.Г. от 15.09.1961 г. // Там же. Л. 3—4. 35 Урал. 1962. № 9. С. 75—109; № 10. С. 95—127; № 11. С. 58—93. 36 В то время Яковлев принадлежал к антилиберальному лобби; причиной появления этой записки мог быть антисемитизм, характерный для круга, к которому принадлежал тогда этот партийный функционер (см.: [Митрохин 2003: 133]). Обвинения могли быть инициированы фантастами старшего поколения — А. Казанцевым или В. Немцовым [Кукулин 2017a]. 37 Письмо А.Г. Громовой в Секретариат Правления СП СССР, б/д // ЦГАМ. Ф. Л-194. Оп. 1. Д. 317. Л. 29—33. 38 Рекомендации, данные А.Г. Громовой Е.И. Парнову и С.Ф. Гансовскому для вступления в СП СССР // Там же. Д. 325. Л. 3—4. 39 В этом пассаже речь идет о повести Стругацких «Возвращение (Полдень, 22-й век)», которая впервые вышла в 1961 году, а с 1967 года переиздавалась в новой версии под названием «Полдень, XXII век (Возвращение)». В первоначальном варианте были Сеть фантастов активно пользовалась возможностями взаимодействия, которые обеспечивались институциональной системой. В марте 1968 года московский фантаст А.И. Мирер напоминал Громовой о прозвучавшей на «фантастобеде» идее «собраться своей компанией всерьез»: организовать творческий семинар московских и ленинградских фантастов в Переделкино, который финансировался бы Литфондом40. В феврале 1969 года Е.Л. Войскунский отправил Громовой письмо, в котором предлагал провести всесоюзное совещание писателей-фантастов в Баку («…будет спокойней: подальше от лишних глаз и ушей»), заручившись поддержкой местного отделения Союза писателей41 . Несмотря на то что писатели чувствовали себя во враждебном окружении (об этом говорит реплика Войскунского), они стремились освещать некоторые из семинаров в печати. К примеру, в 1966 году Б.С. Мейлах просил А.Г. Громову, Е.И. Парнова и Ю.И. Кагарлицкого подготовить отчеты о прошедшем в Ленинграде семинаре: Гор пишет в «Литературной России», но нужно обеспечить отчеты в «Знании — силе», «Юном технике», «Юности», «Молодой гвардии», «Ниве». <…> Разверните бурную деятельность. «Известия», «Комс[омольскую] правду» и «Сов[етскую] культуру» обеспечим отсюда42. Иначе говоря, часто сетевые отношения формировались благодаря, а не вопреки существовавшим литературным институтам... https://magazines.gorky.media/wp-content/...

|

| | |

| Статья написана 21 февраля 20:00 |

В третий том собрания сочинений Ариадны Громовой вошел роман о киевском подполье «Линия фронта — на востоке», впервые представленный в полном объеме: если первая часть хотя и с трудом, но увидела свет в 1958 году, то публикация второй части романа (а всего автором предполагались три части) была по идеологическим причинам запрещена. В упрек шло и неправильное изображение киевского подполья, и чрезмерное увлечение борьбой с предателями, и слишком мягкое изображение фашистов, и чересчур осовремененный взгляд на события 1937-го года, и многое другое. Громова, сама прошедшая через киевское подполье, арест и лагеря, была категорически не согласна с такой оценкой.

«Откровенно говоря, я не знаю, что мне делать, — признавалась она в феврале 1961 года на совещании, посвященном обсуждению второй части ее романа. — Я могу пересмотреть отдельные сцены. Но я убеждена, что в целом Киев надо изображать именно так. Может быть, в романе есть неудачные детали. Но если мне говорят, что я обязана изображать немцев — ярых фашистов, то мне это неинтересно. Это однолинейные образы, их уже много в нашей литературе. И я имею право показать <…> разных немцев. <…> Получается так, что мне нужно переработать книгу по вашему представлению о том, как должно было все идти в Киеве: вам хотелось бы, чтобы было развертывание борьбы; хотелось, чтобы каждая группа, организованная на заводе, работала хорошо. <…> Но я не могу изменить свои убеждения, я слишком хорошо знаю материал. Я не могу показывать победоносное шествие подполья в Киеве. <…> Пусть это делают те, кто не знают обстановки, но умеют сочинять…» Любопытно, что роман начинается с описания подрыва Крещатика отступающими советскими войсками. В советской историографии данный факт особо не афишировался, и посвящение данному событию пары десятков страниц — факт сам по себе примечательный... ведь автор не обвиняет в подрыве немцев. Датировка машинописи — 1952–1967 гг., однако при сверке цитируемых фрагментов книги в стенограмме ее обсуждения (1961) с архивным текстом машинописи становится понятно, что роман был полностью завершен к тому времени и впоследствии не переписывался. Ариадна Громова приняла решение не трогать рукопись, смирившись с отказом в ее публикации, через суд истребовала с издательства причитающийся ей по договору авторский гонорар, и... на этом история с несостоявшейся книгой закончилась. Задуманная автором третья часть написана не была. Сейчас, по прошествии более шестидесяти лет, роман наконец-таки увидел свет. Конечно, в формате «рукопись» текст к публикации не годился. Редакторская правка позволила убрать наиболее неудачные пассажи, сгладить некоторые неровности, убрать ошибки. Это была непростая работа, но в довольно-таки краткие сроки всё удалось сделать и после новогодних каникул отправить макет книги в типографию. Иллюстрации Георгия Малакова. (Редакторская правка рукописи не всегда идёт на пользу изданию) Заказ: ramka-new@yandex.ru (Цена без пересылки 1600 р, в тканевом переплете 1900 р.). Озон: Громова А. Линия фронта — на востоке: Роман. — 880 с., ил. (Серия: «Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка») Авито: Громова А. Линия фронта — на востоке: Роман. — 880 с., ил. (Серия: «Библиотека приключений и научной фантастики. Золотая полка») ISBN 978-5-907761-28-5 https://fantlab.org/user133762/blog *** Ариадна Григорьевна Громова (2 декабря (15 декабря) 1916, Москва (по другим данным — Киев) — ум. 13 ноября 1981, Москва) — советская писательница-фантастка, литературный критик и переводчик. Родилась Ариадная Громова в 1916 году, вероятно, в Москве, однако вскоре ее семья переехала в Киев, где будущая писательница жила до начала Второй мировой войны. Ариадная Громова с детства увлекалась литературой, и окончила историко-филологический факультет Киевского университета, позже также получила ученую степень кандидата филологических наук. После начала германо-советской войны Ариадна Громова осталась в оккупированном немецкими войсками Киеве в связи с болезнью своего мужа-еврея, работала в советском подполье. Чтобы спасти мужчину от гибели, она сумела подделать его документы, где указывалась другая национальность, однако после доноса лифтерки из ее дома мужчину сначала арестовали. а затем расстреляли в Бабьем Яру. Саму же Громову немцы арестовали и позже отправили в концлагерь в Польшу, однако по дороге ей удалось бежать и вернуться в Киев, где она работала в советской подпольной организации. Позже Ариадную Громову повторно арестовали немцы, однако и во второй раз ей удалось скрыться из-под стражи.[1] После окончания войны Ариадна Громова несколько лет работала преподавателем в челябинском пединституте, а позже переехала в Москву. В русской столице Громова работала в столичной организации Союзе писателей РСФСР, где возглавляла секцию научной фантастики. Кроме литературного творчества Громова активно занималась литературным переводом, больше всего с польского языка, а также с английского. Больше всего Ариадная Громова уделяла внимание творчеству Станислава Лема, который стал ее личным другом, и часто приезжал к ней в Москву. Сама Громова критически относилась к советской власти, а ее квартира стала своеобразным салоном, в котором собирались люди искусства, так и просто интересные для писательницы люди. Частым гостем в ее квартире был Владимир Высоцкий, а Громова, кроме того, что была большой поклонницей его таланта, участвовала в подготовке к изданию сборника стихов Высоцкого. В 60-х годах ХХ века Ариадная Громова входила в неформальный московский кружок писателей-фантастов, организованный по инициативе Сергея Жемайтиса[3], который собирался в редакции фантастики издательства «Молодая гвардия» (до этого кружка входили также Аркадий Стругацкий, Север Гансовский, Анатолий Днепров, Роман Подольный, Еремей Парнов, Дмитрий Биленкин, Михаил Емцев, Александр Мире.[4] В 1966 году писательница приняла участие в написании фантастической повести-буриме «Летящие сквозь мгновение».[5] Умерла Ариадная Громова в Москве 13 ноября 1981 года после тяжелой болезни. Википедия

|

| | |

| Статья написана 4 октября 2015 г. 14:18 |

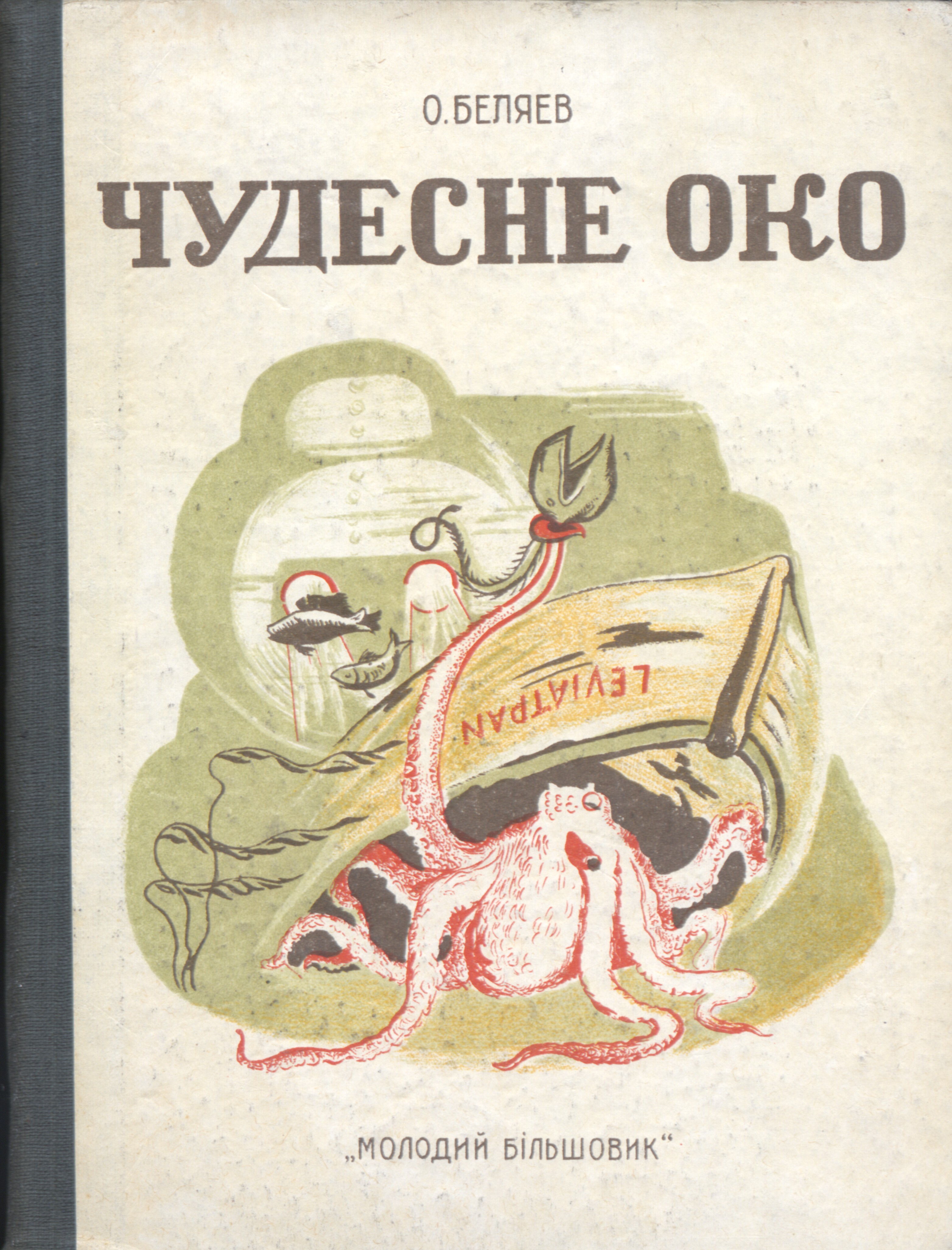

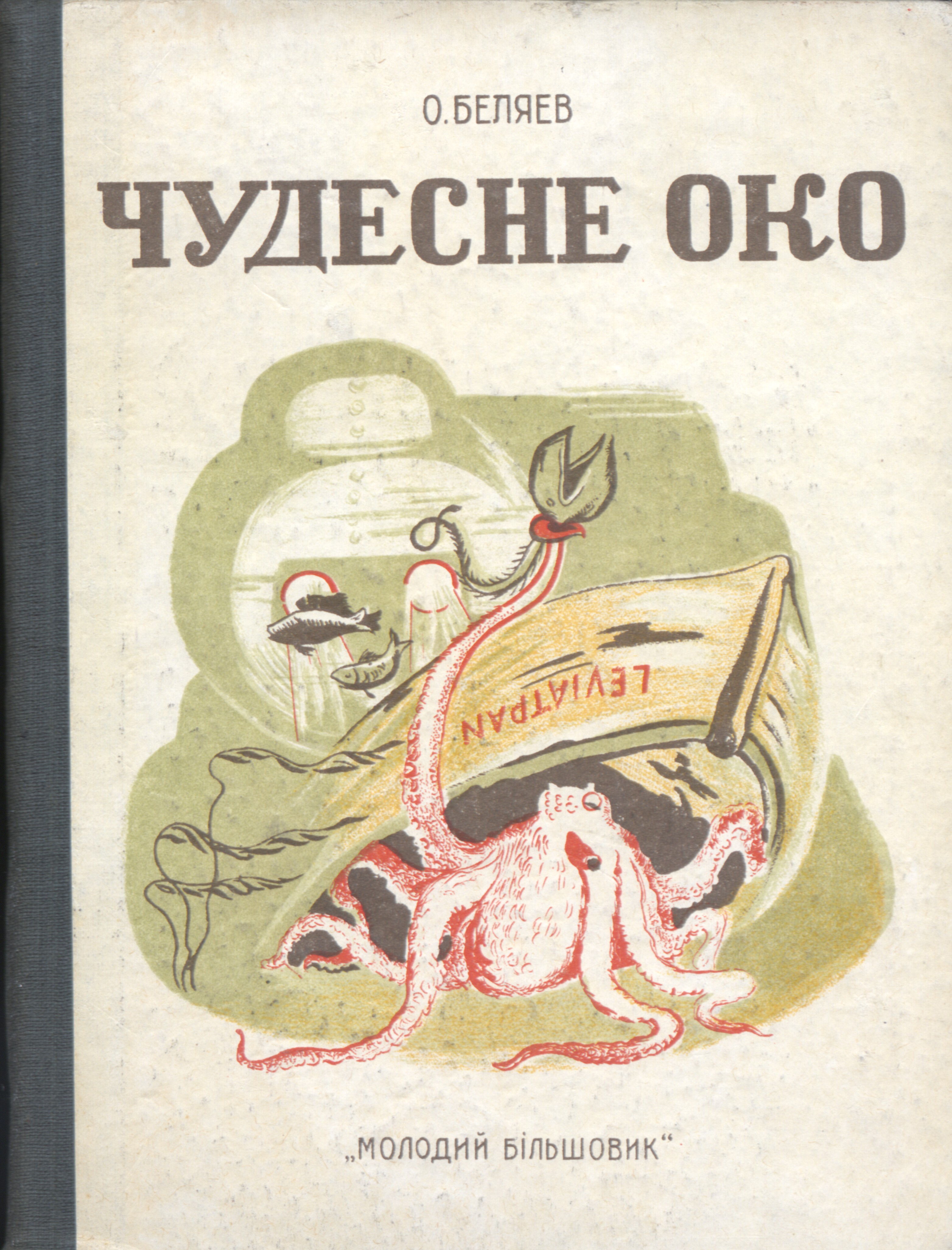

Проживание писателя с изданием 3-х романов (Человек-амфибия.1930, Чудесное око.1935, Звезда КЭЦ.1936) — Киев, очерк "Огни социализма, или Господин Уэллс во мгле".1933 — Днепрогэс, сценарий на Одесской киностудии "Когда погаснет свет".1940 — Одесса).

"В июле 1929 года у Александра Романовича родилась вторая дочь – Светлана[33], а в сентябре Беляевы уезжают в Киев, к теплу и более сухому климату. Врачи снова приходят в его дом так же часто, как журналисты, ученые и дрессировщики животных. Один из них, Евгений Георгиевич Торро[34], человек с интереснейшей биографией, испанец по происхождению, эндокринолог по профессии, участник трех войн, превосходный собеседник и неутомимый спорщик, еще два года назад дал Беляеву идею «Человека, потерявшего свое лицо». Однако в Киеве возникают трудности с переводом произведений на украинский язык. Беляев уже писатель-профессионал. Но тиражи книг маленькие, семья разрослась; чтобы кормить жену, дочерей и себя, он должен печатать хотя бы по два романа в год, как когда-то печатал Жюль Верн, его любимый писатель. Материал приходится пересылать в Москву и Ленинград, на это уходит время, рукописи теряются. В 1929–1930 годах в московских и ленинградских журналах Беляев печатает, как всегда, довольно много. Здесь и «Подводные земледельцы», и профессор Вагнер, и под новым псевдонимом АРБЕЛ новые рассказы."

О.Орлов: А.Р.Беляев (биографический очерк), стр. 497-516 серия "Фантастика. Приключения. Путешествия" [А. Беляев. Собрание сочинений в 8-ми томах] https://fantlab.ru/edition5243

Дружеские литературные связи установились у него и с Украиной. Там, помимо «Чудесного ока», при жизни Беляева вышел перевод «Звезды КЭЦ». «Пишу повесть для киевской газеты «Юный пионер»* [дошедшая почти до наших дней как "Юный ленинец"],— указывал он в конце составленного им списка произведений. Повесть осталась незаконченной http://geo.ladimir.kiev.ua/pq/dic/g--K/a-... Б. Ляпунов, "Александр Беляев" Изд-во Советский писатель, М., 1967 г. Вполне вероятно, что эту повесть рекомендовала к публикации Ариадна Громова, работавшая с августа 1938 года по сентябрь 1941 года — литературным консультантом и редактором в киевской газете «Юный пионер». https://fantlab.ru/edition81647

газета "Юный пионер", Киев, 1940 г., с. 4. а) 1. Скользкий мир 29.2 №16/157 б) 2. На волнах звука 4.3 №17/158 в) Скользкий мир/ответ 9.3 №18/159 г) 3. Кувырком 12.3 №19/160 д) На волнах звука/ответ 15.3 №20/161 е) 4. Уйди — идйУ 18.3 №21/162 ж) Кувырком/ответ 21.3 №22/163 з) 5. Однажды вечером 30.3 №24/165 и) Уйди-идйУ/ответ 5.4 №25/166 й)6. Сорванный концерт 8.4 №26/167 к) Однажды вечером/ответ 15.4 №28/169 л) 7. Случай в трамвае 26.4 №31/172 м) Сорванный концерт. Случай в трамвае/ответы 8.5 №34/175 Повесть-загадка "Необычайные приключения профессора Небывалова" Беляева (1940)

"Не успев познакомиться с родным городом, я, в месячном возрасте, вместе с родителями переехала в Киев на улицу Нестеровского, дом 25/17 (теперь Ивана Франко).

Это крайний справа дом Поторопись отец с переездом, я стала бы уже не ленинградкой, а киевлянкой. Но, по воле обстоятельств или судьбы, место моего рождения было предопределено (если бы 19 июля, а не 19 сентября). Уехать из Ленинграда вынудила болезнь отца. Он заболел воспалением легких в тяжелой форме, и врачи рекомендовали ему немедленно сменить гнилой ленинградский климат на более сухой и мягкий. А Киев был выбран по той причине, что там жил друг его детства и юности Николай Павлович Высоцкий. Он давно уговаривал отца перебраться в теплые края. Климат и на самом деле оказал благотворное влияние на отца, и он очень скоро поправился. Да и вся наша семья словно ожила. Кроме того, жить в Киеве было намного дешевле.

Николай Павлович справа Из маминых воспоминаний: «Николай Павлович познакомил нас со своими друзьями и знакомыми. И в первую очередь, конечно, со своей женой Натальей Вениаминовной. Это была очень милая и женственная блондинка с пышными вьющимися волосами. Очень живая и веселая. Рядом с огромным мужем она казалась совсем миниатюрной. Самыми близкими друзьями у Высоцких были Карчевские: Вячеслав Аполлонович и Мария Николаевна. Муж был инженером, а жена певицей Киевского оперного театра. С этой семьей Александр Романович переписывался впоследствии много лет, а после его смерти — моя мама и я. Была еще одна супружеская пара — композитор Надененко с женой, тоже певицей. И четвертая, совсем молодая пара. О них говорили, что он сделал себя руками, а она ногами. Муж был пианистом, а жена балериной. Одна из знакомых Николая Павловича очень хотела знать от самого автора о дальнейшей судьбе Ихтиандра, героя романа «Человек-амфибия». Александр Романович придумал, специально для нее, такой конец: Ихтиандр добрался до старого друга профессора Сальватора. Там Ихтиандр встретил такую же девушку. Они поженились, и у них родились дети-амфибии.

Приезд нашей семьи в Киев вызвал большой интерес соседей, если не сказать всей улицы. Особенно тот факт, что у нас, новоприбывших, сразу оказалось много знакомых. Не осталось это без внимания и со стороны органов НКВД. Для выяснения наших личностей в квартире был проведен обыск и опечатаны конторка и буфет. Возмущенный действиями органов, Александр Романович обратился за разъяснениями столь странной проверки. Перед ним извинились, заявив, что была допущена ошибка!» У отца возникли большие сложности с изданием. На русском языке рукописи не принимались. Украинского языка отец не знал, а отдавать свои произведения в перевод было слишком накладно. Правда, отец продолжал сотрудничать с издательствами Москвы и Ленинграда. Но из-за дальности расстояния, пересылки рукописей и переписки с редакторами задерживался гонорар, что отражалось на бюджете. И отец стал подумывать о возвращении в Ленинград. Один роман отца — «Чудесный глаз» был все ж таки переведен на украинский и выпущен под названием «Чудесне око» издательством «Молодый бильшовык» в 1935 году, когда нас уже не было в Киеве. В романе идет речь о дальновидении при помощи аппарата, способного настраиваться на любую точку планеты. Насколько мне известно, такого аппарата еще не существует. ("Звезда КЭЦ" и "Человек-амфибия" так же были уже переведены).

С этим романом получился смешной казус. Через какое-то, время его перевели с украинского, как иностранного, на русский язык, почему-то оставив украинское «око», вследствие чего он стал называться не «Чудесным глазом», а «Чудесным оком». В 1956 году этот роман попал в сборник, изданный «Молодой гвардией», и все с тем же «оком». Историю перевода никто не знал, и, видимо, решили, что так назвать свой роман было угодно автору. Писал отец только по утрам. Он говорил, что если начнет писать вечером, то не сможет остановиться до следующего утра. Отдыхая после нескольких часов интенсивного труда, он часто садился за рояль. Наши родители старались с малолетства привить своим девочкам любовь к музыке. Если я почему-либо не засыпала, мама клала меня на большой подушке прямо на рояль. Отец играл что-нибудь спокойное и убаюкивал меня мелодичными звуками. Их труды не пропали даром — музыка стала для меня чем-то неотъемлемым, приносящим радость или успокоение даже в тяжелые времена. В начале 1930 года отец поехал в Москву устраивать ка-кие-то свои литературные дела. Остановился он в Теплом переулке у своей тетушки Ольги Ивановны Ивановой. Я даже не знаю, с какой стороны эта его родня. В его отсутствие в Киеве началась эпидемия менингита. Заболела Люся. 15 марта ей исполнилось 6 лет, а 19 марта она умерла. Отец приезжал на похороны, после чего вновь возвратился в Москву. И тут у него, как казалось, неожиданно началось обострение спондилита, которым он страдал много лет. Его уложили в гипс… Отняв меня от груди, мама срочно выехала в Москву. Прихватив пишущую машинку, она с тяжелым сердцем покинула дом, оставив, теперь уже единственного ребенка, на попечение родителей. Мама вспоминает: «Александр Романович жил в малюсенькой комнатке, где, кроме кровати, тумбочки и стула, ничего не помещалось. Здесь устроилась и я. И опять началась наша совместная работа. Я печатала под его диктовку, ходила по редакциям и ухаживала за ним. Мама часто писала мне, главным образом о Светике, о ее здоровье. От искусственного питания Светик заболела рахитом. Все заботы о ребенке легли на плечи моих родителей. Мама ходила со Светиком по врачам, делала ей солевые ванны, ходила за питанием в детскую кухню. Светик стала называть моих родителей «мама» и «папа». Как-то мама слышала, как за ее спиной какая-то женщина сказала своей знакомой: «Во, старые дураки, ребенка удочерили!» Естественно, мама не пустилась в объяснения. По субботам я сопровождала тетушку в церковь. Пока она молилась, я бродила по тихим улицам. Потом мы возвращались домой. Иногда я уходила из дому по вечерам, в любую погоду, оставаясь со своим горем. Этот период жизни был для меня самым тяжелым. Сразу навалилось столько бед: смерть дочки, болезнь мужа, потом болезнь Светланы, страх за ее жизнь. Прошли долгие томительные три месяца, пока у Александра Романовича не прошло обострение болезни и он мог вставать, а я вернуться домой. Светик встретила меня на ножках, она уже научилась ходить. Я присела перед ней на корточки, чтобы лучше ее разглядеть. Она несколько мгновений внимательно смотрела на меня и вдруг ударила по лицу, выпалив при этом: — Уходи, не хочу! Она словно вспомнила нанесенную ей обиду. Но скоро забыла все. Светик снова стала звать меня мамой, а бабушку бабушкой». У меня хорошая память на дальние события. Я помню себя 3 — 4-летним ребенком. Но из Киева мы уехали, когда мне было всего два года, и я помню комнату, в которой жили Высоцкие. Помню расположение мебели. Рояль, на котором стоял Петрович. Это была смешная и странная игрушка: на спиральной пружине было деревянное туловище мужичка. Стоило надавить ему на макушку, как он начинал приплясывать. Придя к Высоцким, я всякий раз требовала, чтобы меня подняли: «Петрович!» И тут же спешила прикоснуться к его голове пальцем. Когда я родилась, мама завела толстую записную книжку, куда стала записывать все мои исходные данные: вес, рост. Потом первые слова. Смешные словечки. Несмотря на наше вечное кочевье, эта книжонка до сих пор жива. Она лежит передо мной, и если ее открыть, то можно найти бумажный силуэт моей руки или подошвы. Вот совсем маленькая ручка, на которой написано «19 дек. Светику 2 года 5 месяцев». А вот запись, которая меня удивила: «Уже несколько раз Ляля говорит о смерти Люси: «У меня нет сестры. У меня умерла сестра, теперь другая выросла — вот, Ляля!» — это в мамином «переводе». Конечно, в полной мере я не могла осмыслить понятие смерти, но уход сестры, видимо, оставил какой-то след в моем мозгу. В августе, почему-то всего на неделю, меня вывезли на дачу на Ирпень. Я бегала и валялась на траве, радостно сообщая: «Весело Ляле!» Когда описанных событий не помнишь, начинает казаться, что говорят о ком-то другом, незнакомом. Вот еще одна запись. «Увидев впервые на даче корову, Ляля подбежала к дедушке и с волнением спросила: «Деда, это корова?» Получив утвердительный ответ, сказала: «Значит, знаю!» Вернувшись из Москвы, отец заявил безапелляционно: — Мы возвращаемся в Ленинград! — после чего, через объявления, стал искать обмен. Не знаю, совпадение это или перст судьбы, но в Киеве мы прожили ровно два года, причем день в день! 14 сентября 1929 года приехали и 14 сентября 1931 года уехали! Отец, видимо, хорошо себя чувствовал, так как смотреть квартиру поехал сам. То, что мама отпустила его одного, не поехав с ним, было большой ошибкой. Настолько большой, что о ней помнили многие годы. В молодости, будучи присяжным поверенным, отец часто переезжал с квартиры на квартиру. Однако хлопотами по переезду занимался всегда кто-то другой. Его задачей было только определить: нравится — не нравится. Может быть, оттого, что он был на все 100 % творческим человеком, заботиться еще о ком-то, кроме себя, он так и не научился. Из Ленинграда Александр Романович вернулся очень скоро, заявив, что квартира ему понравилась и он уже подписал документ об обмене. Мама поинтересовалась, будут ли они заказывать контейнеры для перевоза мебели. На что отец ответил, что никакие контейнеры не нужны, так как он договорился, что каждый оставит свою мебель новому жильцу, что избавит всех от лишних хлопот?! То, что отец мог так поступить, можно еще, хотя и с трудом, как-то понять. Но мне совершенно непонятна позиция других членов семьи. Неужели нельзя было разорвать это соглашение и предотвратить этим потерю антикварной мебели? — иначе, как потерей, это и не назовешь. Об остальном никто еще не знал… Уезжая из Киева, отец переделал поговорку «Язык до Киева доведет» в поговорку «Язык из Киева выведет»! ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД На этот раз мы обменяли три чудесные светлые комнаты на 2 комнаты в Ленинграде, в поселке Щемиловка за Невской заставой. После Киева подобный ландшафт, а главное — скверный запах наводили на маму и бабушку смертную тоску. Не проходил и стресс от созерцания убогой мебели, которую с легким сердцем выменял отец.

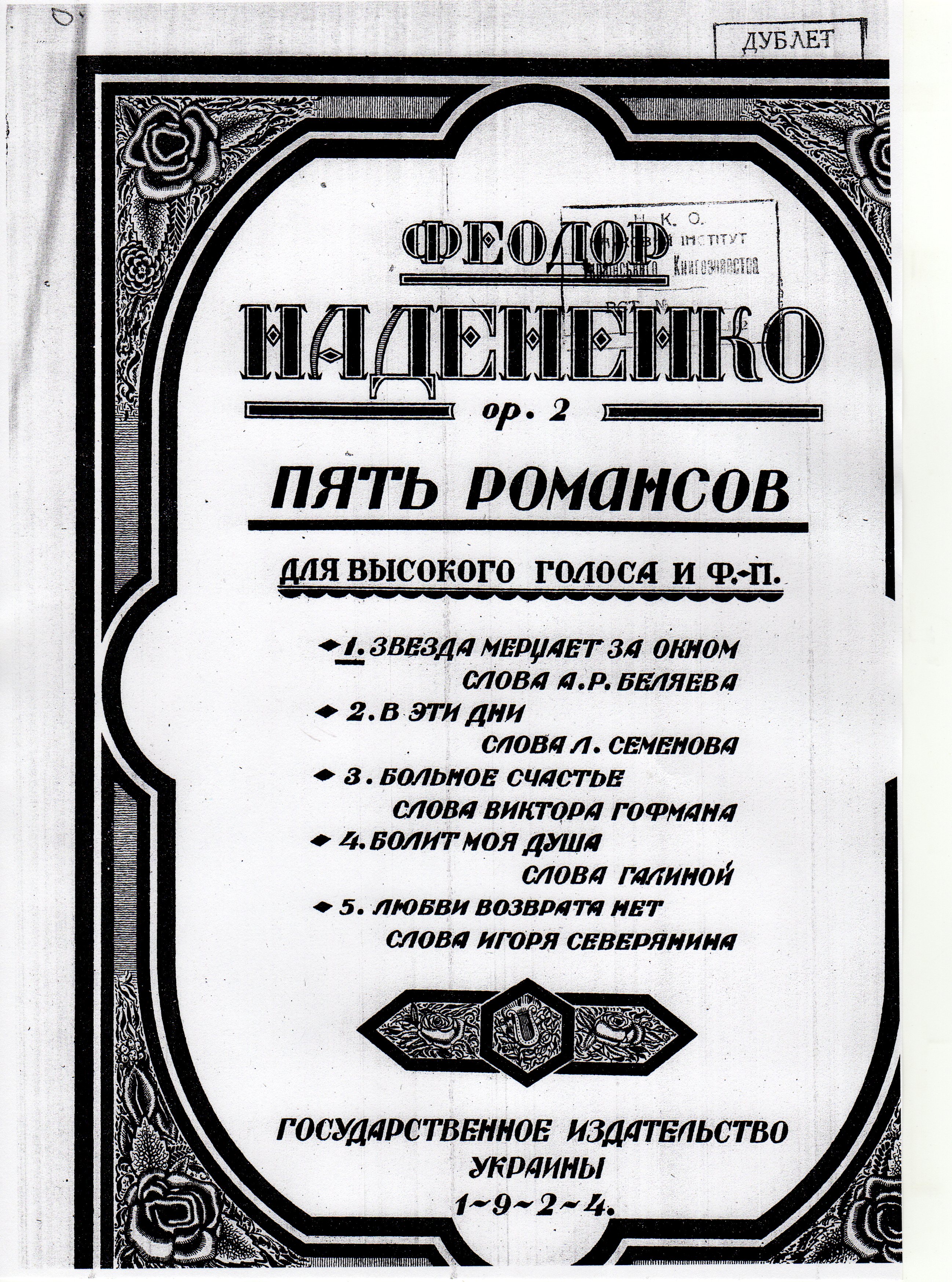

Светлана Беляева ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ. А.Беляев. Собрание сочинений, том 7 Серия: Отцы-основатели: Русское пространство. Издатель: М. : Эксмо, 2010. — 576 с. *** "И вот, собирая свою коллекцию А. Беляева, я обратил внимание на то, что мне не попадалось ни одно издание романа «Чудесное око» до 1956 года, когда он появился в двухтомнике издательства «Молодая гвардия». На то, что в названии присутствовало слово «око», не типичное для русского языка, я никогда не обращал внимания, считая, что для пущей поэтики Беляев просто заменил привычное слово «глаз» на украинский эквивалент. Но позже я обратил внимание еще и на то, что роман «Звезда КЭЦ» тоже впервые появился именно на украинском языке, еще в 1936-м («Зiрка КЕЦ»), а на русском он был впервые опубликован только в 1940-м в серии «золотая рамка» в Детгизе. Также у меня появилось и издание на украинском языке романа «Чудеснее око» 1935 года, и обе книги были выпущены в киевском издательстве «Молодий бiльшовик» тиражами 15 тысяч экземпляров каждая. Обложка и титульный лист первого издания романа А. Беляева "Чудесное око", 1935 г., изд-во "Молодий бiльшовик", Киев В общем, спустя некоторое время, просматривая некоторые доступные источники по книгам Александра Беляева (тогда еще Интернет в быту не был распространен, и источники приходилось добывать бумажные), я обнаружил интересную вещь. Оказывается, первое издание «Чудесного ока» и на самом деле случилось в Киеве в 1935-м на украинском языке, а потом роман вообще нигде не издавался вплоть до 1965 года. Таким образом можно было предположить, что и слово «око» в названии перекочевало именно из украинского языка помимо воли автора. Содержание и форзац украинского издания 1935 года романа "Чудесне око" Но мало того – первое издание на русском языке было переводным, то есть его перевели с украинского печатного «оригинала», а не с рукописи, которая куда-то подевалась, и сведений о ней не могли дать даже жена и дочь Александра Беляева, которые были в курсе всех его творческих дел. Очень трудно предположить, что Беляев изначально писал роман на украинском, потому была и рукопись, но она в 1956 году издателям была недоступна, потому и пригласили переводчика. Имя этого переводчика прекрасно известно – оно указывается на всех последующих изданиях романа – И. Я. Васильев. Примерно такая же ситуация наблюдается и с романом «Звезда КЭЦ», правда, с некоторым отличием – перед тем, как выйти отдельной книгой в Киеве на украинском языке в 1936 году, роман в том же году был опубликован в журнале «Вокруг Света», в номерах 2-11. Но отдельной книгой на русском он появился только в 1940-м. Интересный ход, который, впрочем, прояснился чуть позже. Первое отдельное издание романа на русском языке (вне собраний сочинений) романа "Чудесное око", Тюменское книжное издательство, 1963 г., 50000 экземпляров. Однако тут роман почему-то позиционируется как повесть Дело в том, что в 1929 году из-за ухудшившегося здоровья Александр Беляев с семьей переехал из Ленинграда в Киев. Однако в те годы в УССР проводилась массовая украинизация, и на русском языке в государственные издательства ничего не принимали. Впрочем, тогда НЭП еще не закончился полностью, и в Киеве было много частных издательств, то есть кооперативных, которые могли печатать все что угодно, за исключением антисоветской пропаганды, главное, чтобы приносило прибыль. Интересно, что Александр Беляев, тогда издававшийся в РСФСР массовыми (по тем временам, конечно) тиражами, на Украине почему-то считался «не кассовым». Таким образом он был исключен из литературной жизни Украины, и хотя отсылал свои новые произведения «на родину», где продолжал издаваться, для писателя такая жизнь была не по нраву, поэтому в 1931-м он вернулся в Ленинград. Первое книжное издание (не считая журнального) романа "Звезда КЭЦ", Киев, 1936 г., на украинском языке. Обложка, титульный лист и одна из иллюстраций Но это только начало истории, потому что в начале 30-х фантастические романы А. Беляева перестали издавать, требуя что-то более востребованное на тему социалистического реализма. Денег для содержания семьи перестало хватать, и пришлось написать пару романов на требуемую тему – «Земля горит», «Воздушный корабль», — но это была совсем не та фантастика, которую стремился писать Беляев. Постепенно он возвратился к любимому направлению в романе «Чудесное око», но его не хотело принимать ни одно издательство. И тогда Беляев отправил его в Киев с предложением опубликовать роман на украинском языке. В издательстве «Молодий бiльшовик» на это предложение откликнулись, перевели роман и опубликовали. Точно так же украинские издатели поступили и в следующем, 1936 году, когда перевели и издали следующий роман – «Звезда КЭЦ». Правда, финансовое положение Беляева к тому времени поправилось, так как он перепрофилировался и стал журналистом, сотрудничая сразу с несколькими журналами и производя для них очерки на самые разные темы. Третья книга А. Беляева, первое издание которой случилось на украинском языке — "Небесный гость". Киев, изд-во "Молодь", 1963 г., 65000 экз. Таким образом мы понимаем, почему некоторые произведения совершенно не владевшего украинским языком Александра Беляева первыми книжными изданиями появились именно на Украине. Некоторые иллюстрации к украинскому изданию повести "Небесный гость" Кстати, эти две книги – не единственные в данной теме, потому что имеется еще как минимум одно крупное произведение Беляева, вышедшее первым изданием именно на украинском. Это повесть «Небесный гость», написанная еще в 1937-м, но впервые увидевшая свет только в 1963-м в киевском издательстве «Молодь». До этого она вообще нигде не печаталась, а в СССР на русском появилась впервые в ленинградском детском журнале «Искорка» в 1986-м." Владимир Ларионов https://dzen.ru/a/YV2qdb31GEpCNqUG *** Беляев склонен был механически экстраполировать наблюдения над современным человеком. «В одном романе о будущем, — писал он, — я поставил целью показать многообразие вкусов человека будущего. Никаких стандартов в быту… одних героев я изображаю как любителей ультрамодернизированной домашней обстановки — мебели и пр., других — любителями старинной мебели». [166] Казалось бы, все верно, но ведь расцвет высших потребностей, очень возможно, поведет как раз по пути стандартизации низших, о которых говорит Беляев. (Мы вернемся к этому в главе о романах И. Ефремова). Беляев механически прилагал «теорию будущего» к современному быту, тогда как между ними сложная диалектическая связь — через идеал человека, Осуществление идеала, выдвигая на первый план высшие потребности, должно изменить самую постановку вопроса о быте. Беляев не мельчил идеал. Это, говорил он, «социалистическое отношение к труду, государству и общественной собственности, любовь к родине, готовность самопожертвования во имя ее, героизм». [167] Он крупным планом видел основу, на которой разовьется человек будущего, и у него были интересные соображения о психотипе его. В повести «Золотая гора» (1929) журналист-американец, наблюдая сотрудников советской научной лаборатории, «все больше удивлялся этим людям. Их психология казалась ему необычной. Быть может, это психология будущего человека? Эта глубина переживаний и вместе с тем умение быстро „переключить“ свое внимание на другое, сосредоточить все свои душевные силы на одном предмете…». [168] Но эти декларации оказались нереализованными. Объясняя, почему в «Лаборатории Дубльвэ» он не решился «дать характеристики людей» и вместо того перенес внимание «на описание городов будущего», Беляев признавался, что у него просто оказалось «недостаточно материала». [169] Очевидно, дело было не в нехватке эмпирических наблюдений, а в ограниченности исторического опыта и обобщения, сопоставления идеала человека с тем, как этот идеал осуществляется. Разумеется, имел значение и личный опыт. Беляев, вероятно, хуже знал тех современников, кто шел в Завтра. В своих прежних сюжетах он привык к иному герою. Во второй половине 30-х годов писатель подолгу оставался один, оторванный даже от литературной общественности. Понадобилось выступление печати, чтобы Ленинградское отделение Союза писателей оказало внимание прикованному к постели товарищу. [170] Его книги замалчивались, либо подвергались несправедливой критике, их неохотно печатали. Беляев тяжело переживал, что критика не принимает переработанных, улучшенных его вещей, а новые романы с трудом находят путь к читателю. Роман «Чудесное око» (1935), например, мог быть издан только на Украине, и нынешний русский текст — переводной (рукописи, хранившиеся в архиве писателя, погибли во время войны). Чтобы пробить равнодушие издательств, в защиту беляевской фантастики должна была выступить группа ученых. [171] Писателя не могли не посетить сомнения: нужна ли его работа, нужен ли тот большой философский синтез естественнонаучной и социальной фантастики, то самое предвиденье новых человеческих отношений, к которому он стремился? Ведь издательства ожидали от него совсем другого. "Невероятно, но факт, — с горечью вспоминал он, — в моем романе «Прыжок в ничто», в первоначальной редакции, характеристике героев и реалистическому элементу в фантастике было отведено довольно много места. Но как только в романе появлялась живая сцена, выходящая как будто за пределы «служебной» роли героев — объяснять науку и технику, на полях рукописи уже красовалась надпись редактора: «К чему это? Лучше бы описать атомный двигатель». [172] По мнению редакторов, герои научно-фантастического романа «должны были неукоснительно исполнять свои прямые служебные обязанности руководителей и лекторов в мире науки и техники. Всякая личная черта, всякий личный поступок казался ненужным и даже вредным, как отвлекающий от основной задачи». [173] Вот откуда в поздних романах Беляева персонажи только экскурсанты и экскурсоводы. Писатель старался сохранить хотя бы какую-то индивидуальную характерность. «Только в… смешении личного и служебного, — справедливо отмечал он, — и возможно придать реальный характер миру фантастическому». [174] Но задача ведь была гораздо значительней: в личное надо было вложить социально типичное. Беляев отлично понимал, например, что героев романа Владко «Аргонавты Вселенной» с их пустыми препирательствами и плоскими шуточками никак нельзя отнести к «лучшей части человечества». Но сам Беляев посоветовал автору «облагородить» конфликты всего лишь «индивидуальным несходством характеров». [175] Между тем к концу 30-х годов проблема человеческой личности стала особо насущной, и не только для социальной фантастики. Изменялся тип фантастического романа вообще. Страна заговорила о программе строительства коммунизма. Научно-фантастический роман уже не мог двигаться дальше лишь по железной колее научно-технического прогресса. Какие бы атомные двигатели к нему ни приспосабливали, он нуждался в иных и новых движущих силах — творческих социальных идеях. А.Ф. Бритиков РУССКИЙ СОВЕТСКИЙ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН. АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ) ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» Ленинградское отделение Ленинград • 1970 Ответственный редактор Е. П. БРАНДИС "О поэтическом творчестве Беляева рассказала его дочь: в начале 1920-х, лежа в ялтинской больнице Красного Креста, Беляев «писал много стихов, некоторые из них посвящал няням». В музыкальном творчестве особое внимание Надененко уделял вокальной музыке; свои первые романсы: «Звезда мерцает за окном» (романс для фортепиано), «В эти дни», «Большое счастье» и другие Надененко опубликовал еще в 1924 году. http://kurskonb.ru/our-booke/kurjane/doc/... Из стихотворений той поры одно сохранилось. Впоследствии киевский приятель Беляева, композитор Федор Надененко, положил слова на музыку и превратил в романс, изданный в 1931 году. А вот слова: Звезда мерцает за окном. Тоскливо, холодно, темно. И дремлет тишина кругом… Не жить иль жить — мне все равно… Устал от муки ожиданья, Устал гоняться за мечтой, Устал от счастья и страданья, Устал я быть самим собой. Уснуть и спать, не пробуждаясь, Чтоб о себе самом забыть, И, в сон последний погружаясь, Не знать, не чувствовать, не быть… Две последние строфы, приписав их французскому поэту-неудачнику Мерэ, Беляев вставил в свой рассказ «Ни жизнь, ни смерть»[276] (1926 года). Что можно сказать по поводу этих стихов? Не Блок… И еще — Федор Надененко мог, конечно, положить их на музыку. Но среди публикаций киевского композитора такого произведения не числится. Да и представить, что в СССР 1930-х годов редактор какого-нибудь издательства, журнала или газеты отважился напечатать романс на такие упадочнические слова… Нет, это совершенно немыслимо! Поэтому более правдоподобным представляется рассказ вдовы писателя — Маргариты Константиновны: стихотворение Беляев действительно написал лежа в ялтинской больнице — в «минуты душевной слабости». А несколько лет спустя сам и положил его на музыку[277]. *** Опубликован в г. Киеве в 1924 г.

*** НАДЕНЕНКО Федор Николаевич (1902-1963) Фёдор Николаевич Надененко, композитор. Родился в г. Льгове Курской губернии в семье купца. В 1910 году семья переехала в Киев, где в 1914 году Надененко окончил Киевскую музыкально-драматическую школу им. Н. В. Лысенко по классу фортепиано, в 1921 году — Киевскую консерваторию по классу фортепиано и композиции у Б. Л. Яворского, а в 1924 году — историко-филологический факультет Киевского университета. Окончив университет, становится старшим редактором государственных музыкальных издательств Украины. Впоследствии был главным концертмейстером и главным хормейстером в оперных театрах Киева (1926-1935), Ленинграда (1935-1937), художественным руководителем Киевской филармонии (1945-1946), капеллы бандуристов Украины (1947-1949). С 1952 года — редактор музыкального сектора издательства «Мистецтво». В музыкальном творчестве особое внимание Надененко уделял вокальной музыке; свои первые романсы: «Звезда мерцает за окном», «В эти дни», «Большое счастье» и другие Надененко опубликовал еще в 1924 году. К концу жизни он являлся автором свыше 100 украинских романсов, а также романсов на стихи А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шевченко, А. Мицкевича, Р. Тагора; около 80 фортепианных пьес, хоров и т. д. Свыше 40 лет Ф. Н. Надененко отдал издательскому делу, отредактировав все наследие украинских классиков, в том числе 8 томов сочинений композитора Н. В. Лысенко. Умер и похоронен в Киеве.

*** 19 июля 1929 г.— рождение дочери Светланы. 19 сентября — переезд семьи в Киев (ул. Нестеровского, 25/17). Осень — роман «Властелин мира» вышел отдельной книгой. 1930 — в московском журнале «Вокруг света» напечатан роман «Подводные земледельцы», а во «Всемирном следопыте» очерк «Гражданин Эфирного острова» — о К. Э. Циолковском. 1931,19 марта — в возрасте шести лет умирает от менингита старшая дочь Людмила. Август — сентябрь — в ленинградском журнале «Вокруг света» напечатан роман «Земля горит». 14 сентября — возвращение из Киева в Ленинград (поселок Щемиловка за Невской заставой). 1940 — вышли в свет два романа — «Человек, нашедший свое лицо» (переделка романа 1929 года «Человек, потерявший лицо») и «Звезда Кэц» (новая редакция). По заказу Одесской киностудии (режиссер И. Ростовцев) начата работа над сценарием кинофильма «Когда погаснет свет». Когда погаснет свет (Киносценарий) // Искусство кино. М. 1960. № 9. С. 111–130; № 10. С. 111–134. [При публикации текст киносценария подвергся сокращению; оригинал («Когда погаснет свет». Литературный сценарий, вариант первый. Редактор И. Ростовцев. Л., 1941) хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства (СПб.) — Ф. 215. Оп.1. Ед. хр. 6]. Честно сказать, алхимиков Беляев упомянул еще в одной своей книге — повести «Чудесный глаз» (известной под неверным названием «Чудесное око» — подробности в следующей главе). Речь снова идет о том же — превращении (трансмутации) элементов. Азорес, корреспондент коммунистической газеты «Барселонский пролетарий», задает вопросы Кару, бывшему сотруднику великого изобретателя Бласко Хургеса: «Азорес догадывался, что здесь кроется великая тайна. — А что это за изобретение, над которым вы трудились? — Это изобретение… — Глаза Кара вспыхнули огнем вдохновения, однако он погасил этот огонь, быстро подошел к двери, приоткрыл ее, выглянул в пустой коридор и, оставив дверь полуоткрытой, — так слышнее приближение шагов, — возвратился на место, сел возле Азореса и прошептал: — Камень мудрости. — Кар затаил дыхание и беззвучно рассмеялся. „Не сошел ли с ума этот чудак?“ — подумал Азорес. Но тот продолжал: — Да, философский камень. Мечта алхимиков о превращении элементов. А по-современному — снаряд для расщепления атомного ядра. Переворот? Новая эпоха в химии, в истории человечества! В увлечении он всплеснул сухими ручками и усмехнулся. Азорес отшатнулся к спинке стула и несколько секунд молча смотрел на Кара. — Да, да, да, — пламенно зашептал Кар, выдерживая взгляд Азореса. — Не мечта, не проблема, не гипотеза, а факт. Вот здесь, вот на этом самом столе, мы завершили последние опыты. Вот здесь, на этом месте, стоял аппарат — новейшая „пушка“ для бомбардировки атомного ядра. И что она творила! Какие чудеса превращения вещей делала она на наших глазах!» Время действия повести определяется просто: лаборатория в Буэнос-Айресе, где проводились опыты, — это филиал нью-йоркской компании. Но теперь работы прекращены — кризис. Следовательно, кризис не местный, а мировой, то есть кризис 1929 года. Возможно, перед нами еще один вариант повести «Золотая гора», вышедшей в 1930 году… Или — воспоминание об этой повести. А может быть, и не только о ней… Вглядимся в последовательность эпитетов: «камень мудрости», «философский камень», «мечта алхимиков»… Ведь все это не более чем вариации названия пьесы: «Алхимики, или Камень мудрецов». И аргентинский изобретатель тоже оказывается к месту: с Раймундом Луллием он говорит на одном языке — испанском!.. Но данная аргентинская история — лишь блеклое воспоминание о пьесе, танго на одну персону. И нет в ней самого главного — Элеоноры! В 1935 году вышла повесть Беляева «Чудесное око» — в Киеве и на украинском языке. Рукописный оригинал пропал, и потому, когда понадобилось вернуть книгу русскому читателю, пришлось совершить обратный перевод. Только здесь отобразил Беляев свои мурманские впечатления. «Широкое окно выходит на Кольский залив. Там виднеются мачты и трубы траулеров рыбного треста[303]». В комнате с широким окном собрался кружок радиолюбителей. А вот испанский коммунист-журналист Азорес: «…вышел из гостиницы треста в полночь и направился по спуску к траловой базе. Испанец поеживался в своем осеннем пальто. Льдистый полуденный ветер бил в лицо. Падал мокрый снег». Надо же — в полночь дует полуденный ветер! От этого Мурманска умом можно тронуться… Но не стоит тревожиться о психическом здоровье — перед нами всего лишь причуды перевода: по-украински «пiвдень» означает не «полдень», а «юг». Соответственно, «пiвденний» — это «южный». Беляевская повесть названа «Чудесное око». Но и это перевод с украинского — «Чудесне око». А вот в 1937 году — в письме редактору Детиздата Г. И. Мишкевичу — Беляев именует повесть романом с отличным от привычного нам названием: «Чудесный глаз»[307]. Ну как тут не вспомнить Смоленск, позднюю осень 1910 года и номер газеты с анонимной заметкой «Электрический глаз». *** -- Ребята, а Панас Чепуренко нипочем не пойдет на гору. Упористый старик. -- Кто это Чепуренко?- спрашивают приезжие и узнают, что Панас -- кряжистый дуб девяноста двух лет, но еще крепкий, выходец с Украины. Упрям как чурка, в Бога верует. Табак нюхает, сам растирает. Маришкин и Курилко, которые на автомобиле приехали, решают после схода навестить Панаса. Он с граблями в руках копается в огороде. На приветствие ответил низким поклоном и зовет в хату. -- Да мы с тобой тут на вольном воздухе поговорим. Но старик непреклонен. -- Як що на розмову, то прошу до хаты. -- И первый уходит. Делать нечего, пошли за ним. -- Вот что, дедушка, -- говорит Маришкин, -- на гору надо перебираться. Если сам не сможешь, люди помогут. -- А навище менi на гору дертятся. Менi и тут гораздо. -- Нельзя, старина. Тут скоро вода все зальет. Панас слушает внимательно, гладит длинные усы, не спеша вынимает тавлинку, нюхает табак и наконец отрицательно качает головой. -- Не може цього бути, -- уверенно отвечает он. -- Бог обiцяв, що зливи [потоп] бильш не буде. Приезжие переглядываются. Они не ожидали такого возражения. Маришкин, чтобы сразу не озлобить старика, решил действовать дипломатически. -- Да ведь то про всемирный потоп сказано, а тут Волга только, несколько деревень зальет, вот и вашу тоже. Для орошения полей, понимаешь? От засухи. Ведь заливает же села и деревни весенний разлив. Так это же не потоп. -- Повидь [разлив] -- инша справа. Розуллеться рiчка й знову в береги зайде. А ви кажете, шо все залле на вiкi вiчнi. А ви дурницю кажете, шо залле. Не може цього бути. Бог казав, шо зливи не буде, тай не буде. Нiкуди не пiду. Ну что с ним поделаешь? Маришкин вынул из кармана платок и вытер вспотевший лоб. -- Ты подумай: подъемные дадим на новую стройку. В новой хате жить будешь. -- Не треба мене ваших переiздных. Не пiду, тай кiнец. -- Я вижу, ты не веришь нам. Ну так вот что, дед. Поезжай с нами на автомобиле. Сам стройку посмотришь, убедишься своими глазами. Увидишь, что там с Волгой делается, и поверишь. -- А на бiс менi ваш автомобиль? Не пiду. Ось туточки жив, тут i в домовину ляжу. Так и ушли городские ни с чем. Но после их отъезда крепко задумался Панас. И на другой день неожиданно для всех запряг своего конька, взял ковригу хлеба и уехал со двора неизвестно куда. Приехал он к Волге, пришел на стройку. Народу видимо-невидимо. Через Волгу мост, машины, грохот, суета. Между быками рабочие прилаживают железные щиты. Опустят щиты -- и готова запруда. Запрудят Волгу, потечет в степи -- больше воде деваться некуда. Панас пошел на фабрику-кухню, откуда видна вся стройка. Просидел у окна молча весь день и выпил несметное количество чаю. А когда вечерние огни залили стройку и шум работ не убавился, старик проговорил глухо в седые усы: -- Так вони, сучi дiти, паки потоплят нас.- И трудно было понять, чего больше в его словах -- порицания или хвалы. Приехал Панас домой и три дня из хаты не выходил. Уж думали, не занемог ли с дороги. А потом вышел и начал говорить на сходе такое, что суходольцы даже рты пооткрывали. Не бывало еще у "Каптажа Волги" такого агитатора. И дружно потянулись на горку суходольцы, а за ними и соседние деревни. "Земля горит" *** А в 1910 году Толстой опубликовал свой первый фантастический роман — «Цари мира», а затем — и до самой революции — печатал в журнале «Вокруг света» фантастические очерки и рассказы: «В четвертом измерении (Quasi una fantasia)» (1910), «Обитаема ли Луна?» (1914, ответ положительный), в 1916-м — «Человек завтрашнего дня» и «Последний человек из Атлантиды», в 1917-м — «Ледяные города на полюсах» (вспомним «Продавца воздуха»)… С 1918 по 1920 год проживал в городишке Бобров Воронежской губернии, откуда переехал в Киев, из Киева — в Одессу. В 1925 году вернулся в Киев, служил в греко-католической церкви Пресвятого Сердца Иисуса. Но тут жизнь пошла под откос. Сначала вызвали обратно в Одессу и заставили выступить свидетелем на процессе католического священника Павла Ашенберга (припомнили тому письмо 1922 года, отправленное в Рим, с жалобой на то, что католики в советской России мрут с голоду)… Затем выяснилось, что собственный сын стал осведомителем ГПУ… Тогда католическое руководство решило с отцом Николаем расстаться и лишило его сана — за вступление во второй брак при живой первой жене (немного запоздалый вердикт — во второй брак о. Николай вступил в 1897 году). Безвыходным положением Николая Толстого воспользовались власти: предложили поставить подпись под неким письмом и 17 февраля 1929 года на всю страну (через газету «Известия») объявили: «В киевской газете „Пролетарская Правда“ появилось открытое письмо местного католического священника униатского обряда протопресвитера Николая Алексеевича Толстого, в котором он отказывается от сана священника и звания протопресвитера. В своем заявлении Толстой указывает, что ему неоднократно приходилось выступать публично против вмешательства католических ксендзов в политику и что он, не желая иметь в дальнейшем ничего общего с католическим духовенством, целиком проникнутым польским шовинизмом, а равно не желая оставаться впредь паразитом и эксплоатировать (так!) темноту масс, к чему вынуждал его католический костел, снимает с себя сан католического священника и посвящает себя честному труду».

Честный труд выразился в должности переводчика треста «Цветметзолото», но не в столичной конторе, а в местах, приближенных к приискам — на Урале и Кавказе. А в 1935 году выпускника Пажеского корпуса и полиглота направили на работу в систему высшей школы — вахтером студенческого общежития. В Киеве, чтоб был под рукой — в роли свидетеля по делу «Фашистской контрреволюционной организации римско-католического и униатского духовенства на Правобережной Украине». А 14 декабря 1937 года арестовали и его самого. Теперь отец Николай выступал как «один из руководителей униатского движения на Украине, направленного к ополячиванию украинского населения и подготовке к оказанию активной помощи украинцами-униатами польской армии при вторжении ее на Украину». 25 января 1938 года Особое совещание коллегии НКВД приговорило Николая Алексеевича Толстого к высшей мере наказания, и 4 февраля 1938 года он был расстрелян. Еще раньше — 25 сентября 1937-го — расстреляли его сына Михаила, а чуть позже — 16 февраля 1938-го — другого, Валентина. Но вернемся в Атлантиду и благословенный 1916 год… Ни одно из произведений Николая Толстого (включая перевод «Гамлета») никогда не переиздавалось. Нет особых надежд на то, что и в будущем их ждет иная судьба. Поэтому приведем «очерк» Толстого полностью. Надо ведь и читателю дать представление о дореволюционной русской фантастике… Хотя бы для того, чтобы понять, отчего она теперь совершенно забыта, а Беляева помнят и читают. Итак, Николай Толстой: «Последний человек из Атлантиды» *** Также были предложены идеи озеленения города[27], для чего Александр Романович написал письмо директору Киевского акклиматизационного сада Украинской академии наук Н. Ф. Кащенко, проработавшему много лет в Сибири. 27. Беляев А. Озеленение Мурманска — забытый участок // Полярная Правда. — 1932. — № 155 (1623). .И еще неплохо бы обратиться к академику Миколе Кащенко из Киева, который вывел «морозостойкую яблоню, скрестив местную привычную к лютым сибирским морозам дикую яблоню — кисло-горькие плоды которой не превышали величиной вишневую косточку — с европейскими сортами. И гибридные яблони начали давать плоды вкусные, сочные, только размером несколько уступающие своим европейским родителям». Правда, Кащенко потратил на это 20 лет, но пусть молодежь этим и займется. Вот, кстати, и адрес академика[296]... 296 Об опытах М. Кащенко из Киевского акклиматизационного сада (КАС) Беляев писал годом раньше — «О КАС и персиковой косточке» (Революция и природа. Л., 1931. № 2. С. 60–63 [Подпись: А. Б.]). Зеев Бар-Селла "Александр Беляев" М.: Молодая гвардия, 2013 г. (март, ко ДР Беляева) Серия: Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ) https://fantlab.ru/blogarticle34016 https://fantlab.ru/blogarticle34026 http://argo-unf.at.ua/load/1930_oleksandr... http://argo-unf.at.ua/search/?q=%D0%9E%D0...

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов