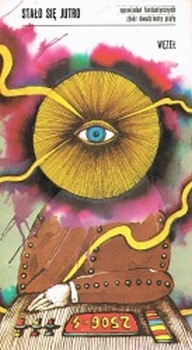

8. В блоке польской фантастики публикуется повесть Яна Воевудзкого/Jan Wojewódzki «Dziedzictwo/Наследство (Наследие)», получившая поощрительную премию в конкурсе «Фантастыки». И это последняя публикация результатов этого конкурса. Ян Воевудзкий/Jan Wojewódzki (род. 1955), как следует из его письма, направленного в редакцию, «изучал механику, живопись, взаимоотношения небесных тел, дисгармонию окружающей среды и еще несколько менее важных дисциплин, а ради заработка занимался ремесленным делом». Эта публикация в «Фантастыке» -- его дебютная и, кажется, единственная (ну, если не считать перепечатку в сборнике «Третьи врата»). На русский язык повесть не переводилась.

9. Подводя итоги литературного конкурса, Мацей Паровский публикует статью «Widok przez “Trzecią bramę"/Вид через “Третьи врата”».

ВИД ЧЕРЕЗ «ТРЕТЬИ ВРАТА»

За истекшие полтора года мы познакомили читателей с 19-ю конкурсными текстами, в основном прозаическими, хотя было немного и поэзии. Новые темы, новые требования, 18 новых, неизвестных или почти неизвестных имен – открытием конкурса стали прежде всего дебютанты. Имена 14 из них и 15 из отобранных в результате конкурса текстов вы найдете в антологии «Trzecia brama/Третьи врата», подготовленной нашей редакцией и принятой к производству краковским издательством «Wydawnictwo Literackie».

Предшественники

Литературные конкурсы на лучшие рассказы НФ, коллективные сборники, суммирующие их результаты, и вообще антологии, содержащие произведения разных авторов, находят в нашей прессе одобрительный отклик. Как и всего удачного, их в Польше было не так уж и много. Каждая из книжек-антологий рисовала собирательный портрет жанра, каждая открывала правду о времени, которое ее породило, и выявляла новую черту польской фантастики, дотоле неведомую.

Каждая вводила на рынок новые имена. Например, сборник «Posłanie z piątej planety/Послание с пятой планеты» (“Nasza Księgarnia”, 1964) – результат первого конкурса 1962 года – показывал фантастов как людей, завороженных перспективами, открывающимися перед человечеством, проторившим себе дорогу в космос. «Wołanie na Mlecznej Drodze/Зов на Млечном Пути» (“Nasza Księgarnia”, 1976) – сборник произведений, присланных на второй конкурс, одиннадцатью годами позже показывал молодую фантастику, поглощенную уже земными заботами, возникшими в результате развития науки и техники.

Открытием первого конкурса был Анджей Чеховский – холодный прозаик и расчетливый рационалист; открытием второго: Виктор Жвикевич – неистовый провидец и художник слова. Из обоих томов следовало, что молодая польская фантастика многим обязана Станиславу Лему, но постепенно начинает освобождаться от его влияния. «Gość z glębin/Гость из глубин» (“Czytelnik”, 1979), изданный в том же году, в котором в нескольких издательствах стартовали серии НФ, сообщал на обложке о «динамическом развитии в Польше жанра, в котором работают профессора, дебютанты, рабочие, зрелые люди и молодежь». Том и в самом деле показывал, что фантастику в Польше 1982 года пишут представители нескольких поколений, хотя в целом содержал произведения скорее традиционного характера. Несколько более интересным и обстоятельным с этой точки зрения был сборник «Wehikuł wyobraźni/Машина воображения» (“Wydawnictwo Poznańskie”, 1978).

В том же 1979 году были сданы в печать два тома издательства KAW «Spotkanie w przestworzach/Встреча в просторах». В них кое-где встречались напоминания о том, что мы живем в так называемые интересные времена, что о проблемах этих времен можно сигнализировать с помощью фантастики и что поразительно много молодых людей, разочарованных яловостью литературы мейнстрима, испытывают тяготение к фантастическому методу. Однако критики могли это заметить и назвать лишь в 1982 году, когда эти книги попали на рынок. Этот год также был тем годом, в котором на рынке появились три номера ежемесячника «Fantastyka», среди прочих материалов которого находилось также объявление конкурса, окончательные итоги которого мы подводим лишь сейчас и здесь, в этом номере.

Смена караула

На что же указывают этот конкурс и его результаты? Изменилось ли что-нибудь в фантастике Польши и в ее культурном окружении?

Мы стартовали с нашим конкурсом и с нашим журналом в остром историческом моменте и в пору смены поколений. Журнал, созданный совместными усилиями и в результате многолетнего натиска трех поколений польской НФ, в течение нескольких месяцев висел в странной пустоте; движение любителей НФ именно в это время, когда получило вожделенный ежемесячник, казалось совершенно выгоревшим. У авторов первого поколения, поколения Лема, Холлянека, Боруня, Трепки, не было новых, не печатавшихся еще, рассказов, которые они могли бы нам предложить. Писатели «поколения-56», такие как Зайдель, Снерг-Висьневский, Фиалковский, работали над новыми романами и на наши предложения поделиться с нами чем-то новым, созданным в короткой форме, тоже ответили отказом. Лишь немногим больше помощи мы получили от писателей помоложе, таких как Жвикевич, Савашкевич, Орамус, Т. Марковский – известных среди фэнов и заявивших о себе на рынке своими рассказами в авторских сборниках, антологиях или журналах и газетах.

Авторы трех поколений польской фантастики медлили, и в этой ситуации поддержку нам оказало четвертое поколение – гимназисты, учащиеся средних учебных заведений, студенты, выпускники учреждений высшей школы. Это их тексты преобладали в нашей конкурсной почте, а также на наших журнальных страницах в разделе польской прозы. С опозданием дало потом о себе знать и третье поколение, представленное, впрочем, новыми именами – не теми, которые фигурировали на страницах книжных и периодических изданий в 70-х годах.

Четвертое поколение

Так каковы же они, молодые фантасты Anno Domini 1982 – 1983? Наверняка можно сказать, что эти молодые люди уже не восхищаются техникой и космосом, их невозможно заставить поверить в чудеса зарождающейся новой цивилизации.

Изменилось отношение писателей к фантастике. Прежде жанр зачастую доминировал над автором, писатель брал типовые элементы фантастической игры, искал новые варианты их расположения и развивал и совершенствовал старые, обойденные или лишь намеченные его предшественниками. Рассказы 60-х годов были похожими друг на друга. Фантастическая проза 80-х годов сильно индивидуализирована, она удивляет своей тематической разнородностью и многообразием форм, ее авторы обнаруживают хорошую начитанность в литературе, не вписывающейся в каноны НФ, а кроме того демонстрируют весьма уважительное и очень личное отношение к жанру, который еще недавно считался развлекательным и несерьезным.

И еще одно принципиально важное изменение – может быть, его следует назвать эмансипацией жанровых писателей. Если в 60-х годах можно было говорить, что в фантастике проявляется ответственность за научно-технический облик нашей цивилизации; если затем польская фантастика занялась Землей и человеком; если Лему, например, удавалось en passant подбрасывать прогнозы, которые действительно подтверждались – то ничего такого у современных молодых фантастов нет, у них чудес исполнившегося предсказания не случается. Жанр автономизировался, обрел независимость, отказался от пользовательских функций. Вместо вдохновенных пророчеств, деловитой футурологии или политических иллюзий пришло желание заняться… литературой.

Как мне кажется, есть две цезуры, обозначающих начало вот так вот понимаемой, современной, поскольку самодостаточной польской НФ. Первая -- это граница августа 1980 года, вторая – я еще поясню свою мегаломанию – основание нашего ежемесячника.

Перелом 1979/1980 годов вздыбил долго сдерживавшиеся и скрывавшиеся эмоции. В литературе НФ момент разрядки пришелся на более позднее время – на весну 1982 года. Тогда чередой выходили на рынок романы Зайделя, Орамуса, Внук-Липиньского и автора этих строк, а также сборники рассказов Нидецкой, Грундковского и многих других авторов различных поколений. То есть 1982 – 1983 годы захлестнула волна политической фантастики (political fiction) с оруэлловской атмосферой, в которой велось повествование об озабоченных героях, колесящих по бесчестному, подлому миру и мучительно трудно открывающих его тайны. Многие книги, рассказы передавали этот жизненный опыт самыми разными способами, воздействуя на читателя указанной темой и ее поэтикой. Поэтому если в литературе существует нечто такое, что следует назвать коллективным мышлением (а в НФ оно безусловно существует), то можно сказать, что жанр, как совокупное тело, на какое-то время пресытился общественно-политической проблематикой. Тем более, что литература получила поддержку от «важнейшего из искусств» -- в виде двух выдержанных в том же духе фантастических фильмов Шулкина. Недавно к ним добавился и третий: «O bi, o ba/О би, о ба». Жанр изверг из себя в виде антиутопии то, что важно, общественно необходимо и всеобще, и уж если такое случилось, после этого можно было начинать искать что-то в литературе на свой страх и риск, а не заниматься выполнением общественных обязанностей. Это все, что касается первой цезуры.

О второй – возникновении нашего ежемесячника – я говорю по необходимости, а не из-за редакционного корпоративизма или желания сделать себе рекламу. Появление на рынке «Фантастыки» действительно активизировало пишущих, повысило отчетливость осознания оригинальности жанра у потенциальных авторов НФ, а также в литературном мирке, до тех пор не очень-то фантастику жаловавшем. Журнал дал эталонный отсчет, и планка качественных требований в написании фантастики взлетела ввысь.

Эти выводы я формулирую с точки зрения финала конкурса, а не его начала. Поначалу-то все было плохо. Первый отклик в виде детской пачкотни, переполненной ошибками, насквозь вторичной и бесстыдно графоманской, привел нас в отчаяние. Вторую волну составили честные, но крайне неудачные, совершенно не литературные попытки выкричаться, выпустить на волю уже не контролируемые пишущими общественные эмоции; фантастика в этих пробах пера играла роль дырявой ширмы. Мы уже склонялись к решению признать, что наш конкурс потерпел фиаско, а возможности фантазирования в народе исчерпаны. И вот тогда, в первой половине 1983 года, показались всплески новой, более интересной волны – «четвертое поколение» нашло свой тон.

Литературные конкурсы обычно всегда полагаются на выявление резервов и введение в действие дотоле скрытых энергий, Ижиковский называл их «исследованием запаса народного воображения». Также и механизм отбора конкурсной комиссией значимых текстов отличается от того механизма, который редакции периодических изданий используют при квалификации произведений в своей повседневной работе. Редакции обычно отклоняют тексты, не укладывающиеся в принятые схемы – неприятные, дискуссионные, беспокоящие, экстравагантные. Конкурсная же машина именно такие нетипичные творения безошибочно вылавливает. Эти спорные тексты спасают читчиков конкурсной почты от скуки, дарят им, захлестнутым лавиной стандартных и безликих опусов, живительное отдохновение. Вот и поэтому также плодами конкурса бывают новые имена и новые явления.

Что нового?

Я вот теперь думаю, а смог ли бы таинственный, многозначительный, местами скучный и трудный для жанрового определения «Кусочек конца» Гжегожа Стефаньского добраться до читателя, приди он в редакцию в обычной, а не конкурсной почте? Но рассказ Стефаньского – странный, аллегоричный, оперирующий как реалистической, так и мифологической действительностью – не был одиноким в этом конкурсе. Есть что-то во внутренней атмосфере «Кусочка конца», что связывает его и с «Записной книжкой смертника» Мацея Галашека, и с «Публичным человеком» Анджея Тузяка, и с «Денеб III» Марека Хемерлинга. Ни один из них, как, впрочем, и большинство отмеченных в конкурсе рассказов, не дает свести себя к сюжету, к рациональному повествованию с четко выраженным началом и ясно обозначенным концом. Вместо этого мы находим в них крупицу безумия, немного метафизики, интересный способ подачи высказываемой мысли и оригинальный взгляд на мир через очки метафоры.

Ведь даже более простой рассказ Дариуша Романовского «Мир за стеклом», несмотря на тяготение к схеме, написан так, что его нельзя свести к элементарному экологическому предостережению. Подобным образом обстоят дела и с весьма веризмотичной, на первый взгляд, «Дорогой» Марека Хеммерлинга, который в этой самой дороге, переполненной автомобилями и окутанной выхлопными газами, увидел метафору человеческой жизни.

В конкурсных рассказах много юмора – его хватает в «Барьере» Ежи Струсиньского, в «Инспекции» Лешека Красковского, в рассказе «Кольцо времени» Яцека Мартыника. Механизм юмора прививается здесь каждый раз на другом литературном шаблоне, авторы непринужденно играют с жанровыми канонами. Стоит также обратить внимание на «Таким было начало» Михала Шажеца -- рассказ, который не только извлекает из затасканной схемы контакта с «чужими» некоторые веселые элементы, но и оказывается психологически достоверным и новаторским в ситуационной канве.

И раз уж зашла речь о контакте, напомню, что его весьма развитую версию, обогащенную вдобавок сценическим оформлением и идейными представлениями Востока, дал нам Анджей Богуслав Борычко в «Третьих вратах». Это один из тех рассказов, которые наверняка порадовали требовательных читателей, жаждущих в фантастике и не встречавшегося до этого ни у кого творческого замысла, и формальной оригинальности, и рельефности представляемого писателем мира, и главной мысли, объединяющей все это для того, чтобы бросить читателя на колени. Я надеюсь, что хотя бы отчасти к таким текстам можно причислить и следующие: «Маг» Феликса В. Креса – новеллу в стиле фэнтези, содержащую прекрасные и мудрые философские размышления на тему взаимоотношений красоты и добра; «Нападение» Адама Аугустынека – гибрид маклиновской приключенческой истории и психологической фантастики; «Пилоты ультрафиолетовых далей» Дариуша Лебëды – обширную провидческую поэму о странной войне, ведущейся где-то в широких просторах; «Наследство» Яна Воевудзкого – зрелищную, почти романическую по панорамности, повесть о детях, запрятанных где-то во внеземном потаенном месте, но неуклонно движущихся к исполнению своего индивидуального и видового предназначения.

Выбор имен и рассказов в томе отчасти случаен. Но легко заметить, что лучшие из авторов «Фантастики», чьи произведения были опубликованы вне конкурсных рамок, имеют с лауреатами много общего.

Собирательный портрет

Внимательный читатель должен уловить подобие тона размышлений на тему обязанностей индивидуума и власти, содержащихся как в конкурсном «Маге», так и в опубликованных «Фантастыкой» вне конкурса рассказах «Мастер» Эммы Попик (Пописс), «Гонец» Анджея Джевиньского, «54812 – Тест» Дарослава Е. Торуня, «Все лики сатаны» Яцека Пекары. Все эти тексты отличает утонченная, я сказал бы даже – изысканная, художественная форма.

Не проявился в должной мере ни в конкурсе, ни в наших публикациях тот тип буквально понятой общественной (общественно-политической) фантастики, в котором последовательно работает 21-летний Рафал А. Земкевич. Увлеченность идеями Востока – или, беря шире, новой холизмической парадигмой в подходе к жизни и природе – демонстрируют среди конкурсантов авторы рассказа «Третьи врата», повести «Наследие» и, отчасти, рассказа «Нападение». Во внеконкурсных публикациях элементы такой философии можно найти в прозе Марека Баранецкого (особенно в «Карлгоро, 18.00»), в «Письме из Дюны» Анджея Зимняка и в «Дуновении невероятности» Ришарда Гловацкого.

Шутливые конкурсные миниатюрки не исчерпали порции юмора в «Фантастыке», к ним добавились напечатанные вне рамок конкурса рассказы и «шорты» Еугениуша Дембского, Анджея Джевиньского, Рафала Земкевича, Павла Томчыка. Может быть только к экспериментальной прозе во внеконкурсной почте мы не отнеслись с должным вниманием… Хотя нет – ведь уже в самом первом номере мы отважились напечатать странный, мрачный, выбивающийся из рамок канона развлекательной фантастики, кафкианский по духу текст «Мухи, что побольше» Ежи Липки.

Сборник «Третьи врата» -- 15 из 19-ти текстов, отобранных состоявшим из пяти членов жюри из 689 присланных на конкурс произведений – представит, таким образом, читателю несколько авторов новой польской фантастики Anno Domini 1982/1983. Это репрезентация, и только репрезентация – безусловно, не целое. Репрезентативными будут и некоторые его грехи – например, пренебрежение правописанием и стилевым оформлением, свойственное всему поколению в целом: многие из конкурсных (да и внеконкурсных тоже) рассказов, напечатанных в «Фантастыке», требовали и требуют, к сожалению, тщательной редакторской правки. Показательными будут и некоторые достоинства сборника: широта интересов, склонность к размышлениям, связи со многими течениями в культуре и литературе, разрушение традиционных схем НФ рассказа, литературное решение аутентичных проблем, изобретательность, рельефность и гибкость замыслов и их исполнения.

«Третьи врата»

Название сборника «Третьи врата», одолженное у одного из конкурсных рассказов, неплохо, на мой взгляд, представляет суть дела. Книга станет вратами, через которые на рынок войдет новое, четвертое уже, поколение авторов польской фантастики.

Правда, как я обнаружил, излагая тезисы вышеизложенного анализа на семинарах в Сташуве, термин «четвертое поколение» будит временами сомнения и вызывает протесты. Проблема в критериях подразделения – некоторые критики, например, выделяют отдельно «поколение-75». Что ж, не хочу с ними спорить. Во всяком случае, то, что обнаружилось в течение 2,5 лет на страницах «Фантастыки», и то, что принес конкурс, это уже явление, волна, нечто характеризующееся массовостью и имеющее собственное лицо (собственную рожу?), которое можно увидеть и узнать. На этом лице заметны следы бурных исторических событий последних лет, на нем отражается вынесенное из клубного фэновского движения знание современной НФ и связанное с этим желание развивать и революционизировать жанр художественными методами. Достижения всех авторов, отнесенных здесь к «четвертому поколению», свидетельствуют об определенном литературном родстве. Я не собираюсь ни с кем ссориться из-за термина «четвертое поколение», но если меня вынудят, найду что сказать в его защиту.

Меня, возможно, упрекнут в том, что я искусственно порождаю «четвертое поколение», декретирую его самолично, по принципу протекции. Вот мой ответ на такой упрек: в конкурсное жюри входили пятеро экспертов, каждый со своим вкусом, и вкусы эти были и остаются разными, а количество (689) текстов (около 7000 страниц машинописи) выглядит вполне репрезентативным и позволяющим делать обобщения. Повторяю – то, что годилось для печати, обращало на себя внимание, было литературным, неклассическим, художественным (подобные результаты, о чем я узнал в Сташуве от редактора Кледзика, принес также и конкурс, организованный Познаньским издательством). Разумеется, наш конкурс показал, что в умах молодежи живут еще и поэтика классической НФ, и мотивы дословно понимаемой политической фантастики. У этих направлений были сторонники, но не было текстов на достаточно высоком уровне; такие конкурсанты дали о себе знать как социологическое явление, но не нашли ему подходящее художественное выражение. И я вовсе не хочу сказать, что это должно радовать. Кроме награжденного, не конвенционного, впрочем, «Мага», в конкурсе вообще ничего не было с поэтикой фэнтези. Хотя, вот именно это как раз может претерпеть изменения и, кажется, уже меняется в ходе последних месяцев.

И последняя проблема – а стоит ли производить подразделения, твердить о направлениях и течениях, группах, собирательном портрете, собственном лице, говоря о молодых авторах, делающих в литературе лишь первые шаги?

Я считаю, что делать это стоит постольку же, поскольку стоит вообще заниматься историей литературы, давать названия эпохам, литературным течениям или, допустим, искать отличительные признаки результатов конкурса MT-73 по сравнению с результатами конкурса этого ежемесячника 1962 года. Мы уже столько всего разного у нас, в Польше, называли с опозданием, что иногда можем себе позволить роскошь критики на стыке прошлого с настоящим.

Тем более, что «Третьи врата», как книга, запланированная краковским издательством «Wydawnictwo Literackie» к печати в 1986 году, для нас уже история. Мы закрываем лавочку. А все историческое надо называть, классифицировать, делать из него выводы, формулировать свое отношение к нему. Что мы тут и попытались исполнить. Когда «Третьи врата» появятся на полках книжных магазинов рядом с изданными также в «WL» новыми книгами Лема, Фиалковского, дебютной в фантастике книгой Яцека Натансона или книгой Анны Борковской, рядом с переизданиями Богдана Руты и продолжением приключений Ийона Тихого, с томом критических статей о Леме, написанных критиками всего мира… мы здесь, в «Фантастыке», будем, как мне кажется, заняты чем-то другим. В этом номере мы даем объявление о новом конкурсе или, может быть, скорее продолжении старого (неустанного?) конкурса. И ожидаем увидеть новые признания, новые предложения, новую эстетику новой группы авторов (нового поколения?). Будет ли все это действительно новым?

Мы помечаем и формируем свое время, это верно, но и время говорит через нас. И ведь ситуация, пусть незначительно, но все же меняется. Изменилась ситуация фантастики и изменилась ситуация фантастов. Среди элементов этого изменения есть и укоренение нашего ежемесячника в культурном пейзаже, и появление «четвертого поколения», и манифестация с опозданием на три года текущего исторического момента, и, наконец, то, что с некоторых пор в фантастике все стало возможным, поскольку в жанре в последнее время всего есть понемногу.

Окончательно закрывая конкурс 1982 – 1983 годов, мы думаем уже о следующем: какими будут эти фантасты Anno Domini 1985? Что они захотят нам сказать?

облако тэгов

облако тэгов