| Статья написана 23 июня 2017 г. 19:13 |

...Вот ведь какая незадача получается. Спросите любого человека в России — хоть школьника, хоть убеленного сединами, — знает ли он такую повесть-сказку — «Старик Хоттабыч»? В ответ любой читатель широко улыбнется и скажет: «А как же?! Кто у нас эту книжку не знает?! Нет таких!» А спроси, КТО написал все эти весёлые истории про старого джинна Хоттабыча, и...

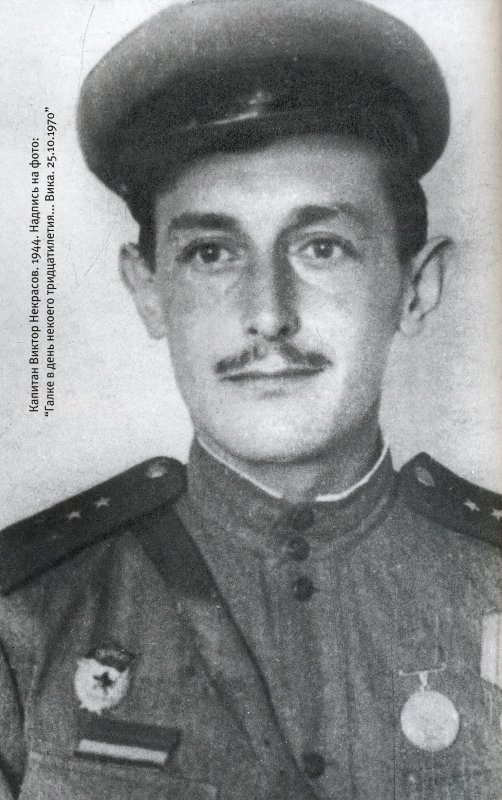

далеко не каждый назовет тебе имя писателя Лазаря Лагина. Полюбопытствуйте далее, какие ещё книги написал автор полюбившейся всем сказки. Так называемый широкий читатель в лучшем случае назовет «Обидные сказки» и «Голубого человека», а кто постарше, добавят, что им когда-то очень понравился сатирический «Патент АВ». Пожалуй, ещё те, кто сегодня переступил порог шестидесятилетия, вспомнят, возможно (называют же!), острый сатирический памфлет «Остров Разочарования»... Так случилось, что «Хоттабыча», «Сказки» да ещё «Голубого человека» сейчас переиздают довольно часто. Что до «Хоттабыча», то с ним просто обвал переизданий, большинство из которых пиратские. Мне, дочери Лагина, уже просто недостает сил, чтобы бороться с литературными бандитами, которые, бывает, ссылаются на то, что им якобы сказали в Российском авторском обществе, что «у Лагина наследников нет». Стало быть, меня нет. Ладно, надеюсь, что с таких сплетен буду жить долго и в конце концов добьюсь, чтобы переиздать сатирические памфлеты («Майор Велл Эндъю», «Белокурая бестия» и другие), как и бесконечно любимый мною фантастический политический роман «Атавия Проксима» (или «Трагический астероид»). Ясно, что отец не был только автором «Старика Хоттабыча». У него ещё немало и того, что я не назвала. Но моя задача сейчас, в канун столетия со дня рождения писателя Лазаря Иосифовича Лагина, рассказать кое-что из его биографии, которая читателям совсем неизвестна. Сами понимаете, как трудно рассказывать о собственном отце: хочется сказать и про то, и про это, и про многое-многое другое. Размер же газетной статьи, даже на полосу, диктует свои законы. Поэтому приходится выбирать то, что, на мой взгляд, может особенно заинтересовать тех, кто обратится к этому эссе. С чего же начать? Может, с того, что отец родился 4 декабря 1903 года в белорусском городе Витебске в совершенно нищей многодетной семье. Дедушка поначалу гонял плоты по Западной Двине, потом работал продавцом в скобяной лавочке, а старший сын Лазарь успешно окончил двухгодичное Высшее начальное училище. Позже семья переехала в Минск, откуда отец и ринулся добровольцем на фронт Гражданской, вступив сначала в партию, а потом уже в комсомол (именно в такой последовательности). По окончании Гражданской войны он очутился на вокальном отделении Минской консерватории, откуда через год сбежал — не мог справиться с теоретическими дисциплинами. А вот голос — мягкий, красивый лирический баритон — остался у него на всю жизнь. Отец очень любил петь «Застольные» Бетховена и старинные романсы, особенно «Снился мне сад»... Уйдя из консерватории, он продолжал служить в армии. В Ростове-на-Дону написал свои первые стихи, которые охотно печатала войсковая газета. Однажды, когда в гости к ростовчанам приехал Маяковский, отец рискнул показать ему свои опыты, и уже на следующий день, выступая в другой дивизии, великий поэт читал его «Старшину» наизусть. А потом, уже в Москве, неоднократно спрашивал его (они подружились): «Ну, когда же вы принесете мне в «Леф» свои новые стихотворения? На что отец отвечал: «Так, как вы, Владимир Владимирович, не могу, а хуже не хочется»... Когда он был молод, его называли «Сероглазарь» (термин Кукрыниксов), чуть позже — «Лагин с трубкой» (Олеша), а последние тридцать лет — «Лагин с дочкой» (родители разошлись, и я, студентка, переехала к отцу) — так придумал Аркадий Стругацкий. ...Отец был удивительно доброжелательным и отзывчивым человеком. Его любимым занятием было помогать людям, хотя «накалывался» он не раз. Но чистоту и детскую наивность его души ошибки в людях не замутили. Помню, его обидели безразличием (отец очень хвалил в письме «Эру милосердия») братья Вайнеры, зато братья Стругацкие нескрываемо обожали его с того момента, как он вынул из мусорной редакционной корзины их «Страну багровых туч» и в своей внутренней рецензии поздравил нашу литературу с приходом в неё уникально талантливых писателей. В его письмах, которые я разбирала, приводя в порядок архив, масса слов признательности от Зощенко и Козачинского, Эренбурга, Светлова, Олеши, Виктора Некрасова (с ним папа близко дружил ещё с войны), не говоря уже о детских писателях. Его не просто уважали. Его любили, с его мнением чутко считались, а в вопросах фантастики и сказки он был просто энциклопедически образован. Вообще-то, будучи по профессии политэкономом (окончил «Плешку» и Институт Красной профессуры), кандидатом наук, доцентом, журналистом (заведовал экономическим отделом «Правды»), редактором (был заместителем главного редактора, т.е. Михаила Кольцова, в журнале «Крокодил»), фельетонистом, писателем-сатириком, он знал и умел очень многое (хотя так и не научился вбивать гвоздь в стенку). До последних своих дней (а умер он в 75 лет) он учился: занимался английским и итальянским языками, старался максимально быть в курсе современных естественных наук, очень много слушал музыки и много читал о ней. Собственно, именно он «втянул» в музыку и меня, а я, признаться, поддавалась туго, хотя и училась в музыкальной школе. С музыкой мы «разобрались» в тот вечер, когда я впервые услышала Первую симфонию Густава Малера. Ночью отец подсунул мне под дверь тоненькую книжечку И. Соллертинского «Симфонии Малера» 1934 года издания, чтобы я обнаружила её утром. Потом писала о Малере дипломную работу в музыкальном училище, сделала о нём несколько больших радиопередач. Отец этим очень гордился. На всю жизнь была у него слабость, которая так или иначе мешала ему работать: он безумно любил сладкое. Мама рассказывала: когда он начал писать «Хоттабыча», она, уходя на работу, запирала его на ключ, оставляя на столе тарелку с огромным количеством конфет. Он был сладкоежкой и патологическим лентяем, когда дело касалось его собственного творчества. Но в 1937-м стиль жизни и работы ему пришлось изменить. Благодаря Александру Фадееву, которого он поддержал в «Правде» с его «Разгромом», отец, спасаясь от ареста в Москве, оказался в командировке на Крайнем Севере. Мама рассказывала, что с ордером на арест приходили буквально через день, ибо ордер был действителен только на конкретный день. А отец в это время мёрз на Шпицбергене и писал про веселого джинна и его верного друга и спасителя Вольку Костылькова. «Хоттабыча» печатали одновременно «Пионерская правда» и журнал «Пионер», в 1940 году вышло первое издание книги. Но первую редакцию «Старика Хоттабыча» мне удалось напечатать уже после кончины отца — до того выходили издания, по его словам, с категорически требуемыми от него «сталинскими наслоениями». Он мечтал увидеть первую редакцию. Увы, не довелось... Возвращению оригинала сказки помог Аркадий Стругацкий, издав книжку в руководимом им издательстве... Отец обожал мультипликационное кино, и мы с ним в соавторстве написали несколько сценариев по его «Обидным сказкам» и оригинальную рисованную пародию «Шпионские страсти», которая, насколько мне известно, вот уже четверть века пользуется оглушительной популярностью, едва ли не такой же, как «Старик Хоттабыч». Теперь о другом. Естественно, мне хочется немного поговорить о том, как меня воспитывал писатель Лазарь Лагин. Он обожал оперетту. Но когда я, обманув его, поступила на отделение актёров музыкальной комедии в ГИТИС (теперь РАТИ), он был возмущен и выпорол меня морским ремнем (он привез его с Великой Отечественной, которую провел на Черноморской и Дунайской флотилиях). А при этом приговаривал, что не хочет иметь дома «кокотку». Что ж, и умным людям иногда свойственно ошибаться!.. Он настоял на пединституте имени Ленина, за что я ему всю жизнь благодарна. Он воспитывал меня жестко, сурово. Не баловал лишними деньгами, не покупал лишних тряпок, говорил, что «если тебе нужна ещё одна кофта, пожалуйста, заработай её сама». И я стала переписывать ноты с переводом из одной тональности в другую (за транспонирование платили вдвое), позже репетиторствовала и т.д. Зато книги, пластинки, абонементы в консерваторию, театры, кино, учителя по английскому языку и латыни — всего этого было предостаточно. Английский я выучила благодаря хитрости отца. Он привозил из-за границы детективы Агаты Кристи (очень увлекался такого рода литературой), переводил мне несколько страниц, а потом отрубал: «Дальше читай сама!» И приходилось. Ведь «бабку Агафью» у нас в шестидесятые годы не очень-то переводили... Характер у отца был ироничный, весёлый и очень покладистый. Хотя бывал он нетерпелив и вспыльчив. К примеру, мой бывший муж, одарённый композитор, ужасно переживал, когда отец наотмашь «срезал» его, услышав невольное музыкальное заимствование из Шумана. Именно по этой причине он не дал написать ему мюзикл по «Хоттабычу», предоставив это право Геннадию Гладкову, который здорово намаялся с «классиком», обладающим на редкость ленивой натурой. Его лень, как ни странно, сработала и на меня, потому что отец стал учить меня редактированию и добился того, что я работала над его сочинениями перед сдачей их в издательство, на киностудию, радио или телевидение. Так же страстно, как сладкое, он любил собак. Эрдельтерьеров. Трогательно рассказывал, как в детстве, в Витебске, в его нищем дворе жил общеничейный «дворник» по имени Бобик... Но собаку я завести не могла: папа постоянно болел, а я ездила в командировки, прогуливать пса было некому. Тогда в нашем доме появились кошки, которых раньше отец терпеть не мог. Филю, Филимона, который при ближайшем рассмотрении оказался Филуменой (наречена отцом!) очень пытался полюбить. Но у кошки был скверный и склочный характер, хотя чистюлей она была ослепительной. Именно из-за её индивидуальности (а Филька была личность!) он начал писать очень интересную и острую повесть... о культе личности, где рассказ о 1952 годе шёл от лица кошки. Называлась повесть «Филумена-Филимон, или Вторая попытка», мы пытались писать её вместе. Отцу очень нравилась придуманная мною классификация кошачьих поз, а за удачные реплики или афоризмы (например, «Мышь Доброй Надежды») он выдавал мне премию от пяти до пятнадцати рублей. Без отца я не смогла завершить эту работу. Буду ещё пытаться — ведь сюжет продуман и «прожит» до мельчайших деталей... Отец мечтал, чтобы я писала прозу, хотел, чтобы повесть о Фильке подтолкнула меня к беллетристике... Пока не дано... А вот наш дымчатый колорпойнт Кузя, который снялся в двенадцати фильмах (последний — «Леди Макбет Мценского уезда») окончательно и бесповоротно примирил отца с кошками... У него было много друзей вне литературы. Физики Ландау и Виталий Гинзбург, математик Александр Гельфанд, летчик- испытатель Марк Галлай, художник Леонид Сойфертис, с которым он вместе воевал, другой замечательный художник Виталий Горяев, который блестяще проиллюстрировал его «Хоттабыча». Увы, книжка увидела свет через несколько дней после ухода отца из жизни... Его друзьями моментально становились и «мои» музыканты — от Спивакова и Димы Ситковецкого, от Володи Фельцмана (чья эмиграционная «одиссея» сыграла роковую роль для отца в мае 1979 года) до дирижеров Александра Лазарева и Василия Синайского. Он не мог не очаровывать людей — иначе не придумал бы своего прелестного чудака Хоттабыча! И очень, очень (повторю!) любил «очаровываться» людьми совсем молодыми и совсем не знаменитыми. У него был какой-то особенный «глаз» — умел увидеть талант в самом его зародыше... Ну а кроме того, он был очень хорошим писателем и крайне скромным человеком. Обожал в кино итальянский неореализм, влюблялся в мюзиклы, увлекался фламандской живописью и Ван Гогом, боготворил Рея Бредбери, был ярым поклонником оперетты, но никак не мог полюбить современную оперу и напрочь не переносил балет. Улыбаясь, говорил: «Она ему танцует, что любит его, а он ей танцует, что любит ее тоже...». Наград у него было много. Но — военные, севастопольские. Его имя — на стеле в Севастополе, там же и его боевые ордена и медали в местном музее, где у него своя экспозиция с полевым планшетом. А «трудовик» он получил к семидесятилетию. Закончить же хочу коротенькой историей, случившейся с ним, когда его «Остров Разочарования» выдвинули на Сталинскую премию. Пришел маститый фотограф из «Правды», сфотографировал отца, поздравил с премией второй степени (первая была у Катаева)... Дело было в конце февраля 1953 года. Нужны ли здесь комментарии?.. Отец, иронично улыбаясь, говаривал: судить о таланте нынче надо не по количеству наград, а по их отсутствию... Может быть, он был прав?!

|

| | |

| Статья написана 14 июня 2017 г. 21:27 |

Тексты взяты из интернета, поэтому возможны неточности в соответствии текста определённому изданию. 38 г. журнал Пионер отсутствует эта глава https://fantlab.ru/work55629 39 г. газета Пионерская правда отсутствует эта глава https://fantlab.ru/work55629 40 г. первая книжная редакция отсутствует эта глава https://fantlab.ru/edition56985 53 г. вторая книжная редакция отсутствует эта глава https://fantlab.ru/edition46455 55 г. текст 1952 г. отсутствует эта глава Детгиз худ. Г. Вальк https://fantlab.ru/edition135413 56 г. текст видимо ещё 1952 г. или 1955/1 Василий Петрович Протасов Москва, 1938 г.,1955 г. https://fantlab.ru/edition16844 /доподлинно неизвестно, был ли Лагин знаком с так же не очень благонадёжным переводчиком С. Маркишем (псевд. — Ф. Протасов), сыном писателя П. Маркиша, или прочёл в "Иностранной литературе" 1962 г. его совместный с В. Хинкисом перевод повести Дж. Б. Пристли "31 июня" https://nekrassov-viktor.com/Letters/Nekr... https://nekrassov-viktor.com/AboutOfVPN/N...

Внизу под самолётом широко раскинулось Московское море. Волька, сидевший рядом с ним, горделиво шепнул Хоттабычу: — Это море сделал мой дядя. — Море?! — неприятно поразился Хоттабыч. — Море. — Дядя? — Дядя. — Ты хочешь сказать, что ты племянник аллаха? Старик был очень огорчён. — Мой дядя — экскаваторщик. Он командир шагающего экскаватора. Протасов Василий Петрович. Он сейчас, если хочешь знать, Куйбышевское море копает. — У-ух ты, благословеннейший! — вспыхнул Хоттабыч. — Я тебе так верил, о Волька! Я тебя так уважал!.. И вдруг ты мне так бессовестно… говоришь неправду!.. — Вася Протасов твой дядя? — обрадовался сидевший позади них приземистый человек с обветренным широким лицом. — Нет, верно? — Он мамин двоюродный брат. — Чего же ты молчишь, парень! — восхитился спрашивавший. — У человека такой дядя, а он молчит! Ведь это же золотой человек!.. Я как раз сейчас с Куйбышевского моря… Мы с ним на одном участке… Да мы с ним, если хочешь знать… Волька мотнул головой на сумрачного Хоттабыча: — А вот он не верит, что Московское море делал мой дядя. — Ай-ай-ай, гражданин, нехорошо как! — стал тогда стыдить Хоттабыча знакомый Волькиного дяди. — Как же это вы сомневаетесь в таком чудном человеке! Василий Протасов это море выкопал, другое копает. Третье потребуется — он и третье выкопает!.. Вы что же, газет не читаете, что ли? Да вот, посмотрите, вот как раз тут, кстати, наша газета. — Он извлёк из видавшего виды портфеля газету и ткнул пальцем на фотографию. — Видите? — Ой, дядя Вася! — обрадовался Волька. — Вы мне дадите эту газету? Я её маме подарю. — Бери. Твоя, — великодушно сказал строитель. — Вы всё ещё сомневаетесь? — обратился он к присмиревшему Хоттабычу. — Да вы прочитайте заголовок: «Славные творцы морей». Это как раз про его дядю, про Васю Протасова. — И про вас тоже? — спросил Женя. — Главное тут про Протасова. Я что… Да вы читайте, гражданин! Хоттабыч сделал вид, что читает. Ну в самом деле, не признаваться же ему было, что он неграмотен… Вот почему, когда они следовали с аэродрома домой, Хоттабыч осведомился у своих юных друзей, не могут ли они научить его грамоте, ибо он чуть не сгорел от стыда, когда ему предложили прочитать слова «Славные творцы морей». Договорились, что при первой представившейся возможности ребята научат Хоттабыча читать газеты. Старик хотел в первую очередь научиться читать именно газеты. — Чтобы знать, где какое море строится, — пояснил он, застенчиво отводя в сторону свои диковатые добрые глаза. """"""""" В 1959—1960 годах и в декабре 1962 года [Виктор Некрасов] посетил Францию. В начале ноября 1960 года впервые побывал в США. В конце 1962 году в «Новом мире» были опубликованы путевые очерки «По обе стороны океана», написанные на материале поездок в Италию и США. Практически сразу, в январе 1963 года с легкой руки всемогущего и своенравного Никиты Хрущева Некрасова начали травить за «преклонение перед Западом», якобы высказанное им в путевых очерках «По обе стороны океана». 19 января в газете «Известия»» напечатана анонимная заметка, с оскорбительным названием «Турист с тросточкой», в которой издевательской критике подвергнуты очерки Некрасова «По обе стороны океана». Впоследствии стал известен автор этого заказного опуса — журналист-международник Мэлор Стуруа.

http://nekrassov-viktor.com/Turist%20s%20... ******* 58 г. текст 1955/2 г. или 1957 г. Виктор Платонович Некрасов https://fantlab.ru/edition31123 ред. 55-2 рис Ротова Москва, 1938 г.,1955 г. https://fantlab.ru/edition56978 ред. не указана В 1955 г., видимо после знакомства с В. Некрасовым или его произведениями, Л. Лагин вывел последнего как двоюродного дядю Вольки, знатного экскаваторщика, в 3й редакции СХ" https://fantlab.ru/blogarticle49274 В.П.Н. https://fantlab.ru/edition52060 "Внизу под самолётом широко раскинулось Московское море. Волька, сидевший рядом с ним, горделиво шепнул Хоттабычу: — Это море сделал мой дядя. — Море?! — неприятно поразился Хоттабыч. — Море. — Дядя? — Дядя. — Ты хочешь сказать, что ты племянник аллаха? Старик был очень огорчён. — Мой дядя — экскаваторщик. Он командир шагающего экскаватора. Некрасов Виктор Платонович.* Он сейчас, если хочешь знать, Куйбышевское море копает. — У‑ух ты, благословеннейший! — вспыхнул Хоттабыч. — Я тебе так верил, о Волька! Я тебя так уважал!.. И вдруг ты мне так бессовестно… говоришь неправду!.. — Витя Некрасов твой дядя? — обрадовался сидевший позади них приземистый человек с обветренным широким лицом. — Нет, верно? — Он мамин двоюродный брат. — Чего же ты молчишь, парень! — восхитился спрашивавший. — У человека такой дядя, а он молчит! Ведь это же золотой человек!.. Я как раз сейчас с Куйбышевского моря… Мы с ним на одном участке… Да мы с ним, если хочешь знать… Волька мотнул головой на сумрачного Хоттабыча: — А вот он не верит, что Московское море делал мой дядя. — Ай‑ай‑ай, гражданин, нехорошо как! — стал тогда стыдить Хоттабыча знакомый Волькиного дяди. — Как же это вы сомневаетесь в таком чудном человеке! Виктор Некрасов это море выкопал, другое копает. Третье потребуется — он и третье выкопает!.. Вы что же, газет не читаете, что ли? Да вот, посмотрите, вот как раз тут, кстати, наша газета. — Он извлёк из видавшего виды портфеля газету и ткнул пальцем на фотографию. — Видите? — Ой, дядя Витя! — обрадовался Волька. — Вы мне дадите эту газету? Я её маме подарю. — Бери. Твоя, — великодушно сказал строитель. — Вы всё ещё сомневаетесь? — обратился он к присмиревшему Хоттабычу. — Да вы прочитайте заголовок: «Славные творцы морей». Это как раз про его дядю, про Витю Некрасова. — И про вас тоже? — спросил Женя. — Главное тут про Некрасова. Я что… Да вы читайте, гражданин! Хоттабыч сделал вид, что читает. Ну в самом деле, не признаваться же ему было, что он неграмотен… Вот почему, когда они следовали с аэродрома домой, Хоттабыч осведомился у своих юных друзей, не могут ли они научить его грамоте, ибо он чуть не сгорел от стыда, когда ему предложили прочитать слова «Славные творцы морей». Договорились, что при первой представившейся возможности ребята научат Хоттабыча читать газеты. Старик хотел в первую очередь научиться читать именно газеты. — Чтобы знать, где какое море строится, — пояснил он, застенчиво отводя в сторону свои диковатые добрые глаза." ******* Избранное: Голубой человек. Обидные сказки. Майор Велл Эндью. Старик Хоттабыч Лагин, Лазарь Иосифович Москва Художественная литература 1975 В 1975. г. ф.и.о. вынужденного годом ранее эмигрировать из СССР Виктора Платоновича Некрасова уже упоминать было нельзя, поэтому скорректировали на Виктора Антоновича Некрасова. Возможно, к тому времени книжка была в типографии, и полностью изменить ф.и.о. было сложно. Внизу под самолетом широко раскинулось Московское море. Волька, сидевший рядом с ним, горделиво шепнул Хоттабычу: — Это море сделал мой дядя. — Море?! — неприятно поразился Хоттабыч. — Море. — Дядя? — Дядя. — Ты хочешь сказать, что ты племянник аллаха? Старик был очень огорчен. — Мой дядя — экскаваторщик. Он командир шагающе го экскаватора. Некрасов Виктор Антонович. Он сейчас, если хочешь знать, Куйбышевское море копает. — У-ух ты, благословеннейший! — вспыхнул Хотта быч.— Я тебе так верил, о Волька! Я тебя так уважал!.. И вдруг ты мне так бессовестно... говоришь неправду!.. — Витя Некрасов твой дядя? — обрадовался сидевший позади них приземистый человек с обветренным широким лицом.— Нет, верно? — Он мамин двоюродный брат. — Чего же ты молчишь, парень! — восхитился спра шивавший.— У человека такой дядя, а он молчит! Ведь это же. золотой человек!.. Я как раз сейчас с Куйбышевского моря... Мы с ним на одном участке... Да мы с ним, если хочешь знать... Волька мотнул головой на сумрачного Хоттабыча: — А вот он не верит, что Московское море делал мой Дядя. — Ай-ай-ай, гражданин, нехорошо как! — стал тогда стыдить Хоттабыча знакомый Волькиного дяди.— Как же это вы сомневаетесь в таком чудном человеке! Виктор Некрасов это море выкопал, другое копает. Третье потре буется — он и третье выкопает!.. Вы что ж, газет не чи таете, что ли? Да вот, посмотрите, вот как раз тут, кстати, наша газета.— Он извлек из видавшего виды портфеля га зету и ткнул пальцем на фотографию.— Видите? 1938—1957 https://fantlab.ru/edition56994 ***** 83 г. Протасов Василий Петрович https://fantlab.ru/edition16858 Москва, 1938 г.,1955 г. Внизу под самолётом широко раскинулось Московское море. Волька, сидевший рядом с ним, горделиво шепнул Хоттабычу: — Это море сделал мой дядя. — Море?! — неприятно поразился Хоттабыч. — Море. — Дядя? — Дядя. — Ты хочешь сказать, что ты племянник аллаха? Старик был очень огорчён. — Мой дядя — экскаваторщик. Он командир шагающего экскаватора. Протасов Василий Петрович. Он сейчас, если хочешь знать, Куйбышевское море копает. — У-ух ты, благословеннейший! — вспыхнул Хоттабыч. — Я тебе так верил, о Волька! Я тебя так уважал!.. И вдруг ты мне так бессовестно… говоришь неправду!.. — Вася Протасов твой дядя? — обрадовался сидевший позади них приземистый человек с обветренным широким лицом. — Нет, верно? — Он мамин двоюродный брат. — Чего же ты молчишь, парень! — восхитился спрашивавший. — У человека такой дядя, а он молчит! Ведь это же золотой человек!.. Я как раз сейчас с Куйбышевского моря… Мы с ним на одном участке… Да мы с ним, если хочешь знать… Волька мотнул головой на сумрачного Хоттабыча: — А вот он не верит, что Московское море делал мой дядя. — Ай-ай-ай, гражданин, нехорошо как! — стал тогда стыдить Хоттабыча знакомый Волькиного дяди. — Как же это вы сомневаетесь в таком чудном человеке! Василий Протасов это море выкопал, другое копает. Третье потребуется — он и третье выкопает!.. Вы что же, газет не читаете, что ли? Да вот, посмотрите, вот как раз тут, кстати, наша газета. — Он извлёк из видавшего виды портфеля газету и ткнул пальцем на фотографию. — Видите? — Ой, дядя Вася! — обрадовался Волька. — Вы мне дадите эту газету? Я её маме подарю. — Бери. Твоя, — великодушно сказал строитель. — Вы всё ещё сомневаетесь? — обратился он к присмиревшему Хоттабычу. — Да вы прочитайте заголовок: «Славные творцы морей». Это как раз про его дядю, про Васю Протасова. — И про вас тоже? — спросил Женя. — Главное тут про Протасова. Я что… Да вы читайте, гражданин! Хоттабыч сделал вид, что читает. Ну в самом деле, не признаваться же ему было, что он неграмотен… Вот почему, когда они следовали с аэродрома домой, Хоттабыч осведомился у своих юных друзей, не могут ли они научить его грамоте, ибо он чуть не сгорел от стыда, когда ему предложили прочитать слова «Славные творцы морей». Договорились, что при первой представившейся возможности ребята научат Хоттабыча читать газеты. Старик хотел в первую очередь научиться читать именно газеты. — Чтобы знать, где какое море строится, — пояснил он, застенчиво отводя в сторону свои диковатые добрые глаза. """"""" В 1974 г. вынудили эмигрировать из СССР писателя-фронтовика В.П.Н. Застой всё усиливался, и даже просто Виктора Некрасова (без узнаваемого "редкого"отчества) уже было не упомянуть. ******* ******* В.П.Н. Внизу под самолетом широко раскинулось Москов- ское море. Волька, сидевший рядом с ним, горделиво шепнул Хоттабычу: — Это море сделал мой дядя. — Море?! — неприятно поразился Хоттабыч. — Море. — Дядя? — Дядя. — Ты хочешь сказать, что ты племянник аллаха? Старик был очень огорчен. — Мой дядя — экскаваторщик. Он командир шагаю- щего экскаватора. Некрасов Виктор Платонович. Он сей- час, если хочешь знать, Куйбышевское море копает. — У-ух ты, благословеннейший! — вспыхнул Хотта- быч.—Я тебе так верил, о Волька! Я тебя так уважал!.. И вдруг ты мне так бессовестно... говоришь неправду!.. — Витя Некрасов твой дядя? — обрадовался сидев- ший позади них приземистый человек с обветренным широким лицом.— Нет, верно? — Он мамин двоюродный брат. — Чего же ты молчишь, парень! — восхитился спра- шивавший.— У человека такой дядя, а он молчит! Ведь это же золотой человек!.. Я как раз сейчас с Куйбышев- ского моря... Мы с ним на одном участке... Да мы с ним, если хочешь знать... Волька мотнул головой на сумрачного Хоттабыча: — А вот он не верит, что Московское море делал мой дядя. — Ай-ай-ай, гражданин, нехорошо как! — стал тогда стыдить Хоттабыча знакомый Волькиного дяди.— Как же это вы сомневаетесь в таком чудном человеке! Вик- тор Некрасов это море выкопал, другое копает. Третье потребуется — он и третье выкопает!.. Вы что ж, газет не читаете, что ли? Да вот, вот как раз тут, кстати, на- ша газета.— Он извлек из видавшего виды портфеля газету и ткнул пальцем на фотографию.— Видите? — Ой, дядя Витя! — обрадовался Волька.— Вы мне дадите эту газету? Я ее маме подарю. — Бери. Твоя,— великодушно сказал строитель.— Вы все еще сомневаетесь? — обратился он к присмирев- шему Хоттабычу.— Да вы прочитайте заголовок: «Слав- ные творцы морей». Это как раз про его дядю. — И про вас тоже? — спросил Женя. — Главное тут про Некрасова. Я что... Да вы чи- тайте, гражданин! Ретекс. М. 92 г. Печатается по изданию «Детская литература» Москва. 1970 Общество «Ретекс, ЛТД». 117331, Москва, ул. Ульяновой, д. 16. https://fantlab.ru/edition52002 Их семья — это их друзья. В этом доме бывали физик Ландау и математик Гельфанд, скрипач Спиваков. А уж писателей не перечесть: Виктор Некрасов, Михаил Зощенко, Александр Бек, Ильф с Петровым… http://www.mk.ru/editions/daily/article/2... В его письмах, которые я разбирала, приводя в порядок архив, масса слов признательности от Зощенко и Козачинского, Эренбурга, Светлова, Олеши, Виктора Некрасова (с ним папа близко дружил ещё с войны), не говоря уже о детских писателях. https://fantlab.ru/blogarticle49995

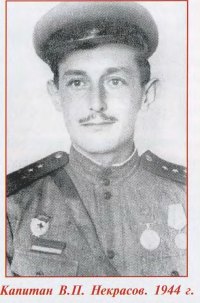

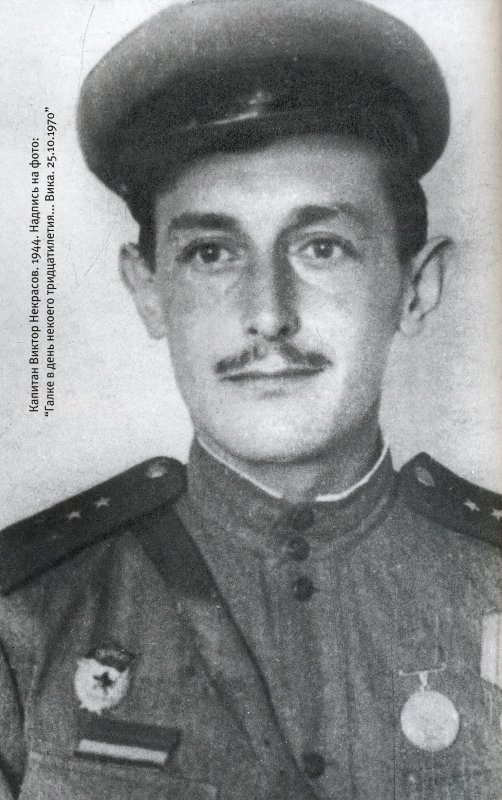

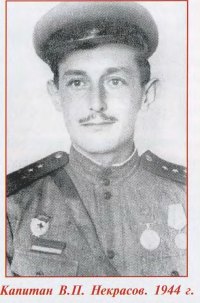

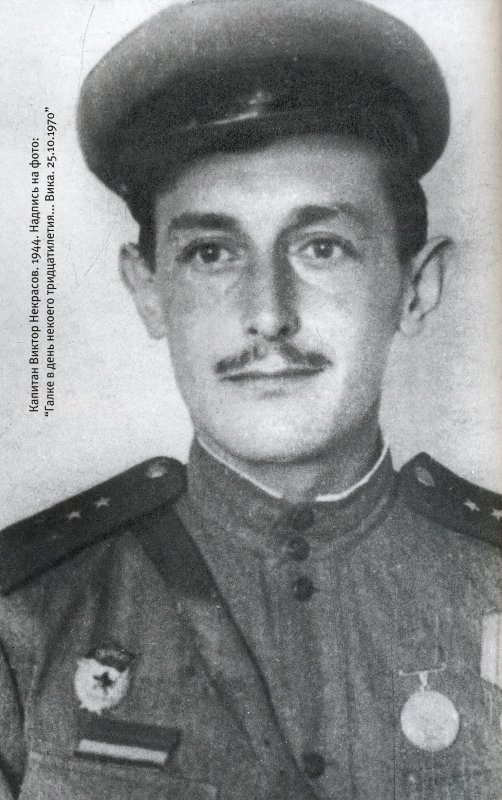

ВИКТОР НЕКРАСОВ И ЛАЗАРЬ ЛАГИН Всем известно, что повесть-сказка уроженца Витебска Лазаря Лагина "Старик Хоттабыч" и роман киевлянина Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" имеют много созвучных мест. Но ещё не все знают, что в "Старике Хоттабыче" второстепенным персонажем выведен киевлянин, писатель Виктор Некрасов, разыскавший на Андреевском спуске дом Михаила Булгакова, соседний с ним дом "Замок Ричарда — Львиное сердце" и первым воспевший Андреевский спуск. Человек, влюблённый в Киев и множество раз рассказывавший о нём в произведениях. В 1955 г., видимо после знакомства с В. Некрасовым или его произведениями, Лагин вывел последнего как двоюродного дядю Вольки- знатного экскаваторщика, в 3-й редакции "Старика Хоттабыча". В 1959—1960 годах и в декабре 1962 года [Виктор Некрасов] посетил Францию. В начале ноября 1960 года впервые побывал в США. В конце 1962 году в «Новом мире» были опубликованы путевые очерки «По обе стороны океана», написанные на материале поездок в Италию и США. Практически сразу, в январе 1963 года с легкой руки всемогущего и своенравного Никиты Хрущева Некрасова начали травить за «преклонение перед Западом», якобы высказанное им в путевых очерках «По обе стороны океана». 19 января в газете «Известия»» напечатана анонимная заметка, с оскорбительным названием «Турист с тросточкой», в которой издевательской критике подвергнуты очерки Некрасова «По обе стороны океана». Впоследствии стал известен автор этого заказного опуса — журналист-международник Мэлор Стуруа. В 1966 г. на В. Некрасова начались гонения из-за участия в несанкционированном митинге к 25-летию трагедии Бабьего Яра. В 1975. г. ф.и.о. вынужденного годом ранее эмигрировать из СССР Виктора Платоновича Некрасова уже упоминать было нельзя, поэтому скорректировали на Виктора Антоновича созвучно с Платоновичем) Некрасова. Возможно, к тому времени книжка была в типографии, и полностью изменить ф.и.о. было сложно. В 1983 г. дядей Вольки стал уже Василий Петрович Протасов.* Созвучно с Некр/АСОВ/ / В/иктор /П/латонович.-*То ли по ассоциации с киевским Протасовым Яром,то ли по созвучию с футболистом Олегом Протасовым, чей клуб "Днепр" в 1981 г. вернулся в высшую лигу, а в 1983-м — впервые стал чемпионом СССР. Доподлинно неизвестно, был ли Лагин знаком с так же не очень благонадёжным переводчиком С. Маркишем (псевд. — Ф. Протасов), сыном писателя П. Маркиша, или прочёл в "Иностранной литературе" 1962 г. его совместный с В. Хинкисом перевод повести Дж. Б. Пристли "31 июня". Теперь остаётся только догадываться ... ОСТОЯЛОСЬ ЛИ РЕАЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО ДВУХ ПИСАТЕЛЕЙ — ФРОНТОВИКОВ? Скорее всего, да. Дочка писателя Наталья говорила, что их с папой семья — это их друзья, и в их доме бывали физик Ландау и математик Гельфанд, скрипач Спиваков. А уж писателей не перечесть: Виктор Некрасов, Михаил Зощенко, Александр Бек, Ильф с Петровым... В подтверждение вышесказанного позвольте привести фрагмент из ХХ главы "Волька Костыльков — племянник аллаха" (киевского издания "Стари ка Хоттабыча", Государственное издательство детской литературы УССР, 1959 г., с прекрасными рисунками киевлянина Валентина Литвиненко): «Внизу под самолётом широко раскинулось Московское море. Волька, сидевший рядом с ним, горделиво шепнул Хоттабычу: — Это море сделал мой дядя. — Море?! — неприятно поразился Хоттабыч. — Море. — Дядя? — Дядя. — Ты хочешь сказать, что ты племянник аллаха? Старик был очень огорчён. — Мой дядя — экскаваторщик. Он командир шагающего экскаватора. Некрасов Виктор Платонович. Он сейчас, если хочешь знать, Куйбышевское море копает. — У‑ух ты, благословеннейший! — вспыхнул Хоттабыч. — Я тебе так верил, о Волька! Я тебя так уважал!.. И вдруг ты мне так бессовестно… говоришь неправду!.. — Витя Некрасов твой дядя? — обрадовался сидевший позади них приземистый человек с обветренным широким лицом. — Нет, верно? — Он мамин двоюродный брат. — Чего же ты молчишь, парень! — восхитился спрашивавший. — У человека такой дядя, а он молчит! Ведь это же золотой человек!.. Я как раз сейчас с Куйбышевского моря… Мы с ним на одном участке… Да мы с ним, если хочешь знать… Волька мотнул головой на сумрачного Хоттабыча: — А вот он не верит, что Московское море делал мой дядя. — Ай‑ай‑ай, гражданин, нехорошо как! — стал тогда стыдить Хоттабыча знакомый Волькиного дяди. — Как же это вы сомневаетесь в таком чудном человеке! Виктор Некрасов это море выкопал, другое копает. Третье потребуется — он и третье выкопает!.. Вы что же, газет не читаете, что ли? Да вот, посмотрите, вот как раз тут, кстати, наша газета. — Он извлёк из видавшего виды портфеля газету и ткнул пальцем на фотографию. — Видите? — Ой, дядя Витя! — обрадовался Волька. — Вы мне дадите эту газету? Я её маме подарю. — Бери. Твоя, — великодушно сказал строитель. — Вы всё ещё сомневаетесь? — обратился он к присмиревшему Хоттабычу. — Да вы прочитайте заголовок: «Славные творцы морей». Это как раз про его дядю, про Витю Некрасова. — И про вас тоже? — спросил Женя. — Главное тут про Некрасова. Я что… Да вы читайте, гражданин! Хоттабыч сделал вид, что читает. Ну в самом деле, не признаваться же ему было, что он неграмотен… Вот почему, когда они следовали с аэродрома домой, Хоттабыч осведомился у своих юных друзей, не могут ли они научить его грамоте, ибо он чуть не сгорел от стыда, когда ему предложили прочитать слова «Славные творцы морей». Договорились, что при первой представившейся возможности ребята научат Хоттабыча читать газеты. Старик хотел в первую очередь научиться читать именно газеты. — Чтобы знать, где какое море строится, — пояснил он, застенчиво отводя в сторону свои диковатые добрые глаза.» * Виктор Платонович Некрасов 24/VIII 1941 года был призван в армию. Служил в действующей армии — командиром взвода, полковым инженером, заместителем командира саперного батальона по строевой части вплоть до июня 1944 г. 1959, Лазарь Лагин, «Старик Хоттабыч», повесть-сказка. (редакция 1955 года). Иллюстрации В. Литвиненко. Дитвидав (Госиздат УССР), Киев Pages: 348; Cover: Hardcover; Dimensions: 15x21 cm; Copies: 75,000 Weight: approx. 0.41 kg. ABOUT: Культовая в СССР повесть-сказка Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979) Старик Хоттабыч. Текст по третьей редакции 1955 года: по сравнению с первым изданием добавлено семь новых глав и некоторые текстовые изменения выраженно пропагандистского характера. В настоящее время эта редакция повести практически не переиздается: текст чаще всего воспроизводится по первой редакции 1938 года, не такой политизированной. Прижизненное издание.

|

| | |

| Статья написана 14 мая 2017 г. 18:15 |

“У меня имеются немалые заслуги перед отечественной литературой. Я вовремя и навсегда перестал писать стихи. Я бы мог, конечно, усугубить свои заслуги, бросив писать и прозу. Но скромность не позволяет мне…” И все же отечественная литература не простила бы советскому сатирику Лазарю Лагину, если бы он не придумал одного древнего старикашку. Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб — собственной персоной. Найти его мечтал любой ребенок. Но сам Лазарь Иосифович свое детище не любил: “Нет, и даже не однофамилец”, — шутил он, когда его спрашивали об авторстве Хоттабыча.

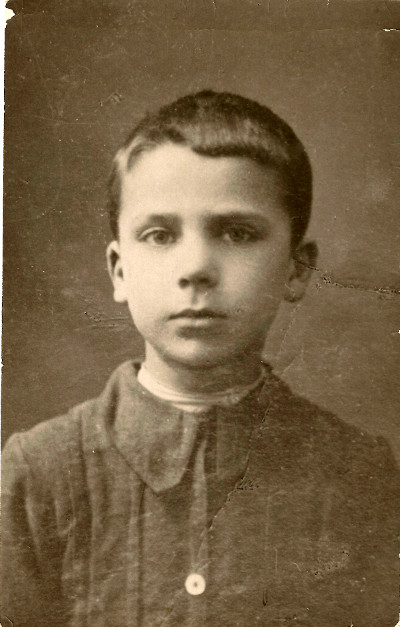

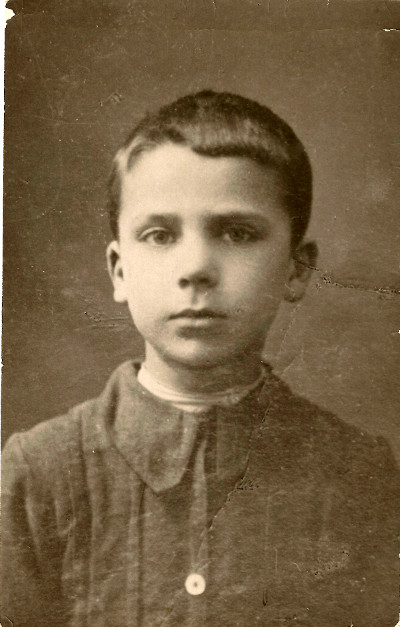

Где водятся волшебники? В дореволюционном Витебске, будто сошедшем с полотна Марка Шагала. Белорусская провинция, убогая, нищая. И фантастический старый город в окрестностях Западной Двины. Там люди смотрят вверх, на небо, и — взлетают. Не на ковре-самолете — в собственных мечтах. — Отец любил каждый день приходить к городской пожарной каланче. Кроткий еврейский мальчик, очень красивый, есть старые фотографии, — говорит Наталья Лагина, дочь писателя. — Достаточно назвать всего три фамилии, которыми прославился Витебск: это художник Марк Шагал (на 16 лет старше) , композитор Марк Фрадкин, который, кстати, жил с папой в одном доме в Москве, но был на десять лет моложе*, и, конечно, мой отец. Детей в семье было пятеро. Отец был старшим. Единственная радость в жизни — по субботам ходить к богатому соседу покупать квашеную капусту. На мальчика Лазаря надевали праздничную рубашечку, подпоясывали кушачком. Ничего общего с правильным московским пионером Волькой Костыльковым. Да и задиристая Западная Двина, по которой гонял плоты дедушка Иосиф, мало напоминала “одетую в гранит” Москву-реку, где тыщи лет пролежала бутылка с арабским джинном, любителем мороженого. Отец стал интеллигентом в первом поколении. Да и вся семья плотогона, а потом продавца в скобяной лавке вышла в настоящие интеллигенты. Среди них, к примеру, был и очень крупный ученый-литературовед Давид Гинзбург (самый младший брат отца), трагически ушедший из жизни в двадцать четыре года, но и по сей день остающийся одним из самых уважаемых в нашей литературе исследова¬телей творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина.

фото из архива Ольги Ким “Ужасный сладкоежка и чудовищный лентяй” — так Лазарь Лагин представлял себя. Его единственная дочь, журналистка, полностью переняла эту манеру, добавляя к тому же: “А я еще и трусиха!” На самом деле работоспособности у писателя было не занимать. Хотя больше всего в жизни он действительно любил музыку и конфеты. Садился за того же “Хоттабыча”, предварительно положив перед собой килограмм шоколадок. Родные закрывали входную дверь на замок, чтобы писатель не сбежал погулять. — Только я личным примером и могла его заставить работать, — признается Наталья Лазаревна. — Заслышав стук моей пишущей машинки, он входил в эту комнату и предлагал: “Пошли-ка лучше в кино? В 26-й раз на “Мою прекрасную леди!” — “Папа, тебе же завтра сдавать рецензию”, — наставляла его я на путь истинный. “Ничего, в крайнем случае ты ее за меня напишешь”. Лагин ужасно не хотел, чтобы дочка выросла избалованной. Подобных примеров вокруг них, в известном литераторском доме на улице Черняховского, не счесть. Все звезды соцреализма жили здесь. “Это страшная категория — писательские дочки, писательские дети. Из большинства толк не вышел, потому что они знали только импортные шмотки и ресторан ЦДЛ, — рассказывает Наталья Лазаревна. — Тем же, кто попытался пойти по родительским стопам, доставалось больше всего. “За них пишут папашки!” Я мечтала стать ветеринаром, на что папа фыркал: “Ты упадешь в обморок на первой же кошачьей операции”. О карьере музыканта тоже пришлось забыть. Тогда я выбрала профессию музыкального и театрального критика, в которой отец ничего не смыслил, закончила киноведческий факультет во ВГИКе, только после этого недоброжелатели отстали”. У отца и дочери Лагиных много общего. Даже дни рождения их следуют друг за другом: 3 и 4 декабря. Знак Стрельца. Любовь к путешествиям и авантюрам. Сумасбродный, но добрый характер. “У нас с папой все зависело от настроения, — повторяет Наталья Лагина. — Папа мог быть милым, а затем — как вихрь на него налетал — брал, например, со стола тяжелую тарелку и швырял мне в голову в припадке плохого настроения. Я, обиженная, закрывалась в своей комнате, а он, тут же остыв, подсовывал мне под дверь шоколадку: “Прости, был не прав”. Он хотел, чтобы я сама умела себя защищать, не была изнеженной, поэтому и казался иногда таким грубым”. * * * Свой самый смелый поступок Наташа Лагина совершила в 16 лет. Она переехала от матери к отцу. — Родители давно не жили вместе. Мама была очаровательной, вылитая Любовь Орлова в ее лучшие годы, — Наталья Лазаревна достает выцветший снимок. — Она работала секретарем в журнале “Крокодил”, и ее постоянно приглашали сниматься в кино. Андрей Кончаловский вспоминал, что на всю Москву было три признанных красавицы. Одна из них — Татьяна Васильева — моя мама. Но стать актрисой таланта не хватило. Зато в фильме “Весна” она на крупных планах дублировала порой нашу первую кинозвезду. Ведь в те времена Орловой было уже за пятьдесят. Увы, я-то сама внешне — вылитый папа. Но и внутренне, к счастью, — тоже копия он. В свои 16 лет, выпавшие на Гражданскую войну, Лазарь Лагин сначала вступает в партию большевиков, а затем создает комсомол в Белоруссии. “Как-то к ним в полк в Ростове-на-Дону приехал выступать Маяковский. “Кто из вас тоже пишет стихи — валяйте их вслух, а я сейчас рецензию выдам”, — рассказывает Наталья Лазаревна. — Папа прочел стихотворение “Старшина”. Каково же было его удивление, когда на следующий день, в другом полку, он услышал, как Владимир Владимирович шпарит его творение наизусть”. “Этот человек обязательно станет писателем”, — добавил пролетарский поэт. В анналах семьи осталась фраза: “Дорогой Лазарь, что же вы мне не приносите свои новые стихи?” На что Лагин будто бы ответил: “Как вы, Владимир Владимирович, не могу. А хуже не хочется”. Их дружба продолжалась и в Москве, до самой смерти Маяковского. Случайный этот разговор состоялся как раз накануне его самоубийства. — Папа почти никогда не публиковал свои стихи, считал это пустяковым занятием. И мне запретил сочинять: “В моем доме поэтессы не будет”. Это слово он произносил так, будто речь шла о падшей женщине, — улыбается Наталья Лазаревна. — Серьезно к своим произведениям он стал относиться в 70-е годы, когда со дна Черного моря подняли советскую подлодку, погибшую в годы войны. В кармашке на груди одного из матросов обнаружили клочок газеты с обрывком папиной поэмы “Ночь комиссара”. После переезда в знаменитый писательский дом отец поселил дочь в самой маленькой, 12-метровой комнатке. Себе взял две большие. Хозяйство вела баба Катя — мамина мама. — Я привезла ее с собой и ни разу об этом не пожалела. Папа души в ней не чаял. Купил в нашу комнатку телевизор, специально для бабули. Отсюда она и в больницу уехала, — добавляет Наталья Лазаревна. — Сначала бабуля казалась редкостной антисемиткой, а под конец жизни даже прослезилась: “Лучшие люди на земле — евреи”. — Мне кажется, что ваш отец чем-то похож на своего замечательного старика Хоттабыча. — Что вы, ничего общего, — взмахивает Наталья Лазаревна руками. — Вообще, лучшей книжкой папа считал “Голубого человека”. Это о путешествиях во времени. А еще были “Остров Разочарования”, “Патент АВ”, сценарии к мультфильмам. Но самое любимое папино творение — такое тоненькое, чуть больше сорока страниц, — “Обидные сказки”. Их он сочинял с 24-го года и почти до конца жизни. Он над каждым словом здесь работал так, что вся его лень куда-то девалась. Старика Хоттабыча давно растащили на цитаты: “О, Волька ибн Алеша”, — восклицает старый джинн, подлизываясь к своему молодому хозяину. “Дох-тиби-дох-тиби-дох” — таинственное арабское заклинание, и — прочь еще один волосок из волшебной бороды. Хотя в книжке этого не было — специально для радиопостановки коронную фразу придумал актер Николай Литвинов. * * * За шестьдесят с лишним лет книга выдержала несколько сотен переизданий. И всего одну экранизацию. — Папа был категорически против, чтобы по “Хоттабычу” снимали кино. Вообще не хотел фильмов по своим книгам. И мне внушил, чтобы с лестницы спускала, если приходят с киностудий. “Я пишу для читателей, а не для зрителей!” Он полагал, и правильно, как мне кажется, что нельзя передать мысли автора посредством киноэкрана, — рассуждает Наталья Лагина. — Что в итоге и получилось — дети в фильме абсолютно деревянные, никому не нравятся. Да и жизнь у них не сложилась: Волька Костыльков, к примеру, спивался. Потом, правда, как я слышала, взял себя в руки и “завязал”. Он работал, как я знаю, шофером на Севере. А мальчика Женю, друга Вольки, в театральном мюзикле “Старик Хоттабыч” мы вообще поменяли на девочку. Только старик в фильме был чу-у-удный! Опереточный комик из Одессы Николай Волков редко снимался. Мы с Натальей Лазаревной перетряхнули толстенную киношную энциклопедию, но нашли только имя его сына — известного актера Николая Николаевича Волкова. “Мы с Колей так и называли друг друга: молочными братом и сестрой. Он — сын Хоттабыча. Я, получается, дочь, — Наталья Лазаревна вздыхает. — Коля умер совсем недавно, от редкой болезни крови. А думали, что у него обычная простуда. Многие мои друзья ушли один за другим: Микаэл Таривердиев, Эмиль Лотяну. А еще раньше уходили папины товарищи”. Их семья — это их друзья. В этом доме бывали физик Ландау и математик Гельфанд, скрипач Спиваков. А уж писателей не перечесть: Виктор Некрасов, Михаил Зощенко, Александр Бек, Ильф с Петровым… — Но я не могу сказать, что с коллегами у него сохранялись только хорошие отношения, — говорит Наталья Лазаревна. — Однажды папу обвинили в плагиате. Написали, что в своем романе “Патент АВ” он переписал повесть Александра Беляева “Человек, потерявший свое лицо”. Честное имя папе удалось отстоять, только показав оригинал раннего произведения “153 самоубийцы”, где конспективно излагался тот же “Патент АВ”. Бывает, что одинаковые сюжеты приходят к совершенно разным писателям… Знаменитый “Старик Хоттабыч” не прославил своего создателя. Хотя вышедшая в 40-м году сказка мгновенно сметалась с полок книжных магазинов. — Папа, наоборот, даже скрывал, что он автор “Хоттабыча”, — вздыхает Наталья Лазаревна. — В том, что папино имя оставалось неизвестным простому читателю, виноваты литературные критики. Вы представляете, за шестьдесят лет на “Хоттабыча” было всего две рецензии — в 40-м году и на папино 75-летие. А через полгода он умер. Ходили слухи, что первоначально повесть-сказку редактировал сам Сталин. В авторской версии она вышла только после смерти Лагина. Оттуда впервые убрали лишние главы, повествующие о преимуществах социалистического образа жизни и борьбе с американскими капиталистами. И оказалось, что настоящий, лагинский “Хоттабыч” совсем тоненький — всего около двухсот страниц, куда ему до “Тысячи и одной ночи”. “К папе эти правки не имели никакого отношения, — вспоминает Наталья Лагина. — Кстати, он даже не получил за своего “Хоттабыча” Сталинской премии. Ее должны были вручить ему за “Остров разочарования”, в марте 53-го. Но тут генсек умер, и премия где-то затерялась. Папа был неудобный человек, талантливый, но с чудовищным характером — таких не награждают. “В наше время о таланте судят не по наличию наград, а по их отсутствию”, — частенько повторял он”. * * * Именно Лазарь Лагин открыл миру братьев Стругацких, вытащив из мусорной корзины “Детгиза” их первую книгу “Страна багровых туч”. А его дочь, работавшая в “Юности”, редактировала еще неопытных братьев Вайнер. “Пришли ко мне толстенькие дядечки с толстенькой же рукописью о проблемах молодежи. Весьма актуальная в советские годы тема. Когда я их рукопись прочла, то сразу поняла, что это блеск”. В этой квартире всегда кошки. Даже магниты на холодильнике и футляр для очков в форме усатых мордочек. — Вначале папа был против кошек, потом у нас появился Кузя. У Кузи была отличная родословная. Он родился в семье кинозвезд и сам снимался в кино. Его мама, кошка Багира, играла в “Бриллиантовой руке”. А папа, кот Шануар, в “Иван Васильевич меняет профессию”, — говорит Наталья Лагина. Теперешних домашних любимцев Наталья Лазаревна чаще подбирает голодными на улице. Застенчивого красавца Гошу, который так и не показался на глаза корреспонденту “МК”, она назвала в честь Георгия Вайнера. Кстати, в появлении старика Хоттабыча, если кто помнит, виновата тоже хитрая кошка, вовремя опрокинувшая аквариум. И — Волька Костыльков взлетел под потолок, на люстру. А из замысловатого сосуда раздались кашель и чиханье заточенного в плен джинна. Чудеса начались. 4 декабря, в день рождения писателя, на родине Лагина хотят открыть памятник Хоттабычу. Но его единственная дочь в Витебск не приедет — слишком накладно, это заграница. Но самое забавное напоминание о книге отца, как считает Наталья Лазаревна, она обнаружила в Израиле. Заблудившись на одинаковых восточных перекрестках, она случайно набрела на улицу ибн Хоттаба. — Сам папа никогда не верил в чудеса, — восклицает дочь писателя. — Но он делал все, чтобы другие люди в них обязательно поверили. Екатерина Сажнева Опубликовано в газете "Московский комсомолец" №756 от 28 июня 2000 г. http://www.mk.ru/editions/daily/article/2... * Лазарь Лагин проживал в Москве по адресу: ул.Черняховского, дом 4, кв. 82. Там же, по свидетельству его дочери, проживал и ещё один известный витеблянин, композитор Марк Фрадкин. Улица названа в честь И.Д. Черняховского,не витеблянина, однако имеющего отношение к городу: второй медали «Золотая Звезда» генерал армии Черняховский Иван Данилович удостоен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года за успешные действия его войск при освобождении Витебска, Минска, Вильнюса goo.gl/qjCrOx

В Витебске появятся скульптуры старика Хоттабыча и Золотой Рыбки... http://news.vitebsk.cc/2016/10/25/v-viteb... А тем временем, в райцентре Витебской обл. уже есть скульптурный ансамбль витеблянина Александра Гвоздикова. "Волька ибн Алёша и Старик Хоттабыч". РБ, г. Орша, центральный парк отдыха

http://eva.ru/eva-life/contest/contest-ph... В городе-побратиме Витебска — Белоярском (административном центре Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры) также установлен памятник Хоттабычу работы ещё одного витебского скульптора Ивана Казака

http://cat-and-city.livejournal.com/21185...

|

| | |

| Статья написана 10 мая 2017 г. 13:34 |

"Если вы живете в Витебске, то просто обязаны знать, что в нашем городе родился Лазарь Гинзбург, создатель старика Хоттабыча. Чаще всего мы вспоминаем его как писателя, но в День Победы нам хотелось бы показать вам нашего земляка с другой стороны, как героя войны. Оказывается, наш «Хоттабыч» прошел всю Великую Отечественную Войну и даже был награжден боевыми медалями и орденом Отечественной войны II степени (хотя представлен был командиром в/ч к I степени)"

http://podvignaroda.ru/?#id=8063975&tab=n... https://vkurier.by/94287 *** Актёр, сыгравший в фильме Старика Хоттабыча, родился в Одессе.

Самый известный и самый любимый волшебник многих поколений советских детей — эксцентричный джинн Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, или попросту Хоттабыч, герой сказочной повести Лазаря Лагина. Во всей советской детской литературе и детском кинематографе конкурентов этому персонажу практически не было. Ибо в деле производства чудес авторитетней этого симпатичного восточного старика в нашем детском сознании был разве что один лишь Дед Мороз. Да и то со многими оговорками: ведь Дед Мороз обретал свое волшебное могущество исключительно в зимнее время и на непродолжительный новогодний срок. Он не летал на ковре-самолете, не посещал футбольные матчи и цирковые представления, не дарил хорошим детям бесплатное эскимо, восточные дворцы и караваны верблюдов и не заставлял вредных детей лаять по-собачьи. А добрый и славный Хоттабыч, совершенно независимо от календаря, делал все вышеперечисленное — и совершал еще множество других удивительных чудес, от которых наш детский дух захватывало всерьез и надолго. Первый вариант повести «Старик Хоттабыч» был опубликован в 1938 году на страницах журнала «Пионер». Но поистине оглушительную всесоюзную славу этот персонаж обрел девятнадцать лет спустя, благодаря сделанной Лагиным новой, значительно расширенной редакции повести и ее сверх-удачной экранизации, осуществленной на «Ленфильме» режиссером Геннадием Казанцевым. Фильм вышел на экраны страны 12 июля 1957 года. Для подавляющего большинства первых зрителей (а только за первые полгода всесоюзного проката киносказку «Старик Хоттабыч» посмотрело около 40 миллионов человек) исполнитель центральной роли воспринимался как совершенно новое экзотическое восточное лицо. Принципиальное исключение составляла лишь Одесса. Для большинства одесситов лицо старика Хоттабыча, напротив, даже под толстым слоем киношного грима, было до боли знакомым, до нежности родным и до безумия любимым. И совершаемые на экране чудаковатым обаятельным джинном сказочные чудеса, при всей своей эффектности не могли затмить для взрослых одесситов тех реальных потрясающих чудес актерского перевоплощения, которые в течение многих лет совершал для них на сцене Одесского русского драматического театра имени А. Иванова их кумир, герой и красавец — выдающийся русский актер ХХ столетия НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ВОЛКОВ-СТАРШИЙ. Одесситы всегда считали и продолжают считать его своим. И по праву: театральной службе в Одессе Николай Волков-старший отдал без малого 30 лет жизни. Но родился будущий актер далеко от Одессы — в городе Обоянь Курской губернии 23 марта 1902 года. И происхождения он был самого что ни на есть знатного. Графиня Антонина Новосельская вышла замуж за потомственного дворянина Николая Агурова, служившего по финансовой части. У них родилось трое детей, которых бог наградил творческим талантом и интересом к театральному делу. Все трое окончили театральную студию в Баку (семья Агуровых после революции 1905 года переехала в Тифлис, а после революции 1917 года — в Азербайджан). Но судьбы их сложились по-разному. Старшая дочь Агуровых — Валентина, ставшая актрисой и вышедшая замуж за режиссера Сергея Рожковского, вместе с мужем попала в водоворот репрессий 30-х годов и много лет провела в лагерях и ссылке. Средний сын Евгений служил актером в театрах Баку, Ростова и Москвы (в Театре имени А.С. Пушкина и в Театре имени Н.В. Гоголя), затем много лет отдал театральной педагогической деятельности в Свердловском театральном училище. Младший Николай по окончании гимназии в 1920 году был призван в Красную армию и прослужил в ней год на должности библиотекаря воинского клуба. Затем продолжил учиться актерскому мастерству под руководством известного бакинского педагога Воронова. В начале своей карьеры он играл со старшим братом Евгением на одной сцене Бакинского русского драматического театра, возглавляемого в тот период А.В. Полонским. И, поскольку оба брата-актера были амбициозны и стремились как можно ярче выразить свою индивидуальность, это стало причиной смены фамилии одним из них. Семейное придание гласит, что Евгений и Николай разыграли псевдоним посредством жребия: вытянувший получал право переименоваться в честь кумира, великого русского актера Федора Волкова. И волей судьбы это право выпало младшему брату. Первые десять лет театральной карьеры Николая Волкова были насыщены перемещениями по стране: он дважды уезжал из Баку и дважды туда возвращался, пробовал себя в театрах Витебска, Казани, Смоленска, Иваново, Перми, Ашхабада, Ташкента — но, по тем или иным причинам, ни в одном из этих театров он не остался надолго. Данную тенденцию изменил только осуществленный в 1933 году переезд в Одессу: этот город и его Русский театр устроили актера — во всех смыслах этого слова. *** Лагин был человеком не робкого десятка. И не раз доказывал это. Он мог отсидеться в кабинетах подальше от фронта на вполне законных основаниях. Но прошел всю Великую Отечественную войну от Малой земли до Бухареста. Прошел, не особенно кланяясь пулям и собственному начальству. С первых же дней войны Лазарь Лагин в составе Черноморского флота участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Керчи и Новороссийска. Он сочинял листовки, заметки и даже песни, выступает перед моряками. Много публиковался во флотской газете «Красный Черноморец» (соврем. «Флаг Родины»-Севастополь). В послевоенное время опубликованы повесть «Броненосец «Анюта»» (1945), в 1947 году написал книгу на идиш «Мои друзья-черноморцы», посвященную героям-евреям Черноморского флота,. Впервые под названием «Трое уходят в море» повесть появилась с «продолжение следует» во многих номерах боевой флотской газеты «Красный черноморец» в 1941 году; — впервые под названием «Броненосец «Анюта» опубликована в ж. «Знамя» (Москва), 1945, №7; Первое книжное издание: Лагин Л. Броненосец `Анюта`. М. Детгиз 1946г. 80с.; — то же: Лагин, Л. Три черноморца. Повесть. М.-Л., изд. и 1-я типо — лит.. Военмориздата в Мск., 1946. 132 с.

майнэ фрайнт ди шварцямише кригер: фронт нотицн Л. Лагин «Мои друзья — бойцы-черноморцы»

Возможно, туда входили: https://fantlab.ru/work55631 https://fantlab.ru/edition165655 Дер Эмес (идиш דער עמעס или דער אמת — «правда») — советское издательство в Москве (в 1941—1944 гг. в Куйбышеве). Существовало с начала 1920-х до 1948 гг. Специализировалось преимущественно на художественной литературе на языке идиш, а также на переводах с идиша на русский. Вскоре после закрытия издательства в ноябре 1948 года (нанесшего «сокрушительный удар советской еврейской культуре»), его директор Л. Стронгин (1896—1968), главный редактор М. Беленький) и часть рядовых сотрудников были арестованы. https://fantlab.ru/blogarticle40762 ***** Войну закончил в Румынии с Дунайской флотилией. Был награжден боевыми медалями и орденом Отечественной войны II степени. Вторым орденом – Трудового Красного Знамени – он был награжден к 70-летию. А также награждён медалями«За оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» ***** СОСТОЯЛОСЬ ЛИ РЕАЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО ДВУХ ПИСАТЕЛЕЙ — ФРОНТОВИКОВ?

В 1955 г., видимо после знакомства с В. Некрасовым или его произведениями, Л. Лагин вывел последнего как двоюродного дядю Вольки, знатного экскаваторщика, в 3й редакции СХ. По иронии судьбы, друг Вольки изначально (1938 г.) был поименован Женей Богорадом. Т.е. произошла встреча двух друзей по жизни в одном произведении. А близкий друг В. Некрасова, Ян Богорад, был выведен как Сенька Богорад в его же рассказе «Вторая ночь». В 1940 г. и 1953 гг. главы "Волька Костыльков — племянник аллаха" нет в принципе, а в 1956 г.— Василий Петрович Протасов. «Внизу под самолётом широко раскинулось Московское море. Волька, сидевший рядом с ним, горделиво шепнул Хоттабычу: — Это море сделал мой дядя. — Море?! — неприятно поразился Хоттабыч. — Море. — Дядя? — Дядя. — Ты хочешь сказать, что ты племянник аллаха? Старик был очень огорчён. — Мой дядя — экскаваторщик. Он командир шагающего экскаватора. Некрасов Виктор Платонович. Он сейчас, если хочешь знать, Куйбышевское море копает. — У‑ух ты, благословеннейший! — вспыхнул Хоттабыч. — Я тебе так верил, о Волька! Я тебя так уважал!.. И вдруг ты мне так бессовестно… говоришь неправду!.. — Витя Некрасов твой дядя? — обрадовался сидевший позади них приземистый человек с обветренным широким лицом. — Нет, верно? — Он мамин двоюродный брат. — Чего же ты молчишь, парень! — восхитился спрашивавший. — У человека такой дядя, а он молчит! Ведь это же золотой человек!.. Я как раз сейчас с Куйбышевского моря… Мы с ним на одном участке… Да мы с ним, если хочешь знать… Волька мотнул головой на сумрачного Хоттабыча: — А вот он не верит, что Московское море делал мой дядя. — Ай‑ай‑ай, гражданин, нехорошо как! — стал тогда стыдить Хоттабыча знакомый Волькиного дяди. — Как же это вы сомневаетесь в таком чудном человеке! Виктор Некрасов это море выкопал, другое копает. Третье потребуется — он и третье выкопает!.. Вы что же, газет не читаете, что ли? Да вот, посмотрите, вот как раз тут, кстати, наша газета. — Он извлёк из видавшего виды портфеля газету и ткнул пальцем на фотографию. — Видите? — Ой, дядя Витя! — обрадовался Волька. — Вы мне дадите эту газету? Я её маме подарю. — Бери. Твоя, — великодушно сказал строитель. — Вы всё ещё сомневаетесь? — обратился он к присмиревшему Хоттабычу. — Да вы прочитайте заголовок: «Славные творцы морей». Это как раз про его дядю, про Витю Некрасова. — И про вас тоже? — спросил Женя. — Главное тут про Некрасова. Я что… Да вы читайте, гражданин! Хоттабыч сделал вид, что читает. Ну в самом деле, не признаваться же ему было, что он неграмотен… Вот почему, когда они следовали с аэродрома домой, Хоттабыч осведомился у своих юных друзей, не могут ли они научить его грамоте, ибо он чуть не сгорел от стыда, когда ему предложили прочитать слова «Славные творцы морей». Договорились, что при первой представившейся возможности ребята научат Хоттабыча читать газеты. Старик хотел в первую очередь научиться читать именно газеты. — Чтобы знать, где какое море строится, — пояснил он, застенчиво отводя в сторону свои диковатые добрые глаза.» Состоялось Их семья — это их друзья. В этом доме бывали физик Ландау и математик Гельфанд, скрипач Спиваков. А уж писателей не перечесть: Виктор Некрасов, Михаил Зощенко, Александр Бек, Ильф с Петровым… http://www.mk.ru/editions/daily/article/2... Исследование и сопоставление различных вариантов "Старика Хоттабыча": https://fantlab.ru/blogarticle26460 https://fantlab.ru/blogarticle30822 https://fantlab.ru/blogarticle34134 https://fantlab.ru/blogarticle36484

|

| | |

| Статья написана 4 мая 2016 г. 20:28 |

...Возвращаясь к вышедшей книге, напомню читателю, что ее автор более сорока лет был бессменным собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Украине и в силу этого обстоятельства, своей активной гражданской и творческой позиции постоянно находился в центре литературной и культурной жизни страны. Многое значила в его судьбе «Литературка». Не случайно столь часто возвращался в своих очерках к любимой газете, ее людям и их судьбам, к содержанию событий, с ней непосредственно связанных. И еще к памяти о своих предшественниках. Приведу только два места из очерка «Основатель корпункта». «Было бы странно, если бы я не воспользовался случаем и не вспомнил добрым словом Владимира Николаевича Владко — основоположника, фундатора, основателя корпункта «Литературной газеты» по Украине. И до него, в старой, еще чисто литературной газете работали собкоры в Киеве, но не той была как сама газета, так и ее корреспонденты, их статус, круг обязанностей. Образование же новых корпунктов связано с приходом в «Литературку» Константина Симонова. В августе 1961 года приглашенный им на работу В.Владко оставил свой высокий пост начальника Главреперткома УССР и, получив три комнаты во флигеле дома №10 по Большой Подвальной, основал там киевский корпункт. Кто такой Владимир Владко, знали в Украине все довоенные школьники, ибо его роман «Аргонавты Вселенной» считался одним из самых популярных произведений среди молодежи — в нем рассказывалось о необыкновенных приключениях космонавтов, путешествующих на Венеру. Нужно заметить, что в истории украинской литературы Владко наряду с Юрием Смоличем числится среди зачинателей научно-фантастического жанра. Впрочем, все его главные книги — «Идут роботы», «Чудесный генератор», «Потомки скифов» — издавались задолго до войны, а в послевоенные годы литература этого направления оказалась, можно сказать, в загоне, она как бы у нас и не существовала. Забегая вперед, скажу, что в период хрущевской оттепели одна за другой вышли все книги Владко, потом они неоднократно переиздавались, переводились на многие языки народов СССР, выходили за рубежом». А теперь вторая выдержка из того же очерка. «Впервые я переступил порог киевского корпункта «Литературной газеты» в самом начале 50-х годов. Каким я предстал перед Владко в ту пору? Молодым, энергичным, старательным, веселым и находчивым — с одной стороны (прошу прощения за некоторую нескромность!). Вроде бы не без способностей — с другой. Но была еще и третья сторона. Та, которой больше всего интересовались отделы кадров и некоторые другие организации. Помните, у Твардовского в «Теркине на том свете»: «автобио опиши — кратко и подробно». А у меня в этом «автобио», увы, одни изъяны, сплошные уязвимые места. Не буду останавливаться на пресловутой «пятой графе» — тогда, в разгар борьбы с космополитизмом, евреев на работу, да еще связанную с идеологией, категорически не брали, наоборот — всячески изгоняли. У меня к тому же были еще и другие биографические погрешности. Ну, допустим, некоторые из них как-то уравновешивались. Скажем, история под Полтавой (окружение, ранение, три недели немецкого плена и многие месяцы пребывания на оккупированной территории) — сам по себе грех, конечно, ужасный. Но ведь прошел несколько проверок контрразведки СМЕРШ разного уровня, переходил линию фронта, сражался на передовой, трижды ранен, получил боевые награды — звучит почти как реабилитация. Беспартийный — тоже не украшение для работника советской печати. Но и это еще полбеды. А вот то, что отец репрессирован, что мать совсем недавно, в 1952 году осуждена (в сущности, «за связь с мужем») на 15 лет, — это, согласитесь, весьма серьезно. …Друзья устроили меня в бригаду электриков. Изредка удавалось напечататься под псевдонимом. Именно в это время Владко, знавший о моих бедах, принял партгрех на душу и взял меня в корпункт в качестве нештатного сотрудника. «Меня интересуют только ваши профессиональные качества, — сказал он, потом добавил: — И человеческие, конечно, тоже. Остальное меня не касается». Для таких слов и такого поступка требовалось тогда мужество. …Свойство корпункта притягивать интересных, ярких, способных и талантливых людей — это тоже было связано с именем Владимира Владко, во всяком случае, началось с него — основателя».