Этот человек за 90 лет жизни написал до обидного мало: три коротких романа, несколько маленьких поэтических сборников, полтора десятка рассказов. Но и этого – более чем достаточно. Эдвард Гарольд Физик родился 20 июля 1878 года. Он был известным критиком, крупнейшим специалистом по творчеству Джона Мильтона. Но нам интересна другая ипостась ученого – с 1910 года он публиковался под псевдонимом Э. Х. Визиак.

О Визиаке – наш сегодняшний рассказ. Он родился в лондонском Илинге; отец и дед писателя были скульпторами, притом весьма известными; но был в семье и писатель – дядя по материнской линии У.Х. Хельм. После окончания школы Эдвард устроился в телеграфную компанию. В это время в журналах начали публиковаться его стихи.

В годы Первой мировой стихи стоили Визиаку работы; он активно выражал антивоенные взгляды, отказался от службы в армии – и стал независимым исследователем. Жизнь Визиака была небогата внешними событиями; в круг его друзей входили Джон Госворт и Дэвид Линдсей, о котором Визиак немало писал; именно он способствовал сохранению памяти о «странном гении»; кроме того, ему принадлежит очень интересное предисловие к «Путешествию к Арктуру».

Но всего этого мало – Визиак написал три гениальных романа, очень разных и очень странных; вдобавок – пугающих. Первая его книга – «Остров призраков» (1910) – совершенно очевидно стилизована под «Остров сокровищ». Действие разворачивается в семнадцатом столетии. Герои романа попадают в плен к пиратам, встречают призрака, а потом сталкиваются с волшебником, который правит заглавным островом, используя таинственные и ужасные силы. Конечно, молодые люди отыщут сокровище – но помимо Стивенсона, Визиак вдохновлялся средневековыми рассказами о путешествиях и картинами А. Бёклина. Именно отсюда – убедительная, яркая, сюрреалистическая образность приключенческого романа, который может напомнить лучшие страницы У.Х. Ходжсона; море предстает огромной и непостижимой силой, вратами в хтонические бездны; море открывает путь кошмару, неподвластному людям. Спасение – лишь результат случайности или следствие невинности протагониста.

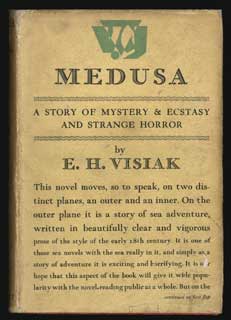

Что же такого в «Медузе»? Юный герой, Уильям Харвелл, присоединяется к экспедиции в Индийский океан; цель – выкупить у пиратов заложников. Но пиратский корабль пуст; единственный уцелевший рассказывает о древнем зле, покаравшем экипаж. Мрачные образы уже присутствовали в поэтических сборниках Визиака, «Пиратские баллады» и «Призрачный корабль», но в «Медузе» добавилось кое-что еще. Зло предстает чем-то вроде сексуального хищника; герои-мужчины обречены, они исчезают в бездне, которая уподоблена женскому лону. И лишь невинный спасется… Это страшная книга; многие считают, что она непереводима. Я уверен, что почти справился с романом – почти, потому что первое издание включает сокращенный вариант романа. Сокращений очень мало, они легко восстанавливаются, но все одно текст Визиак восстановил лишь во втором издании, которое было исключительно неисправным – опечатки, перепутанные абзацы, пропущенные слова… Восстановленный текст был издан Centipede press совсем недавно; желающие могут полюбопытствовать, сколько стоит это издание. Как говорил один мой знакомый, «да это же самый настоящий ужас!»

Третий роман Визиака вообще не выходил отдельной книгой – в «Тени» (1936) вновь присутствуют отголоски литературных традиций; на сей раз речь идет о вторжении хтонической силы в жизнь английской провинции. Многие критики считают роман чрезмерно запутанным. Уверен, они заблуждаются; прекрасно показаны переживания юного героя, воссоздана атмосфера… Но главное –центральный образ зловещего пирата, одновременно принадлежащего и «тому», и «этому» миру. Он – не воплощение зла; он просто иной, и этой инаковостью – страшен.

В ближайшее время я планирую напечатать основные сочинения Визиака; а для ознакомления хотел представить Вашему вниманию один из рассказов писателя. Долгое время хотел ограничиться «простым примером». Можно было бы напечатать рассказ «Карсон» — о детской жестокости или «Острова, не нанесенные на карту» — самый «ходжсоновский» по духу текст Визиака. Но потом решил – какого черта?! Читатели имеют право знать, в чем уникальность писателя, даже если в его манере что-то покажется «неправильным». И вот один из самых страшных рассказов Визиака, рассказ, в котором вроде бы страшного ничего не происходит; вместе с тем волосы дыбом встают… Переводить этот текст очень тяжело; мне поначалу казалось, что ни на каком другом языке, кроме английского, этот рассказ невозможен. Что у меня получилось – судите сами. Я по-прежнему считаю, что таких страшных текстов, как "Медуза: история безумия", в мировой литературе немного. Немного и авторов, подобных Э. Х. Визиаку. Дальше — на ваш страх и риск.

скрытый текст (кликните по нему, чтобы увидеть)

В усадьбе царила невообразимая тоска. Когда-то это был роскошный викторианский особняк; и внешне до сих пор ничего не переменилось. Здесь остались даже павлины. Сидя на террасе, у балюстрады, рядом с серыми, пострадавшими от времени купидонами, я мог то и дело слышать доносящиеся снизу визгливые крики павлинов. Прежние лужайки, казалось, сохранили что-то гнетущее и неестественное в своей мрачной, яркой зелени; вдали, у самого края участка, они казались удивительно потускневшими. Был октябрь, уже вечерело; и ничто не могло развеять мрак, ничто не могло уничтожить эту гнетущую атмосферу – даже теплое летнее солнце.

Некоторые из обитателей прогуливались по боковым дорожкам. Я обратил особое внимание на очень высокую пожилую леди с серебристо-седыми волосами; она ходила с палкой, но держалась неестественно прямо.

— Какие замечательные у этой женщины волосы! – заметил я, обращаясь к моему бедному другу.

— Да, и ум у нее весьма замечательный! – ответил он медленно и спокойно. – Я не смог бы, возможно, все это вынести, если б не она…

— Почему…

— Почему она здесь? Она не станет возражать, если вы ее спросите, а я тем более не стану от вас скрывать ответ. Она здесь, потому что здорова.

— Я вижу, — ответил я.

— Что вы видите?

— Милую молодую девушку, которая несет нам чай, – рассмеявшись, ответил я. Но что-то в глазах моего друга привлекло мое внимание.

Казалось, что он испытал приступ острой боли.

— Милая! – пробормотал он. – О боже!

Он сидел молча, не шевелясь; казалось, будто он обратился в глыбу льда. Он как будто смотрел на что-то, различимое в воздухе; но в глазах его запечатлелся такой ужас, что я не сумел выдержать его взгляд. В это время горничная расставила чайные принадлежности, посмотрела на него, на меня – несколько странно – и удалилась.

— Мне очень жаль, Эванс, — сказал я, когда он вроде бы пришел в себя. – Я в самом деле не знаю, что я такого сказал… чем я так сильно огорчил тебя.

— Конечно, ты меня не огорчил, — ровным, далеким голосом ответил он. – И рискну заметить, что это должно разрешить все твои сомнения по поводу того, в самом ли деле я безумен. Ты не знал моей тайны, и я не мог ее тебе поведать. Я не мог рассказать об этом никому – кроме той женщины, — добавил он, указав на высокую женщину, идущую по тропинке.

Он выпил чаю и продолжал задумчиво:

— Шопенгауэр ошибался, приписывая реальность воле. Бессмысленно относить реальность лишь к одному аспекту. К тому же если ты двинешься по этому пути, то самая просвещенная воля исчезнет. Исчезнет и то, что ты называешь сознанием.

— Ты хочешь сказать, что больше не останется никаких желаний…

— Желание растворится. И не останется больше моря…

Он странно посмотрел на меня и продолжил:

— У тебя есть восприятие. Но есть ли понимание? Ты… Я удивлен.

В глазах его снова появился беспокойный блеск, вскоре сменившийся знакомым болезненным выражением. Как неприятно видеть страдания, которые никакими средствами невозможно облегчить. В угасающем свете дня огромные лужайки и кустарники вдалеке погружались в вечный сумрак. Дорожки возле дома теперь, казалось, опустели, и даже крики павлина, неприятные и печальные, затихли. Только высокая женщина продолжала бродить по дорожке; издалека она, с ее копной серебристых волос, производила странное и призрачное впечатление; и мне неожиданно пришло в голову, что она владеет этим местом, что она – зримое воплощение викторианского прошлого. Я чувствовал себя ужасно, мне хотелось уйти – я просто мечтал об этом.

Но беседа со мной явно подействовала на несчастного друга; и поэтому я решил продлить свой визит и даже повторить его по возможности скорее.

Он неотрывно смотрел в сторону женщины.

— Она собирается войти, — вскоре проговорил он. – Если она пройдет по лужайке, то я расскажу тебе свою историю. Это будет сигнал.

— Телепатия, — сказал я.

— Да. И даже больше. Какой-нибудь другой человек может подумать, что я в нее влюбился, — добавил он.

— Очень может быть, — ответил я. – Но почему ты так смеешься?

— Почему? О, ты скоро поймешь. Она поворачивает.

Внезапно я испытал приступ страха. Я не хотел слушать его историю. Я боялся ее. И в то же время я предвидел все это. Я имею в виду не саму историю, а ее смысл, ее атмосферу…

— Ты… ты точно уверен, — спросил я, — что хочешь мне все рассказать, Эванс? Это тебя… не слишком встревожит?

— Я должен тебе рассказать.

— Это было неподалеку от Японии, — начал он без всякой связи с предшествующим. – Мы покинули Осаку пять дней назад; я направлялся в Сан-Франциско. Прошло немало времени с тех пор, как я курил…

Я достал трубку и кисет.

— Почему же ты бросил? – спросил я, рассчитывая сменить тему разговора.

— Я просто остался без этого… Без всех форм иллюзий, за исключением…

— «Верить, что мы что-то делаем, когда мы ничего не делаем», — процитировал я. – Это не так просто, верно?

— У меня была паровая яхта, — продолжал мой друг – казалось, он не услышал моего вопроса. – Одна из мощных яхт, которые делали в девяностых. На ней можно было ходить и под парусами, и на пару. Время шло к закату; было тихо – да, очень тихо. Неподвижно – вот подходящее слово. Я припоминаю, что мне показалось – вокруг нас мир затаил дыхание. Конечно, я не очень понимал, что это такое… Но я в самом деле что-то чувствовал. Это было по-настоящему необычное ощущение – одержимость. И еще небо! Оно было такого удивительного, неописуемого цвета. Оно было темным, густым, темным, темно-синим… Но свет не исчезал – свет, который казался мне таким ярким… О боже!

— Эванс! – воскликнул я, стараясь не смотреть ему в глаза. – Не продолжай, не надо! Ты страдаешь. Тебе с этим не справиться, Эванс!

— Нет. Мне будет лучше. Она идет.

Он указал на высокую женщину, которая пересекала газон, подходя все ближе к террасе.

— Диомидия, — внезапно воскликнул он. – Твое слово?

В ответ женщина сделала странное движение; она отбросила свою палку, всплеснула руками, а потом развела их; она вытянула руки в стороны, опустив ладони вниз. Это был жест, выражавший абсолютную пустоту, абсолютную оставленность. Движение женщины казалось очень точным, в его ритмической красоте таилось непреодолимое, неопровержимое красноречие.

Она повторила движение в обратном направлении. Я могу описать его воздействие как магическое. Я чувствовал: за внешней бессодержательностью скрывалось нечто глубокое и серьезное.

— Ты можешь продолжать, — сказал я, чувствуя, что слова вытекают из меня единым вздохом.

Я не очень внимательно следил за женщиной. Она казалась мне какой-то безличной. Конечно, я мог рассмотреть ее, несмотря на скудное освещение; у меня сложилось впечатление, что у нее была на удивление классическая греческая внешность – и необычайно яркие, светло-голубые глаза. Но совершенно невозможно объяснить, почему я не способен описать ее хоть сколько-нибудь внятно. Она казалась нам пребывающей внутри, хотя эти слова слишком грубы, чтобы передать тот смысл, который для меня важен.

Что касается восхитительного, чудесного языка движений ее рук – этот язык нельзя назвать церемониальным или символическим. Это был не ритуальный язык знаков. Движения были слишком непосредственны, слишком осмысленны, чтобы оказаться частью придуманного языка. Выражение казалось тождественным идее; форма, которая также была и содержанием – тождественна ритму. Возможно, создавая этот внешний – а также и внутренний – зрительный образ, она стала безличной и поэтому неясной – или просто произвела такое впечатление.

Она исчезла. Я не видел, как она ушла. Мое сознание, насколько я могу выразить этот опыт, погружалось в какой-то бескрайний океан. Думаю, что Эванс продолжал свой рассказ, постоянно подчеркивая этот необычайный темно-синий цвет, охвативший все небо – до самых бортов его яхты. Но для меня оставался лишь смутный, нейтральный элемент того, что казалось подсознательным – или отчасти подсознательным – состоянием.

Однако вскоре я увидел то же, что видел он – небеса слабо осветились густой, темной синевой, море стало почти черным. Все вокруг было непреодолимо эффектно, знойно, устрашающе. Почти совершенная неподвижность ровной поверхности воды казалась невероятным феноменом.

Несомненно, для обычного зрительного образа это было просто невозможно. Однако следовало предположить, что нормальный уровень чувств изменился. Предположим, вслед за Платоном, что воздух, которым мы дышим и в котором перемещаемся, может показаться существам из иного, высшего мира чем-то более плотным, по сравнительной плотности он будет для них чем-то вроде воды. А море покажется таким наблюдателям еще более твердым. С научной точки зрения, скажем, почва не так стабильна, как нам кажется. Она движется – но мы не способны воспринять эти движения, как не способны воспринять цвета, выходящие за пределы наших зрительных возможностей.

И вот я вышел из подсознательного состояния, как уже заметил – но как и где?

Над морем что-то появилось. Возникла какая-то фигура. Меня охватили неописуемые ощущения, эмоции: страх, удивление, ожидание, странность – все объединяющая, все изменяющая странность!

Эванс продолжал, он рассказывал свою историю, он делился своей тайной; и теперь эта тайна стала моей – столь же непередаваемой: я пытаюсь описать то, что увидел и почувствовал, но осознаю лишь неуместность слов.

Но в то же время, изо всех сил пытаясь справиться с чувствами и словами, я могу лишь думать о том, что сумею передать томительную страсть, если мне будет дарована сила, если я смогу отыскать некий освобождающий символ. Лишь величайший, невероятный гений мог бы справиться с таким наплывом поразительных, насыщенных образов! Бесконечные ряды бледных подобий – вот единственное спасение, которое оставалось у меня.

Тайна была чудовищно-прекрасна; силуэт, или создание, которое возникло из бездны морской – его очертания были так резки – на фоне этих темных, темно-синих, сияющих, бездонных небес. Как будто весь свет собрался в одной точке, и из тени возник один-единственный образ. В магическом, тончайшем, неуловимом лунном сиянии я различал переливы великолепных жемчужин. Это было чистейшее, абсолютное, подавляющее явлении женственности – и нежные округлые формы словно качались на волнах, словно вздымались над морем. Они были повсюду – в каждой капле воды…

И потом я увидел – и вижу до сих пор, в неизменном, неотвязном, непобедимом ужасе и опустошении, в этой бесконечной, томительной пытке желанием — в адском кошмаре! Но вот оно пошевелилось; оно двинулось; оно обратило на меня призрачный и пристальный взор.

Я не покину этот дом. Диомидия поможет нам. Она уже идет. Она уже рядом.

облако тэгов

облако тэгов