| |

| Статья написана 15 октября 2022 г. 12:26 |

Письмо Норы Галь редактору: Дорогая Ариадна Георгиевна! (Белевцева, издательство «Мир») Наконец-то «Конец детства» дойдет до читателя, для меня — большой долгожданный праздник. И хочется, чтобы вышла книга в наилучшем виде, хотя, как говорит у Экзюпери мудрый Лис, нет в мире совершенства... Спасибо, что хотя бы теперь прислали машинопись. Жаль, что я не видела Вашей правки до перепечатки, мы бы все согласовали и не пришлось бы мне ничего менять в наборном экз. А менять необходимо, не везде могу с Вами согласиться. Но сперва несколько вопросов.

I. Где заглавие романа? Мне прислали, видимо, титульный лист с общим названием всей книги? Кстати, название «Одиссея длиною в жизнь» не слишком удачное. При вселенских масштабах фантастики Кларка жизнь человека — миг, песчинка, раз уж для него вся история человечества — лишь детство, канун зрелости. Да и мелькали похожие названия (напр. «Дорога длиною в жизнь»). Может быть, настоящее название романа стоит на шмуцтитуле, который до меня не дошел? Или замену предложил сам Кларк? на всякий случай прилагаю шмуц в том виде, в каком он, по-моему, должен быть. Не худо бы и тут, а не только в оглавлении, «для верности» указывать и переводчиков, а то бывают накладки. Так, в 1965 г. в т. 3 БСФ («Молодая гвардия») обе переводчицы названы через запятую на обороте титула, а в оглавлении не указано, что «451° по Фаренгейту» перевела Т. Шинкарь, а все 16 рассказов я. И совсем недавно в одном сборнике переиздан рассказ Брэдбери под обеими фамилиями, чем очень огорчена и расстроена как раз ни в чем не повинная Татьяна Николаевна. Подобных недоразумений лучше избегать. II. Очень хотелось бы прочесть предисловие к книге — оно уже написано? Несколько раз сталкивалась со случаями, когда в предисловии заявлен смысл не совсем тот (и даже совсем не тот!), что в книге. Порой автор предисловия читает книгу более бегло, чем переводчик, «въедающийся» в каждую мелочь. А Кларк достаточно сложен. Важно не упустить какие-то подхваты, оттенки, сквозные линии. III. Очень хотела бы взглянуть и на эскиз оформления. Не ровен час, художник соблазнится изобразить на переплете или в тексте раньше времени дьявола — это разрушит загадку! Не зря автор так долго интригует читателя, не раскрывая облик Сверхправителей. До поры сохранить эту тайну необходимо и при оформлении. IV. Теперь по тексту. Кое-где не могу согласиться с Вашей правкой, вынуждена править в наборном экз. (Хорошо хоть, что не в верстке.) Вы ведь знаете, мне важен каждый малый оттенок — и даже то, что на ваш взгляд пустяк, лучше нам было обсудить заранее. 1) Кое-где (дб„ нечаянно) внесены лишние повторы. (Указываю нумерацию по рабочему экз., в наборном правлю.) На с. 13 вставлено: «даже ничем не показал», хотя строкой выше есть «даже не понял». На с. 27 появилось второе только, хотя рядом уже есть «только голос Лиги». 2) Напротив, кое-где Вас смущают повторы необходимые, намеренный подхват, частый у Кларка прием. Эти места опять же правлю. 3) Порой правка снимает инверсию, прием в переводе, в русской интонации важнейший для передачи интонации автора, для стиля и настроения. Фраза возвращается к строю самому обычному, менее выразительному, сдвигается подчас и смысловое, логическое ударение. Например с. 28, 17, 79, 81. «Это серьезный вопрос» — стерто и вяло, совсем не то, что «Это вопрос серьезный». Или — аппарат по спирали начал снижаться: важно (и стоит в конце фразы, под логическим и интонационным ударением) именно снижение, а как именно (по спирали) — второстепенно и в конец попадать не должно, об этом сказано походя, мимолетно. На с. 233 речь о том, чтобы вернуть блеск улицам (зажечь фонари) — лишь переход к более широкому, уже не об одних улицах — вернуть видимость жизни городам, стране, обезлюдевшему .миру, перетяжка этот смысл образа мельчит и уничтожает. Привычный, стандартный порядок слов я везде меняю не зря, а ради эмоциональной окраски, смысловых ударений, даже ритма, который ведь присущ и прозе. Надо помнить и о фонетике, например на с. 11 появилось сочетание их психологи — и фраза чихает! 4) Не стоит бояться отступлений от привычных слов и оборотов (тут я боюсь еще и корректоров). Не надо в речи (хотя бы и полковника), на с. 3 разговорное так? менять на книжное не так ли? На с. 13 невинные — совсем не к месту, речь именно о виноватых и невиноватых! На с. 22 речь о распоряжениях, посланных Стормгрену, чуть ниже они же и есть послания с неба, а отнюдь не посланцы неба! Если на с. 11 у меня неудачен плод гения, не стоило заменять его тяжелым порождением, не посоветовавшись со мной, переводчик ведь может найти и какой-то иной, свой ход. 11 уж совсем не понимаю, почему, не спросив меня, на с. 9 вместо короткого и верного подлиннику «А весь наш мир не един» поставили тяжеловесное и неуместное в этом разговоре «чего не скажешь о всем нашем мире». Сдвинут смысл при правке на с. 32: Кареллен от них (исполнителей) ничего не узнает, потому что они и сами ничего не знают. А «не добьется» совсем не то! Словно он чуть ли не станет пытать их на следствии! Есть и еще подобные сдвиги. Словом, там, где правка вызвана необходимостью по смыслу (напр. в начале двигатель вместо мотора), могу только поблагодарить. Но там, где она стилистическая, вкусовая, выпрямляет фразу по стандарту, снова убедительно прошу БЕЗ МЕНЯ НИ ОДНОЙ САМОЙ МАЛОЙ МЕЛОЧИ НЕ МЕНЯТЬ. Конечно, есть и стилистические поправки, с которыми я согласна (и спасибо за «запестрели», с. 26!), но все равно давайте их обговаривать вместе, чтобы не пришлось мне на какие-то неожиданности наталкиваться уже в верстке. Очень прошу! Еще ряд пожеланий — в основном к корректорам. Понятно их старание добиться единообразия. Но оно невозможно например, в написании Солнце и Луна. Одно дело — солнце закатилось, луна зашла в обыденном смысле, глазами землянина, — и совсем другое в астрономическом значении, в космических масштабах: Солнце взорвалось (или погасло), Луна стала вращаться. Отсюда в тексте «разнобой», который важно соблюсти! Там, где к «галочке» — замечанию корректора по пунктуации не ставлю ни плюс, ни минус, пусть решает. Но кое-где общепринятая норма не годится! Например, обычные запятые вокруг «вводных» слов и оборотов вроде несомненно, уж конечно убивают интонацию там, где слова эти не второстепенны, не «между прочим» сказаны, а сами несут на себе важнейшее логическое и эмоциональное ударение! Прошу с такими, везде отмеченными, исключениями из правил непременно СЧИТАТЬСЯ. Н. Галь

|

| | |

| Статья написана 13 октября 2022 г. 11:11 |

(Анна Ильинична Мирлис защитила диссертацию по редактированию научной фантастики в 1969 году, публиковала статьи на эту тему до 1982 года) Норе Яковлевне Галь 1. Каким Вы представляете себе язык научно-фантастического жанра в идеале? Из каких особенностей складываются, по-вашему, его основные отличия от языка обычной художественной прозы? 2. С какими основными трудностями Вы сталкиваетесь при переводе научной фантастики? Как пытаетесь их преодолеть? С какого языка — какие трудности? 3. Как Вы относитесь к новообразованиям/неологизмам/ в литературе и в научной фантастике, в частности? Какова, по-вашему, роль новообразований в научной фантастике? Можно ли обойтись без них? В чем, на Ваш взгляд, специфика словотворчества фантаста сравнительно с более «традиционными» жанрами литературы? 4. Какие случаи заставляют Вас прибегать к новообразованиям в Вашей художественной практике? Какие задачи призваны решать эти лингвистические новации? 5. Что Вы думаете о месте научной терминологии в научно-фантастических произведениях? Существуют ли, на Ваш взгляд, особые, дополнительные функции у «фантастических» терминов?

6. Чем Вы руководствуетесь при переводе новых слов и новой терминологии? В каких случаях достаточно прямого перевода, а в каких необходимо создание новых слов? 7. Как Вы образуете новые слова («технология» их «производства»)? Каковы источники новой лексики (лингвистические, общественные, научно-технические)? Существуют ли какие-то излюбленные приемы словообразования? 8. Известны ли Вам случаи, когда нововведения, предложенные кем-либо из фантастов, входят в систему языковых средств других авторов и даже становятся общепринятыми в фантастике? 9. Можно ли обнаружить что-то общее в словотворчестве фантастов разных стран / какие-то общие принципы, приемы / или же оно идет разными путями? 10. Что можно сказать о взаимовлиянии советской и зарубежной фантастики в плане словотворчества? Естественны ли прямые переходы языковых моделей, некоторых неологизмов либо отдельных их элементов их одного языка в другие? Можете ли Вы назвать подобные случаи? 11. Не обнаруживаете ли Вы у себя стремление к англизации, русизации, американизации и т. п. новообразований при их переводе? Чем это объясняется? 12. Является ли характерной для Вашей совместной работы с редактором общность лингвистических позиций по отношению к сло-вотворчеству? Приведите примеры характерных оптимальных решений творческих споров. 13. Можно ли рассчитывать на закрепление «фантастического» словотворчества в активном словаре? 14. Что Вы думаете о проблеме стиля в научной фантастике? Имеются ли, на Ваш взгляд, какие-либо общие стилевые особенности в этом роде литературы? 15. Удовлетворяют ли Вас по качеству языка переводы зарубежной фантастики? Какие, на Ваш взгляд, типичные ошибки и искажения допускают переводчики, работая с научной фантастикой? Не приходилось ли Вам наблюдать случаи художественных потерь (находок) при переводе словотворчества на другие языки? С чем это связано? 16. Как отражается на процессе перевода научной фантастики (в т. ч. ее словотворчества) характер Вашего образования или Ваша другая профессия (если она есть)? Какие специальные знания понадобились Вам при переводе отдельных научно-фантастических произведений? 17. Чем привлекает Вас научная фантастика? 18. Какие произведения советской и зарубежной фантастики Вы считаете лучшими? 19. Что Вы можете сказать о месте научной фантастики в читательском репертуаре по сравнению с другими видами литературы? 20. Каковы, на Ваш взгляд, тенденции развития научно-фантастического жанра? Что Вы хотели бы видеть в нем? 21. Занимаетесь ли Вы преимущественно переводом или также созданием оригинальных произведений научной фантастики, их редактированием, исследованием? Дорогая Нора Яковлевна! Заранее признательна Вам за внимание и (по возможности, неодносложные) ответы. А. И. Мирлис Уважаемая товарищ Мирлис! Признаться, добрая половина Ваших вопросов от меня крайне далека. Я не лингвист и не теоретик. С другой стороны, в своей книжке «Слово живое и мертвое» («Книга», 1972, сейчас идет верстка 2-го, исправленного издания) я очень о многом пишу подробно и часто ссылаюсь как раз на науч. фантастику, нашу и переводную, привожу много примеров. Не имею никакой необходимости выписывать здесь куски из этой книжки, но и она бы Вам пригодилась больше, чем мои ответы на эту анкету. 1. Язык фантастики должен быть языком хорошей художественной прозы. Никаких принципиальных жанровых отличий тут, по-моему, быть не может и не должно. 2. Когда переводишь рассказы и повести с «фантастической» химией, биологией, звездоплаванием и пр., надо разобраться в каких-то азах соответствующей науки. Но ведь и перевод не-фантастики требует простейшей грамотности, культуры работы: переводишь Экзюпери — разберись в авиации, Драйзера — в экономике и финансах, Дж. Лондона — в золотоискательстве и пр. Не умея пользоваться хотя бы энциклопедиями, неизбежно разведешь развесистую клюкву в любом жанре и в переводе с любого языка. 3. «Неологизмы» считаю необходимым сводить к минимуму в любой области, в т. числе и в Н/Ф. Прикрываясь «спецификой» (научной и фантастической), многие авторы и переводчики безобразно засоряют язык. Это — дурная мода и в Н/Ф, и в публицистике, и во всех науках. То же относится и к американизмам и латинизмам. Пишут «инвазия» вместо вторжения или нашествия, «реабилитация» (в медицине — слуха, зрения) вместо восстановления, в той же «Лит. газете» — «шоустар», «суперстар», хотя есть русское слово «звезда экрана», и т. п. Об этом у меня в книжке много и подробно, «специфика» Н/Ф тут ложная. ПОЧТИ ВСЕГДА для научного, фантастического термина можно найти русское слово или оборот. Изредка, если ничего равноценного и впрямь нет, можно и перевести или сочинить новое слово — это решаешь каждый раз по ходу дела. Теоретизировать по этому поводу мне не приходилось и, признаться, нет охоты. (8 ) Изредка пользовалась словами Стругацких (видеофон, космоскаф, хотя делала и космический бот). Боюсь, в анкете сквозит склонность к чрезмерному мудрствованию: какие уж такие особые задачи у лингвистич. новаций (4) и дополнит. функции фантастических терминов (5) и «технология» их «производства» (7)? Слова и термины Н/Ф, как и просто в науке и в жизни, надо образовать по законам РУССКОГО языка (думаю, вычислитель, вычислительная машина — куда лучше, чем компьютер, примеров — без числа, и в моей книжке тоже). Механическое введение непереведенных англицизмов или образование новых слов на англо-американский лад идет либо от лености мысли, от простой кальки, либо от дурного мнимонаучного снобизма. Никаких «америк» я тут (и в своей книжке) не открываю, вспомните, что говорил о языке Ленин, что писал К. Чуковский — все это более чем злободневно и отнюдь не устарело! 12. Редакторы бывают разные, их позиции — тоже. 13. Какие-то отдельные находки (как и не в фантастике), вероятно, останутся (тот же видео — но не визио — фон). 14. Не вижу отдельной проблемы стиля в фантастике. Н/Ф, как и любой другой жанр, бывает хорошая, талантливая — и плохая, бездарная, скучная (а о СКУЧНОМ жанре высказался, помнится, еще Вольтер). Стругацкие пишут иначе, чем Ар. Громова, Лем — не так как Брэдбери и т. д. У каждого свой стиль — и все хороши и интересны (если не загублены плохим переводом). А иные авторы (напр. Фр. Хойл, частью А. Кларк) хорошо, интересно думают, но не очень владеют худож. образом и речью, — это в переводе вдвойне проигрывает, если переводчик тоже склонен к «научной» сухости, протокольности или кальке. Почти трагический не-переводный пример — тоже литератор-ученый, да еще зачинатель (а первопроходцу всегда труднее!) — покойный И. А. Ефремов: великолепные замыслы, но люди двухмерны, а речь их — и автора — обидно бедная, штампованная, подчас ходульная, даже безвкусная. Но, повторяю, это не закон жанра и стиля, а беда писателя. 15. Об этом подробно у меня в книжке (в I-м изд. на стр. 10, 31/32, 33, 37/8,40, 58/9,78, 88/9,90,94, 111,117, 129 — прямые ссылки именно на Н/Ф, не названных примеров из нее гораздо больше). 16. По специальности я литературовед-западник, диссертацию когда-то защищала об А. Рембо, что от Н/Ф довольно далеко. А как переводчику мне постоянно приходится иметь дело с самыми разными областями знания (не только для Н/Ф!) — и тут попросту нужна добросовестность и культура работы, умение пользоваться справочниками, советоваться со специалистами, помощь квалифицированного и добросовестного редактора, если таковой имеется. ВСЕ знать невозможно и от ошибок никто из нас не застрахован, только надо бы, чтобы их было поменьше — и не очень кромешных! 17. Глубокой и смелой мыслью, живыми образами, человечностью — т. е. тем же, чем привлекает вся настоящая литература. Ибо ХОРОШАЯ Н/Ф — часть большой литературы, а не некий внелитературный гибрид, «специфично» в ней лишь стремление решить и заострить человеческие, исторические, философские задачи на фантастич. материале. Если это умно и талантливо делает настоящий художник, это привлекает. А, скажем, обычные на Западе «космические» детективы или слегка подкрашенные под фантастику «производственно-космические» схемы (такое случается у нас) — не привлекают. 18. Мне интересен у нас — Ефремов (мысль, а не исполнение), Стругацкие, Громова, появляются новые интересные имена (напр. К. Булычов). На Западе — Брэдбери, Лем (не юмористика), Саймак, есть отличные вещи у Старджона, Азимова, Шекли, Кларка, Тенна, люблю «Сестру Земли» П. Андерсона. 19. Не первый год вижу, что интерес к Н/Ф очень велик у самых разных читателей, от школьников до академиков. 20. Об этом можно писать статьи и диссертации — занятие не для меня. Интересно и умно выступал по теории этого дела Ю. Кагарлицкий. 21. Редактировала переводы, давала рецензии для издательств, когда там решали — переводить ли ту или иную книгу. В последнее время заниматься этим недосуг. Н. Галь 28/X-74

|

| | |

| Статья написана 11 октября 2022 г. 17:16 |

Письмо Норы Галь Аркадию Стругацкому. цитата A. H. Стругацкому Глубокоуважаемый Аркадий Натанович! Очень рада, что предисловие к этой книге согласились писать именно Вы. Мне кажется, она — из лучших в планах «Мира», хотя у Саймака есть романы и более жгучие (Time is the Simplest Thing! Да и City). И, по-моему. тут очень видна живая нить, связующая фантастику с такими сугубо реалистическими вещами, как. скажем, «Убить пересмешника...» Харпер Ли. Судьба угасающих, полунищих городишек, где человеку некуда податься, людские характеры и судьбы. — право же, у Милвила и Мэйком6а много общего! Да и городок из «Вина из одуванчиков» им сродни. Е А. Девиса смущает библейское название (книга Пророка Исаии, гл. 40, ст. 68: Всякая плоть — трава, и вся красота ее. как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цветок, когда дунет на него дуновение Господа; так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.) Не знаю, надо ли этого пугаться? Саймак явно не имел в виду весь этот кусок, смысл книги к Господу имеет отношение весьма отдаленное. И когда-то у нас спокойно издавали «Путь всякой плоти...» Бэтлера. не пугаясь того же библейского термина. Обычному читателю название ничего не подскажет. А тот, кто знает Библию, только упрекнет нас в малограмотности, если мы название изменим. Это-то не хитрость. я в давнем разговоре с Евг. Арт. даже предлагала на всякий случай — "Все живые..." и ему, кажется, пришлось по душе. Очень хотелось бы знать Ваше мнение! С большим интересом жду Вашего предисловия, стократ — Ваших и Б.Н. новых книг. Всего Вам доброго! Н. Галь 1.VI-67

|

| | |

| Статья написана 9 октября 2022 г. 10:22 |

Ещё один отзыв Норы Галь: цитата « Рифы космоса» Фр. Пола и Дж. Уильямсона мне сильно не по душе. Слишком тут много от дешевого чтива, слишком много ужасов и натурализма («Банк плоти»), слишком сомнителен пресловутый «хэппи энд». Мысль о Машинном разуме, определяющем судьбы людей, и о том, что решения Машине в конечном счете подсказывают люди, способные обернуть ее власть во зло, не нова. А освобождение и возврат к более или менее человеческой жизни достигается отнюдь не в результате человеческой борьбы и усилий. В целом и концепция книги и авторская манера мне глубоко несимпатичны — м. б., это и субъективно.

|

| | |

| Статья написана 8 октября 2022 г. 12:37 |

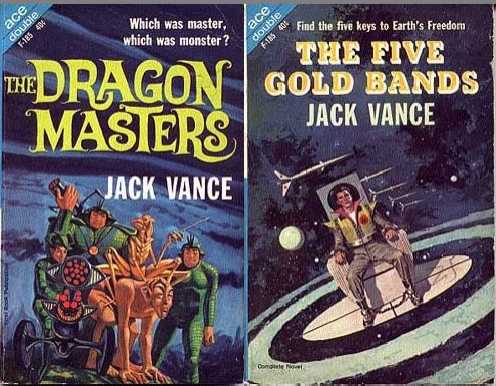

Из отзывов Норы Галь на прочитанные книги: цитата Фесенко, «Мир» Ромуальд Алексеевич, С благодарностью возвращаю прочитанные книги. На всякий случай вот мое мнение о них — м. 6., пригодится. J. Vange — низкопробное чтиво, много крови и ужасов, дешевый герой — классический ирландец (во 2-й повести), ничего человечного и человеческого, достойного перевода, в обеих повестях не нахожу. L. del Rey — скучноватый парафраз на темы скандинавской мифологии, что-то вроде янки НЕ при дворе короля Артура — переводить, по-моему, никакого смысла. J. Blish — к сожалению, на двух планетах способны кое-как отказаться от вражды ТОЛЬКО потому, что уж с третьей им обеим воевать не миновать. Концепция неважная, художественные достоинства много ниже среднего. Th. Scortia — тысячная вариация на тему о механизированном и упорядоченном будущем, от которого людей так тошнит, что они ищут выхода (или развлечения) в убийстве или в смерти. По-моему, не годится. Р. Anderson. Sister Planet — Несмотря на жестокий конец (по-своему он оправдан) повесть, думаю, заслуживает внимания. Но переводить надо с толком, огрубить психологию — значит загубить вещь. Тут важен оттенок каждого слова, переводчику понадобятся большой такт и чувство меры1. Всего доброго! Н.Г. 7.XII-64 Vange — очевидно, Вэнс. Вероятно, имеется в виду Ace Double 1963 гогда:

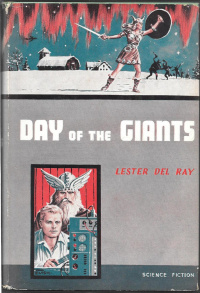

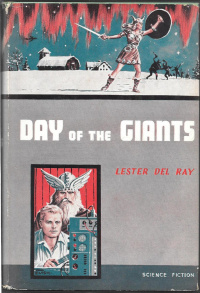

(герой романа "Пять золотых браслетов" носит классическое имя Пэдди). Дель Рей — "Век гигантов".  | | 1959, роман Тор и Локи похищают двух братьев из современной Америки: силача Ли Свенсена и простоватого на вид Лейфа. Как оказалось, близок конец света. В грядущей битве с воинством Ётунхейма не обойтись без помощи землян. |

|

Блиш — Скортиа — затрудняюсь что-то предположить. Не так много он написал, и два его романа, вышедших до 1964 года, совсем на другую тему.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов

М.:

М.: