| |

| Статья написана 13 июня 2014 г. 12:45 |

Никогда не читал Мэрион Зиммер Брэдли, даже "Туманы Авалона". И теперь, видать, никогда уже не прочту. Ввиду вот этого: раз; два. Англ. 18+. Если коротко: по первой ссылке цитируются судебные протоколы по делу Уолтера Брина, мужа Брэдли и отца ее детей, по делу о совращении малолетних. Подробнее см. англовики; его судили несколько раз, кажется, три, в последний раз дали 10 лет. Брэдли не просто знала о его поведении, но и "приняла [accepted] совращение 14-летнего мальчика" (это я цитирую англовики про саму Брэдли). Из протоколов ясно, что, кроме прочего, Брэдли было в общем-то все равно, когда ее сын от предыдущего брака, Дэвид, в 15 лет сказал, что отчим его не домогается, потому что он, Дэвид, для отчима староват. Брин, как видно, предпочитал мальчиков лет 10-13, и Брэдли об этом знала. Из второй ссылки следует, что Брэдли сексуально развращала собственную малолетнюю дочь — со слов дочери, — и вообще была сдвинута на почве наркотиков, оргий и садизма. И даже если вторая ссылка может оказаться вымыслом (ибо психика людей, выросших в таких условиях, сильно страдает), первая остается. “Marion always said she’d divorce Walter if he did this again. She seems to think that he molested both [Victim X] and [Johnny Doe 4], but she was rather startled when I told her about the letter to Dr. Morin about [Johnny Doe 3]. She said that she thought Walter thought of [Johnny Doe 3] as a son” (из дневника Элизабет Уотерс, соавторши Брэдли и ее любовницы). И собственного сына, судя по всему, она тоже того. Там вообще длинная история, и чем дальше, тем омерзительнее. Вот тут отчим одного из развращенных мальчиков приводит показания Элизабет Уотерс в суде (со ссылками) насчет того, как Брэдли тискала дочь в ванне, когда той было девять лет, как она привязывала ее к стулу и грозила вырвать зубы щипцами, как Патрик, сын Брэдли, сказал Уотерс, что мать его развратила: Moira also told Lisa that her mother had groped her breasts in the shower when Moira was 9. When Lisa asked Marion about it, Marion never denied it, merely made some bizarre comment that girls that age didn't have erogenous zones. Moira also told Lisa that Marion had tied her to a chair and threatened to pull out all her teeth with a pair of pliers. Marion admitted doing it as a way to punish Moira. Marion's son Patrick told Lisa that Marion had molested him. Lisa did nothing to check into this.

"А на *** такие книжки, — бормочет под нос себе" (с)

|

| | |

| Статья написана 1 июня 2014 г. 20:57 |

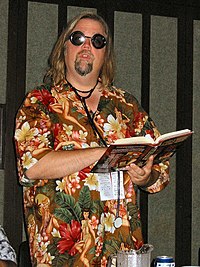

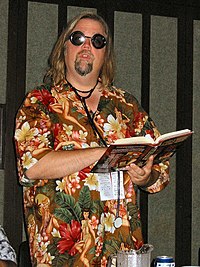

Джей Лейк (06.06.1964 — 01.06.2014) Последние годы фантаст Джей Лейк умирал от рака. Умирал не тихо, а, можно сказать, публично — писал о самочувствии в соцсетях, делился с миром многим из того, что его тяготило. Почти ни на что не надеялся. Почти каждый его пост в Фэйсбуке рождал волны эмпатии. Это был тот опыт, которого многие из нас подсознательно надеются избегнуть — опыт соседства не со смертью, но с медленным, безнадежным умиранием. Джей Лейк транслировал этот опыт urbi et orbi, не щадя ничьих чувств — и, наверное, правильно делал. Хотя ему самому было, может быть, все равно. При этом его доброта никуда не делась. Я написал ему письмо полтора года назад, когда переводил его рассказ из сборника "The Mammoth Book of Steampunk", "Том Эдисон и его телеграфический гарпун", — у меня возникли вопросы по тексту. Выяснилось, что действие рассказа происходит в продуманном альтернативном мире романа "Original Destiny, Manifest Sin" (игра слов на Manifest destiny), который Джейк тогда писал. Я не знаю, успел он его закончить или нет. Рассказанную Джейком "фоновую" историю я включил в сноски, но сборник, запланированный в "Лениздате", так и не вышел, и неясно, выйдет ли вообще. На русском, как я понимаю, вышел единственный роман Лейка — "Зеленая" (2012) и несколько рассказов. Клокпанковская трилогия "Mainspring", "Escapement" и "Pinion" (мы вспоминали о них на стимпанковском мероприятии на "Интерпрессконе") — увы, нет. А вообще он написал 12 романов — и еще столько же, наверное, придумал, но написать не успел. Доброй дороги.

|

| | |

| Статья написана 23 мая 2014 г. 12:52 |

Читаю помалу "Ancillary Justice" Энн Лекки — НФ-роман, только что получивший "Небьюлу", — и заранее (не) завидую переводчикам. Понятия не имею, объясняется фишка дальше или нет, но главгероиня априори воспринимает всех прочих существ не как he, а как she. И если не может определить пол, и если знает пол тоже. Сначала удивляешься обилию женских персонажей, потом аккуратно врезаешься во фразу she was probably male, потом тебе сообщают, что другая персона, о которой говорилось she, — точно мужик/самец. Прекрасно.

На русский это переводимо, разумеется, но только текст будет гендерно окрашен куда ярче — в отличие от английского, где пол маркируют только местоимения, у нас его будут маркировать все глаголы единственного числа в прошедшем времени. На эстонский это непереводимо в принципе. Местоимение третьего лица общее для обоих родов, tema, глаголы пол не маркируют вообще. Как будет выкручиваться переводчик — я не знаю. Наверное, никак. Этот аспект текста останется непознанным. С японским, видимо, тоже некоторая засада. Местоимения-то могут быть разные, "карэ" и "канодзё", но, во-первых, местоимения вряд ли появятся в тексте, во-вторых, непонятно, какие ставить, допустим, финальные частицы — они для разных полов местами разные. Ну и вообще словоупотребление для разных полов немного разное. Блестящий эксперимент, и хотя я понимаю, из какого лингвистического феминизма растут его ноги, все равно проблема замечательная.

|

| | |

| Статья написана 22 апреля 2014 г. 23:39 |

Для родной газеты. Способен ли белоэмигрант принять и понять большевика и сделаться частью новой России – страны, поголовно травмированной Гражданской войной? Российский режиссер Константин Лопушанский прославился во время перестройки, когда вышла на экраны его нашумевшая лента «Письма мертвого человека» – умная и трагичная, как сейчас принято говорить, постапокалиптика. За ней последовали не менее интеллектуальные «Посетитель музея», «Русская симфония» и «Конец века», в 2006 году состоялась премьера не очень удачной экранизации романа Аркадия и Бориса Стругацких «Гадкие лебеди».

Новый фильм Лопушанского «Роль» вышел в прокат в этом году и был показан на кинофестивале «Темные ночи». Это не откровенно фантастическая, но и не слишком реалистическая история русского актера Евлахова, который в 1919 году, убегая от ужасов большевистской революции и Гражданской войны, на сибирском полустанке встречается лицом к лицу с красным командиром Плотниковым – и обнаруживает, что видит своего двойника. Плотников вскоре гибнет. Несколько лет спустя Евлахов, живущий в благополучном финском Выборге, решает тайно поехать в советскую Россию, чтобы сыграть роль Плотникова – но не на сцене, а в жизни. Вдохновленный идеей театрального философа Евреинова о «театре для себя», он хочет поставить величайший актерский эксперимент и проверить себя: сможет ли он, артист, которому рукоплещет Европа, перевоплотиться в легендарного краскома, да так, чтобы никто из боевых товарищей Плотникова не учуял фальши? «Это не патриотический блокбастер», – говорит Константин Сергеевич с ноткой грусти, имея в виду, что в российском прокате такие ленты особым спросом не пользуются. Раскол российской души – Вы снимаете фильмы чаще, чем снимал покойный Герман, но не слишком: восемь фильмов за 35 лет. «Роль» готовилась семь лет... – Всякий раз сложно запуститься. Когда заканчиваешь фильм, какое-то время уходит на размышления, что делать дальше. Я ведь сам пишу сценарии – в отличие от режиссеров, занятых в индустриальном кинопроизводстве. Они не успеют закончить один проект, как группа сценаристов под руководством продюсера уже готовит следующий. Я – идеолог и сторонник авторского кино. Год уходит на то, чтобы осмыслить жизнь вокруг и понять, о чем нужно высказаться. Сценарий – еще год. Мучительнее всего поиски финансирования. Мои замыслы довольно сложны, структура финансирования от года к году становится хуже. Бессмысленнее. На преодоление этого безобразия уходит время. Потом производство – на пару лет... Мне хотелось бы снимать чаще. Замыслов хватает, но... Сценарий фильма, который я хочу снимать сейчас, написан в 2010 году. – Как появилась идея «Роли»? Вы отталкивались от концепции Евреинова? – Нет, Евреинов возник уже в процессе изучения материала. Тут две идеи сошлись. Одна возникла в 1980-х годах: мир, стилизованный под 1920-е годы, новая поэтика, стиль прозы Андрея Платонова. Мы со сценаристом Павлом Финном хотели рассказать о писателе, похожем на Платонова: он возвращается с Гражданской, теряет память, а когда вспоминает, ощущает то же, что чувствовал Раскольников, когда убил старушку.

– Плотников–Платонов – это осознанная перекличка? – Да, такая ассоциация... В 1990-е во мне зрела другая идея: актер, выступающий в роли другого человека, на наших глазах создающий драматургию жизни. Мистика актерской профессии... Но эти идеи не соединялись никак. Только после «Гадких лебедей» они в моем воспаленном сознании сошлись, и возникла «Роль». Долгим был путь к этому замыслу. – Почему эпоха Гражданской сейчас так интересна? Взять того же «Адмирала»... – Наверное, по аналогии. Любой революционный период – это в какой-то степени маскарад. В нашей эпохе тоже был не так давно революционный период, сейчас мы живем в постреволюционном мире. И этот маскарад – он привлекает. Дима Быков интересно написал о моем фильме: он на первый план выдвинул именно структуру жизни, когда каждый играет какую-то роль – и теряет свою сущность. – Когда закадровый голос говорит в финале, что Евлахов понял загадку русской истории, что имеется в виду? Вы сами знаете, что это за загадка? – Для меня было важно показать, что герой в своих размышлениях ушел так далеко от реальности, что его сознание сдвинулось. Это больное сознание: раздвоение души, слияние двух душ, противостоящих друг другу в Гражданской войне. По сути – раскол внутри одной души, раскол культурного российского менталитета. В этом плане герой имел право говорить о тайне русской истории. Я как автор говорить о ней, конечно, не имею права – это была бы невероятная претензия.

Фантастика, но не совсем– Местами «Роль» смотрится почти как «Адмиралъ»: с одной стороны, красные звери сжигают пассажиров в топке паровоза, с другой – почти безупречная «Россия, которую мы потеряли» на фотографиях в финале. Чистенький Выборг, грязный Петроград... – Выборг и правда был чистенький город, и мне был важен контраст: с каких бытовых вершин герой идет в грязь философского понимания мира? Это ведь жертвенный шаг, шаг безумия, для обывателя не очень понятный. От добра добра не ищут и так далее... Белые, конечно, не были белыми и пушистыми, Гражданская война отличалась невероятной жестокостью, но красные тут преуспели. Людей и правда в топках жгли – правда, жгли и те, и другие... Но смысл не в том, чтобы показать, что эти хорошие, а те плохие. Финал не имеет отношения к белой России – только к Серебряному веку. Фотографии великих актеров отсылают к утерянному идеалу искусства. Тут можно было и Париж показать. – Легко ли работать с гениальным актером Максимом Сухановым? – Легко – именно потому, что он гениальный актер. Я благодарен судьбе за то, что она нас свела и мы подружились. Работать с Максимом – одно удовольствие. Оставаясь в рамках замысла, он наполняет материал своим актерским содержанием, жизненным опытом и прочим. Это дорогого стоит. Великие актеры отличаются тем, что кроме поверхностного, непосредственного содержания играют и на более глубоких уровнях, открывая второй смысл, третий, четвертый... Это уже глубина актерской личности. Суханову такие вещи легко даются. – Вы известны как режиссер, снимающий притчи, часто фантастические. Видите ли вы себя как фантаста – и можно ли назвать «Роль» фантастикой? – Та фантастика, которой я занимался, это, по сути, философское кино. Фантастика позволяет выйти за рамки бытовой реальности в метафорическое осмысление жизни, не более. В этом плане я не фантаст. Другое дело, что я иногда уговаривал моего друга Славу Рыбакова (фантаст Вячеслав Рыбаков, автор романов «Очаг на башне», «Гравилёт “Цесаревич”» и других – Н.К.) стать автором сценария, хотя он и противился – понимал, что от написанного им мало что останется, и я, как он говорил, «надругаюсь над созданным». Мне нужен был профессионал, знаток жанра, чтобы не изобретать велосипед. Тем более Слава – ученик Стругацких, а «Гадкие лебеди» сняты по их роману. В «Письмах мертвого человека» Борис Натанович Стругацкий был соавтором сценария. «Гадких лебедей» мы ему показывали, и он благословил нас на то, чтобы уйти от первоисточника... Повторяю, это не та фантастика, к которой мы привыкли. Под фантастикой мы подразумеваем механизированные фантастические сказки, которыми полон экран, фэнтези и прочее. Это совершенно с другого берега фильмы, ничего общего с моими. Философия против юмора – Многим показалось, что ваши «Гадкие лебеди» значительно уступают первоисточнику... – Конечно, уступают – в романе содержание многообразнее. И значение для своего времени он имел гораздо большее. Я сам читал «Гадких лебедей» под партой, тайно, в перепечатке... Все понимали, о чем идет речь: «мокрецы» – это интеллигенты, главный герой – Владимир Высоцкий... Но весь этот материал в 2006 году уже не звучал. Звучало другое: поразительное предчувствие детей-индиго, о которых в 1960-е никто и не слышал. Вот о них я и снимал «Гадких лебедей». Это малая часть того, что заложено в книге. Конечно, любители Стругацких были глубоко оскорблены отсутствием всего остального. Кого-то фильм разочаровал, кого-то, кто не так сильно держался за роман, вдохновил и взволновал. – У вас есть любимая книга Стругацких? – Больше всего я люблю «Улитку на склоне». Но это неэкранизируемая вещь. Магический совершенно текст. – «Гадкие лебеди» называли неразвлекательной фантастикой. Есть интересная черта, которая роднит экранизации Стругацких: вашу, «Сталкера» Тарковского, «Дни затмения» Сокурова, «Трудно быть богом» Германа. Это фильмы с притушенной цветовой гаммой, философичные, но абсолютно неразвлекательные – в отличие от первоисточников. Весь юмор братьев Стругацких теряется. Почему так происходит? – Это неслучайно. К Стругацким обращались режиссеры, желавшие вытащить из их книг философское содержание. Юмор хорош в литературе, но если его перенести на экран, получится некое снижение. Наверное, это всех и останавливало. Свои соображения я уже высказал: юмор «Гадких лебедей» связан с прошлым, которое уже навязло в зубах, все о нем знают... Тарковского в «Пикнике на обочине», по которому снят «Сталкер», привлекало совсем другое, не зря он заставил Стругацких писать двадцать пять вариантов сценария и сделал в итоге философскую, даже религиозно-философскую вещь. Но были и попытки оставить в сценарии литературу – неудачные: «Отель “У погибшего альпиниста”», «Чародеи», немецкое кино «Трудно быть богом». Я, кстати, был знаком с его режиссером Петером Фляйшманом. Он замечательный винодел. Мы с ним встретились в Португалии, с нами еще был Саша Кайдановский, и Петер водил нас по разным винным местам. Рассказывал про виноделие. Про кино вообще ничего не говорил. Папики, а вот и мы! – Вы были ассистентом на съемках «Сталкера» в Таллинне. Что вам больше всего запомнилось? – Я учился на Высших режиссерских курсах, а Андрей Арсеньевич читал нам лекции о кинорежиссуре, очень содержательные. Меня и еще пару человек он взял на практику на «Сталкер». Это событие на всю жизнь: вот он, твой обожаемый мэтр, рядом, создает на твоих глазах шедевр – и ты видишь, куда каждый гвоздик забит. Тарковский серьезно относился к практике, давал нам режиссерские задания, я к нему ходил в гостиницу «Виру»: распечатывал все на машинке, хотя это стоило огромных трудов, рисовал движения камеры... После чего Тарковский рассказывал, почему это все никуда не годится. (Смеется.) Помню, он как-то попросил меня разработать финал. Я придумал такую концовку: сталкер открывает в каком-то сарайчике дверь – а там квадрат звездного неба. До того я написал сцену с тонкими деревьями, но тут Тарковский сыронизировал, мол, это намек на живопись Возрождения... Мой финал его удивил, но он ничего не сказал. Прошло тридцать лет – и в «Гадких лебедях» я снял этот финал. Девушка протирает окно, решетка исчезает – и появляется звездное небо... – Здорово. И очень метафорично. – Одно время мне казалось, что надо сделать другой финал, вот такой: герои все выходят, стоят и ждут Будущее. Ветер, поле бесконечное, степь, пыль... И Сахаров стоит, и Стругацкие, и режиссер, и Славу Рыбакова я хотел поставить... Мы ждем Будущее, которое так звали, и вдруг из пыли появляется толпа бритоголовых братков с цепями, и эти братки говорят: «Папики, а вот они мы!..» Такое Будущее! Ох, хотелось мне это снять... Но потом я подумал, что это будет слишком публицистично. Хотя, может, и надо было. – Как писали Стругацкие: «Будущее создается тобой, но не для тебя»? – Вот-вот. У Стругацких меня привлекает еще одна черта – они позволяли себе говорить о человечестве очень нелицеприятно. Мало кто из писателей так может – боятся реакции читателя, видимо. – Насколько повлиял на вас Тарковский? – На той практике он ко мне пригляделся, что-то понял про меня, потом, на втором курсе, я стал с ним советоваться по каждой серьезной работе. Уже после обучения помог подготовить к печати его лекции... Мы стали более дружески общаться, говорили обо всем – о религии, о философии. – То, что сейчас происходит с культурой в России – коммерциализация снизу, идеологизация сверху, некий хаос посередине, из которого появляются временами замечательные вещи, – это нормальная ситуация? – Хорошо сказано, между прочим, этакий гамбургер... Нет, ситуация не нормальная. Боюсь, из этих экскрементов я могу и не вынырнуть с новым замыслом. Это меня пугает и бросает в холодный пот. Непонятно, куда выныривать из этого ужаса.

|

| | |

| Статья написана 20 апреля 2014 г. 18:29 |

Для родной газеты. Фильм достаточно фантастический, так что. Прекрасный фильм «Отель “Гранд-Будапешт”» из трагикомической буффонады незаметно для зрителя превращается в эпитафию давнему прошедшему, которое непременно воскреснет, сменив унылое настоящее. Картина Уэса Андерсона совершенно не похожа на своих соседок по киноафише. Структура «Отеля “Гранд-Будапешт”» весьма затейлива и напоминает структуру сказок «1001 ночи» (или имитировавшей их «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого, по которой польский режиссер Войцех Хас снял в 1965 году изумительный фильм чем-то сродни «Отелю»). Эту структуру называют еще «шкатулочной», потому что несколько сюжетов словно бы вложены один в другой.

Итак: в наше время некая девочка приносит к памятнику восточноевропейскому Писателю цветы, садится на скамейку и читает его роман. В 1980-х пожилой Писатель (Том Уилкинсон) рассказывает на телекамеру о том, как в 1968 году он, будучи еще молодым (Джуд Лоу), ездил в социалистическую республику Зубровка, остановился в некогда роскошной гостинице «Гранд-Будапешт» и повстречался там с загадочным стариком по имени Зеро Мустафа (Ф. Мюррей Абрахам). Миллионер Мустафа однажды был владельцем отеля и, более того, остался им даже при новом строе – такую он заключил сделку с властями, променяв на гостиницу большую часть своего богатства. Этот отель дорог Мустафе, потому что давным-давно, в 1932 году, он был там портье... и лишь с этого момента начинается основная история, которую, по идее, хочет рассказать нам режиссер и автор сценария. Но не стоит думать, что все эти довески и виньетки, соединяющие историю Мустафы с современностью, излишни. Нет, в «шкатулочной» структуре есть свой великий смысл, который откроется ближе к финалу. Вокруг «Мальчика с яблоком» «Отель “Гранд-Будапешт”» снят так, чтобы поразить зрителя. Это не первый фильм Уэса Андерсона с «усиленной», более яркой, нежели в жизни, цветовой палитрой – вспомним хотя бы «Королевство полной луны» (2012), трогательную историю о сбежавших влюбленных подростках (действие той ленты тоже происходило не в современности, а в американских провинциальных 1960-х). Не менее нарочиты и центрированные на всех планах кадры – каждая сцена тут подражает «Тайной вечери» Леонардо да Винчи с ее строжайшей геометрией. Декорации тоже искусственны: они не столько изображают какое-либо место, сколько воплощают его архетип, идеальный образ. Если нам показывают интерьер роскошного отеля, он будет квинтэссенцией таких интерьеров; если это темная улица, на которой совершается некое злодейство, будьте уверены, вы уже видели похожие улицы в полсотне фильмов – и эта улица будет в сто раз более зловещей, чем все они вместе взятые. Наконец, актеры, чье уважение к таланту Уэса Андерсона безгранично: в фильме снялись два десятка американских и европейских звезд первой величины, из них больше половины – Ф. Мюррей Абрахам, Джуд Лоу, Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Оуэн Уилсон, Леа Сейду и так далее – появляются лишь в эпизодах. Больших ролей в фильме немного. Кроме юного Зеро Мустафы (Тони Револори) это, разумеется, главный герой – мсье Гюстав, консьерж заглавного отеля (Рэйф Файнс, которому комедийные роли удаются едва ли не лучше любимых им драматических). До портье Мустафы быстро доходит, что своей славой «Гранд-Будапешт» обязан именно мсье Гюставу: богатые старухи-аристократки (и, чего греха таить, старики-аристократы) приезжают сюда, чтобы насладиться обществом консьержа, в том числе в постели. Мсье Гюстав весьма жеманен, высокомерен, обожает душные духи, но при всем том это человек добрый и, вот парадокс, симпатичный: он, как советские митьки, никого не хочет победить. В душе мсье Гюстав остается ребенком, которого некогда заворожил блеск Габсбургской империи – и который остался в этом блеске навсегда, в то время как империя сошла на нет, а «Гранд-Будапешт» стал достопримечательностью малозаметной республики Зубровка где-то в Восточной Европе. Одна из возлюбленных мсье Гюстава, престарелая графиня Дегофф-унд-Таксис (Тильда Суинтон), скоропостижно умирает – к немалому огорчению консьержа и великой радости ее детей, старший из которых, граф Дмитрий (Эдриен Броуди), предвкушает огромное наследство. Однако, как сообщает поверенный Ковач (Джефф Голдблюм), перед смертью графиня исправила завещание и передала свою самую дорогую картину, «Мальчика с яблоком» голландца ван Хойтла, мсье Гюставу. Дмитрий, естественно, негодует – вплоть до мордобоя. Под шумок Гюстав с Мустафой крадут картину – и начинается стремительная, как старые добрые авантюрные книжки, история с участием дворян, слуг, головорезов, лавочников, зэков, полицейских, монахов, зубровских фашистов из местной СС, которая зовется, конечно, ZZ, и таинственного Братства скрещенных ключей, объединяющего лучшие отели Европы... Латая связь времен Это очень любопытная, яркая, в высшей степени развлекательная история. Но за ней, как за лучшими подобными сюжетами, проблескивает нечто большее – не история, но История: жизнь европейцев на сломе эпох между мировыми войнами, между исчезнувшим габсбургским космополитизмом и грядущим тотальным фашизмом, который на время восторжествует в мононациональных государствах. Мсье Гюстав легко переходит с родного языка на немецкий и французский; в Зубровке живут люди со славянскими, немецкими, французскими именами, сам Зеро Мустафа – беженец, кажется, из Турции, но хороших людей это не волнует; Братство скрещенных ключей вообще не знает границ – и для той, прежней Европы это правило, а не исключение. На излете эпохи лучшие ее качества достигают апогея. Утопия существует дни, месяцы, максимум несколько лет – но существует. Да, европейское дворянство вырождается, вступает в СС или ZZ, подхватывает идеи фюреров и рвется развязывать войны во имя чистоты нации, а время мсье Гюставов кончается. Но поневоле закрадывается мысль, что, может быть, вся та фигня, которая случилась с Европой после Первой мировой, – это никакая не норма. Может быть, норма – это как раз давнее прошедшее, в то время как настоящее – лишь отклонение от истины. Наверное, примерно так ощущал происходящее и Стефан Цвейг, книги которого вдохновили Уэса Андерсона на «Отель “Гранд-Будапешт”». Последняя книга Цвейга называлась «Вчерашний мир. Воспоминания европейца» – именно европейца, а не австрийца или немца. Эта книга опубликована посмертно. В феврале 1942 года Цвейг и его супруга, сбежавшие из фашистской Европы и нигде не нашедшие прибежища, покончили с собой в Бразилии. Так кончался вчерашний мир – и начинался сегодняшний. Удивительнее всего то, что фильм о трагедии Европы придумал и снял 45-летний американец, которого с эпохой мсье Гюстава не связывает, кажется, ничего (тут поневоле поверишь в перевоплощения). При всей комедийности «Отель “Гранд-Будапешт”» – горькая чаша, но ее надо испить, чтобы осознать: ничто не потеряно. Как говорит пожилой Мустафа молодому Писателю, дело не в эпохе, дело в человеке. Мсье Гюстав принадлежал миру, которого, возможно, никогда и не было, но он-то был – и мир этот ожил вместе с ним. Потому фильм Уэса Андерсона – не только память о вчерашнем мире, но и надежда на завтрашний. Писатель напишет об отеле «Гранд-Будапешт» книгу, девочка у памятника ее прочитает – и утраченный мир-отель воскреснет, как Феникс, из пепла мертвых империй. Самое интересное, что и фильм Уэса Андерсона – тоже звено в этой невидимой исторической цепи. Точно так же какую-то четверть века назад ушел в небытие Советский Союз, оставив по себе книги, фильмы, дома, памятники и идеи, не худшие в этой вселенной, хотя для того, чтобы это осознать, потребовались десятилетия. Возможно, эн лет спустя кто-нибудь вспомнит об этих вчерашних мирах – и превратит их в завтрашние, восстановив порвавшуюся связь времен. А мы – что мы? Про это еще Гертруда Стайн говорила Хемингуэю: «Все вы – потерянное поколение». Шанс у нас только один: не делать вид, будто не существует ни вчера, ни завтра.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов