| |

| Статья написана 16 октября 2019 г. 14:41 |

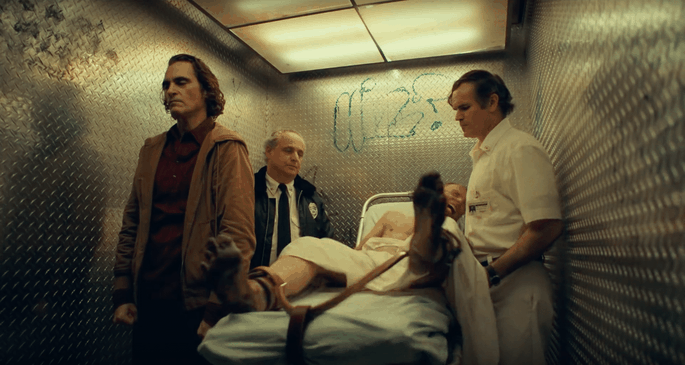

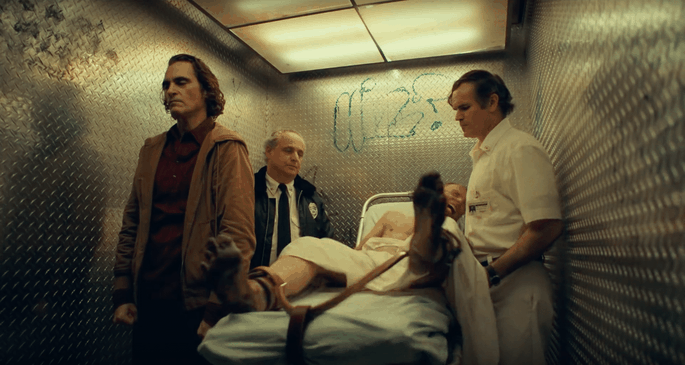

Опубликовано на портале Rus.Postimees. «Какое, впрочем, дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы?» «Джокер» Тодда Филлипса – роскошная обманка, жестокая блесна, зазывающая тех, кто жаждет комиксного развлекалова, в кино и показывающая им совсем другой фильм. Страшный и правдивый. Впрочем (думал я), я-то человек умный и на такие заманухи не покупаюсь. Не на того напали. Тем более, что я видел трейлеры и нашел их скучными и предсказуемыми: хилый закос под артхаус на основе комиксов, чего тут неясного. Так что шел я на «Джокера» со смешанными чувствами, не доверяя ни режиссеру, снимавшему до того всякие, простите, «Мальчишники в Вегасе», ни главному призу Венецианского кинофестиваля. Вышел я из кинозала тоже со смешанными чувствами, но совсем другими – и перепуганный до смерти. Оказалось, что «Джокер» – кино обо всех нас, а значит, и обо мне. Писать о нем отстраненно нельзя, и я этого делать, естественно, не буду. Реал и иллюзии в Готэме Жил да был условный западный город Готэм, а в этом городе жил да был Артур Флек, бедный и вдобавок психически больной: с ним то и дело случались приступы неудержимого смеха. В самые причем неподходящие моменты, так что он даже нечто вроде визитки завел: «Простите, я психически болен, у меня бывают приступы смеха!» – что-то в этом роде. Работал мужик клоуном (уже смешно, да?), но недолго, потому что... ну, сами увидите. Жил он с матерью (Фрэнсис Конрой), тоже не очень душевно здоровой, без надежд на что-либо. Мечтами жил. Мечтал стать, вообразите, комиком. Только у него не было чувства юмора – вообще; он поэтому смотрел телешоу и отмечал в тетрадке между наблюдениями о жизни и вклеенными фотографиями голых баб: «Хорошо шутить о сексе...» Отца у него тоже не было, и он, опять же, всю жизнь мечтал об отце. О том, что кто-то его примет таким, какой он есть, обнимет, прижмет к груди. Смешно, да?.. Ну а жить в Готэме становилось всё тяжелее: богатые богатеют, бедные беднеют, все бастуют: мусорщики, например, — так что город завален мусором и провонял как невесть что. И люди делаются всё более жестокими день ото дня, им ничего не стоит избить, например, безобидного клоуна. Раз, другой. И посмеяться над ним. И поиздеваться над ним. И плюнуть в него. И выместить на нем злость. И уволить его. Он же дурачок. И всё хуже живется бедному дурачку, и никто вроде в этом конкретно не виноват, а только мир смыкает ряды, сжимает тиски, скалит пасть, брызжет слюной и бьет под дых. И жалко дурачка страшно, и страшно за дурачка очень, да только дурачок из безобидного с каждым днем становится очень даже обидным...

То есть – да, «Джокер», разумеется, артхаус на основе комиксов. Ровно как в трейлерах. И на первом уровне это всего лишь фильм о психически больном человеке, которого мир ломает через колено, толкает из лужи безумия в канаву безумия, в овраг безумия, в пропасть безумия. Такая кинематографическая и не слишком оригинальная поэма о маленьком человеке в костре большого города (неслучайно нам показывают Чарли Чаплина), которого город делает убийцей. Или нет. Штука в том, что сказать чего-либо определенного об Артуре Флеке мы не можем. В его мире – нашем мире, увы и увы, – отличить истину от иллюзии и реальность от фантазии сложновато. Вот, например, загадка отца Артура. Мать вроде бы скрывает от сына, что его отцом был не кто иной, как рвущийся в мэры готэмский миллионер Томас Уэйн (Бретт Каллен). То есть, смекает любитель комиксов, они с Брюсом Уэйном, будущим Бэтменом, – единокровные братья. Мать всю жизнь влюблена в Уэйна, думает написать ему письмо... но только это ровным счетом ничего не доказывает. Как и хранимая ею фотография с подписью вроде бы Уэйна. Как и, наоборот, слова самого Уэйна и его дворецкого (это, конечно, Альфред, который потом будет помогать Бэтмену): мол, мать Артура душевно больна и всё выдумала. Ничто из этого ни одну из версий не подтвердит и не опровергнет. Отличить истину от грезы невозможно. Но ведь точно так же невозможно отличить фантазии самого Артура от реальности. В самом начале он мечтает о том, что телеведущий Мюррей Франклин (Роберт де Ниро) пригласит его на свое телешоу, и все будут рады Артуру и всё будет хорошо. Здесь – понятно: фантазия. А вот эпизоды с влюбившейся в Артура соседкой Софи (Зази Битц) до поры подаются как реальность – и только ближе к концу нас ожидает разочарование: Артур почти всё это выдумал. Но если так, кто сказал, что Артур не выдумал многого другого? Совершенных им убийств, например? Случайно ли полиция подозрительно долго не берет след Артура – и ему всё сходит с рук? И, с другой стороны, кто может поручиться, что Артур не делал того, чего он (якобы) не делал, что за него (якобы) сделал кто-то другой?.. Адски смешная шутка На этом уровне «Джокер» безумен, потому что не оставляет зрителю – мы ведь всегда отождествляем себя с героем, особенно если его сыграл на грани гениальности такой актер, как Хоакин Феникс, – никакой почвы под ногами в принципе. Держаться не за что... кроме, возможно, одного: того, что мир делает с Артуром. Тот ведь мечтает, чтобы с ним поступали хорошо, а значит, страдания его реальны. Такова единственная реальность «Джокера» – реальность страданий. И если рассмотреть их хорошенько, выяснится немало любопытного. Хотя что значит «рассмотреть»? Тодд Филлипс бьет наотмашь, не щадя никого. На «Джокера» успели обидеться левые – с их точки зрения, фильм обесценивает понятие протеста, показывая, что протест этот безумен и жесток. От правых ждать похвал тоже не приходится – «Джокер» нетерпим к любым высокомерным элитам, которые, ровно как Томас Уэйн, полагают, что если человек не преуспел, он сам виноват, а если он протестует, так это вообще «клоун». Вот как Артур Флек. Элиты могли бы быть отцами нации, опекающими тех, кому плохо, но отказываются от всякого родства с низшими классами и бросают их на произвол судьбы. Когда Артур обращается к Уэйну: «Мне от тебя ничего не нужно! Может быть, только чуток тепла, или чтоб ты меня обнял, папа, или чуток обычной порядочности!» (или даже «вежливости», common decency) – это всё о том же. Метафора работает и на личном, и на общественном уровне. Ладно, хорошо, не надо нам ни ваших денег, ни вашей любви – но хоть вести себя пристойно вы можете?.. Не могут. В ответ Артур получает по морде. С точки зрения Уэйна – поделом: какой-то псих, ненормальный, приставал к моему сыну. (Спал миллионер с матерью Артура или нет – дело десятое.) Но героя этот удар окончательно сводит с ума.

Кстати, если кому-то показалось, что отсылки к капитализму надуманны, рекомендую обратить внимание на дневник Артура Флека. Фраза, которую переводят как «Надеюсь, в моей смерти будет больше смысла, чем в моей жизни», в оригинале содержит игру слов: «I just hope my death makes more cents than my life». Слово sense, «смысл», зачеркнуто и заменено на похожее cents – «центы». «Надеюсь, моя смерть принесет больше смысла/денег, чем моя жизнь»! И это – единственная шутка Артура Флека, которая, если разобраться, просто адски смешна. Неисполнимый закон внутри нас «Мне кажется, или безумия вокруг всё больше?» – спрашивает Артур психотерапевта. Та хмурится. Она уже знает, что город перестал финансировать бесплатных психотерапевтов, и лекарства у Артура скоро закончатся, и противостоять безумному миру он со своим душевным расстройством не сможет вовсе. Так о чем это кино? О безумии, рождающем безумие и усиливающем его? Отчасти – да. Понятно, что капитализм в его нынешнем виде не может не производить чудовищно иллюзорный мир, в котором фантазии – ваши или чьи-то еще – не отличимы от реальности, в которой слово «реальность» звучит странно. Социальные конвенции в таком обществе страшны и неприглядны: ведущий ток-шоу может презирать убийц и высмеивать больных людей ради рейтингов, а миллионер – быть филантропом и относиться к бедным как к швали. Самое страшное происходит с понятиями вроде «порядочность» и «душа» – но в них, я думаю, и скрыт весь мессидж «Джокера». В конечном счете это кино все-таки не о том, кто виноват, а о том, что делать. Ответ на этот вопрос давал много кто, от авторов Нового Завета до Курта Воннегута; у последнего он звучит так: «Есть только один закон – надо быть добрым, черт подери!» Но «Джокер», к сожалению, рассказывает о такой реальности, в которой быть порядочным и добрым очень сложно даже уравновешенным людям, а неуравновешенным, наверное, просто невозможно. 20 июля 2012 года на премьере фильма «Темный рыцарь: возрождение легенды» (о Бэтмене, но не о Джокере) в кинотеатре города Орора, штат Колорадо, психически больной мужчина расстрелял зрителей, убив 12 человек и ранив семьдесят. Этот кинотеатр показывать «Джокера» отказался. Собственно, среди прочего Тодда Филлипса обвиняют как раз в том, что его кино о сходящем с ума герое – слишком реальном для комикса, слишком живом, слишком круто сыгранном – может свести с ума множество потенциальных Артуров Флеков. Может ли? Наверняка. Но только с реальным миром, с любым выпуском новостей, с любой лентой соцсетей фильму «Джокер» не сравниться. В безумном мире триггером безумия может послужить всё что угодно. И, по правде сказать, кто из нас может похвастать душевным здоровьем? Есть такие? Правда?.. А если я скажу «адекватностью психических реакций»? А если, хуже того, «душевной собранностью, самоконтролем, привычкой сдерживать раздражение, злость, прочие похожие порывы и инстинкты»? А?.. Зеркало (для) антигероя Джокер – карта в колоде, которая, как известно, может заменить любую другую карту. Это герой, на месте которого мог бы быть любой. Да, это фильм о безумии капитализма – но о безумии тотальном: о том, что в безальтернативной современности безумны все, а не только верхи или только низы. Одних жалеешь охотнее, чем других. Но на практике без разницы, кто причинит тебе боль, работодатель или аноним в клоунской маске. Возможно ли разумное эффективное сопротивление – вопрос отдельный; для такого сопротивления нужно сохранять разум, а с этим у нас проблемы. Дьявол и правда начинается с пены на губах ангела («Джокер» удивительно совпал с выступлением в ООН Греты Тунберг), с допущенной «справедливой» злости в ответ на явную несправедливость, в тот миг, когда ты принимаешь систему координат тех, кто превращает твою жизнь в ад. И если в тебе гнездится душевное нездоровье, как в несчастном Артуре Флеке, это всё еще можно как-то понять. А если не гнездится – понять тебя/себя куда сложнее. Чем можно оправдать твою нелюбовь к Артуру Флеку?.. Всё это очень печально – и очень страшно.

Вот о страхе я скажу особо. «Джокер», несмотря на всю свою кровавость и натуралистичность, не задумывался как фильм ужасов и не является таковым. Если он и должен пугать, то как-то не так. Меня он не испугал ничуть. Кроме одного только момента. В последней трети «Джокера» есть сцена, в которой два клоуна, бывшие коллеги Артура Флека, заявляются к нему в гости: огромный мужик и карлик. На огромного мужика у Джокера зуб, а в кармане у Джокера ножницы, и, в общем, понятно, что сейчас будет: «На стене висит ружье...» Джокер запускает гостей внутрь, закрывает дверь на цепочку, заводит светскую беседу, а потом внезапно и зверски убивает мужика при помощи ножниц, стены и третьего закона Ньютона. Карлик прыгает в угол. Джокер говорит ему: «Знаешь, ты ко мне всегда хорошо относился, так что я тебя не трону, так что давай уходи!» Карлик, жмурясь и трясясь от страха, идет к двери. А на двери – цепочка. Джокер смотрит. Карлик начинает подпрыгивать. Цепочка слишком высоко. Карлик прыгает. До цепочки не достать. Джокер смотрит. Карлик прыгает... Тут в зале засмеялись. Треть зала примерно. Не очень-то даже и нервно. Просто засмеялись. Смешно же. В этот самый момент я – неожиданно для себя – покрылся испариной, и по спине моей побежали мурашки, и у меня перехватило дыхание. Я смотрел уже не на экран, а во тьму кинозала, на смеющихся людей, и мне было страшно. Очень страшно. «Джокер» – великое кино. Настоящее кино. Потому что – зеркало.

|

| | |

| Статья написана 1 июля 2019 г. 19:08 |

Ну что. АЙДА В КЛУБ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА на конвенте "Фантастическая ассамблея" под Питером (9-12 августа, www.fantassemblee.ru). У нас есть печеньки! У нас полуюбилей: уже в пятый раз Фантассамблея приглашает всех, кто желает испытать себя на ниве фантастического перевода, присоединиться к нашему Клубу. Его заседание пройдет во время конвента. Правила просты: мы заранее вышлем вам короткий, очень фантастический (и, в честь полуюбилея, очень макабрический) рассказ на английском языке с просьбой его перевести, а на заседании обсудим, что у нас получилось. Цель – не выбрать «самого-самого» переводчика, а посмотреть, насколько по-разному можно решать переводческие проблемы и разгрызать самые убойные места текста так, чтобы читатель даже не споткнулся. Вести заседание клуба будут, как и в прошлые годы, писатель и переводчик (английский, эстонский, японский) Николай Караев и переводчица (английский, сербский, итальянский, французский) Елена Кисленкова. Кроме того, на заседании будет присутствовать Николай Кудрявцев, переводчик (английский) и старший редактор отдела зарубежной литературы издательства «Астрель-СПб». Лучшие и самые активные участники Клуба смогут, если захотят, получить перевод от этого издательства. Запросы на текст для перевода присылать Николаю Караеву на адрес nikolai.nortov@gmail.com

|

| | |

| Статья написана 2 января 2019 г. 21:22 |

Прочел тут, температуря, «Золотую пулю» Юры Некрасова и Шимуна Врочека – это одна из открывающих книг новой и многообещающей серии русской фантастики, которой (серии) я искренне желаю взлететь, потому что давно пора. «Золотая пуля» – очень интересная вещь. Где-то до половины я читал с чувством недоумения, потом меня пробило (на сцене с мормонским Апостолом, если авторам любопытно), потом... Заканчивал я этот роман тоже не без недоумения, но скорее частного, потому что на уровне эмоций текст близок к идеальному, да и вообще отлично написан – в паре мест ощущается нужда в редакторе, не более. Это норм, если учесть, что авторы очень разные: Шимун пишет спокойнее, а Юра Некрасов, чей оригинальнейший джойсианско-раблезианский «Брандлькаст» я очень люблю, – всегда поэтический фонтан сюрпризов. Действие происходит, видимо, после ядерной войны (и всяких других войн) на одичавшем американском Юге, Техас – Нью-Мексико. В первой части охотник за головами оказывается вовлечен в поиски исчадия ада по имени Джек Мормо, которое творит массовые изуверства и непотребства – хирургические пытки без наркоза, кройка и шитье живых людей и прочее. Во второй мы наблюдаем за мальчишкой, который пытается спасти от смерти отца, мать и сестру (сложная история, почему они должны умереть), по пути попадает в заброшенные бойни, проходит там через те же примерно самые изуверства и непотребства и обретает у местного горлума некий злосчастный артефакт. Самая интересная и короткая – третья часть, о чем позже.

Мое недоумение в первой половине было связано с изуверствами и непотребствами. Всё это, наверное, пугает в кино (но я не смотрю такое кино совершенно сознательно), а в тексте, как известно, иногда лучше недоописать, чем переописать. Но описано, да, страшновато, на уровне «Хтона» Пирса Энтони. А не понимал я, будет ли оправдан вынужденный читательский поход через десятки и десятки страниц сшитых тел, геометрически размотанных кишок, сочащегося гноя, шаров и многоножек из человеческой плоти, каннибализма, распятых полутрупов, превращенных в музыкальные инструменты, раздробленных черепов и челюстей, вонючей мертвечины, взрезанного, вспоротого, взорванного учебника анатомии, – и так очень, очень, очень долго. Станки, станки, станки. Любители таких станков, я думаю, есть, но это, в общем, не я. Ну, конечно, вызывает известное отвращение – но для чего оно? Хоррор-постапок, ок... Потом за всем этим «что такое зимой и летом одним цветом? – кровища!» блеснул некий более высокий сюжет. Не думаю, что это будет спойлер – сказать, что вторая часть образует в первой хронологически последовательную историю; кто у нас главный герой – становится ясно, если читать внимательно, очень рано. Самая интересная часть, повторю, третья, в том числе потому, что она полностью переворачивает буквально всё. Нет в ней ни особого хоррора, ни особой фантастики – это самая обычная история про самый обычный земной, человеческий, нами населенный, а то и творимый ад. Но тут авторы сделали штуку, которая меня несколько вымораживает частным образом: как бы взяли первую историю и всю ее перетрясли. Я не понимаю, как третья часть связана с первыми двумя. У меня есть пара версий, но я подозреваю, что оно сделано так намеренно. Не знаю, что носится в воздухе, но, я думаю, авторы и сами видят, что их книга очень сильно рифмуется с «Островом Сахалин» Веркина. Я не уверен, что это хорошо, потому что «Золотая пуля» – все-таки совсем другого рода вещь. Может, тут и пролегает пресловутый водораздел между фантастикой и мейнстримом, в котором тоже полно фантастики, не знаю; отличия начинаются уже с культурных кодов: Веркин пишет, да, про девушку из японской культуры (как бы – я помню, что она не совсем японка), но базирует книгу на Чехове и Сахалине, в то время как Некрасов и Врочек отталкиваются от разных вестернов. Я могу только предполагать, почему русские фантасты часто пишут про воображаемых американцев – потому что выросли на соответствующих книгах и фильмах? Ключевое слово – «воображаемых», я глубоко не уверен, что все тропы «Золотой пули» возможны в реальной культуре США даже после ядерной войны. Когда Коэны снимают «О, где же ты, брат мой?», они снимают о своем родном Юге (ок, пусть не родном, они северяне, и все-таки). Когда песню «I’m a man of constant sorrow» из этого кино поет герой «Золотой пули», это выглядит как оммаж искусству – но не как отсылка к (как тут презрительно пишут) жызне. Ну то есть – есть разница между мифологией, которую видишь все-таки поверхностно, издалека и гадательно, по кино и книжкам, и мифологией, которую знаешь, потому что ты, блин, в этом субстрате по уши так или иначе (см. популярность Пелевина, кста). И еще: я сейчас скажу страшное, но Веркин страшнее именно потому, что ужасов у него поменьше, зато описаны отвлеченно, со стороны, этнографически. Трудно напугать текстом в лоб. Правило show, don't tell работает. А еще эта неопределенная третья часть. Я вижу тут родовую травму «цветной волны», к которой оба автора принадлежат, потому что наблюдал это и в других текстах – Димы Колодана, скажем. Как все мы знаем, «цветная волна» никогда не базировалась на общей идеологии, но разделяла общие эстетические принципы, и вот сдается мне, что один из этих принципов – «сделать красиво и абсурдно». Неслучайно столько авторов этого содружества пишут в ЖЖ-собщество sur_noname (и тамошнее буриме вертится вокруг «Невервилля, городка в Канзасе, где возможно всё»), неслучайно «Время Бармаглота» отсылает к Кэрроллу, неслучайно «Брандлькаст» Юры Некрасова сделан по заветам «Охоты на Снарка», – сюжет угадывается, но именно что угадывается, зато вокруг много сюра, слов-кошельков и прочего. В «Золотой пуле» сюра меньше, по крайней мере, на уровне отдельных сцен, а вот на уровне структуры – она вполне сюрная, когда третья часть вдруг присовокупляется к первым двум не пойми как. (Отдельная песня – названия глав и частей: что-то отсылает к Аркадию Гайдару, что-то – к Амброзу Бирсу, наверное, это тоже уровень, но я его не понял.) Ближайшим аналогом для меня тут будет, наверное, Мураками и Линч, у которых тоже сплошь декорации, и как они связаны – не всегда ясно, и впечатление такое, что к «Внутренней империи» Линчу самому стало глубоко плевать, есть ли у образов, вытягиваемых из подсознания, какая-то связь. Сюжетности указывают ее номер, и это номер шестнадцать. Проблема лично для меня в том, что фантастика – штука сюжетная, и написать хороший фантастический сюр примерно так же сложно, как написать «Охоту на Снарка»: нужен не только текст, нужен и контекст, нужна какая-то тонкая встроенность в эпоху, образ эпохи, потому что сюр только тогда и сюр, когда он отталкивается от твоего мира. А когда у тебя и эпоха воображаемая, это всё несколько более затруднительно. Это либо ты уходишь в «Брандлькаст», творя с нуля и играя с языком, и это оценят не все; либо совершаешь чудо. «Золотая пуля» близка к чуду настолько, насколько, я думаю, она к нему может быть близка при таких вот вводных. Тема отыграна, последний аккорд – вот он, и это хорошая музыка, пусть в первой половине мне пришлось потерпеть (но терплю же я длинноты у «Пинк Флойд»), а потом я не совсем понял, как оно там устроено внутри – разве что глобальная перекличка мотивов и мелодий налицо. Но зарифмован вот этот конкретный моральный апокалипсис красиво и мощно. Хорошая музыка бывает всякой. Другое дело, что кто в итоге услышит.

|

| | |

| Статья написана 30 декабря 2018 г. 22:38 |

Написал тут текст о победителе нынешних "Новых горизонтов" Андрее Ляха для портала "Горький". Отрывок: Самое интересное начинается в мультимире Ляха дальше — за сюжетом, стилем и декором. Погрузившись в ритм здешней вселенной, ты обнаруживаешь, что главные герои «Реквиема», «Окна», «Челтенхэма» идут похожими путями. Хедли Холл — получивший прекрасное образование кабинетный ученый; личная трагедия толкает его на войну — и Холл изучает войну так же, как изучил когда-то живопись, проходит через все круги ада в разных мирах, теряет боевых товарищей, несколько раз его объявляют погибшим, он сходит с ума, но выживает. «Зачем ты пошел воевать? Как умудрился стать цепным псом тех, кто искалечил тебе жизнь? Почему не сбежал, не ушел в монастырь, не открыл гостиницу?» Нет ответа. То ли судьба такая, то ли ты не умел сказать «нет», то ли не хотел, потому что на деле тебе легче на войне, чем в мире, который ничего тебе не оставил. У Диноэла Терра-Эттина и короля Ричарда, в общем, тоже нет выбора: оба и хотели бы отдать жизнь науке, сидеть в тихой гавани, растить детей — но нельзя, нужно куда-то бежать, скакать, лететь, выхватывать меч и скорчер, сражаться, убивать, убивать безжалостно, расстреливать и сажать на кол, терять, опять терять, снова терять — себя, любовь, друзей, — потому что, если ты этого не сделаешь, разверзнется бездна и всему наступит конец. Только Кромвель получает от войны чистое, незамутненное удовольствие. Но итог один: война бесконечна, нам можно мечтать лишь о недолгих затишьях между великими битвами; война проникает до мозга костей и не отпускает; война превращает тебя в чужака, и тебе вот такому, чужому в шкуре чужого, надо как-то жить дальше. И это уже далеко не только Дюрренматт, это и Хемингуэй, и Ремарк, и Фицджеральд, и, допустим, Хаяо Миядзаки — создатель таких взрослых вещей, как «Porco Rosso» и «Ветер крепчает». Оба этих фильма — об авиаторах и о том, что делает с людьми война; отсюда — ниточка к «Реквиему»: маршал Кромвель, как мы помним, еще и мастер высшего пилотажа, помогающий стать великим пилотом Эрлену Терра-Эттину. Эрлен не воюет на фронте, его история разворачивается в мирное время и напоминает о том, что любое существование, по сути, равно войне — хотя бы с собой. И далеко не все возвращаются с этого поля боя. Технически вернее было бы сказать, что и вовсе никто... если только в будущем тебя не воскресят, чтобы снова отправить воевать. Весь текст можно прочесть тут.

|

| | |

| Статья написана 17 сентября 2018 г. 09:46 |

(Опубликовано на портале Rus.Postimees.) Одна из величайших эпопей в истории современного кинематографа завершилась: спустя почти 30 лет фильм Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» наконец дошел до зрителей. История эта достаточно известна, она многажды освещалась в прессе и успела даже прискучить: как, Гиллиам опять не смог снять «Дон Кихота»?.. Тоже мне новости. Да, злой рок преследовал режиссера «Бразилии», «12 обезьян», «Короля-рыбака» и много чего еще на протяжении десятилетий. Картину «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиам задумал в 1989 году, прочтя роман Сервантеса и придумав историю о незадачливом режиссере: как тот снимает «Дон Кихота», проваливается во времени и превращается в Санчо Пансу, верного оруженосца странствующего рыцаря. Приступить к съемкам он пытался много раз. Однако великаны, замаскированные под мельницы, неизменно побеждали, бросая Гиллиама всё глубже и глубже в production hell – производственный ад. Гештальт, который не хотел закрываться То самого режиссера не устраивало предложение студии, и он категорически отказывался снимать фильм. То он загорался таким желанием, но много лет не мог найти деньги. То что-то случалось с актерами. В какой-то момент Дон Кихота должен был играть Жан Рошфор; умелый и бывалый наездник, он не смог из-за проблем с простатой скакать на коне без гримасы боли, а лечение страшно затянулось. Потом Дон Кихота должен был играть Джон Хёрт, но он заболел и умер... То внезапный потоп смывал часть декораций и перекрашивал пейзаж, заставляя выбрасывать отснятые сцены в мусорку. То актеры – Джонни Депп, например, – теряли интерес к проекту Гиллиама вследствие занятости и нежелания участвовать в этом явно обреченном деле. Стали поговаривать даже о проклятии «Дон Кихота»: когда Гиллиам пробовал снимать другие фильмы, неудачи преследовали его неотступно. На «Братьях Гримм» он поругался с продюсерами, и кино вышло так себе. На «Имаджинариуме доктора Парнассуса» умер исполнитель главной роли Хит Леджер, так что режиссеру пришлось искать замену, а точнее, замены, и вписывать в сценарий преображение Леджера в Деппа, Джуда Лоу, Колина Фаррела. «Теорема Зеро», невзирая на Кристофа Вальца, вышла откровенно провальной...

Ясно было, что «Дон Кихот» действительно тяготеет над Гиллиамом как своего рода проклятие: фильм явно желал, чтобы его сняли, – но не так, как хотел Гиллиам. Видно, поэтому в законченном и только что вышедшем на экраны фильме сюжет с провалами во времени не связан вообще. Фантастики в этом кино почти нет. Как и в «Дон Кихоте» Сервантеса. Дон Кихотов порождает все же реальность: серая, скучная, жестокая, какая есть, но – реальность. Деревня под названием Грезы Тоби Грисони (Адам Драйвер умеет играть не только обиженных адептов Темной стороны в «Звездных войнах»), успешный режиссер рекламных роликов с претензией на Настоящее Искусство, застрял на съемках в Испании в том самом производственном аду. Всё идет наперекосяк, Дон Кихот, которого надо снять в клипе, какой-то ненастоящий, декорации падают, съемочная группа волнуется. Вокруг Тоби кипит жизнь, но это явно не та жизнь, которой он жаждет: торгующий водкой босс (Стеллан Скарсгорд) улетает на переговоры и поручает заботам Тоби свою супругу Джеки (Ольга Куриленко), с которой Тоби вообще-то и сам спит; группа вовсю ругается, причем тон задает Руперт (Джейсон Уоткинс), агент Тоби, человек амбициозный и беспринципный; вокруг вьется подозрительный испанский цыган (Оскар Хаэнада)... А тут еще и черная меланхолия навалилась: босс случайно покупает у цыгана и вручает главгерою DVD с короткометражкой о Дон Кихоте, которая оказывается студенческим проектом Тоби Грисони. В те времена Тоби еще хотел стать настоящим режиссером, приехал в Испанию, нашел забытую богом деревушку, а в ней идеального Дон Кихота – сапожника Санчеса (Джонатан Прайс) и идеальную Дульсинею – юную дщерь трактирщика Анхелику (Хоана Рибейро). Плюнув на съемки, Тоби оседлывает мотоцикл и едет в ту самую деревушку под названием, кстати, Лос-Суэньос – Сны или Грезы. И впервые в жизни впечатывается мордой в то, что иногда пафосно именуют «ответственностью художника». Оказывается, молодой Тоби настолько воодушевил актеров-любителей, что предопределил их жизни навсегда. Анхелика, возмечтав о карьере актрисы, сбежала в Мадрид, где, что называется, пошла по рукам богатеев, ныне она – любовница русского олигарха Алексея Мышкина (Жорди Молья), того самого, с которым ведет переговоры босс Тоби. Ну а сапожник Санчес сошел с ума, поверил в то, что он – Дон Кихот, и живет с тех пор, обратно в ум не входя. И в заявившемся к нему Тоби узнаёт... Санчо Пансу. Истина в Дон Кихоте Тоби, понятно, в ужасе бежит от такой реальности... которая, понимает он, была бы другой, если бы он не очаровал в свое время жителей деревеньки. Но сделанного не воротишь. Или воротишь? По возвращении на съемочную площадку Тоби моментально попадает под удар судьбы, ощутив на собственной шкуре то, что Джон Леннон называл instant karma – мгновенная карма. События развиваются стремительно – и вот уже вчерашний баловень судьбы превращается в оборванца без денег и документов, скрывающегося от испанской полиции в компании безумного старика с тазиком на голове и самодельным мечом... После размеренной первой трети мы наконец-то видим самого настоящего Терри Гиллиама – с отзвуками даже и монтипайтоновского цирка. Сны, фантазии, явь переплетаются причудливым образом, становясь неотличимы; прекрасная, хотя и побитая жизнью Анхелика-Дульсинея воссоединяется с Дон Кихотом и его новым оруженосцем; пока рыцарь бьется с колдунами, принявшими вид мешков со свиной кровью, испанская инквизиция обрушивается на африканских иммигрантов-мусульман; и даже встреча с некоей прекрасной средневековой дамой, которая со столь же средневековой свитой странствует по лесу, вовсе не означает, что ты окончательно сошел с ума. Карнавалы, маскарады, мистерии мешаются в диснеевском кошмаре с участием боевых амуров и коварных красавиц. Лики, лица и личины разыгрывают спектакли, которые в действительности вовсе и не спектакли. Двойное и тройное дно повсюду. Непонятно, кому и во что верить... Если Дон Кихоту нужна апология, то – вот она: видеть кровожадных великанов в мельницах стоит хотя бы потому, что люди, притворяющиеся мельницами, часто оказываются именно кровожадными великанами. Как говорил Полоний о другом великом безумце, Гамлете: «Если это безумие, в нем есть система». Система безумия Дон Кихота самоочевидна: в бесконечном маскараде бытия он старается увидеть суть вещей. Ну или объективную систему координат, ту, в которой в понимании христиан все наши поступки измеряет Господь Бог. Иначе говоря, Дон Кихот твердо знает: истина – не выдумка, она существует. Есть что-то логичное в том, что люди, в объективную истину не верящие (Пилат – Иисусу, ехидно: «Что есть истина?») и исповедующие моральный релятивизм, обречены воспроизводить карнавал, в котором истина поневоле выходит на свет. В самый темный, самый скорбный миг Тоби Грисони осознаёт вдруг необходимость веры – если не в Бога, то хотя бы в то, что мельницы могут быть великанами. И понимает: человек, не лишенный остатков совести, обречен сделаться Дон Кихотом. В «Человеке, который убил Дон Кихота» есть высшее благородство, и правда не отличимое от безумства. Может, мы и ждали это кино так долго, потому что некоторые двери не открываются, пока не познаешь отчаяние, граничащее с сумасшествием? Вот она, печальная истина для рыцаря печального образа: Дон Кихот жив и бессмертен – но лишь потому, что каждый из нас Дон Кихот, пусть и глубоко-глубоко внутри.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов