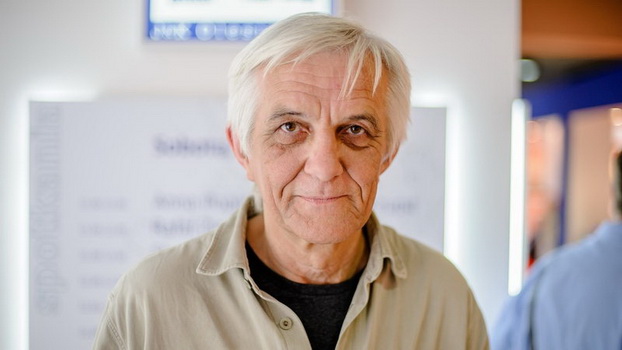

Ну вот, а теперь пропущенный материал (похоже, это уже начинает входить у меня в привычку). В рубрике «Критики о фантастике» печатается несколько сокращенный текст доклада Лешека Бугайского/Leszek Bugajski, прочитанного им на конференции, проводившейся в октябре 1984 года в городе Сташуве. Доклад называется:

Тропинкой по обочине столбовой дороги

(Ścieżką obok traktu)

Польская литература за минувшие сорок лет всякие виды видывала, разные превратности судьбы испытывала, от многих навязанных ей обязанностей открещивалась, через те-другие условности перепрыгивала, однако так или иначе развивалась. Научная же фантастика, подвергавшаяся особенно строгим ограничениям, сражавшаяся за то, чтобы ее вообще признали литературой, находилась в намного более трудном положении, но, похоже, использовала создавшуюся ситуацию с выгодой для себя. В том, что научная фантастика – литература, сомневаться уже не приходится; правда, и сейчас она выкидывает иногда фортели, но ведь кто из нас абсолютно безгрешен?

Тем не менее, перемены, происходившие в научной фантастике на протяжении последних сорока лет, не имели чисто литературного характера, эти перемены заключались в повышении образованности авторов, расширении сферы их интересов, модификации их сознания – то есть были, в целом, ближе скорее к общественным, чем к литературным процессам.

Польская научная фантастика поначалу развивалась в изоляции от существенных изменений польской литературы. Польская и заграничная фантастика была и, в сущности, остается, как художественное явление, чем-то консервативным. Консервативным, прежде всего, с формальной точки зрения. Для тех, кто работал в этом жанре, сам процесс написания не составлял никаких особенных трудностей. То есть о какой-то там художественности не шло даже и речи: достаточно было более или менее грамотно и складно описать то, что созрело в уме у автора.

Научная фантастика озабочена только и исключительно тем, что собирается сказать читателю, чего, насколько я понимаю, и ждет от нее этот самый читатель. Любое изменение в стилистике, форме, манере подачи материала встречается так называемыми фэнами весьма холодно, а то и вовсе в штыки. Массовый читатель принимает, правда, то, что предлагает ему Станислав Лем, но, по-моему, автор «Соляриса» не выходит за рамки устоявшихся традиций, не посягает на изменение языковых норм, и даже его знаменитая изобретательность в словотворчестве не является в литературе революционной, не говоря уже об использовании им формы рецензии или предисловия. Лем, как и вся научная фантастика, лучше мыслит, чем пишет. Его художественное значение ограничено сферой научной фантастики, где оно действительно велико и не может быть не замеченным.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что научная фантастика представляет собой особую тропинку, бегущую по обочине столбовой дороги литературного процесса и только иногда сближающуюся с нею, чтобы обогнуть какое-нибудь препятствие или перемахнуть через пропасть по уже наведенному мосту. И лишь в одном она трактуется так же, как вся прочая литература: в том, за что подвергается оценке.

Так вот, характерной чертой, а временами и несчастьем польской литературы было то, что ее беспрерывно обременяли великими задачами. Ведь весь XIX век она была чуть ли не единственной сокровищницей, в которой хранился эталон польского языка. И сокровищницей, к тому же, обреченной на неустанные попытки взлома, предпринимавшиеся захватчиками. Это привело к тому, что утвердилась жесткая и нерушимая норма польского литературного языка, по сути дела не всегда пригодная для использования живым и живущим сегодняшним языком, но по-прежнему охраняемая от освежения. Это обременяет всю нашу литературу, не только научную фантастику.

И в то же время XIX век навязал литературному сознанию поляков убеждение в том, что литература не может существовать сама по себе, что она обязательно должна чему-то служить, должна учить, вразумлять, взбадривать, сражаться и исцелять. Поэтому литературу у нас оценивали раньше и продолжают оценивать сейчас не как отрасль искусства, а как род политической деятельности.

Научная фантастика в силу своего родства с футурологией, тесных связей с притчей, мифом, особенно подвержена уклону в морализаторство. Я прекрасно понимаю, что это самое морализаторство доставляет писателям и псевдописателям особого рода удовольствие, как бы возвеличивает их в собственных глазах, но это уже проблема из области патологии.

В течение нескольких послевоенных лет не было, разумеется, ни климата, ни настроения для зарождения научно-фантастической литературы. То, что изведал народ во время войны, было слишком неправдоподобным, слишком мучительным, чтобы кому-то пришла охота заниматься такой ерундой, как фантазирование. Польская литература стояла перед коренной проблемой: как писать, как жить после Освенцима.

Следующий период, названный Выкой «интеллигентским сведением счетов/rozrachunek inteligencki», был периодом поиска места в новой действительности, периодом отказа от прежних предубеждений. Инциденты вроде «Убежища на Замковой площади» не имеют никакого значения, и то, что мы сейчас о них помним, -- заслуга нескольких любознательных историков литературы. Вот этот вот названный роман имеет компенсационное значение, поскольку описывает до невозможности счастливые времена и страну, чудесным образом восстановленную и обустроенную Варшаву, руины которой все еще маячили перед глазами читателей Земенцкого. Но этот роман указал хотя бы направление <поиска> для шедших следом авторов фантастики.

После Щецинского съезда и научная фантастика старалась быть программно-оптимистичной. Роман «Астронавты» Станислава Лема, который считается исторически изначальным для послевоенной польской научной фантастики, наряду с предостережениями перед атомной катастрофой содержал также красочные картины гармонического международного сотрудничества – в полном соответствии с <официально предписывавшимися> тенденциями тех времен. С остальными романами, повестями и рассказами – не лучше. Да и зачем бы это было научным фантастам вышагивать из шеренги энтузиастов, которые решили во имя высших стремлений стать на горло собственной песне?

В общем и целом научная фантастика была созвучна прочей литературе. В этой последней жаждущий этого читатель находил подробные описания производственных процессов, провожал завороженным взглядом «трактора, вспахивающие весну», знакомился с фрагментами инструкций по эксплуатации технических приспособлений и главами из учебников агрономии, вот и в научной фантастике читатель вникал в детали строительства космических ракет, изучал похожие на настоящие технические чертежи, внимал лекциям о невесомости и способам ее преодоления.

Вскоре, однако, наступила культурная оттепель, повеяли менее суровые ветры, и все изменилось. Польская литература столкнулась с тем, что было модным в мире, с тем, что читали за границей – писатели услышали то-другое об экзистенциализме, о бихевиоризмических техниках, а позже и о других занятных вещичках. После столь внезапного и бурного потрясения никто, вот же парадокс, уже не верил в гармоническое международное сотрудничество. Зато многие обнаружили, что внутренний мир человека – это ад, что человек страдает, потому что живет, и что ему не хорошо даже тогда, когда он живет в обществе, которое его во всем поддерживает и которое его вполне устраивает. Есть внутри человека регионы таких страданий, которые облегчить невозможно. И вот об этом начали писать литераторы.

Тогда-то и НФ совершила переломное для своего жанра открытие – осознала, что человек всегда останется человеком, что он никогда не освободится от своих навязчивых идей, маний, предубеждений, от того, что его терзает и мучит. Мне кажется, что прямым подтверждением этому является «Эдем» Станислава Лема, а также (и в особенности) «Солярис» -- пожалуй, по-прежнему самый выдающийся роман этого писателя. Оказалось также, что научные открытия и подъем материального уровня жизни людей не сотворят из них ангелов, что они останутся такими же, какими были, разве что только будут располагать лучшими инструментами и приспособлениями для удовлетворения своих страстей и желаний – такой вывод можно сделать из прочтения дебютантского романа Адама Холлянека.

«Катастрофа на “Солнце Антарктиды”» была прежде всего расчетом НФ с периодом ошибок и заблуждений. В то время и фантастика также очищалась. Лему же мы обязаны том, что НФ каким-то образом сблизилась с модными течениями тогдашней польской литературы и повысила свой уровень, в чем, впрочем, автор «Соляриса» еще не раз ей поможет.

Но это Лем. Остальные творчески активные на тот момент авторы либо еще не сумели приспособиться к новой духовной ситуации – сидели в захваченных окопах – либо сбежали с поля боя и затаились, чтобы со стороны понаблюдать за тем, что творится на литературном фронте. Открытие внутреннего мира человека принесло в научной фантастике изобильные плоды лишь двумя десятками лет позже.

О качестве и объеме перемен, произошедших в польской НФ в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, можно судить по изменениям, привнесенным в свое творчество Кшиштофом Борунем и отличиям между третьей частью написанной им в соавторстве с Анджеем Трепкой «космической трилогии», романом «Космические братья», и авторским сборником «Антимир и другие фантастично-научные рассказы». Интересно отметить, что обе книжки вышли в течение одного года – первая еще как бы заканчивает пятидесятые годы, вторая – как и роман Холлянека – уже является звеном процесса самоочищения польской фантастики.

Шестидесятые годы прошли в литературе относительно спокойно. Протекал медленный, но неуклонный процесс снижения накала эйфории, охватившей различные отрасли искусства и литературы после подъема «железного занавеса»; все постепенно входило в сермяжную норму, стандартным проявлением которой стал так называемый «малый реализм». Его приверженцы были уверены в том, что, старательно разглядывая каждую бытовую деталь или описывая, уткнувшись носом в землю, обыденную жизнь во всех ее подробностях, они докопаются до базовых проблем существования человечества, вытащат из глубины все, что существенно. В то же время шестидесятые годы были эпохой расцвета «деревенской» литературы, которую ныне, с некоторого уже отдаления, можно, пожалуй, назвать «интеллигентским сентиментализмом». Но это было самое ценное течение в послевоенной литературе. Дела обстояли таким образом, что потерявшиеся в городской реальности интеллигенты в первом поколении искали свои корни, возвращались мыслями и воспоминаниями к тому миру, который покинули, а теперь мифологизировали и идеализировали.

Однако для фантастики шестидесятые годы были периодом, скажем так, обретения уверенности в себе. После взрывного развертывания таланта Лема, опубликовавшего около 1960 года более десятка новых и очень важных книг, перед другими авторами уже как бы открыты были двери.

В это время на литературной арене появилось много новых имен, из которых следует прежде других назвать Конрада Фиалковского и Януша Зайделя.

Характерным явлением для периода литературного застоя и замыкания литературы в самой себе является то, что к элементам фантастики потянулись писатели, прежде не имевшие с нею ничего общего, на что, видимо, оказала влияние также вполне замечавшаяся тогда эмансипация научной фантастики среди других жанров польской литературы. Я имею в виду таких разных писателей, как Ежи Брошкевич, Ян Добрачиньский, Ежи Есëновский, Ханна Малевская и некоторых других авторов, писавших книги для детей и молодежи. Но этот же литературный застой, являвшийся результатом истощения открытых несколькими годами ранее источников вдохновения, постиг и научную фантастику.

Лем, который, как мне кажется, внимательнее всех прочих следил за переменами в литературе вообще и который вследствие этого привносил в фантастику все стрессы и надломы этой самой другой литературы, переживал во второй половине шестидесятых годов явно не лучшие времена. Кроме «Гласа Господа» он не опубликовал ни одного оригинального романа, продолжая лишь развивать прежние замыслы в начатых циклах, и всерьёз занялся эссеистикой и теорией литературы. Этот факт, по-моему, нельзя назвать малозначительным. Кроме Фиалковского и Зайделя, несмотря на количественный прирост научной фантастики, заметный главным образом по не литературным журналам, несмотря также на явное расширение ее тематики – не видно в этом периоде каких-то важных выступлений. Еще не пришла пора научной фантастики в польской литературе.

Все выглядит как бы отравленным в моменте зачатия минимализмом замыслов, парализованным отсутствием художественной отваги, хотя, может быть, это, парадоксальным образом, помогло польской фантастике уяснить себе, что самое важное в литературе – человек и его дела и свершения и что если научная фантастика желает быть полноправной литературой, она должна придерживаться именно этого несчастного измученного жизнью человека, а не зеленого человечка. Вот таковой польская научная фантастика и вступила в семидесятые годы. Думаю, что именно здесь, где-то в околицах 1970 года, и произошло это самое важнейшее событие – польская фантастика окончательно уяснила себе, что писать и читать книги лишь тогда имеет смысл, если книги эти пронизаны сопереживанием, исполнены содействия, если в них ведется разговор с читателем, а не читается ему мораль. Литература не может быть монологом, она должна быть великим диалогом, в котором речь идет о делах, важных для каждого из его участников.

Собственно, вся фантастика семидесятых годов является плодом сожительства писателей с читателями, писателей со всем прочим миром и т.д. И фактически можно говорить даже не о сожительстве, а об оргии, небывалом оживлении. А поскольку оргии могут устраивать лишь люди, центральной фигурой польской НФ семидесятых лет и стал человек. Эйфория, возбуждение явным образом повлияли на рост авторских амбиций, рост писательской активности, побудили писателей обратиться к новым темам, испытать новые литературные приемы.

Тем временем, однако, польская литература как целое испытала кое-что другое – потеряла всякое доверие к чисто литературным формам высказывания. Это ведь у порога семидесятых годов зародилась «Мезга/Miazga» -- экстремальное проявление отвращения к роману; «Мезга», впрочем, была издана лишь под конец семидесятых годов, заключая их в символичные скобки. Большая часть того, что произвела в этом десятилетии литература, явилось выражением убежденности в неадекватности литературы том, что происходит вокруг писателей, что они хотят и должны описать. Появились разнообразные небеллетристические формы – квази-дневники, романо-эссе, анти-романы. Вся «художественная революция в польской прозе», под знаменами которой вошло в литературу новое поколение писателей, явилась результатом всеобщего сомнения в возможности написания подлинно художественных произведений закостенелым польским языком. В качестве лозунгов использовались выражения «живой язык», «внутреннее видение» и т.п.

И вновь, как и раньше, вперед вырвался Станислав Лем. Ведь начало семидесятых годов в его творчестве это «Абсолютный вакуум» и «Мнимая величина», продолжавшиеся потом в разных формах. Лему уже надоело писать нормальной прозой -- да вот же, возвращаясь к мысли об этом, он говорит в интервью Станиславу Бересю: «Я убедился в том, что, производя изложения (конспекты, резюме) и предисловия, я могу за то же самое время сделать значительно больше того, что мне важно как модельные эксперименты, чем если бы я писал каждую из этих вещей со всей полнотой усилий…»

Это высказывание не писателя, такого не смог бы сказать настоящий прозаик. Это слова мыслителя, философа, который лишь забавлялся прозаическими формами ради заработка, со скуки или Бог ведает по какой еще причине. Должен сказать, что в таком понимании или, скорее, непонимании литературы я подозревал его издавна, собственно, с тех пор, как научился всесторонне осмыслять прочитанное. Раньше просто не выпало случая об этом сказать и уж тем более написать.

Ну вот -- значит, Лем сопутствовал переменам, происходившим в польской литературе, которой, подобно старой алкоголичке, чтобы захмелеть, достаточно было хоть чего: нескольких слов, заметки, эссе и пр. и пр. Научная же фантастика с энтузиазмом малолетки шарила по полкам бара и поочередно отхлебывала из всех тех бутылок, которые попадались ей под руку. И я считаю, что литература, как целое, должна ей завидовать. Фантастика доверилась своему воображению, своим знаниям о мире, о механизмах, приводящих его в движение и решилась с радостью это описать. Невозможно тут перечислить все имена писателей, все названия интересных книг, которые тогда увидели свет – каждый из тех, кто этим интересуется, знает, как оно там было. А было и есть – хорошо.

Кстати, стоит отметить, что семидесятые годы были эпохой ускоренного насыщения нашей жизни новыми технологиями, современной электроникой. Современность укоренялась на бытовом уровне и тем самым добавляла стимулов для более быстрого развития фантастики.

Если сейчас приглядеться пристальнее к научно-фантастической литературе того времени, то необычайно явственно обнаружится, что хоть там и хватало как разнообразных глубинных экспедиций в мир человеческой психики, так и поверхностных, эпидермических экскурсий, все же важнейшим ее направлением стала фантастика, анализирующая социологические модели. Ее темой стало абсолютное (здесь просится на язык определение «тоталитарное», но Б. предпочитает более осторожный эвфемизм. W) государство и человек в шестернях его механизмов. Мастером этого подвида научной фантастики стал Януш Зайдель, а самыми даровитыми его подмастерьями – Марек Орамус и Мацей Паровский, а также малоактивный по неведомой мне причине Эдмунд Внук-Липиньский.

Это течение было доминирующим и, собственно, оно наблюдается и сейчас, хотя наряду с ним в польской фантастике существует творчество и других писателей, таких как Борунь, Фиалковский, Холлянек, разумеется – Снерг, а также молодежи, которой я уделил больше внимания в другом месте и в другое время; появились также робкие и жестоко раскритикованные пробы литературного эксперимента (Мечислав Курпиш, Виктор Жвикевич). Пусть расцветают сто цветов.

Один из этих цветов, возросший на почве социологии, отличился буйным ростом. Почему? Я думаю – потому, что был комплементарным по отношению к тому, что находилось в нефантастической литературе. Людей интересовали механизмы общественного устройства, а в особенности темные их стороны. Научная фантастика удовлетворяла потребности общества, особенно молодой его части. Она брала на себя компенсационную роль, занималась исследованием социологических ситуаций в тех областях, до которых не дотягивалась нормальная литература. Я думаю, что это будет поставлено этому направлению польской фантастики в заслугу. Но и все на этом.

Возможно, конечно, что я ошибаюсь, но если смотреть с нынешней точки зрения, то похоже на то, что после драматических завихрений событий начала восьмидесятых годов, после всего того, что тогда можно было прочитать, что, в принципе, время от времени можно почитать и сейчас, после того, что тогда можно было увидеть – аллюзивная литература уже невозможна. Так какие новые пространства открываются перед польской научной фантастикой? Что ее ждет?

Я думаю, что в ситуации, когда общественно-политические события привели к тому, что литературная аллюзия потеряла свою значимость, то есть в ситуации, когда – повторяю, я хотел бы ошибиться, потому что это направление в польской научной фантастике радовало меня больше всех других – социологическая фантастика начинает умирать естественной смертью, на первый план выступит литература поджанра фэнтези. Научная фантастика всегда была склонной к фэнтези, но у нас до сих пор ею невозможно было заниматься, поскольку литература, о чем я уже говорил, должна была оказывать обществу различные услуги. Фэнтези – это чистая литература, которую пишут ради самой радости написания и выдумывания различных чудес. Номера 8 и 9 ежемесячника «Фантастика» за 1984 год уведомляют о том, что в польской научной фантастике уже что-то такое происходит, разносятся также слухи о том, что писатели-«социологи» поглядывают в сторону фэнтези, жалуясь на то, что им пишется все труднее, что им уже и не хочется писать. Фэнтези – лекарство для такого <болезненного> состояния, для удовлетворения естественной потребности в фабуляризации.

Если нет того, что любят, тогда любят то, что есть. Разве что «социологизирующая» фантастика возродится на новом уровне посвящения в структуру описываемого мира и в несколько измененной форме. Дай-то Бог…

(Окончание окончания следует)

облако тэгов

облако тэгов