| |

| Статья написана 16 декабря 2013 г. 18:21 |

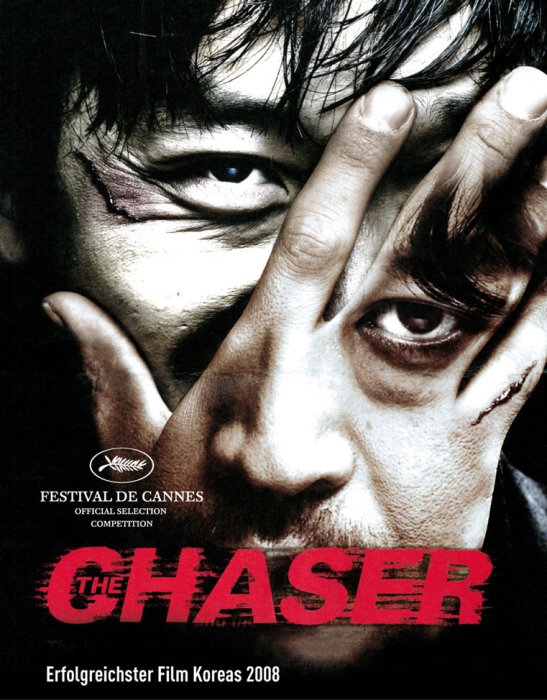

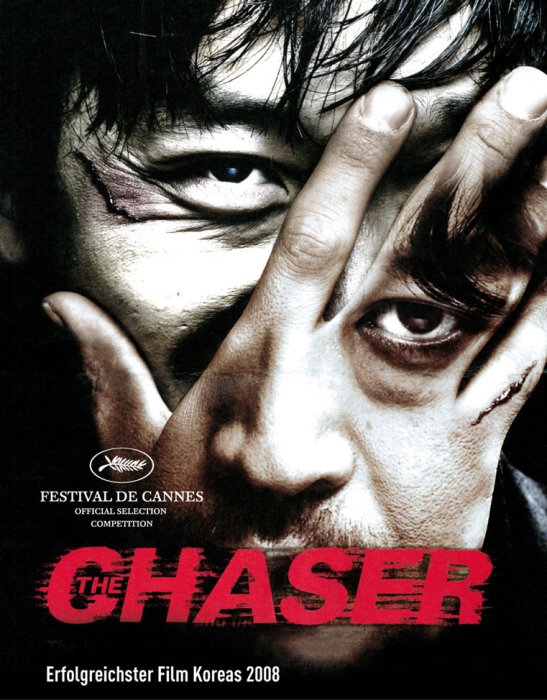

Полноватый вспыльчивый хозяин небольшого сервиса «Девочки по вызову» выпинывает простуженную сотрудницу к капризному клиенту, а некоторое время спустя обнаруживает, что именно после звонков с того же номера несколько девушек бесследно пропали. Приходится вспомнить полицейское прошлое, взять под мышку запуганную дочку сотрудницы и отправиться на поиски злодея. Злодей попадается сразу, огребает дюлей и признается во всем на свете, кроме того, где мама девочки. К утру полиция признает его шутником и отпустит, чтобы не влипнуть в историю с пытками задержанных. Маньяк, улыбнувшись, пойдет зачищать следы, а сутенер, которого искренне и по делу ненавидят почти все коллеги, должен успеть спасти хоть кого-то.

Очередная лютая и безнадежная корейская история – на сей раз не про месть, как «Олдбой» и «Я видел дьявола», но про возмездие, неотвратимое и справедливое лишь в смысле «зато мертвые меньше мучаются». Второй раз смотреть невозможно, один – необходимо.

|

| | |

| Статья написана 16 декабря 2013 г. 16:07 |

Андрей Лазарчук, Михаил Успенский Планета Саракш, городок солекопов на границе с Пандеей. Гимназист из шахтерской семьи с дружком из военных-благородных вяло шляются в поисках приключений, пока их не берет в оборот страшненькая умница, предлагающая наладить бизнес, связанный с отловом, засолкой и продажей глубоководных деликатесов. Быдловатая солдатня сразу валит бизнес набок – и тут пацаны находят на берегу ледяного озера умирающего чужеземца с диковинным оружием. Такова завязка первого романа дилогии «Соль Саракша». Планета Саракш через полтора десятка лет после событий первой книги (и в период, описанный в последних главах «Обитаемого острова» Аркадия и Бориса Стругацких). Власти центра провинции на границе с Пандеей, получив сигнал о скорой то ли войне, то ли беде, вывозят школьников в лесной лагерь. Там их и накрывает война-беда, смысла и сути которой никто из действующих лиц не понимает, хотя в паузах между беготней, перестрелками, похоронами товарищей и карательными вылазками судорожно пытается понять, и найти родителей – или хотя бы смысл выживания в сдохшем мире. Об этом второй роман – «Любовь и свобода». Романы задумывались и писались для цикла «Обитаемый остров», который должен был снять часть пенок с волны, поднятой экранизацией Бондарчука, ничего не снял и бесславно заглох. Дилогия не была напечатана и не стала трилогией, как задумывалось изначально. Лишь этой осенью, выждав полтора года и убедившись в тщетности дальнейших ожиданий, Лазарчук выставил книги в довольно специальном магазине и предпринял ряд промо-акций, ставших поводом для мощных бурлений разнообразных масс. Да и пусть их. Некоторое время назад я описывал свою реакцию на курс, выбранный любимыми авторами, термином «уважительное недоумение». Еще есть «сожаление» — в связи с тем, что Лазарчук раз за разом пытается играть на чужой поляне. Да, хорошим инвентарем. Да, по своим правилам, которые мне нравятся куда больше дефолтных. И да, впихивание в которую подряд коммерческую шнягу качественно сделанного кунштюка с социально-психологическим и философским подтекстом можно считать если не выигрышем, то достижением и подтверждением верности однажды поднятому флагу. Беда в том, что любой флаг на каком-то обширном фоне становится частью чужого флага – и не всегда того, которому хочется присягать. Я понимаю как объективные, так и субъективные причины этого подхода. Я знаю, что мировой масскульт накопил массу примеров того, как подсаженный на низменный гумус высоколобый росток на сороковом году шараханий по колено в помянутом гумусе делает пейзаж ослепительно прекрасным — и все радуются, а также танцуют (обычно в этом месте приводится в пример сериал Dr Who, который типа обязателен к просмотру, но сугубо с шестого или какого там сезона). Я даже верю, что когда-нибудь на похожие чудеса будут способны холмики, обозначающие отеческие гробы. Но в правило грабель я верю сильнее. Лазарчук и Успенский заслуженно относятся к видным ученикам Стругацких, в связи с чем, похоже, и считают необходимым вписываться в проекты, связанные с именами наставников. Вспомним «Время учеников», вспомним ненаписанного «Белого ферзя», вспомним сталкера с точками, в рамках которого (-ых) авторы не столько отрабатывали франшизную повинность, сколько пытались напомнить о бесточечной поре. Сверхзадача «Всего этого джакча» сопоставимая. Успенский (очевидно, более-менее сольно написавший первую книгу дилогии) продолжает эксперименты с «Парнем из преисподней», отыгрывая не сюжетом, но духом той повести мотивы отдельных глав «Полудня» (который «XXII век»). Лазарчук же (явно ответственный за вторую книгу) со свойственной ему лютой честностью и в близком ему апокалиптическом режиме пытается ответить на вопросы, которые ставил перед молокососом по имени Мак некто по прозвищу Странник («Тебе вообще известно, что такое инфляция? Тебе известно, что надвигается голод, что земля не родит?.. Тебе известно, что мы не успели создать здесь ни запасов хлеба, ни запасов медикаментов? Ты знаешь, что это твое лучевое голодание в двадцати процентах случаев приводит к шизофрении?»). Я не могу сказать, что эксперименты мне не понравились, а ответы показались неубедительными. Но я должен сказать, что за пределами сферического непроницаемого мира, в который добровольно загнали себя авторы, им и мне было бы проще. Любовь и свобода плохо совместимы с неволей.

|

| | |

| Статья написана 14 декабря 2013 г. 02:22 |

Владимир Сорокин 1983 год, заснеженная Москва, по которой бегает, бродит и рассекает на бомбилах тридцатилетняя Марина, пригожая преподша фоно из ДК, везучая неудачница и половая стахановка с психотравмой во все туловище. Она ненавидит Советскую власть, от которой брезгливо принимает дары и заказы с колбасой, не любит мужчин, которых ублажает как может (чисто из уважения), бьет морду девкам, которых вроде искренне любит, — и временами срывается в истерику, запой и дебош от понимания того, что жизнь как будто прошла, а настоящей любви так и не будет. Но любовь приходит – из самого ненавистного логова. И восходит солнце, полыхая кумачом и трудовыми мозолями. Я Сорокина не читал от слова «вообще» и не читал бы далее — в свое время сунулся в «Голубое сало» и тут же убег без намерения возвращаться. Но личная необходимость заставила удариться в изучение отечественного худлита, описывающего 1983-84 годы. Необходимость, к счастью, быстро отпала, но одну книжку я таки прочитал – эту. Аннотация утверждает, что «Тридцатая любовь Марины» — один их первых текстов автора, опубликованный через четверть века после написания. Раннее рождение многое объясняет. Повесть распадается на три части (точнее, на четыре, но без спойлера этого не объяснить, так что и не буду). Первая и вторая часть смахивают на не очень старательный перевод очень старательного английского текста про быт, ад и свинцовые мерзости далекого совка. В лексике слишком много «взяла своими руками» и прочих германических калек, а сюжет, персонажи и степень осмысления реальности чудовищно напоминают книжки про СССР, написанные несоветскими человеками – московские главы «Русского дома» Ле Карре, например. Третья часть выдержана в стилистике предельно глумливого соцарта, который, я так понимаю, и прославил автора – хотя мне больше напомнил тяжеловесное до занудности подражание раннему Пелевину. Я понимаю, что Сорокин был раньше, я отдаю должное его остроумию, бесстрашию и способности не завершать остроумно приляпанную коду, превращая ее из милого пустячка в самоценного монстра (ценность подвигу добавляет недоступность копипасты в описываемый период). И повесть мне, в общем-то понравилась. Но желания читать Сорокина дальше не добавила.

|

| | |

| | |

| Статья написана 11 декабря 2013 г. 17:54 |

Процесс перезапуска русского Гарри Поттера стартовал: Анастасия Грызунова http://nastik.livejournal.com/250956.html"> сообщила, что "Философский камень" сдан издателю. Права, напомню, перешли к группе "Аттикус", издаваться книга будет, видимо, под брендом "Махаона" (изначально не исключался вариант питерской "Азбуки"). За основу взят известный по сетевому варианту перевод Марии Спивак, отредактированный Грызуновой и Максом Немцовым. Вариант Спивак мне в свое время http://fantlab.ru/blogarticle15992"> не понравился, но фигуры редакторов, а также фирменный подход "Аттикуса" к качеству заставляют надеяться на лучшее. Сильно лучшее.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов