Как издавали фантастику

Дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию рубрику, в которой мы попытаемся поговорить о том, как издают фантастику. Мы приглашаем к участию в рубрике всех тех, у кого есть желание рассказать об изданиях своего любимого автора, необычно оформленных книгах, знаменитых и не очень сериях, дизайнерских решениях и удачных находках, шрифтах, титулах, журнальных иллюстрациях, ляссе и далее до бесконечности. Никаких ограничений по времени и пространству нет. Единственное пожелание: ваша статья обязательно должна содержать иллюстрации, потому как лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть. Администрация сайта надеется, что фантлабовцам есть что сказать. Так давайте же сделаем рубрику познавательной и интересной! |

Модераторы рубрики: vad, С.Соболев Авторы рубрики: slovar06, JimR, teron, Волочара121, Стронций 88, Igor_k, Edred, Karavaev, Dark Andrew, тессилуч, silent-gluk, VitP, bvi, discoursf, Jaelse, С.Соболев, Vladimir Puziy, Gelena, Pirx, isaev, e-Pluto, Wladdimir, NataBold, монтажник 21, марко, mskorotkov, Толкователь, ЛысенкоВИ, bellka8, swgold, Леонид Смирнов, AnastasiyaSlon, meso08, HUBABUBA, IPSE2007, stereofan, validity

| Статья написана 29 октября 2023 г. 21:52 |

Еще один экзотический проект полета к нашему естественному спутнику предложил польский драматург Ежи Жулавски (1874—1915), выпустивший обширную «лунную» трилогию: «На серебряной луне» (польск.: «Na srebrnym globie: Rekopis z Ksiezyca», 1903), «Победитель» (польск.: «Zwyciezca», 1910), «Старая Земля» (польск.: «Stara Ziemia», 1911). В двух первых романах Жулавски, подобно французским предшественникам, описал сразу несколько вариантов полета из пушки на Луну.

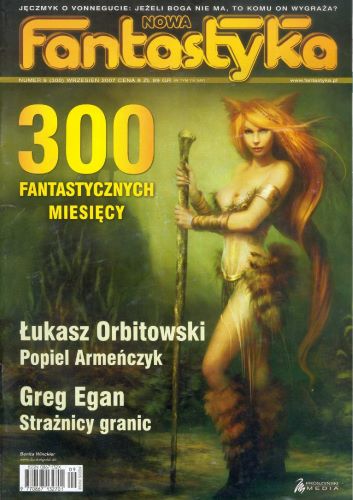

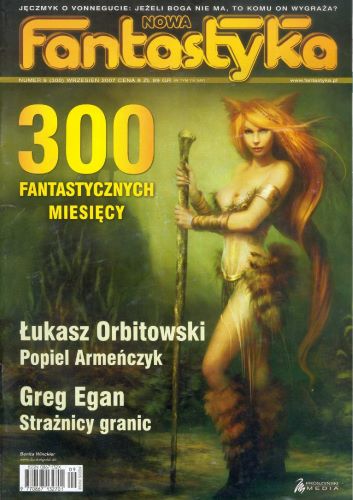

Начал польский драматург с классики, о чем не преминул прямо указать в тексте: «Фантастической идее Жюля Верна наконец-то предстояло осуществиться — через сто с лишним лет после смерти ее автора...» Далее автор сообщает, что идея экспедиции принадлежала ирландскому астроному О’Теймору, а за ее реализацию взялись португальский инженер Фарадоль и польский миллионер Корецкий. Место для отправки снаряда выбрали на побережье Африки, на расстоянии 20 км от устья Конго. В землю вертикально была помещена пушка из литой стали, в нее заложили снаряд, в котором со всеми удобствами разместились пятеро пассажиров. Под влиянием силы взрыва, силы притяжения Земли и центробежной силы вращения Земли, снаряд должен был описать в пространстве громадную параболу по направлению с запада на восток и, войдя в определенном пункте, в определенный час, в сферу притяжения Луны, упасть почти перпендикулярно в центр ее диска, в местности, называемой Центральный Залив. Межпланетные путешественники, по рассказу автора, благополучно перенесли взрыв и полетели к Луне. Они взяли с собой «беспроволочный телеграф», который действовал на расстоянии 260000 км. Последнее сообщение от дерзких путешественников, полученное на Земле, гласило, что все идет по плану, и шесть месяцев спустя, с Земли, таким же образом, отправилась вторая экспедиция с двумя людьми. Второй экспедиции повезло меньше — их снаряд разбился. Первый же снаряд достиг цели, упав в Долине Зноя, но один из межпланетчиков погиб, а остальные вернуться на Землю не смогли. Для выхода на поверхность Луны путешественники использовали гермокостюмы. Свой снаряд они превратили в герметически закрытый вагон на колесах, приводимый в движение при помощи особого электрического мотора. На этом луноходе земляне отправились в многодневный и необычайно трудный вояж с видимой на невидимую сторону Луны. По дороге они несколько раз могли погибнуть, однако добрались-таки до северного полюса Луны, за которым открылся настоящий рай: с напоенным весной воздухом, обширными лугами и морями. Подобное описание Луны в те времена еще не считалось бредом, поскольку многие астрономы полагали, что из-за приливного воздействия Земли наш естественный спутник сильно деформирован, невидимая сторона — вогнутая, а значит, в ее низинах может сохраниться атмосфера и возможна жизнь! Межпланетчики основали на обратной стороне Луны колонию, размножились, произведя на свет первое поколение селенитов. Во втором романе «Победитель» в гости к их дальним потомкам, через семьсот лет после первой экспедиции, прибывает еще один землянин по имени Марек. Но он, в отличие от предшественников, не собирается оставаться здесь навсегда: в его распоряжении совершенно уникальный агрегат — летающая пушка. До такого не додумался даже Жюль Верн! Межпланетчик находился внутри полого ядра, заключенного в стальную оболочку — пушку, которая, падая на Луну, «сама себя зарядила сгущенным воздухом». Для обратного полета следовало только войти в нее, запереться и нажать кнопку, и тогда ядро вылетало из дула. Если отвлечься от того, что речь идет о пушках, а не ракетах, то невольно вспоминается космическая система «Восток», на которой Юрий Гагарин впервые облетел Землю... А. Первушин. Битва за Луну. 2007  *** Статья профессионального фантастиковеда Владимира Ивановича Аникеева: АРМЯНИН ПОПЕЛЬ («Nowa Fantastyka» 207 (300) 9/2007). Часть 3

ЖУЛАВСКИЙ на ЛУНЕ (Żuławski na Księżycu) «Решением вице-министра культуры и искусства, заместителя министра по делам кинематографии, съемки фильма “На серебряной планете” были прерваны весной 1977 года. Съемочная команда находилась в то время над Балтикой, наконец-то был изготовлен необходимый для завершения съемок комплект декораций и костюмов, работа над которым началась двумя годами ранее (…) Все эти декорации, костюмы и реквизиты были уничтожены. Декораторы, костюмеры, сценографы годами хранили на складах и в собственных квартирах то, что им удалось спасти. Я заканчиваю этот фильм, думая о них». Таким высказыванием Фильма-легенды, в котором сюжет и история создания сплетены с религией, великим искусством и малой политикой. Именно эту последнюю следует винить в том, что самое необычное предприятие в более чем столетней истории польской кинематографии так никогда и не оказалось завершенным.

Начало Изданная в 1903–1911 годах «Trylogia księżecowa/Лунная трилогия», написанная младопольским поэтом, драматургом и прозаиком Ежи Жулавским/Jerzy Żuławski,предваряет показ своего фильма «На серебряной планете» режиссер Анджей Жулавский. слагается из томов: «Na srebrnym globie – rękopis z Księżyca/На серебряной планете – рукопись с Луны», «Zwyciężca/Победоносец» и «Stara Ziemia/Старая Земля» которые, грубо говоря, описывают возникновение и становление человеческой цивилизации на Луне. Хотя автор пользуется в описании космического оснащения сильно устаревшим псевдонаучным стаффажем, а стиль его временами становится попросту невыносимым, и через сто лет после первого издания трилогия по-прежнему кажется интересной. Главным образом потому, что Жулавский правдоподобно представляет почти антропологическую история становления цивилизации, культуры и религии. Станислав Лем в предисловии к первой части трилогии так описывает замысел автора: «Жулавский хотел показать возникновение религиозного мифа. Подлинное событие, героический “Исход” с Земли на Луну, утрачивая свой человеческий, реальный облик, становится для следующих поколений объектом культа, застывшим в символах, знаках, в литургических обрядах (…); эта намечающаяся аналогия с библейскими мотивами продолжается и доводится до конца во втором томе, в “Победителе”, который представляет собой как бы второе действие, дальнейший этап обрастания действительности мифом, по форме отчетливо ассоциирующимся с христианскими концепциями Спасителя, Мессии». Однако автор «Соляриса» считает эту концепцию слишком надуманной и претенциозной. По его мнению, лучшими фрагментами «Лунной трилогии» являются те, в которых описывается «история лунных пионеров, их путешествия от места посадки в центре лунного диска к полюсу». Здесь, считает Лем, Жулавский в полной мере проявил свой талант повествователя и силу воображения. (Продолжение следует) Множество оригинальных иллюстраций https://fantlab.ru/blogarticle84127

|

| | |

| Статья написана 28 октября 2023 г. 16:12 |

ПРЕДИСЛОВИЕ к https://fantlab.ru/edition16423 В первый раз читал я роман «На серебряной планете» вскоре после «Трилогии» [1]. Тогда я умел читать так, как никогда, наверное, уже не сумею. Я был пожирателем книг, я пылко и страстно сражался против домашнего распорядка, следуя которому пытались разбить мне процесс чтения на части, — а я никак не мог оторваться от книги и, мчась по страницам, время от времени проверял на ощупь, много ли еще осталось до конца. Пламя, разгоравшееся в двенадцатилетней голове, чаще всего скоро угасало, но эта лунная история долгие годы горела в моей душе, словно ожог. Меня тянуло к ней, к ее «лучшим местам», я вновь и вновь перечитывал ее и расстаться не мог с грозным великолепием Луны; я кидался к любимым страницам, от которых веяло таинственным леденящим мраком бездонных скальных расселин, я возвращался к развалинам таинственного города в пустыне, к потрясающей катастрофе второго лунного снаряда, я рылся в тексте, как исследователь, как искатель сокровищ, который алчно ловит крупинки золота, промывая песок, — позавидовать можно тому, кто имеет такого читателя!

Об авторе я, конечно, не знал ничего, он меня вовсе не интересовал, он не был мне нужен. Уже тогда этой книге было тридцать с лишним лет от роду; сейчас ей далеко за шестьдесят. Прекрасный возраст! Перечитывать ее теперь я принимался с некоторым опасением. Не одного уже кумира я сверг с пьедестала, который некогда сам ему и воздвигнул. В таких разочарованиях столько же обиды на автора, на книгу, из которой вырос, сколько и на самого себя. Есть в них привкус стыда и измены. Встречаются, правда, и компенсации: книги, прежде немые, мертвые, наглухо запертые, находят путь к зрелому читателю, раскрывают проблемы и картины, к которым ты раньше был слеп. Но все же самое замечательное, пожалуй, это встреча с книгой, которая была для тебя живой в детстве и живет по сей день, и ты видишь в ней знакомые картины, окрашенные знакомыми, давними переживаниями, и ни тех, ни других не приходится стыдиться. Книга Жулавского относится именно к таким произведениям. Не все в ней выдержало испытание временем — это ведь самый жесткий критерий художественной ценности. Я не знаю, эту ли именно вещь он ценил выше всего в своем творчестве, — кажется, это было не так, да и, возможно, он видел в ней иные достоинства, не те, которые видим мы теперь. Книги завоевывают себе долгую жизнь очень по-разному, зачастую независимо от намерений, которые вдохновляли их создателей и даже вопреки им. Это парадоксально лишь с виду. Если я не ошибаюсь — а как образчик огорчительного невежества в области истории литературы я обречен исключительно на собственные домыслы, — Жулавский в этом произведении хотел создать модель своей историософии. Книга разрослась до трех томов; лунное общество, зачатки которого появляются в последней части романа «На серебряной планете», широко обрисовано в следующей книге, в «Победителе». Жулавский хотел показать возникновение религиозного мифа. Подлинное событие, героический «Исход» с Земли на Луну, утрачивая свой человеческий, реальный облик, становится для следующих поколений объектом культа, застывшим в символах, знаках, в литургических обрядах. Этот процесс начинается в последних главах романа «На серебряной планете», где герой превращается в «Старого Человека» с приданной ему пророчицей Адой; эта намечающаяся аналогия с библейскими мотивами продолжается и доводится до конца во втором томе трилогии, в «Победителе», который представляет собой как бы второе действие, дальнейший этап обрастания действительности мифом, по форме отчетливо ассоциирующимся с христианскими концепциями Спасителя, Мессии. Но слишком уж заметно, что этот социологический гомункулус прошел через реторты модернизма. События расставлены по линиям, слишком открыто обнажая замысел писателя; формирующая роль этого замысла ощущается чересчур явственно, прямо под поверхностью человеческих судеб; эта натужная однозначность, эта ускоренность и ограниченность действия наряду с другими недостатками художественного изображения лунного общества превратили два следующих тома трилогии Жулавского в произведения, сегодня фактически уже мертвые, и отбросили к тому же неприятную тень на последние главы первого тома. 1 Имеется в виду знаменитая историческая трилогия Генриха Сенкевича («Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский»). Слишком уж на «младопольский» лад изображена там вырождающаяся лунная поросль человечества. Оценка эта совпадает с мнением двенадцатилетнего мальчишки; это, конечно, не свидетельствует о наличии литературного вкуса — он был мне тогда совершенно чужд, — а лишь показывает, что громадное очарование книги и тогда исходило не из этих ее глав. Самой жизненной оказалась именно первая часть трилогии, представляющая собой фактически лишь введение к последующей социологической эпопее. Социология не выдержала испытания временем — зато устояла перед этим испытанием история лунных пионеров, их путешествия от места посадки в центре лунного диска к полюсу. Создать целый громадный мир из пустоты и камня, из черноты и белизны и провести через эту мертвую пустыню людей, замкнутых в стальной машине, показывая их напряжение, их борьбу так, чтобы читатель и вправду почувствовал себя перенесенным на Луну, чтобы ему и в голову не пришло, сколь велика опасность однообразия, скудости, угрожающая замыслам такого рода, — это было весьма рискованным предприятием. Опора творческого воображения на точные астрономические данные (к книге была приложена детальная карта путешествия), развертывание событий с реалистической добросовестностью и логической строгостью — вот источники писательского успеха. Как уже было сказано, центр тяжести книги переместился с глав, посвященных истории нового общества, на вступительную часть. Атмосфера здесь создается не только дикостью и мертвенностью неземного пейзажа, но и трагизмом, проистекающим из самого характера экспедиции. Экспедиция эта представляет собой самоубийственную затею, прыжок в пустоту без возможности вернуться на Землю — что обусловлено ее преждевременностью в техническом и в научном отношении. Проблема эта связывается для меня с другой, будто бы отдаленной: проблемой читателя, которому адресована эта книга. Жулавский наверняка задумал ее не как «молодежное» произведение; этот роман предназначался для взрослого читателя, который наиболее полно сумеет понять метафору в целом, ее сугубо земной смысл. Между тем, самых горячих поклонников, самых преданных читателей роман нашел среди молодежи. Это смещение круга потребителей, граничащее с недоразумением, кажется мне довольно типичным, потому что я сам его испытал на примере собственных произведений. Если профессия писателя кажется не только многим людям, но иногда и ему самому не слишком серьезной, — хотя бы потому, что общественная польза, проистекающая из его труда, обычно трудно уловима и кажется менее конкретной, чем плоды деятельности техника или врача, — то наиболее явно вызывает такие сомнения автор произведений фантастических (или, по крайней мере, именуемых фантастическими). Общественность-то есть люди, которые каждый день отправляются в учреждения, на фабрики, в конторы, — не может ведь принимать всерьез такие выдуманные, такие неправдоподобные повествования, как, к примеру, эта история экспедиции на Луну, да вдобавок еще экспедиции, заранее обреченной на поражение, на смерть ее участников. (Если б Жулавский остался до конца верным реализму, его герои погибли бы почти сразу — ведь он отлично знал, что на невидимом полушарии Луны никакая не земля обетованная, а такая же безвоздушная каменная пустыня, какую мы можем наблюдать в телескопы; лично я выбрал бы именно такое решение — по причинам, о которых скажу ниже.) Правда, с теми годами, когда Жулавский писал эту книгу, граничила во времени экспедиция, задуманная на такой же самоубийственной основе, — не лунная, но тем не менее трагическая. Я имею в виду экспедицию Андрэ, который в конце XIX века отправился вместе с товарищами к полюсу на воздушном шаре и погиб во льдах; остатки корзины, а также дневники Андрэ были найдены много лет спустя. Эта попытка с самого начала была обречена на гибель, и я сам первый осудил бы идею подобного мероприятия, если б ее кто-нибудь высказал сегодня, — но ведь в этом безумии была система, было мужество такого утверждения истинной человечности и такой предельный вызов, брошенный равнодушному к нашим усилиям миру, что оно вызывает ответный резонанс в каждом, кто не замкнулся окончательно в кругу малых и таких необходимых будничных забот, — даже если он не осознает, что именно с таких сумасбродных, осуждения достойных замыслов и действий обычно и начинается затяжной, зигзагообразный процесс приобщения человечества к новой сфере жизненного опыта. Первые кругосветные путешествия — первые экспедиции в глубь неведомых материков, первые перелеты через океан и первые попытки борьбы с эпидемиями приносили неудачи, поражения, катастрофы и смерть пионеров, причем самопожертвование героев зачастую не давало вообще никаких непосредственных результатов. Молодежь особенно хорошо понимает подобные безумства; разумеется, это тяготение к героике, как и любая человеческая склонность, может быть употреблено во зло (как, например, произошло в странах, где к власти пришел фашизм), но восторженное отношение к героям — это, пожалуй, одна из прекраснейших черт молодежи, и именно ей обязана своей долгой жизнью книга Жулавского. Следовало бы, возможно, добавить, что концепция индивидуального героизма стареет и отмирает в наш век коллективных действий, но подобные рассуждения увели бы нас слишком далеко от этой лунной истории. Даже в лучшей своей части она не лишена определенных недостатков. Ее язык, выразительный и гибкий в описаниях лунных пейзажей (в меньшей мере — душевных состояний), может поразить читателя, привыкшего к лаконичной сдержанности современной прозы, своей вычурностью, нагромождением эпитетов. Глаз иногда спотыкается на запевках-апострофах вроде «О Земля! О Земля утраченная!», которые не дают забыть, что книга возникала в сфере влияния «Молодой Польши»; попадаются также и психологические неточности, преувеличения, носящие чисто риторический характер, но бьющие в глаза (например, в сцене, где при виде восходящего солнца герои плачут, как дети, — не так вели себя, как известно из дневников, люди типа Андрэ). Обрисованы герои условно, об их земном прошлом мы не знаем ничего, кроме того, что сегодня назвали бы «анкетными данными». Но эта калькуляция недостатков не имеет существенного значения. Роман Жулавского живет, читается и будет читаться еще долго, несмотря на все свои слабости, подтверждая старую истину, что значимость творчества писателя, жизненность его произведений зависит не от его ошибок, а от его высших достижений. Станислав Лем * Слишком долго я жил, О'Теймор! Слишком долго!.. Пушку я нашел: она налажена и цела; ждет меня пятьдесят с лишним лет… И вот я пишу последние слова, перед тем как замкнуть эти бумаги в ядре, которое понесет их к Земле. Запасы продовольствия кончились, воздуха хватит самое большее на два-три часа. Надо поторопиться… От Исхода нашего лунных дней семьсот семь. О Земля! О Земля Утраченная! НА ЭТОМ ОБРЫВАЕТСЯ РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В ЯДРЕ, КОТОРОЕ ПРИЛЕТЕЛО С ЛУНЫ. Написано в Кракове зимой 1901–1902 гг. ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ *** Вместо послесловия Предлагать современному читателю фантастический роман, написанный в начале века, — затея, безусловно, рискованная. «Моральная амортизация» в области фантастики наступает примерно так же быстро, как и в кино. Уцелевает очень немногое. Не стареют фильмы Чарльза Чаплина и Сергея Эйзенштейна, но большинство «рядовых», даже хороших фильмов двадцатых годов сохраняет для нас лишь исторический интерес. Не стареют романы Уэллса, написанные на рубеже веков, а многие произведения научной фантастики, впервые вышедшие в свет в сороковых-пятидесятых годах нашего века, давно уже выглядят наивными, безнадежно устаревшими. Роман «На серебряной планете», писавшийся почти семьдесят лет назад, большинству читателей сейчас, на заре космической эры, вначале наверняка покажется старомодным и по уровню «технических чудес» (разве можно сравнить «снаряд-вагон», описанный Жулавским, с современными космическими кораблями!), и по стилю, слишком экспрессивному, на наш вкус. Думается, однако, что это первоначальное ощущение дистанции постепенно сменится живым интересом к роману. В чем же истинная, непреходящая ценность романа Жулавского, что помогает ему сохранять действенность и жизнеспособность в столь солидном (по меркам фантастики) возрасте? На это мы постараемся ответить. Советскому читателю имя Жулавского вряд ли знакомо. Между тем, в истории польской литературы конца XIX — начала XX века Ежи Жулавский (1874–1915 гг.) занимает весьма заметное место. Несмотря на сравнительно недолгую жизнь, Жулавский успел завоевать широкую известность как автор нескольких сборников философской лирики, многочисленных драм (наиболее популярная среди них, «Эрос и Психея», изображает последовательные исторические воплощения древнего мифа), рассказов и повестей. Перу Жулавского принадлежат, кроме того, интересные эссе на философские и литературные темы, а также переводы Библии, древнеиндийской поэзии, произведений Верлена, Ницше, Эдгара По. Даже этот беглый перечень показывает, что для творчества Жулавского чрезвычайно характерно переплетение элемента эмоционального, художественного с элементом рефлексивным, интеллектуальным, глубокий интерес к философской проблематике. Эти особенности находят частичное объяснение в биографии писателя: он окончил философский факультет Бернского университета и получил степень доктора философии за диссертацию о проблеме причинности у Спинозы. Философская направленность творчества Жулавского в значительной степени обусловлена также влиянием на него круга идей неоромантического литературного движения «Молодая Польша» (конец XIX — начало XX века), давшего польской литературе многих замечательных писателей (Станислава Выспянского, Казимежа Тетмайера и других). Неизменный и глубокий интерес Жулавского к истории человечества и его культуры привел писателя к смелому замыслу — изобразить широкую панораму судеб человеческой цивилизации, ее движущие силы, ее идеалы и мифы, ее героические взлеты и трагические падения. Так возникла «лунная трилогия» Жулавского — «На серебряной планете» (1903 г.), «Победитель» (1910 г.), «Старая Земля» (1913 г.), — которая принесла ему широкую известность и надолго пережила своего автора. В поисках способа художественного воплощения своих умозрительных концепций Жулавский обратился к близкой ему по духу фантастике. Не имея предшественников в отечественной литературе, он своей трилогией фактически зачинал польскую научную фантастику, — опираясь на опыт мировой литературы. Влияние Жюля Верна заметно не только в исходной «технической идее» книги (смотри «Из пушки на Луну»), но и в детальности «селенографических» и «пейзажных» описаний, в подчеркнутом стремлении к точности и строгости, которое в значительной степени определяет стиль первой части трилогии, придавая ему — несмотря на неизбежную при такой установке тяжеловесность, знакомую читателям Жюля Верна и Обручева, — своеобразное очарование «поэзии научного факта». В отличие от знаменитого родоначальника научно-технической фантастики Жулавский. был совершенным дилетантом в науке; вдобавок по типу художественного темперамента он был не реалистом, а романтиком. Отсюда, от естественного для дилетанта и поэта стремления соединить — порою в одной и той же фразе — поэтическое восприятие необычного с его научным объяснением, берет начало бросающаяся в глаза неровность интонации книги. Возвышенные романтические гимны внезапно, без перехода сменяются самым прозаическим «научным» комментарием. Тоскуя по Солнцу, герой не преминет заметить, что ждет его появления «через двадцать с небольшим часов»; вслед за поэтическим напевным восклицанием «Оно взойдет и лениво двинется по небу…» тут же добросовестно добавит «…в двадцать девять раз медленнее, чем на Земле». Эта неровность, кажущаяся сегодня неуклюжестью, эти полудокументальные, полупоэтические фразы-гибриды создают, разумеется, основательные трудности и для переводчиков, стремящихся сделать Жулавского «современным без осовременивания», и для читателя, прошедшего школу Уэллса, Чапека, Бредбери, Лема. И в то же время именно эта романтическая взволнованность, пытающаяся втиснуться в рамки «научной строгости» и неизменно разламывающая эти рамки, придает книге Жулавского своеобразную, неповторимую, медленно и постепенно раскрывающуюся прелесть. Стиль Жулавского, вызывая сначала сопротивление у современного читателя резкими контрастами экзальтированности и рассудочности, тем не менее от страницы к странице все больше вовлекает читателя в свою орбиту. Доказательством этого является тот поразительной силы «эффект присутствия», которого добивается в своей книге Жулавский. Достаточно, закончив книгу, взглянуть на лунную карту и пристально рассмотреть Море Дождей — оно покажется каким-то удивительно знакомым, словно виденным когда-то, и за каждым названием на карте встанут пейзажи Жулавского: мрачная пропасть Эратосфена, сверкающие вершины Тимохариса, скалистый коридор Прямой Долины, бесконечные черно-белые пустыни, над которыми сверкает гигантский диск Земли… «Эффект присутствия» — больное место фантастики. Сделать зримым и видимым несуществующий, фантастический мир — труднейшая творческая задача. И в этом отношении роман Жулавского демонстрирует принципиально новый подход к ней. На первый взгляд может показаться, что Жулавский всего лишь добросовестно следует традициям предельной научной точности, заложенным еще Жюлем Верном. Это впечатление еще усиливается, когда мы узнаем, что автор «лунной трилогии» семь лет подряд (с 1896 по 1903), не довольствуясь чтением научных трудов и консультациями специалистов, самостоятельно изучал Луну, провел ряд астрономических наблюдений в Краковской обсерватории и по данным этих наблюдений вычертил карту маршрута своих героев. И действительно, в его «лунных романах» ощущается дотошность популяризатора-неофита, человека, который сам недавно впервые соприкоснулся с волнующими загадками неба и теперь жаждет поделиться своим восторгом с окружающими (заметим, что эпоха Жулавского по степени интереса к Луне, да и вообще по уровню «астрономической грамотности», не идет ни в какое сравнение с нашей эрой космических полетов; для большинства читателей роман Жулавского независимо от намерений автора сыграл роль «открытия Луны»). И все-таки эти впечатления и ощущения обманчивы. Несмотря на, казалось бы, принципиальную установку на реалистичность и документальность изложения, лунный мир Жулавского не в меньшей мере фантастичен и условен, чем заведомо фантастический и условный «марсианский мир» Рэя Бредбери в его «Марсианских хрониках». И дело не только в том, что на обратной стороне Луны нет ни воздуха, ни, стало быть, морей, растений, животных и разумных существ (которые появляются во второй части трилогии). Это допущение есть не более чем фантастический прием, использованный писателем для того, чтобы развернуть на этом фоне историю лунного общества, которое должно повторить трагическую историю общества земного, как ее понимает Жулавский. Речь идет об ином — о той стороне Луны, которую Жулавский изобразил, казалось бы, с максимальной научной достоверностью. Легко понять, что Рэй Бредбери отнюдь не пытается описывать реальный Марс, но лунные пейзажи Жулавского прямо-таки гипнотизируют своим детальным соответствием многому, что мы сегодня знаем о Луне, и потому не вызывают сомнений. А между тем именно в них и проявился с наибольшей, пожалуй; силой талант Жулавского-фантаста. С удивительным чутьем и тактом он сумел затушевать и убрать целый ряд деталей, подчеркнуть и усилить ряд других — ив результате добиться той необычайной рельефности и экспрессии, которые создают упомянутый выше «эффект присутствия». Дело в том, что подлинный пейзаж Луны весьма мало походит на то, что изображено Жулавским. Писатель, столь дотошно изучавший астрономию, не мог, конечно, не знать о том, что кривизна лунной поверхности намного больше (из-за малых размеров Луны), чем кривизна земной, а потому виды, открывающиеся из любой точки Луны на окружающую местность, далеко не столь величественны и грандиозны, как он это изобразил. Вдобавок лунные горы весьма пологи. Какие «пики» могут быть у знаменитой горы Питон, если она достигает в длину сорок километров при высоте 2000 метров. Даже стоя у ее подножия, герои Жулавского видели бы не «головокружительной высоты вершину», а всего лишь однообразную равнину с едва намечающимся подъемом (10 градусов!) в одну сторону. Только внутренние склоны цирков, пожалуй, и могут несколько напоминать описания Жулавского — и то с поправкой на пологость внутренних горок и невидимость (из-за удаленности и кривизны поверхности) противоположных участков кольцевого вала. Жулавский, таким образом, не пошел ни по пути строгого следования научному факту, ни по пути чистого вымысла — он создал оригинальный, своеобразный сплав, чисто фантастический по своей природе. Там, где трагическая история смельчаков, навсегда покинувших Землю, требовала мрачных и величественно-трагических декораций, писатель усиливал «научную правду» правдой художественного вымысла. В этом проявилась проницательность его таланта — будучи фактически одним из провозвестников современной фантастики, Жулавский видел в ней прежде всего литературу. Именно этим в первую очередь, обусловлена жизненность его книги. Еще одно обстоятельство достойно внимания. Фантастика Жулавского (хотя это заметнее при чтении трилогии в целом) рождается, в сущности говоря, на пересечении трех, а не двух только линий: помимо научного факта и поэтического воображения в ее создании участвует также и социальная метафора, философски обобщенная мысль. Наличие этой третьей компоненты показывает, с какой зоркостью писатель уловил сущность и призвание того вида литературы, в создании которого участвовал. Как уже сказано выше, он обратился к фантастике потому, что усматривал в ней тот вид литературы, который более всего способен выразить общечеловеческие и общеисторические стороны действительности. При всей наивности социальных и философских аллегорий Жулавского он со своим стремлением соединить литературу, науку и философию в одном виде искусства смело может быть назван не только продолжателем Жюля Верна, но и современником Уэллса. Вот то немногое, как нам кажется, что было бы интересно узнать сегодняшнему читателю, раскрывающему книгу более чем полувековой давности. Ее глубокая человечность, психологический драматизм и романтическая страстность, восхищение героизмом и самопожертвованием первых исследователей Луны скажут читателю, несомненно, больше о человеке и человечестве, чем о Луне и космосе; но именно в том и состоит волшебство подлинной фантастики, чтобы, унося нас в космические дали или бездны времени, неизменно возвращать на Землю, к нам самим и нашим судьбам. © Ариадна Громова, Рафаил Нудельман, 1969. *** 41-летний автор успел сочинить довольно много. «Трилогия Жулавского – это аллегорический показ возникновения религиозного мифа. В этом смысле и здесь заимствован сюжет из мифологии. Но как достоверно это сделано! Последний землянин (в первом томе), которого лунный народ называет Старым Человеком, является объектом почитания и страха одновременно; объяснение его особенного положения носит совершенно материальный, психологический характер: он заботится о детях, которые не являются его детьми, так как чувства, которые связывали его с Евой лунного рода, не имели продолжения… Фотонную ракету тому, кто найдёт текст, столь же интеллектуально изысканный и конструктивно связанный, во всей научной фантастике!» Библиография др. интересных книг Е. Ж. http://archivsf.narod.ru/1874/jerzy_zulaw... *** ЛЕМберг. Львовские места Станислава Лема. До войны я даже никогда не бывал в Варшаве, никогда не видел Краков. Так что могу сказать, что Львов — это часть меня, а я — часть Львова. Я врос во Львов как дерево. Автобиографический роман Лема «Высокий замок» — одна из немногих изданных в ПНР книг, рассказывавших о польском прошлом Львова. В польской литературе история этого города обросла множеством мифов. Лем внес свою лепту в создание идеализированного образа галицийской метрополии, хотя в данном случае идеализация вполне понята, ведь в романе описывается мир глазами ребенка и подростка из состоятельной семьи. Львов, в котором рос Лем, — это третий по величине город (после Варшавы и Лодзи) во Второй Речи Посполитой. Польская столица современности, оплот свободной мысли в эпоху разделов. Город Львовской математической школы и знаменитого университета. Город, в котором жемчужины архитектуры Ренессанса и сецессии соседствуют с превосходными образцами модернизма. Город, рядом с которым Вена, по словам Лема, просто «увеличенный Львов». А кроме того, это еще и город контрастов и конфликтов: этнических, политических, классовых. В послесловии к «Высокому замку» украинский писатель Юрий Андрухович назвал город молодого Лема «городом чудес». Город луна-парков, фокусников, шоколадных фонтанов. След от пули, сохранившийся в форточке окна родительской спальни — память о польско-украинских боях 1918 года — словно служил туманным и нереальным напоминанием о том, что большая и страшная история все-таки не обошла Львов стороной. «Трудному» городу Лем уделяет не так уж много места. Один раз он вспоминает, как с балкона наблюдал за уличными столкновениями, вспыхнувшими после того, как полиция застрелила рабочего, Владислава Козака, во время антисанационной демонстрации. Образ довоенной нищеты возникает и тогда, когда писатель вспоминает, как в суровую морозную зиму 1930 года за повозками угольщиков бегали стайки детей, пытаясь ухватить падающие на землю кусочки. Почти не затрагивается тема сложной этнической мозаики города: здесь нет еврейского квартала, находившегося неподалеку от дома Лема, мало украинцев. Правда, в интервью Томашу Фялковскому Лем рассказывал о своем украинском товарище по парте Мисеке, однако в школе они общались исключительно по-польски. Когда во время советской оккупации Львова приятель окликнул его на улице по-украински, удивленный Лем выпалил на том же языке: «Ти що, здурiв?» Возможно, писатель создал идиллический образ страны детства, пережив кошмар двух оккупаций, возможно, все это мало его в ту пору волновало; он был слишком поглощен своей внутренней жизнью, миром звезд, галактик и изобретений. Лем — мастер недосказанности, поэтому о каких-то болезненных вопросах он наверняка умолчал (к примеру, лишь пунктиром наметил историю многочисленных родственников, большинство из которых погибли в Холокосте). Но так уж работает человеческая память: она напоминает скорее захламленный склад, а не упорядоченный каталог событий. Антрополог Дэвид Лоуэнталь в книге «Прошлое — чужая страна» писал: «[…] для нас прошлое — это нечто вроде археологического музея […], заполненного отдельными фрагментами, расположенными без всякой системы». В детских воспоминаниях гораздо большее значение имеют события, сегодня кажущиеся анекдотическими, а тогда попадавшие на первые полосы газет. Например, падение «человека-мухи», который попытался забраться на одно из зданий в центре города при помощи всего-навсего «крючка для застегивания туфель» (кстати, песенку об этом событии написал старший кузен Лема, Марьян Хемар, она заканчивается словами: «так закончилось страшное зрелище, не лезь высоко, тогда не придется падать низко»). В конце концов Большая история добралась и до Львова. В 1945 году, после оккупации, прожив во Львове больше четверти века, Лем вместе с родителями перебрался в Краков, ставший его новым домом. Во Львов, несмотря на бесконечные приглашения, он так и не приехал. В интервью Станиславу Бересю он объяснял это так: Если у вас есть любимый человек, скажем, женщина, и кто-то у вас ее отберет, а потом она от этого кого-то родит детей, то я — будучи взрослым — предпочел бы с ней уже не встречаться. Ну а что мы можем друг другу сказать? Этот город для меня тоже уже чужой. Это камни. Какое мне до них дело сегодня? Однако до конца жизни писатель считал этот город милой сердцу родиной. Львов появлялся не только в «Высоком замке» и интервью, но и в совершенно неожиданных местах. Так, есть все основания полагать, что родной город пилота Пиркса — именно Львов. https://culture.pl/ru/article/lemberg-lvo... Что читал молодой Лем? Многое, но в том числе и "Лунную трилогию " Жулавского, изданную в начале ХХ века во Львое. Na Śrebrnym Głobie (1903) 1901 – На серебряной планете (Na Śrebrnym Głobie. Rękopis z Księżyca) // газета «Głos Narodu» (Краков), 24 декабря (№295) 1901 [вып.1-4] – 20 июня (№139) 1902 [вып.5-92] содержание То же: [Роман] / Рис. А. Прокайловича (A. Procajłowicz). – изд. «Towarzystwo Wydawnicze S. Sadowski» (Львов), 1903. – 352 с. То же: [Роман] / Рис. А. Прокайловича (A. Procajłowicz). – 2-е изд. – изд. «Towarzystwo Wydawnicze S. Sadowski» (Львов-Варшава), 1909. – vi + 288 с. То же: [Роман]. – 3-е изд. – изд. «Towarzystwo Wydawnicze S. Sadowski» (Львов-Варшава), 1912. – vi + 322 с. Ежи Жулавский. Разочарование в Луне. О том, насколько болезненным может быть столкновение литературных фантазий с научными открытиями, Лем говорил в интервью с литературным критиком Яном Гондовичем: Династия Жулавских Жулавские — одна из самых творческих семей в Польше. Ярче всего ее представители проявляют себя в литературе, изобразительном искусстве, музыке и кинематографе. перейти на страницу темы#язык и литератураперейти на страницу темы#искусствоперейти на страницу темы#киноперейти на страницу темы#театрперейти на страницу темы#музыкаЧитать дальше Ах, эта Луна, она страшно меня разочаровала. Я вырос на книгах Жулавского. «На серебряной планете»: дикие пейзажи, кручи, пропасти, обрывы... <…> Ну и оказалось, что нет никаких круч, скал, вообще ничего нет… Там все какое-то овальное. И никуда от этого не деться… Из «Лунной трилогии» Жулавского (в нее входят: «На серебряной планете. Рукопись с Луны», 1903, «Победоносец», 1910 и «Древняя Земля» 1911 года) Лем больше всего любил как раз первую часть. Действие происходит в начале XXI века. Мы читаем: На побережье Африки, в двадцати с лишним километрах от устья Конго, зияло громадное отверстие уже готового колодца из литой стали, откуда вскоре должен был вылететь на Луну первый снаряд с пятью смельчаками внутри. Они хотят попасть на обратную, невидимую с Земли, сторону Луны, поскольку верят, что условия там пригодны для жизни. Последняя депеша, отправленная на Землю, такова: «Все хорошо, нет поводов для опасений». На этом связь обрывается. Вслед за первой отправляется вторая миссия, которая тоже исчезает без следа. Спустя пятьдесят лет, когда о сумасбродной экспедиции все давно позабыли, к сотруднику обсерватории попадает дневник одного из членов экспедиции… Для доктора философских наук Жулавского космический антураж — лишь повод для размышлений на тему истоков человеческой цивилизации, генезиса религиозных верований и социальных систем. Однако молодежь оценила эти книги по другой причине. Лем писал: Первые кругосветные путешествия — первые экспедиции в глубь неведомых материков, первые перелеты через океан и первые попытки борьбы с эпидемиями приносили неудачи, поражения, катастрофы и смерть пионеров, причем самопожертвование героев зачастую не давало вообще никаких непосредственных результатов. Молодежь особенно хорошо понимает подобные безумства <…>, но восторженное отношение к героям — это, пожалуй, одна из прекраснейших черт молодежи, и именно ей обязана своей долгой жизнью книга Жулавского. Так или иначе, сочинения Жулавского — уникальное для своей эпохи явление: когда его «младопольские» коллеги изливали на бумагу свои внутренние переживания, воспевали красоту Татр или оплакивали безнадежное состояние польского вопроса, писатель в своем воображении уносился за пределы околоземной орбиты. В 1977 году книгу экранизировал двоюродный внук писателя, режиссер Анджей Жулавский. Заметим, что самое первое в польской литературе описание экспедиции на Луну (не считая легенды о пане Твардовском) появилось гораздо раньше, в далеком 1785 году. Его автором стал Михал Димитр Краевский, сочинивший книгу «Войцех Здажинский, жизнь и приключения свои описывающий». Произведение выдержано в духе романа-утопии, характерного для эпохи Просвещения, в нем чувствуется легкая нотка морализаторства и авантюризма. Главный герой воплощает собой сарматские пороки: прокутив родовое гнездо, он бежит от кредиторов на Луну… на воздушном шаре. https://culture.pl/ru/article/chto-chital... Как НАСА, альпинизм, Джордж Клуни и колониализм связаны с корнями польской научной фантастики? Бывший руководитель английского отдела Culture.pl Адам Жулавский оглядывается на жизнь своего деда, его генеалогическое древо и историю польской научной фантастики, чтобы сплести для вас интимное и запутанное полотно ответов. Есть очень странный фильм « На серебряном глобусе» моего покойного троюродного брата Анджея Жулавского , который считается затерянной польской научно-фантастической эпопеей. Некоторые говорят, что это «Польская дюна» . Его даже снимали в то же время, когда Джордж Лукас снимал «Звездные войны» . Но, когда около 80% съемок было завершено, производство было закрыто польским коммунистическим правительством в 1977 году. Оно так и не оказало того влияния, которое могло бы иметь. Его собрал примерно 11 лет спустя все еще очень раздраженный Анджей, который упорно заменял все недостающие сцены кадрами Польши конца 80-х, над которыми он говорил. С тех пор он приобрел культовый статус: зрители таких фестивалей, как Нью-Йорк и Сан-Паулу, смогли увидеть его причудливые монологи и феноменально инновационную операторскую работу и дизайн. Но эта статья не является историей этого фильма. Вы можете прочитать об этом или послушать где-нибудь еще, и я настоятельно рекомендую вам это сделать. Эта статья о том, откуда у Анджея возникла идея этого фильма, из того же места, которое впоследствии оказало множество необычных влияний и, возможно, стало настоящим началом всей научной фантастики к востоку от Парижа и Лондона. Это была серия книг, написанных в самом начале 20 века: «Лунная трилогия» моего деда Ежи Жулавского . О чем была эта трилогия? Как следует из названия, «Лунная трилогия» Ежи Жулавского состоит из трех книг: « На Серебряном глобусе », « Завоеватель » (Zwycięzca) и «Старая Земля» (Stara Ziemia). Все три были опубликованы по частям в газете, как это было модно в то время, а затем были объединены в отдельные тома и опубликованы в виде книг. Все три будут использованы Анджеем Жулавским для сюжета его более позднего фильма, хотя при названии он просто использовал название первой книги. Книга «На Серебряном глобусе» была написана в 1901 году и опубликована в журнале «Голос народа ». Книжная версия появилась в 1903 году. В то время эта книга была совершенно новаторской в этой части Европы. Во Франции был свой Жюль Верн с его подводными лодками и спусками на Землю, а в Англии — Герберт Уэллс, который, пожалуй, был пионером научной фантастики в том виде, в каком мы ее знаем. Тем временем Курд Лассвиц в Германии написал книгу о марсианах, высадившихся в Арктике и сражающихся с Королевским флотом. Лучшее впечатление от Верна Владислав Уминьский производил в Польше, но в тот период это было практически все. Американские пионеры этого жанра Эдгар Райс Берроуз и Джек Лондон не создавали ничего похожего на научную фантастику еще как минимум десять лет. Обложка издания Ежи Жулавского «На Серебряном глобусе» 1947 года, иллюстрации Марека Жулавского, фото: семейный архив Жулавских Первая книга «Лунной трилогии», написанная в форме дневника польского члена международного экипажа, рассказывала о неудавшейся миссии по исследованию Луны. (Внимание, спойлер!) После аварийной посадки небольшая группа выживших ученых спешит укрыться на темной стороне Луны, где, по их теории, дышать может быть безопасно. Путешествие долгое и жестокое, и только трое из них справляются с ним. Как только они доберутся туда, они застрянут. Навсегда. У единственной выжившей женщины есть ребенок. Это начало новой жизни во многих отношениях, поскольку группа начинает размножаться, и целые поколения скрещиваются за короткие промежутки времени. В отличие от ученых, все они кажутся очень миниатюрными, что объясняется гравитацией Луны. Вскоре остается только один выживший после крушения, кстати, польский рассказчик, побуждающий всех этих маленьких новых «селенитов» следовать за ним и тоже использовать польский язык как свой родной. Он их единственный связующий звено с богатством человеческих знаний, и, несмотря на то, что к нему относятся как к своего рода богу, он не чувствует себя особенно успешным в их просвещении, особенно потому, что они верят, что какой-то мессия в конечном итоге спасет их и доставит на Землю. Излишне говорить, что этого не происходит. Вторая часть рассказа, «Завоеватель» , была написана в 1908 году и опубликована в журнале Kurier Warszawski («Варшавский курьер»). Полный том был опубликован в 1910 году. Действие происходит много лет спустя. Новый астронавт по имени Марек прибывает на Луну, в основном ради развлечения, и прибывает в разгар войны. Оказывается, селениты были не одни, и шерны, коренные жители Луны, о которых лишь намекали в первом романе, поработили многих из них. Но селениты весьма довольны прибытием Марека, поскольку очевидно, что он должен быть тем мессией, которого они ждали, тем более что их религия к этому моменту стала весьма богато украшенной. Несмотря на то, что Марек пытается помочь, все заканчивается плохо. Однако, бесспорно, к нему относятся как к мессии во многих отношениях. Последний том был написан в 1910 году и снова выпущен в журнале «Глос Народу» . Полная книга была опубликована в 1911 году. Она начинается с того, что два селенита нашли ракету, на которой прибыл Марек, и сумели долететь до Земли. Поскольку они довольно крошечные, человек, который их находит и надевает на поводки, обращается с ними как с животными. После череды злоключений они освобождаются и попадают в Соединенные Штаты Европы, коммунистическую сверхдержаву. Не всем это нравится, как это обычно бывает в подобных местах, и и государство, и повстанцы против него участвуют в гонке за атомную бомбу. К сожалению, государство берет верх и впоследствии запрещает заниматься наукой, чтобы никто другой не мог использовать против них бомбу. В целом, это не очень веселое место, и это не на Луне, где Шерны установили такой же антиинтеллектуальный режим. Первое полное издание всех трех книг в одной вышло в 1912 году. Анти-Г. Дж. Уэллс Автором всего этого безумия был Ежи Жулавский. Вы заметите, что, хотя Ежи писал на темы, схожие с Гербертом Уэллсом, на которого также явно повлиял Жюль Верн, у Ежи был гораздо более мрачный подход. Жулавский идет на шаг дальше, чем Верн и Уэллс, превращая воображаемую географию своей научно-фантастической среды в когнитивную карту культурной чувствительности своих героев. Лукаш Водзыньский, «Роман модернизма: воображаемая география в лунной трилогии Ежи Жулавского», Славянское обозрение 77-3 (2018) На самом деле «Серебряный глобус» появился в газетах вскоре после книги Уэллса « Первые люди на Луне» , что звучит так, будто они могут быть похожими, но их прочтение не могло быть более разным. В книге Уэллса главный герой, по сути, расслабляюще плывет туда и переживает очень хорошее приключение, в результате которого он возвращается в старый добрый Блайти с золотом в руке, чтобы заработать состояние. Напротив, персонажи Жулавского начинают с того, что их лидер погибает в автокатастрофе, и проводят большую часть книги в отчаянной гонке за выживание, окруженные мрачностью и смертью, без никакой надежды на возвращение. И Жулавский, и Уэллс сочетали приключенческие романтические истории, подобные Верну, с тревогой манящего века модернизма. Но работа Ежи выделялась. Что делает эти книги уникальными по сравнению с другими романными экспериментами того периода [...], так это то, что они переплетают два антагонистических культурных модуса: популярный роман в его научной и приключенческой разновидностях и модернистское поэтическое размышление о мифологических и трансцендентальных основах человеческая история. При этом трилогия стремится переоценить мифическую и архетипическую сокровищницу западной культуры [...], но также создает очень читабельный трактат о роли личности в обществе. Подобный гибрид раннего модернизма и народного романа необычен, поскольку эти два культурных режима символизируют противоположные подходы к современности, катастрофический и позитивистский соответственно. Несмотря на свои приключения, его персонажи вынуждены повторять прошлые ошибки истории, политики и религии, с которыми никто, работающий в этом жанре, просто не справился. Растянувшись между меланхолией после угасающего чувства чуда и надеждой на возможность перезапустить человеческую историю, не стирая культурную память, искатели приключений Жулавского ищут «Грааль» повторного очарования. Их преследование ведет их через ландшафты, которые продолжают напоминать им — как призрачная сфера Земли, преследующая экспедицию Корецкого, — что даже когда нам удастся сбежать в другие миры и в будущее, мы всегда обнаружим, что наша история пришла туда раньше нас. История была обречена повториться, как мы увидим далее в этой статье. Продолжая сравнение Уэллса, иногда говорят, что британский автор был первым, кто предложил концепцию атомной бомбы в своей книге 1914 года « Освобожденный мир ». Но на самом деле Ежи уже сделал это тремя годами ранее на Старой Земле . Там он говорил о бомбе, которая «разобьет тот кластер энергии, который мы называем материей» и «расколет атом на составные части, вызвав взрыв, способный разрушить целые города и континенты». В отличие от этого, книга Уэллса почти резко заканчивается идеей о том, что новое мировое правительство будет означать, что планета станет утопией, в то время как мировое правительство Ежи заканчивается тем, что она становится антиутопией. Оглядываясь назад, мы все теперь имеем возможность оценить различные попытки мирового господства и гонки вооружений в XX веке, и мы можем с уверенностью сказать, что видение Ежи было более реалистичным. Не менее важно и то, как Ежи предсказал, насколько плохо будет жить в коммунистической сверхдержаве – он написал это за шесть лет до того, как в 1917 году началась русская революция и СССР начал поднимать свою скучную седую голову. Похоже также, что Ежи был первым, кто использовал термин «государство-няня» ( rząd opiekuńczy ), что меня очень забавляет. Когда вышла первая книга, она получила все положительные отзывы и стала популярной: многие отмечали влияние Жюля Верна, но говорили, что реализм поведения персонажей сделал ее чем-то большим. Судя по всему, единственный отрицательный отзыв был в журнале Chimera , в котором также сотрудничал сам Ежи. Оно было написано другой знаменитой польской писательницей Марией Коморницкой под псевдонимом Петр Власт: ...скучный, а в любовных частях отвратительный роман, украшенный кое-где красивыми изображениями пейзажей. Возможно, ей было трудно отделить книгу от ее автора, который уже был известным именем в области идей, а не в области фантастических романов (хотя сегодня у него даже есть премия в области научной фантастики, носящая его имя ) . Понимание Ежи Ежи Жулавский родился в 1874 году и был поэтом, писателем и философом. Воспитанный как в романтизме, так и в позитивизме, он был очень страстным исследователем новых идей и фактов. Он написал диссертацию о Спинозе, изучая философию в Берне в Швейцарии. Первоначально написанный на немецком языке, он позже перевел его на польский язык , чтобы популяризировать идеи Спинозы среди говорящих на польском языке. Мой дедушка любил заниматься подобными вещами, поскольку он также переводил на польский язык других философов, таких как Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницше. Он также перевел на польский язык Эдгара Аллана По и санскритскую поэзию, а также избранные части Торы и Талмуда. Он также писал пьесы, наиболее известными из которых при его жизни были «Эрос и Психея» , основанные на греческом мифе (и их ставят до сих пор ), но он также писал пьесы об исторических личностях, таких как Шаббатай Цви . Он явно верил, что образование важно и что люди должны иметь доступ к идеям из других источников, о которых они, возможно, никогда не задумывались. Это особенно важный момент, поскольку он делал все это не в вакууме. Время и место в истории, в которых он действовал, были весьма специфическими. Это было уникальное время и место не только в политическом, но и в культурном отношении. https://culture.pl/en/feature/the-origins...

|

| | |

| Статья написана 26 октября 2023 г. 19:13 |

Юрій Жулавський. На Срібній планеті. Рукопис з Місяця: [Роман] ; редакція Миколи Зерова/ Пер. з пол. Леоніда та Валерії (Вероніки) Пахаревських.

– К.: Сяйво, 1927. – 330 с. – (Бібліотечка всесвітнього письменства) — 3100 прим. — 1 крб. 80 коп. Сергій Родзевич. Юрій Жулавський та його місячна трилогія: («На Срібній планеті», «Звитяжець», «Стара земля») – с.5-31 На Срібній планеті: рукопис з Місяця: [Роман] – с.32-328 Юрій Жулавський. Звитяжець: Повість / Пер. Сидіра Сакидона. – К.: Сяйво, 1928. – 324 с. — 3100 прим. Юрій Жулавський. Стара земля: Повість / Пер. В. Томашівського; спр. прізвище — Микола Хомичевський)– К.: Сяйво, 1928. – 280 с. — 3100 прим. Сайт "Архів фантастики" + Л. Коломієць. Український художній переклад та перекладачі 1920–30-х років. Вінниця: Нова Книга. 2015 + НБУВ *** Юрий Жулавский. На Серебряной планете. Рукопись с Луны: [Роман]; редакция Николая Зерова/ Пер. с пол. Леонида и Валерии (Вероники) Пахаревских. – К.: Сяйво, 1927. – 330 с. – (Библиотечка всемирной литературы) – 3100 экз. – 1 руб. 80 коп. Сергей Родзевич. Юрий Жулавский и его лунная трилогия: («На Серебряной планете», «Победитель», «Старая земля») – с.5-31 На Серебряной планете: рукопись с Луны: [Роман] – с.32-328 Юрий Жулавский. Победитель: Повесть / Пер. Сидира Сакидона. – К.: Сяйво, 1928. – 324 с. — 3100 экз. Юрий Жулавский. Старая земля: Повесть / Пер. В. Томашевского; наст. фамилия — Николай Хомичевский) — К.: Сияние, 1928. — 280 с. — 3100 экз. Сайт "Архив фантастики" + Л. Коломиец. Украинский художественный перевод и переводчики 1920-30-х годов. Винница: Новая Книга. 2015 + НБУВ

]

Часопис "Життя і революція" №10/1928 Ю. Меженко "Трилогія Жулавського"