Около пятидесяти лет назад одна дама по имени Вирджиния Вульф села в вагон железнодорожного состава, следовавшего по маршруту Ричмонд – вокзал Ватерлоо. Напротив нее сидела женщина, чьего имени мы не знаем, как не знала его миссис Вульф. Она нарекла ее миссис Браун.

«Она была из тех аккуратных, скромно одетых старушек, чья тщательная опрятность – все застегнуто на все пуговицы, подвязано, залатано и вычищено – свидетельствовала о нужде большей, чем если бы на ней были лохмотья с грязью. В ее облике было что-то страдальческое, будто бы от перенесенных и грядущих невзгод, кроме того она была очень маленькой. Ее ноги, обутые в чистые туфельки, едва доставали до пола. Мне показалось, что ей не на кого положиться, что она вынуждена заботиться о себе сама, будучи разоренной или давно овдовевшей, что она вела беспокойную бедняцкую жизнь, растя единственного сына, который, вполне вероятно, уже начинал ходить неправедными путями» (Мистер Беннетт и миссис Браун(1)).

Миссис Вульф, вечно за всеми подглядывавшая, начала прислушиваться к долетавшим до нее обрывкам разговора между старушкой и путешествовавшим рядом господином – к скучным репликам и обсуждениям малопонятных дел. Внезапно миссис Браун спросила: «Как по-вашему, умирает ли дуб, если его листья два года подряд поедают гусеницы?» Она говорила ясно, довольно четко произнося слова с выверенной любознательной интонацией. Пока ее спутник начал распространяться о том, каким бедствием оказались насекомые для фермы его брата в Кенте, миссис Браун вынула маленький белый платочек и тихо заплакала, от чего господину сделалось досадно. Он вышел на перегоне Клапхэм, а она – на вокзале Ватерлоо. «Я смотрела, как она исчезает с сумкой в руке в закоулках громадной сверкающей станции», — пишет Вульф. – «Она была очень маленькой и очень упрямой, хрупкой и героической одновременно. Более я ее не видела».

Эта миссис Браун, говорит нам она, и есть тема любого романа. Она является романисту в железнодорожном вагоне или в голове и говорит: «Поймай меня, если сможешь».

«Я верю, что все романы начинаются со старушки в углу напротив. Я считаю, что все романы, так сказать, крутятся вокруг персонажей, а это значит, их нужно нарисовать – не учительствовать, не петь песни и не восхвалять Британскую Империю. Тогда роман обретет форму – неуклюжую, многословную, скучную, или богатую, гибкую, живую. Великие романисты показывали нам то, что считали нужным, глазами своих персонажей. Иначе они были бы не романистами, а поэтами, историками и памфлетистами» (ibid.)

Я принимаю это определение. Не знаю, популярно ли оно среди нынешних критиков, и мне до этого нет особого дела. Оно может казаться банальным тем, кто рассуждает о богоявлениях, апокалипсисах и других тусклых многосложных терминах. Но для романиста, по крайней мере, пишущего эти строки, это просто-напросто верно – однозначно и односложно.

Это было верно в 1865 г., когда миссис Браун звалась Сарой Гэмп(2), в 1925 г., когда она была Леопольдом Блумом(3), сейчас, в 1975 г., когда ее имя – Роза из «Игольного ушка» Маргарет Дрэббл(4), Сильвия из «Позднего вызова» Энгуса Уилсона(5), Лени из «Группового портрета с дамой» Генриха Бёлля(6). Она проложила себе дорогу в Австралию, где ее именуют Воссом или Лаурой(7). Она никогда не покидала Россию, где ее зовут Наташей, Анной или Раскольниковым, а еще Юрием Живаго и Иваном Денисовичем. Миссис Браун появляется в Индии, Африке и Южной Америке – повсюду, где пишутся романы. Ибо, как сказала миссис Вульф, «Миссис Браун вечна. Она есть человеческая природа. Миссис Браун лишь меняет облик. Это романисты заходят и выходят из вагона. Она всегда там сидит».

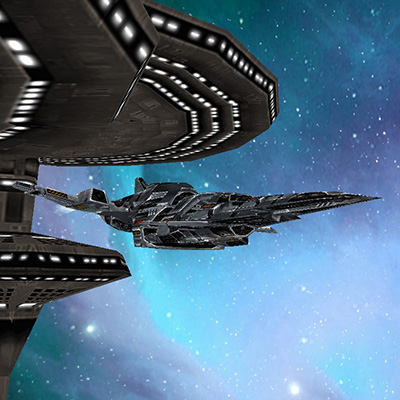

Она всегда там сидит. Вот что мне интересно: может ли фантаст усесться напротив нее? Реально ли это? Есть ли у нас шанс поймать миссис Браун, или мы навеки заключены в большие сверкающие космические корабли, рассекающие просторы галактики? Наши холодные космолеты быстрее поезда Ричмонд-Ватерлоо, быстрее света; в них летят героические капитаны в серебристо-черных униформах, инопланетные члены команды с ушами странной формы и безумные ученые в компании симпатичных дочек; эти корабли способны разнести на осколки другие, вражеские, одним залпом из апокалиптических, уничтожающих все живое лазерных пушек; они могут доставить уйму колонистов от Земли к неизведанным мирам, что населены невероятно грозными или прекрасными формами инопланетной жизни. Эти корабли могут все, абсолютно все, кроме одного – они не могут унести в себе миссис Браун. Ей там просто не место. Не правда ли, забавная идея – миссис Браун на звездолете? Она слишком мала, чтобы посетить Галактическую империю или совершить полет по орбите нейтронной звезды. «Ее ноги, обутые в чистые туфельки, едва доставали до пола». Так ли это в самом деле? Возможно ли, что миссис Браун в некотором смысле слишком велика для звездолета? Что она слишком «реальная» для этого – настолько, что как только она взойдет на борт, корабль ужмется до сверкающей оловянной игрушки, героические капитаны окажутся картонными, а грозные и прекрасные инопланетяне вдруг окажутся совсем даже не инопланетянами, а частью самой миссис Браун, элементами ее подсознания, удивительными, но живущими с ней долгие годы.

Вот мой первый вопрос: может ли миссис Браун и фантастика сидеть друг напротив друга, хоть в вагоне, хоть в космолете? Проще говоря, способен ли фантаст написать роман?

А вот второй вопрос: насколько это необходимо? Но об этом позже.

Подозреваю, что Виржиния Вульф ответила бы с присущей ей лукавинкой и кажущейся осторожностью – нет. Однако в 1923 году, когда она писала «Мистер Беннетт и миссис Браун», у нее не получилось бы по-настоящему ответить – слишком мало фантастики было доступно, чтобы она могла судить. Романам Уэллса было четверть века, он оставил их и занялся написанием утопий – тех самых, о которых Вульф сказала: «В утопиях миссис Браун не бывает». Она была абсолютно права.

Хоть это и было сказано, вспомним, что в Англии как раз тогда вышла некая книга, и еще одна писалась в Америке. То были странные книги, написанные при странных обстоятельствах, возможно из-за которых они не пользовались успехом ни у критиков, ни у читающей публики. В Англии была напечатана книга одного русского по фамилии Замятин – напечатана по-русски, хотя и никогда не была издана в России(8). Эта вещь на протяжении пятидесяти лет влачила существование изгоя – в зарубежных сборниках и переводах. Ее автор умер изгоем. Не слишком оригинальная судьба, не правда ли? Что касается другой книги, то она вообще не предназначалась для публикации и была издана лишь после смерти ее автора, Остина Таппана Райта(9), в 1942 г.

Вот простой, но эффективный тест на наличие миссис Браун в литературном тексте. Сможете ли вы спустя месяц или около того после прочтения книги вспомнить, как в ней звали миссис Браун? Довольно глупо, зато работает. Например, любой прочитавший «Гордость и предубеждение» будет помнить имена Элизабет и Дарси много дольше, чем месяц. А тому, кто читает труды мистера Нормана Мэйлера(10), нет нужды оправдываться, что он никого не вспомнил – кроме, разумеется, самого Нормана Мэйлера. Это оттого, что книги Мэйлера не о миссис Браун, а о мистере Мэйлере. Он замечательный писатель, но не романист. Как и большинство американцев. Видите, более или менее сходится. Первое испытание фантастики, которое я задумала, было как лакмусовая бумажка, и нужно сказать, что я провалила его. Мне удалось вспомнить только двух-трех главных героев. Женщин зовут О и И-330, а еще там есть замечательный второстепенный персонаж С, а как же зовут главного персонажа, от лица которого идет повествование? Черт, надо заглянуть в книгу. Ну, конечно – Д-503. Точно, он. Никогда не забуду его, беднягу, хоть и забыла его порядковый номер. Меня оправдывает то, что я иногда забываю домашний телефонный номер, а он у нас уже шестнадцать лет. У меня туго с математикой. Но я точно сидела напротив Д-503, не в вагоне, правда, но в большом здании, где стены, пол и потолок – из стекла. Я страдала с ним, сбегала с ним, меня вместе с ним заново схватывали, тащили обратно в Утопию, делали лоботомию. Никогда этого не забуду, как не забуду названия книги – «Мы». Не забуду и имени автора – Евгения Замятина, написавшего первый фантастический роман.

«Мы» — это антиутопия, в которой есть намек на скрытую утопию, лукавая, блестящая и сильная книга. С эмоциональной точки зрения она потрясает, а с точки зрения техники – в своем обращении с фантастическими метафорами по-прежнему оставляет позади большую часть книг, написанных позже. С «Островляндией» Остина Таппана Райта совсем другая история. Это старомодная вещь. Ее взгляд не устремлен ни вперед, ни назад, это взгляд по сторонам. В книге нет описания утопии, есть лишь альтернатива. При поверхностном взгляде может показаться, что эта альтернатива – чистой воды эскапизм, голубая мечта. Греза длиною в жизнь. Ее написал и хранил в тайне успешный юрист для собственного утехи и удовольствия. Это детская страна воображения с картами и всем прочим, вынашиваемая в течении тридцати лет, объемная рукопись с разделами, посвященными геологии Островляндии, ее истории и социальному укладу. А еще – это рассказ. Настоящее повествование, с персонажами. Дочь автора нашла рукопись, Кнопф(11) издал, и некоторые читатели открыли ее для себя. И всегда находились люди, которые открывали ее для себя и потом хранили как сокровище. В литературе нет ничего похожего на «Островляндию». Это, поистине, труд жизни; Райт вложил всего себя в него. В книге описывается принципиально другое общество, тщательно проработанное прагматичным и человеколюбивым автором. И это роман, в котором живут реальные люди. В Островляндии для миссис Браун достаточно места. В этом-то все дело и есть. Думаю, что Райт видел, как мир вокруг него, современная ему Америка, становится нервной, обезличивается, превращается в место, непригодное к жизни. Поэтому он создал несуществующий континент с собственной геологией, погодой, реками, городами и домами, ткацкими станками и каминами, политиками, фермерами и домохозяйками, обычаями, недопониманиями и любовными историями. Мир, который готов к тому, чтобы его заселили люди. Тем самым он подтвердил спорное заявление миссис Вульф — «В утопиях Миссис Браун не бывает». Думаю, ей было бы приятно узнать об этом.

В то время, пока Райт безмятежно исписывает листы бумаги в своем кабинете, а Замятин тихо живет в Париже, за окном наступают тридцатые и начинается эпоха фантастики. Со стартовых площадок в путь отправляются первые ракеты. Грядут десятилетия приключений. Коварные планы венерианцев раз за разом терпят крах. Герои спасают сексапильных и пищащих что есть сил дочек ученых. Мы видим взлет и падение галактических империй. Планеты покупаются и продаются. Роботам дарованы скрижали с тремя законами с горы Синай. Люди делают невероятные изобретения. Человечество стареет, уничтожает само себя, восстанавливается, ломает границы собственных возможностей, возвращается к звериному состоянию, становится Богом. Гаснут звезды – и снова зажигаются, как неоновые вывески. Звучат истории – отвратительные и чудесные. Одни поистине чудесны, другие поистине отвратительны. Но ни на одном из космолетов, ни на одной планете, ни в одной восхитительной, страшной, оригинальной, сумасшедшей, умной истории нет людей. Есть Человечество и То-Что-Грядет-На-Смену, как у Стейплдона(12). Есть Бесчеловечность и То-Что-Грядет-На-Смену, как у Оруэлла и Хаксли. Есть капитаны, и солдаты, и инопланетяне, и девушки, и ученые, и императоры, и роботы, и монстры – то есть знаки, символы, идеи, образы, аллегории, все в границах от стереотипа до архетипа. Но нет миссис Браун. Назовите мне хоть одно имя. Их нет. Это только ярлыки. Гагарин, Гленн – символы, таблички с именами героев и астронавтов. Человечность для астронавта – это обуза, слабость, недопустимая при выполнении миссии. Астронавт – это не существо, а действие. Только действие имеет вес. Мы в эпохе науки, где ничто не есть. Ни ученые, ни философы не могут сказать, что есть что. Они могут сказать только кто и что делает – сказать красиво, убедительно. Это Век Технологий, Бихевиоризма, Век Действия.

А что дальше?

Дальше, по мере того, как приближается середина века и Эпоха Действия со всей очевидностью клонится к трагическому закату, появляется самая невероятная миссис Браун, которую мы видели. То был не иначе как знак, знамение. Если уж в какой литературе миссис Браун и не может быть, так это в фэнтези – «твердом» фэнтези, наследнице народных сказок, волшебных сказаний и мифов. Там играют не героями, а архетипами. Сам смысл Царства Эльфов в том, чтобы закрыть туда проход миссис Браун, разве что она обратится в старую ведьму, в юную принцессу, в омерзительного дракона – и потеряет большую часть себя.

Кто же этот герой, столь похожий на миссис Браун, несмотря на свои мохнатые лапы? Это приземистый, худой, измотанный малый, с цепочкой на шее. На цепочке болтается кольцо, а он сам печально бредет пешком на восток. Думаю, вы его знаете.

Честно говоря, я не буду доказывать, что Фродо Бэггинс – подлинный, досконально проработанный персонаж романа. Как я сказала, он – знак и знамение, и именно тем мне важен. Если сложить образы Фродо, Сэма, Голлума и Смеагола, получится поистине сложный и удивительный герой. Но поскольку в мифах реальная личность дробится на бессознательные архетипы из сна, а миссис Браун оборачивается принцессой, жабой, драконом, ведьмой, ребенком, то и Толкин в своей мудрости разделил Фродо на четыре части – Фродо, Сэма, Смеагола и Голлума, а если считать Бильбо – то на пять. Вероятно, Голлум – лучший персонаж книги, потому что в нем слито два характера – Голлума и Смеагола. Или Вонючки и Воришки, по словам Сэма. Сам Фродо – лишь четвертая или пятая часть себя, но, даже принимая это во внимание, он – новое слово в фэнтези: слабый, ограниченный, довольно непредсказуемый герой, который в конце концов терпит неудачу в возложенной на него миссии. За него задачу выполняет его смертельный враг, Голлум – который в то же время его родственник, его брат, в конечном итоге он сам… Он возвращается домой, в Шир – то же самое сделала бы миссис Браун, если бы ей выпал такой шанс – но ему суждено продолжать путь, снова покинуть дом, разобраться в перипетиях путешествия, в конце концов, умереть, чего никак не может произойти с героями фэнтези, ибо аллегории не умирают.

Меня не перестают удивлять критики, которые находят Толкина «простым» писателем. Насколько просто устроены, должно быть, их мозги!

Итак, в фэнтези, этом древнем королевстве с новоприсоединенной провинцией под названием «фантастика», теперь есть своя, немного примитивная, миссис Браун. Там она твердо стоит на мохнатых ногах. И еще нам она дважды повстречалась в приграничьях Утопии. Но утопий уже несколько десятков лет не пишут; похоже, жанр вывернут наизнанку, будучи отдан под сатиру и предостерегающие сюжеты. А что же, собственно говоря, сама фантастика? Мы переносимся в шестидесятые-семидесятые годы: на смену старому автору приходит новый. Фантастику начинают издавать на другой бумаге – которая не желтеет и не истрепывается по краям со столь пугающей быстротой. В это время самые настоящие ракеты устремляются от Земли и садятся на настоящую Луну, вынуждая фантастику перестать описывать будущее и начинать мечтать о нем. А сейчас найдется ли место в космолете для миссис Браун?

Не уверена.

Мне придется рассказать немного о себе и о своих работах, но прежде чем начать – чтобы не казаться статуей отважного Кортеса из Диснейленда, единственного покорителя неизведанных морей – позвольте назвать пару имен.

Миссис Теа Каденс.

Мистер Нобусуке Тагоми.

Говорят ли что-то вам эти имена? Мне говорят, очень даже. Это две первые миссис Браун, которые мне встретились в современной фантастике. С господином Тагоми мы знакомимся в «Человеке в высоком замке» Филипа К. Дика. Теа Каденс – главная героиня «Синтерадости» Д.Г. Комптона(13).

Они не единственные. Подобные им редко встречаются, но они не единственные. Я привела их в пример потому, что они мне нравятся – как люди, как персонажи. Законченные, объемные образы. Настоящие личности с острыми и плавными углами, в чем-то мягкие, в чем-то жесткие.

Конечно же, они выполняют серьезную задачу. Они – примеры, наглядные пособия, если хотите. Они выражают что-то, что авторы хотели немедленно и максимально ясно донести до читателя. Что-то о людях, находящихся под давлением, о жертвах нынешних, современных форм воздействия на психику.

Почему, в таком случае, авторы не сели и не написали эссе, доклад, научный труд по психологии, социологии или философии?

Потому что они романисты. Настоящие романисты. Они пишут фантастику, потому что посредством нее может быть точнее всего выражено то, что им нужно сказать. Ремесленник знает, какими инструментами пользоваться. Они, более того, романисты в первую очередь. Пользуясь богатой палитрой фантастики, они говорят о чем-то важном и используют для этого своих героев – не рупор идей, а полноценных созданий рук человеческих. Герой первичен. То, что раньше являлось предметом фантастики: невероятные изобретения, параллельные вселенные и т.п. – отошло на второй план и используется как метафора, помогающая изучить и объяснить, что происходит внутри миссис Браун, или Теи, или Тагоми. Писателей более не интересуют ни изобретения, ни размеры вселенной, ни законы робототехники, ни судьбы общественных классов – ничто, описываемое количественными или механическими терминами. Их интересует не как что-то делается, а чем оно является. Их тема – это тема, которая не может быть ничем иным, кроме как этой самой темой: мы. Люди.

Эти люди обитают во вселенной, какой ее видит современная наука, и в мире, измененном современными технологиями. Вот где пролегает грань между научной фантастикой и остальной литературой. В обеих книгах наличие науки и технологии принципиально. Это данность. Только, как я сказала, факты и домыслы, идеи относительности, идеи машины, воспроизводящей эмоции, используются не сами по себе, а как метафоры. Метафоры чего? Того, что не является данностью – «икса», который ищут писатели. Ускользающей личности, на которую влияют все данности, но которая просто есть. Индивид, человеческая душа, жизнь, миссис Браун, «дух, которым живем». Поймай, если сможешь! Я, кажется, поймала. Вон она. Трагический образ Теи, близко подобравшейся к истине в сумасшедшем доме. Трагический образ Тагоми, близко подобравшегося к истине в своей конторе. Они оба, в полубессознательных муках замешательства, пытаются достичь свободы. У обоих это получается или не получается – зависит от того, как вы сами считаете. «…Очень маленькая и очень упрямая, хрупкая и героическая одновременно».

Добро пожаловать на борт космолета, миссис Браун.

Энгус Уилсон, чьи «Старики в зоопарке»(14) вполне могут быть отнесены к фантастике, хотя автор, полагаю, был бы против таких категорий, описал в «Диком саду»(15), как ему в голову пришла идея первого романа.

«Когда я замышлял «Тсугу и что случилось после»(16)… мне представилась Миссис Карри, жирная, приветливая и опасная, уверенная в своих силах скандалистки, способная разрушить жизнь хорошего человека, Бернарда Сэндса. А поскольку мой взгляд нес в себе прежде всего иронию, то Бернарда я замыслил болезненно худым, грустным интровертом. Внезапно мощный зрительный образ — толстая женщина и худой мужчина. Весь остальной роман – это лишь проекция моей задумки, от нее только и требуется, что передать этот забавный кадр читателям…

Романы это, вообще, моментальные образы. Никакая нравоучительная, обществоведческая, психологическая или техническая «надстройка» не может приуменьшить значение этого образа для писателя. Свидетельство романиста, как и любого творческого человека – по своей сути концентрат, выжимка из какого-то образа. Но в отличие от прочих, романист выбирает заведомо наиболее сложную форму, ту, которая по мере развития создает свою собственную(17) методологию. У нас нет надежды на совершенство… доступное другим искусствам. Писатель, который в качестве основного побудительного мотива к творчеству заявляет что-то помимо этого образа, либо заигрывает с воображаемой аудиторией обывателей, либо забывает об истинном вдохновении в пылу этической или общественной полемики – или просто спора о понятиях. Все бросаются банальной истиной, что роман – это расширенная метафора, но лишь совсем немногие, возможно, настаивают на том, что метафора – это всё, а ее «расширение» – это всего лишь средство выражения».

По-моему, великолепно сказано. Это прямое продолжение мысли Вирджинии Вульф, с которой я начала. Я очень близко к сердцу принимаю эти слова: они достаточно четко передают мой собственный писательский опыт. Книга не является мне в виде идеи, сюжета, события, общности людей или послания, она является мне личностью, обычно видимой на удалении, на фоне какого-то ландшафта. Есть место и есть человек. Я его не изобретала и не создавала, он там был всегда. А мое дело – проникнуть туда.

Однажды, точно так же, как мистер Уилсон, я увидела две фигуры. Мой взгляд, правда, был полон не иронии, а романтического чувства – то были маленькие силуэты, еле различимые на фоне громадного пустынного пейзажа изо льда и снега. Они вместе тащили по льду санки или что-то вроде этого. Вот и все, что я увидела. Я не знала, кто были те люди, мне даже не был известен их пол – и, признаюсь, я удивилась, когда его узнала. Так родился роман «Левая рука тьмы», и когда я думаю о нем, у меня перед глазами встает именно этот образ. Все прочее: странный калейдоскоп полов и картины предательства, одиночества и холода – это мои попытки подобраться ближе, внутрь, туда, где я увидела две фигуры в снегах, одинокие и держащиеся друг за друга.

Истоки «Обделенных» были столь же ясными, потом помутнели, а затем прояснились снова. Опять все началось с человека, но на сей раз ясно различимого, очень яркого образа. Мужчина – на этот раз; ученый, физик, если быть точнее. Мне гораздо четче, чем обычно, представилось его лицо, возможно навеянное образом молодого Роберта Оппенгеймера, увиденным в детстве: тонкие черты, широкие ясные глаза, большие уши. Но более яркой, чем любая внешняя деталь, была его личность – влекущая к себе, как пламя влечет мотылька. Вот он, вот там, и я во что бы то ни стало должна к нему попасть…

Из моей первой попытки его поймать вышел рассказ. Мне следовало догадаться: он слишком велик для рассказа. Это ремесло писателя – безошибочно определять размер произведения, красота которого, будь то повесть или роман, сугубо архитектурного характера, это красота пропорций. Рассказ получился ужасный, один из худших за те тридцать лет, что я клепаю тексты. Мой ученый бежал с планеты-тюрьмы, эдакого звездного Гулага, на соседнюю планету – богатую, испорченную роскошью. Он не смог там прижиться, несмотря на романтическую связь, поэтому снова сбежал и вернулся в Гулаг, в подавленном состоянии, но с высоко поднятой головой. Благородно, но глупо. Дурацкий рассказ. Все метафоры были свалены в одну кучу, в итоге мне даже не удалось подобраться к герою. Я настолько промахнулась, что совсем не причинила ему вреда. Он по-прежнему стоял на том же месте, невредимый. Поймай, если сможешь!

Ладно. Ладно, как-там-тебя-зовут. Кстати – как? Шевек, мгновенно ответил он. Хорошо. Хорошо, Шевек. Так кто ты такой? Его ответ на этот раз был менее уверенным. Вероятно, сказал он, я гражданин Утопии.

Очень хорошо. Прозвучало логично. Он вел себя с каким-то особым достоинством – он был таким умным и таким обезоруживающе наивным, что вполне мог появиться из какого-то лучшего мира. Но где он? Лучший мир, несуществующий мир. Что мне было известно об утопиях? Отрывки из Мора, фрагменты из Уэллса, Хадсона(18), Морриса. По сути ничего. У меня ушли годы на чтение, обдумывание, колебания. Мне очень помогли Энгельс, Маркс, Годвин(19), Гольдман(20), Гудмен(21), а более всех – Шелли и Кропоткин, пока однажды я не узнала, откуда этот человек пришел, и не увидела ландшафт, в который он был вписан. То опять был тюремный лагерь, но насколько он отличался от предыдущего! Я увидела и других людей, тех, на которых он смотрел, и место, куда он направлялся. Узнав это место, я поняла, почему он должен вернуться.

Так вот, пока я пыталась определить, кем и чем был Шевек, я узнала кучу других вещей, я размышляла так усердно, как только была способна – об обществе, о моем мире и о себе. Мне бы ни удалось ни обнаружить, ни передать всего этого на бумаге, если бы я не преследовала, как гончая, по всем переулкам и закоулкам ускользающую миссис Браун.

У меня получилась утопия, нравоучительная, а значит, сатирическая, и исполненная идеализма. По Энгусу Уилсону, это больше «идейный» роман, в том смысле, что в идеале «мораль должна быть полностью растворена в массе жизненного опыта, никогда не заявляться напрямую по мере чтения, но усваиваться в конце, как результат тех жизненных перипетий, которые вы нарисовали». Это, продолжает Уилсон, есть «главная задача и победа романа». Я не до конца справилась с задачей и не достигла безоговорочной победы. Мораль «Обделенных» где-то выражена со всей ясностью, где-то нет. Звук вбиваемых основ, увы, достаточно четко различим. И все же я думаю, что из «Обделенных» роман получился, потому что в самой сердцевине лежит не идея, не вдохновляющее послание, не каменная основа, но нечто более хрупкое и неясное – человек. Я утвердилась в этом мнении, когда отметила, что все рецензенты, куда бы их не заносила защита, нападки или собственные интерпретации идей, заложенных в моей работе, всегда называли главного героя по имени. Вот там он, там, пускай даже на краткий миг. Если бы мне пришлось выдумать два мира, чтобы поймать его, два мира со всеми их горестями, оно того стоило бы. Если бы только я смогла передать читателям отблеск увиденного мной – Шевека, миссис Браун, Другого, души, человеческой души, «Духа, которым живем»…

Думаю, что ответила на второй вопрос, не успев толком задать его. Если помните, он звучал как: «Должна ли фантастика быть полноценным романом?». И, будь это возможно, насколько нужно фантасту быть романистом и заниматься характерописанием?

Я уже сказала свое «да», уже призналась, что для меня в этом-то и есть вся прелесть. Что все другие литературные формы не идут ни в какое сравнение с романом. Что если мы не можем поймать миссис Браун, то красивые сверхскоростные корабли, наша ирония, воображение, эрудированность и изобретательность – все это не нужно. Можно смело писать трактаты и комиксы, потому что настоящими художниками нам не быть.

Давайте я побуду немного собственным оппонентом и попробую сформулировать противоположную точку зрения. Антироман, пост-роман, максима, гласящая, что фантастам никогда не стать романистами, да, в сущности, и незачем.

С этой точки зрения роман, книга о характерах – это явление мертвое, как героические куплеты, и умершее по тем же причинам: времена изменились. Такие писатели, как Уилсон и Дрэббл – просто эпигоны, выскребающие остатки из опустевшей сокровищницы, а Бхаттачарья(22) и Гарсия Маркес купаются в лучах славы только благодаря своему экзотическому происхождению. Роман в их страны, на периферию, пришел позже и медленнее умирает. Задача новых форм, таких, как фантастика, заключается в том, чтобы заменить собой роман, а не пытаться его продолжить или оживить.

Всё, нет больше миссис Браун. Есть классы, массы, статистика, подсчет убитых и раненных, подписки по абонементам, страховые риски, потребители, случайно выбранные образцы и жертвы. И если среди этого буйства количества промелькнет элемент качества, шепот миссис Браун, до нее все равно не добраться привычными литературными приемами. Никто не способен. Ее слишком глубоко и быстро изменила современная жизнь. Миссис Браун сама достигла скорости света и стала недостижимой для наших телескопов. Что есть сейчас «человеческая природа»? Да кто об этом серьезно может говорить в 1975 году? Разве есть хоть малейшее сходство между «человеческой природой» романа вековой давности и нынешней – крошечным фрагментом спектра возможностей и разнообразия человечества? Темой романа было сознание, четкий сегмент мозговой деятельности некоторой части европейцев и американцев, в основном белых, в основном христиан, в основном среднего класса, в основном не затронутых наукой и в основном затронутых технологическими достижениями, в основном мало интересующихся последними. Просто группа коренного населения, представляющая интерес для этнолога, благодаря своему тщательно выработанному поведенческому кодексу, своей невероятной поглощенности межличностными отношениями. Они думали, что это и есть «человеческая природа», мы же знаем, что все отнюдь не так. Они считали себя нормой, у нас норм нет. Благодаря технологиям, мы смогли вдоволь попутешествовать и наладить контакт с другими людьми. Антропология и психология показали нам всю замысловатость, многообразие поведенческих особенностей. Мы узнали о еще более непростой структуре человеческого мозга – сознания и подсознания. Мы поняли, что на самом-то деле практически ничего не знали. Не осталось ничего прочного, за что можно было бы уцепиться.

Вот пример прочности: взгляните на миссис Сару Гэмп. Вот она. В ней все до жути неколебимо. Она – представитель устоявшейся прослойки общества, которую я, невежественная американка, не возьмусь определить. Она – англичанка, белая, христианка – по крайней мере, она сама бы так сказала. Она – продукт урбанизации и промышленной революции, но ее обычаи куда древнее. Предки миссис Гэмп гарпиями нависали еще над ложами Овидия и Ореста. Она застыла в истории, в обычаях и в собственном мнении. Она знает, кто она и чего хочет. Она хочет, чтобы под рукой на каминной полке всегда была бутылка, «дабы можно было приложиться, когда так одолевает жажда».

Каков ее современный аналог, кто такая миссис Гэмп 1975 года? Дабы избежать неприятных сравнений, я ее просто выдумаю. Она будет, скорее всего, моложе миссис Гэмп. Она вряд ли будет принимать ванны чаще, чем миссис Гэмп. Будь она христианкой, наверняка была бы фанатичной поклонницей Иисуса, хотя, скорее всего, страдала бы какой-нибудь оккультистской чушью или астрологией. Она, скорее всего, лучше бы питалась, одевалась и жила, принимая как должное излишества, которые миссис Гэмп и не снились: автомобили, шампуни в бутылках, телевизор в больничной палате, пенициллин и так далее. В то же время она была бы лишена той же уверенности в своем месте в обществе, не будучи способна сказать, ни кто она, ни чего желает. У нее почти наверняка не было бы бутылки под рукой. У нее под рукой была бы игла. Ее зависимость была бы не столь забавна, как гэмповская, при всем лицемерии последней. То была бы зависимость слишком смахивающая на полную катастрофу, чтобы над ней можно было смеяться. Она была бы весьма далека от повседневной реальности, слишком неумелой в роли ночной сиделки, даже хуже, чем миссис Гэмп. Ее связь с преступным миром была бы иной, нежели у миссис Гэмп, жаждущей более высокого положения в обществе или, на худой конец, вдоволь джина. То была бы связь пассивная, беспомощная и бесцельная. Хотя миссис Гэмп во все времена – неукротимый бунтовщик, ее современная версия наиболее пассивна. Ее трудно ненавидеть, над ней трудно смеяться, ее трудно любить так, как мы – по крайней мере, Диккенс и я – любим миссис Гэмп. Она не стоит этих чувств, никчемная пешка, разбитые куски никогда не бывшей цельной личности. Хватит ли этого, чтобы с нее нарисовать героя романа, чтобы включить ее в художественное произведение? Не слишком ли она, да и все мы, потрепанная, меняющаяся и подверженная изменениям, закрутившаяся, страшащаяся будущего, непостоянная и погрязшая в относительностях? Способна ли она усидеть на месте, пока с нее пишут портрет, или побыть неизменной, чтобы романист медленно и неуклюже срисовал ее для нас?

Щелчок объектива – кадр, не личность, не портрет. Всего лишь кадр, не кроющий в себе ничего прошедшего или грядущего, никакой продолжительности. Щелк! И гул кинокамеры, что ловит один момент, пока он не перетек в другой – не связанный с предыдущим. Вот наше искусство. Аппаратоцентричное, зависимое от невероятного прогресса и щедрых растрат энергии самовыражение эпохи технологий. Поэзия еще осталась, но уже нет миссис Браун. Есть снимки женщины в разные моменты времени. Есть кино о женщине, которая бывает в разных местах и встречается с разными людьми. Все это ничего не добавляет к прочному, застывшему, викторианско-средневековому понятию «персонажа» или личности. Моменты, настроения, поэзия постоянной текучести, фрагменты разделенного, перемены измененного.

Не первые ли ростки всего этого мы видим в творчестве самой Вирджинии Вульф?

А разве фантастика в своем наилучшем проявлении не есть тот самый «новый инструмент», который миссис Вульф явно искала пятьдесят лет назад? Инструмент непредсказуемый, многогранный, ключ, подходящий ко всему, что потребуется мастеру: сатира, экстраполяция, предсказание, абсурд, дотошность, преувеличение, послание, сказка. Бесконечно растянутая метафора, чудесно подходящая к нашей бесконечно растягивающейся вселенной; разбитое на бесчисленное множество осколков зеркало. Каждый из этих осколков может отразить на миг левый глаз и нос читателя и самые далекие звезды, сияющие в глубинах самой далекой галактики.

Если фантастика является всем этим, истинной метафорой нашего странного века, довольно глупо пытаться ограничить ее старыми рамками старого искусства. Это как использовать ядерный реактор в качестве парового двигателя. Какой смысл пытаться склеить зеркало обратно только ради того, чтобы в нем отразилась старая бедная миссис Браун, которой, может быть, с нами уже и нет? Какая, в конце концов, нам разница, жива они или умерла?

Вообще говоря, да. Для меня разница есть. Я считаю, если миссис Браун умерла, можно скатывать все галактики в кучу и выбрасывать в ведро – и пошло все к черту. На что годятся объекты всей вселенной, если нет достойной темы? Не то, чтобы кроме человечества не было важных тем. Я далека от мысли, что человек есть мера всех – или даже большинства – вещей. Я не считаю, что человек – это конец или венец чего бы то ни было, и уж точно не он стоит в центре вселенной. Я не знаю, что мы, кто мы и куда мы движемся, и не верю, что кто-либо знает – разве что Бетховен, когда писал последнюю часть своей последней симфонии. Я знаю, что мы существуем, что мы осведомлены о факте своего существования, и что нам надлежало бы обращать внимание на то, что с нами происходит. Потому что мы не предметы, и это очень важно. Мы – действующая, меняющая сила, и тот, кто рассматривает нас как объект, бесчеловечен, неправ и действует против природы. А вместе с нами стала субъектом природа, великий Объект, с ее неустанно горящими солнцами, вращающимися галактиками и планетами, скалами и морями, рыбами и папоротниками, хвойными лесами и пушистыми зверьками. Потому что мы – часть их, они – часть нас. Кровь от нашей крови, плоть от нашей плоти. Мы – их сознание. Если мы перестанем смотреть, мир ослепнет. Если мы перестанем говорить и слушать, мир онемеет и оглохнет. Если мы перестанем думать, не будет более мысли. Если мы занимаемся саморазрушением, мы уничтожаем сознание.

Все это – взгляд, слух, речь, мысли, чувства, — принадлежит нам, каждому из нас в отдельности. Великие мистики копали глубже, на уровнях ниже, чем те, на которых осознается общность, мы же – обычные люди – если и чувствовали это, то лишь на миг, возможно, раз в жизни. Каждый из нас живет сам по себе и осознает лишь себя – личность, единственное число. Компания, общество – лучшее, на что мы можем надеяться, и для большинства людей общность означает прикосновение: касание рук, зачатие ребенка, вместе выполняемая работа, санки, которые приходиться вместе тащить, танцы, которые нужно вместе танцевать. У нас на каждого по одному телу и по две руки. Мы можем образовать круг, но мы не можем быть кругом. Круг, настоящее общество, образуется из тел и душ отдельных людей. Никак иначе. Только механическая, лишенная смысла имитация настоящего общества строится на людях, из которых сделали объект и количества: социальный класс, национальное государство, армия, корпорация, альянс. На этом пути надежды нет, мы прошли его до конца и не обнаружили ее. Кроме миссис Браун я надежды нигде не вижу.

Большинство из нас привыкли жить, особо ни на что не надеясь, и я склонна думать, что читатели имеют право попросить – не требовать, ни в коем случае, а именно попросить – чтобы искусство дало им немного света надежды. Мы не можем просить его у науки. Надежда никогда не была делом науки. Когда наука провозглашает нечто позитивное, это не более чем побочный эффект. Наука все время следует своим исконным путем, стремясь как можно более достоверно сымитировать природу, двигаясь к максимальной объективности. Чем ближе наука к неизбежному, тем свободнее себя чувствует искусство в своем царстве субъективности, где ей позволено играть, если хватит смелости, и с природой, и с наукой, нашей имитацией природы.

В романе Станислава Лема «Непобедимый» рассказывается о том, как главный герой вместе с командой космического корабля «Непобедимый» попадает на планету, полную опасностей и загадок. Космонавты постепенно приходят к изящному объяснению природы этой планеты, объяснению буквально механистическому. Впрочем, дело не в теориях, это не книга загадок и разгадок, это книга о моральных категориях. Точкой наивысшего напряжения в романе становится крайне сложная этическая дилемма, стоящая перед личностью. Главный герой не получает ни наград, ни наказания, но он – и мы вместе с ним – узнает кое-что о себе и том, что поистине непобедимо. В «Солярисе» Лема главный герой по имени Кельвин вступает в единоборство с миром, который абсолютно невозможно понять. Книга, по большей части, — это восхитительная, с борхесовским привкусом насмешка над попытками ученых дать феномену Соляриса логическое объяснение. Планета противостоит людям, каждый раз уводя по ложному следу, и в то же время принимает деятельное участие в игре на самой сокровенных струнах психики главного героя. В итоге, самому Кельвину не удается понять Солярис, хотя, похоже, Солярис по-своему понял его. Поразительно богатые, изобретательные и сложные метафоры этих книг как нельзя лучше отражают мысли и эмоции человека конца двадцатого века – столь же точно и сильно, как лондонские трущобы, Канцлерский суд, Министерство волокиты и бутылка миссис Гамп служили Диккенсу в его описаниях судеб современников.

В эссе, с которого я начала, Вирджиния Вульф критиковала школу Арнольда Беннетта – критиковала потому, что подобные писатели, на ее взгляд, предпочли объекты (описание домов, профессий, доходов и сбережений, изысканности стиля) субъектам, которые более их не интересовали. В угоду социологии они принесли в жертву искусство написания романа. Современный «психологический роман» можно отнести туда же – это как правило не портрет человека, а история болезни. «Соцреализм» — вот еще один пример отказа от субъектов. И бóльшая часть фантастики движется в том же направлении. Возможно, причина кроется в изначальном стремлении ученого к отчуждению, к одиночеству божественного порядка. Но в результате нарушается изначальное обязательство художника – воспроизводить (косвенно, потому что иначе невозможно) некие образы. Фантастика в основном посвятила себя псевдообъективному перечислению чудес и ужасов, которые кроме себя ничего не содержат и не несут этического посыла: просто грезы, мечты и кошмары. Изобретения – это великолепно, но они замкнуты в себе, бесплодны. А наиболее эксцентричная и ребячливая часть фэндома, ощетинившиеся, фанатичные группки, кормятся этой банальщиной и сами кормят ее. Сам по себе факт безобидный, но он сильно портит литературный вкус, удерживая издательские стандарты и ожидания критиков с читателями на очень низком уровне – как если бы нам предложили играть в покер, не делая ставок. Но в настоящей игре ставки всегда высоки. Жаль, что в головах укоренился именно этот образ фантастики, ведь работы писателей уровня Замятина и Лема уже показали, что происходит, когда фантастика использует весь набор символов и метафор, ставя в центр повествования личность. Нам дают понять, кто мы, где мы, какой выбор перед нами стоит – с непревзойденной ясностью, красиво и волнующе.

Думаю, красоты литературы всегда затронут струнку в сердце. Художественная литература не может дать покоя, умиротворения, за которым грядет понимание, в отличие от музыки и поэзии. Она всегда чересчур запутана, и в том ее суть. В фокусе ее внимания всегда находятся люди. Упрямо веря в личность и в этику, она поныне утверждает надежду. Несмотря на все усилия одаренных противников романа, ей по-прежнему удается избегать чистой, сверкающей стерильности отчаяния. Она запутана, податлива, изобретательна – она подстраивается.

Ей необходимо подстраиваться. Сейчас дурные времена, а что делать искусству в дурные времена? Оно никогда никого не умело прокормить – подчас даже самого художника. Полмира страдает от голода, а искусство кормит только дух – нематериальной пищей. Слова, слова, слова. Я бы за милую душу питалась своими словами.

Но до той поры вот что я думаю: искусство остается важным вне зависимости от времени, плохого ли, хорошего ли. Потому что оно не обманывает. Надежда, которую оно предлагает, не ложная. Роман – необходимое искусство, он рассказывает о том, чем мы живем, помимо хлеба насущного. А фантастика, нет, она не столь необходима, но все же ее тоже стоит брать в расчет. Потому что она продлевает жизнь воображению, она здорово помогает расширить сознание, возможно, давая увидеть на глубоком темном фоне отблеск очень хрупкой и героической фигуры миссис Браун.

(1) «Мистер Беннетт и миссис Браун» (1923 г.) – эссе В Вульф, в котором автор ищет истоки кризиса британского романа и характерописания. Вину Вульф возлагает на поколение эдвардианских писателей – Дж. Голсуорси, Г. Уэллса, А. Беннетта.

(2) Сара Гэмп – персонаж романа Ч. Диккенса «Мартин Чезлвит».

(3) Леопольд Блум – главный герой романа Дж. Джойса «Улисс».

(4) Дрэббл, Маргарет (род. 1939 г.) – английская писательница, сценарист. Работает в основном в жанре реализма. Роман «Игольное ушко» (The Needle’s Eye) (1972 г.) посвящен внутриличностному конфликту человека, выбирающему между любовью к женщине и личным благосостоянием.

(5) Сэр Уилсон, Энгус (1913 – 1991 гг.) – английский писатель, сатирик, культуролог, один из первых британских писателей, публично заявивших о своей нетрадиционной ориентации. Роман «Поздний звонок» (1965 г.) рассказывает об упадке нравов провинциальной Англии середины XX века.

(6) Бёлль, Генрих Теодор (1917 – 1985 гг.) – немецкий писатель, переводчик, лауреат премии А. Нобеля по литературе (1972 г.) Роман «Групповой портрет с дамой» (1973 г.) посвящен жизни красавицы-немки Лени Пфайфер в Германии после Второй Мировой войны, ее роману с русским офицером и последствиям этой связи.

(7) Восс и Лаура – герои романа «Восс» (1957 г.) австралийского писателя Патрика Уайта (1912 – 1990 гг.). Роман основан на записках прусского путешественника Людвига Лейхардта, исчезнувшего во время своих странствий по диким землям Австралии в середине XIX века.

(8) Первое русское издание романа «Мы» вышло в 1988 г.

(9) Таппан Райт, Остин (1883 – 1931 гг.) – американский юрист, писатель. Рукопись «Островляндии», найденная после смерти автора, насчитывала более 2 300 страниц.

(10) Мэйлер, Норман (1923 – 2007 гг.) – американский писатель, журналист, политический деятель. Стал одним из основателей литературного направления «Новая журналистика», в котором позже работали Т. Капоте, Т. Вулф и Хантер Томпсон.

(11) Издательский дом Альфреда А. Кнопфа – одно из старейших (с 1915 г.) американских издательств. Ныне существует в виде концерна Knopf Doubleday Publishing Group.

(12) Стейплдон, Олаф (1886 – 1950 гг.) – британский философ, фантаст. Одно время состоял в тесной переписке с ключевой фигурой этого эссе – В. Вульф.

(13) Комптон, Дэвид Гай (род. 1930 г.) – британский фантаст, номинант премии Nebula. Роман «Синтерадость» (Synthajoy, 1968) рассказывает о фиксации человеческих эмоций с помощью специальных изобретений, позволяющих правительству «влезать в голову» любого человека. На русском роман не издавался.

(14) «Старики в зоопарке» (The Old Men at the Zoo) (1961 г.) – роман Энгуса Уилсона, в котором действие разворачивается в недалеком будущем, где Англия воюет с континентальными державами.

(15) «Дикий сад» (Wild Garden) (1963 г.) – автобиография Энгуса Уилсона.

(16) «Тсуга и что случилось после» (Hemlock and After) (1952 г.) – первый роман Энгуса Уилсона.

(17) Ср. с высказыванием Джина Вулфа: «Вам никогда не научиться писать романы. Можно научиться писать только тот роман, который вы пишете сейчас».

(18) Хадсон, Осия (1898 – 1988 гг.) – афроамериканский деятель рабочего движения в южных штатах США. Вероятнее всего, Ле Гуин имеет в виду его книгу «Черный рабочий на юге: собственные записи» (Black Worker in the Deep South: A Personal Record) (1972 г.).

(19) Годвин, Уильям (1756 – 1836 гг.) – британский журналист, философ, писатель. Приверженец теории утилитаризма и один из предтеч анархизма.

(20) Гольдман, Эмма (1969 – 1940 гг.) – деятель американского анархического движения начала XX века, выходец из Ковно (ныне Каунас, Литва). Борец за права женщин. Наиболее известные работы – «Что я думаю» (1905 г.), «Брак и любовь» (1911 г.), «Мое разочарование в России» (1923 г.)

(21) Гудмен, Пол (1911 – 1972 гг.) – американский поэт, писатель, деятель анархистского движения в США в середине XX века.

(22) Бхаттачарья, Сучитра (род. 1950 г.) – индийский писатель.

Перевод выполнен по оригинальному изданию http://fantlab.ru/work28354

облако тэгов

облако тэгов