Петр Дружинин. Антикварная книга от А до Я, или Пособие для коллекционеров и антикваров, а также для всех любителей старинных книг. М. НЛО. 2023. 608 стр. тираж 1 т.э., ISBN 978-5-4448-1977-7

Вопреки претенциозному названию и нарочито скучному внешнему виду шрифтовой обложки, более уместной на учебном пособии, рассматриваемая книга таковым не является, а является скорее сборником воспоминаний и пространных размышлений на книжные темы, расставленных в алфавитном порядке. «Инкунабулы», «Дилеры», «Экслибрисы», «Летучие издания» и т.д. и т.п., причем мемуарность явно превалирует над научностью, например глава «Антикварная книга» содержит 3 страницы, а глава «Я» – целых 45. Но это не умаляет интереса к книге, она совсем не учебник и не стремится им быть, даже наоборот, редкие обучающие главы (про литографию, литогравюру, олеографию и др.), смотрятся избыточными, тем более без какого-либо иллюстративного подкрепления рассказа.

Самая знаменитая и роскошная российская книга, шедевр истории отечественного книгопечатания, книга «Византийские эмали» Звенигородского (1892) после объяснений Дружинина таковым перестает быть – коллекционер эмалей и издатель книги жил в Германии, переплетные работы делали в Лейпциге на фабрике «Хюбель и Денк», в России изготовлена наверное только суперобложка из парчи (стр. 95-97) да сопроводительный текст.

Интересны рассказы про первые книжные аукционы 1987-1990 гг., байки про собирателей, например подтрунивает над неким директором мебельной фабрики, который собирал книги 18-19 веков и не брезговал книгами с библиотечными печатями «потому что они дешевле чистых», в результате его собрание содержало большое количество бывших библиотечных книг.

В главе про букинистические магазины подробно рассказывает о цензорах, которые сидели в каждом букинистическом магазинчике до 1955 года, и показывает штампики, какими помечались допущенные к продаже книги.

Весьма интересна глава про изготовление бумаги в 16-18 вв., когда ее отливали вручную кустарным способом, отчего каждая партия отличалась от следующей даже оттенком цвета (стр.76-87).

Интересен рассказ о том как Гоголь боролся с контрафактными допечатками своих Сочинений в 1842 году. Он проштамповывал книги своей личной печатью «Н.Г.», однако на рынке все равно встречаются книги и без этой отметки (стр. 100-101).

Как я понял, автор весьма ревностно относится к чистоте книги – даже экслибрис владельца снижает ценность коллекционного экземпляра, книга должна быть просто нетронутой вообще. Рассказывает случай когда один врач и книголюб на всех прижизненных изданиях русской классики в своем собрании поперек титульного листа делал запись что книга принадлежит ему лично, а потом ещё и скреплял надпись пошлой фиолетовой врачебной печатью (стр. 104).

Любопытна главка про библиофильские издания – это издания, изначально и намеренно изготовленные для библиофильского собирательства. Такие книги могут не иметь обреза и даже переплета, ценность им задают специально заказанные иллюстрации и может иногда – пронумерованность тиража.

Про цензуру есть интересные истории, например в детском издательстве «Радуга» к концу 1920-х годов запрещали печатать 4/5 репертуара на совершенно надуманных основаниях. Например в азбуке запретили изображение рабочего и завода, потому что рабочий просто сидит и не работает, и из труб завода не идет дым – значит он тоже простаивает (стр. 123).

Любопытны истории как современные репринтные и факсимильные книги люди пытаются выдать за старые оригиналы. Например берётся альбом Владимир Лебедева 1976 года издания «10 книжек», в котором воспроизведены 10 его известнейших книг начала века, изымаются тетрадки с книгами, скрепляются ржавыми скрепками, немного подшаманиваются – и уже можно выдавать книжку за старую оригинальную. И если книги 1970-2020-х годов можно отличать по способу печати, то с репринтными изданиями, изготовленными в 18, в 19 веке (желание изготовить в просветительских целях полную копию известного памятника культуры у людей было всегда) – это уже существенно сложнее (стр. 131, 404).

Весьма недоволен автор современными реставраторами и переплетчиками, про реставрацию он вообще говорит что она приближает срок гибели памятника. Например при отбеливании старых книг реактивами хлор портит структуру бумаги, хотя внешне она становится белее, но ни чуть не крепче а даже наоборот (стр. 141).

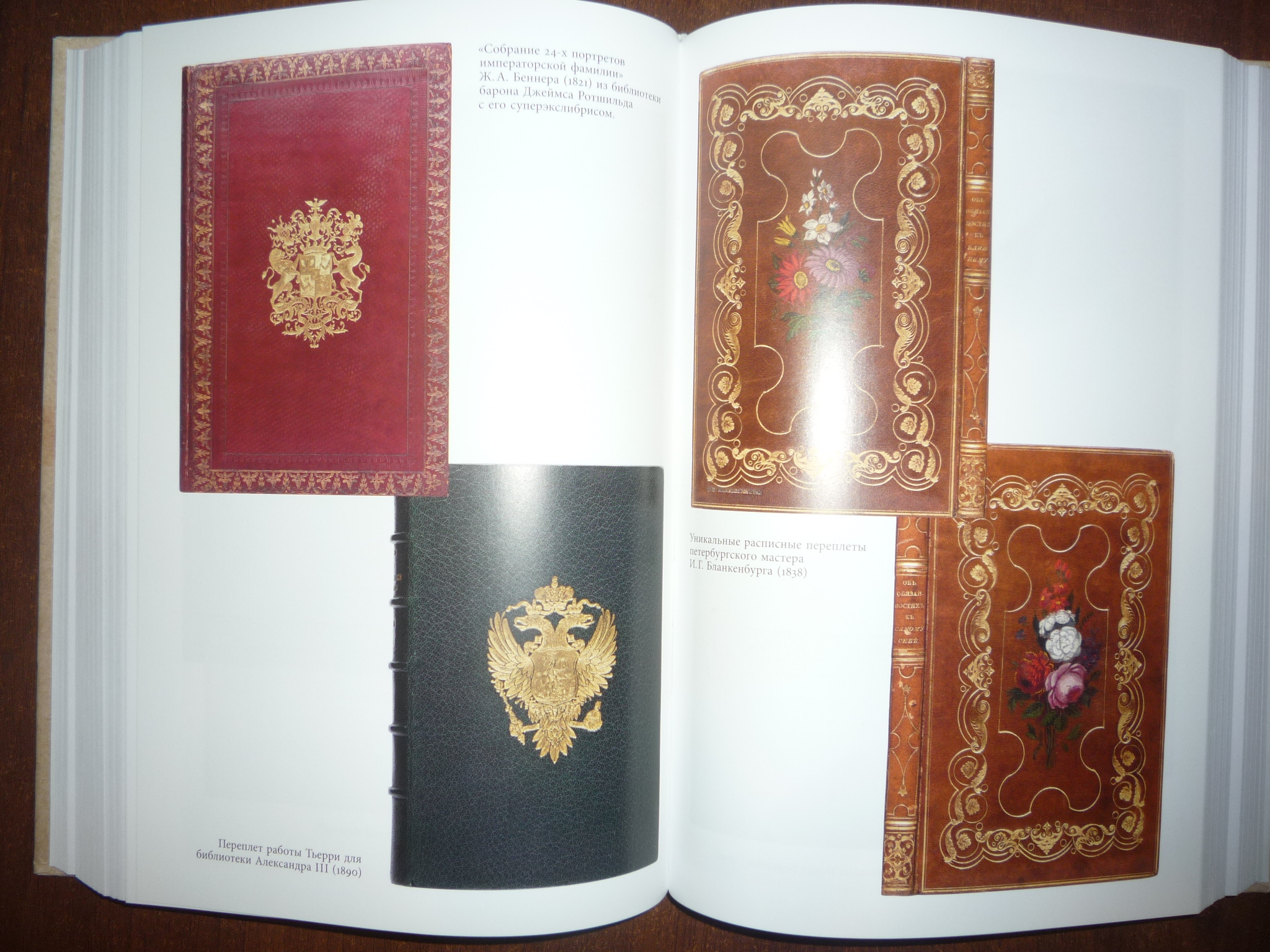

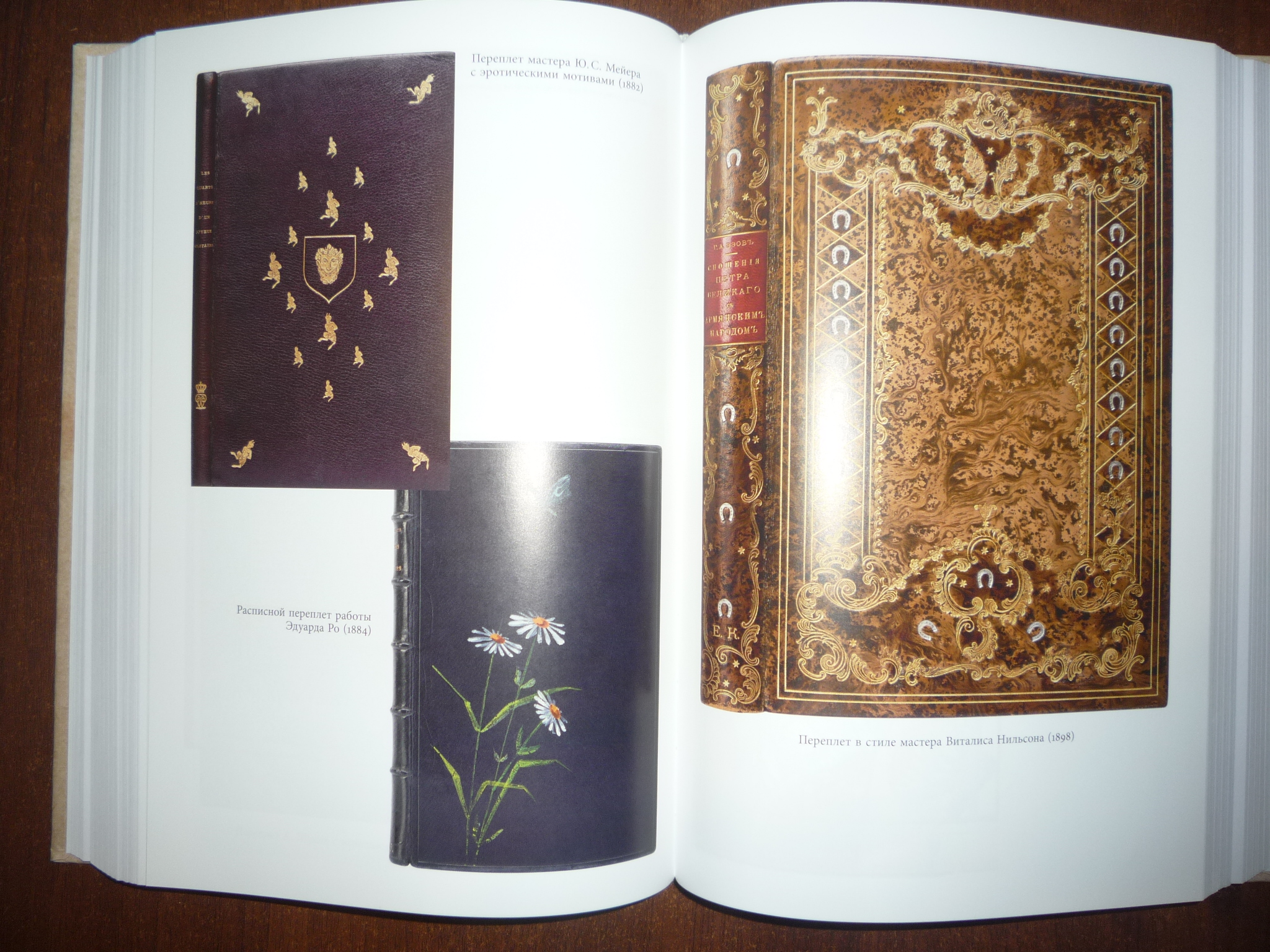

Про переплетчиков тоже весьма горестные строки. Автор пишет что почти каждый переплетчик, даже высочайшего уровня оплаты труда, получив заказ и подробное описание что и как надо сделать, считает что может тем не менее сделать еще красивее, и тем самым портит книгу за большие деньги. Причина этого обстоятельства скорее всего лежит в том, что в России не сложилось школы переплета, не было семейных переплетных мастерских – известные мастера были, но это приехавшие иностранцы из Германии, Дании, Франции. Они могли работать в столицах годами, десятилетиями, получать титул «поставщика его императорского двора», но – никогда такие мастерские не превращались в династии. Переплетчикам и их торговым маркам большая глава посвящена, стр. 357-383.

Из книг библиофилов и букинистов иногда можно вычленить и узнать, а чем же собственно на самом деле интересуется автор, что он любит читать? Например Л.А.Глезер (Записки букиниста, 1989) проговаривается что любит приключения, но порой зачастую этого вычленить невозможно, например в огромных интереснейших (с точки зрения описания быта и нравов среды) мемуарах М.М. Климова невозможно понять что он сам любит читать, или вот вспомним «Библиофильские рассказы» А.Л. Финкельштейна. Он всю жизнь собирал прижизненные издания 19 века,... и на этом всё?

Дружинин же явно обожает первые издания трудов с описаниями выдающихся, мирового уровня, научных открытиях, и когда речь заходит о литературе такого типа, страницы эти читать очень увлекательно (издания Галилея, брошюры Лобачевского). Под это собирательство «о науке» включена в книжку главка про коллекционеров диссертаций, вернее – авторефератов. И там не обошлось без печальных историй. Например в Библиотеке имени Ленина, где должны храниться все диссертации страны, однажды решили переснять оригиналы на микроплёнку, а бумагу ... сдать в макулатуру. В результате и плёнки порой плохого качества, и работать с ними неудобно (стр. 150).

В главе «Иностранщина» объясняются крайне низкие цены на книги из Европы – никто их не читал, не собирал, не коллекционировал, а в двадцатом веке так и вовсе их покупали с варварской целью – для пересадки переплетных крышек, чтоб сделать свой владельческий удовлетворительный экземпляр – терпимым или даже красивым, продажным (стр. 204).

Дружинин проработал в антикварной книжной торговле 30 лет, и наблюдал появление новых и новых тем для собирательства и коллекционирования. Например в 1980-е никого не интересовали производственные советские книги тридцатых годов, а в 2010-е они выделились в целый дорогущщий сегмент «парадные издания советской власти», в котором уживаются «СССР на стройке» и «Рецептурный сборник колбасных изделий для технологов мясокомбинатов» (уничижительно названный Дружининым прейскурантом, но нет, там только рецепты, без стоимости). Или как детские издания прошлого века постепенно стали ажиотажным и лакомым кусочком. (Тут вспоминается интервью книжного дизайнера Кричевского, который подкалывал библиофилов: а чего вы все собираете одно и то же? Пушкин, Гоголь, Лев Толстой. Все их ищете, вот и цена на них в миллионы. А собирали бы каждый свою тему – и цены не были бы такими огромными).

Любопытно как автор описывает некоторых современников, книголюбов и библиофилов, деятельность которых он в целом высмеивает и не воспринимает всерьёз, например критически описывает легковесные в научном плане библиохроники Алексея Венгерова, цветные каталоги тематических собраний Михаила Сеславинского, но ни разу не называет в точности кого он имеет в виду и может быть это я тут надумал совсем не тех авторов. Эдакая фигура умолчания, чтоб даже в именном указателе не появились персонажи. Впрочем, в рассматриваемом томе от НЛО и сам Именной указатель не появился.

Дружинин занимается книгой антикварной, это и XV век и XVIII, и некоторые более современные, и он адекватно оценивает сохранность книг, то есть подходит к ним с единой шкалой – если книга порвана, он не может быть названа «в хорошем состоянии для своего времени», она просто порвана и уже поэтому плоха и отвратительна, он периодически высмеивает потуги букинистов объяснить ущербность продаваемого экземпляра ссылками на древность («книге сто лет, поэтому обложки оторваны и почеркушки внутри»). Нет, состояние всегда описывается от идеального – к худшему, и никакая апелляция что книга мол старая, не имеют смысла, потому что если где-то есть в мире в климатической капсуле и под стеклом в сейфе инкунабула XV века в люксовом сохране, значит ваша рваная книжка 1904 года выпуска просто была в нерадивых руках и поэтому ее ужасное «на двойку» состояние — «тряпка», а не «хорошее для своих лет». Хорошее – оно всегда хорошее, вне привязки к веку.

Про коллекционеров и собирателей Дружинин идёт в форватере следом за Марком Рацем (известный собиратель книг Academia и детских книг начала XX века, причем Марк Рац старался делать пары — находил к книгам... оригиналы использованных в них рисунков!), который считал что вершина деятельности собирателя и коллекционера – изданный в свет Каталог собрания. Так автор подводит читателя к изданному в 2021 году трёхтомнику «Музей книги Петра Дружинина и Александра Соболева», смысл приобретения которого от нас, читателей фантастики, ускользает.

.

.

.

* * *

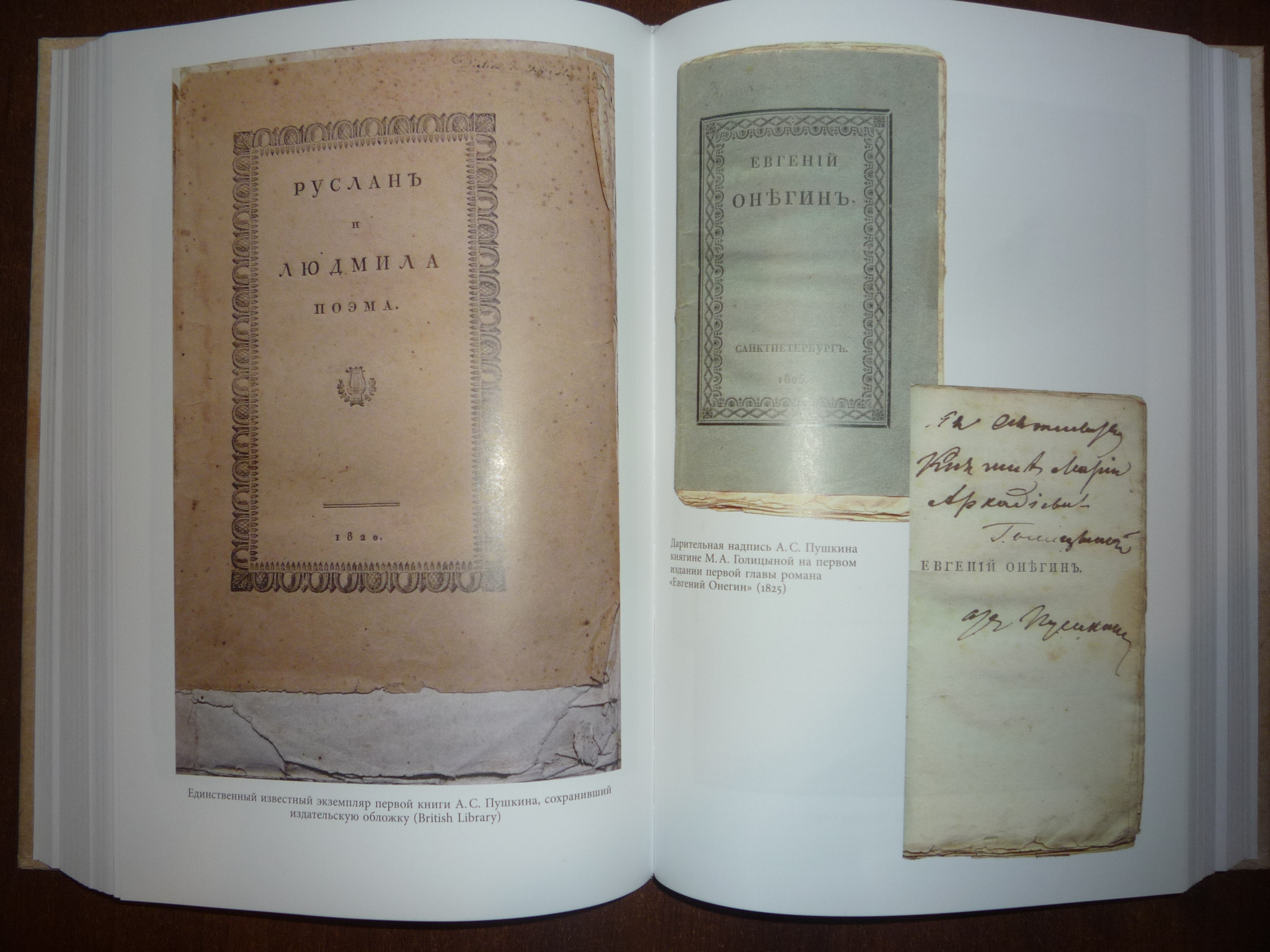

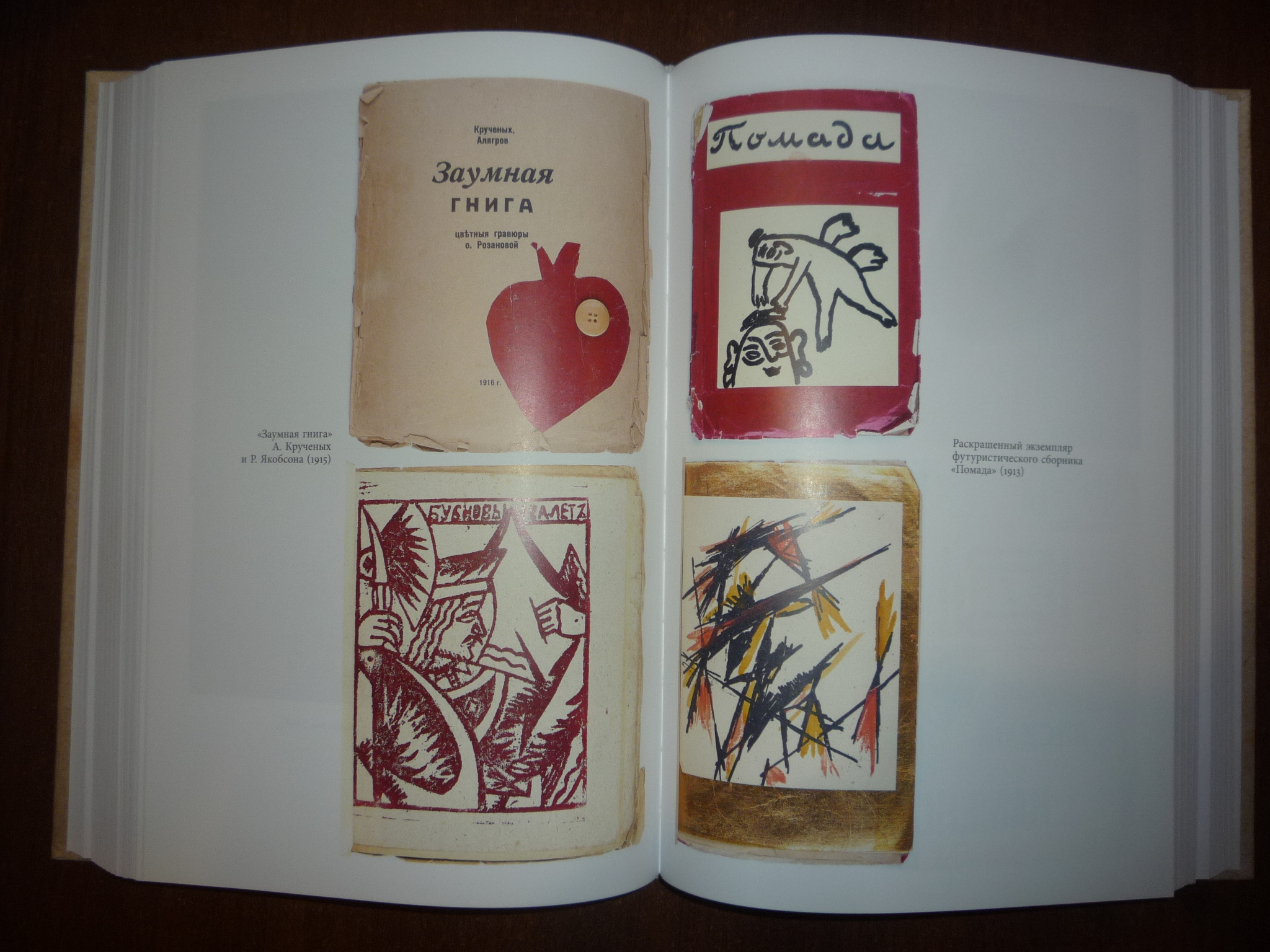

В "Антикварной книге от А до Я" есть вклейка с цветными иллюстрациями, на них представлены наиболее выдающиеся образцы из собрания автора. Идут шикарные художественные переплеты, вычурные, рисованные,

и тут хлоп — каляки-маляки футуристов. Я понимаю что штучная книжка Крученых стоит наверное как прижизненный Пушкин, но как-то смешно выглядит их нахождение в одном ряду, тем более без какого-либо объяснения в чем причина значимости для культуры этого феномена декаданса, по хронологическим датировкам совпавшего с эпохой изысканного модерна.

И еще фото некоторых ранее выпущенных книг Петра Дружинина, в том числе упоминаемый выше свежий трёхтомник: