В 1927-28 гг. в СССР началась яростная антирелигиозная пропаганда, борьба с религиозными праздниками и их атрибутами, под горячую руку попала и рождественская ёлка, элемент религиозных предрассудков и буржуазный пережиток. На первой полосе 113-го, новогоднего, номера «Пионерской правды» за 1928 год, вышедшего с огромным заголовком «Пионеры не празднуют рождества», размещена карикатура, на которой хитрый «поп» ловит неразумного ребёнка на нарядную ёлочку, словно на крючок, об этом сообщает и подпись: «Слежу за рыбкой жадно я./ Вот ёлочка нарядная,/ Заместо червячка./ Ещё даю конфеты я./Авось, приманкой этою/ Поймаю простачка». Чуть ниже — обличительное стихотворение Евгения Крекшина под названием «Против ёлки», мол, «пахнущих ладаном ёлок не надо нам».

В 1935 году в стране возродили традицию отмечать Новый год с ёлочкой. И не просто возродили — а активно начали пропагандировать новые советские символы новогоднего праздника. Подключили и систему книгоиздания: красочные детские книги о Новом годе и новогодней ёлочке выпустили на разных языках народов СССР. К примеру, в 1938 году на эту тему вышли на идиш две книжечки еврейских советских поэтесс — «Ёлка» Двойры Хорол и «Ёлочка» Рахиль Баумволь. Наверное, довольно неожиданно для того времени, ведь старшим поколением ёлочка воспринималась всё ещё частью другой традиции — христианской.

Один из самых уважаемых редакторов «Детгиза» Эсфирь Эмден в 1940 году задумала антологию лучших коротких «зимних» произведений для детей, название напрашивалось — «Ёлка». Вообще, в собственном творчестве Эрбен зимний праздник играл важную роль — где-то через год выйдет её новогодняя сказка «В стране бабушки Куклы», явно написанная под влиянием «Синей птицы» Метерлинка, в канун 1943 года в «Пионерской правде» появится стихотворение «Новогодняя песня».

Если первую «Ёлку» с новогодним настроением связывало только несколько иллюстраций, то антология 1941 года была абсолютна концептуальной и полностью посвящалась теме зимы и Нового года.

Со времени выхода «Ёлки» Чуковского и Бенуа прошло более двух десятилетий, изменения в русской детской литературе и в искусстве детской книжной иллюстрации произошли грандиозные. Состав участников двух антологий это наглядно показывает, многие уехали (Моравская, супруги Пуни, Александр Бенуа, Анненков, Добужинский, Чёрный, Владислав Ходасевич, Чехонин), трое последних к 1941 году уже умерли в эмиграции; также ушли из жизни Горький, Брюсов, художник Замирайло, Репин, Натан (Моисей) Венгров, много сделавший для развития советской детской литературы, впал в немилость и сосредоточился на литературоведении. Но появились в детской литературе и новые звёзды — Самуил Маршак, Сергей Михалков.

Неизменными величинами, объединяющими два сборника остались лишь Чуковский и Алексей Толстой.

Чуковский представлен в антологии маленьким отрывком из «Крокодила» — «Как услышали про ёлочку слоны...» (Крокодил всё же появился в антологии «Ёлка», пусть и через пару десятилетий) и загадкой «Два коня у меня...»; Толстой — пересказом русской народной сказки «Морозко».

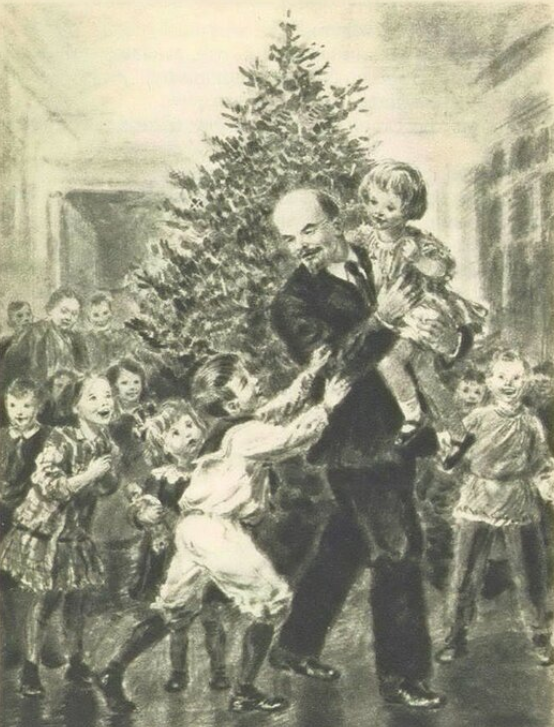

Другие хедлайнеры сборника — Маршак («Ёлка», загадки), Михалков («Ёлку вырублю в лесу...»), Зинаида Александрова — 4 стихотворения, в том числе — «Ёлочка» («Маленькой ёлочке холодно зимой...»), А. Кононов с рассказом «Ёлка в Сокольниках» о том, как Ленин играл с ребятами на ёлке, новый новогодний канон. Заметное место уделено классике — это шедевры Некрасова «Мужичок с ноготок» и «Не ветер бушует над бором...», отрывок Пушкина «Вот север, тучи нагоняя...», по два стихотворения от Блока и Фета, и переведённое Е. Благининой короткое стихотворение классика литературы идиш Ицхока-Лейбуша Переца (1852-1915).

Помимо Переца в антологию вошли и другие переводные авторы — азербайджанская поэтесса Мирварид Дильбази и советские еврейские писатели Лев Квитко и уже упоминавшиеся Хорол и Баумволь.

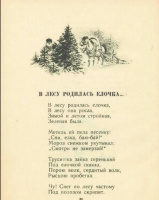

Но основным достижением антологии и лично Эмден, установившей истину, стала публикация «Ёлочки» Раисы Кудашевой, впервые главная новогодняя песня, долгое время считавшаяся народной, была опубликована под именем настоящего автора.

Рис. Н. Радлова:

К оформлению антологии вновь были привлечены отличные художники — Анна Давыдова, Иван Кузнецов, Михаил Поляков, и даже выдающиеся мастера книжной иллюстрации — В. Конашевич, Рачёв, Радлов. Рисунки хорошие, мне нравятся, но всё же в плане иллюстраций академичность «Ёлки» Эмден на голову уступает весёлой эклектике первой антологии. Пожалуй, лишь обложка Конашевича понравилась мне больше, чем обложка «Ёлки» — 1918.

Что касается содержания антологий, то произведения в «Ёлке» Эмден, конечно, — «зе бест оф» и работа составителя вызывает уважение, но что особенно ценно в «Ёлке» Чуковского — почти все произведения создавались специально для сборника и в результате заложили основы советской детской литературы.