#кайе_дё_сьянс_фиксьон

(Предуведомление. С неделю назад я понял, что мне было бы интересно разбирать фантастику так, как, говорят, разбирали фильмы в «Кайе дю синема»: чисто как произведение искусства, «что у ей внутре» (неонка!), sine ira et studio. Так получилось, что первым кандидатом стала книжка Альфины; Альфина, прости.)

What shall we use to fill the empty spaces? (Pink Floyd)

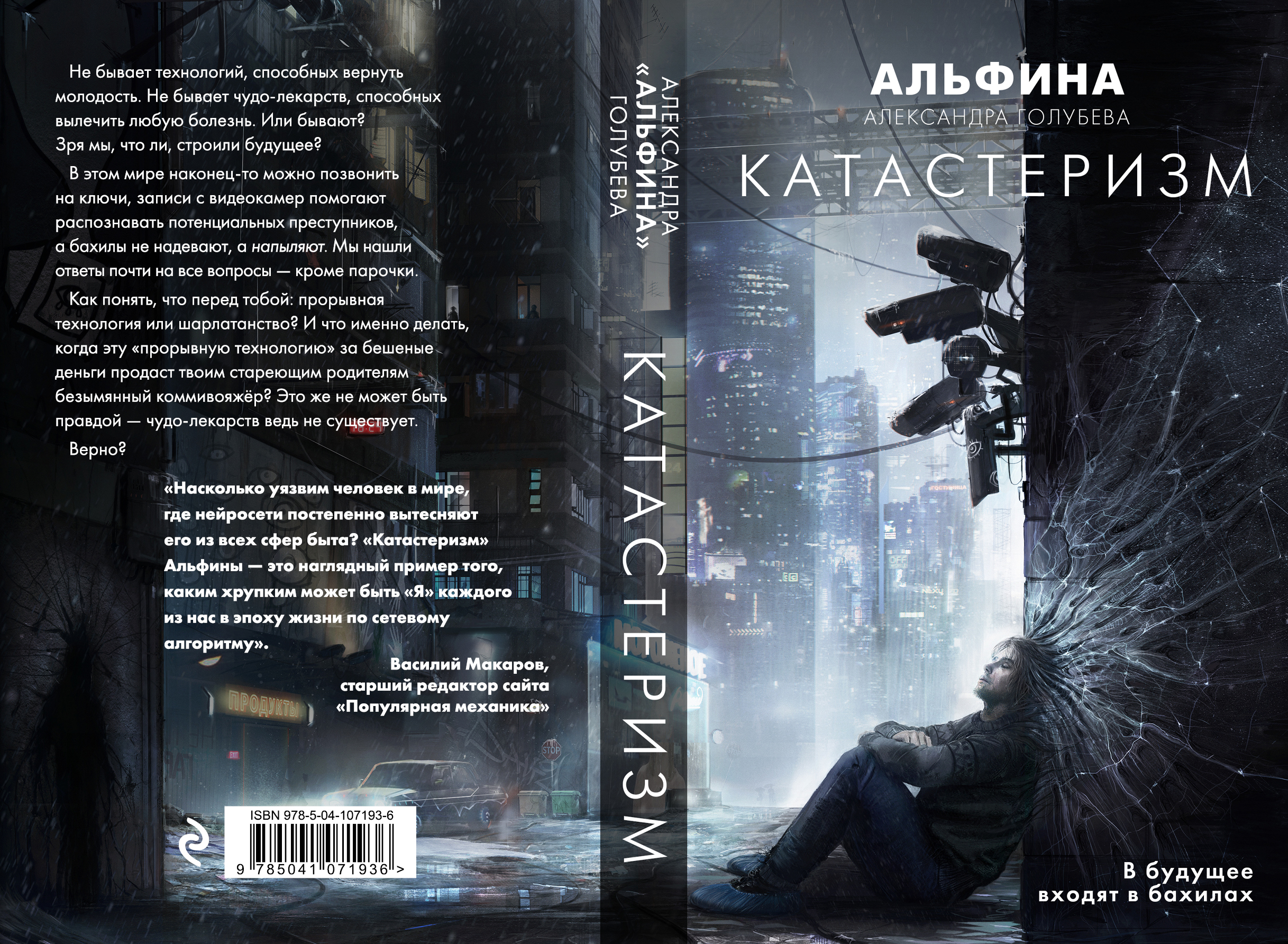

Александра Голубева, известная под ником Альфина, известна под ним в достаточной степени, чтобы этот ник стоял на обложке крупнее имени и жирнее названия. Я подозреваю, что разным людям этот ник говорит все-таки разные вещи. Для меня это человек, с которым мы много лет комментились в ЖЖ; чьи блестящие комик-стрипы я обожал и обожаю; который разделяет, кажется, мою безграничную любовь к «Евангелиону» во всех его проявлениях; и еще к Pink Floyd, так что однажды мы даже устроили мини-соревнование и перевели на русский слова гилморовской Childhood's End, причем победителя не было. Иначе говоря, для меня «Катастеризм» весьма контекстен – и это не обязательно меня применительно к «Катастеризму» радует, потому что я вижу здесь очень мало Альфины, какую знаю, и ожидания мои не слишком оправдываются. Однако принцип #кайе_дё_сьянс_фиксьон обязывают меня быть как можно более бесстрастным, оттого я спешу прибегнуть к спасительной мантре Владимира Березина: ом-никого-не-хотел-обидеть-хум.

Что есть «Катастеризм», как он устроен и зачем – вот на какие вопросы я попытаюсь в меру своей глупости ответить.

ЧТО.

Повесть; все-таки не роман, несмотря на 314 страниц – кегль великоват. Чистой воды научная фантастика от слова «наука»: обе основные линии «Катастеризма» ощупывают две сугубо научные, вполне ближнеприцельные гипотезы: физическое бессмертие через подавление теломеразы и лечение от клинической депрессии через загрузку в сознание произвольного инфопотока. В процессе ощупывания мы натыкаемся на побочные темы, скажем, этично ли ставить опыты на людях, каким в ближнем будущем будет старение, возможно ли там будет отличить правду от лжи (не в плане «что сказал русский бот о Брексите», а в плане «мне предлагают лекарство, поможет ли оно»). Мелькают кусочки геополитики (ЕС и Великобритания – отдельно), но политики как таковой нет. Есть обыденность: одна линия описывает жизнь работающего дистанционно рекламщика среднего звена, который любит своих не поспевающих за прогрессом и стареющих родителей; другая – жизнь человека, опустившегося на относительное дно инфообщества, но все-таки выживающего, зарабатывающего деньги на продаже своих данных и сдающего в аренду непонятным исследователям свои мозги.

«Что» включает в себя стиль, и я вынужден признать, что стиль книги в значительной мере адекватен ее замыслу. Это сравнительно скучное описание сравнительно скучного будущего. Я предполагаю, что прием сознателен, но не могу не отметить, что увлекательнее книга от этого не становится. Это вроде киберпанк, но реалистичный, рутинный, повседневный, банальный и пессимистичный. Стр. 49-50:

Но за жилье-то платить надо.

Наверное, будущее так и наступает: на голову. Ты думал, что случится какая-то смена декораций; что поперек бытия однажды загорится пылающий титр “аугментация, недорого”, а на домах вдруг появятся вывески с иероглифами. Но вывеска по-прежнему гласит “шаверма”, а в будущее входят в бахилах.

Ведь ты думал – тебе говорили, что ты венец творения. A paragon of animals, как вещал несчастный принц.

Но венец творения – это не ты.

Венец творения наденут тебе на голову, чтобы ты сталь хоть немного менее-

КАК.

Эта цитата представляет один из основных повествовательных методов: среднее между внутренним монологом героя, отвлеченным рассуждением автора и откровенной лекцией (автора или героя, тут возможны варианты). В этом методе есть что-то от фантастики, которую я окрещу «конвенциональной», без отрицательных коннотаций. Можно вспомнить стандартные заделы почти любой главы «Черновика» Лукьяненко; для примера процитирую первую: Бывают дни, когда все не ладится. Нога с кровати опускается не в тапочек, а на спину любимой собаки, с перепугу цапающей тебя за щиколотку, кофе льется мимо чашки и т.д. Ср. «Катастеризм», начало первой главы, стр. 7: У каждой квартиры есть свой запах. Где-то пахнет животными, где-то детьми, лыжной мазью или старостью и т.д. Такого рода зачины в «Катастеризме» есть в трех главах из шестнадцати; еще несколько глав начинаются с чуть более конкретных рассуждений о жизни героя; еще в двух используются такие классические до пародийности зачины, как Тульин открыл глаза (проснувшись, и увидел потолок, стр. 77) и Тульину снился сон (стр. 259).

Другой весьма конвенциональный прием в «Катастеризме» – лекции, через которые подаётся научная составляющая и дополняющие ее рассуждения. Их объем сравнительно велик: почти восемь страниц объяснений Сунаги о том, чем же занимается компания ID BARDO, в главе 2, двадцать страниц транскрипта дискуссии в главе 3, все восемь страниц главы 5, представляющей собой рекламный проспект проекта «Плеяды», еще двенадцать страниц в главе 11 – это уже 15% от объема книги. В действительности лекций больше – может быть, до 25%; из них состоит бОльшая часть общения Жени и Тульина в поздних главах, разговоры ряда других героев, и даже беседа с соседкой Раисой Павловной в главе 7 сводится к передаче информации того же общенаучного плана. Здесь заметны следы советской конвенциональной фантастики, в том числе ближнего прицела; ничего удивительного – киберпанк как фантастика именно что ближнего прицела рискует воспроизводить эти приемы с хорошей точностью. (На полях: «Туманность Андромеды» в этом смысле более чем парадоксальна, но парадокс ее, впрочем, понятен.)

В «Катастеризме» шестнадцать более-менее равных по объему глав, многих названы не обязательно понятными читателю словами: «Апоптоз», «Решетка Германа», «Уроборос», «Каре», «Катастеризм». Да, глава 11 повторяет название книги; более того, само понятие «катастеризм» вводится еще раньше, в главе 5, где сразу и объясняется (стр. 104): «Восхождение на небо в виде созвездия называется “катастеризм”». Вообще, все могущие оказаться непонятными понятия в тексте объясняются, и это опять же метод конвенциональной фантастики, которая как бы опасается отпугнуть неэрудированного читателя и разъясняет всё до последней мелочи. То же касается и научных гипотез, и описаний социологических механизмов, и просто деталей сюжета: все мелочи в нем важны и собираются в конечном счете в пазл. И пазл этот имеет четкие границы, и как только читатель замечает, что детали начинают повторяться (в моем случае на стр. 256, довольно близко к финалу), содержание пазла проявляется, пусть какие-то кусочки еще не легли на свои места.

Такая самодостаточность описываемого мира кажется мне скорее минусом, чем плюсом. Этот мир не разомкнут, он замкнут, в нем нет ничего лишнего – не потому, что оно по-роденовски отсечено, а потому, что лишнее попросту не предусмотрено проектом. «Катастеризм» как текст абсолютно функционален, при этом он умело сконструирован и не дает ощущения искусственности. Однако и ощущения живого динамичного мира не возникает – просто в силу того, что даже динамика в этой книге есть функция сюжета.

Последнее иллюстрирует структура книги. В ней, как сказано выше, две линии, обе темпорально линейны, описание строится по принципу А1-Б1-А2-Б2-А3-Б3... Смыкаются они ближе к финалу, не слишком предсказуемо, но и не сказать что хитро (спойлер):

скрытый текст (кликните по нему, чтобы увидеть)

Если бы какая-то часть этого идеального текста-механизма-конструкта выходила за рамки присущей фантастике конвенциональности, результат наверняка был бы куда ярче. Увы, игры с читателем, столь необходимого для рефлексии интерактива (точнее, иллюзии интерактива) здесь почти и нет, несмотря на робкий ряд нетрадиционных графических техник: разрыв мыслепотока (стр. 53), китайские иероглифы (стр. 82), собственно решетка Германа на две трети страницы (стр. 114), упомянутые названия глав, финальный структурный финт.

Осталось упомянуть два эпиграфа: первый (из Грега Игана) коррелирует с психодинамикой героя, второй (Булгаков, «Необыкновенные приключения доктора»): Да что я, Лермонтов, что ли! – за обыденность здешнего киберпанка. Как я понимаю, ответ должен быть: герои «Катастеризма» – уж точно не Лермонтовы и в будущее входят в бахилах, а не с катанами. Ситуация с эпиграфами парадоксальна и подтверждает избыточность текста: после каждого эпиграфа приводится имя автора, потом идет сноска, а в сноске зачем-то объясняется, что это за произведение, и упоминается в придачу год его написания. Всякая игра с читателем тем самым убивается на корню.

Сравним «Катастеризм» с теми же «Необыкновенными приключениями доктора», неконвенциональными как стилистически (Заваливаюсь на брезент, съеживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски и т.д.), так и композиционно (бессвязные записки из книжки доктора). «Катастеризм» не предлагает ни того, ни другого, даже на уровне попытки. Понятно, что форма отражает содержание. Но обязаны ли мы писать о скучном будущем – подробно и не слишком интересно?

ЗАЧЕМ.

Это самый любопытный вопрос тут. Для меня, несмотря на разочарование в части КАК (помноженное на понимание того факта, что Альфина очень много знает, очень много умеет, одарена прекрасным чувством юмора и абсурда), «Катастеризм» оказался стоящим времени по двум причинам. Правда, ни одна из них не имеет отношения к финту в финале, который, я подозреваю, и должен играть роль интриги.

Во-первых, я читал эту книгу как буддийскую. Невзирая на то, что один из героев говорит о буддизме явную чушь (якобы буддисты... убежда<ют> себя, что жизнь не имеет ценности и в целом равнозначна смерти; по-моему, буддизм совершенно не об этом и скорее уж коррелирует с тем, что рядом названо христианством: бытие обречено на смерть и страдание), так вот, несмотря на всё на это, по тексту раскиданы вешки, которые позволяют мне интерпретировать его как буддийский. Я мог бы описать один из мессиджей «Катастеризма» так: расширение сколь угодно затемненного сознания возможно, если направить на него произвольный информационный поток. В книге это происходит через нанотехнологии, в реале – когда ты просто берешь с полки любую книгу и начинаешь ее читать с любого места. Или просто включаешь радио, например. Или что угодно еще. Главное, чтобы поток был произвольным. Этот способ кажется слишком простым, но, как по мне, работает. Душа жаждет свободы, сознание хочет расширяться/очищаться, мозг желает трактовать мир, получать информацию, строить новые нейронные связи; объяснять можно любым способом, но так уж мы устроены. То есть – вот просто взять и начать смотреть вокруг? Да. Всего-навсего – и это будет первый, самый важный шаг.

Во-вторых, герой сумел пробраться ко мне в душу. Для меня это искупает многое. Спасибо.

(Николай Караев)