Хорошо было придумано, аккуратно разделено будущее – конечно, французами – на то, что можно обозначить как «l’avenir» и на «le future»: то, что грядет, нечто неизвестное, что приходит с Другим, непредсказуемое, никоим образом непросчитываемое, и то, что будет, что запланировано, определено, что будет в будущем. Надвигающаяся неопределенность и нечто ожидаемое. И очевидно, что эта ситуация обратимая. У нас есть некая «передняя» тьма, та, что грядет, неизвестное, но есть и тьма прошлого (кстати, метафора заложена и перезаложена, собственник не найден). То непросчитываемое прошлое, идеально черная вечность без бликов – и от пристального вглядывания в полную безориентирную тьму начинаются автокинетические иллюзии, чтобы их преодолеть, мы и вбрасываем в прошлое ориентиры: «завоевания», «грехи», «преступления», «победы», «уроки» и пр. И одни иллюзии заменяем другими, стабильными. С их помощью из прошлого можно смастрячить несколько концепций, они, того… пригодятся для исторических аналогий. Этими аналогиями мы будем тыкать в темноту переднюю, нащупывая чего-нибудь. То есть из непроглядной вязкой тьмы сформировали себе, придумали себе poking-device. И вперяясь в темноту будущего, пытаясь ее просчитать, оглядываемся назад (где мой poking-device?), мы то и дело путаемся, голова идет кругом, взгляд мечется назад, и мы не в силах понять, в какую темноту мы вглядываемся: где тут перед и где зад? Тьма же кромешная! Повсюду!

Ну ладно глобальные проекты создания прошлого, вроде исторической науки, куда интересней проекты частные – автобиографии, мемуары и примыкающий проект – дневники.

Для автобиографий можно было бы выстроить веселую концепцию. Движение шло от бесконечных откровенных «Исповедей» (все Confessiones и Les Confessions), где авторы безжалостно рассказывали заинтригованным читателям про свои похотствования, как они выставляли свои ягодицы и другие гениталии в надежде на возмущение, а то и шлепок дам — жутко интересно. И в наши времена пришли к откровенному вранью, взять хоть Роб-Грийе и его фальшивую автобиографическую трилогию. От наивной откровенности (которая подчеркивается тем, что адресат – это какая-то тотальность вроде Бога) прежних времен, к лживости, фальшивости времен «нонешних» (которая, в свою очередь, подчеркивается тем, что обращается к другой тотальности – относительности всего и вся). Веселенькая простенькая концепция, такой poking-device можно с выгодой продать.

Но если отставить в сторону эти идеологические безобразия, стоит просто обратиться к разным стратегиям и тактикам выстраивания прошлого. От веселого «Просвещения» XIX веку достались истории воспитания нравов. Над всеми идеями маячат некоторые мысли Локка, и их конкретизируют, актуализируют и создают идеологию, на которую насаживается автобиография и мемуар. Циничный Филип Честерфилд, Жан-Жак Руссо, Фенелон, маркиза де Ламбер, Луиза д’Эпине, Сара Пэннигтон, госпожа Жанлис, Тротти де ля Шетарди и сотни плагиаторов и пересказчиков вплоть до Екатерины II создавали нравы и идеологию автобиографии. Сентиментализм сдвинул воспитание нравов к воспитанию чувств. Родилась предельно литературоцентричная идеология мемуара: социальное переживание по Шиллеру и Стерну, наслаждение природой по Томсону – корпус литературных аллюзий, своеобразный tag cloud, без которого невозможно существование сентиментального мемуара. Романтизм значительно расширяет этот фундамент аллюзий, закрепляет значительную часть их из них на уровне стереотипов и стандартов поведения – анализом и издевательством над ними любил заниматься Флобер, сам непосредственно переболевший, но выживший.

Как концентрация консервативных романтических идеологем существуют «Замогильные записки» Шатобриана. Это уже серьезно, и даже вся мрачность этого мемуара выглядит не романтически условной, а полностью оправданна: Шатобриан лишился своего мира, чтобы спокойно пожить и поработать последние годы он «продал свою могилу» или «отдал в залог свою могилу». Собственно, весь мемуар Шатобриана и есть сидение у края собственной могилы. Но ему удалось создать нечто, что будет понято и использовано уже только Прустом, а от него достанется Осоргину, но об этом позже…

Но понятно, что в XIX веке все заглушила тяжелая, основательная поступь «реализма». Канон: детство, отрочество, юность, частные переживания вписаны в типическое, самоидентификация и типизация автобиографа через столкновения с социальным… ну, «реализм», в общем. Тороплюсь к Осоргину и опять легкомысленно перепрыгиваю. Почему-то реализм породил всплеск мемуара: мало-мальски историческое событие порождало бесконечные «Мои воспоминания» и «Воспоминания», тоска… Своеобразный кризис жанра, фактически скатывание в «что видел, слышал, кого знал» (реальное название небезынтересных воспоминаний А.Н. Витмера).

Для мемуара требуется операция самоотчуждения (почти гегелевское Selbstentfremdung), разбиение на «я» повествующее и «я» повествовательное (классическая формула «I’m the hero of my own life»). Эта операция производится в соответствии с имплицитно присутствующей концепцией «я». Но этой «объективизации» поддается только «я» повествовательное, что касается же «я» повествующего, для него намного значительней становятся представления о времени. Его взаимоотношения с двумя идеально черными вечностями.

«Времена» Осоргина:

Кстати, а писателю-то невозможно избавиться от своего прошлого. Но или оно будет висеть толстой тучей над его творчеством и поливать данное творчество всем тем, что в этом прошлом содержится, или автор сможет его использовать поразумней. Вот Чехов смог копеешные забавы по не самым опрятным журналам превратить в совершенно особый стиль и модус повествования. Вот и Пруст смог, в конечном итоге, применить и перо гламурного хроникера, и опыт своих скучнейших декадентских новелл, а его утомительные импрессионистские экфрасисы в «Поисках» пришлись настолько к месту, что даже стали интересны. С Осоргиным же, на мой взгляд, случилось пренеприятное: он до конца так и остался в большой степени очеркистом и экскурсоводом.

Оторопь и умиление вызывает литературно-общественная жизнь Осоргина, ведь при определенном угле зрения это удивительно типичный, классический путь русского литератора, начало уж точно (только порядок иногда меняется):

– ярко выраженная общественно-политическая позиция, противостояние деспотизму и обычное, исконно российское следствие – бегство за границу (для тех, кто успел);

– российская мифологическая «Италия», географически – это где-то на Аппенинском полуострове, по сути – коллективный миф, умозрительное пространство, куда отправлялись доживать самые дряхлые стереотипы романтизма. Кстати, эта «Италия» до сих пор живет – молодится старушенция;

– классическая попытка увидеть «настоящую Италию», а не «художественную», обычный провал – тонкие наблюдения тонут в потоках модного лиризма и разных «крыльях духа»;

– журналистика, очерки, рассказы;

– опять Россия и опять изгнание, роман о людях и России;

– романы, очерки, критика, публицистика, литературные войны, рассказы, воспоминания…

Так вот, очеркист, во всем и всегда. Небольшие наброски, зарисовки, пастишата к своей собственной памяти, которые могут мозаичным принципом соединяться, подчинясь теме. Даже в «Сивцевом Вражке». Этот его прославленный «универсализм», когда от всей вселенной мы двигаемся к кукушке, а от мелкой мышки ко всей вселенной – вся эта задумчивость и глубина на уровне очерка (как едко заметил Айхенвальд: «К сожалению, г. Осоргин выходит, однако, за пределы идиллии и жанра: он еще и размышляет»). Осоргин возле Сори рассеяно загляделся на итальянских девушек и то ли задремал, то ли задумался, и в результате родилась мысль «жисть-то она такая!» – мне никогда не измерить бездну наивности, которая принимает это за «философию» и «глубину». И вся углубленность в «душу» и «человека» у меня вызывает ассоциацию с сакраментальным:

Ступай, душа, во ад и буди вечно пленна!

Ах, если бы со мной погибла вся вселенна!

И экскурсовод. Экскурсии по Италии для русских, сначала вживую, а потом и в очерках. И в своем творчестве Осоргин устраивает экскурсии в свою память. Он ведь, он из тех многих писателей, кто напрямую работают со своими воспоминаниями, и от «Очерков современной Италии» до «Времён» писал почти исключительно разного сорта припоминания. Вот он и берет за руку читателей и показывает все самое занимательное.

Что интересно, ни очеркистская, ни экскурсоводческая пагуба прозу Осоргина не сильно и портят, покуда он, действительно, не берется размышлять.

Кстати, о размышлениях. Как литературный критик Осоргин один раз обронил неаккуратную фразу:

«Русская литература тем хороша, что всякое влияние легко усваивает и переваривает, оставаясь самобытной в главном своем течении; Джойс и Пруст — неплохие притоки для большой нашей реки, и бояться их не приходится».

Поскольку Осоргин говорит от лица великого бренда, «Русская Литература», на тот момент, в общем-то, его слова разумны. В 1932 году и для влиятельного бренда. Но когда Осоргин взялся за «Времена», он унаследовал не просто «кокетливые прустовские приемы» (как он писал о Газданове), а фундамент для мемуара – восприятие времени.

Пруст, завороженный вычурным стилем Шатобриана, наследует и его восприятие времени. Нет прошлого, есть только память о прошлом, конкретная память, которая прошлое создает. Собственно и жизнь является не более, чем отражением памяти, именно память придает жизни осмысленность, т.е. только в памяти смысл и содержится. Для Шатобриана способом конструирования прошлого был стиль. Устаревшие слова и тяжеловесные обороты, высокопарные перифразы – Шатобриан пытается воспринять прошлое и память через стиль, это его способ выстроить образы прошлого, через язык наполнить мир индивидуальным эстетическим порядком.

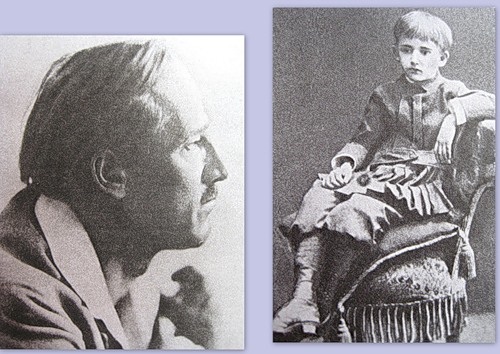

Осоргин же организует свое прошлое через эмоции. Реалистическую топику события, которое наполняется определенным содержанием, смыслом, он использует, но смотрит на нее с другого конца: есть смысл, некая эмоция, и она является содержанием, все события, игнорируя хронологический порядок, произвольно нанизываются на эту эмоцию. Приступ головной боли от жары в Неаполе связан с ожиданием расстрела на заплеванном полу Всероссийского Чека. Приступ ностальгии от прослушивания Чайковского «в чужой стране» связан с мерной музыкой волн, ударяющих о борта парохода, а эта музыка связана с ночным поездом, несущимся по Европе, что, в свою очередь, связано с ползаньем на четвереньках по прокуренному кабинету отца, и вот малютка Осоргин садится у ног отца, под его огромным рабочим столом, и думает о своем изгнании – в прошлом нет хронологии, нет времени.

Господин Осоргин (Ильин Михаил Андреевич), вообще-то из столбовых дворян, в Бархатной книге его фамилия. Отец у него – практический участник судебных реформ Александра II, и логично было бы Осоргину на этом основывать свою самоидентичность, там демократизм какой-нибудь, но не тут-то было:

«Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаньях остаться простым, срединным, провинциальным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием; сыном земли и братом любого двуногого»

Кстати, насчет воды. С настойчивостью ихтиандра Осоргин возвращается к рекам, озерам, морям и другим массам жидкости. Это очень интересная черта его воспоминаний. Он разводит очень непосредственный, наивный и простой водный, речной мистицизм. Центральную роль в этом мистическом культе для Осоргина-пермяка играет Кама:

«И вот Кама для меня как бы мать моего мира, и уж от нее все пошло, и реки меньшие, и почва, на которой я стою».

И ныряя в римское озерцо Неми, он выныривает в Каме. Это и есть попытка Осоргина в своих воспоминаниях возвращаться не столько в Россию, сколько коллекционировать эмоции, с Россией связанные. Причем не заметно, чтобы он проводил границу между негативными и позитивными эмоциями. В этом смысле его воспоминания идеальны для тех, кто не любит обычный мемуарный мрачняк и нытье по утраченной родине, погубленной стране. Ему досталось и от «романовских сатрапов», и от «большевистских варваров». И ничего, как водой смыло. Вообще интересно, я не помню, чтобы читал что-то настолько позитивное о периоде между 1917 и 1922 годами в России. Аресты, преследования, цензура, расстрелы, голод, война и черти что, и все это Осоргин не скрывает, всего касается, но как-то поверхностно. Все-таки он был в центре общественной жизни, участник гражданского комитета помощи голодающим (разгромленный большевиками «Помгол»), всех видел, всех знал. Но Осоргину плевать и на «портреты» известных персонажей, «социальные срезы» и прочие радости. Это его воспоминания, им выстроенное прошлое.

Отдает Осоргин должное и вновь модному флоберовскому приему: «узор судьбы», «узор жизни». Он не намекает, не рассыпает знаки по тексту, а прямо его описывает, в своей непосредственной, открытой и наивной манере, что вообще действует очень захватывающе. В детстве Осоргин за какое-то прегрешение был заперт в чулан, и это начало узора. Продолжение – это ряд других заключений, Таганская тюрьма, Чека… И снова есть только эмоция: Осоргин колотит по дверям кулачками и ногами, а по дверям чулана или камеры, не суть важно. А тема тюрьмы, ненависти к заключению порождают и тему вечного движения, как избегания несвободы, но и само это ведет к вечному изгнанничеству, постоянному чувству утраты… и так Осоргин приходит к общей эмигрантской теме, но маршрут интересен.

Осоргина исключительно приятно читать. Какая-то река позитива, хотя ничуть он не живчик, не свойственна ему и жовиальность, булькающая жизнерадостность. Он припоминает, действительно берет за руку и устраивает экскурсии: вот голод, ссылка, берег Сены, чтение Толстого и Шекспира, голодные красноармейцы, адвокатская практика, эсеры какие-то, прям как взрослый хлопает первую большую рюмку водки со стерлядью и солянкой – все ровно, спокойно.

Осоргина особенно приятно читать за границей. Поначалу, так это может и раздражать – настойчивое желание, где ни попадя вспомнить о России. Но сообщается какая-то странная отстраненность, негативное и позитивное смешиваются, ретроспективно выстраиваешь свой образ, берешь его и разглядываешь: а неплохо смотрится… отсюда.

Очень приятное чтение, рекомендую.

облако тэгов

облако тэгов