Сообщения и комментарии посетителя

Распределение сообщений по форумам

Количество собщений на форумах по годам

Сообщения посетителя Bansarov на форуме (всего: 601 шт.)

Сортировка: по датепо форумампо темам

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата Калигула цитата k2007 Вот почему надо иметь электронные версии :) Бумажную книгу искать на полках — никакой мотивации не хватит :) В ЛП (стр.6-7 в издании 1974) пишут, что существует два первоисточника текста — издание Кэкстона 1485 года (год именно такой, в книге опечатка) и рукопись Вестминстерского колледжа (изданная Винавером в 1947 году). При этом, не вижу в книге никаких сведений о разночтениях Кэкстона и Винавера. Может быть, я невнимателен? Издание ЛП утверждает о себе, что перевод следует изданию Винавера. Однако при этом комбинируются способы разбиения текста на главы — роман на первом уровне разбит на 8 частей (как у Винавера), а на втором уровне — на 507 глав (как сделано у Кэкстона). У Винавера, как я понял, нет ни 507 глав, ни краткого содержания каждой главы в начале, как это сделано у Кэкстона. Бердслей делал "буквицы" именно к 507-частной версии. Кстати, я одну вещь не понимаю, он что, рисовал их, ни разу не открыв книгу Мэлори? Ни одна "буквица" не иллюстрирует текст соответствующей главы. Если там изображено что-то фигуративное, то ну вот в максимальной степени не соответствующее нарративу. Для примеров: голова утопленницы над водой в рассказе о Персивале и суккубе, гомоэротическая сцена с двумя мужиками — в рассказе о битве, гомоэротическая сцена с двумя бабами (одна из которых с крыльями) — в рассказе о после, прибывшем к Артуру от агрессора. Вот что к чему? Эстетические предпочтения художника удивлять не должны — это же Бердслей. Но при чём тут Мэлори, в особенности когда он издаётся в советском "научном" издании? Кстати, я с таким феноменом встречался и в других местах. Иллюстраторы-модернисты, видимо, не беспокоились о том, чтобы к каждой их картинке можно было написать строчку из текста, соответствующую изображаемому моменту. Как-то был на выставке гравюр Дали — иллюстраций к мемуарам Казановы, и Пикассо — к "Великодушному рогоносцу" Кроммелинка. У Дали нет вообще никакой связи с текстом; у Пикассо некоторые картинки аналогий в тексте не находят, но в целом связь с текстом есть, похоже что он хоть по диагонали, но прочитал иллюстрируемое произведение, в отличие от Дали и Бердслея :) |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата Verveine А я имел в виду, что при изучении культурологии, архетипов и символизма, к эзотерике обращаться не можно, а нужно. Попытка написать что-то на эти темы, как Вы выразились, "без всякой эзотерики", будет чем-то вульгарно марксистским, часто идущим в неверную сторону, и лишенным малейшей возможности синтеза. Или спрошу так: неужели человек, который во-первых без тени сомнения считает о себе, что знает, что такое Великое Делание, а во-вторых уверен, что оно есть плод ошибочных представлений, сможет написать по-настоящему глубокую книгу по символизму? Что же касается гадания... Нежелание того, чтобы книга о символизме Таро оказалась практическим пособием по гаданию на картах, возникает оттого, что это сузило бы её предмет до области инженерного применения некой теории, притом с высокой вероятностью — в изложении человека, самой теорией не владеющего. Но при этом, нужно понимать, что гадание — это легитимный вид ченнелинга. Как-то раз В.И.Ленин случайно написал очень эзотерическую фразу, ставшую одним из самых известных его афоризмов — "Электрон столь же неисчерпаем, как атом". Во всём малом есть полнота, равная полноте великого, и правильно спросить о чём-то колоду карт — идея не хуже, чем спросить о том же самом Вселенную. Хорошая книга о Таро не станет этого отрицать. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата Bansarov Чтобы не подумали :) Говоря это, я конечно имел в виду именно книги по неисламским верованиям и культам Кавказа, а не многочисленные издания нартского былинного эпоса во всех его мыслимых вариантах. Кстати, заметил, что у Эксмо такая компиляция уже вышла, но там всё разом, от Северного Кавказа до Закавказья, и от Анаит до Сослана соответственно, и всё это вместе — с размахом аж на 240 страниц. Галопом по Европам (а что? в Евровидении участвуют, значит, Европа!) |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата Seidhe Нет, не смогу. А мы всё ещё говорим про небольшие популярные антологии мифов и легенд, и способность очередной из них что-то прибавить к литературе по вопросу? А мой список соответствует тематикам, разработанным на русском языке настолько слабо, что даже небольшая популярная антология мифов и легенд даёт качественный скачок. Не было на русском языке книги — и вдруг появилась, пускай популярная, но единственная, и теперь на какое-то время видимо основная. цитата Seidhe А, ну так я же и сказал, что путаю в одну кучу похожую продукцию разных издательств. Я вот только при написании первого поста понял, что издательства разные. А до этого я при покупке монгольских мифов (изданных Эксмо) и румынских (изданных МИФом) удивлялся, почему у одной серии книги разного формата... Я, к слову говоря, ещё не понимаю, какую монографию про Туата Де Даннан, изданную в МИФе, Вы имеете в виду. В поиске вываливается только книга Касталии. Может быть, Вы про "Ирландские мифы"? |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

|

|

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата Seidhe С удовольствием поясню. Выделенные мною книги — это написанные по темам, на которые до них писалось мало. "Кельтятины и нордятины" даже на русском языке изданы моря. Как и греческих, египетских, вавилоно-аккадских, славянских мифов, и пр. Небольшая популярная антология ничего к этому не прибавит, потому что сколько их уже было в том числе, этих небольших популярных антологий. Петрухин? По финно-уграм, на самом деле, издано не меньше, просто основная литература издавалась в Томске и Ханты-Мансийске и плохо доходила до средней полосы России. А вот чтобы антология тенгрианских мифов — мне так сходу припоминается только Бисенбаев "Мифы древних тюрков", которая издавалась многими изданиями в Казахстане (где она вроде местного Н.А.Куна), но не у нас. По неисламским верованиям Северного Кавказа — знаю только книги Шортанова, но они издавались в Нальчике и посвящены адыгским народам, а не нахским. Что же касается окаменелостей... Как-то раз на youtube нашёл малопосещаемый канал с роликами Нерчинского краеведческого музея. Один из них был про верования, связанные с окаменелостями, "следами" различных персонажей и существ на поверхности камней, "чёртовыми пальцами" и т.п. Посмотрел с большим интересом и понял, что никакой обзорной книги по этому вопросу я не знаю, чтобы такая была... |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата k2007 Это юмор такой? Мифы Таро — это такая штука, которая сделает книгу о них примерно третьей заслуживающей внимания среди всего этого потока. Первыми двумя были монгольские и румынские мифы, еще жду ингушские мифы и окаменелости. Правда, догадываюсь, что у меня тут два разных издания в куче, но я не очень различаю их продукцию. Необходимо лишь надеяться, что книга про Таро не будет переписана с глянцевой макулатуры 90-х и будет исследованием символизма, а не практическим пособием по гаданию. Намекну: у Менли П. Холла есть эпитома этого вопроса на 20 страниц, с ней можно сверяться при оценке уровня серьёзности. цитата Verveine Извините, а что такое "культурологический и архетипический контекст без эзотерики"? Такой бывает? А, я вспомнил, было такое, называлось "марксистский подход". |

| Другая литература > Издательство Academia. 1922-1937 > к сообщению |

цитата Калигула Извините за некропост. Скажу в тему: меня всегда ещё восхищала незамутненная уверенность представителей "самой читающей нации в мире", что американцы — это дно бескультурья, и что книг в США не читают и читать не могут :) Что поделать, "тупые американцы" — это одна из наших скреп, автору которой даже доверили вместо официальных лиц (да, да, в натуре!) поздравлять страну со вступлением в первый постсоветский Новый год и в новую жизнь. В то время как именно американцы (если деликатно ограничиться только параметром чтения) — одна из самых читающих наций в мире, конкурируя разве что со скандинавами, в то время как естественными конкурентами "самой читающей нации" являются арабы и иже с ними, только немного с другого конца того же рейтинга :) |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата скунс Понимаете, есть такая вещь как контекст. Входя в это обсуждение, Вы первым делом поддакнули Ивану-81, писавшему насчёт наличия в "Моби Дике" сокращений по сравнению с первоначальной редакцией. Естественно было после этого читать все Ваши сообщения исходя из того, что Вы полагаете то же самое, тем более что все последующие Ваши сообщения этому ни одной буквой не противоречили. Ну хотя бы предисловие из печатной книги 1961 года длиннее, чем по ссылке Вадимыча? Вы говорили, что оно "длиннее", да ещё и "заметно". Это было высказано в утвердительной форме, и я не могу придумать, как интерпретировать это каким-то вторым способом. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата скунс Ваша цитата, читаемая по-русски, гласит следующее: у романа есть некая первоначальная версия, она же оригинал, которая отличается (отличается! Вы именно это слово использовали, не "характерна", не "славится", а именно отличается, is different from) большим объемом и обилием библейских цитат. Значит, Вы подразумеваете существование некой последующей версии, у которой объем не такой большой и библейские цитаты не так обильны, и от которой первоначальная версия отличается именно по этим параметрам. Ну и то, что классический перевод урезан по сравнению с оригиналом, Вы озвучили как аксиому, и что неизвестно Вам только то, насколько он урезан, но то, что он урезан, в Вашем посте не подвергнуто ни малейшему сомнению. Потом Вы высокопарно сослались на предисловие к малораспространенному изданию романа как на свой источник. Но оказалось, оно есть в интернете, и там про это ни слова. Вы всё равно не сдались и стали теперь заявлять, что в книжной версии статья длиннее. Как однако плотно сплетена сеть заговора, сокращают почём зря не только "Моби Дика", но и советские предисловия к нему, стоит только в них об этом упомянуть! Давайте так. Если в предисловии к изданию 1961 года ничего не написано о том, что "Моби Дик" сокращался где-то между первоизданием и доведением его до советского читателя — то Вы просто честно скажете, что ошиблись. Вот посмотрите на ivanovivan1981 — человек по незнанию написал ерунду, налетел на ответку, и не стал юлить, просто сразу замолчал. Это тоже вариант, но открыто признать свою ошибку — это гораздо красивее. Но самое красивое будет — это если Вы сейчас разместите на форуме фотографию страницы из предисловия издания 1961 года, и там будет текст, которого нет в статье по ссылке Вадимыча, и он будет повествовать о сокращениях в романе на каком-то из этапов, и Вы с ivanovivan1981 окажетесь правы. Это будет мне хороший удар под дых, но я оцениваю его вероятность как небольшую и готов рискнуть. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата скунс Увы, не вижу, чтобы это издание было представлено в электронном виде. А в других доступных изданиях предисловия либо нет никакого, либо есть, но не А.Старцева. Не могли бы Вы сфотографировать и разместить сюда страничку из Вашей бумажной книги, на которой было бы написано, что известный современным читателям текст "Моби Дика" неполон по отношению к оригиналу? Потому что, судя по всему, эта информация представляет собой объект международного заговора и тщательно скрывается, и единственное доказательство — у Вас в руках. Всего лишь одним фото Вы крайне обяжете всех любителей штудий о полноте текстов, которых на этой ветке много. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата Андреуччо В ЛП есть прецеденты коллективных переводов. По памяти — "Дон Кихот" и Аттар. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата Вадимыч На английской Википедии (из которой и взята данная цитата) расписана эта история. Из каких-то мутных, оставшихся мне непонятными юридических причин, связанных с безопасностью своих авторских прав в бывшей метрополии, Мелвиллу потребовалось, чтобы книга была издана одновременно в Англии и в США, но при этом в Англии — хотя бы на 1 день, но раньше. При этом, американское издание всё равно считается первым, британское издание набиралось с его гранок, и является текстологически дочерним к нему. Реальный их объем кардинально не отличается. Крупнейшим дополнением британского издания является фрагмент из 139 слов — сноска, объясняющая одно из слов. Также текстологи насчитывают по всему тексту 6 коротких фраз и около 60 отдельных слов, отсутствующих в американском издании. Есть переносы фрагментов. Считается, что все или почти все эти изменения сделаны самим Мелвиллом, и отражают авторскую волю. Почему они не продублированы в американском издании, в статье не пишут. В обратную сторону, британские издатели выкинули фрагменты, которые содержали, с их точки зрения, предосудительные вещи в адрес королевской короны либо непристойного характера, в том числе целиком одну главу. Также был по неизвестным техническим причинам утерян эпилог романа. Иначе говоря, британское издание необходимо для текстологии романа, отражает продолжающийся процесс работы автора над текстом, но издано неудовлетворительно. Никакого разрастания в полтора раза, которое может увидеться из сопоставления количества страниц, там не было, как раз уж наоборот. А страницы? Формат, шрифт, поля творят чудеса. Здесь к слову скажем, что американское издание было издано как более дешевое и продавалось в 5 раз дешевле британского. Уж на этой ветке едва ли кого-то удивит, что заведомый однотомник, которому цена 100 р. в издательстве "Правда", может в умелых руках разрастись до 6 томов и нескольких десятков тысяч рублей, да ещё и прийти покупателю с переставленными или отсутствующими страницами :) Какому тексту следуют остальные прижизненные издания "Моби Дика", в статье к сожалению не написано. Но нет и указаний на то, что в последующих изданиях автор делал какие-то сокращения. Упоминаний о том, что сокращения произошли при переводе на русский язык, я тоже не нашёл. Поэтому продолжаю надеяться на пруфы от уважаемых коллег, написавших соответственно: цитата ivanovivan1981 цитата ivanovivan1981 цитата скунс Меня особенно беспокоит слово "факт". Когда что-то "факт", то оно должно быть известно широко, ну или хотя бы не только произносящему это слово. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата ivanovivan1981 Извините, можете поделиться пруфом на то, что с начала прошлого века "Моби Дик" якобы печатается не целиком? Где Вы взяли эту информацию? И про издания на каком языке идёт речь? |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата Андреуччо Я же говорил. Вот и Колобка подвезли :) |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата Утопист Спасибо, понял. Кстати, зацените уровень моего серийного целомудрия (к сожалению, когда-то утраченного, но потом чудесно восстановленного). Не далее как сегодня я поставил на полку свой экземпляр "Салмона и Морольфа". И только при прочтении Вашего сообщения понял, что до этого вообще не задумался, я вообще что купил, бумвинил или ледерин. Подходил к полке и приглядывался. Кажется, то что я купил, всё-таки называется бумвинилом, и по цене оно должно быть так, просто с полной уверенностью я различал эти вещи в те времена, когда деревья были большими, сверстницы — длинноногими, а бумвинил — салатовым :) |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата PPaveKK Продолжаю не понимать. Какая наценка имеется в виду, какие "дилеры"? И зачем они нужны, если есть Озон с бесплатной доставкой и Алиб с доставкой заказными бандеролями по единым для всей РФ тарифам? цитата PPaveKK Потому что "всё равно купят", как говорили отрицательные персонажи в телерекламе маркетплейса Joom. Вот захочет Михайлов поприкалываться, и издаст в литпамятниках "Колобка". А что. Три десятка вариантов сказок разных народов, 150 страниц "научного аппарата" и цветные вклейки с иллюстрациями разных художников и кадрами из мультфильмов. Он ничем не рискует. Всё равно купите :) |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата PPaveKK Извините, не первый раз спрашиваю. Какое значение имеет то, что Вы живете именно на ДВ? К вам заказные бандероли идут по таким же тарифам, доставка Озона такая же бесплатная, и даже цена самого товара не меняется от смены ПВЗ со среднерусского на владивостокский — только что проверил. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата ааа иии Гнев подразумевает ситуативный аффект. А не организацию экспедиции на другой конец моря, с дружиной, и в целях запоздалой мести — которая, как говорят некоторые, относится к разряду холодных блюд, в отличие от гнева, который употребляют прямо из духовки. Также замечу, что я несколько потерял нить, что именно Вы мне доказываете. То, что помощник №2 в "Божественной комедии" — это Геракл, Вы мне уже доказали. Мало того, цитатой из "Лягушек" несколько углубили моё понимание, что это персонаж с чертами архетипического змееборца (чего я ещё недавно, признаться, не вкуривал). У меня остались к этому толкованию чисто процессуальные вопросы — в какой части Ада должен проживать Геракл, чтобы не противоречило одновременно его бурной биографии и его назначению помощником №2. В принципе, можно по-македонски разрубить все противоречия одним допущением — что Данте считал Геракла настолько великим, что ему даже разрушение Трои и истребление свояков Энея можно поставить лишь в доблесть, а не во грех. Quod licet и далее по тексту. Меня такое объяснение, вообще говоря, устраивает, и на сём считаю для себя вопрос решённым. А Вам огромное спасибо за беседу. Я из неё немало почерпнул. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата ааа иии ...то это не будет иметь никакого значения в контексте поднятой темы. В отличие и за исключением сыновей Лаомедонта, истребление которых к поднятой теме имеет отношение самое прямое. цитата ааа иии А Лукреция, прошу заметить, вообще не казнится. Замечена в Лимбе. И Сенека — тоже там. Видимо, Данте не воспринимал самоубийство грехом, если его совершил язычник, и уж тем более, если это было сопряжено с сохранением достоинства. И вот увидел на Википедии: у Юстина, которого я не читал, есть маргинальная версия мифа, по которой самоубийство Дидоны мотивируется не расставанием с Энеем, а историей в духе Лукреции. Данте вполне мог знать Юстина. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата ааа иии цитата ааа иии Да помню я, что Геракл бывал в Аиде при жизни :) Ладно, я понял, что Вы не видите беды в этом слове "вновь", даром что знаете об особенностях посмертной судьбы Геракла с его раздвоением. Что я тут могу поделать. Ну а Лукиан попросту цитирует "Одиссею". цитата ааа иии Как я понимаю, тот факт, что Геракл — разоритель Трои и истребитель почти всей её царской фамилии (после чего единственный пощажённый им принц даже поменял своё имя на "Приам" в честь своего чудесного спасения), Вас совершенно не смущает, и не мешает трактовать загадочного помощника Данте именно как Геракла. Нет, Вы меня на самом деле убедили, что это Геракл, но вот оказанная ему со стороны Данте амнистия меня удивляет. Видимо, это нужно просто принять как факт. Хотя я представлял себе Данте более политически непреклонным. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата скунс Человек задал вопрос, нормальный сам по себе и нормально сформулированный. В чём отличие двух конкретных полных изданий оригинала. Конечно, крайне мала вероятность, что ему кто-то ответил бы здесь, про два капитальных франкоязычных издания, возможно во всей РФ имеющихся в паре-тройке комплектов. Тут в русские-то книги, дальше титульного листа, заглядывают немногие и не во многие. Но кто запрещает спросить. А вот Ваш наезд откровенно неадекватен. Вы не изволили ли, по случаю субботы, с утра водочки выкушать? |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата люмьер Вопрос был риторический. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата ааа иии Честно говоря, эта Ваша фраза, и отношение её к ранее сказанному, осталась мне начисто непонятной. Я всего-то имел в виду, что уже у старика Гомера прямым текстом, не нуждаясь в экзегезе и усилиях поздних компиляторов, указано, что в то время как Геракл находится на Олимпе, его дубликат находится в Аиде. То есть после его смерти, не было периода, когда Геракла не было бы в Аиде, а следовательно, по отношению к его обнаружению там некорректно употреблять слово "вновь". цитата ааа иии Я помню, что "Божественная комедия" состоит из трёх частей. Связь этой фразы с ходом обсуждения также осталась мне непонятна. Я абсолютно согласен, что Данте нашёл бы Гераклу разные места в Аду, подходящие ему лучше чем Лимб. Для этого хватило бы одной только антитроянской позиции, так тут ещё и тёмные страсти, приводившие к преступлениям. Но мне кажется абсурдом предполагать, что загадочный помощник пришёл откуда-то кроме Лимба. Во-первых, в конце 8-й песни Вергилий говорит, что помощник уже идёт, пешком спускаясь сверху теми же кругами адской воронки. Чистилище и Рай — в диаметрально другой стороне. Если бы помощник пешком шёл оттуда, то ему надо было бы пройти на острове в Океане спуститься в тоннель, ведущий к центру Земли, там совершить кувырок (судя по очень точному описанию, с проходом сквозь зеркало и изменением знака проекций спинов частиц на противоположный), и герои увидели бы помощника, идущего к ним и запертым воротам города Дита/Тартара снизу. То, что Вергилий ещё до его прихода знал о нём и анонсировал этот приход, также говорит о том, что инструкции от высших сил (в лице Беатриче) они получали в одном месте и в одно время. Просто помощник ходит медленнее (не исключено, что тоже треплется с друзьями по пути — если это Геракл, то у него их тут много, в отличие от Лимба). Во-вторых, продолжаю настаивать на том, что ни с кем из находящихся на нижних, адских кругах Ада, высшие силы не стали бы соотноситься, давать поручения и т.п. В христианизированном Аду Данте там находятся души людей, которые отвергли Божьи заветы и не урегулировали это, невзирая на все предоставленные им возможности. Если высшие силы теперь что-то поручат находящемуся в Аду (ниже Лимба) грешнику, то тем самым дадут надежду (предполагаемую самим фактом диалога) там, где над входом написано "Входящие, оставьте упования", где надежды уже быть не должно, где поздно пить боржоми. "Ад — это место, где нет Бога", и нарушать этот принцип высшие силы не будут, это в конце концов роняет их достоинство. В то же время, условная Беатриче, поручающая что-то жителю Лимба — это нормально. "Я не буду с тобой мириться, мы с тобой не ругались". |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата Вадимыч Я запутался. Чей шеститомник будет, Казановы или Калиостро? |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата ааа иии ...наворую. Пустые похвальбы младенца в колыбели, на практике обратившиеся тем, что божественный младенец основал культ Двенадцати богов, и себе отвёл вместе с пифийцем общий парный алтарь. Так что желая напугать прислужников Плутона, Гермесу всё-таки пришлось бы ссылаться на силовые методы Геракла, его собственные подвиги для них неубедительны, коров в Аиде не держат. цитата ааа иии цитата ааа иии Коллега, соберитесь! Вы сейчас только что сказали, что был период, в который Геракл, после своей смерти, не находился в Аиде, и оказался там только после перетасовки загробных судеб при христианизации картины мира! Это было плохо, очень плохо. цитата ааа иии Должен признаться, аргументом Аристофана Вы начинаете склонять меня на сторону Вашей версии. Мне тогда только одно непонятно, и пока мешает признать загадочного помощника Гераклом. Если Геракл в Аду, и при этом выполняет поручения Небес, то очевидно, что он в Лимбе. Во всех остальных местах находятся души, отвергнутые Богом, который не будет им ничего поручать. Всякие и любые их отношения с Богом окончены. Но мы видим, что из немногочисленных упомянутых мифологических героев, в Лимб Данте помещает только троянцев (Гектора, Энея, их почти земляка и своего коллегу Орфея), а врагов Трои — отправляет на мучения на более нижние ярусы. Для "римлянина" Данте быть троянцем значило быть славным мужем прошлого, праведником на этом достаточном условии, не находящимся в Раю только лишь из-за конфессионального недоразумения. А вот быть врагам Трои он может предложить только гореть в Аду. Но Геракл — тоже злейший враг Трои. Гомер описывает осаду Трои VIIа; но за поколение до этого, тот самый Геракл разрушил стену Трои VI, возведенную Лаомедонтом, убил всех братьев Приама, а его сестру пленил и подарил своему корешу, кстати отцу Аякса Великого. Римский и постримский мир это, конечно, не смущало, они, возводя себя к троянцам, при этом всей душой приватизировали и греческую строну мифа. Но спрашивается, как конкретно Данте, с таким обострённым чувством исторической памяти, мог поселить Геракла с праведниками, сделать его посланником небес и принять от него помощь? Ему бы гордость не дала бы. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

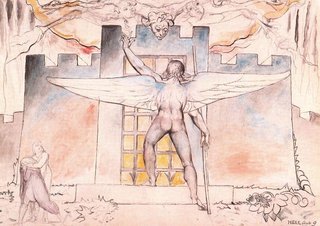

цитата ааа иии В этом смысле, далеко не только он... Травестирование "Энеиды" (а также, реже, других эпосов) — старинная литературная традиция... Я кстати сейчас задумался, являются ли сюжетные заимствования из "Илиады" в "Освобождённом Иерусалиме" следствием недостатка собственной фантазии автора и его неспособностью далеко отойти от классического образца, как я думал раньше, или скорее следует воспринимать и "Иерусалим" как одну из травестийных поэм. Кстати, доводилось ли Вам читать русскую матерную пародию на "Илиаду", известную в списках как минимум с начала 20 века? Истинное эстетическое удовольствие получает её просвещённый читатель, видя, как точно обыграны в духе Баркова характерные эпизоды оригинала. В частности, вся история, послужившая причиной гнева Ахилла, сполна уложилась в две первые строки песни №6... Но вернёмся к космосу Данте. Я говорил о другом. Вергилий в поэме Данте — это, без сомнения, автор канонической "Энеиды", ни в кого другого не переосмысленный. Все эти бурлескные поэмы — это школярская отрада: пока училка вышла, поиздеваться над классиком, пририсовать ему в учебнике дополнительные части тела. Но в присутствии лично божественного автора, взяв его в провожатые (по собственному желанию, не будучи обязанным это делать!) Данте не посмел бы конструировать космос, хоть в чём-то противоречащий букве "Энеиды", а её автора, как в таких случаях говорится в боди-хоррорах, "заставлять смотреть". Не позволили бы ни вкус, ни субординация. Ну, не знаю, мне это кажется аксиомой. цитата ааа иии Согласен. Маху дал. Читал давно, в юности. Кандидатура на роль островов Блаженных у Эдгара По мне показалась, конечно, не там, где на Южном полюсе из белых вод встаёт фигура в белом саване, а предместьях Южного полюса, где были острова и на них жили чернозубые троглодиты. Сейчас бегло перечитал и вижу, что аналогия была не в кассу. цитата ааа иии А как быть с тем, что грозный пешеход назван у Данте посланником небес? Быть посланником, причём именно небес — это свойство Гермеса. Изящная палочка-тросточка, с которой описан посланник, гораздо больше похожа на кадуцей, чем на палицу. Помочь страннику пройти через сложное место загробного мира — опять же функция психопомпа, которым Гермес является. А неприятности, которые причинил Геракл Церберу, разве потом может припомнить адским функционерам один только лично Геракл? Молва о его подвигах это общественное достояние. Это я не к тому, что загадочный посланник — именно Гермес. Против этого, как Вы верно заметили, его нарочито подчёркнутое наземное перемещение, неспособность к полёту. Я к тому, что это точно не Геракл. Гермес — тоже лихая версия, взятая с потолка, но за неё хотя бы есть прямые аргументы. Кстати, в комментариях к худлитовским изданиям "Божественной комедии" этот посланец лениво комментируется как "ангел". Комментарии конечно вещь такая, их пишут люди, которые знают ровно столько, сколько им удаётся знать. Но вот я нашёл иллюстрацию Блейка к этому эпизоду "Ада". Я не знаю, насколько Блейк был хорош в созерцании потусторонних миров, но на картинке — очевидный ангел с крыльями, невзирая на все попытки Данте донести до читателя мысль, что небесный посланник перемещается пешком. В любом случае, ничто, даже горельефный афедрон посланника точно в композиционном центре картины, не может навести на мысль, что Блейк изображал Геракла.

|

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата ааа иии На Вергилия — да, наверно... Но имеет ли каждый право на свой текст "Энеиды"? цитата ааа иии Ну античность ещё искала Рифейские горы на севере, а на физической карте, в качестве соответствия им, "более вероятен Урал". Если север — на востоке, то юг — на западе, как-то так. Это был шуточный аргумент в пользу островов Блаженных на Южном полюсе, а сейчас будет менее шуточный. Вы помните концовку "Путешествия Артура Гордона Пима"? цитата ааа иии Проппа. Мне просто нравится название книги Кэмбелла, но это единственное, что мне в ней нравится. А герой Проппа тоже, без всякого сомнения, тысячелик. цитата ааа иии Хм. Что заставляет Вас думать, что загадочный помощник Данте и Вергилия, появляющийся в 9-й песне, а ожидаемый с конца 8-й — это Геракл? Более чем неожиданная мысль. "Трость" — это скорее уж атрибут Гермеса, функция психопомпа — тем более. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата скунс Андрей Вадимович, за мной занимайте. А то я всё ещё жду в личку лекцию Скунса о том, что для получения нецелевого кредита на пополнение оборотных средств издательству "Наука" придётся предоставлять банку свои календарные планы. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата ааа иии цитата ааа иии Увы мне. Следует признать несомненными признаками моего невежества то, что подобные цитаты, и их сопоставление, мне приходится показывать. Я никогда не усматривал "острова Блаженных" и "Элизиум" в качестве каких-то различных локаций, всегда считал, что это разные названия одного и того же мира, иного по отношению к нашему. И несмотря на эти цитаты, хотелось бы обсудить этот вопрос, ибо в свете конкретно этих цитат моё отождествление этих понятий продолжает быть возможно. Развилка в подземном царстве, где в одну сторону можно выйти к Элизиуму, а в другую к Тартару, как ни странно этому отождествлению не противоречит. Примем как аксиому, что Данте никогда не написал бы ничего такого, с чем не смог бы согласиться его патрон Вергилий — ведь он взял его в спутники, и следовательно, не смог бы заставить Вергилия путешествовать по вселенной, картина которой в чём-то противоречила бы его собственным текстам. Космология Данте по отношению к космологии Вергилия могла была быть только дополняющей, не не отрицающей. Ну и мы помним, что после прохода через Джудекку, герои выходят на тропу, по которой выходят из подземного царства на противоположную сторону земли, на остров, окруженный Океаном. Для жителей мира живых, этот Океан начинается от последних границ Ойкумены в любом направлении. Хорошенько заблудившись в нём, можно выплыть к тому же острову, к которому Данте и Вергилий вышли через толщу Земли. На этом острове стоит гора-лестница в небо (Чистилище), по которой можно подняться в жилище вкушающих посмертное блаженство. Насчёт "своего солнца и светил". Когда Вергилий и Данте выходят по тропе из-под земли к подножию горы Чистилища, то указано, что они вновь увидели небо и светила. Но эти светила — другие, нежели те, к которым привыкли люди мира живых (упоминается Южный крест). То есть у Данте у жителей привилегированного царства мёртвых есть светила, но свои, а в непривилегированном царстве мёртвых темновато, не видно неба и светил, а свет исходит разве что от источников подземного огня. В "Энеиде", правда, при разговоре Энея с Деифобом упоминается Аврора, пересекающая середину неба, и надвигающаяся ночь; это описание небесных явлений, видимых из Аида, где "солнце не восходит", как было написано ровно за две строки до "Авроры", мне решительно непонятно. Будем считать, что это поэтическая метафора для времени суток, определённого по наручным часам. Заметим, что дантова Джудекка — это не Тартар. Тартар — это некая полость в глубинах Земли, предназначенная для побеждённых титанов. Они явно не провинились так, как провинились пребывающие в Джудекке "предатели величия божеского и человеческого", а для юридически мыслящего человека на них и вины-то нет, наоборот, они были верны присяге и проиграли войну, сохраняя эту верность. Если бы Вергилий, находясь в центре адской воронки, вдруг сказал бы Данте, что сам не особо понимает, почему здесь томятся Люцифер, Иуда, Брут и Кассий, но нет титанов — то Данте ему бы пояснил, что всё правильно, их здесь быть не должно. Локацию с титанами они уже прошли где-то выше. Почему выше? Ещё одна смычка топографии подземного мира у Вергилия и Данте — это река Флегетон. У Вергилия она названа потоком, протекающим через Тартар, у Данте она опоясывает круги Ада где-то на его средних уровнях. Мало того, на вопрос о Флегетоне, типа где он, Вергилий говорит — ну ты же меня читал, должен сам понимать, что вот эта кровавая река — это он и есть. При этом там, где Люцифер, уже никакого Флегетона нет, он остался выше. Ледяное озеро называется Коцит. Заметим, что Данте, часто при спуске в Ад любопытствующий, где тут кто и что тут что, не задаёт вопросов Вергилию насчёт персонажей классической мифологии. У него нет желания узнать, где тут томятся титаны, где Тантал, и перекинуться парой дежурных фраз с Тесеем и Пирифоем. Посмертная судьба мифологических героев, не относящихся к троянскому циклу, а также за исключением тех, которых Данте изобразил как демонов-стражей на различных рубежах Ада, Данте не интересует, по-видимому, принципиально. Титаны его тоже не интересуют. Но привлекая материал "Энеиды", надо думать, что в космосе Данте они заключены ровно там же, где и у Вергилия — на расположенной в Аду отдельной огороженной территории, описанной в 9 песне "Ада" и 6-й песне "Энеиды", и охраняемой сидящими на стенах сёстрами-фуриями. Соответственно, на карте дорог по Аду — хоть по вергилиеву, хоть по дантову — можно найти точку, о которой можно сказать: посмотрите налево, там вы увидите ограду с башнями и фуриями на стенах, это Тартар. Теперь посмотрите направо, здесь вы видите дорогу к стенам чертогов подземного царя и соответственно к Элизиуму, куда мы с вами сейчас и направимся. Понятно, что царь подземного царства живёт не в Тартаре, а в хорошем месте своих владений. Коттедж директора металлургического завода тоже строится не в горячем цеху, а на берегу живописного водоёма. В связи с этим сразу вопрос. Как нам хорошо известно, Тридевятое царство, куда тысячеликий герой Проппа попадает в процессе своего опыта временной смерти, характерно тем, что это локация с травой-муравой, цветочками-василёчками, и примерно единственным уединено стоящим строением — дворцовым комплексом змеиного царя. Место, в общем-то, хорошее и с благорастворением воздухов, как раз-таки Элизиум. С другой стороны, архаические описания змееборческого трипа представляют собой описание временной смерти как проглатывание Змеем и последующее извержение, через уже имеющиеся или дополнительно проделываемые отверстия. Процедура, мало похожая на прогулку по лужайке или саду, а в некоторых описаниях явно вредная для здоровья, как например случай Геракла, который при спасении Гесионы в брюхе у дракона получил ожоги от его желудочного сока и в частности облысел. Это явно опыт временной побывки в Аду, а не в Раю. Так всё-таки, когда Пропп пишет о временной смерти как условии анабасиса героя, который он называет инициацией, то где же по смыслу (духовному) пребывает кандидат, пока он временно мёртв — в Тартаре или в Элизиуме? |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата ааа иии цитата ааа иии Я понимаю, что написал нечто нигилистическое, и притом упрощающее ситуацию примерно до скалозубовского уровня "раз-два". Но что характерно, Вы, отвечая мне, написали всё примерно то же самое :) Готов только снять из своего текста слово "бесплодные земли", заменив его на безусловно более верное Ваше уточнение "малоземелье с малыми возможностями ирригации, в силу чего мала роль аграрной магии, и нет предпосылок для мощного жречества и царя как живого элементала плодородия". Все правильные слова, но уже в том количестве, что хочется заменить их обратно на "бесплодные земли", как это безусловно сделал бы при описании Эллады географ-египтянин... цитата ааа иии Вот сейчас я напрягся. А где же? цитата ааа иии Вот эту мысль я признаться не понял. Но в любом случае всё очень интересно, и с надеждой на новые раунды! |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата ааа иии А в чём противоречие? В море — острова Блаженных. "Хороший" загробный мир, поля Иалу, Тридевятое царство, остров Буян/Авалон, есть свои цари, герои и города, и куда переселяются благочестивые цари и герои дневной стороны. Его материковый филиал нашёл Александр Македонский где-то на крайнем востоке своего странствия. Под землёй — Аид, место как минимум печальное, а как максимум со скрежетом зубовным, куда заселяются те, кто не заслужил полей Иалу. Понятное дело, что ни один корабль не приставал к берегам Аида. Эта локация не связана с нашим миром по морю. Ящик с младенцем, чьё предназначение стать царём, также никогда не прибивает волнами к берегам Аида. Или вспомним схему мироздания у Данте. Он идёт вниз, в толщу Земли через Ад, проходит через центр Земли, и выходит в противоположном полушарии, где на острове, окружённом Океаном (занимающим, возможно, всё это полушарие) высится гора Чистилища, по которой можно подняться в Рай. Другим способом добраться дотуда было бы хорошенько заблудиться в море. Разве что соглашусь, что мне нужно быть аккуратнее с выражением "загробный мир", при необходимости подразделяя его на "Аид" и "Элизиум". цитата C.Хоттабыч Ну приехали. Я привёл пять мифологических древнегреческих дальних плаваний, и рассказы о всех них следуют морфологии сюжета о путешествии в Иной мир. Поскольку это, вроде бы, все мифологические древнегреческие дальние плавания, то получается, что в греческой мифологии не было ни одного дальнего плавания, которое не было бы путешествием на Тот свет. А если Вы не согласны, то какой из пяти моих примеров Вы готовы опровергнуть, и как Вы это сделаете? |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата ааа иии Вот знаете, греки в этом вопросе могут проявлять психологический паттерн, который можно условно назвать "наша рабочая гордость". Когда человек, либо целое общество, обращает переносимые им тяготы в инструмент выгодного сравнения себя с другими, "не нюхавшими пороху". Инструментом презрения к другим при этом становятся признаки, которые, принося их носителю "гордость", едва ли приносили ему удовольствие. Кто где служил, кто сколько отсидел, кто сколько здоровья потерял на производстве, кто какие проблемы вывез, у кого сколько друзей сторчалось. Всё может стать поводом презирать тех, у кого таких проблем не было, у кого вся жизнь представляла собой чтение телеги с офисного компа. И вот давайте посмотрим на греков. Ареал их цивилизации — бесплодные скалистые берега и острова Эгеиды, где овцы отращивают себе левые ноги длиннее правых, чтобы ровно стоять. И вот, они шарахаются на кораблях между этими берегами, с риском для жизни как её нормой, торгуют тем, что могут произвести — вином, оливками, керамикой — и закупают у всех соседей хлеб. Товара мало, сальдо торгового баланса отрицательно, и пополняется лишь серебром Лаврийских рудников, безвозвратно утекающим за моря. Вы же заметили, чем объединены области Греции, к которым пренебрежительно относились горделивые островитяне? Это же полный перечень имеющихся в Греции хлебородных равнин. Презрение к жителям которым, а тем более к варварам, не отличающим весло от лопаты, сродни лектору общества "Знание", читающему в доме культуры колхоза "Путь Ильича" лекцию о превосходстве советского образа жизни над капиталистическим, а у самого при каждом слове изо рта — клубы пара, клуб-то деревянный. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата Bansarov Вот кстати. Когда я прочитал, что снежный городок, взятие и разрушение которого разыгрывали на Масленицу, это тоже же самое, что Лабиринт, он же Троя, он же дворец бога зимы и смерти — меня поразило, что под снежными лабиринтами, которые порою строятся для новогодних и масленичных гуляний в парках вполне индустриальных городов, кроется такой глубокий и древний смысл. Я и по детству в своем городе такой лабиринт в одну зиму помню, и в новостях разных муниципальных образований можно найти реляции о таких постройках, и даже в мультике "Новое Простоквашино" была одноимённая серия. Вот кто в каждом из случаев организаторов надоумил, что так правильно? Из каких глубин коллективного подсознательного это выплыло? Вот поэтому, кстати, при анализе мифологии и фольклора не надо стесняться использовать сюжеты фэнтези и художественных фильмов, или собственные догадки. Ибо каждый имеет право на реконструкцию каких-то забытых смыслов (в том числе случайную, непроизвольную), и никто не должен думать про себя, что у них это получится хуже, чем у пана Овидия или герра Аполлодора, особенно если учесть, что они никакой реконструкцией смыслов вообще не занимались. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата C.Хоттабыч Не уверен, что выбор делает именно Хозяйка. Возможна обратная причинно-следственная связь: что Хозяйка поедет с тем, кто докажет свою избранность в решении трудных задач. А то много тут всяких ходит, меч дёргают, пошлости говорят, на священный брак намекают. Как в Матрице, после короткого боя Нео с Серафом. "Я должен был убедиться, что ты Избранный" — "Я бы и так сказал" — "Нет. Узнать человека можно только в бою". Из трёх приведенных вариантов, Хозяйка возможно сама избрала героя и помогла ему только в одном случае (См-321), и то это не точно; возможно также, что она просто видела его предназначение и обнадёжила его перед испытанием. А в обоих афанасьевских вариантах, он Избранный по природе своей, независимо от решений Хозяйки. И попадаются варианты (реквизиты сейчас не подскажу, надо прорабатывать вопрос), где Хозяйка вообще не стремится замуж, задаваемые герою задачи преследуют цель его в общем-то убить, и священный брак заключается вопреки желанию Хозяйки, когда герой выполнил задания, которые сама же Хозяйка полагала невыполнимыми. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата ааа иии Ну вроде он прав. Античное отношение к мореплаванию выражено в известной пословице "плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо". Правда, приписывается Помпею и цитируется по-латыни, но у меня нет данных, что греки обожали море. Вынужденно (и недалеко) плавали по нему, скрипя зубами — как мы, скрипя зубами, встаём утром по будильнику и едем на работу. И с географическими открытиями, сделанными даже в пределах Средиземноморья, у греков как-то от слова никак. Куда ни плюнь — всё Средиземноморье, а также области вне такового, открыли финикийцы. А уж что касается мифологических греков, то утверждение Проппа, что морское плавание для мифологических греков незаметно и бесшовно перетекало в путешествие в Иной мир — оно попросту и безоговорочно верное. Погнали! 1. Аргонавтика — стандартная морфология волшебной сказки. Путешествие в Тридевятое царство, трудные задачи и их решение, увоз Василисы Премудрой, магическое бегство от магической погони с бросанием задерживающих её предметов, воцарение на родине. Короче говоря, Колхида для автора и слушателя мифа — это уже не наш, а Иной мир, хотя в реальной географии это всего-то Причерноморье. Я, кстати, в этой ветке как-то оспаривал отнесение Ясона к змееборцам. Беру слова назад. Дракон, которого он убил в Колхиде, конечно не тянет космогоническое понятие, но в сказках о заупокойном трипе и священном браке героя на змееборчество не всегда идёт смысловой нажим. Так что Ясон — тот же самый "тысячеликий герой", что и в змееборческих мифах, дао у него то же самое. Вот Кадм, на мой взгляд, это другое. Строитель стен города, предназначение которого — быть осажденным. Уже это, по Краузе, ставит его не ту сторону от баррикады, где Змееборец, а на ту, где Змей — на сторону зимы, смерти, "отрицательного плодородия" и голых камней. По драматургии мифа, змеи строят крепости, а герои их осаждают. Так мало того, Кадм сам побратим змеев, и окончил человеческое существование, обратившись в змея. И способ выбора им места для змеиных чертогов — такой же, как при выборе Илом места для Трои — которая тоже крепость Змея/Зимы, о чём я вновь упомяну ниже... 2. Тесей на Крите попадает также в Иной мир. Он штурмует Лабиринт, другое название которого — Троя, это дворец Змея в Тридевятом царстве. Он сталкивается внутри с быкоголовым субъектом — олицетворением плодородия. Из-за того, что здесь на схему мифа наслоился мотив победы Новой Европы над Старой Европой, Тесей не освобождает силу плодородия, олицетворяемую доиндоевропейцами в быке, а убивает его, тем самым говоря Старой Европе: "смотрите, ваш бог умер". Но из загробного мира Тесей увозит себе в жёны новое олицетворение плодородия — деву Ариадну, впрочем родственную старому символу, приходясь ему сестрой, а вообще это всё та же Хозяйка подземелья — Персефона, Василиса, Медея. Не забудем про мотив неузнанности возвращенца из загробного мира, не сразу рассеивающийся камуфляж живого под мёртвого (чёрные паруса). И на том самом кувшине из Тральятеллы, где изображается выход воинства живых из лабиринта, на крупе одного из коней сидит странное существо, больше всего похожее на Голлума. Исследователи (например, Кереньи) просто пишут, что это обезьяна, не поясняя — почему обезьяна, зачем обезьяна. А я недавно читал Архивариуса 5-й том, "Запределье", и до меня дошло! У египтян работниками и стражами помещений дворца бога Смерти являются павианы (они же умпа-лумпы в сказке Р.Даля "Чарли и шоколадная фабрика"). Это заупокойный павиан! На кувшине показано, что ребята не удержались прихватить обитателя змеиных чертогов в качестве экспоната царского зверинца. 3. Не приходится сомневаться, что и Одиссей заплывал на территории Иного мира. Об этом говорит и его беспокойство, как бы его спутники не наелись лотосов, и опять же неузнанность при возвращении. 4. Троянская кампания Геракла — чистейший змееборческий подвиг. Все элементы на месте, и штурм каменной крепости, и спасение девы от суженного ей змея, и даже проглатывание героя змеем, лишение волос и взрезание змея изнутри. Пример, своей прозрачностью годящийся для учебника, наряду с асагомахией Нинурты. Разумеется, в учебнике будет подчёркнуто, что поскольку анабасис героя состоит в путешествии в Иной мир и возвращении из него, то Троя вместе с её обитателями подразумевалась расположенной в пределах Иного, потустороннего мира. 5. И даже Илиада, с её списком кораблей, который редко кто дочитает до середины — это, на одном из смысловых горизонтов, заупокойный трип. Из мира живых похищена прекрасная Елена и сделана женой принца Тридевятого царства, живущего в своей каменной крепости. Герой едет её вызволять, с целью восстановить её статус мужней жены в мире живых. Сражается под стенами крепости Змея/Зимы, и в итоге производит пенетрацию стены при помощи помощника-коня (что мы до сих пор имитируем на масленичных гуляниях в виде игры в "штурм снежного городка", особо красноречиво изображенного на картине Сурикова). Я думаю, достаточно аргументов к той мысли, что для древнего грека, смотрящего на морскую гладь, его противоположный берег, если он достаточно далёк, мыслился уже побережьем Иного мира, страны мёртвых. И что при морском плавании, если уж по большой необходимости на него надо решиться, важно не увлечься и куда-нибудь не заплыть. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата Bansarov цитата Bansarov Затруднения больше нет. Сюжет с последовательным купанием в кипящем котле сначала доброго молодца, который от этого купания становится только краше, а затем старого царя, который в котле варится и погибает, найден в ассортименте — у Афанасьева (тексты 130 и 170) и в сборнике А.М.Смирнова "Сказки из архива РГО" (текст 321). Причём причина, по которой у героя получилось, а у царя нет, дана тоже в ассортименте. В Аф-130 герой благополучно преображается в котле без объяснений, а просто потому, что он герой. А царь умер, потому что его предназначение исчерпано, а предназначение героя пришло ему на смену. Самая прямолинейная версия, обнажающая голую суть мифа. И здесь сохранена важная идея ордалии — проверяемый на вшивость претендент не получает до проверки никаких гарантий. В См-321 невеста подмигивает герою — "купайся, не сцы" — непонятно, на что именно намекает Хозяйка иного мира, то ли на то, что она облекла магической защитой претендента на священный брак, то ли на то, что видит в нём избранного. В Аф-170 купание подаётся как "трудная задача", задаваемая Хозяйкой как условие священного брака, а жеребёнок (волшебный помощник) ведёт героя обливаться отваром из трав, который его защитит. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата Bansarov Нашёл тут у Афанасьева сказку в точную параллель "Вию", только не концовке про шамана мира духов, который может видеть живых, если поднять ему веки (с фольклорными корнями этой детали — по-прежнему проблемы), а основному нарративу про трёхночное отчитывание мёртвой ведьмы, которая встаёт из гроба и ищет невидимого для неё чтеца, который перед этим катался на ней. Текст №367. Рядом есть другие похожие версии, но этот вообще копия. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата Slimper753 Н.А.Кун — хорошая книга. Простая и по делу. Есть ещё Немировский, "Мифы Древней Эллады". На фоне Куна, она на первый взгляд выглядит более продвинутой и научной, из-за того, что там мифы разбиты на "территориальные традиции" — мифы Фессалии, мифы Аттики, мифы Аркадии, мифы Элиды... Выглядит "богато", но я, прочитав эту книгу от корки до корки, могу сказать, что композиция эта при всей её эффектности — не без недостатков. В греческих мифах есть фактор землячества (скажем, Тесей — отчётливо афинский герой, а в других богах и героях тоже угадываются следы их изначально местного почитания), но в общем и целом мифы нам достались уже в поздних версиях, со стёртыми границами этих землячеств. Заново их вводя, Немировский дробит некоторые нарративы на куски, раскидывая их по разным частям книги, что затрудняет вспомнить начало истории или вписаться в её продолжение. Но вообще хорошая книга, глубже Куна. И местами видно, как автор, конечно же знающий больше чем пишет (в книге, адресованной начинающим), поигрывает мускулами между строк. А еще есть Грейвс. Этот товарищ глубоко копнул. Приводимые им источники его информации весьма редки, прихотливы и труднодоступны (а приводит он, похоже, только прихотливые источники, видимо считая, что общеизвестная и однозначная информация в пруфах не нуждается, и ссылки на Аполлодора и Овидия грамотному человеку не нужны). У него к каждой главе мифологического пересказа — развёрнутый комментарий, "что всё это значит" в историческом и культурном контексте. Комментарий его хорош и крайне нетривиален. Я, скажем, читал недавно новинку Касталии: Н.Браун "Гермес-Вор. Эволюция мифа". Читал-читал, вроде всё по делу, потом заглянул в Грейвса. И обнаружил там всё то же самое, но сжатое до двух страниц без потери сути. К сожалению, от корки до корки я Грейвса пока не читал, пользуюсь как справочником. И чувствую, что уровень моего знания может быть существенно повышен, если прочитать его нормально, и под запись в тетрадку. Я бы, наверно, порекомендовал Вам сразу с Грейвса и начать. По Скандинавии не подскажу. По Египту, в детстве ещё читал прекрасный маленький сборник для школьных библиотек — "В царстве пламенного Ра", автор И.Рак. Тоненькая книжка, а всё-то в ней есть. Основные мифы, пересказы нескольких классических египетских сказок. Странно, что нет "Сказки о потерпевшем кораблекрушение" и "Двух братьев", при том что мифологическое значение обоих сказок огромно. Ну, их можно прочитать где-нибудь в другом месте. Знаю также о существовании книг по египетской теологии — скажем, Уоллес Бадж. Прочитать это мне надо обязательно, т.к. читать египетские нарративы и не касаться египетского богословия — это примерно то же самое, что прочитать книжку с названием типа "Библейские сказания" или даже саму Библию, и сказать "ну вот я всё и понял", не прочитав при этом учебник по догматическому богословию. Греческая мифология, на мой взгляд, к этому упущению гораздо менее чувствительна. Может быть, я так полагаю исключительно по невежеству, но скажем Геродот, которого в Египте посвятили в какие-то храмовые культы (не знаю, всерьёз, или как Есенин Хлебникова), потом пишет о египетской религии с истинно религиозным трепетом, как человек, столкнувшийся с чем-то запредельным, не имевшим аналога в его культурном коде. По славянам — у восточных никаких мифологических рассказов "о богах и героях" не сохранилось, даже непонятно, был ли у них пантеон богов. Об их мифологических представлениях можно судить по архаичным мотивам в обрядовой поэзии и прикладном искусстве, скажем вышивках. У южных славян есть космогоническая поэзия, издавалась в БВЛ наряду с их же героическими былинами ("Песни южных славян"). цитата Seidhe цитата Slimper753 Да, устареть может даже это. Интересуюсь символикой лабиринта, так вот, наука об этой символике стояла бы на гораздо менее прочной основе, не будь всего одной конкретной археологической находки — кувшина из Тральятеллы. Он представляет собой замечательный случай междисциплинарной смычки, когда что-то нарисовано, и тут же подписано — "это вот что такое". Впрочем, я думаю, не будь того кувшина, выводы были бы сделаны те же, материала хватает, но насколько более они были бы гадательны и небесспорны! Проблема в том, что чтобы знать про свежие достижения научного поиска, надо читать не обзорные книги, а малотиражные журналы и сборники докладов с конференций. Там бывают статьи, которые прямой путь к решению какой-нибудь проблемы освещают, как удар молнии, или как огни по границам взлётно-посадочной полосы. Но до книг эта информация дойдёт (если дойдёт) только лет через 100. В современных книгах ещё мысли XIX века не до конца отработаны. Я вот тут Проппа давеча перечитывал, и понял страшное: он, пытаясь расшифровать змееборческий миф и образ Змея, не знал о существовании "Die Trojaburgen" Эрнста Краузе, книги 1893 года издания... |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата скунс Тогда у Вашей компании не должно было быть тех проблем по получению оборотного кредита, какие могут возникнуть у мобильной кофейни, решившей взять кредит на втором месяце существования. Не говоря о том, что у компании с "многомиллиардными оборотами не в рублях" зачастую бывает "свой" карманно-отраслевой банк. Если не прав, буду благодарен за просвещение, однако и правда предпочту в личке. Учебник по факторингу в ветке ЛП — это и правда лютый оффтоп. цитата скунс Я же указал ключевое слово в виде номера ФЗ. цитата скунс Ну вообще это была горькая правда, но могу предложить воспринимать её как косвенную речь. |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

цитата C.Хоттабыч цитата ааа иии Как писал всё тот же Пропп, греки боялись моря, и плавание по морю в их мифологическом сознании легко переходит ту границу, за которой мореплаватель незаметно попадает в иной/загробный мир. А известно, что поевший пищи мёртвых в загробном мире уже не может вернуться в мир живых, а также утрачивает когнитивность к нему и к его обитателям. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата k2007 Любой. И бизнес-план не потребуют. Ибо издательство "Наука" — это не стартапер с тоннелями в ушах, берущий кредит на открытие мобильной кофейни, а серьёзная организация, в рамках дорожной карты своего погашения обязательств перед ФНС предоставившая часть своих объектов, находящихся на территории г.Москва, под комплексное развитие территорий в соответствии с 161-ФЗ от 24.07.2008. Теперь это серьёзная фирма, занимающаяся реальным бизнесом, а книжонками — разве что по привычке и в поддержание славных традиций. На каких условиях? Процентов под 30. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата скунс На то есть кредиты на финансирование текущей деятельности. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата скунс Вы же презентовали себя как плановика? Нас вот наши плановики учат: заработал научный зуд, делаете работу по своей инициативе? Молодцы! Только зачем выполнять её на голом энтузиазме и бесплатно? Скажите нам, мы её включим в план подразделения, и она пополнит список работ, по которым получается и осваивается финансирование! Даже если головняки много не дадут — вам жалко что ли, всё в копилочку пойдёт, а вы-то всё равно будете это делать! Также мне казалось не секретом и то, что серия "Литературные памятники" находится в поиске людей, которые уже давно по факту выполняют (а лучше, когда уже выполнили) для каких-то собственных целей работу, пригодную для серии. Михайлов в своих видео говорил про таких людей, как он их находит, и предлагает им "ещё чуть-чуть поработать", в обмен на возможность потешить тщеславие, увидев свою фамилию на титуле тома ЛП. Некоторые говорят, что им это неинтересно, а у некоторых тщеславие таки включается. А если работа уже и так сделана, то включить её, горяченькую, в тематическую карточку издательства — милое дело. Повод просить деньги для финансового обеспечения размещённых заказов, без малейшего риска их срыва. И насколько я понимаю, как минимум начиная с 60-х серия ЛП на определённый процент наполнялась именно работами, отобранными в серию по принципу, что некие представители научного сообщества их "и так всё равно делали". |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата скунс Напомните, а кто в жанре "средневековых чудес" зачинатель, и кто самый яркий представитель? |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата скунс Так серия ЛП стабильно была местом для преимущественного издания именно "диковинок". К изданию "памятников" она тяготела разве что в 50-е, а потом — чем позже, тем в меньшей и меньшей степени... И это не недостаток! Бесспорный памятник словесности всегда найдётся кому издать! А вот кто введёт в читательский оборот периферийную диковинку? Только тот, может надавить своим авторитетом на сомнения покупателя, заставить его купить "неведомую зверюшку", и в половине случаев перевести её из неизвестности в канон. Конечно, палка тут о двух концах, и много раз бывало, что в серии, эксплуатируя её имя и всеядность преданных собирателей, издавали полную хрень. Но надлежит сказать, что анонсируемые диковинки с фотографий — гораздо интереснее среднего выдерживаемого серией уровня интересности выкапываемых диковинок... |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата Петрович 51 цитата Петрович 51 цитата Bansarov Я Вам больше того скажу. В мою модель не укладывается и толстенная "Полярная звезда" 1960 года. Но... Скажем так, для меня на ЛП свет клином не сошёлся, и вообще, я немного букинист. Всяких книг повидал. И вот эту собственную фразу процитирую ниже ещё разок, готов настаивать на том, что этот принцип верен и составляет часть моей профессиональной чуйки: цитата Bansarov Ну и дробные, некруглые, обкусанные тиражи, сама цифра которых посредством своей морфологии кричит о своей компромиссности и урезанности, что называется, до мяса — это очень характерная примета книг именно 1960-1963 годов издания. Что это были за годы, в общем-то понятно, но помимо Гагарина, можно посмотреть в Википедии историю т.н. "Рязанского чуда", дату Карибского кризиса и поинтересоваться причиной, почему график содержания изотопа С14 в атмосфере Земли имел пик в самом конце 1963 года, и никогда больше потом к этим значениям не вернулся. Я не жил тогда, но как букинист буквально чувствую, что при выходе из 1963 в 1964 год книгоиздание стало каким-то другим. Не знаю, как описать, но знаю, с чем сравнить — это как момент, когда летом дали горячую воду после её отключения на 10 дней. На этом рубеже происходит ещё и одновременное переименование и реструктуризация издательств — ГИХЛ в "Художественную литературу", издательство Академии Наук СССР — в "Науку", "Издательство восточной литературы" — в ГРВЛ издательства "Наука", "Детский мир" — в "Малыш", Детгиз — в "Детскую литературу"... Хотите верьте, хотите проверьте — всё одновременно! И начиная с 1964 года, вот эти обкусанные тиражи, столь бросающиеся в глаза в памятниках книгоиздания периода "отключения горячей воды", почему-то перестают быть характерной особенностью, как бабка отшептала. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата Picaro1599 Именно так. Но не только Гагарина, так, всё разом навалилось. Я уже как-то писал на ветке, позволю себе самоцитату... цитата |

| Другие окололитературные темы > Серии книг по мифологии/фольклору > к сообщению |

|

К вопросу о фольклорных источниках литературных произведений, похожих на фольклор. Есть неологизм "манкурт", придуманный Ч.Айтматовым для романа "Буранный полустанок". Это слово очень любят юные душой эмо-коммунисты, называя им тех, кто смеет не любить СССР, Сталина и Берию. В общем же и целом, слово означает то же самое, что "Иван, не помнящий родства", с отрицательной подачей — ай-я-яй, как же это нехорошо, забыть и не навещать родимый колхоз! Приведу свод необходимых отрывков из Айтматова: цитата Об источниках этого мотива у Айтматова иногда задумываются. В Википедии пишут, что технология превращения человека в манкурта ранее Айтматова описана у казахского писателя А.Кекильбаева, а сам Айтматов ссылается на "Манас". Увы, не читал ни то, ни другое. Зато вот нашёл у Проппа в ИКВС прямую аналогию. Читаем: цитата У Проппа всегда всё замыкается на инициацию. Пишет он и про пытки как средство отбивания памяти о прошлом (т.е. о жизни до инициации, которая закончилась имитацией смерти и воскрешении в новом качестве). Вот только Пропп не делает систематического отличия между инициацией юношей (обязательной для всех мальчиков в племени перед вступлением в статус взрослых охотников) и штучными инициациями претендентов в шаманы, колдуны, медиумы. Я знаю, что он возразил бы мне: что он реконструирует понятия тех времен, когда каждый охотник должен был быть немного колдуном, ибо это часть профпригодности охотника. И даже показал бы мне в своей книге места, где он это пишет, предугадывая именно такие замечания. Но всё же считаю, что обряды, намеренно предназначенные сделать человека дураком, не могли применяться ко всем мужчинам в племени: для духовидца быть дураком допустимо и даже полезно, а вот для охотника и воина — отнюдь. А манкурт у Айтматова проявляет именно черты шамана — с луной разговаривает, кого-то на ней видит. Манкурт — это пустая болванка, которая была приготовлена для обучения шамана, но который этого обучения не прошёл. |

| Другая литература > Серия "Литературные памятники" > к сообщению |

цитата chipollo Разве Раич тоже? В томе "Библиотеки поэта" не написано прямым текстом, что он переводил Тассо и Ариосто с итальянского. Но написано, что итальянский язык он изучал. |