В качестве предисловия к следующей статье – о современной (на 2010 год) чешской и словацкой фантастике – размещу-ка я здесь вот это вот.

В 1994 году в журнале “Science Fiction Studies” (см. “SFS” # 63, vol. 21 [Issue 2], p. 133—140, July) была опубликована статья чешской писательницы и журналистки Евы Гауcер(овой) (Eva Hauserová) (информацию о писательнице см. в этом блоге по тэгу «Гаусерова Е.»), которая носит название:

1. Мой личный опыт в коммунистические времена. В 70-х годах, в худшее время «нормализации» и тоталитарного правления в Чехословакии (см. примечание 1), я решила, что хочу стать писателем. И начала с того, что попыталась писать реалистическую прозу в соответствии с мейнстримной литературной традицией и отправлять свои рассказы в те немногие журналы, которые пережили чистки ранних 70-х годов. В конце концов некоторые из них были опубликованы, некоторые даже заняли призовые места в конкурсах для «молодых, перспективных» писателей, но на этом все.

Появились барьеры, которые я не смогла преодолеть. Официальные издательства хотели чего-то такого, что было трудно определить или выполнить, даже если бы у вас хватило на это желания: прокоммунистического, но не очень, так как в противном случае это было бы смешно; позитивного и оптимистичного, но только в ограниченном смысле, так как слишком большой оптимизм был бы подозрительным; похожего на реальный, но на самом деле альтернативного мира со своими законами, значительно отличающимися от наших. Этот "альтернативный" мир был совершенно серым, а «реалистические романы, посвященные современному обществу», опубликованные в 70-х годах, были совершенно нечитаемыми. Некоторые люди смогли как-то справиться с этими официальными требованиями: например мой друг, сценарист, писал на очень личные темы – «семья, внутрисемейные отношения, дети и т.д.», но это было не для меня. Меня интересовали более широкие проблемы общества: то, как манипулируют людьми, вся эта атмосфера удушающей унылости, пустоты и бесцельности жизни; демагогия; гротескные потемкинские деревни, в которые никто не верил.

Поэтому я сделала то же самое, что делали и многие другие начинающие писатели: обратилась к научной фантастике. Этот жанр позволил нам не только более открыто говорить о нашем обществе, но и экстраполировать, моделировать, преувеличивать, нагнетать, конструировать альтернативные общества с теми характеристиками, которые нас интересовали. Возможность публикации чего-то такого появилась в самом конце 70-х, после некоторой либерализации в нашей так называемой «культурной политике», и к середине 80-х стала обычным явлением.

Все писатели того поколения, которое начало публиковаться в конце 70-х, читали научно-фантастические книги в детстве (Жюль Верн, конечно, плюс Иван Ефремов, Станислав Лем и Рэй Брэдбери, легко доступные в наших книжных магазинах), и это облегчило им переход к научной фантастике. У нас также была своя научно-фантастическая традиция заложенная Карелом Чапеком (Karel Czapek, 1890–1938),

Яном Вайсcом (Вейссом) (Jan Wejss, 1892–1972)

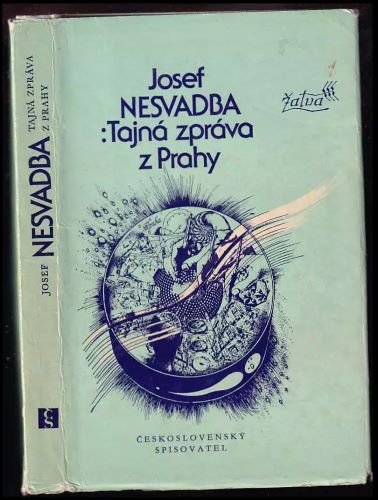

и Йоcефом Несвадбой (Josef Nesvadba, р. 1926) (2);

эта отечественная научная фантастика была по большей части глубоко гуманистической, даже образовательной, концентрируясь на проблемах общества (как правило, писатели размышляли над тем, как сохранить общечеловеческие ценности в каком-то «отчужденном» или «сверхтехнологизированном» будущем). У нас не было ничего похожего на американскую традицию индивидуалистической, авантюрной научной фантастики.

2. 80-е годы: официальные и неофициальные публикации научной фантастики. В начале 80-х годов, как только появилась возможность публиковать больше научной фантастики, появились две ее ветви: одна в официальных издательствах, а другая среди организованных групп фэнов и прочих любителей, что можно, пожалуй, назвать местным вариантом фэндома (3).

В это же время к научной фантастике обратились многие писатели литературного мейнстрима, они сделали это по тем же причинам, что и новые писатели, а также, возможно, по более оппортунистическим причинам – такая литература хорошо продавалась, была по-настоящему популярной и привлекательной для наших читателей. По-своему модной. Например, Владимир Парал (Vladimir Páral, род. 1932), один из самых популярных официальных писателей литературного мейнстрима,

в начале 80-х годов написал серию из трех научно-фантастических романов, в которых пытался разобраться с экологическими проблемами, дилеммами общества потребления и даже феминизмом (4).

Другим «оппортунистом» был Эдуард Мартин (Eduard Martin, род. 1951), чьи книги внешне использовали атрибуты научной фантастики, но на самом деле имели очень милую, поэтическую атмосферу и напоминали некий утонченный, безобидный социальный роман XIX века.

Мое личное мнение таково, что они заменили женские романы, которые в то время у нас не публиковались. Мартин пользовался огромным успехом среди читательниц.

Тем не менее, в большинстве культурных обществ фундамент публикаций научной фантастики закладывают журналы, а в Чехословакии издание каких бы то ни было новых журналов было запрещено секретным постановлением нашего Министерства внутренних дел. Издатели пытались обойти этот запрет, публикуя более или менее периодически издаваемые антологии. Первым редактором, который это сделал, и действительно незаурядной личностью, был Иво Железный (Железни) (Ivo Železnỳ, род. 1950) из коммунистического издательства «Свобода/Svoboda», который успел издать несколько антологий рассказов неизвестных, самодеятельных авторов, которых он нашел в нашем фэндоме.

То же самое делал и Войтех Кантор (Vojtĕch Kantor, род.1931) из издательства «Молодой Фронт/Mladă Fronta».

Он попросил Зденека Рампаса (Zdenek Rampas, род. 1956), одного из главных организаторов нашего фэндома,

привезти ему несколько интересных рукописей, и таким образом в этих антологиях появились новые имена, такие как Иван Кминек (Ivan Kminek, род. 1953),

Йосеф Пециновский (Josef Pecinovský, род. 1946)

и Ян Главичка (Jan Hlavička, род. 1951),

вместе с уже хорошо известными официальными авторами мейнстрима, такими как Ярослав Бочек (Jaroslav Boček, род. 1932)

и Яна Моравцова (Jana Moravcová, род. 1937),

и признанными авторами научной фантастики, такими как Ярослав Вейс (Jaroslav Veis, род. 1946)

и Ондржей Нефф (Ondřej Neff (род. 1945).

Большинство из этих историй казались очень хорошими в то время, но сегодня они выглядят немного устаревшими.

Эта устарелость связана с нашим общим ощущением в начале 80-х годов, что единственная тема, о которой стоит писать, — это тоталитаризм. Я сама чувствовала, что мне не нравится любая научная фантастика, которая не касается темы манипуляции людьми, механики тоталитарных режимов.

Нашим лучшим научно-фантастическим романом, посвященным этой теме, стала книга Ивана Кминека «Утопия, лучшая версия» (“Utopie, neilepši verze”). Она была написана в 1986 году, но ее публикация настолько затянулась, что в итоге появилась только после революции (1990), и ее почти никто не заметил (5). Если бы роман был опубликован до революции, все бы были от него без ума!

Похожая судьба сложилась и у моего собственного сборника рассказов «Hostina mutagenů» («Пир мутагенов»). Мы начали его готовить в 1988 году (опять же в издательстве «Свобода»), и на тот момент он казался очень провокационным, авангардным проектом. Когда в 1992 году книга была опубликована, она выглядела лишь эзотерической и экстравагантной, не очень легкой для чтения и полностью посвященной тоталитаризму, что сегодня кажется скучным.

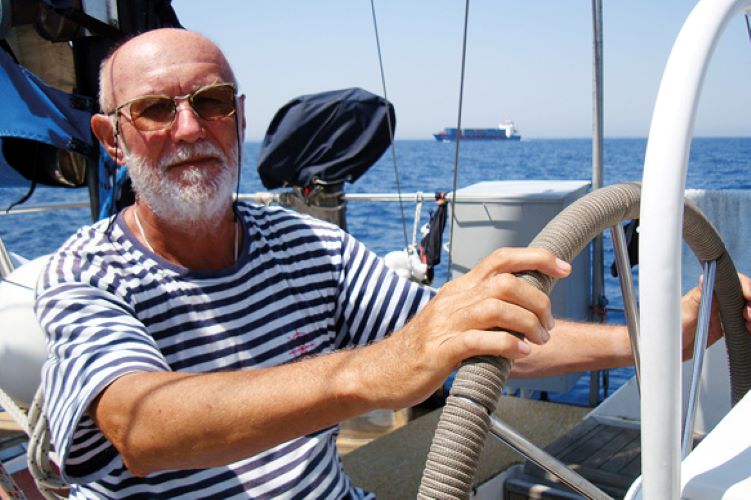

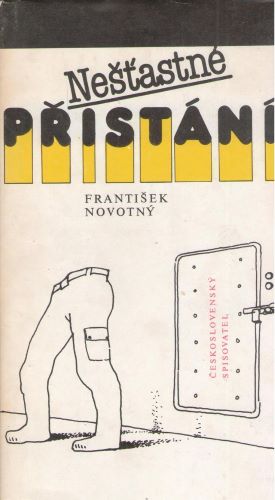

Наряду с осознанно политическими НФ-писателями, была еще одна группа писателей, которые обошли тему тоталитаризма, но все равно были популярны среди поклонников НФ. Самым известным примером, пожалуй, является Франтишек Новотный (Новотни) (František Novotný, род. 1944), главными темами которого являются героизм покорителей космоса и увлечение отношениями между человеком и Богом, между человеком-творцом и роботами, его разумными творениями.

Новотный продолжает писать в том же духе и после революции, только теперь у него нет этих ужасных трудностей с введением в текст, например, группы роботов, обожающих человеческую Мадонну, или других «религиозных» мотивов, которые были столь неприемлемыми для коммунистических надзирателей. Сборник Новотного «Неудачная посадка» («Nešt’astne přistăni»), вышедший в 1988 году, является хорошим примером книги, которая долгое время удерживалась в государственном издательстве «Чешский писатель» (“Československi spisovatel”) и в конце концов была сильно искалечена при издании путем исключения наиболее острых рассказов (6).

Новотного обожают многие наши поклонники научной фантастики. Его смесь компьютерных технологий, религии и философских утверждений о человеке-завоевателе – «его воле, прогрессе и будущем» – кажется им привлекательной, но писательский стиль Новотного тяжеловесен и неясен, а в глазах западных читателей его идеи, вероятно, немного устарели.

Нестор нашей научной фантастики, Йосеф Несвадба, также, по-видимому, был огорчен вниманием цензора в семидесятых и восьмидесятых годах: его роман «Тайный доклад из Праги» (“Tainá zprăva z Prahy”), написанный в 1968 году, пришлось несколько раз переписывать, а когда он наконец вышел в 1978 году из печати, это была совсем другая книга (7).

Самый популярный писатель научной фантастики поколения, последовавшего за поколением Несвадбы, Ондржей Нефф, сосредоточился на технической фантастике о героях, которые суровы, одиноки и немного отчуждены в поисках идентичности, которую они маскируют под мачо-внешностью.

В его произведениях много технических деталей, предвосхищений реальных фактов (например, в его романе «Тысячелетие/Мilénium», написанном в 1986 году, описывается именно компьютерная война по типу войны Персидского залива) и кровавых авантюрных сцен, поэтому его популярность среди читателей-подростков вполне заслуженна (8). После 1989 года он на некоторое время перестал писать научную фантастику, потому что был слишком занят своей повседневной работой, но в последнее время снова начал лихорадочно творить. Кажется, он ищет что-то вроде философского послания, некий «последний штрих», который выразил бы или объяснил бы смысл его писательства.

Несмотря на то, что фэндом был связан с официальными публикациями научной фантастики через антологии и другие каналы, в нем было много активных авторов, которые вообще не публиковались официально либо потому, что слишком уж экспериментировали или провоцировали, либо потому, что им не хватало литературного мастерства, либо потому, что были просто-напросто слишком уж молодыми (в качестве примеров назову Зденека Пава [Zdenĕk Păv, род. 1959],

Яна Ошчадала [Jan Oščádal, род. 1949], Иржи Ольшанского (Ольшански) [Jiři Olšanský, род. 1950], Иржи Прохазку [Jiři Prochăzka, род. 1959], Каролу Бидерманнову [Carola Biedermannová, род. 1947], Вильму Кадлечкову [Vilma Kadlečkova, род. 1971]. Многие из этих авторов предпочитали публиковаться в специализированных фэнзинах и самиздате.

Характер научно-фантастических фэнзинов и научно-фантастического самиздата до революции был не совсем таким, как у запрещенных, диссидентских. Напротив, многие из них пытались спрятаться за каким-либо официальным ярлыком или организацией (чаще всего это была группа с особыми интересами Социалистического союза молодежи или университетское общество). Однако этот полуофициальный статус приносил свои проблемы. Иногда чиновники начинали что-то подозревать или раздражаться и запрещали отдельный фэнзин или клуб, и в этом случае таковые исчезали, хотя вскоре после этого всегда появлялись некие новые виды деятельности, словно грибы из мицелия. Существовал также ряд самиздатовских издательств, которые действовали совершенно нелегально, без каких-либо попыток претендовать на официальный статус (9).

Еще одним важным направлением деятельности НФ-фэндома в 80-х годах было создание ежегодного конкурса коротких рассказов в рамках подготовки к вручению премии имени Карела Чапека, который (конкурс) позволял начинающим писателям, у которых не было реальной надежды на официальную публикацию, получить оценку своих работ жюри, состоящим из их сверстников. Победители получили статуэтку маленькой черной саламандры (по мотивам романа Чапека «Война с саламандрами»), и все, в том числе и я, очень жаждали этой награды.

Первым победителем стал Иван Кминек в 1983 и 1984 годах, затем Франтишек Новотный (в 1985 и 1991 годах) и Йосеф Пециновский (1986 и 1987 годы). Вместе с Яном Главичкой они были самыми большими звездами нашего зарождающегося фэндома. Я получила свою саламандрочку в 1988 году,

затем ее получили Главичка в 1989 году и Вильма Кадлечкова в 1990 году (ей тогда было всего 19 лет и она была одной из самых больших надежд нашей научной фантастики). В 1992 году победителем стал Ян Полачек (Jan Polaček, род. 1957), а в 1993 году снова настала очередь Вильмы.

Вильма относится к тому типу авторов, которые определенно не считают, что «единственная тема, о которой стоит писать, — это тоталитаризм». Ее творчество находится где-то между жанровой фэнтези и научной фантастикой, явно под влиянием Толкина, оно поэтично по своему языку и равнодушно к каким-либо современным мотивам – ее интересуют скорее вечные темы мифа и психологии. На это намекает даже название ее первого романа – он называется «На границах Веечного» (“Na pomezi Eternaalu”) и очень напоминает «Дюну» Фрэнка Герберта (10). У нее много поклонников.

Йосеф Пециновский колеблется между политической сатирой тоталитарных времен и эскапистской, авантюрной фантастикой.

По большей части мы вообще ничего не знали о диссидентской и эмигрантской литературе, так как она не была доступной, если ты сам не был диссидентом. А быть диссидентом означало быть исключенным из официального образования, любой возможности путешествовать и т.д. (это было настоящей проблемой для любителей научной фантастики, так как большинство из них были либо студентами естественных наук, либо профессиональными учеными). В результате, только после революции большинство любителей научной фантастики открыли для себя научно-фантастические книги таких диссидентов, как Иржи Гохман (Jiři Hochman, род. 1926), Мартин Гарничек (Martin Harniček, род. 1952) и Эгон Бонди (Egon Bondy, род. 1930). Стыд и позор, поскольку, конечно, большинство этих книг представляют собой очень острую антитоталитарную сатиру (11).

(Продолжение следует)