9. Статья Конрада Левандовского/Konrad T. Lewandowski, напечатанная на стр. 4—8, носит название:

Футурология предана анафеме с тех пор, как не смогла предсказать распад СССР. Эта компрометация переполнила чашу неудавшихся предсказаний, и с тех пор решено, что прогнозировать будущее на временной промежуток длиннее 2–3 лет не имеет смысла. Футурологию положили в гроб, проблема, однако, в том, что она, хоть и умерла, но… Но все еще случаются предсказания, которые сбываются. Это случайность или все же правило?

Начнем с Жюля Верна и его романа «Париж в ХХ веке» (Jules Verne “Paris au XXe siècle”) – здесь перед нами целый ряд удачных предсказаний.

Написанный в 1863 году, роман описывает будущее, отстоящее от того времени ровно на сто лет. Итак, латынь и греческий не только мертвые языки, но даже уже и «похороненные» — так оно и есть. Музыка складывается из произведений, состоящих из набора звуков, имитирующих работу машин, так что имеем техно или, как минимум, футуро, если только «умца, умца, умца», доносящиеся отовсюду, заслуживают таких причудливых названий. В литературе Верн предсказал «Декарбонизированные оды», в реальности мы имеем «Радугу гравитации» Пинчона. Словом, постмодернизм он предвидел тоже. Далее следует поток литературы по самоусовершенствованию, представленный у Верна «Руководством хорошего производителя». В искусстве имеем художника, который вместо того, чтобы повесить картину на стену галереи, демонстративно пИсает на эту стену — перформанс налицо. Далее торжество феминизма -- женщины становятся недоступными существами в «корсетах из гальванизированной стали». Корсетов, правда, нет, но давайте сочтем их метафорой растущего эмоционального отдаления в отношениях между мужчиной и женщиной и опять признаем дальновидность автора. Кроме того, в Париже XX века большинство детей рождается от внебрачных связей, автомобили работают на бензине, надвигается экологический кризис, а предсказанная повсеместная дегуманизация технизированной жизни носит название «технополии». Пересказывая этот роман, мы незаметно для себя начинаем говорить о том, что фактически имеем у себя за окном.

Однако издатель взашей прогнал мсье Верна с его рукописью, вопя: «Да вы с ума сошли!», в результате чего «Париж в XX веке» был опубликован лишь через 90 лет после смерти автора.

Вместе с тем, почти в ту же эпоху (1880-е годы) родилась утопия Эдварда Беллами «Взгляд назад» (Edward Bellamy «Looking Backward», в переводе на русский «Через 100 лет»), вызвавшая фурор и ставшая мировым бестселлером.

Она была переведена на все европейские языки, включая идиш. В США под влиянием этой книги стихийно возникла сеть белламианских клубов, и чуть было не появилась новая религия, провозглашавшая, что «небо спускается на землю». И все это оказалось пламенем горящей соломы, выгоревшим в течение одного десятилетия. Почти ничего из видения Беллами не сбылось — централизованное планирование провалилось (хотя в Брюсселе об этом, вероятно, еще не знают), равных зарплат нет, реклама процветает, хотя ее не должно было бы и вовсе быть, а новости и проповеди не транслируются по телефону (ага, как же, как же…W.). Единственное, что смог-таки предсказать автор, это кредитные карты, ценники на товары и супермаркеты (но без скидочных акций). Преступности тоже не должно было бы быть...

Проклятие Кассандры заключалось в том, что, хотя ее предсказания и сбывались, ей никто не верил. Как видите, это работает и в обратную сторону — люди верят в предсказания, которые совершенно не сбываются. Стоит запомнить, что утопии не имеют ничего общего с футурологией.

Несветлое будущее

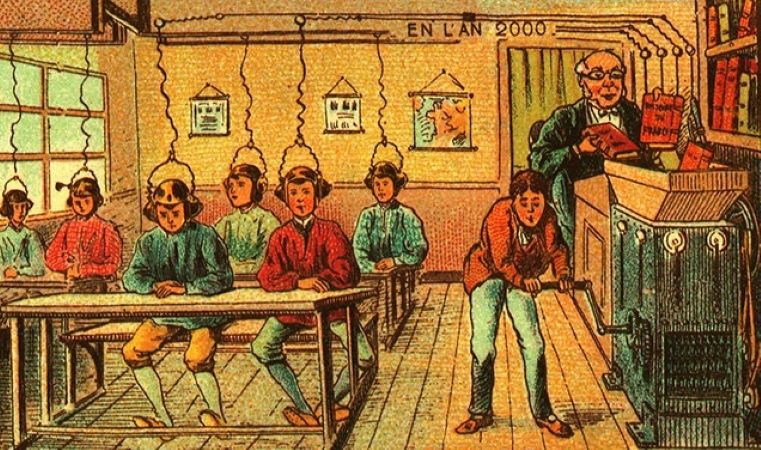

Я c начала 1990-х годов собираю газетные и журнальные вырезки с предсказаниями будущего, и у меня их накопилось довольно много. Я просмотрел их перед тем, как приступил к написанию этой статьи. Прогнозы людей с учёными степенями напоминают горальский прогноз погоды – может быть, будет солнышко, если не пойдет дождь. Трудно сказать, исполнились они или нет. Прогноз с двойным меню развития событий (оптимистические и пессимистические значения) позволяет выбирать то, что вы захотите, на любом этапе будущего, потому что всегда будет что-то хорошее, а что-то плохое. Например, в 1996 году Комитет прогнозов «Польша в XXI веке» оптимистично предсказывал, что количество студентов и выпускников школ увеличится более чем в два раза. Так оно и случилось, но ценой резкого падения уровня образования. Знакомый менеджер говорит, что сегодняшние выпускники учебных заведений умеют только читать и писать, всему остальному их приходится учить в компании, тратя на это время, предназначенное на выполнение заказов. В свою очередь дружелюбно настроенный ко мне преподаватель университета также счел такой прогноз излишне оптимистичным: поскольку сам он видит, что навыки чтения и письма у его студентов становятся всё более убогими. Беглый обзор интернет-форумов подтверждает, что выпускники и выпускницы нынешних учебных заведений демонстрируют крайнюю безграмотность.

Похоже, что этот прогноз польского образования был не прогнозом, а всего лишь лестью. Политики планировали определенный уровень «подъема образования», а профессора с готовностью «предсказывали», что так оно и случится. Все так, как ожидали те люди, которые оплатили исследования. Если бы прогноз правильно предсказал, что увеличение числа обучающихся молодых людей будет происходить за счет снижения качества образования, то на пресс-конференцию или на предвыборное собрание избирателей идти было бы не с чем.

Футуристические прогнозы не сбываются прежде всего потому, что их первородным грехом является принятие желаемого за действительное.

Вместо прогнозов фактически создаются утопии. Главным образом по политическим причинам, поскольку видение светлого будущего, подкрепленное рядом научных званий, необходимо политикам для победы на ближайших выборах. Поэтому дают слово людям, лишенным воображения, не способным идти на самый малый даже риск, но прекрасно умеющим поддакивать своим политическим заказчикам. Таким «учёным с мировым именем» торжественно присваиваются звания правительственных или партийных футурологов. Какое-то время пропаганде хватает чем питаться, затем незаметно опускается завеса и прессе подбрасывается очередная «ньюс». Когда случается прогностическая компрометация, как с распадом СССР, политики неизменно показывают чистые руки и добрые намерения, а обвинение в шарлатанстве обрушивается на футурологию и научную фантастику, от которой демонстративно открещивался Станислав Лем.

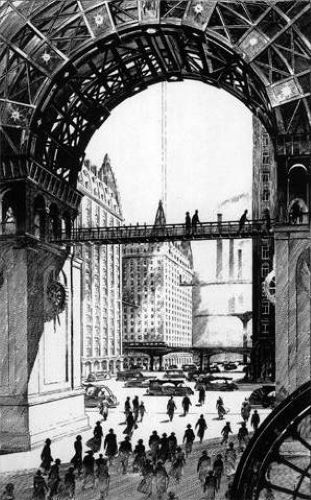

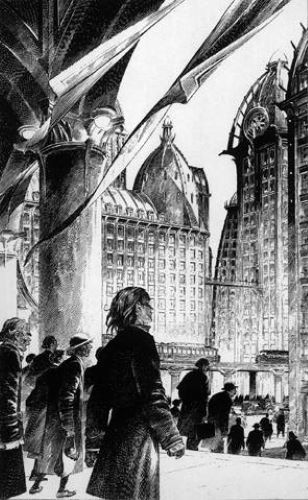

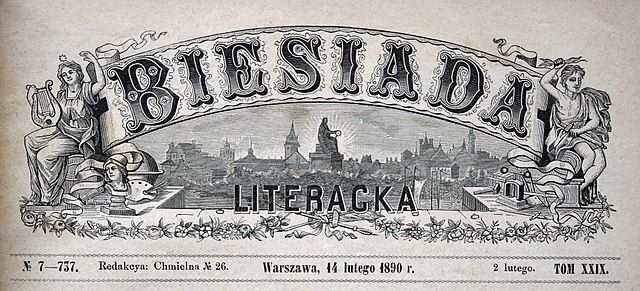

То, что может быть иначе и что футуристические прогнозы могут на несколько шагов опережать реальное развитие техники и цивилизации, показывает история авиации, развивавшейся в почти полном соответствии с предсказаниями. В «Литературной беседе» (“Biesiada literacka”) 1909 года, то есть за два года до первого применения самолета в военных целях (в итало-турецкой войне), мы находим видение воздушной войны будущего (иллюстрация, стр. 6), к которому невозможно предъявить претензий с точки зрения прогностики.

Так выглядели воздушные бои и бомбардировки городов во время Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны дирижаблей уже не было, у самолетов было меньше крыльев, но видение неба, освещенного лучами зенитных прожекторов, оставалось актуальным для более чем 30 лет.

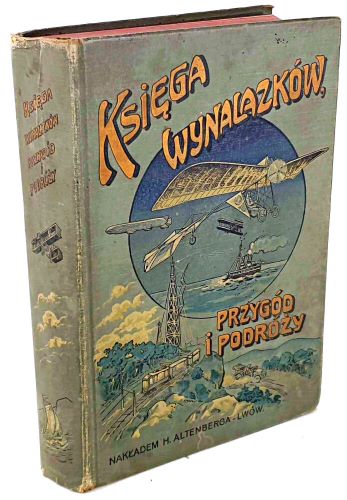

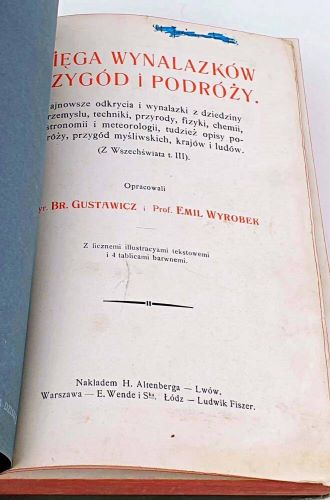

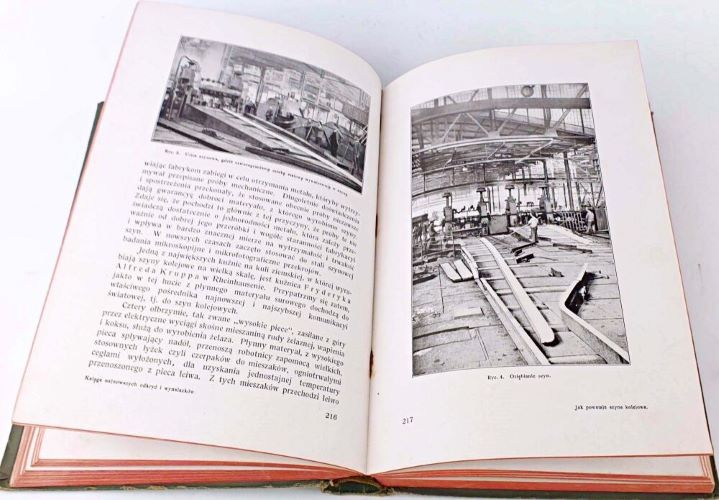

В другом источнике – «Книге изобретений, приключений и путешествий» (“Księga wynalazków, przygod I podróży”) 1911 года читаем: «Так насколько огромный переворот в ведении войны они могут принести, если в ближайшем уже будущем над вражеской армией или над осаждённым городом вознесутся самолёты с потрясающими пушками, экразитовыми (ekrazytowe) гранатами и соответствующим экипажем?»

Кроме того, анонимный автор статьи из «Литературной беседы» в те времена, когда самолеты с трудом поднимали двух летчиков (или летчика и пассажира), садились на картофельное поле и взлетали, лавируя между пасущимися коровами, предсказал создание крупных международных аэропортов, представляющих собой закрытые, экстерриториальные организационные структуры -- и это сбылось тютелька в тютельку!

Ну так если таковое было возможно в авиации, почему не случилось в других областях знаний? Почему, например, рухнули предсказания о развитии космонавтики, что в свою очередь привело к увяданию классической научной фантастики. Нет баз на Луне, нет полетов на Венеру, Марс или спутники Юпитера. Есть только женщины-воительницы в бюстгалтерах из «гальванизированной стали».

Виной этому, как обычно, стало нацеленное на желаемое будущее мышление и пренебрежение реальной входной информацией. В годы холодной войны нужны были эффективные межконтинентальные ракеты и простое политическое послание: если мы можем слетать на Луну и обратно, то тем более сумеем доставить вам в Кремль пиццу с атомной начинкой… А открытие филиала «Pizza Hut» на Серебряном шаре или где-то еще дальше было бы уже превышением формы над содержанием, то есть явным перебором, но эта мысль, если она и приходила кому-то в голову, тут же заглушалась энтузиазмом СМИ, сопровождающем «завоевание космоса».

Перебирая вырезки, я нашел лишь один пример сбывшегося предсказания. В 1997 году журнал «Przegląd Techniczny» предсказал наступление эпохи, в которой исчезнет разница между войной и преступлением, а конфликты примут форму террористических актов и бандитских нападений. И вот в 2009 году от Рождества Христова мы имеем исламский терроризм и сомалийских пиратов. Только вот каким чудом «надцать» лет назад можно было выловить это вот из журналистского шума? Тем более, что арабский терроризм тогда не был чем-то экстраординарным, он лишь функционировал где-то на окраинах нашего мира и сознания.

Однако, вопреки видимости, именно здесь скрыт основной механизм эффективного футурологического прогноза, т. е. простая линейная экстраполяция -- берем то, что уже есть, и умножаем это, скажем, на 10 или 100, как это сделал Жюль Верн. Старое доброе правило НФ: «будет то же самое, только больше размером» -- ничуть не утратило своей актуальности. Необходимо соблюдать только одно условие – правдивость входной информации, которая подлежит дальнейшему усилению. Вопрос в том, где взять такие данные и как их использовать?

Что ж, давайте посмотрим на профессионалов за работой...

(Окончание следует)