Продолжаю обзор иллюстраций к «Станционному смотрителю» Пушкина. Сегодня — иллюстрации в советских изданиях 1980-х гг. Перестройка вплоть до крушения СССР не успела оказать заметного влияния на издание иллюстрированной литературы (в отличие от издания текстов).

В Восьмидесятые советское общество продолжало усложняться. Это сказывалось и на художественной жизни: дискуссии о роли иллюстрации, поиски новых форм. Постоянные выставки, обсуждения. Нельзя было выставить описательные иллюстрации к какому-либо произведению и надеяться на успех в профессиональной среде. Нужны были концепции. Не всё, конечно, издавалось (пример с иллюстрациями Н.Попова к «Двенадцати» Блока, о которых с одобрением писали все критики, а издали только в наши дни, спустя 40 лет — см.).

Новые иллюстрации к «Станционному смотрителю» в 1980-е гг. выходили. Они были как традиционными (уже традиционными для Восьмидесятых), так и передовыми.

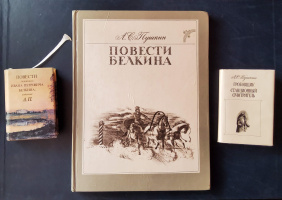

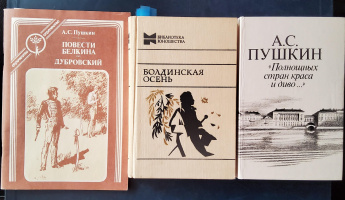

Сборники этой поры, в которых имеется «Станционный смотритель» такие (все уже знакомые):

Слева направо: «Повести Белкина», худ. Г.Берштейн (М.: Книга, 1981); «Повести Белкина», худ. О.Якутович (Киев: Вэсэлка, 1988); «Гробовщик. Станционный смотритель», худ. А.Бакулевский (М.: Советская Россия, 1989).

Слева направо: «Повести Белкина. Дубровский», худ. Б.Косульников (М.: Современник, 1991) — да, это уже Девяностые, но всё-таки ещё советский период; «Болдинская осень», худ. В.Носков (М.: Молодая гвардия, 1982); «Полночных стран краса и диво...», худ. Д.Плаксин (Л.: Лениздат, 1987).

Библиофильское миниатюрное издание — малотиражное и дорогое — предъявляло требования к «умной» иллюстрации (для избранных эстетов). Но, при всей искусственности, картинки Берштейна, действительно, хороши. Больше такого успеха художнику повторить не удалось, насколько я могу судить. Шаблон для всех повестей одинаков: иллюстрация на разворот и панорама на нескольких разворотах.

Сначала идёт иллюстрация на разворот. Для «Станционного смотрителя» это гравюра на стене почтовой станции — завершающая из серии про возвращение блудного сына. Берштейн стилизует гравюру и рисует на ней двух натуралистических мух (для атмосферы).

Содержание гравюры у Берштейна — точно по Пушкину:

цитатаНаконец, представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленах; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости.

Наверное, это важная деталь для композиции повести, хотя и лежащая на поверхности: Дуня-то не прибежала как блудный сын обратно к отцу, ей в столице-то лучше было.

Теперь панорама. Тут у меня привычные жалобы: панораму, которую художник делал для каждой повести разрезали и поместили подряд на разворотах.

Примитивная склейка фотографий в доступном редакторе даёт такой результат. Это Дуня уезжает с гусаром, а отец сам её отпускает.

Хотя бы можно общий замысел художника понять. Общая концепция иллюстраций к этому изданию: длинные кинематографические планы, пустота, запустение, смерть...

У художницы продуманный макет, и все повести в книге иллюстрируются по одному плану (шаблону).

Ольга Якутович прочла «Станционного смотрителя» по-новому — как женщина, с ходу разобравшаяся в мотивах Дуни. Дуня вызывает у художницы неприязнь. Но именно Дуня и стала центром этой сюиты.

Дуня скорбит, глядя в окно. Это не печаль, а прелюдия к злобной истерике, которая вот-вот случится. С каким омерзением она озирает своё жильё и платье, которое сама для себя шьёт (как раз перед приездом Минского). А на людях-то Дуня всегда ласковая, приветливая. Вот змея! Дуня совсем не красавица в этой сюите.

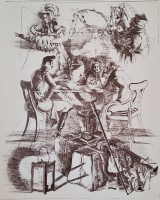

По месторасположению иллюстрации ожидаешь увидеть здесь чаепитие рассказчика, смотрителя и Дуни.

цитатаЯ предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Так я и решил. Только Дуня за столом уж совсем страшная. Потом вгляделся — понял, что это, конечно, абстрактная сцена чаепития проезжающих через станцию. Решил держаться настороже: от художницы с её неприязнью к Дуне можно всего ожидать.

Дуня кривляется: закатывает глазки, закидывает головушку. Показывает себя, предлагает. Ослеплённый любовью Минский не видит этих жалких уловок.

Почему-то «Станционный смотритель» считается «петербургской повестью». Художники иллюстрируют посещение Выриным столицы картинками к «Невскому проспекту» Гоголя. У Якутович одна из иллюстраций к каждой повести — как будто лист набросков разных сцен. В «Станционном смотрителе» такой шаблон используется для петербургского фрагмента: «всё побывало перед нами...»

Сцена приезда благополучной Дуни на могилку отца. Вот тут только художница пожалела и простила Дуню.

Как мы уже поняли, Бакулевский в своём цикле миниатюрных изданий иллюстрирует повести Белкина очень подробно. Это может поставить в тупик, когда Пушкин использует приём «рассказ в рассказе». Всё-таки свойственно читателю вычленять один только сюжет, забывая про обрамление. А Бакулевский не даёт забыть про формальную структуру «Станционного смотрителя».

Я вычленил иллюстрации, относящиеся к рассказчику: как он три раза ездил к смотрителю и что видел собственными глазами. Шесть картинок. Получилась история падения Самсона Вырина.

а) Первый приезд.

Первый раз рассказчик едет в мае (правда, на картинке уже хлеба колосятся, но всё равно чувствуется благолепие).

В первый приезд рассказчик лично встречает Дуню и любуется ею.

б) Второй приезд.

Во второй приезд рассказчик застаёт Самсона Вырина опустившимся и опустошённым.

цитата...стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом...

в) Третий приезд.

Третий приезд — поздняя осень на картинке. Природа умирает.

Умер и станционный смотритель. Бакулевский единственный из художников в финальной сцене на кладбище рисует не Дуню, и даже не деревенского мальчика, а рассказчика.

Такая вот концепция.

Теперь иллюстрации, относящиеся собственно к сюжету. Это история Дуни. Получилось меньше, чем про рассказчика: пять картинок (правда, одна из них на разворот).

а) Мнимый больной.

б) Побег Дуни.

в) Дуня в Петербурге.

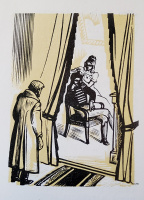

Художник обошёлся без видов Петербурга, но вернулся к традиционныи сценам: первая и вторая встреча станционного смотрителя с гусаром. На первой ксилографии Вырин — как будто тень перед Минским. То ли замысел художника, то ли плохое качество воспроизведения...

В иллюстрации вернулась Дуня, сидящая вблизи Минского в соблазнительной позе английской наездницы.

Разная техника и композиция, но один эпизод (который художники определили как центральный в повести): Дуня, сидящая на ручке кресел.

Нет, не может художник отказаться от этой сцены: притягивает она его. Да и зрителю приятно посмотреть на чувственную картинку. А художники-то Семидесятых важно так заявляли: Дуня, сидящая на ручке кресел как в английском седле — это для плебса, в иллюстрациях для эстетов такого нет. Ну-ну...

С концепцией Плаксина мы уже знакомы: произведения Пушкина, которые имеют отношение к теме Петербурга, собраны в сборник, а художник нарисовал пейзажи, на которых нет ни одного персонажа, и которые напрямую с текстом не связаны. Вот и к этой повести — безошибочно идентифицируемый петербургский вид.

Не берусь судить, есть ли здесь привязка к локациям, упоминаемым Пушкиным (казармы Измайловского полка, Демутов трактир, Литейная улица/проспект, церковь Всех Скорбящих).