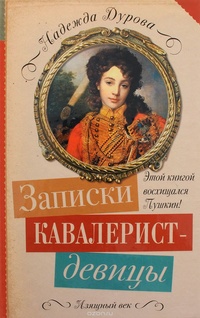

Составлена библиография Надежды Андреевны Дуровой — автор автобиографических записок «Кавалерист-девица»; первая женщина, ставшая офицером; участница Отечественной войны 1812 года.

Родилась в Киеве (по другим сведениям — в Херсоне) 17 сентября 1783 (а не в 1789 или 1790 г., который обыкновенно указывают её биографы, основываясь на её же «Записках». Родилась Дурова от брака гусарского ротмистра Дурова с дочерью малороссийского помещика Александровича (одного из богатейших панов Малороссии), вышедшей за него против воли родителей. Мать, страстно желавшая иметь сына, возненавидела свою дочь и однажды, когда Надежда в возрасте одного года долго плакала в карете, она выхватила её из рук няни и выбросила в окно. Окровавленного младенца подобрали гусары. Отец после этого отдал Надежду на воспитание гусару Астахову. «Седло, — говорит Дурова, — было моею первою колыбелью; лошадь, оружие и полковая музыка — первыми детскими игрушками и забавами».

До 16 лет росла в условиях походной жизни гусарского эскадрона, получила домашнее (скудное) образование. В 18 лет была выдана замуж за судебного заседателя Василия Степановича Чернова, но в 1804 году, оставив мужа и ребенка, возвратилась к отцу. В 1806 году убежала из дома, влюбившись в казачьего есаула и переодевшись в казачье платье. Так как казаки обязаны были носить бороды и рано или поздно она была бы разоблачена, то в 1807 году добралась до кавалерийского Коннопольского уланского полка (где бород не носили) и попросилась на службу, назвавшись Александром Васильевичем Соколовым. Участвовала в Прусский кампании, за спасение раненого офицера в разгар сражения была награждена солдатским Георгиевским крестом и произведена в унтер-офицеры.

Надежда Дурова находилась в Тильзите, когда подписывался Тильзитский мир, и там влюбилась в Александра I. Выдало её письмо отцу, написанное перед сражением, в котором она просила прощения за причинённую боль. Это письмо живший в столице дядя показал знакомому генералу и вскоре слух о кавалерист-девице дошёл до Александра I. Отец, задействовав все свои связи, разыскал дочь и потребовал вернуть в родительский дом. В полку её лишили оружия и свободы передвижения и отправили с сопровождением в Санкт-Петербург, где её сразу принял Александр I. Император, поражённый самоотверженным желанием женщины служить Родине на военном поприще, разрешил ей остаться в армии. А чтобы родня больше не смогла её найти — перевёл её в Мариупольский гусарский полк в чине подпоручика под именем Александрова Александра Андреевича, производным от его собственного, и разрешил обращаться лично к нему с дальнейшими просьбами.

В Отечественную войну 1812 года она командовала полуэскадроном, служила ординарцем у Кутузова, который знал, кто она. Участвовала в сражениях под Смоленском, Колоцким монастырем, при Бородине защищала Семеновские флеши. Позднее была произведена в чин поручика. В 1816 году, уступив просьбам отца, Надежда Дурова вышла в отставку с пенсионом в чине штабс-ротмистра. Ходила она постоянно в мужском костюме, все письма подписывала фамилией Александров, сердилась, когда обращались к ней как к женщине.

Некоторое время Дурова жила в Сарапуле, где ее брат Василий занимал должность городничего. Однажды Василий привел А.С. Пушкина в восторг своим «наивным цинизмом» и несколько дней Пушкин не мог оторваться от разговоров с ним, а в итоге (после проигрыша в карты) вез его с Кавказа до Москвы. Вскоре Василий Дуров прислал Пушкину мемуары своей сестры (от тоски без любимой воинской службы Надежда Дурова именно тогда начала впервые писать) и Пушкин, оценив оригинальность этих «Записок», напечатал их в своём «Современнике». Пушкин глубоко заинтересовался личностью Дуровой, писал о ней восторженные отзывы на страницах своего журнала и побуждал её к дальнейшей писательской деятельности. Осенью того же 1836 года появились доработанные и расширенные «Записки» под заглавием «Кавалерист-Девица. Происшествие в России», а в затем вышло и «Добавление» к ним.

Скончалась Надежда Андреевна в возрасте 82 лет, при погребении ей были отданы воинские почести.