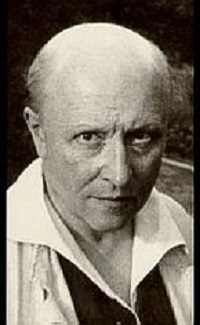

Альфред Кубин (Альфред Леопольд Изидор Кубин, нем. Alfred Leopold Isidor Kubin) — австрийский график, писатель и книжный иллюстратор, автор фантастического романа «Другая сторона», ряда мистических рассказов, вошедших в сборник «Der Guckkasten» (1925).

Родился 10 апреля 1877 года в Лейтмерице (Австро-Венгрия, ныне Литомежице в Чехии). Вырос в состоятельной католической семье. После безуспешных попыток сделать из сына государственного служащего или военного отец выделил Кубину наследство, позволившее ему переехать в 1898 году в Мюнхен и получить художественное образование. В 1902 году — первая выставка картин в Берлине, в 1903 году — публикация первого альбома. Ранний стиль Кубина-художника — слияние элементов югенд-стиля с фантастическим визионерством, в котором обнаруживается «мятежная мощь пророческого видения» (П. Ф. Шмидт). Кубин много путешествовал (Вена, Прага, Париж, Италия, Балканы), но с 1906 года и до конца жизни жил в собственном замке Цвикледт около Вернштейна на реке Инн. Среди друзей и близких знакомых Кубина — Э. Мунк, П. Клее, В. Кандинский, Ф. Марк, Г. Майринк, Ф. Кафка, Ф. фон Херцмановски-Орландо. В 1909 году Кубин принимал участие в создании “Нового объединения художников Мюнхена”, его работы были представлены на выставке группы «Новое искусство» (1909, Вена, салон Писко), носившей отчетливо экспрессионистский характер, хотя сам термин «экспрессионизм» тогда еще не применялся. В 1911 году Кубин вступает в группу «Синий всадник» (Der Blaue Reiter), участвует в ее выставках.

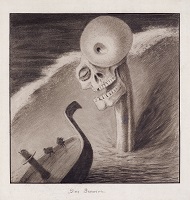

Начав с предвосхищения сюрреалистической манеры в картинах «Муравьиная дорога» («Ameisenstrasse», 1900) и «Человек» («Der Mensch», 1902), отразив социально-критические и антимилитаристские тенденции времени в картинах «Война» («Der Krieg», 1903) и «Предчувствие» («Die Ahnung», 1906), Кубин в целом бесспорнее всего вписывается в экспрессионизм. Апокалиптическое мироощущение, визионерское предчувствие грядущих войн и социальных потрясений, изображаемых им как природно-космические катастрофы, приоритет духовного видения сущности перед его обманчивой внешней видимостью отчетливо выразились в графических сериях «На обочине жизни» («Am Rande des Lebens», 1921), «Святочная ночь» («Rauhnacht», 1925), «Новый танец смерти» («Ein neuer Totentanz», 1947) и др., а также в многочисленных иллюстрациях к литературным произведениям (в том числе и собственным).

Как иллюстратор мировой литературной классики (Э. Т. А. Гофман, Вольтер, Э. А. По, Ф. М. Достоевский, Жан Поль, А. фон Арним, В. Гауф, Ж. де Нерваль, О. де Бальзак, Г. Майринк, Г. Х. Андерсен, А. Стриндберг, Т. Манн — всего он проиллюстрировал более ста произведений) он обнаружил способности конгениального прочтения художественного произведения, при котором фантазия художника выходит за пределы самого текста — так же, как экспрессионист выходит за пределы непосредственного зрительного видения мира, подключая собственное визионерское зрение. Его сравнивали с такими художниками, как И. Босх, Ж. Калло, Ф. Гойя, И. Г. Фюсли, активно использовавшими в своем творчестве фантастические сюжеты и образы. В 1933 году Кубин был заклеймен в Германии как «выродившийся художник», в 1937 году 63 его картины были конфискованы национал-социалистами.

В паузах между занятиями живописью Кубин писал художественную прозу и воспоминания, но не придавал своему писательству особого значения, всегда считая для себя приоритетным занятие живописью. Особое место в истории немецкоязычной литературы приобрел его роман «Другая сторона» («Die andere Seite», 1909), который некоторые исследователи называют «ключевым произведением современной литературы» (И. Кирмайер-Дебре). Этот «фантастический роман» был написан за три месяца, еще месяц Кубин употребил на создание пятидесяти иллюстраций, которые считал наиболее важной частью произведения, рассматривая текст всего лишь как «рамочную конструкцию в романной форме, выполняющую функцию комментария к рисункам». Эту книгу можно рассматривать в русле нескольких жанровых традиций: роман путешествия, роман воспитания, философский роман, антиутопия, роман-метафора, роман абсурда, роман-апокалипсис. Не меньшую сложность представляет анализ стиля романа, широта палитры которого простирается от сухого и протокольно точного журналистского репортажа до экспрессивно разорванного, эмоционально перенасыщенного потока впечатлений героя, находящегося на грани умопомешательства (он пишет свои записки после нескольких лет пребывания в психолечебнице). Чередование ракурсов и интонаций повествования подчеркивает субъективность мировосприятия человека, зависимость его суждений и взглядов на мир от изменяющихся эмоционально-психических состояний. Автор демонстрирует в романе различные ступени субъективизации мировосприятия, как зависящие, так и не зависящие от героя.

В «царстве грез и сновидений» герой сталкивается с «другой стороной»: название романа соотносится и с реальной действительностью, и с человеческой психикой, и автора интересует прежде всего их неразрывная связь и взаимозависимость. В романе два центра, внешний и внутренний. Внешний — это Клаус Патера (по сюжету — бывший одноклассник героя-повествователя, сказочно разбогатевший и создавший силой своего воображения вблизи Тянь-Шаня утопическое царство грез и сновидений со столицей Жемчужина, которое он населяет “антипрогрессистами” со всех концов света). Внутренний центр романа — сознание героя, который по мере «снижения» в глубины бессознательного, где связываются воедино все нити жизни и открываются конечные загадки человеческого бытия, обретает способности ясновидения, прозревает: тайна замысла Патеры становится для него ключом для раскрытия тайны мироздания. Кубин искусно выстраивает «роман воспитания» своего героя на пути преодоления рационально-прогрессистской модели цивилизации. Раскрепощение психики происходит у героя благодаря неукоснительно антипрогрессистскому жизнеустройству в Жемчужине; мощному гипнотическому воздействию Патеры (от лат. pater — отец и patera — жертвенная чаша; в контексте романа это скорее «Бог-отец»), пробуждению бессознательного в психике героя, высвобождению могучей силы воображения, возрастающей по мере того, как герой опускается в глубины бессознательного. Оба движущих центра романа постепенно сближаются: творение постигло тайну творца и приняло предложенные им правила игры. За понимание этой тайны герою пришлось расплатиться утратой рассудка – пускай даже сам герой и утверждает, что его умопомешательство было временным.

Кубин, испытавший влияние А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, буддизма (разделив это увлечение со своим другом Г. Майринком), а также идей З. Фрейда (в особенности «Толкование сновидений», 1900), К. Г. Юнга (учение об архетипах и коллективном бессознательном) и разнообразной мистической литературы, разработал в романе «Другая сторона» приемы и принципы изображения, которые затем активно использовались художниками и писателями разных направлений: Ф. Кафкой в «Процессе» и в «Замке» (описание попыток героя пробиться сквозь бюрократические препоны в замке Патеры), некоторыми сюрреалистами и дадаистами (особенно в главе «Смятение сна» во второй части романа), магическими реалистами (роман X. Казака «Город за рекой», 1947) и современными писателями (например, сюжет исчезновений города Томы в романе современного австрийского писателя К. Рансмайера «Последний мир», 1988). Современные исследователи обнаруживают в третьей части романа («Крушение царства грез и сновидений») экспрессионистскую параллель к романам Т. Манна («Волшебная гора») и Р. Музиля («Человек без свойств»), показавшим иными художественными средствами кризис буржуазного общества и его религиозно-гуманистических ценностей.

В наиболее сконцентрированной форме экспрессионистские черты проявились в третьей части романа, которая по апокалиптическому визионерству, деформации предметной реальности, а также эмоционально-субъективному монтажу картин и событий предваряет живопись и литературу экспрессионизма. Но в целом роман «Другая сторона» Кубина не укладывается полностью ни в одно из литературных течений XX века: будучи авангардистом по форме и приемам, разделяя с экспрессионистами критику современной буржуазной цивилизации и не веря в ее прогрессивное развитие, Кубин, тем не менее, был далек от социальной или общественной ангажированности. Основу его творческой позиции составляли пессимистический фатализм, социальный нигилизм и нравственный стоицизм. В 1973 году немецкий режиссер Иоханнес Шааф снял по роману «Другая сторона» кинофильм «Город сновидений» («Traumstadt»), который способствовал возобновлению широкого интереса к творчеству Альфреда Кубина.

Умер Кубин 20 августа 1959 года в Цвикледте и был похоронен на кладбище Вернштейна. Его произведения хранятся в Государственном графическом собрании в венской Альбертине и в Верхнеавстрийском музее в Линце.