| Статья написана 20 марта 2021 г. 12:16 |

Надо сказать, мы – люди этого суетного века сего – живём в очень интересное время. Я бы назвал это время так: «Эпоха кульминационного пика потребительского отношения к искусству». Благодаря новейшим информационным технологиям смекалистым и предприимчивым субъектам предоставляется возможность “развести на бабки” доверчивых и наивных авторов. Делается это так: 1. Для начала автору высылается сообщение следующего содержания: «Владимир Александрович! Вы номинированы на соискание национальной литературной премии «Писатель года» за 2021 год. Вам предоставляется право издания своих произведений в конкурсном альманахе для Большого жюри. 2021 год объявлен Российским союзом писателей Годом Достоевского. Все номинанты премии «Писатель года» за 2021 год, произведения которых будут изданы в конкурсных альманахах и получат положительную оценку Большого жюри, награждаются медалью, посвященной 200-летию Федора Достоевского. Постановление Президиума Российского союза писателей о Вашем награждении медалью Достоевского будет подписано после выхода из печати конкурсного альманаха с Вашими произведениями и его оценки Большим жюри. В настоящее время производится прием рукописей в конкурсные альманахи за 2021 год. Конкурс на соискание премии проводится в шести номинациях. Вы можете представить свои произведения на соискание премии в одной или нескольких номинациях». 2. Доверчивый и наивный автор покупается на это сообщение, как последний лох, и выбирает номинацию. Например, «Фантастика 2021». После клика доверчивый и наивный автор попадает на страницу, где ему предлагают: «Вы можете выбрать любое количество страниц для публикации своих произведений. Стоимость одной страницы – 1000 рублей (это полная стоимость подготовки страницы, включая корректуру и верстку, а также печать во всём тираже альманаха). На одной странице может быть размещено до 35 строк (на первой странице – до 25 строк), в каждой строке – до 54 символов, включая пробелы и знаки препинания…» В общём, дальше всё ясно и понятно. Под предлогом соискания на какую-то там премию (которая явно, судя по всему не Букер, не Пулитцер, и иже с ними прочие) просто-напросто производится сбор бабла. И что самое интересное – находятся ведь такие доверчивые и наивные авторы, которые клюют на подобную “наживку”! По этому поводу мне хочется повторить смекалистым и предприимчивым субъектам (этим так называемым «редакторам» и «издателям»): КАКОГО ХРЕНА Я ДОЛЖЕН ОПЛАЧИВАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ТРУД??? ВЫ МЕНЯ ЗА КОГО СЧИТАЕТЕ, ЗА ИДИОТА?

|

| | |

| Статья написана 26 января 2021 г. 20:24 |

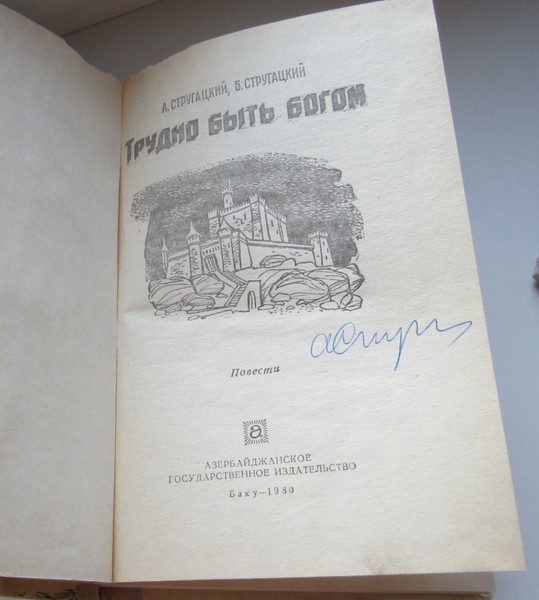

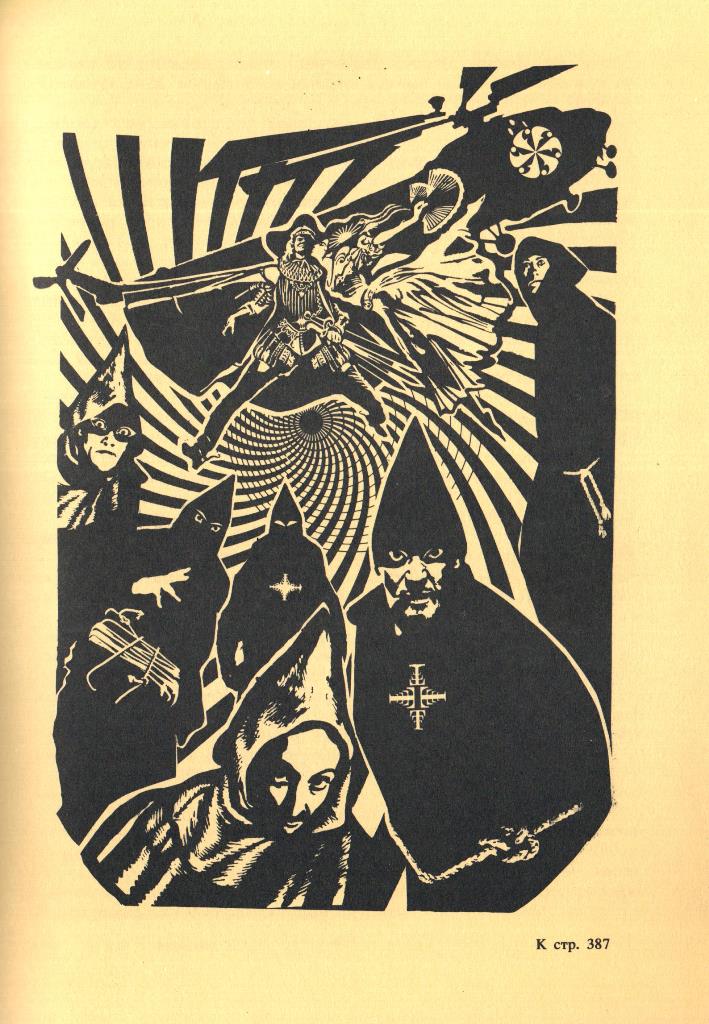

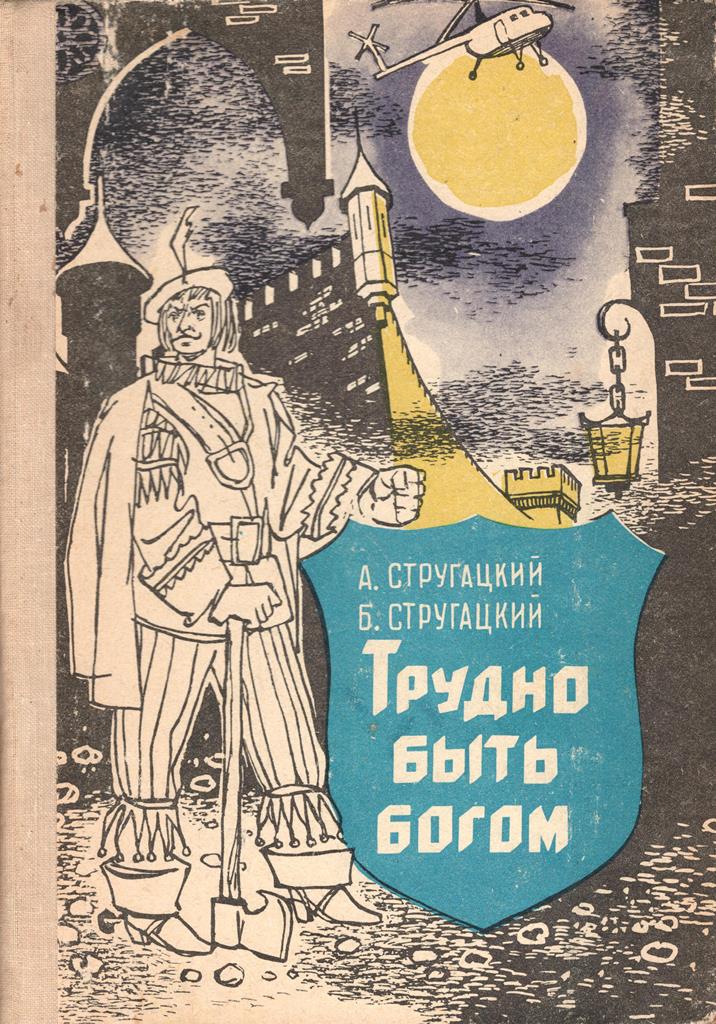

Для меня написать отзыв на какое-либо произведение из творческого наследия АБС очень непросто. Ранее я дерзнул на Фантлабе оставить отзывы на “Время учеников — 1” и “Время учеников — 2”. Объединив их в статейку, я опубликовал их на Прозе.ру (милый такой сайтик, надо сказать, как раз для того, чтобы такие никчёмные авторы, как я, имели хоть какую-то возможность выставить на обозрение свои опусы и бессмертные нетленки (хотя на Прозе.ру мне попадаются периодически достойные авторы, весьма неплохие)). Спустя какое-то время в отзыве на эту мою статейку меня спросили, когда я возьмусь за самих Стругацких. Я ответил тогда, что ещё не дорос. Это правда. Но не вся. Во-первых, я реально не дорос для того, чтобы как следует разобрать хотя бы один образчик творчества АБС. Но я, всё-таки, пожалуй, наберусь наглости и сделаю это (времена, знаете ли, сейчас неспокойные, кругом пандемия, люди мрут, как мухи, и кто знает – может, не сегодня-завтра тоже преставлюсь, поэтому лучше отбросить всякую робость и постараться послужить литературе, пока на то есть силы и здоровье), поэтому заранее прошу прощения у любителей творчества АБС за то, что осмелился своими графоманскими лапами прикоснуться к нему (то есть, к творчеству). Во-вторых, книги АБС лично для меня лежат на самых священных полках литературного искусства. Они поистине внушают трепет, достойны уважения и серьёзного отношения к ним. Это как гора, на вершину которой взбираются немногие. Не всем суждено покорить сей высочайший пик научной фантастики. И моя персона как раз-таки не входит в число таких “альпинистов”. Опусы АБС постоянно взирали на меня с книжных полок своими корешками и обложками, когда я с девятилетнего возраста начал пропадать в библиотеках. Культурные девушки-библиотекарши (с очками и без очков) рекомендовали мне ознакомиться с ними. Но в ту мою отроческую пору подобные труды не могли меня заинтересовать (равно, как и культурные девушки). Я несколько раз брал какие-то книги АБС, листал их, рассматривал иллюстрации, пытался даже читать. Но очень быстро бросал – они были выше моего понимания. И они (самое главное!) совсем не были похожи на мои любимые опусы Толкиена и Желязны, «Хроники Нарнии» Льюиса и рассказы Конан Дойля о Шерлоке Холмсе (то есть, на то, что мне было интересно читать на заре моего жизненного пути). И так происходило, пока мне не стукнуло семнадцать лет. Клуб Наивных Дураков И Самоубийц возник в 2002-ом году от Рождества Христова в одном провинциальном городке на отшибе человеческой цивилизации где-то на глухой обочине Вселенной. В этом клубе было всего два человека – я и мой закадычный дружбан Игорь Коробко. Я мечтал стать писателем, Игорь мечтал стать музыкантом, мы планировали посвятить свою жизнь Искусству. Членами нашего Клуба пытались стать ещё двое наших друзей, но они, так сказать, не смогли до конца отречься от образа мышления суетного мира сего. Наверное, некоторые стороны этого мышления они считали приемлемыми для себя. И, наверное, правильно считали (в отличие от меня они теперь люди семейные и не бедствуют). Но я отвлёкся, вернёмся к Клубу Наивных Дураков И Самоубийц. Я делился с Игорем своими литературными предпочтениями. Толкиена и Желязны он отвёрг сразу, а вот Стивен Кинг пришёлся ему по душе. Как-то раз Игорь попросил меня дать ему что-нибудь почитать и я принёс ему огромный том – сборник избранных сочинений мэтров советской фантастики. В самом его конце была повесть АБС «Трудно быть богом». Я никак не рассчитывал, что Игорь заострит своё внимание именно на этой вещи. В том сборнике первыми шли рассказы Кира Булычёва, на тот момент являвшегося для меня русским фантастом №1. Поэтому я очень надеялся, что Игорь разделит моё восхищение трудами именно этого автора. Нет, Игорь пробежался, конечно, по этим трудам, но больше всего заценил именно тот труд, на который я меньше всего рассчитывал – на «Трудно быть богом» АБС. Более того, Игорь заявил мне, что намерен ознакомиться ещё с какими-нибудь трудами АБС, а посему просил принести ему “что-нибудь ещё”. Я принёс ему «Волны гасят ветер», я не читал этот шедевр, только листал, вследствие чего сделал ошибочный вывод: произведение выполнено в форме нудной и скучной задокументированной хроники. Вопреки моим ожиданиям, Игоря этот опус привёл ещё в больший восторг. Помню, как я неприятно удивился, что же такого в этих двух книжках нашёл мой лучший закадычный дружбан, дай-ка я их сам прочту. И прочитал. И… ЭТО БЫЛО, КАК ОТКРОВЕНИЕ. Для меня началась новая эра моего литературного образования… Но вот я рассказал, как творческое наследие АБС вошло в мою жизнь и теперь необходимо “сузиться”, так сказать, собственно говоря, до размеров одного из их шедевров – то есть, перейти к «Трудно быть богом» (ведь отзыв-то именно на это произведение, не взирая на всё моё разглагольствование). Очень хочется написать толковый и обстоятельный отзыв, но понимаю – мне это не по силам. И поэтому поступлю я попроще. Просто пройдусь по некоторым местам и персонажам из этого шедевра. Итак:

1) Название Одно из самых удачных названий для книги из разряда литературной фантастики, редкое и очень запоминающееся. Господа верующие (если такие, конечно есть среди пользователей Фантлаба), не напрягайтесь. АБС этим своим названием вовсе не хотели оскорбить ваши религиозные чувства. Дело в том, что Богу (богу с большой буквы, у которого есть имя собственное, и оно — Бог) совсем не трудно быть богом. Это человеку трудно быть Богом. Более того, человеку не надо становиться богом, человеку необходимо в любых ситуациях оставаться человеком.

2) Отец Кабани Из всех грамотеев и книгочеев отец Кабани мне больше всего импонирует. В повести он представлен вторым по счёту после Киуна. Одно только описание его внешнего вида чего стоит! Его история с “ящиком” напоминает чем-то историю одного известного гения науки, который изобрёл динамит, дабы облегчить труд шахтёров, но его изобретение нашло своё истинное предназначение на полях сражений. Вот и отец Кабани “творил наукой чудеса для пользы людской”, но откуда ему – глупцу! — было знать, что все его творения, на самом деле, должны приносить вред людям. Да-а… таков удел всех творческих людей культуры и науки. Часто им приписывают то, что они не делали и не говорили. Бьюсь об заклад, многие из них, например, воскреснув сегодня, здорово удивились бы, ознакомившись с современными на текущий день описаниями их деятельности и жизни в целом.

3) Вага Колесо “…Этого Вагу, думал Румата, было бы очень интересно изловить и вывезти на Землю. Технически это не сложно. Можно было бы сделать это прямо сейчас. Что бы он стал делать на Земле? Румата попытался представить себе, что Вага стал бы делать на Земле. В светлую комнату с зеркальными стенами и кондиционированным воздухом, пахнущим хвоей или морем, бросили огромного мохнатого паука. Паук прижался к сверкающему полу, судорожно повел злобными глазками и — что делать? — боком, боком кинулся в самый темный угол, вжался, угрожающе выставив ядовитые челюсти. Конечно, прежде всего, Вага стал бы искать обиженных. И, конечно, самый глупый обиженный показался бы ему слишком чистым и непригодным к использованию. А ведь захирел бы старичок. Пожалуй, даже и умер бы. А впрочем, кто его знает! В том-то все и дело, что психология этих монстров — совершенно темный лес. Святой Мика! Разобраться в ней гораздо сложнее, чем в психологии негуманоидных цивилизаций. Все их действия можно объяснить, но чертовски трудно эти действия предсказать. Да, может быть, и помер бы с тоски. А может быть, огляделся бы, приспособился, прикинул бы, что к чему, и поступил бы лесничим в какой-нибудь заповедник…Но что бы он стал делать на Земле со своим чудовищным властолюбием — непонятно!” Позднее АБС провернули такое в повести «Парень из преисподней». Правда, вместо разбойничьего крёстного отца на стерильную Землю-матушку привезли инопланетного молодого парня, спецназовца, лихого рубаку, не умеющего рассуждать и думать собственной головой, которого идеально военное начальство прозомбировало на почве ультрапатриотизма для использования его в качестве пушечного мяса. Да, АБС, наверное, не ошибались, предположив варианты поведения Ваги Колесо в утопическом человеческом обществе светлого будущего. Хотя очень трудно представить жуткого кровопийцу во плоти в таком обществе. А что если Вагу Колесо перенаправить в наш 2021 год? Конечно, сначала у него первое время крыша будет ехать с непривычки. А потом… Мне кажется, что Вага Колесо при всём своём античеловеческом интеллекте легко затеряется среди наших современных “цивилизованных” монстров, которые одним нажатием пальца на кнопку отправляют, не испытывая никаких угрызений совести, на тот свет довольно большое количество людей за раз. Нравственное уродство Ваги, пожалуй, нисколько не превышает нравственного уродства многих обывателей и потребителей современного века сего.

4) Созерцая труп отца Гаука Благородный дон Румата, глядя на мёртвого поэта, свисающего с перекладины ворот, представляет мысленно, как он расправляется с серой сволочью, и чем обернётся эта расправа впоследствии для всего Арканара. Как историк, он прекрасно понимает и знает, что любая революция со временем превращается в контрреволюцию. Тогда это для меня, семнадцатилетнего юнца, это тоже было открытием. Я тогда понял, что насилие, совершающееся “во благо”, тоже неприемлемо. И героический ореол любимых моих мятежников и бунтарей – Гарибальди, Че Гевара, Спартак и т.д. – стал блекнуть. Но правда так же и в том, что насилие, совершающееся “во благо”, тоже является неизбежным фактом – нет-нет да и происходит периодически в истории человеческого рода, не взирая на то, что большинство инициаторов и совершителей этого насилия в глубине души понимают тщетность своих усилий. Порой людьми руководит сокрытая до поры до времени страсть к разрушению, маскирующаяся под видом жажды справедливости.

5) Дон Рэба Совсем не Ришелье. Бездарный политик, как выяснилось позже. Паук. Бледный гриб-поганка. Читая повесть, реально испытываешь к этому персонажу чувство омерзения. Он превращает Арканар в “серое болото”. Каким образом? Его штурмовики ловят и вешают грамотеев всякого рода. Так искореняются наука, культура и просвещение… …Вы знаете, порой очень остро чувствуется, как современное общество превращается в современное “серое болото”. И без всякого участия дона Рэбы и его молодчиков. Мы сами это делаем. Да-да, сами. Под видом науки, культуры и просвещения вытравливаем культуру, науку и просвещение. Каким образом? Насаждаем в СМИ дурацкий развлекательный контент, в школах воспитываем будущих проституток, бандитов и гомосексуалистов, а научные исследования проводим с какой-либо коммерческой выгодой. Назревает кризис, господа, рано или поздно гнойный нарыв лопнет, и достанется всем без исключения.

6) Барон Пампа Да это же Портос, собственной персоной! Благородный бездельник и пьяница, не лишенный, однако, некоторых положительных человеческих качеств, одно из которых – не бросать друзей в беде. Он тоже продукт своей эпохи и серую сволочь не любит только по одной причине – она своим видом и манерами оскорбляет его благородные чувства. Дальше этого он мыслить не в состоянии. Ведь он же верный слуга Его Королевского Величество и его законов. Попадись на его пути штурмовики, вешающих какого-то грамотея, он, конечно, всыплет бравым молодчикам, как следует, но только потому, что он, родовитый барон и потомственный аристократ, терпеть не может эти нахальные морды выходцев из сословия булочников и бакалейщиков – дрянь простолюдинскую, осмеливающихся чувствовать себя хозяевами и посему даже задирающих другую сволочь – сволочь благородных кровей, к коей и принадлежит сам барон Пампа. Всыплет им по первое число, но грамотея из петли высунуть и не подумает, проедет мимо. А зачем? Какое ему дело до этого грамотея…? В современной России тоже есть такие “бароны Пампы”. Я их нередко вижу в своём родном Петербурге. Да, они добрые и надёжные друзья, покутить не дураки, этакие петербуржские буржуи. Как и барон Пампа, они тоже испытывают неприязнь ко всякой (с их точки зрения) сволочи – к Путину, к продажным чиновникам, к лицам кавказкой национальности, к узбекам и таджикам… Дальше этой своей неприязни они тоже мыслить не в состоянии. Их понимание справедливости ограничивается этим вот чувством неприязни

7) Гур Сочинитель Несомненно, это собирательный образ, в котором АБС отобразили тех представителей творческой интеллигенции своего времени, которых советская система сломала, запугала, обратила к себе на службу. Для этого советская система использовала самые разнообразные методы (о некоторых можно только догадываться). Сразу вот так обрушиваться порицанием на таких “Гуров” – дело опрометчивое. Неизвестно, а смог бы я сам выстоять, если бы столкнулся с таким идеологическим механизмом? Так что… Сейчас в современное время творческий человек рискует угробить свой талант, столкнувшись с иной системой – с потребительской системой. Потребитель жаждет развлечений, а не искусства. И поэтому в издательской среде всё заточено под “читательский спрос”. А в своей массе читатель не привык думать, в своей массе читатель – это потребитель. Вот и получается, что многие неплохие и даже очень хорошие писатели на сегодняшний день заняты тем, что пишут развлекаловку в самых разных жанрах и на любой вкус. В своём роде, они – тоже “Гуры Сочинители” нашего потребительского века сего. Ужасно всё это, конечно…

8) Церковь Религия представлена в этой повести в очень негативном свете. Церковь (непонятно какая, но судя по всем признакам – прослеживается аналогия с христианской церковью) является беспощадным и безжалостным орудием эксплуатации “трудовых масс”, является сеятелем невежества и наивысшей формой произвола. Святой Орден воплощает в себе папство, а сам Арканар очень сильно напоминает Европу позднего средневековья. История показывает, что христианская церковь в то время на этой части земного шара переживала не самые лучшие времена. Христианство зародилось как проповедь о любви к ближнему и о Царствии Небесном, которое созидается “внутри нас”, когда мы любим ближних. Первые три века существования христианская церковь была гонима и преследуема государственными властями. И поэтому в этот период она была во многих отношениях достойным обществом людей, большинство из которых реально стремились подражать Христу. Когда гонения закончились и церковь постепенно начала превращаться в государственный институт, начался тот самый процесс, в ходе которого церковь приблизилась к тому, чтобы предстать в том самом уродливом обличии, каковым и выглядит в Арканаре АБС – страшным элементом феодализма, уничтожающим другие его элементы, порабощающий всё живое на своём пути, несущий смерть всему разумному, любой мысли и любому слову. Ужасающая картина, не правда ли? АБС не старались исказить действительность в угоду идеологической атмосфере своего времени и антирелигиозной программе СССР (вспомним, повесть была написана в 1963-м году, когда Хрущев активно боролся с “опиумом для народа”), как может показаться на первый взгляд. Обратимся опять к истории. И к действительности. Иудаизм во времена Христа выродился в фарисейство, а христианство в наши современные потребительские и обывательские времена представляет из себя по большой части коммерческий брэнд. Однако во все времена были, есть и будут такие люди, благодаря которым не угасают искорки свете в тёмной комнате. Например: 1. среди иудеев во времена Христа – апостолы, Никодим, Мария Магдалина; 2. в Арканаре в противовес таким “отцам”, как епископ дон Рэба, отец Цупик, отец Аба, АБС вывели отца Кабани, отца Гаука, брата Нанина, отца Тарра, держащихся добра, просвещения, не до конца ещё утративших человеческий облик; 3. и в современной РПЦ я встречаю (хоть и очень редко) православных священников, самоотверженно трудящихся на ниве сеяния евангельской вести.

9) Разговор дона Руматы и доктора Будаха Когда мне было семнадцать лет, я наивно полагал, что эпизод (то бишь, “диалог Бога и человека”) вершиной этой повести, самым главным моментом, проблеском истины в этом повествовании. Теперь же, на данный момент, у меня спокойное, рядовое отношение к этому эпизоду. Подобные диалоги можно услышать даже не в учебной аудитории какой-нибудь православной семинарии, а просто на огласительных беседах перед принятием крещения. С одной только поправкой. В ответ на человеческое “сотри нас с лица земли и создай более совершенными… или, ещё лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой” ответ Бога будет: “Сердце моё полно любви к вам. Я не могу этого сделать”. Понимаете? Не “жалости”, а “любви”. Вот почему землянам в Арканаре, в Ирукане, в Соане и т.д. “трудно быть богами”. Они только “жалеют”. Настоящий же Бог любит. (Правда, один землянин полюбит местную аборигенку, но это другая любовь – любовь между мужчиной и женщиной, плотская любовь, когда две плоти становятся одной плотью. Бог же любит людей любовью жертвенной – высшей формой ЛЮБВИ).

10) Поражение коммунара То, что учинил дон Румата, когда он “подобрал мечи, медленно спустился по лестнице и стал ждать, когда упадёт дверь” можно охарактеризовать двояко: 1. Как благородный дон Румата, долго терпевший всё это безобразие и копивший в себе справедливое негодование, он поступил очень даже правильно: взял да и отомстил, не только за возлюбленную. Вообще за всех отомстил. В самом деле, почему благородному дону в один прекрасный день не перерезать всякую сволочь и нечисть? 2. Как коммунар Антон, как учёный и исследователь, он, конечно, потерпел поражение. Потерял контроль. Не выдержал. И он должен был прекрасно понимать, что на “работе” он не может влюбляться. Конечно, сердцу не прикажешь. И вряд ли Антон понимал, что любит свою Киру настолько, что из-за неё может потерять голову. Вряд ли он мог серьёзно предполагать, что Кира является его ахиллесовой пятой во всей этой истории. Как и всякий коммунар, стерильный человек из стерильного коммунистического будущего, Антон не боялся смерти, но в нужный момент оказался бессилен против самого себя, не смог самого себя “разоружить” и в результате – провалил свою миссию. А если честно – миссия эта была обречена с самого начала. На примере главного героя АБС высказали мысль, что человек (каким бы он не был наблюдателем и исследователем) не может быть безучастным. Всему есть предел. Разгребая дерьмо, всегда есть риск замараться самому.

ЭПИЛОГ Известна любителям творческого наследия АБС история о том, что изначально повесть «Трудно быть богом» планировалась быть опусом в духе «Трёх мушкетёров» Дюма. И, вероятно, так оно бы и случилось, если советские власти вдруг резко не поменяли бы своего отношения к советской же интеллигенции. “Оттепель” начала заканчиваться, подступили, так сказать, холода. Власти дали творческой массе немного подышать, а потом опять принялись затягивать гайки. АБС поняли, что они зря надеялись: творческим массам не светит свобода слова. Культура и просвещение в СССР не сойдёт со своих идеологических рельс. Это их разочарование вылилось в то, что “весёлый инопланетный мушкетёрский роман” стал “серьёзной” повестью о нелёгкой судьбе носителей культуры в условиях крайнего реакционизма. И это как-то промыслительно выглядит, можно сказать, нет худа без добра: вместо простенького и приключенческого чтива мы имеем счастье читать великий шедевр литературной фантастики. Хотя, конечно, конец той хрущевской “оттепели” для многих деятелей творчества прошёл весьма болезненно, что говорит какой дорогой ценой обошлось это самое счастье. Трудно одной формулой или каким-либо списком книг охарактеризовать читательское счастье. Но, несомненно, читателя, прочитавшего повесть «Трудно быть богом» и в ходе чтения влюбившегося в неё, можно смело назвать счастливым читателем.

|

| | |

| Статья написана 4 января 2021 г. 20:54 |

ВСТУПЛЕНИЕ

Великий Марс, то обитаемый, то безнадёжно мёртвый, старый, как сама Вселенная, необозримо далёкий и одновременно близкий (если поискать в собственном воображении) пленил меня с первых страниц, когда я был ещё юн и жаждал искусства. И в Марсианских хрониках Брэдбери я соприкоснулся с этим искусством, я тогда понял, что фантастика может быть не только развлекательным чтивом, я тогда понял, что в жанре фантастики можно писать на уровне “серьёзного” литературного достижения (окончательно я в это поверил, когда начал читать братьев Стругацких). Ведётся в кругах любителей фантастики порой полемика о том, что такое “Марсианские хроники” – роман или сборник рассказов. На мой взгляд, общая концепция прослеживается во всех рассказах, есть начало, середина и конец. Это, всё-таки, цельное произведение, разбитое на самостоятельные в какой-то мере рассказы. И лучше читать их не выборочно, а по порядку. Известно утверждение самого Брэдбери: "…я не пишу научную фантастику. У меня есть только одна книга в жанре научной фантастики и это "451 градус по Фаренгейту", она отталкивается от реальности". И в самом деле, творчество этого писателя уникально, его произведения выпадают из общего ряда привычных книг жанра фантастики. Тем не менее, анализ прочитанных мною его трудов приводит меня к мысли о том, что Брэдбери можно назвать одним из сильнейших писателей фантастов XX века. Что я вынес для себя после прочтения сего бессмертного опуса? Не только знакомство с “фантастическим” Марсом. Мне казалось, что я на машине времени отправился немного назад в те временные реалии, в которых находился сам Брэдбери, когда писал этот свой труд. Он был опубликован в США в 1950 году. Разумеется, автор, не в силах быть безучастным к волновавшим общество в то время проблемам, пишет о них в этом своём фантастическом романе. Ясное дело, фантастика для него – это декорации, интерьер, где происходит основное действие, в смысл которого Брэдбери вкладывает то, что переживалось тогда: например, протест против цензуры (“Эшер II”), протест против расизма (“…Высоко в небеса”), страх перед перспективой ядерной войны (“Дорожные товары”, “Мёртвый сезон”) и т.д. Во многих рассказах данного цикла чувствуется, что Брэдбери предупреждает людей, показывает на те ошибки и неудачи, которые люди не должны повторять. И вместе с тем же, чувствуется, что автор понимает и знает о том, что люди склонны повторять и наступать на грабли опять и опять. Можно сказать, что Брэдбери “изобрёл” свой Марс, некую “планету”, на которую перенёс всю палитру аспектов человеческого существования: радость, боль, удивление, грусть, печать, тоску, страх, злость, ненависть, тупость и многое другое. Читатель многое узнает о самом себе, открыв эту прекрасную книгу – “Марсианские хроники” Рэя Бредбери. В этом небольшом обзоре на этот роман будут представлены отзывы только на несколько рассказов из него. Разумеется, это не означает, что остальные рассказы мне не понравились. Дело во мне. Я не критик и не литературовед, я – обычный простой читатель, и в силу своей ограниченности просто не в состоянии написать про “Марсианские хроники” больше и лучше, чем я уже сделал. Итак, вперёд:

“ИЛЛА” После прочтения этого рассказа мне сразу пришла мысль о том, что Брэдбери написал не о марсианской супружеской паре, а о вполне человеческой. И в самом деле, обычная среднестатистическая бездетная американская семья 40-50-х годов ХХ века: скучающая жена-домохозяйка, увядающая в рутине сменяющихся похожих друг на друга обыденных дней, муж-адвокат, давно привыкший (и поэтому потерявший к ней интерес) к своей жене, занятый работой и собственным досугом, имеющий (вне всякого сомнения) увлечение на стороне. Таких супружеских пар (с детьми и без) Брэдбери во времена своей молодости наблюдал во множестве. И он видел, что такие супруги, можно сказать, уже не любят друг-друга, но живут вместе согласно сложившемуся укладу и образу жизни. Практически тихий омут, в котором уснули и потеряли свой смысл чувства и страсти. Но иногда что-то новое и неожиданное, внезапно нагрянувшее, ломало привычный и размеренный ход жизни таких супружеских пар. Что же это такое “новое и неожиданное”? Так как Брэдбери писал этот рассказ по большей части в фантастическом жанре, то “новым и неожиданным” у него стали неизвестно почему начавшиеся загадочные сновидения жены (миссис К). Они подействовали на неё, как глоток свежего воздуха в душном помещении, она стала оживать, почти начала открываться, наподобие бутона розы. К сожалению, муж (мистер К) не перехватил инициативу, не догадался сам сделаться чем-то “новым и неожиданным” для своей жены, не смог вспомнить о том, что необходимо любить свою вторую половину. Никаких выводов он для себя не сделал, он просто занял позицию ревнивого и оскорблённого мужа. Он воспринял это как угрозу своему привычному миру, где всё расставлено по полочкам (и в котором его жена – что-то вроде необходимой (иногда) мебели). И в результате – финал рассказа грустный. Едва попытавшись возникнуть, “новое и неожиданное” было подавлено, всё встало на привычные и размеренные рельсы семейного существования. Такую печальную действительность Брэдбери, несомненно, наблюдал в окружающих его семейных людях – как они “привыкали” к любви, как остывали их чувства и желания, как они забывали делать радостной жизнь друг другу, дарить улыбки и тепло своей души…

“ЗЕМЛЯНЕ” Это рассказ о человеческом безумии. Брэдбери, конечно, зашифровал его, спрятал в сюжет, так сказать. Марсиане воспринимают прилетевших к ним землян на ракете за безумцев, за сумасшедших. Но в этих марсианах отчетливо просматриваются люди-обыватели, которые живут обычной обыденной жизнью, варятся в собственном соку потребительского смысла существования, смотрят по телевизору любимые передачи и никакая истина им не нужна, никакая правда, любовь и справедливость. Им по кайфу плескаться в аквариуме своего ограниченного понимания жизни А те, кто говорит об этом, пишет об этом, пытается жить ради этого – безумцы и сумасшедшие. Тот, кто не следует современному ритму жизни (моде, общественному мнению, тенденциям и т.д) – больной, место ему в психушке. В своём большинстве человек сейчас совершенно разучился воспринимать чудо. Да и зачем ему всякие чудеса? Зачем ему великий загадочный и непостижимый мир, в котором он существует? Зачем ему думать и интересоваться тем, что было до него, и тем, что будет после него? Зачем ему мечтать и жить ради искусства? Ведь превыше всего – удовлетворять собственные потребности и желания. Такая точка зрения потребителя – того, в которого сейчас превращается человечество. Вот в чём, собственно говоря, проявление человеческого безумия на самом деле.

“ТРЕТЬЯ ЭКСПЕДИЦИЯ” В каком-то отзыве про этот опус я прочитал, что это “безжалостный рассказ”. Если понять его поверхностно, то сие произведение тянет на вполне приличный “ужастик”. Земляне прилетели на Марс и сразу же угодили в ловушку, подстроенную “коварными” марсианами – искусно сотворённую иллюзию, содержащую в себе самые приятные, добрые и счастливые моменты из жизни каждого участника экспедиции. Усыпив бдительность землян, убаюкав их в “родных и дружественных” объятиях, марсиане убивают их всех, спящих и не ничего подозревающих (кроме командира экспедиции, который путём логических рассуждений догадался, но спастись, конечно, не смог). Но это вышеописанное понимание, как уже было сказано, лежит на поверхности, а вот что прячется в глубинах этого замечательного рассказа? На мой взгляд, люди имеют склонность в глубине души доверять иллюзиям, бежать к ним на встречу, лелеять их, верить и жить внутри их, не замечая порой реальности. Ведь реальность часто – это унылая и серая действительность, в которой время безжалостно отнимает у нас наше детство, друзей, родных, крушит и растирает в прах наши заветные мечты, обращает в тлен и пыль самые счастливые и радостные моменты нашей жизни. Поэтому мне вполне понятны мотивы поведения участников третьей экспедиции на Марс, которые приняли на ура невозможность и непостижимость происходящего с ними. Они, конечно, не знали заранее, что эти иллюзии обернутся смертью для них. Но ведь и реальность не обещает вечной жизни. Нам, людям, приходится расплачиваться за всё в этой жизни в том или ином случае.

“И ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛУЧАМИ СЕРЕБРИТ ПРОСТОР ЛУНА” Очень интересный рассказ, на мой взгляд. Один из персонажей – Джефф Спендер – с болью в душе наблюдает, как его товарищи, участники Четвёртой экспедиции, ведут себя, не проявляя никакого уважения к древней марсианской культуре. Дело доходит до того, что он убивает некоторых из них. В его голове созревает план, как расправиться со всеми участниками экспедиции, а самому остаться одному на Марсе и ждать следующих экспедиций, дабы погубить и их тоже. Этому его плану не суждено было сбыться – командир Уайлдер отдаёт приказ ликвидировать “спятившего” защитника наследия вымерших марсиан. Почему Спендер пошёл на крайние меры, почему он “сошёл с ума”? В землянах, в своих соотечественниках он видел угрозу уникальной марсианской культуре, и не только марсианской. Он так и сказал в разговоре с командиром Уайлдером: “У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное”. Читателя Брэдбери подводит к мысли о том, что речь в рассказе идёт не совсем только о пагубном воздействии землян на инопланетную культуру. Пагубное воздействие человек, как выясняется, оказывает в первую очередь на самого себя, на свою цивилизацию, на свою культуру. Человеком, к сожалению, не всегда двигают мысли о высоком, о созидании, о совершенстве. Страсти и пороки порой могут долгое время держать его в своих силках, руководить им и направлять. Направлять в сторону разрушения своей цивилизации. Автор в своём рассказе предлагает читателю поразмышлять над строчками: “Ведь большинство всегда непогрешимо, разве нет? Всегда – и не может даже на миг ошибиться, разве не так? Не ошибается даже раз в десять миллионов лет? Что представляет собой это большинство и кто в него входит? О чем они думают, и почему они стали именно такими, и неужели никогда не переменятся… И может ли один человек быть правым, когда весь мир уверен в своей правоте?” Мне кажется, что очень часто большинство становится стадом, а человек мало прилагает усилий, чтобы взрастить в себе личность. В силу невежества и бескультурья человек не всегда осознаёт, что такое это – быть личностью. И в силу этого “недоразумения” большинство представляет собой скопление обывателей и потребителей, жизненные запросы которых может вполне удовлетворить – увы – разрекламированная средствами массовой информации продукция.

“…ВЫСОКО В НЕБЕСА” Рассказ входил в большинство изданий «Марсианских хроник» (с датировкой «Июнь 2003»), но, в конце концов, был перенесен автором в «Иные марсианские хроники». И мне думается, это – правильный авторский ход. Ведь дух историко-бытовой атмосферы сюжетной составляющей совсем не соответствует 2003-му году. А после того, как была изменена датировка (вместо 1999-2026 гг. – 2030-2057 гг.) вообще получилась несуразица. Как негры могут находиться в зависимом положении от “белых господ” в 2034 году, если во второй половине ХХ века их социальный статус существенно изменился в лучшую сторону, их права уравняли с белым населением, а один из их представителей стал даже президентом США (и вообще слово “негр” стал недопустимым в американском обществе, его заменили на слово “афроамериканец”)? В лучшем случае, в рассказе элементы американской провинциальной действительности (южноштатская глухомань) можно отнести максимум ко времени первых двух десятилетий ХХ века. (И вообще, если честно, не надо было изменять хронологию марсианского освоения. Пусть даты остались бы прежними. Пусть это осталось бы “несостоявшимся” покорением землянами Марса). Если же говорить о самом рассказе, о качестве его художественной и идейной составляющих, то тут всё на высоте. Это один из лучших “марсианских” опусов, на мой взгляд. Брэдбери написал этот рассказ, чувствуя приближающееся время перемен – шестидесятые и семидесятые годы ХХ века. Мир менялся на глазах, первую половину ХХ века сотрясали страшные военные катастрофы и классовая борьба на международном уровне. Старый мир умирал, его агония была долгой, но должна была завершиться. Чем? Началом времени радикальных, новых, захватывающих открытий и тенденций – крахом колониальной системы, запуском эры пилотируемой космонавтики, полётом в космос, прогулкой человека на Луне, разгаром “холодной” войны между соцлагерем и каплагерем, расцветом рок-музыки, авторского кино (в частности, французской новой волны), сексуальной революцией, зарождением культуры хиппи и психоделической эстетики. И плюс ко всему этому – цветное население США стало бороться за свои права. Брэдбери как будто предчувствовал, что негры скоро окончательно освободятся от “белых господ”. Правда, в его рассказе негры освободились, улетев на Марс, но… это можно считать в определённом смысле метафорой. В целом, можно сказать, что он угадал.

“ЭШЕР II” Прашкевич Г. М. в своей книге “Брэдбери” отметил «одну важную черту Рэя Брэдбери: то, что он не мог реализовать в ранние годы, он непременно реализовывал в будущем. Пусть даже в воображении. Скажем, специально возвращался в прошлое, чтобы наказать школьного обидчика (“Идеальное убийство”)» или, напротив, уходил в далёкое будущее, чтобы подарить рано умершему писателю Томасу Вулфу два дополнительных месяца жизни (“О скитаниях вечных и о Земле”)». Вот и в этом рассказе “Эшер II” Брэдбери воплощается в созданный им же литературный персонах – в мистера Уильяма Стендаля – и безжалостно расправляется с теми, кто ограждает человеческое общество от нелепых фантазий, сказочной чепухи и никчёмных плодов воображения. Именно такие блюстители “культурного спокойствия” олицетворяют собой в глазах Уильяма Стендаля (то бишь, Рэя Брэдбери) самое страшное зло, причиняемое Искусству – цензуру. Мистер Уильям Стендаль в разговоре с мистером Бигелоу с огромным чувством негодования и возмущения рассказывает, как цензура проникла в искусство и стала набирать обороты: « …Началось с малого… Сперва ограничили выпуск книжек с карикатурами… Кидались то в одну крайность, то в другую, брали верх различные группы, разные клики, политические предубеждения, религиозные предрассудки… понукаемое со всех сторон – здесь подтянут гайку, там закрутят болт, оттуда ткнут, отсюда пырнут – искусство и литература вскоре стали похожи на огромную тянучку, которую выкручивали, жали, мяли, завязывали в узел, швыряли туда-сюда до тех пор, пока она не утратила всякую упругость и всякий вкус…» И знаете ли, дорогие друзья, читатели-писатели, мистер Стендаль кое в чём прав. Конечно, цензура иногда необходима в борьбе с такими уродливыми явлениями нашей современной действительности, как, например, порнография, но никак нельзя перегибать палку, господа. Нельзя составлять список идеологически вредных и антиобщественных произведений искусства. И нельзя разжигать костры из книг. Ведь может случиться так, что вслед за книгами на костру начнут отправлять людей, которые пишут книги, а потом… людей, которые вообще читают книги. И это совсем не шутка, господа. Вы что, думаете, в наш современный век уже невозможно учудить то, что учудили в Арканаре из “Трудно быть богом” братьев Стругацких? Ещё как возможно! Ведь при всей нашей цивилизованности и образованности мы в глубине души, в недрах своих инстинктов и рефлексов, в нравственном отношении далеко не ушли от своих первобытных предков. Конечно, меня могут тут подколоть, ехидно вопросив: — И что же вы предлагаете, товарищ Дорошев? Поступить так, как поступил Стендаль? Нет, конечно, нет. Этого я не предлагаю. И вообще, нужно понимать, что в поступке Стендаля воплотились авторские эмоции, не более. В реальности же Брэдбери, конечно, никогда бы не пошёл на такое. Я хочу сказать вот про что. Как бы попроще выразиться… К сожалению, среди нас живут такие люди, которые пытаются, так сказать, образумить общество. Которые говорят, что нельзя быть романтиком, мечтателем и фантазёром. Которые говорят, что нельзя видеть в мире чудо, красоту и тайну, нельзя забивать голову всякой ерундой, надо относиться к миру потребительски. Эти люди напоминают Ипполита из “Иронии судьбы”, правильные такие люди, респектабельные и серьёзные. И им нельзя верить. И им нельзя давать власть. Ведь они и есть те самые цензоры – блюстители “культурного спокойствия”.

“МЁРТВЫЙ СЕЗОН” В этом рассказе в качестве главного персонажа фигурирует Сэм Паркхилл. Да, тот самый Сэм Паркхилл, который до этого отметился своим безобразным и разнузданным поведением в рассказе “И по-прежнему лучами серебрит простор луна…”. Бывший участник Четвёртой экспедиции на перекрёстке двух древних марсианских дорог открыл сосисочную. Как клёво, а? Лопать сосиски, обозревая ландшафт обращающейся в прах и пепел мёртвой марсианской цивилизации! Никто не откажется от такого. Так думает Сэм Паркхилл – типичный американский обыватель, дитя своего времени, плод потребительской деятельности. Он на сто процентов уверен, что его бизнес ждёт большой успех, он не сомневаются, что деньги потекут рекой в его карманы. Проблема Паркхилла в том, что он, как всякий обыватель и потребитель, ничего не видит дальше своего носа, строит планы и не извлекает уроков истории, весь мир ограничивает своим существованием. Он ждёт ракеты с новыми поселенцами с Земли, много ракет, тысячи ракет, убеждён, что все новоприбывшие ринутся лопать его сосиски. Тысячи новых колонистов летят на Марс лопать сосиски Сэма Пархилла! Но… Увы, мечтам Паркхилла о богатстве сбыться не суждено. Никто не нагрянет в его сосисочную. На Земле случился глобальный атомный конфликт. В один миг весь мир необратимо изменился. И не к лучшему. Далеко не к лучшему… Что мы можем извлечь для себя после прочтения этого замечательного рассказа? Дело в том, что в каждом из нас в какой-то мере присутствует Сэм Паркхилл. Мы, люди, живём так, словно не было прошлого и не будет прошлого. Мы живём так, что нам даже наплевать на настоящее время. Из всего мы стараемся извлечь личную выгоду. Свою жизнь мы превратили в эволюционный отбор видов – выживают сильнейшие и приспособленные. Но сильнейшие в чём? И приспособленные к чему? Ответ: к обывательству и потребительству. Нам абсолютно наплевать на то, что наша деятельность на планете Земля может обернуться катастрофой. И пандемия коронавируса – тому явное доказательство. Нашу жизнь можно охарактеризовать словами короля Франции Людовика XV (величайшего бездарного политического руководителя): «ПОСЛЕ МЕНЯ ХОТЬ ПОТОП». Замечательный рассказ! Какой авторский призыв, обращённый ко всем нам, в нём звучит? А вот какой: — Образумьтесь, земляне! Придите в себя! Остановите в себе Сэма Паркхилла!

“БЕЗМОЛВНЫЕ ГОРОДА” Человеческой экспансии на Марсе положила конец атомная война на Земле. Поселенцы все как один начали возвращаться на родную планету. И человеческие города на Марсе опустели, стали одинокими. Почему-то Брэдбери показалось, что люди обязательно ДОЛЖНЫ вернуться на Землю, когда она начнёт погибать. Он верил, что человека и Землю связывает невидимая нить родства, которая “держит” человека на определённом поводке. В какой бы точке Вселенной человек не оказался, Земля всегда будет его притягивать к себе, как магнитом. Несомненно, это так. На подсознательном, на психологическом уровне это всё работает. Но вместе с тем же это может прекратить работать. Почему-то мне кажется, что далеко не все поселенцы полетели бы на Землю, где всё живое гибнет в ядерном огне. Остались бы те люди, которые переселились семьями. А это – приличное количество. И, наверное, остались бы такие одиночки, как я – без семьи и родственников. Хотя… бывают всякого рода исключения, конечно. Но… Брэдбери возвратил на Землю всех колонистов. Как автор своих “Марсианских хроник” он имеет на то своё полное авторское право. Однако, нескольких людей он оставил на Марсе. Один из них – Уолтер Грипп. Недалёкий и посредственный обыватель, он сначала радуется этому факту. А то как же! Теперь он может жить бесплатно на полную катушку – услаждать свой желудок всякой вкуснятиной, одеваться в дорогие наряды, перебраться в первоклассные апартаменты. Скорее всего, любой бы челок на его месте первое время делал бы тоже самое. Но вот проходят дни, одиночество и пустота дают о себе знать. Уолтеру Гриппу становится не по себе от такой жизни. В тоже самое время в другом таком же безлюдном городе живёт Женевьева Селзор – глупая жирная девушка. Им удаётся встретиться. Уолтер Грипп испытывает глубокое разочарование. Упустив из виду тот факт, что его собственная персона не является эталоном мужской красоты, он, будучи неискушенным по части опыта общения с представительницами противоположного пола, заранее идеализирует её образ, исходя от услышанного приятного женского голоса из телефонной трубки. С момента встречи Уолтера и Женевьевы рассказ приобретает комический окрас. Уолтер Грипп, ошеломлённый внешним видом и поведением Женевьевы, начинает тяготиться её обществом, а затем и вовсе сбегает от неё. Он мчится прочь, садится в машину, преодолевает десять тысяч миль и останавливается в неприметном городке. Он начинает просто жить, перестаёт мечтать найти свою возлюбленную, и «… если в кои-то веки зазвонит у него телефон – он не отвечает». Интересно… что можно почерпнуть для себя после прочтения этого рассказа? Наверное, он может предложить нам немного поразмыслить: а что бы каждый из нас сделал бы на месте Уолтера Гриппа? Поразмыслить, а потом извлечь несколько уроков для себя относительно сущности собственной человеческой натуры.

“ДОЛГИЕ ГОДЫ” Пожалуй, это самый грустный рассказ “Марсианских хроник”. Понятно, что главный герой в какой-то мере после потери в одночасье всей своей семьи сошёл с ума. И чтобы окончательно не превратиться в сумасшедшего, он (как это ни парадоксально) совершил безумный поступок – сконструировал искусственных двойников своей жены и своих детей. Но разве мы можем позволить себе посмеяться над ним? Сомневаюсь, что, увидев такое в реальности, кому-нибудь стало бы смешно. Лично мне стало бы не по себе… Всё-таки, Брэдбери замечательный автор, он УМЕЛ писать. Он смог “оживить” искусственных членов семьи главного героя. Он видел, что является важным и главным в отношениях между людьми, и пытался донести это до читателя. Читая этот рассказ, поневоле приходишь к мысли, что и “неживые” могут быть живее некоторых живых.

“БУДЕТ ЛАСКОВЫЙ ДОЖДЬ” Изумительный рассказ. Редко такое можно встретить в мире литературной фантастики. У автора очень убедительно получилось описание покинутого людьми дома. Я читал и ощущал, как грустит и тоскует дом, осиротевший навсегда. Но он ничем не может это выразить, он продалжает функционировать по заданной программе: «…Дом был алтарём с десятью тысячами священнослужителей и прислужников, больших и маленьких, они служили, и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку…». Однако, этот “ритуал” прекращает вскоре своё существованием – дом сгорает в огне. Что-то такое есть в рассказе, что трудно мне выразить связно словами. Композиция картинок, навеянных силой воображения в совокупности с гаммой чувств. Каково это, когда люди исчезли, но осталось то, что было создано руками этих людей? Что будет происходить с тем, что создано людьми? Конечно, всё со временем обратиться в тлен и прах. Но как именно? Последний день жизни главного героя – то есть, самого дома – наглядно это иллюстрирует. О чём этот рассказ? Какой смысл он несёт в себе? Мне кажется, что рассказ словно пытается сказать, как же будет грустно, когда мы все, люди, исчезнем с лица земли…

“КАНИКУЛЫ НА МАРСЕ” Завершающий рассказ “Марсианских хроник”. И не только потому, что он стоит в оглавлении последним. В нём чувствуется завершительный аккорд идейной мысли произведения. Хотя сей опус повествовал о освоении людьми Марса, но на самом деле речь шла о том, как люди живут на Земле, что люди делают с Землёй, что люди делают друг с другом. “Марсианские хроники” рассказывали о образе жизни «который сейчас выжигают с лица Земли». Да, стоит признать, люди за последние двести лет сильно продвинулись вперёд в научно-техническом отношении. За всю историю существования человеческого рода ещё не происходил такой резкий скачок в развитии. Но на духовно-нравственном уровне мы, люди, не готовы к такому прогрессу. То, как сейчас человеческое общество в своём большинстве применяет современные технологии, очень похоже на игры маленьких детей со спичками. Устами отца семейства, перебравшегося на Марс и взорвавшего ракету, дабы не было искушения вернуться на погибающую Землю, говорит сам Брэдбери: «Жизнь на Земле никак не могла устояться, чтобы хоть что-то сделать как следует, основательно». Но почему? И если поразмыслить, то можно прийти к выводу, что человечество в своём большинстве эгоистично, что человечество само себя делает центром всего Сущего. Человек внушил себе мысль, что он – венец творения. Хотя зачастую напоминает хищное и опасное животное. Человек прекрасен и красив, когда он что-то любит, когда готов на самопожертвование, когда ему дороги другие люди и интересен мир, жизнь, но… он становится невыносимо уродлив, когда “любит” только самого себя. Нравственная работа над самим собой помогает ему сохранять человеческий облик и не скатываться до уровня безумного зверя, осознающего только своё существование и вследствие этого уничтожающего всё живое вокруг. Есть в нашей жизни духовный закон. Мы, люди, должны его не забывать. Он гласит: «Тот, кто уничтожает – будет уничтожен сам. Тот, кто разрушает – разрушит самого себя». «Тот образ жизни доказал свою непригодность и сам себя задушил», — говорит отец семейства. И вместе с тем же Брэдбери не ставит крест на человечестве. Он верит в его созидательный потенциал. Он переносит на Марс две семьи, чтобы они впоследствии стали фундаментом нового образа человеческой жизни. Брэдбери вовсе не пытается сказать, что это реально возможно (ибо затея эта – утопия от начала и до конца, разумеется). Автор просто не хочет, чтобы человек окончательно погиб.

ЭПИЛОГ “Марсианские хроники” – это выдающийся шедевр литературной фантастики. В нём звучит авторский призыв, обращённый ко всему человечеству, о том, как важно в самом себе ценить человека, как важно держать себя в руках и обуздывать свои наклонности к насилию и разрушению. У Брэдбери в его романе на Марсе происходило тоже самое, что происходит на Земле. На самом деле, в этом романе люди никуда не полетели, просто их родная планета силою авторского воображения превратилась в Марс. И именно оно – то есть, авторское воображение – и есть основной фантастический элемент в этом повествовании. Редко литературный мир сподобляется получить на свои книжные полки подобное произведение. Такие книги уникальны и неповторимы. Такие книги пишутся только всего один раз. “Марсианские хроники” – это незабываемое путешествие читателя в собственный внутренний мир, который в ходе чтения этого романа может открыться ему, как новая незнакомая планета, загадочная, сокрытая в пространстве беспредельного космоса…

|

| | |

| Статья написана 11 сентября 2020 г. 10:28 |

Как читателю, я считаю, что мне очень повезло в том отношении, что мне удалось добыть все книги из серии “Нереальная проза” от издательства “Снежный Ком”. Я прочитал их все и вот что скажу: “Снежный Ком” достоин похвалы за свою такую проделанную издательскую работу – бесценный вклад в сокровищницу отечественной фантастики. Особо хочется остановиться на трёх произведениях из этой серии. Я написал на них отзывы, и теперь собираю их в одну статью. Сразу говорю: это моё сугубо личное мнение, оно никак не претендует на окончательный вердикт. Это три опуса настолько меня поразили и восхитили, что, помнится, впечатления от прочитанного долго держали меня в своём плену. Итак, начнём:

“ВРЕМЯ БАРМАГЛОТА” Дмитрий Колодан Это произведение – одно из самых выдающихся в авангардной фантастике. К своему сожалению, я прочитал его за один присест, проглотил одним махом, и зря так сделал – не растянул удовольствия от прочитанного. Эта повесть содержит в себе несколько направлений – фантастика, детектив, сюрреализм, постмодернизм, психоделика… Я сам мечтаю научиться писать нечто подобное. Некоторые строгие читатели могут накинуться на г-на Колодана и обвинить его в том, в чём очень часто обвиняли великого Желязны. Сего прославленного фантаста порой нещадно ругали за то, что он ничего не придумывает, а просто берёт за основу какой-нибудь эпос или мифологию (египетскую, индуистскую, древнегреческую и т. д.) и вплетает в него от себя несколько незамысловатых сюжетных линий. Вот и г-на Колодана могут покритиковать за то, он поэксплуатировал кэрролловские идейки, использовал уже готовый всемирно прославленный материал. Вся его работа была – приплести свою сюрреалистическую сюжетную ахинею. Но я категорически не согласен с подобными обвинениями. Повесть Колодана – это целиком самостоятельная работа. Да, в ней фигурируют кэрролловские персонажи и аллюзии, но это нельзя назвать – “заимствование и ничего более”. “Время Бармаглота” меня поразило, ошеломило и обрадовало. Поразило и ошеломило своим внутренним содержанием, а обрадовало тем, что мне попалась-таки она на глаза и я ознакомился с ней, и тем, что в российской писательской среде есть авторы, которые могут написать нечто подобное. Долгое время это было привилегией наших западных коллег, а теперь – пусть они теперь потеснятся! Что и говорить – я просто в восторге от прочитанного!

“ТРЕТЬЯ КОНЦЕПЦИЯ РАВНОВЕСИЯ” Ярослав Веров Побольше бы таких произведений, побольше бы таких примеров в жанре научной фантастики, написанных на столь высоком уровне. Книга исключительная, индивидуального характера, сюжет сам по себе сильно отличителен, на все сто процентов выделяется из того мощного и необъятного потока книжной продукции научно-фантастического характера. Превосходная повествовательная манера, даже диалоги персонажей на философские темы или с использованием научных терминов нисколько не утомляют. Последнее, как правило, практически у всех авторов получается преподносить в своих опусах в «утомительном и скучном» виде. Веров представляет собой исключение из этого общего ряда. И, возможно, за счёт определённого юмора, которым эти «серьёзные» диалоги наделены. На мой взгляд, Верову удалось написать произведение, которое имеет полное право занимать достойное место в одном ряду с «Обмен разумов» Шекли и «Автостопом по Галактике» Адамса. До прочтения «Третья концепция равновесия» в мире русскоязычной фантастики мне ещё не попадались книги подобного стиля. Напоследок процитирую замечательные строчки из этого произведения: "…Смотреть с умным видом на звезды или же изобретать новый метод деления на два — это не наш путь поисков смысла жизни... Наш путь много проще и незатейливей. Наши поиски смысла жизни сводятся на данном эволюционном этапе к поискам чего бы пожрать». Так вот, роман Верова будет очень интересен тем особям человеческого рода, которые вышеупомянутый данный эволюционный этап своего развития оставили далеко позади себя.

“КНИГА БЫТИЯ” Алексей Лукьянов Как же мне понравился этот опус! Жаль, что невозможно поставить две десятки! А лучше – три! Буквально с первых слов меня унесло. Я читал, не отрываясь. Глаза, правда, болели потом долго, но это – пустяки. Главное – я имел счастье ознакомиться с этим блистательным шедевром. Мне показалось, что я читаю нечто такое, во что воедино слились “Затворник и Шестипалый” Пелевина, “Третья концепция равновесия” Верова и “Время Бармаглота” Колодана. Меня это так порадовало! Это мои любимейшие произведения в жанре литературной фантастики. Очень удачный фантастико-сатирический философский гротеск, и очень жаль, что редко наши фантасты сподобляются писать нечто подобное. Понятно, что в таком жанровом направлении очень легко в абсурдную белиберду уклониться, и, дабы избежать этого, писать подобное лучше мало, содержательно и исключительно. Увы и увы, но таковы законы практического литературного сочинительства. Подобную фантастику я отношу к авангардному направлению. Такую фантастику получается писать при наличии творческой смелости в совокупности с талантом. Понимаю, что сию повесть Лукьянова большое количество любителей фантастики не отнесут к разряду шедевров. Некоторые расценят, как баловство. А для некоторых – это вообще непотребством выглядит в их глазах, а не фантастикой. Я, конечно, к строгим ревнителям фантастического жанра не отношусь, я люблю неординарные опусы, приветствую эксперименты и синтез различных друг от друга литературных жанров, приветствую новаторство, оригинальные новые методы подачи текстового материала… В общем, не люблю я скучать в литературе и всегда следовать традициям. Очень люблю и ценю такие произведения и шедевры, как эта “Книга бытия” Алексея Лукьянова!

Напоследок, хочется добавить, что приостановление дальнейшей работы издательства над этой серией – факт весьма прискорбный. По крайне мере, для меня лично. Однако, тем не менее, хочется поблагодарить авторов и издателей от всей души.

|

| | |

| Статья написана 8 сентября 2020 г. 12:38 |

В юные годы это была моя любимая фраза. Я её считал жизнеутверждающей, канонической во многих отношениях. Принц Корвин Эмберский произнёс её, когда пронзил мечом лорда Хаоса Бореля, вынудившего того вступить с ним в схватку. Борель был признанным мастером фехтования, он намеревался биться с Корвином по всем правилам рыцарского поединка. Но у того было иное мнение на этот счёт. Он преподал Борелю урок, который стоил лорду Хаоса его жизни. И урок этот таков: какие могут быть правила, когда на кону жизнь? В юные годы я считал это справедливыми словами. Деяниям принца Корвина Эмберского отведено первые пять книг Янтарных хроник. Я взял на себя смелость высказать своё мнение о каждой из них. Итак, начнём по порядку:

“ДЕВЯТЬ ПРИНЦЕВ В ЭМБЕРЕ” Роджер Желязны Я учился в восьмом классе, когда состоялось моё эпохальное знакомство со всемирно известными Янтарными хрониками. Так уж сложились исторические обстоятельства, что о жанре фэнтази я к тому времени никакого представления не имел. О фантастике я мог знать и судить только по произведениям советских фантастов и зарубежных классиков данного жанра. Касательно опусов Толкиена (которые я зачитал до дыр) могу вспомнить, что их я не причислял к фантастике: “Хоббита” я считал просто сказкой, а “Властелин Колец” для меня был самостоятельным авторским эпосом (“Сильмариллион” тогда ещё был вещью недоступной для меня). О том, что есть такой жанр, как фэнтази, я узнал благодаря Янтарным хроникам. “Девять принцев в Эмбере” словно как кирпич упали на меня сверху. Удар был такой силы, что я не мог ещё долго прийти в себя. Я был в шоке от прочитанного, моё юное восприятие было на тот момент весьма неопытное и неискушенное, и поэтому заразился янтарной болезнью. На целых пять лет. Для меня Янтарный сериал стал литературной иконой. Что такого особенного в опусах про Эмбер? Что меня так поразило? Во-первых, авторский оригинальный стиль. Своеобразная желязновская манера подачи текста, выстраивание диалогов, поразительные и удивительные персонажи, динамика сюжета. И больше всего мне нравилось, какое отношение было у главных героев к жизни. Несомненно, в это отношение Желязны вкладывал собственную жизненную позицию. И надо сказать, я её находил приемлемой для себя. Во-вторых, я просто не читал ранее НЕЧТО ПОДОБНОЕ. Я ни за чтобы не смог выдумать сюжеты о некой семье человекоподобных существ, которые силой мысли и воли способны видоизменять окружающее, тем самым, созидая параллельные вселенные. Получается, что реальными объектами являются только представители этой семьи, а всё остальное (живое и неживое, разумное и неразумное) просто-напросто некая материя, которая поддаётся всяческим изменениям в силу воображения членов этой семьи. В-третьих, от Янтарных хроник я получал необыкновенно сильные заряды творческого вдохновения. Я укреплялся в мысли посвятить свою жизнь писательскому искусству. Ничего из вышеперечисленного в прочитанных мною произведениях маститых мэтров литературной фантастики я не мог найти. По отдельности – да, мог, находил. Но вот всё вместе и за один раз – такого ещё не было. Первый роман из Янтарной серии может смотреться, как самостоятельное произведения, не претендующее на продолжение, и особо в нём не нуждающееся. Скорее всего, он и писался сначала автором без задумки продолжить его. Корвин значительно отличается от того Корвина, который фигурирует в следующих янтарных опусах. В первом романе он может ненавидеть лютой ненавистью даже родных братьев и сёстер, способен на убийства и подлости, действует как авантюрист и искатель приключений. Он не выглядит положительным героем и не стремится им быть. Он не способен думать о общем благе и у него нет пока ещё никаких понятий о долге и ответственности. Репутация у него сомнительная, и на общественное мнение ему наплевать. Можно ли симпатизировать такому персонажу, быть на его стороне? Я, вот, симпатизировал (в юности я долгое время не хотел понимать, что любовь – превыше всего), мне Корвин нравился. Наверное, это объясняется моим нравственным и психологическим состоянием на тот момент (Я не любил своих родственников, которые не поддерживали мои писательские начинания, я воспитывался в дворовской группировке со своим кодексом жизни (нападай первым, не показывай свои слабости, последнему – кость и т. д.)) Да, Корвину ещё предстояло в какой-то мере изменить своё отношение к миру и попытаться измениться самому. Наверное, начался этот процесс после того, как его ослепили. Хотя по тексту видно, что Корвин живёт в тюрьме и не сходит с ума только благодаря своей ненависти к брату. Он не может опустить руки и не может не думать о мести. И это чувство, видимо, подспудно выжгло в нём некоторые отрицательные черты характера и освободило в душе место для новых чувств.

“РУЖЬЯ АВАЛОНА” Роджер Желязны Пятикнижие Корвина Эмберского можно поделить на две части. Первая часть – это “Девять принцев” и “Ружья Авалона”. Они похожи друг на друга. Вторая роман можно назвать продолжающим первым и одновременно – связующим с последующими тремя. Можно, но с большой натяжкой. По сюжету видно, что у автора и в мыслях пока нет той интриги, которая начнёт набирать обороты с третьего романа – “Знак Единорога”. Как я выразился выше, первый и второй романы похожи друг на друга. Они написаны в одном ключе: много батальных сцен, поединков, такая же динамика. Но характер Корвина уже немного другой, авантюризма и цинизма в нём поубавилось. Он способен оказать милосердие раненному, который, если бы узнал, кто он такой на самом деле, проклял его. Он способен стать другом своему бывшему врагу. Он способен встать на защиту страны, население которой помнит его, как демона. Он способен проявить родственные чувства и поддаться сентиментализму. Его, оказывается, можно использовать и обвести вокруг пальца (как то сделала загадочная Дара). В критический момент, видя, что на родной город наступают враги, он решает повременить со своей вендеттой и принимает сторону ненавистного Эрика, родного брата. Мне такой Корвин нравится больше. Он уже на подходе к той нравственной эволюции, которая будет происходить с ним в следующих романах.

“ЗНАК ЕДИНОРОГА” Роджер Желязны Вторая часть Пятикнижия Корвина Эмберского – “Знак Единорога”, “Рука Оберона” и “Двор Хаоса” – выглядит как один целостный роман, разбитый на три тома. Они написаны в одной характерной стилистической и технической манере. Это уже другой уровень, никакого авантюризма и экшена, подробное и неторопливое описание событий, долгие и длинные диалоги, наличие взвешенности и обоснованности. Корвин ведёт частые разговоры со многими своими родственниками. И эти разговоры помогают ему больше узнать о прошлом, разобраться в эмберской политике, в мотивах поступков своих родственников и в своих мотивах. Корвин узнаёт подоплёку событий, произошедших с ним в прошлом: как он потерял память, как случилась та автомобильная авария на берегу озера, кто в него тогда стрелял, и многое другое. Корвин понимает, что ради сохранения Эмбера он готов рискнуть и даже пожертвовать своей жизнью. Он заметно “взрослеет”, становится мудрее и опытнее. Он понимает, что не годится для роли властителя Янтарного государства, и не протестует против выбора Единорогом Рэндома в монархи. Что же касается сюжета, то… Желязны тут превзошёл самого себя. Эти три книги настолько завораживают и интригуют, что погружаешься в повествование как в омут с головой. Неожиданные сюжетные ходы, непредсказуемые повороты, тайны, загадки… Пятикнижие Корвина Эмберского – это творческая вершина Желязны, на мой взгляд. В этих опусах он показал все грани своего писательского таланта и выложился максимально на высоте. Это образец истинного фэнтази, это можно взять в пример и этому можно подражать. Такой оригинальности и захватывающейся сюжетности добиться можно лишь при одном условии – став признанным мэтром и гением данного жанра.

“РУКА ОБЕРОНА” Роджер Желязны Этот четвёртый роман Янтарной серии начинается, на мой взгляд, лучше всех остальных вместе взятых – и предшествующих, и последующих. Он начинается с момента истины – Корвин, Рэндом и Ганелон приведены Единорогом к сердцу Эмбера, к единственному реальному месту – к Первозданному Лабиринту. Я читал этот роман в ту пору, когда мне было четырнадцать лет, я был мальчиком в достаточной степени впечатлительным. И меня этот момент истины шокировал, смею вас уверить, друзья-любители фантастики, сильнее, чем Корвина и Рэндома. Такие неожиданные сюжетные повороты и сюрпризы я не встречал ни в одной из раннее прочитанных мною книг. В сторожевого грифона, охраняющего Первозданный Лабиринт, я влюбился с первого взгляда. Я тут же немедленно заимствовал этот персонаж. Дело в том, что в юности на протяжении почти трёх лет я строчил несколько фэнтезических сериалов. Каждый сериал состоял из небольших повестушек объёмом в общую тетрадку (48 листов). Разумеется, все мои эти литературные творения копировали Янтарные хроники, только на очень низком качественном уровне. Я изгалялся как мог, старался выдумывать свои сюжеты и своих героев, но далеко от оригинала, конечно, уйти не смог. Это был настоящий плагиат. И вот, я вставлял этого грифона (периодически превращая его в другого фантастического зверя) куда попало, куда хотело моё беспокойное воображение. До такой степени очаровал тогда меня, подростка, это желязновский грифон. Четвёртый роман весь пронизан насыщенной интригой, она прёт отовсюду, из всех щелей. Выясняется, что Чёрная дорога и шествующие по ней сквозь Тени в Эмбер жуткие твари – отнюдь не результат произнесённого проклятия Корвином во время его ослепления. В повествовании вводится новый эмберит – Мартин, сын Рэндома. Именно его пролитая на узор Первозданного Лабиринта кровь открыла путь в Эмбер порождениям Хаоса… Ух, как мне было тогда интересно про это читать. А потом часами мысленно переваривать эту информацию, что-то для самого себя истолковывая, интерпретируя и дополняя. Диалог Корвина с Дворкиным был самым моим любимым диалогом во всей Янтарной серии. Это был второй момент истины. Оказывается, Дворкин – не только воспитатель и наставник нынешнего поколения королевской крови Эмбера, но так же и дедушка всем им. А Единорог – бабушка. Сам Дворкин происходил из Хаоса, он и Оберон могли менять облики… Что и говорить, у меня голова пошла кругом от такого обилия неожиданных откровений. Что у Желязны получалось хорошо в его опусах, так это то, что его персонажи нередко меняли свою позицию по отношению друг к другу. Враги могли запросто найти общий язык, а союзники и единомышленники могли резко разойтись во взглядах. Подобные приёмы могли сделать сюжет книги непредсказуемым и поддерживать читательский интерес к ней. Вот и в этом четвёртом янтарном романе автор тоже продемонстрировал свои эти излюбленные приёмчики. Например, выясняется, что Джулиан был не таким уж плохим парнем и отчасти желал Корвину добра, когда он на пару с Эриком в первом романе Янтарных хроник выжгли Корвину глаза. А самый плохой парень во всей этой истории как раз тот, кто совсем не фигурировал в первых двух романах (кроме разве что небольшого эпизодика, когда Корвина пытался связаться с ним по Карте, но контакт прервался) – младший братик Бранд. Вот, кто главный затейник и виновник! Неожиданно, совсем неожиданно для читателей, которые читали Янтарные хроники с самого начала, с того момента, когда Корвин в беспамятстве очнулся на больничной койке. Третий мой любимый момент в этой книге – это последние строчки: “- Добрый вечер! Это была прекрасная работа, — с восхищением произнес Ганелон. — Я рад, что вы вернули мой кулон. Он мне скоро понадобится!…” Честно говоря, я, когда читал сей опус в первый раз, не смог вот так сходу осознать и врубиться в эти последние строчки. Причём тут Ганелон? Ведь Бенедикт и Корвин пытались связаться со своим отцом. Почему Карта Оберона связала их с Ганелоном…? До меня дошло, как до жирафа, когда я на следующий день стал читать пятый роман – “Двор Хаоса”. А когда дошло – я присел. А когда я присел – долго встать не мог. И теперь я считаю этот неожиданный сюжетный поворот (т.е. то, что Ганелон оказался Обероном) самым лучшим неожиданным сюжетным поворотом, который был продемонстрирован за всю историю фэнтази. По сравнению с этим сюрпризом латиноамериканские мелодрамы (которые лидирует в области всяких семейных казусов (мама оказалась тётей, папа оказался сыном, и т.п.)) отдыхают, нервно курят в сторонке, я бы сказал.

“ДВОР ХАОСА” Роджер Желязны Из всей Янтарной серии этот роман мне нравится больше всех. Большинство читателей находят его скучноватым по сравнению с другими янтарными романами. Некоторых утомляет слишком длинное (на полкниги) путешествие Корвина по Теням ко Двору Хаоса. Как раз именно за это-то путешествие сей опус мне и нравится. Я читал “Двор Хаоса” в четырнадцатилетнем возрасте и твёрдо был убеждён, что последующие пять частей тоже про Корвина. Я не чувствовал заключительного итога, завершительного акта деяний принца Корвина Эмберского. А он был, вся книга пронизана им. Чтобы понять это, мне надо было подождать несколько лет. Будучи взрослым, я почувствовал финальный фон, сопровождающий сюжет сей книги от самого начала и до конца. В четырнадцать лет я был влюблён в фэнтази по уши, я считал Янтарные хроники образцом данного жанра (творения уважаемого профессора Толкиена я тоже жутко любил, но они с моей точки зрения никак не укладывались в стандарты и рамки фэнтази, они превышали и выходили за все эти стандарты и рамки). В силу этих обстоятельств некоторые сюжетные моменты могли зацепить меня особенным образом и надолго поселиться в моём воображении. Например, создание Обероном Красной Птицы Судьбы из крови Корвина. Или говорящее дерево Игг, отмечающее разделение Хаоса и Порядка. Или ворон Хугги – птица дурного знака. Или описание похоронной процессии с телом Оберона. Такие детали я запоминал надолго, я их частенько заимствовал в своих “нетленках”. В этом романе присутствует какой-то фэнтезический лиризм. Корвин выглядит уставшим, он опытнее и мудрее того Корвина, с которым читатель знакомится на страницах первого романа. Это уже не амбициозный мачо голубых кровей. Теперь Корвин готов пожертвовать собой ради восстановления Первозданного Лабиринта, он совершает поступок, который ранее никогда бы ему в голову не пришёл – пойти на верную смерть вместо своего отца, которого он никогда не любил. Корвин здорово изменился, он повзрослел, и это ему пошло только на пользу. Путешествие сквозь Тени ко Двору Хаоса – по сути говоря, это путешествие Корвина внутри своего внутреннего мира. Он вспоминает всю свою жизнь, времени для этого более, чем достаточно, да и момент подходящий – близится Конец Света. Персонажи этого внутреннего мира-путешествия вносят некоторое разнообразие. Может быть, они лишние и ненужные, а может быть и нет – кто знает… В этом романе Корвину становится известно о том, что у него есть взрослый сын. В первый раз он знакомится с ним в предыдущей – четвёртой – книге, но тогда он ещё не знал об этом обстоятельстве. Очень неожиданный поворот, и главное – в тему. Корвин-отец мне стал нравиться ещё сильнее. Конец романа насыщен событиями: создание Корвином своего Лабиринта, битва войска Эмбера и полчищ Хаоса, смерть Бранда и Дейдры, “воскрешение” Каина, созерцание похоронной процессии Оберона, расставание Дары и Корвина, встреча Корвина с сыном, появление Единорога и вручение Камня Правосудия (атрибута королевской власти Эмбера) Рэндому. Последняя глава замечательная. Корвин мысленно перебирает своих родственников, как бы подводя итог взаимоотношений с ними. Он находится в умиротворенном состоянии. У него, правда, запланировано несколько дел, но они могут подождать. На первом месте – Двор Хаоса. И он вместе со своим сыном туда и отправляется. Корвин произносит своё прощальное: “Прощайте и здравствуйте, как всегда”. И хочется тоже повторить эту фразу.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов