14. В рубрике «Рецензии»:

Иоанна Кулаковская/Joanna Kułakowska рекомендует для внимательного чтения роман американского писателя Сэмюэля Дилэни «Вавилон 17» (Samuel R. Delany “Babel-17”. Tłum. Jołanta Pers. “Solaris”, 2008); «чтобы роман мог эффективно противостоять ходу времени, ему не обязательно следует быть лишенным недостатков. Нужна лишь интересная основная мысль, оригинальная сюжетная идея и эффектная игра слов. Пригодится также важное наблюдение относительно функционирования человеческого организма. Все это есть в удостоенном в 1966 году премии “Небьюла” романе “Вавилон-17”. <…> Это красочная история с великолепным дизайном, сочетающим космическую оперу с киберпанком, содержащая несколько деталей, которые заставляют задуматься. <…> Дилэни считает, что каждый может выйти за пределы узких рамок стереотипов – мы льнем к необыкновенными людьми, поскольку сила этих последних заключается в способности открывать глаза на мир другим людям. Он спорит с темами, электризовавшими общественное мнение в то время (время сексуальной революции, анархистов и холодной войны), показывая, что «жгучие проблемы» современности окажутся в будущем совершенно пустяшными. Однако самое главное – лингвистический аспект произведения. Во-первых, концентрация сюжета вокруг языковой проблемы все еще редко встречается в научной фантастике. Во-вторых, писатель обращает внимание на то, что языковая карта организует сознание и облик цивилизации. В-третьих, читатели, желающие расширить свои знания лингвистики, получат много информации о ней (хорошие энциклопедии и учебники обычно бывают тяжеловатыми для восприятия). Наконец, остается только похвалить язык самого романа, его композицию, подбор стихов, содержащих ключевые слова для глав, и чувство юмора автора»;

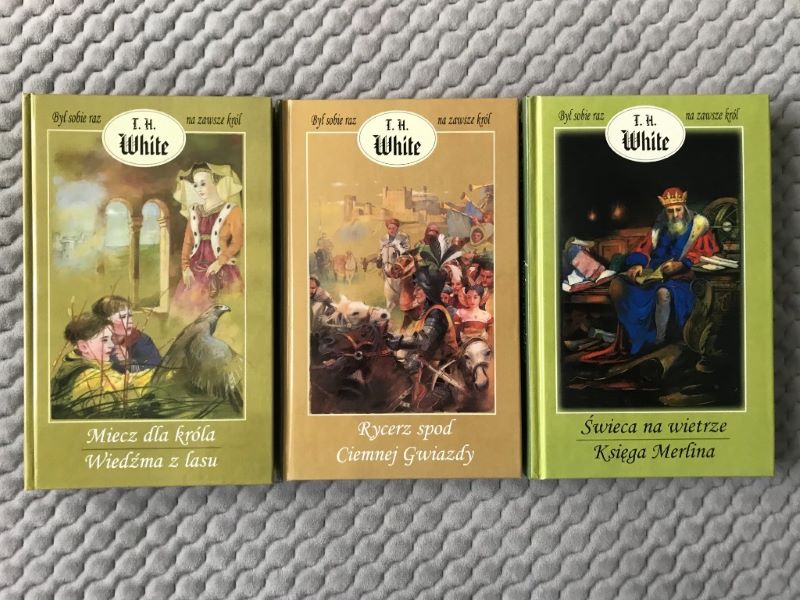

Рафал Сливяк/Rafał Śliwiak советует не пропустить книжный цикл английского писателя Теренса Уайта «Король былого и грядущего», три первые книги которого уже опубликованы в Польше: «Меч для короля», «Лесная ведьма», «Рыцарь Темной Звезды» (T.H. White “Miecz dla króla”, “Wiedźma z lasu”, “Rycerz spod Ciemnej Gwiazdy”. Tłum. Jołanta Kozak. “Solaris”, 2008); это «оригинальная интерпретация легенды о короле Артуре, отфильтрованная через личный опыт, страсти, взгляды и разочарования автора. Деяния Артура, Мерлина, Джиневры, Ланселота и других персонажей представлены Уайтом настолько современно, что не утратили своей выразительной силы и по сей день. Тем более, что автор приложил все усилия, чтобы сделать их метафорой не только последующих этапов взросления человека, но и развития всего человечества и его упадка. <…> Это метафора взросления невинной молодости до морально двузначных компромиссов взрослости, а также описание прогрессирующей горечи и разочарования в жизни. С другой стороны, это выражение великого стремления к простой жизни, гармонии и душевному спокойствию. И именно этот аспект придает прозе Уайта наиболее универсальный смысл, поскольку она говорит о надежде. Это она дает человеку силы и мобилизует его на достижение своей мечты, даже перед лицом растущих препятствий»;

(В настоящее время речь идет уже о пенталогии)

Якуб Винярский/Jakub Winiarski в общем хвалит второй роман польского писателя Войцеха Шиды «Город душ» (Wojciech Szyda “Miasto dusz”. “Zysk I S-ka”, 2008); «Шиду можно отнести к тем из писателей, которые смело берутся за самые важные темы, и условность фантазии позволяет им проводить самые смелые мысленные эксперименты. И в этом нет ни малейшего преувеличения. Шида строит многоуровневую историю с большим вниманием к деталям и наполняет текст историческими и философскими “вкуснотами”. Но есть кое-что еще. Писатель, который уже в дебютном романе “Отель “Вечность”» дал о себе знать, как о дерзком постмодернисте, извлекающим пользу из всех литературных традиций, также и в «Городе душ» преподнес читателю нечто дополнительное — на этот раз это рамочный рассказ о самом центре всеобъемлющего повествования, где расположена Башня Слов, называемая также Невидимой Библиотекой. За ее эфемерными, возможно, стенами живет хранитель -- библиотекарь, летописец этого мира, который знает, что даже если для человеческих душ и не существует загробной жизни, то для слов таковая есть. Души слов, убитых письмом, летят в библиотечную Башню, где Летописец вносит их в каталог. Когда истории переплетаются, сотрудничают и дополняют друг друга, как здесь, это не может быть плохо. Это хорошо»;

Ежи Стахович/Jerzy Stachowicz сообщает о появлении на польском книжном рынке романа американского писателя Брандона Сандерсона «Рожденный туманом» (Brandon Sanderson “Z mgły zrodzony”. “MAG”, 2008); «книга с одной стороны полна великих идей, с другой — содержит столько же много традиционных решений и развязок»;

Павел Матушек/Paweł Matuszek представляет читателям журнала книгу американского писателя и журналиста Дугласа Рушкоффа «Киберия» (Douglas Rushkoff “Cyberia”. Tłum. Dariusz Misiuna. “Okultura”, 2008); «что общего у Интернета, язычества, виртуальной реальности, хакерства, психоделических веществ, ролевых игр, оккультизма, хаус- и эмбиент-музыки, морфогенеза и прозы Уильяма С. Берроуза? Дуглас Рушкофф считает, что в современном мире все это существует в новом культурном пространстве, которое создается на основе контркультурных потрясений 1960-х годов и вдохновляется обратной связи, вызванной контактом с современными технологиями. Рушкофф назвал это пространство Киберией. В 1994 году он опубликовал книгу под этим названием. Сегодня мы видим, что это была новаторская работа. Он первым затронул культурообразующие явления, формирующие нашу реальность, и, несмотря на течение времени, его выводы не утратили значительной части своей актуальности»;

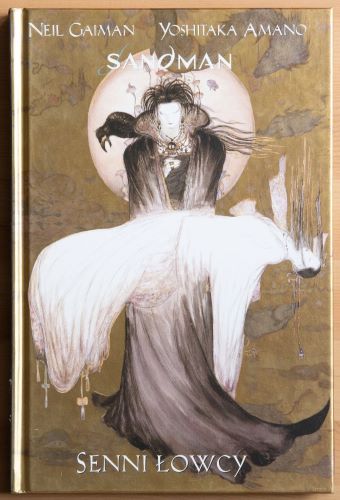

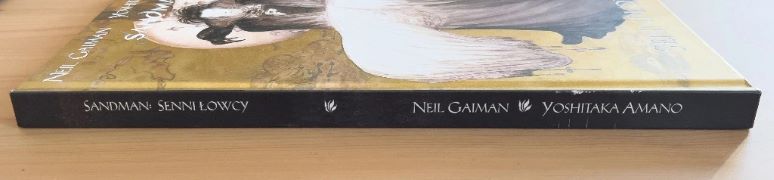

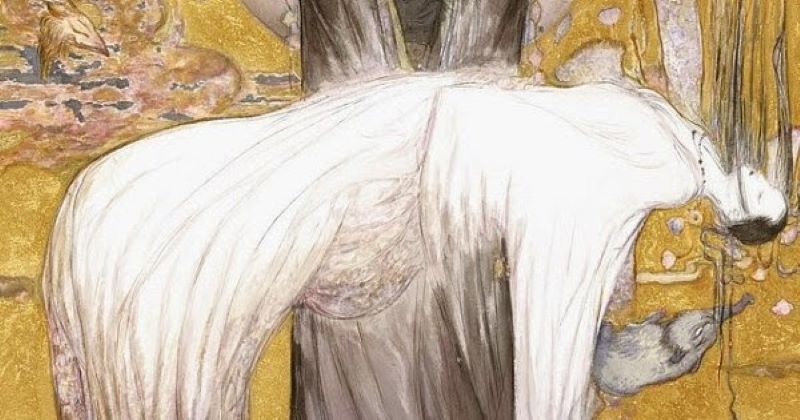

Вальдемар Мяськевич/Waldemar Miaśkiewicz рассказывает много интересного о довольно-таки неожиданной книге – «гибриде рассказа и альбома с рисунками» Нила Геймана и ЙОШИТАКИ АМАНО «Песочный человек: Сонные охотники» (Neil Gaiman, Yoshitaka Amano “Sandman: Senni łowcy”. Tłum. Paulina Braiter. “Egmont Polska”, 2008); «о сказке Геймана можно сказать много хорошего, но книга обречена на успех прежде всего благодаря картинам АМАНО. Они похожи на гобелены из материи сна — стихийные, легкие, тонкие произведения, прекрасно обогащающие скудные и экономные средства письменной речи, они излучают силу воображения, близкую к сонным видениям, не скованную рамками действительности и ограничениями повседневной жизни. Они вводят чувства в искушение, сбивают с толку глаза и превращают странствие по стране грез в еще одну метафору жизни»;

Войцех Хмеляж/Wojciech Chmielarz не слишком высоко оценивает двухтомный роман российского писателя Александра Рудазова «Архимаг» (Aleksander Rudazow “Arcymag”. T. 1 I 2. Tłum. Agnieszka Chodkowska-Guyrics. “Fabryka Słów”, 2008); ”Польский читатель, перелистывая романы и повести Булгакова, Стругацких, Сорокина, Пелевина, да того же Лукьяненко, может прийти к выводу, что каждый фантаст в России — потенциальный гений, а творчество Стругацких вскоре будет забыто, затменное достижениями их более талантливых последователей. Однако теперь, прочитав роман Рудазова, он убедится в том, что Россия — не страна фантастических Толстых <..> Это типичная развлекательная фантастика, немного смешная, немного грустная, лишенная амбиций и не требующая некоего особого внимания»;

Ежи Жимовский/Jerzy Rzymowski считает «приятным, хоть и несколько герметическим чтением» роман канадского писателя Стивена Эриксона «Подонки конца смеха» (Steven Erikson “Męty końca śmiechu” – это “The Lees of Laughter’s End”, 2007. Tłum. Michał Jakuszewski. “MAG”, 2008);

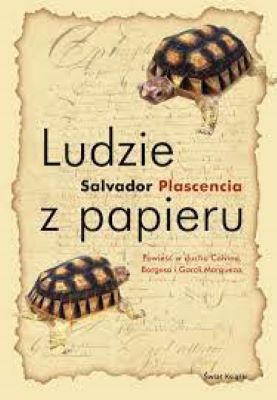

Михал Цетнаровский/Michał Cetnarowski довольно высоко оценивает роман американского писателя Сальвадора Пласенсия «Люди из бумаги» (Salvador Plascencia “Ludzi z papierzu”. Tłum. Bohdan Maliborski. “Świat Książki”, 2007); роман, «великолепно ломающий литературные привычки, можно поместить где-то между Кальвино, с его «Если зимней ночью путник» и О'Брайеном с его «Суинни между деревьев». Структурно книга состоит из отдельных колонок, в которых одни и те же события описаны с точки зрения разных героев, появляющейся каждые несколько страниц графики, внешне хаотичного расположенных абзацев и даже – именно так! – вырезанных из страниц слов и намеренно блекло отпечатанных предложений. Великолепная в издательско-типографском отношении работа!»;

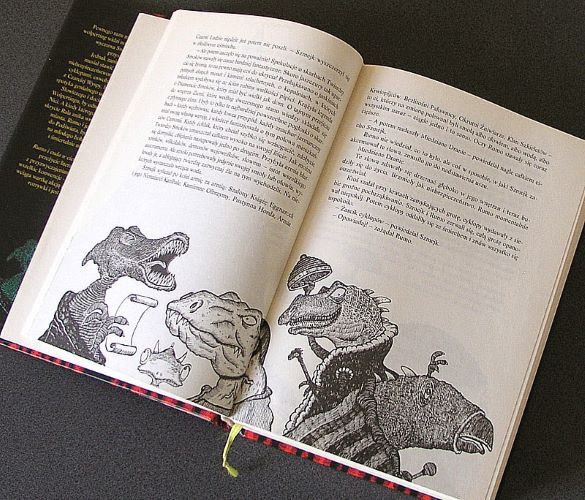

Павел Матушек/Paweł Matuszek хвалит роман немецкого писателя Вальтера Моэрса «Румо, или Чудеса в темноте» (Walter Moers “Rumo I cuda w ciemnościach”. Tłum. Katarzyna Bena. “Wydawnictwo Dolnośląskie”, 2008); «героем этого романа является титульный Румо, из расы вольпертингов, то есть разумных собак, которые ходят на двух лапах, умеют говорить и в большинстве своем являются прирожденными воинами. <…> «Румо», как и другие книги Моэрса, с восхитительной легкостью вовлекает в свой мир, восхищает множеством оригинальных идей и никогда не скатывается к тривиальным, эскапистским развлечениям. Это связано не только с впечатляющим зверинцем неординарных персонажей, «шкатулочными» историями, коварным юмором и специфическими иллюстрациями автора, но и с тем, как все эти элементы переплетаются друг с другом и развивают классические сказочные схемы, известные, в том числе, из сказок и обычных фантастических рассказов» (стр. 69—72).

15. В рубрике «Felieton» напечатана статья Ярослава Гжендовича/Jarosław Grzędowicz “Jak czytać półtorej książki roczne/Как читать полторы книжки в год”, в которой автор касается проблемы чтения литературы в Польше. «Да нет никакой проблемы, – говорит журналист. -- Ну никогда не было такого, чтобы какая-то нация состояла целиком из читателей, так же как другие не состоят только и исключительно из теннисистов, игроков (неважно во что) или рыбаков. Чтение книг, особенно художественных, — специфическое занятие. Некоторые люди этим занимаются, и если посчитать количество проданных экземпляров книги, добавить к ним старые книги, прочитанные снова и снова, взятые взаймы, а также прочитанные на месте в книжном магазине, то окажется, что поляки читают довольно много. Конечно, те поляки, которые вообще что-то читают» (стр. 85).

16. В этой же рубрике в статье “O miłości I śmierci/О любви и смерти” Лукаш Орбитовский/Łukasz Orbitowski рассказывает о фильме “Dellamorte dellamorte” (реж. Мишель Соави, США-Италия, 1996) и делится мыслями, навеянными его просмотром (стр. 78).

17. В списках бестселлеров за июль 2008 года из книг польских авторов находятся книги “Płomień I kryż” t. 1 Яцека Пекары, “Żarna niebios” Майи Лидии Коссаковской, “Lód” Яцека Дукая, “Oko jelenia. Drewniana Twierdza”, "Oko Jelenia: Droga do Nidaros” и “Oko Jelenia: Srebrna Łania z Visby” Анджея Пилипюка (стр. 79).

18. В рубрике «Присланное» названы 21 книга. Интересна их разбивка по издательствам: “Egmont” – 8; “Hanami” – 1; “MAG” – 3; “Initium” – 1; “PIW” – 1; “Niebieska Studnia” – 1; “Rebis” –4; “Runa” – 2; “Wydawnictwo Literackie” – 1; “W.A.B.” — 2 (стр. 79).