11. В рубрике «Публицистика» напечатана статья Славомира Дзенишевского/Sławomir Dzieniszewski, которая называется:

Альтернативные видения истории – один из наиболее часто использующихся в научно-фантастической литературе сюжетов. Существует множество произведений, пытающихся дать ответ на вопрос, что случилось бы, если бы история пошла в другом направлении: Колумб не открыл бы Америку, Римская империя не пала, турки победили в битве под Веной, шторм не потопил бы половину флота Ксеркса перед его нападением на Грецию. Такая концепция прежде всего должна предоставить читателю приятное чтение, однако определение «научная» ко многому обязывает. Поэтому стоит задуматься над тем, что в истории возможно, а что – нет.

Вследствие нашего весьма сложного прошлого альтернативные версии истории особенно популярны в польской научно-фантастической литературе. Что ж, давайте начнем с истории Польши и простейшего утверждения: «Бог на стороне больших батальонов». Без соответствующих припасов в виде денег, технологий, оружия и изрядного количества сторонников ни один даже наигениальнейший вождь, а также политик или монарх – не в состоянии будет хоть сколь-либо много сделать. Взять хотя бы сентябрьскую военную компанию 1939 года. Конечно, было бы мило, если бы Польше вместе с западными союзниками удалось бы тогда разгромить Гитлера. Тут возникает, однако, вопрос: как?

Разгромить Гитлера

Каждый в меру разумный военачальник знает, что для того, чтобы иметь шанс на победу над противником на поле битвы, нужно обладать хотя бы единственным над ним преимуществом. И тут уж неважно, будет ли это преимущество в численном составе войска, в его маневренности, вооружении, силе, огневой дальности или качестве разведки. При лучшей маневренности мы можем окружить противника или пресечь линии его снабжения продовольствием и боеприпасами. Преимущество в огневой дальности (например, благодаря господству в воздухе) позволяет прореживать и дезорганизовывать армию противника прежде, чем она к вам приблизится. При наличии лучшей разведки мы знаем, где находятся те или иные воинские части врага и можем нанести предупредительный удар или вовремя подготовиться к обороне. Тем временем в сентябрьской компании практически во всех этих отношениях преимущество было на стороне немцев, а в количестве танков, пушек, кораблей и самолетов было попросту сокрушительным. Немецкая армия была не только более маневренной, лучше вооруженной, лучше скоординированной и управляемой, но также попросту более многочисленной. Более того, благодаря взлому польского шифра, немецкие генералы с самого начала обладали точной и полной информацией о позициях и передвижениях польских войск.

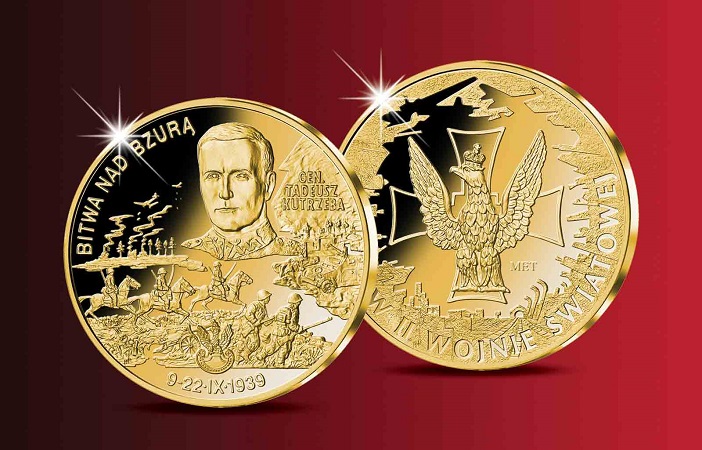

По существу, военная компания была проиграна уже около 7 сентября, когда немецкие войска прорвали польский фронт сразу в нескольких местах. Мобильность немцев и абсолютное отсутствие резервов, которые могли бы залатать прорехи фронта с польской стороны, определили наш проигрыш в войне. Дальнейшее сопротивление, хоть и свидетельствовало о мужестве солдат и хороших способностях офицеров, с военной точки зрения не имело смысла. Единственное удачное наступление в ходе сентябрьской компании, на Бзуре, стало возможным потому, что целая армия «Познань» атаковала две немецкие дивизии.

В балансе всей компании эта битва не имела особого значения. Стоит также сказать, что на западе французская армия смогла перейти в наступление лишь 9 сентября, то есть в том моменте, когда немцы могли уже перебросить на запад часть своих сил с польского фронта, не замедляя наступления.

Словом, без сотворенного Богом чуда, поддержки со стороны космитов или вмешательства армии путешественников во времени у нас в сентябре 1939 года не было ни малейшего шанса на победу. Ни одно естественное стечение обстоятельств не в состоянии было изменить ход компании. Ни долгие и обильные дожди, потому что самого только численного преимущества хватило бы немцам для достижения победы. Ни лучшее использование расшифрованных шифрограмм «Энигмы», потому что недостаточно знать позиции противника, надо еще иметь, чем их атаковать. Ни немедленная помощь союзников, потому что их армии в это время не в состоянии были совершать достаточно быстрые и уверенные наступательные действия.

Такую же ревизию запасов и фондов можно провести и в международной политике. Если мы, придерживаясь примера сентября 1939 года, приглядимся к расходам на вооружение в важнейших государствах непосредственно перед Второй мировой войной (они помогают оценить в определенном смысле боеспособность их армий), то увидим, что пропорции следующие: расходы немцев примерно равны объединенным расходам Франции и Англии. Советский Союз расходует на эти нужды даже больше денег, чем Германия. Расходы Японии, Италии и Соединенных Штатов не превышают и трети французских расходов, а Польша в этом балансе вообще не считается. То есть видно, что государства, подвергающие сомнению тогдашний, принятый и провозглашенный Лигой Народов, порядок, расходовали на вооружение в сумме двукратно больше, чем два западноевропейских государства, считавшиеся гарантами этого порядка. Великодержавная позиция Англии и Франции опиралась в значительной мере на блефе, и можно сказать, что странам Западной Европы удалось выйти из войны победителями и избежать резни масштабов Первой мировой войны главным образом потому, что два тоталитарных государства, Германия и Советский Союз, после раздела влияний в Центральной Европе взяли друг друга за горло.

Польша до разделов

Другой любимой темой, на этот раз не только среди фантастов, но и среди историков, являются размышления над тем, могла ли Польша избежать разделов или восстановить независимость в результате победоносного восстания, как это удалось в XIX веке Италии, Бельгии, Греции и балканским странам. Классикой такого «а что было бы, если бы…» несомненно является книга польского историка Ежи Лоека/Jerzy Łojek “Szanse powstania listopadowogo/Шансы ноябрьского восстания”, в которой он старается доказать, что армия тогдашнего Польского королевства могла разгромить подтягивавшиеся русские военные силы и только бездарность руководителей восстания привела к поражению.

Я не стану обсуждать анализ Лоека, попрошу лишь обратить внимание на пару фактов, которые он упустил из рассмотрения – также связанных с потенциалом обеих сторон.

Во-первых, война, о чем редко кто вспоминает, значительно обременяла Царство Польское (Królestwo Polskie [kongresowe]). Очень скоро появилась инфляция – нормальное явление, если правительство расходует больше, чем ему по средствам. Угроза неплатежеспособности вынудила руководителей восстания временно приостановить работу государственного банка. А Россия тем временем почти не ощутила тяжести войны. Царская империя была в состоянии без особых проблем выставить очередное стотысячное войско, каждого из которых было более чем достаточно для подавления польского восстания.

Вторая и еще более важная проблема вырисовывается, стоит нам подумать о том, а что бы было, если бы восстание все же победило. Что в такой ситуации могло удержать Россию или Пруссию от объявления королевству войны через два, три, пять, десять лет и очередного лишения нас независимости? Иногда стоит думать на два шага вперед. Победа в одной войне еще не означает окончательной победы. Впрочем возможная (короткая) независимость такой неполной, обрезанной Польши была бы весьма хрупкой – достаточно приглядеться к истории небольших балканских государств, которым в XIX веке удалось высвободиться из под турецкого ярма: Греции, Румынии и Сербии. Румыния, например (а собственно, княжества Молдавия и Валахия), еще в течение 40 лет после обретения независимости вынуждена была платить Турции высокую дань. Эти государства регулярно сотрясали схватки между сторонниками разных заинтересованных государств – почти как Жечь Посполиту в XVII веке. Каждое из них находилось во много лучшей ситуации, нежели Польша, поскольку не лежали на главной европейской геополитической оси и претерпели оккупацию только одним государством – клонящейся к упадку Турцией, а значит и завоевание независимости было в их случае гораздо более простым предприятием.

Жестокая правда в том, что из-за высоких потенциалов России и Германии наша страна могла играть в истории какую-то роль только тогда, когда большие соседи были по каким-либо причинам ослабленными. Поражения Жечи Посполитой (разделы, неудавшиеся восстания) проистекали не из польских народных пороков и недостатков – другие нации, от испанской до русской, были не менее сварливыми – но лишь из объективного материального перевеса противников. Жечь Посполита была в действительности значительно более эффективной, чем большинство современных ей монархий. Достаточно сравнить пропорции населения польской национальности к населению других национальностей, входящих в состав шляхетской Жечи Посполитой (примерно 1: 1) с подобными пропорциями между населением метрополии и стран, зависимых от других государств тогдашней Европы. Например, Россия между XV и XVIII веками пару раз погружалась в хаос после поглощения значительно менее населенных территорий.

Жечь Посполита от моря до моря

Допустим, что история развивалась бы так, как нам по душе, и Польша стала бы настоящей, а не карманной лишь, центральноевропейской империей. Лучшим для этого моментом кажется начало XVII века, когда в результате Великой Смуты и победоносной войны российская корона могла достаться Владиславу, сыну Зигмунта III Вазы. Однако, как это уже заметил Павел Ясеница/Paweł Jasenica, в истории, как и в физике, действует закон сообщающихся сосудов – если мы соединим две страны, их хозяйственные уровни начнут выравниваться и, что следует за этим, начнут уподобляться и системные решения. Польский парламентаризм растворился бы в бескрайних российских равнинах, и в обоих странах восторжествовал бы похожий друг на друга деспотизм. Те же универсальные законы, согласно которым температура подогретой воды постепенно сравнится с температурой ее окружения, принудят к постепенному разложению политические институции той страны, которая попытается проглотить больше, чем может. Люди, конечно, более свободны в своих деяниях, и силам энтропии можно до какой-то степени противостоять, но не до бесконечности. Соответственно, большие человеческие массы всегда подчиняются правилам статистики. Объединение стран оказывает влияние на их экономику и, что за этим следует, на ресурсы и силу отдельных политических партий. И вновь я подкреплю свои слова примером из истории Польши: Люблинская уния 1569 года, в результате которой к Королевству Польскому была присоединена Украина, значительно изменила соотношение сил в парламенте Жечи Посполитой в пользу великих магнатских родов, ослабляя в то же время среднюю шляхту, сосредоточенную в экзекуционистском движении. Согласно оценкам историков также уже в том моменте начался постепенный (хотя тогдашней шляхтой не замечавшийся) упадок экономики Жечи Посполитой.

Чрезмерная экспансия раньше или позже приводит в росту трудностей с контролем захваченных земель. Что из этого следует, методы поддержания порядка и сплоченности государства становятся все более жестокими. Проще говоря, недостаточность ресурсов ведет ко все более нервным реакциям империи на все проявления сопротивления. Кроме того, ухудшающаяся экономическая ситуация влечет за собой постепенный отказ от применения т.н. «мягкой силы» (отличных от милитарных способов убеждения), результатом чего становится учащение бунтов. И здесь вновь хорошим примером служит шляхетская Жечь Посполита с неустанно повторяющимися с 90-х годов XVI века и жестоко подавляемыми казацкими восстаниями: Косинского, Наливайко, Тараса Федоровича, Павлюка, Острянина и Гуни, а также Хмельницкого.

Да и упоминавшаяся ранее Русско-польская война 1609–1619 годов не самая славная страница в нашей истории, напомню здесь только о карательных действиях поляков в Китай-городе (районе Москвы – “китай” в названии происходит вопреки видимости не от русского названия великой азиатской страны, а от тюркского “катай”, что значит “крепость”). Столь же черные страницы имеют на своем счету все империи, а, собственно говоря, и каждое государство, кроме, может быть, карликовых европейских княжеств. Это опровергает миф о существовании более высокоморальных и более гуманных народов. В подобных условиях из всех вырывается на волю одна и та же бестия.

Наполеон с пулеметом

Оставим на некоторое время Польшу в покое. Альтернативные версии истории очень часто опираются на предпосылку, что какая-то страна получает в свое распоряжение технологии, опережающие свою эпоху: гениальный изобретатель совершает эпохальное открытие, и римляне изготавливают порох или строят паровой двигатель, а в викторианской Англии появляются компьютеры. Иногда изобретение показывают изнутри: путешественники во времени вооружают армию Наполеона пулеметами, помогают ацтекам создать кавалерию или передают им технологию плавки железа.

Блестящая мысль, потому что научные открытия действительно способны многое изменить в истории, однако в своем оптимистическом запале авторы зачастую забывают о нескольких весьма существенных проблемах.

Первая и наиболее часто встречающаяся ошибка – они не учитывают трудностей с внедрением изобретения. Прежде чем новая технология широка распространится, пройдут многие годы, а иногда даже столетия, как это было в случае плавления бронзы или железа. По многим причинам: во-первых, обычно каждая передовая технология поначалу очень дорого стоит, гораздо больше традиционных технологий. Гутенберг разорился, потому что производство им печатной продукции, хоть оно и было прогрессивным, а сами книги обладали значительно большим совершенством, обходилось ему в гораздо большие суммы, чем работа монахов-переписчиков. Во-вторых, новая технология требует также применения десятков сопутствующих технологий, компонентов, специальных инструментов, наличия квалифицированного персонала и т.п. В-третьих, для распространения новой технологии нужен развитый рынок: какую пользу можно было бы извлечь из компьютеров в викторианской эпохе, когда не существовало соответственных массивов данных, которые могли бы на них обрабатываться? Лишь накопление бюрократической информации во второй половине XX века превратило эти машины в наших необходимых спутников жизни. Говоря научным языком, внедрение нового изобретения было бы весьма сложной логистической операцией, выполнение которой заняло бы десятилетия. Опережающие время открытия, совершающиеся тогда, когда цивилизация не располагает соответствующей им технической базой, просто-напросто забываются. Такое случалось в истории десятки раз.

Продолжим наши размышления: допустим, что путешественник во времени оснастил армию какой-либо страны новым замечательным оружием. Эта страна покоряет врагов, возникает империя, в которой все живут долго и счастливо. В действительности же здесь появляется проблема, связанная с технологической асимметрией: свежеиспеченная империя станет ведущей лишь в милитарных технологиях, но будет отставать в прочих, мирных технологиях, обеспечивающих ее подданным благосостояние. У нее будет только палка, но не будет никакой морковки, то есть упоминавшейся ранее мягкой силы. Не имея ничего, чем она могла бы перекупить недовольных, такая империя будет только убивать их или замыкать в темницах. При всех благих намерениях рано или поздно из такой империи получился бы какой-либо Советский Союз или возникла Спарта с подневольными илотами. То есть, «хотели как лучше, а вышло как всегда». Одной из причин преуспеяния таких империй, как римские или британская были десятки разного рода технологий, облегчавшие жизнь обычным людям: акведуки, дороги, торговые льготы, железнодорожный транспорт, бетон и т.д.

Каждая новая технология несет с собой некоторые общественные издержки или, скорее, побочные эффекты. Установка на фабрике новой прядильной машины чревата увольнениями среди ткачей (хотя клиенты, несомненно, будут рады удешевлению одежных изделий). Лишившиеся доходов люди будут протестовать – примером может служить известное из истории XIX века в Англии движение разрушителей машин – луддистов (названных так по имени их предводителя – Неда Лудда).

Хуже того, если работу потеряют достаточно много ремесленников, снизится покупательная способность населения, то есть новые, лучшие по качеству товары мало кто станет покупать. Это было одной из причин периодических кризисов перепроизводства, известных из истории XIX столетия, когда за периодом устойчивой, казалось бы, благоприятной конъюнктуры следовал биржевый крах, а масса произведенной фабриками продукции не находила сбыта.

Поэтому если бы космиты (или кто бы ни было другой, занимающийся исправлением истории) попытались внедрить новые технологии слишком быстро, что называется нахрапом, указанные негативные следствия превалировали бы над позитивными (такими как рост комфорта жизни, рост продукции) и вместо великолепной эры прогресса мы получили бы лишь эру беспрестанных революций. То есть для обороны идеи прогресса наши космические друзья вынуждены были бы ввести и поддерживать полицейское государство. Такой же механизм лежит в фундаменте столкновения цивилизаций, красочно, хоть и без особого подъема, описанного Самюэлем Хантингтоном (а также многими другими мыслителями, из которых я упомяну здесь только Редьярда Киплинга).

Притворяясь идеальным греком

Last but not least, размышляя над изменением истории, стоит вспомнить о проблеме идеализаций определенных периодов истории или определенных государств. Автор рассказа или книги не обязан быть профессиональным историком, речь сейчас не об этом. Представляемое видение истории обычно опирается на стереотипы, которые ради упрощения внушаются детям в начальной школе.

В обиходной исторической памяти молодого поколения функционирует представление шляхты XVII века как сборища смутьянов и пьяниц, занимавшихся главным образом драками и дебошами.

Не говоря уже о том, что Польше было бы не под силу прокормить около миллиона забияк, такое видение столь же ошибочно, как видение, например, Польши 90-х годов населенной исключительно любителями одеваться в спортивные тренировочные костюмы. Где в таком представлении найдут себе место такие особы, как Арцишевский, Хевелий, гетман Конецпольский, Чарнецкий, Морштын, воевода Кисель? Как правило, общества представляют собой намного более сложные конгломераты, чем их упрощенные образы, замороженные в стереотипах.

Второй пример возьмем из более близкой нам области. В научно-фантастической литературе, как, впрочем, и в произведениях исторической тематики, неустанно возвращается видение Древней Греции, как цивилизации цветущей культуры, рациональной и сложенной из исключительно из философов. И это вновь стереотип, возникший отчасти из того, что античные тексты, дошедшие до наших дней, были пропущены через фильтр средневековых монахов (переписывавших главным образом религиозные сочинения и исторические хроники), а также арабов, копировавших прежде всего научные трактаты. Все литературное богатство античного мусора бесповоротно сгинуло. Кроме того, письменные тексты были доступными исключительно для хоть и широкой, правда, но все же элиты. Не каждый мог позволить себе приобретение переписанных на пергаменте текстов, доступность таковых можно сравнить, например, с доступностью Интернета для массового потребителя, наблюдавшейся несколько лет назад. Большая часть античного мира жила в культуре живой речи. Нужно, однако, помнить, что древние греки имели популистов, религиозных фанатиков и обычных сумасшедших в пропорциях близких к сегодняшним. Их “творчество” не сохранилось в письменном виде, но мы знаем о нем из исторических текстов. Конечно, Древняя Греция дала миру множество философов, математиков и т.д., но не нужно забывать, что жили они на протяжении почти тысячи лет. А если мы примем в расчет еще и арабских ученых, то без труда убедимся в том, что средневековье, которое длилось также тысячу лет, вовсе не выглядит худшим в таком сравнении. Разница между эпохами состоит скорее в том, что в античные времена не было ментальной цензуры, связанной с религией, и в несколько большем распространении в более поздней эпохе просвещения на начальном уровне. Разница в темпах технического прогресса также была несущественной.

Итак, если приглядеться пристальнее к техническим деталям, связанным с попытками изменения истории, легко убедиться в том, что добиться желаемого результата отнюдь не просто, а маневренное поле для демиурга, пытающегося изменить бег событий, гораздо уже, чем мы можем предполагать.