(доклад на Зилантконе-2016)

Автор коллажа — Дмитрий Кринари

В жёлтой жаркой Африке

Что в первую очередь приходит в голову, когда упоминают ЮАР?

Расизм, апартеид, Мандела, вувузела.

Во вторую очередь – золото, алмазы, англо-бурская война. Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне. И ещё одна песенка – «В Кейптаунском порту, с какао на борту…»

Собственно, у большинства граждан на этом ассоциации заканчиваются. Особо эрудированные назовут лучшее в мире капское вино и триумф практической трансплантологии – как Кристиан Барнард в Кейптауне пересадил сердце от человека к человеку. К слову, его пациентом был наш соотечественник, урождённый россиянин, а точнее – литвак, литовский еврей Луис Вашканский из Слободки под Каунасом.

Может быть, любители военщины вспомнят «пограничную войну» ЮАР в Анголе и Намибии, которой африканеры гордятся до сих пор – ещё бы! Они воевали с русскими и не были разбиты в пух и прах.

Плюс «инцидент Вела», когда в 1979 году морально устаревший американский спутник-шпион засёк на субантарктических островах Принс-Эдуард вспышку наподобие ядерного взрыва. Во взрыве до сих пор никто не признался, но по умолчанию считается, что это было испытание ЯО, совместно проведённое ЮАР и Израилем.

Вот и всё. Дальше только БРИКС, лимоны из ЮАР на полках в отделе «Овощи-фрукты» и фильмы Нила Бломкампа.

Эти последние, особенно знаковый «Район №9», нежданно-негаданно выскочили на мировой простор как чёртики из коробочки. Никто и не подозревал, что африканеры способны мыслить фантастически. Приключения ракообразных пришельцев в трущобах Йоханнесбурга оказались весьма увлекательными. Они содержали ёмкий метасмысл и в сочетании с сильными чувствами и зрелищной боёвкой сработали на «ура», дав урожай зелени 1:7. Попытка повторить успех (а также образный ряд и локацию) «Района…» в «Роботе по имени Чаппи» удалась Нилу гораздо хуже – по деньгам 1:2, – да и сам Бломкамп, похоже, счёл южноафриканскую тему для себя исчерпанной.

То, что африканеры были в неописуемом восторге от фильма, объясняется вовсе не его художественными достоинствами. Жителей ЮАР – всех цветов кожи, – восхитил сам выход их страны (даже с её тяжёлыми проблемами) на уровень международной известности в сфере культуры, и сразу в топ-10. Им даже было наплевать, что Бломкамп давно свалил в Канаду и любит ЮАР дистанционно, из прекрасного далёка. Гораздо важнее им было выйти из своей глухой местечковой изоляции, в которой африканеры с очень редкими перерывами провели триста с лишним лет.

Откуда взялся вдруг такой научно-фантастический прорыв?

«Пошлый опыт – ум глупцов» услужливо подсказывает: не могло в замкнутой на себя стране появиться ничего подобного! Бритвой Оккама отрезав излишние сущности, в сухом остатке получим простейший ответ – покинув ЮАР лет 20-и от роду, умненький Нил окончил ванкуверскую школу компьютерной графики и спецэффектов, пропитался всесильным англоязычным скай-фаем и лишь благодаря этому начал плодотворно креативить. Собственно, всё им созданное появилось именно в Канаде, годы спустя после эмиграции.

На этом тему можно было бы закрыть, если бы не одно большое «НО».

Особенности национальной культуры

В «Анатомии детектива» Тибор Кестхейи сквозь зубы обмолвился, что венгерский детектив был бы куда более прославлен, не будь он скован границами малоизвестного и трудного в изучении языка.

Искренне говоря, и о венгерской фантастике мало бы кто услышал, если бы оба политических лагеря – западный и советский, – не переводили бы её с целью сделать Венгрии приятное и склонить к себе. Без политических установок мадьярский скай-фай остался бы там, где родился. Хотя явился он на свет гораздо раньше южноафриканского – в те года, когда у кур росли рога, а буры ещё не понимали, что они один народ, и вовсе не библейские евреи, а нечто самоценное.

А вот фантастике ЮАР не повезло от слова «совсем», и до Бломкампа она границ своего языка, считай, не покидала.

И рождалась она в столь сложных условиях, каких фантастике не пожелаешь.

Начать с того, что основой нации африканеров стали сектанты – протестанты, кальвинисты, – к мирским забавам и греховной беллетристике отнюдь не склонные. Большинство их составляли собственно буры, т.е. фермеры, единственной книгой которых вплоть до XX века была Библия. Хотя во времена англо-бурской войны местная система народного образования получила международную премию, представляла она собой только массовую школу типа церковно-приходской. Не более.

Далее, нацией африканеры еле-еле стали осознавать себя только с начала XVIII века. Причём именовали себя так, чтобы противостоять голландской администрации, уклоняться от её поборов и, как урождённые местные жители, подчёркивать свою неподсудность законам для колонистов. Сложилась же национальная общность к последней трети XIX века. До этой поры этнос буров представлял собой некую грандиозную ролевуху – избранный народ, получивший землю обетованную и наделённый свыше властью над туземцами. Сценарием была Библия, мастерами – пророки-проповедники и мужи-патриархи, а игра шла жёстко по жизни, с битвами и жертвами.

И чем далее формировался подлинный, не воображаемый народ, тем больше нарастал в южноафриканском обществе языковый парадокс. Английский худо-бедно знали многие, но говорили на другом языке, а писали и читали на третьем.

Помянутая выше семейная Библия – а также все другие книги, газеты и официальные документы, – у африканеров печатались на голландском языке. За вычетом т.н. англофонов с их английской культурой, живших по-своему и обособленно, а также примкнувших к ним «капских голландцев», большинство белых говорило на тааль, диалекте южной Голландии, пополнявшемся малайскими, креольскими и прочими иноязычными словами. Писать на тааль считалось моветоном, а переводить на него Библию – кощунством. Достаточно сказать, что первая Библия на африкаанс вышла только в 1930-ых годах.

Да что там – в 1875 году было основано общество для развития письменного и литературного языка из разговорного тааль, отныне африкаанс! Оно же впервые издало грамматику и словарь, дотоле не существовавшие в природе. Примечательно, что этим занялись «капские голландцы» в Кейптауне, которых жители глубинки считали обританившимися, едва не изменниками.

И ещё один примечательный момент – исключая заимствования из Писания, никакой мифологии у африканеров не было.

Их так называемый фольклор настолько беден, что искать его в сети надо с очень сильной лупой. Это удручающее положение сложилось потому, что, покидая Европу, протестанты оставили там почти весь фольклорный багаж предков – а зачем он, если есть Библия?

Но свято место пусто не бывает, и оно наполнилось сказками бушменов, негров, малайцев и индийцев. Когда младоафриканеры вздумали собрать фольклор своего народа (многие из собирателей даже не вполне понимали, что именно им надлежит искать!), они обнаружили, что в результате получается лоскутное одеяло. И махнули рукой – что есть, то есть; вали кулём, потом разберём. Песни, загадки, частушки, даже кулинарные рецепты – всё в ход пошло. Легко убедиться, что до сих пор на первом месте в фольклоре – boeremusiek, нечто вроде тяжеловесного медлительного кантри.

Затем по мере исторического развития к скудному своду легенд прилепились всякие барабашки, полтергейсты и проклятия местного розлива. Зато народные герои времён Великого Трека и войн с аборигенами, а также «герои веры» (существующие в кальвинизме вместо святых угодников) вошли в собрание фольклора на полных правах, как исторические личности, чья жизнь документирована. Небольшую часть героев под шум национального становления просто выдумали – но так бывает в любой мифологии, и осуждать это мы не станем.

Вообще судьба фольклора африканеров смутно напоминает трансплантацию, выполненную Кристианом Барнардом. Как эмигранты отреклись от прежних мифов, так хирург по настоянию брата-ассистента в сущности убил донора, чтобы тот соответствовал стандарту для трансплантации. Затем началось смешение сущностей. Еврею Луису Вашканскому пересадили сердце белой африканерки Дениз Дарваль, пострадавшей в ДТП, а её почки достались 10-летнему Джонатану ван Вику, «цветному», что даже вызвало споры в госпитале Гроте-Схюр – а позволительно ли это в условиях апартеида? Такое вот слияние народов и культур – стоит ещё вспомнить, что госпиталь Гроте-Схюр (Большой Амбар) основал недоброй памяти Сесил Родс.

Итого мы имеем к началу XX века – многочисленное (ныне на африкаанс говорят около 10 миллионов человек, включая т.н. «чёрных африканеров») сообщество в основном деревенских буров, литературе чуждых. И как прикажете в этих условиях создавать фантастику?

А так же, как везде, как любую литературу – силами образованной части народа, трудами лучших её представителей и путём подражания тем, кто раньше начал.

Как всё начиналось

Пионерами стали «капские голландцы» – они первыми получали книжные новинки из Европы, не гнушались читать на английском и вообще были подвержены культурным поветриям, завозимым в Кейптаун. Прекрасный пол подражал парижским и лондонским модам, а сильный пол подхватывал идеи и сюжеты.

Была у них и своя, выстраданная идея. Задача-минимум – писать на африкаанс, задача-максимум – писать о себе, любимых. С первой, создав словарь с грамматикой, справились быстро, а со второй дело шло заметно медленнее. Начинали со стихов – похоже, опираясь на частушки и песни фермерских танцулек.

И вот, мы уж полвека как Одоевского схоронили, а в Южной Африке только-только скай-фай зародился.

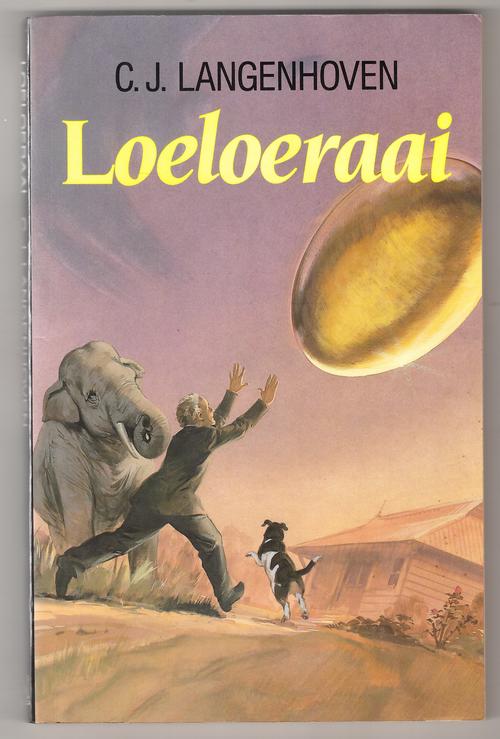

Основателем жанра стал Корнелис Якобус Лангенховен (1873-1932), родом из солидных капских фермеров, быстро ушедший в политику. Он вообще много чего основал на ровном месте, коим являлась тогда бурская культура – добился признания африкаанс вторым государственным языком, написал гимн ЮАР, частично актуальный и сегодня, а между парламентскими и семейными заботами утешался литературой. Его перу, кроме стихов и юморесок, принадлежат также рассказы о призраках в стиле английской ghost story, однако написанных на местном материале. Человек набирался опыта, оттачивал стиль – и к пятидесяти годам дозрел.

Возможно, он не решался раньше выступить с фантастическим произведением, опасаясь осуждения литературных консерваторов – ишь, мол, какие фортеля молодой борзописец выкидывает! А взрослый и известный человек, уже сенатор, мог себе это позволить – авторитет надёжно ограждал его от нападок критики.

Так или иначе, но именно Лангенховен в 1923 году опубликовал повесть с колдовски звучащим названием «Лоэлоэрай» о пришельце с Венеры, приземлившемся в Южной Африке. Этим писатель дал Бломкапму повод для прекрасной фразы в «Районе №9» – «К общему удивлению, НЛО опустился не в Америке, а в Йоханнесбурге». Он хотел приблизить фантастику к своей любимой родине – и сделал это!

С сюжетной точки зрения «Лоэлоэрай» ничего особенного собой не представляет. Лангенховен использовал уже описанное им раньше в юмористических рассказах провинциальное семейство Кернильсов с приручёнными слоном и шакалом. Именно этим простым, но здравомыслящим жителям бурской глубинки выпало встречать алиена, знакомить его с земной жизнью и защищать от властей, одержимых желанием посадить иммигранта-нелегала в тюрьму.

Что же касается метасмысла, Лангенховен использовал его на полную катушку. Будучи масоном (все образованные «капские голландцы» состояли в ложах), он предложил читателям взглянуть на свою повседневность глазами пришельца и понять, как мало в ней бескорыстия и доброты, насколько люди невежественны и как долго предстоит им развиваться, чтобы достичь уровня просвещённых венериан.

Миролюбивый Лоэлоэрай понял, что человекам ещё рано вступать в Великое Кольцо. В благодарность за гостеприимство он устроил Кернильсам покатушки на Венеру, показал всякие чудеса и подарил на прощание ларец с драгоценностями, которые у венериан были вместо бижутерии. После чего контактёры со светлой печалью помахали пришельцу ручкой, и его яйцевидный золотой аппарат скрылся в небесах – до той поры, пока все земляне не станут масонами и научатся хорошо себя вести.

Вообще яйцевидные космолёты были тогда в большой моде – в том же 1923 году аналогичный корабль стартовал из Питера на Марс, с Лосем и Гусевым на борту. Чем их полёт закончился, известно. Ну, рано нам летать на ближние планеты…

Следует заметить, что приключения Лоэлоэрая в гостях у африканеров до сих пользуются в ЮАР большой популярностью и регулярно переиздаются. И тому есть веские причины. Хотя с точки зрения научной фантастики книга Лангенховена не очень оригинальна, она насыщена мягким юмором и сочной бытовой этнографией. Дружное семейство Кернильсов описано очень мило и вызывает самые добрые чувства, а размышления о несовершенстве людской жизни и путях к его преодолению поданы ненавязчиво, и они заметно доходчивее масонских деклараций о всеобщей грамотности и филантропии.

Мы не обнаружили попыток экранизировать эту книгу. А жаль. Такой фильм, пусть и не боевик, мог бы дать человечеству больше, чем «Район №9».

Время учеников

Успех Лангенховена заметили другие пишущие африканеры, но до новых свершений было ещё далеко. Мало писать на африкаанс и про Южную Африку – этим в 1920-ых занимались уже многие, – надо было ещё преодолеть кальвинистский тормоз в сознании, боязнь перед вымыслом. Конечно, прогресс уже поколебал незыблемость той библейской картины мира, в которой воспитывались буры, но найти силы и шагнуть за пределы «здесь и сейчас» удалось не сразу.

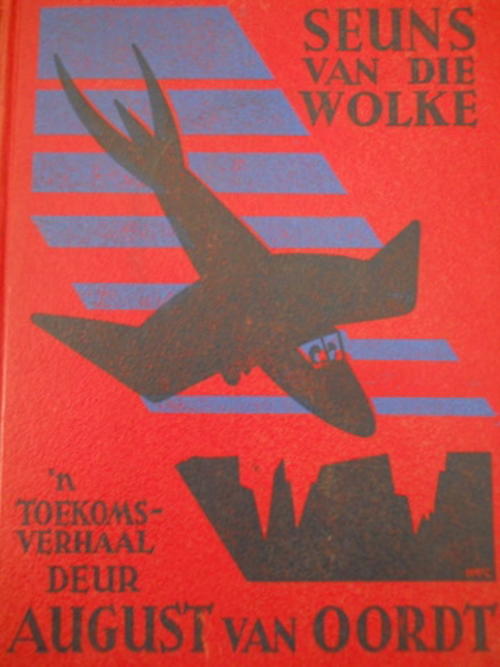

Этот шаг совершил Август ван Оордт, занимавшийся в основном журналистикой. До того, как отметится в научной фантастике, он создал книгу воспоминаний о своём отце, военачальнике Англо-бурской войны – «До победного конца».

В 1934 году Август издал повесть «Сыновья облаков» – о будущем Южной Африки, о событиях «сто лет тому вперёд».

Если в «Лоэлоэрае» читатели видели привычный, современный им мир, то в «Сыновьях облаков» глазам предстал «дивный новый мир» без войн и алкоголя. Как истый масон (да-да, и он тоже), ван Оордт не мог позволить, чтобы в грядущем люди пили спиртное и убивали друг дружку по воле правительств. Вместо этого они получают адреналовый восторг от полётов и спортивных игр на высоте 15000 футов. К 2034 году технологии настолько развились, что каждый может летать, приспособив на спину крылатый девайс. Там же, в небесах, совершаются браки – и соединяет сердца пресвитер, снаряженный на манер Карлсона. Для грузовых и пассажирских полётов – не всем нравится холод и ветер высот, – существуют «грозовые суда», использующие энергию молний и достигающие скорости 450 миль час.

По мнению ван Оордта, в ту пору Южная Африка достигла невиданного промышленного развития, вплоть до географической инженерии. Конечно, этого казалось мало, и загадочный доктор Ван Вуурен в секретной лаборатории Дракенсберг пытается открыть силы атома. Он же представляет в сюжете некое сакральное масонство, призванное развить человечество ещё больше, выше, сильнее – разумеется, через создание закрытого тайного клуба. Без конспирологии мы никуда.

Кроме технического шума, особых проблем в «Сыновьях облаков» нет. Надо отметить, что шумовое загрязнение ван Оордт отметил верно. Упрекала его местная критика за другое – за «лёгкость и приятность» книги, ориентированной в основном на молодёжь. Современный комментатор пишет: «Взрослый читатель, который ожидал, что он вступит в контакт с живыми людьми 2034 года, понял, что его обманули, что автор ничего не рассказал о процессе духовного роста, о том, какой путь человечество прошло за сто лет».

Пока вызревали писатели, зрел и читатель. «Капский голландец» и грамотный бур одинаково хотели зримого, сочного, реалистичного рассказа о людях будущего – какие они, чем живут, чьи они потомки? – а получили весёленькую повесть на уровне «Юного техника».

Чтобы понять недовольство читателей, следует иметь в виду бурские традиции. Мало того, что буры чтят историю – они хорошо её знают и могут проследить свою родословную до первопоселенца, от тоски по женскому обществу женившегося на крещёной бушменке. Человек без корней, без прошлого – в их глазах перекати-поле, достойный внимания лишь постольку поскольку. Именно поэтому книга «До победного конца» для них была куда важнее, чем фантастическое сочинение.

Впрочем, молодёжь была довольна повестью, и «Сыновья облаков» тоже переиздавались, хоть и реже, чем «Лоэлоэрай». В целом публика приняла сочинение ван Оордта благосклонно, но с оговоркой «За попытку – спасибо». Попытку ему засчитали и принялись ждать новых книг.

«Долина красных богов» и другие

Ван Оордт, сам того не ведая, сделал для южноафриканской фантастики важный, едва ли не роковой выбор.

Если книга Лангенховена предназначалась для всех, так скажем, старше средней школы, то «Сыновья облаков» были ориентированы на молодых. В сознание бурского общества – пока ещё слабо, – проникла мысль, что фантастика это лёгкое занятное чтиво для юношества.

И следующий, кто занялся в ЮАР фантастикой, эту мысль закрепил окончательно.

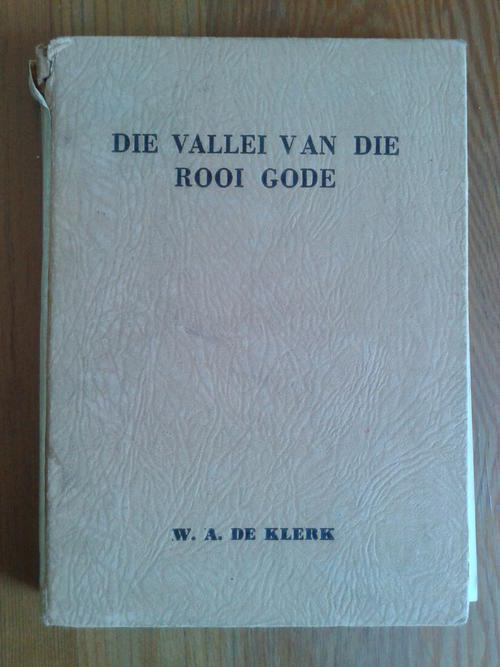

Виллем Адриан де Клерк (1917-1996) родился в Оранжевом свободном государстве, детство провёл в Кепйтауне, а затем вернулся на учёбу в Блумфонтейн. Стал юристом, потом работал на радио, был фермером, учился на стипендии в Германии и США – карьера довольно извилистая. Прославился же он тем, что в 1941-ом выпустил молодёжный приключенческий роман «Алая эскадрилья» о боевых лётчиках. Время было военное, роман имел успех. Почуяв интерес аудитории, в 1945-ом де Клерк вновь обратился к ней с фантастической повестью «Долина красных богов».

Если кто-нибудь видел фильм Роу «Тайна горного озера» по повести Ананяна «На берегу Севана», тот сразу поймёт, что это была за фантастика и какой тёплый приём она получила у бурской ребятни. Только вместо Армении здесь – полупустынный район Кару, вместо древнего чудища Дэва – злые божества бушменов, а вместо искомой воды – золото. Всё остальное совпадает – девственная природа, горный туризм, мальчишки-энтузиасты, походы, опасности, приключения и заслуженная награда в виде месторождения жёлтого металла.

Разумеется, козни злых койсанских духов существовали лишь в воображении мальчишек, но здорово увлекали и держали в тонусе, словно страшные-ужасные истории у пионерского костра по вечерам. «Долина красных богов» переиздавалась не раз и стала традиционной книгой в школьных библиотеках.

Больше де Клерк фантастику не писал, занимался драмами и реалистическими сочинениями, но своё дело он сделал – для читающих африканеров слова «фантастика» и «подростковый» стали синонимами.

И по проторённой тропке потянулись новые писатели.

Но потянулись очень не спеша, чисто по-бурски, со скоростью каравана первопроходцев-вуртреккеров, запряжённого волами. Следует отметить, что до конца 1950-ых заметные книги жанра на языке африкаанс появлялись с какой-то удручающей регулярностью – раз в десять лет. Прорыв наступил позже, но после «Долины красных богов» сменилось поколение, прежде чем авторы вновь порадовали бурский молодняк.

Переломным стал 1957 год, когда в жанр вошли сразу двое значимых авторов.

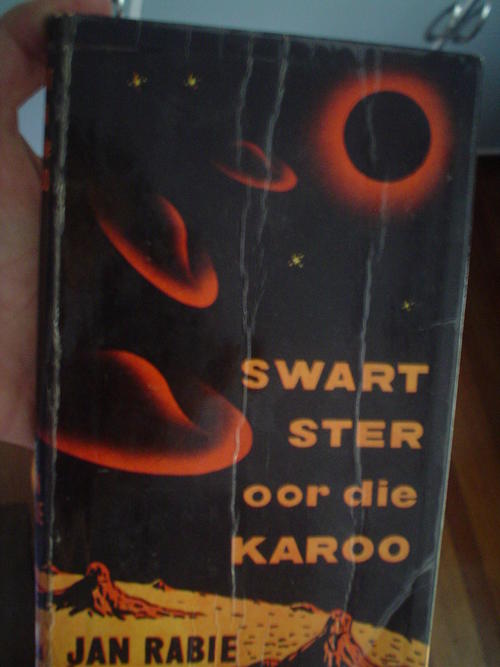

Ян Рабье (1920-2001) отметился книгой «Чёрная звезда Кару». Тут уже всё по-взрослому, серьёзно и круто как в комиксе. Взрывы атомных бомб остановили вращение Земли, гибнут миллионы людей, но несколько сот отважных африканеров – ученых, солдат и беженцев, – на научно-исследовательской станции Саакни в Кару ищут средство против вечной ночи и невыносимого холода. Изучение таинственной чёрной звезды Нос (да, прямо так и называется) открывает им истину – на Землю обрушилось не бедствие, а как бы завуалированное благословение, часть гораздо большего плана, и как дело повернётся, зависит от самих людей.

Хотя книга явно коммерческая, Ян Рабье сумел вложить в неё и нравственный заряд, поставить глобальный вопрос – способен ли человек взять будущее в свои руки? Уничтожит он планету или сделает её раем земным?

Разумеется, тут сказалось мнение африканеров о себе, как об избранниках Всевышнего, которым предназначено превратить дикий юг Африки в землю, текущую млеком и мёдом. Но скажите, какой народ не примерял тогу величия? И ещё – люди на станции Саакни думают не только о своём спасении, а о судьбе всей Земли. Согласитесь, это ставит сочинение Рабье явно выше задачи «писать на африкаанс и об африканерах».

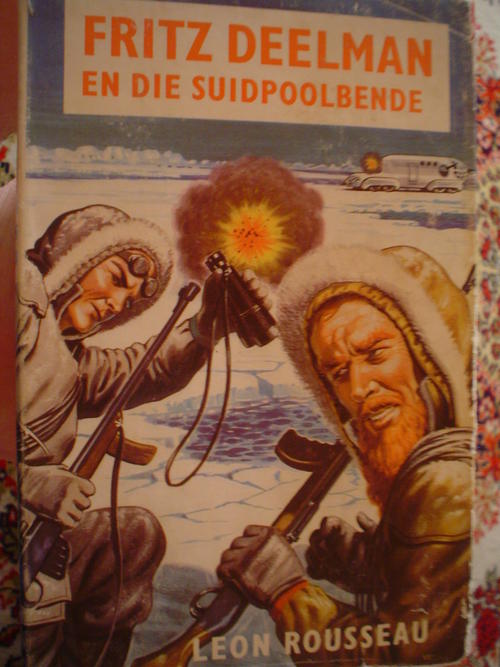

Вторым в 1957-ом был Леон Руссо (1931-2016), родом из французских гугенотов – наш современник, покинувший мир совсем недавно, 24 февраля 2016 года. Но этот плодовитый африканер, явно изучивший загодя порядки книжной индустрии, зарядился сразу на десятилетний сериал о приключениях храброго Фрица Дильмана и последовательно выпустил ряд повестей для юношества со стандартными названиями «Фриц Дильман и…». И бандиты Южного плюса, и Марсианский корабль, и Зелёная смерть, и Чёрный остров, и много ещё кто.

Да, это было дешёвое развлекательное чтиво. Да, Руссо имел цель заработать много рандов. А что, не худшая цель, и для её достижения Руссо избрал мирный путь писательства. Результат налицо – книжки о Фрице Дильмане в ЮАР знают все, кто умеет читать и думать. Стоит спросить – «А порекомендуйте мне фантастику на африкаанс» – как первым делом назовут этот сериал.

Успех Руссо распахнул двери для южноафриканской фантастики – той, которую наметил ван Оордт и утвердил де Клерк. Хорошо это или плохо, но с 1957-го до «Выжить в Йобурге» (2005) и «Района №9» (2009), полвека с лишним, фантастика ЮАР занималась только тем, что развлекала и щекотала воображение. Названия книг скай-фая, выходивших в эти годы на африкаанс, приводить скучно – они ничем не отличаются от названий массовой литературы того же жанра в любой другой развитой стране. И всё по космос, всё про космос…Добрая традиция писать о себе, начатая Лангенховеном, потерялась по дороге. Среди названий выделяются лишь «Мозговые Дьяволы с Востока» (1961, фантазия о будущем некоего Джефа ван Штадена). Интересно, о чём это?..

Скажем так – книг стало больше, и выпускались они регулярно, но явлений среди них не стало вовсе. Авторы копировали темы и приёмы западного скай-фая. Естественно, перенасыщенный евро-американский рынок пренебрегал немногочисленными писателями-африканерами – зачем их издавать, если своих навалом? Опять-таки, традиция писать на африкаанс сужала сферу до прилавков Южной Африки.

Поэтому фантастика страны буров должна быть благодарна Нилу Бломкампу – он вывел её из узкого мирка ЮАР на глобальный простор и хоть раз, но удачно совместил родную локацию с космической темой и метасмыслом. Пусть потом он ушёл от темы, но пример был подан, и широкая аудитория уже естественно восприняла романы Лорен Бьюкес «Моксиленд» (2008) и «Зоосити» (2010), слившие воедино Йоханнесбург, Кейптаун, киберпанк и древние негритянские мотивы единства человека и животного.

Короткая и трудная история южноафриканской фантастики имеет в наши дни хорошее продолжение. Остаётся пожелать, чтобы она развивалась и далее, оставаясь собой – той особенной, начало которой было заложено в 1923 году Корнелисом Лангенховеном.

***

Рассказывают, что когда Луис Вашканский получил сердце Дениз Дарваль, когда Кристиан Барнард снял зажим с аорты, и коронарный кровоток восстановился, его брат и ассистент Мариус прошептал: «Господи Иисусе, оно сейчас пойдёт».

И оно пошло.