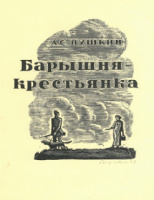

Приятно вернуться к Пушкину. Надо закончить обзор его цикла «Повести Белкина». Последняя повесть — «Барышня-крестьянка».

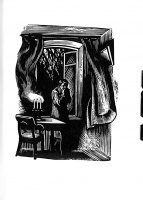

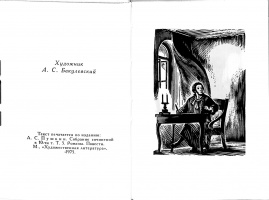

Сегодня — художник А.Бакулевский. Иллюстрации к «Барышне-крестьянке» выполнены в технике ксилографии (торцовая гравюра по дереву)

На Фантлабе книжка представлена: https://fantlab.ru/edition289859.

Выбрал это издание первым к показу, потому что надо вспомнить сюжет повести. Иллюстрации Бакулевского для этого подходят: они достаточно подробные и строго повествовательные.

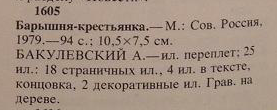

Библиографическое описание из каталога-справочника «А.С.Пушкин в русской и советской иллюстрации» (М.: Книга, 1987), где акцент сделан на описании иллюстраций:

Дополнение к библиографии: тираж 5.000 экз., цена 1 руб. 30 коп. Как это было свойственно советским миниатюрным изданиям, тираж очень небольшой, а цена высокая (по общим тогдашним меркам, конечно).

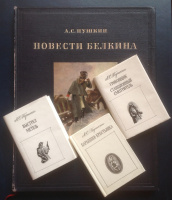

Эта книжка входит в серию иллюстрированных Бакулевским миниатюр для издательства «Советская Россия». Пять повестей в трёх книжках. Со всеми предыдущими циклами гравюр к «Повестям Белкина» мы уже знакомились. Сравнительные размеры: все три книжки с иллюстрациями Бакулевского на одной книге энциклопедического формата с иллюстрациями Ванециана.

Книжки изданы в разное время. Последняя в пушкинском цикле повесть «Барышня-крестьянка» была оформлена Бакулевским первой и издана в 1979 году, а ранние повести были сгруппированы в двух книжках и изданы через десять лет — в 1989 году (в печать подписаны в июне 1988 года с разницей в несколько дней). Качество воспроизведения гравюр примерно одинаковое (не очень высокое). Отличие поздних книжек периода Перестройки — наличие суперобложек. В раннем издании 1979 года — глянцевый прессованный переплёт. Сканер, пытаясь распознать бликующий текст, заснял книжки слегка кособоко.

Я всё никак не мог понять, для чего современной книге суперобложка: для защиты переплёта или для идентичного воспроизведения на бумаге иллюстрации. В этих книжках видно, что суперобложки нужны были, в первую очередь, чтобы спрятать безобразный переплёт, и только во вторую — чтобы напечатать картинку.

Где-то встретил, что по жанровой классификации «Барышня-крестьянка» относится к водевилю. Очень точно. Но незамутнённой жанровой классификации у Пушкина не бывает. Это интеллектуальный водевиль. Если же без жанровых привязок, то Н.Эйдельман заметил: «человек, сочинивший за несколько дней такую повесть, находился в спокойном, радостном состоянии духа».

В наше время сюжет особой роли уже не играет, повесть ценна своей формой (идеальным языком). Задача художников-иллюстраторов сложная: им-то надо идти по сюжету. Повесть — предшественница рассказов о дворянских гнёздах в деревне. Художники будут много рисовать русскую природу и сельскую жизнь.

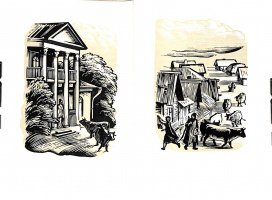

Два помещика-соседа не ладят друг с другом (идейные расхождения либерала и консерватора, неумехи и крепкого хозяина). Дети помещиков: Алексей Берестов (только приехал к отцу-консерватору) и Лиза Муромская (давно живёт в деревне с отцом-либералом).

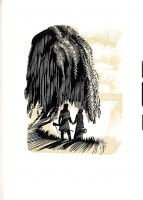

Я сделал хороший скан. Изображения даже контрастнее, чем в книге. Качество иллюстрации в книге очень посредственное: светлые элементы гравюры почти неразличимы. Из фигуры Лизы немного видно её одежду. Рук и лица вообще нет. Непростое это было дело — в советских Семидесятых ксилографии предлагать к изданию.

Алексей, неприступный для барышень-дворянок, оказывается, не прочь пофлиртовать с крепостными девками из дворни. Лиза, сгорая от любопытства, решает предстать перед Алексеем в образе крестьянки. Служанка Настя ей помогает.

Почему-то всем читателям запомнилось, как Трофим-пастух сплёл для Лизы лапоточки. Вон их Настя доставляет барышне (Трофим тоже нарисован).

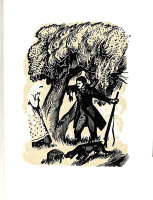

Лиза коварно подстерегает Алексея и под именем Акулины начинает встречаться с ним.

Непременный атрибут: ружьё и собака. Алексей бродит по лесам в качестве охотника, потому его и можно подстеречь наедине. Все художники будут тщательно вырисовывать эти атрибуты свободной дворянской жизни.

Любовь с первого взгляда. Пушкин пишет:

цитата...Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет.

Бакулевский решился изобразить беспокойный сон Алексея. Столь же кратко, но многозначительно — также как словами у Пушкина. Получилось!

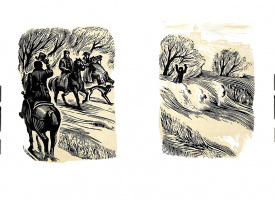

Случайная встреча в полях двух враждующих соседей-помещиков.

Муромский (отец Лизы, либерал) упал с коня и расшибся на глазах Берестова (отца Алексея, консерватора). Берестов пригласил ушибленного Муромского к себе.

цитатаМуромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи за завтраком подружились, Муромский пригласил к себе Берестова вместе с сыном с ответным визитом, тот согласился

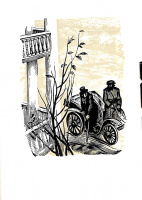

Берестов с сыном приехали к Муромскому. Алексей скучает в компании стариков, но с нетерпением ждёт появления хозяйской дочери Лизы, о которой наслышан. Вот ведь обормот! Он же крестьянку Акулину любит!

Лиза, понимая, что Алексей её узнает, и обман раскроется, всеми силами старается продлить игру с переодеванием. На сцену выходит гувернантка мисс Жаксон. Лиза похитила у неё сурьму и белилы. Алексей не узнал в раскрашенной Лизе своей милой Акулины.

Вот здесь-то и был настоящий водевильный приём: главный герой никак не может признать свою возлюбленную. Бакулевский этой внешне выгодной сценой не прельстился.

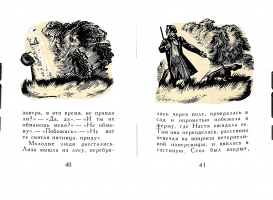

Невинные встречи барина и крепостной крестьянки в лесу продолжаются. Алексей учит тёмную подругу грамоте (чтобы переписываться).

Отцы-помещики решили породниться. Берестов объявляет сыну о намерении его поженить. Тот отказывается (он же Акулину любит). Берестов обещает проклясть неразумное дитя и даёт три дня сроку на обдумывание.

Алексей думал-думал, да и решил жениться, но не на той.

цитатаВ первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия... Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели, и тут же предлагал ей свою руку.

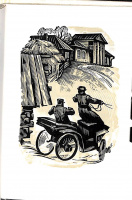

Алексей поехал к Муромским, чтобы лично объясниться насчёт отказа в женитьбе. Ну а дальше всем известное:

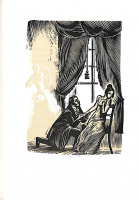

цитатаОн вошел... и остолбенел! Лиза... нет Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платице, сидела перед окном и читала его письмо... „Акулина, Акулина!..“ Лиза старалась от него освободиться... „Акулина! друг мой, Акулина!“ повторял он, цалуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел. „Ага!“ сказал Муромский, „да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...“

Вот иллюстрация этого эпизода в книге.

В Сети ходит фото с нормального оттиска гравюры этой сцены, с подписью художника. Мисс Жаксон получше видна на этом оттиске.

Видимо, не все ксилографии вошли в книгу. Книга открывается портретом Пушкина.

А вот такой диптих встретился в Интернете. Пушкин отвлёкся от писанины: кто-то стучит в дверь — а мы-то видим, кто это. Это Лиза в дворянском платьишке, но с лапоточками в руках спешит в автору. Очаровательно.

Такая Лиза в книгу не попала. Может быть, редактор поморщился от такого панибратства: мол, автор с героями — это для детских радиопередач. Идея могло бы быть использована и по-другому: Пушкин на фронтисписе, а Лиза — в концовке книги. Внимательный читатель всё равно сопоставил бы начало и конец. Но не сложилось...

Кстати, диптих снова воспроизведён с нормального оттиска и видно по портрету Пушкина, что в книге исчезли все детали рисунка: высветлены и тем самым уничтожены, например, картины на стене за спиной Пушкина.

И, как выясняется, опять же из Интернета, у Бакулевского был ранний вариант иллюстраций к «Барышне-крестьянке» в той же технике. Ранние ксилографии датированы 1967 годом.

Ранние гравюры сделаны строго по заветам мэтра — В.Фаворского. Выглядят более академично, и поэтому очень несовременно.